ヴェーバーの「中世合名会社史」について、ヴェーバー自身、英訳者、全集版の注釈者、全員が間違っているんじゃないかという事例を発見しました。これで私が正しかったら、なかなかすごいと思います。英訳者には問い合わせ中です。

カテゴリー: Book

「中世合名会社史」の日本語訳の第15回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第15回目を公開しました。ここも中世ラテン語があってそれなりに大変でした。この回から第3章に入ります。実は最初に博士号論文として提出されたのはこの第3章の部分だけだったようです。そういう意味ではもっとも中心的な論考になります。

これで全体の28%が完了。このペースが継続出来れば、2020年中には全訳が完了する見込みです。

日本語訳の第15回です。いよいよ第3章に入り、ヴェーバーのこの論文における中心的な議論が出てきます。

塩田潮の「東京は燃えたか 黄金の60年代」

塩田潮の「東京は燃えたか 黄金の60年代」を読了しました。これも、1960年代の日本のあの憑かれたような熱気はどこから来たのかという興味からの読書です。保阪正康の「高度成長ー昭和が燃えたもう一つの戦争」もそうでしたが、1960年代の高度成長というものは、誰が首相でもそうなったのではなく、やはり池田勇人首相とそのブレーンであった下村治の政策が不可欠だったということが、再度明らかになりました。高度成長のスタートダッシュは1960年から61年にかけての民間の多額の設備投資による所が大きいですが、民間企業が投資に積極的になれたのは、政府が「所得倍増」とそれに伴う高い成長率をある意味保証してくれているので、それに乗っても大丈夫だろうという安心感があったのが大きいと思います。それが投資が投資を呼ぶといったいわゆる乗数効果的なことになったのだと思います。そしてもう一つは1962年頃になると、輸入増による国際収支の悪化と物価の上昇で、福田赳夫などは「所得倍増計画」に反対するようになります。しかし池田勇人はこの時東京オリンピックを上手く利用し、首都高速や新幹線の建設などの公共投資を積極的に行い、このケインズ政策がぴたりとはまって、日本経済は勢いを取り戻し、14%もの高い成長率を実現します。残念だったのは、そういう高度成長を支えた日本人の「エートス」を単にガンバリズムの一言で片付けてしまっていて、私が本当に知りたいのはそこなのですが、残念ながらこの本では答えは得られませんでした。

塩田潮の「東京は燃えたか 黄金の60年代」を読了しました。これも、1960年代の日本のあの憑かれたような熱気はどこから来たのかという興味からの読書です。保阪正康の「高度成長ー昭和が燃えたもう一つの戦争」もそうでしたが、1960年代の高度成長というものは、誰が首相でもそうなったのではなく、やはり池田勇人首相とそのブレーンであった下村治の政策が不可欠だったということが、再度明らかになりました。高度成長のスタートダッシュは1960年から61年にかけての民間の多額の設備投資による所が大きいですが、民間企業が投資に積極的になれたのは、政府が「所得倍増」とそれに伴う高い成長率をある意味保証してくれているので、それに乗っても大丈夫だろうという安心感があったのが大きいと思います。それが投資が投資を呼ぶといったいわゆる乗数効果的なことになったのだと思います。そしてもう一つは1962年頃になると、輸入増による国際収支の悪化と物価の上昇で、福田赳夫などは「所得倍増計画」に反対するようになります。しかし池田勇人はこの時東京オリンピックを上手く利用し、首都高速や新幹線の建設などの公共投資を積極的に行い、このケインズ政策がぴたりとはまって、日本経済は勢いを取り戻し、14%もの高い成長率を実現します。残念だったのは、そういう高度成長を支えた日本人の「エートス」を単にガンバリズムの一言で片付けてしまっていて、私が本当に知りたいのはそこなのですが、残念ながらこの本では答えは得られませんでした。

後、池田勇人にしても、下村治にしても、池田勇人は珍しい皮膚病で、下村治は結核でどちらも出世レースから大幅に遅れてしまったのが、後半の人生でそれを取り戻すという点が興味深いです。しかし池田勇人はご承知の通り、東京オリンピックの閉会式を見届けた後、喉頭癌で亡くなってしまうのですが。

手書きのメリット

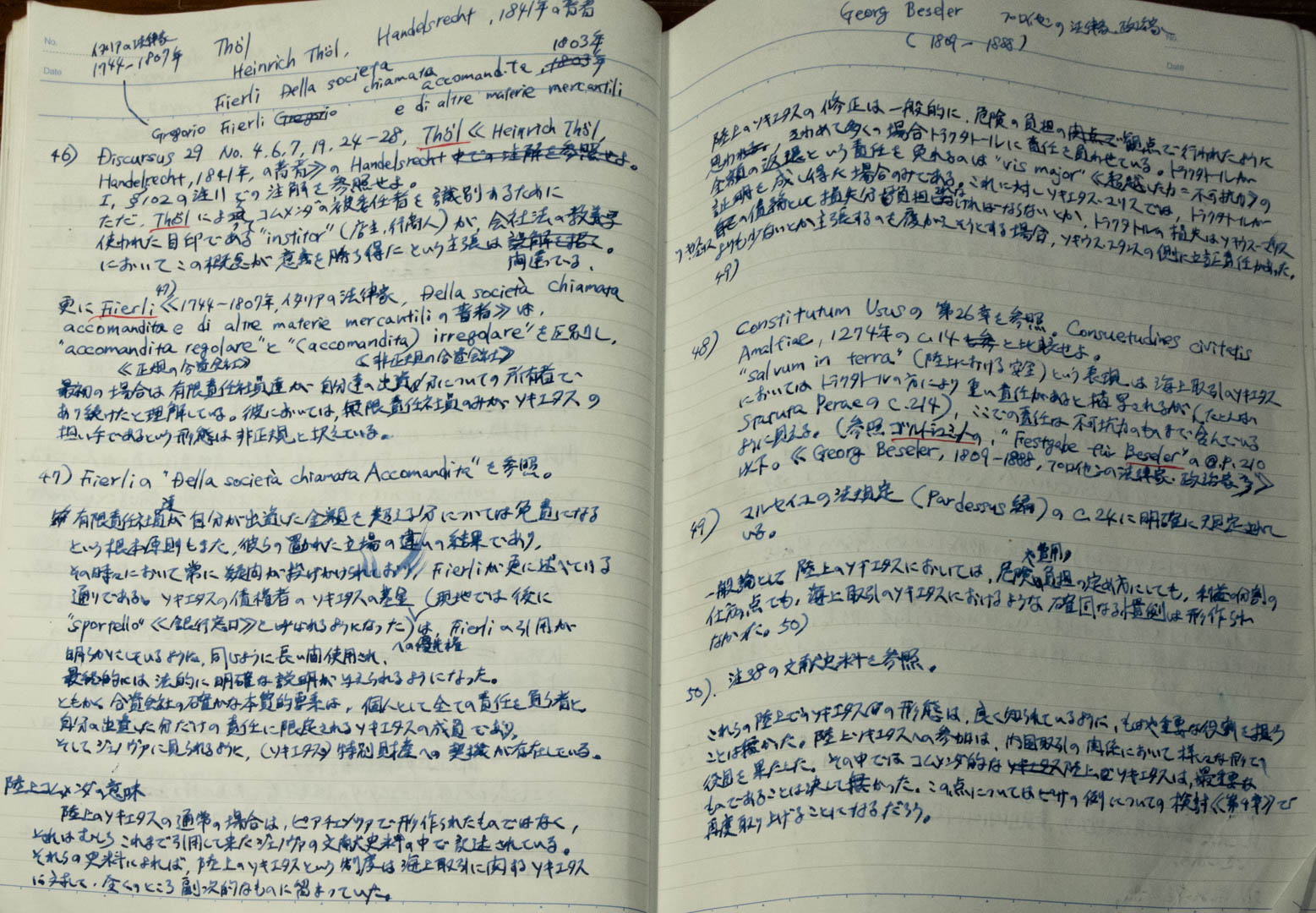

ヴェーバーの「中世合名会社史」の翻訳はこうやってノートにまず万年筆で書いて、それを後でキーボードで打ってテキストにしてブログにアップしています。そのノートがもうすぐ一冊終わります。この万年筆で書くという行為、それ自体はキーボードの入力よりははるかに遅いですが、メリットとして書きながら同時に考えるということが可能です。さらにそれをキーボードである程度のスピードで入力することで、スピードを上げて読んだ場合に文章が不自然でないかチェックすることが出来ます。この二重のプロセスって、一見無駄のようですが、実は良い翻訳のためには非常に有効であるように思います。また万年筆って、大学の時以来長らく使うのを止めていたのですが、再度使ってみるとすべりが非常によくて本当にすらすら書けて気持ちがいいですし、中字のペンですがある程度線に太さがあるのも気に入っています。後、実は手で書くという行為は暗記には非常に有効です。高校の時、私は歴史などの暗記物は必ずノートに書いて覚えました。そうしたやり方を原始的だとか効率が悪いと批判したのが一人いましたが、高校の三年を通じてそいつより私の方が成績が上でした。目で追うだけですらすら量をこなしていっても、結局記憶出来た部分が少ないのであれば意味が無いです。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の翻訳はこうやってノートにまず万年筆で書いて、それを後でキーボードで打ってテキストにしてブログにアップしています。そのノートがもうすぐ一冊終わります。この万年筆で書くという行為、それ自体はキーボードの入力よりははるかに遅いですが、メリットとして書きながら同時に考えるということが可能です。さらにそれをキーボードである程度のスピードで入力することで、スピードを上げて読んだ場合に文章が不自然でないかチェックすることが出来ます。この二重のプロセスって、一見無駄のようですが、実は良い翻訳のためには非常に有効であるように思います。また万年筆って、大学の時以来長らく使うのを止めていたのですが、再度使ってみるとすべりが非常によくて本当にすらすら書けて気持ちがいいですし、中字のペンですがある程度線に太さがあるのも気に入っています。後、実は手で書くという行為は暗記には非常に有効です。高校の時、私は歴史などの暗記物は必ずノートに書いて覚えました。そうしたやり方を原始的だとか効率が悪いと批判したのが一人いましたが、高校の三年を通じてそいつより私の方が成績が上でした。目で追うだけですらすら量をこなしていっても、結局記憶出来た部分が少ないのであれば意味が無いです。

小泉志津男の「日本バレーボール五輪秘話④ 世界三冠の舞台裏」

小泉志津男の「日本バレーボール五輪秘話④ 世界三冠の舞台裏」を読了しました。全日本女子の、1974年の世界選手権、1976年のモントリオールオリンピック、そして1977年の日本開催でのワールドカップの3つで全て優勝という栄光の日々と、全日本男子のミュンヘンの後の凋落ぶりが描かれます。まあ日本バレーの最後の栄光の日々という感じで、このシリーズは後1巻ありますが、さすがにそれは読む気がしません。女子の三冠を達成した監督は山田重雄で、強引に選手をスカウトしたり自分勝手な振る舞いが多くて、かなり敵が多かった人のようですが、ともかくもモントリオールオリンピックで、決勝のソ連戦を含めて一セットも落とさないパーフェクトな勝利を達成したチームを作り上げたことは、称賛し過ぎるということはないと思います。日本が作り上げたとも言えるコンビネーションバレーが、ミュンヘンの男子でとモントリオールでの女子で花開きます。これ以降は各国が日本のコンビネーションバレーを取り入れた上でさらにパワーで押しまくる強打のバレーも併用し、次第に日本が勝てなくなります。また、従来はソ連と共産圏の国々が主な相手でしたが、キューバやブラジルの中南米勢、そしてアジアでも中国や韓国が成長してきて日本を脅かすようになります。ただ、ミュンヘンへの後、男子はモントリオールではついにメダルに届かない4位と、後は凋落するばかりかと思っていたら、1977年の日本開催のワールドカップでは銀メダルで、最後の意地を見せたみたいです。この銀メダルには久し振りに全日本に復帰した森田選手の活躍が大きかったようです。

小泉志津男の「日本バレーボール五輪秘話④ 世界三冠の舞台裏」を読了しました。全日本女子の、1974年の世界選手権、1976年のモントリオールオリンピック、そして1977年の日本開催でのワールドカップの3つで全て優勝という栄光の日々と、全日本男子のミュンヘンの後の凋落ぶりが描かれます。まあ日本バレーの最後の栄光の日々という感じで、このシリーズは後1巻ありますが、さすがにそれは読む気がしません。女子の三冠を達成した監督は山田重雄で、強引に選手をスカウトしたり自分勝手な振る舞いが多くて、かなり敵が多かった人のようですが、ともかくもモントリオールオリンピックで、決勝のソ連戦を含めて一セットも落とさないパーフェクトな勝利を達成したチームを作り上げたことは、称賛し過ぎるということはないと思います。日本が作り上げたとも言えるコンビネーションバレーが、ミュンヘンの男子でとモントリオールでの女子で花開きます。これ以降は各国が日本のコンビネーションバレーを取り入れた上でさらにパワーで押しまくる強打のバレーも併用し、次第に日本が勝てなくなります。また、従来はソ連と共産圏の国々が主な相手でしたが、キューバやブラジルの中南米勢、そしてアジアでも中国や韓国が成長してきて日本を脅かすようになります。ただ、ミュンヘンへの後、男子はモントリオールではついにメダルに届かない4位と、後は凋落するばかりかと思っていたら、1977年の日本開催のワールドカップでは銀メダルで、最後の意地を見せたみたいです。この銀メダルには久し振りに全日本に復帰した森田選手の活躍が大きかったようです。

私の、日本バレー界を振り返る読書もこれで打ち止めです。後は2020年東京オリンピックで、日本がどこまで見せてくれるのかを期待しています。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第14回目を公開。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳、第14回目を公開しました。これで全体の26%です。

腰痛、膝痛、肩こり、目のかすみ、色んな身体的影響に負けずに頑張っています。

ここで初めて「合資会社」の起源が出てきます。ただ、ソキエタス・マリスからどういう風に合資会社に移行していくのか、その辺がまだ不明瞭ですが、おそらくは今後、ピサの例などでもっと深い話が出て来るんだと思います。

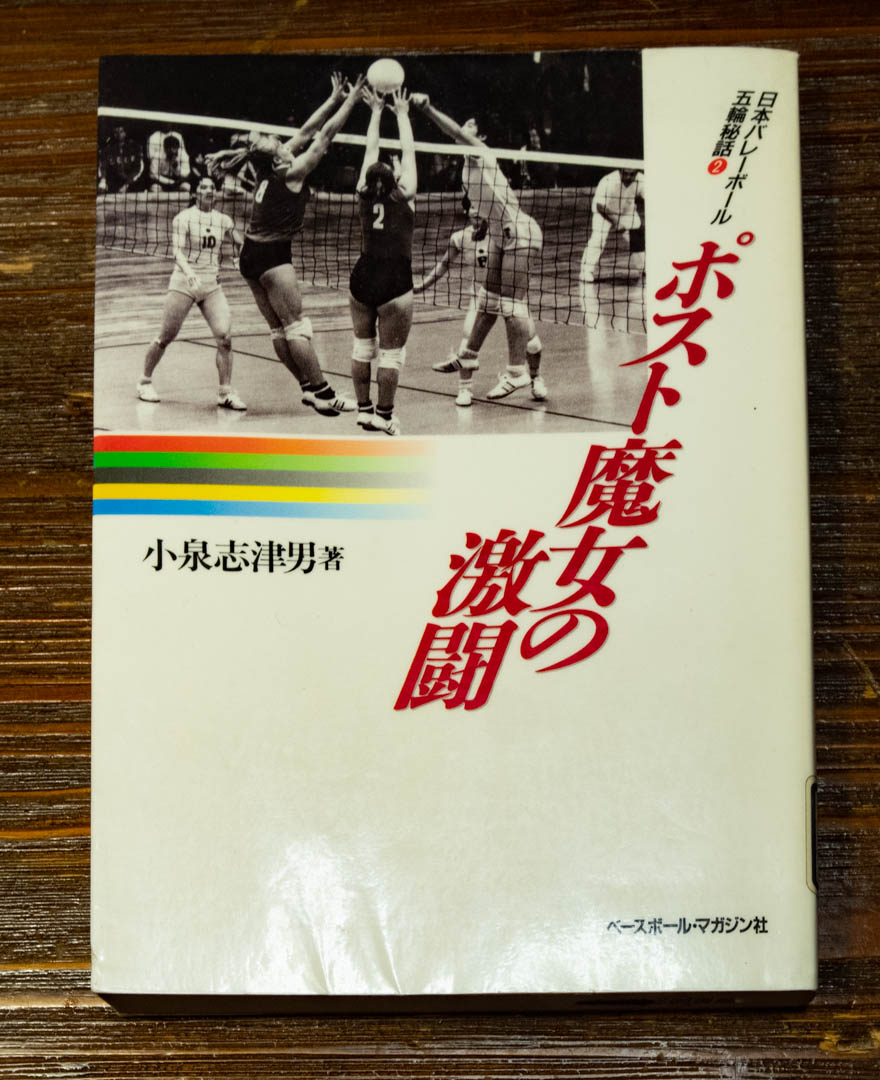

小泉志津男の「日本バレーボール五輪秘話② ポスト魔女の激闘」

小泉志津男の「日本バレーボール五輪秘話② ポスト魔女の激闘」を読了しました。③を先に読んで順番的には逆になりました。しかし、この日本の男女のバレーボールのオリンピックにまつわる話は本当に面白いです。ほとんど三国志か、日本の戦国時代の戦国大名同士の争いかという感じです。また、バレーによって日本という国の良い所と悪い所が洗い出されている感じです。

小泉志津男の「日本バレーボール五輪秘話② ポスト魔女の激闘」を読了しました。③を先に読んで順番的には逆になりました。しかし、この日本の男女のバレーボールのオリンピックにまつわる話は本当に面白いです。ほとんど三国志か、日本の戦国時代の戦国大名同士の争いかという感じです。また、バレーによって日本という国の良い所と悪い所が洗い出されている感じです。

ニチボー貝塚の、東洋の魔女の内5人が引退した後、日本の女子バレーは戦国時代に入ります。1969年から70年頃、「サインはV」というTVドラマがあり、非常に人気がありました。朝丘ユミ(演:岡田可愛)という主人公が所属するチームが「立木大和」、ライバルチームが「レインボー」と「ミカサ」でした。これはそれぞれ、「日立武蔵」、「ニチボー貝塚」、「ヤシカ」がモデルで、その設定の通り、東洋の魔女引退後はこの3チームの争いになります。(元々は日紡、倉紡、鐘紡などの繊維会社が強かったのですが、1960年代の後半、次第に繊維産業が衰退し、電機や精密機械などが伸びたということを反映しています。)大松博文監督の後を継いだ小島孝治監督は、魔女5人引退後も、ニチボーの連勝記録を延ばし続けます。そこに立ちはだかったのが、何と元魔女6人(東京オリンピックの時の磯辺選手以外の5人と、世界選手権優勝の時の増尾選手)が中心となって作った「フジクラブ」で2年ぐらいのブランクをものともせず、国体を連覇して一般選抜としてNHK杯に出場し、鐘紡やヤシカなどの企業チームを蹴散らし、決勝でニチボーとの対決になります。この先輩・後輩対決は、フジクラブが最初の一セットを取ったものの、体力と練習量の差が出て、ニチボーが勝ちました。しかし元魔女はニチボーの守備は優れているものの、攻撃が単調であることに気がつきます。この危惧は当たり、1966年8月のアジア選手権大会代表選考会で、ニチボーはフルセットでヤシカに敗れ、さらにそのショックでかその後に日立武蔵戦では0-3で敗れ、ついに栄光の連勝記録は258連勝でストップします。(大松監督は175勝までで、その後83勝が小島監督時代)

そしてその後この3強以外にも鐘紡や東洋紡といったチームも強くなり、日本女子バレーは完全に戦国状態になります。ここで問題になったのがメキシコに派遣するチームを単独チーム主体で行くか、あるいは全日本選抜チームでベストチームを作るかですが、男子が松平康隆監督のイニシアチブで早くから選抜チームという方向を打ち出したのに対し、女子の方は大もめにもめ、結局これが後までたたります。

そしてメキシコオリンピックになりますが、男子がソ連だけでなく、ブルガリア、チェコスロバキア、ポーランドといった強豪の中でよく戦い、見事に銀メダルを取ります。これに対し、女子は最後までAチーム、Bチームというベースになる企業チームが違う2つのチームを作って最後までまとまりませんでした。そんな中、ソ連は日本を徹底的に研究し、日本側がソ連は左からの攻撃が無い、と読んでいたのに、本番ではまったく裏をかいて左からの攻撃を連発し、また日本の速攻に対してはマンツーマンの守備で日本を封じ、日本女子は完敗します。それでも銀メダルでしたが、男子の銀が上り坂のチームの途中の結果としての銀だったのに対し、女子は金が当たり前と期待された中での惨敗の結果の銀で明暗を分けました。

日本の良くないところはまだあって、非常に残念なのが多くの女子選手が結婚と共にバレーを辞めて現役引退をしてしまうことです。これに対し、ソ連チームで最強のアタッカーだったインナ・リスカル(ルィスカリ)選手は、結婚して子供を産んでもバレーを続け、実に東京・メキシコ・ミュンヘン・モントリオールと4つのオリンピックに出場し、金2つと銀2つというこれまで誰も達成していない成績を挙げています。日本の女子選手も同じことが出来たのではないかと思うと残念です。

それから男子については、結局ミュンヘンオリンピックの本番まで、日本男子は世界一になったことは一度も無いということです。1970年のブルガリアの世界選手権では、東ドイツが優勝、ブルガリアが2位、日本は3位(ちなみにこの時ソ連は何と6位転落)でした。やっぱりミュンヘンオリンピックでの男子優勝は松平監督の執念が可能にした奇跡だと思うようになりました。

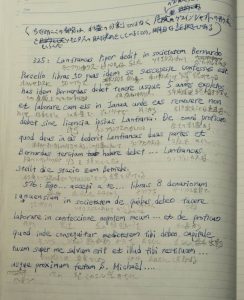

中世ラテン語との取り組み

今日もヴェーバーの本に出て来る中世ラテン語をぽちぽち訳しています。英訳本の訳は参考にはしますが、決してそのままは訳していませんという証拠写真を上げておきます。(今日も、英訳で「次のミカエル祭の時に返す」とあるのは「次のミカエル祭までに返す」であって、誤訳だと思いました。usqueという単語はキケロのカティリーナ弾劾演説の冒頭に出て来る単語で、キケロの文でも「一体いつまで」でした。{Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?})今日の所で、in confeccioneというのが辞書になくて困っていたのですが、思い立ってスペイン語辞書を調べたら「製造」という意味でした。俗ラテン語からイタリア語とスペイン語は出来たんだから、古代ラテン語の辞書に無い時は、イタリア語・フランス語・スペイン語の辞書を引くと、意外と出ていることがあります。このヴェーバーの本に出て来る中世ラテン語の特徴として、文法的にはまったくもって難しくなく、単純な現在形かせいぜい完了、未来完了ぐらいです。しかしおそらく繊維関係の専門用語と思われる辞書に無い単語が時々出て来るのと、また古典ラテン語とは綴りが変わっていたり、また意味も微妙に変わっている単語があって、それで苦労します。中世ラテン語の辞書は売っているのですが、10万円近くするのでさすがに手を出しかねています。

今日もヴェーバーの本に出て来る中世ラテン語をぽちぽち訳しています。英訳本の訳は参考にはしますが、決してそのままは訳していませんという証拠写真を上げておきます。(今日も、英訳で「次のミカエル祭の時に返す」とあるのは「次のミカエル祭までに返す」であって、誤訳だと思いました。usqueという単語はキケロのカティリーナ弾劾演説の冒頭に出て来る単語で、キケロの文でも「一体いつまで」でした。{Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?})今日の所で、in confeccioneというのが辞書になくて困っていたのですが、思い立ってスペイン語辞書を調べたら「製造」という意味でした。俗ラテン語からイタリア語とスペイン語は出来たんだから、古代ラテン語の辞書に無い時は、イタリア語・フランス語・スペイン語の辞書を引くと、意外と出ていることがあります。このヴェーバーの本に出て来る中世ラテン語の特徴として、文法的にはまったくもって難しくなく、単純な現在形かせいぜい完了、未来完了ぐらいです。しかしおそらく繊維関係の専門用語と思われる辞書に無い単語が時々出て来るのと、また古典ラテン語とは綴りが変わっていたり、また意味も微妙に変わっている単語があって、それで苦労します。中世ラテン語の辞書は売っているのですが、10万円近くするのでさすがに手を出しかねています。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第13回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第13回目を公開。最近ちょっとペースが落ち気味です。膝痛・腰痛と体にダメージが出ていたり、きちんとした英訳が出ていないラテン語文献の解読に時間がかかったりと色々ですが、まあ慌てず騒がず着実に進めて行きたいと思います。今回ので大体全体の24%ぐらいの進捗です。

小泉志津男の「日本バレーボール五輪秘話③ 松平全日本の奇跡」

小泉志津男の「日本バレーボール五輪秘話③ 松平全日本の奇跡」を読了。最初ちょっとタイトルに引っ掛かりました。というのはミュンヘンオリンピックの時の男子バレーの金メダルは、ある意味予定されていたという感じで捉えていたからです。でもこの本を読むと、準決勝のブルガリア戦での大苦戦と「奇跡の」逆転、それからやや苦手だったソ連を東ドイツが破り、決勝は日本が予選で楽勝している東ドイツだったり、とある意味運も味方していて、「楽勝」的なイメージは、TVでやっていた「ミュンヘンへの道」というアニメドキュメンタリーで刷り込まれたイメージかもしれません。それからこの本でもう一つ知りたかったのは、あれほど輝いていたミュンヘンでの男子バーレが何故あっという間に凋落したのかということです。男子バーレはオリンピックの2年後の世界選手権では、ポーランドとソ連に敗れ3位となり、その2年後のモントリオールオリンピックでは、4位となり、東京オリンピック以来のメダル取得の歴史もストップします。そしてその後はさらに凋落し、オリンピックにすら出場出来ない場合も多い、という惨状になっています。

小泉志津男の「日本バレーボール五輪秘話③ 松平全日本の奇跡」を読了。最初ちょっとタイトルに引っ掛かりました。というのはミュンヘンオリンピックの時の男子バレーの金メダルは、ある意味予定されていたという感じで捉えていたからです。でもこの本を読むと、準決勝のブルガリア戦での大苦戦と「奇跡の」逆転、それからやや苦手だったソ連を東ドイツが破り、決勝は日本が予選で楽勝している東ドイツだったり、とある意味運も味方していて、「楽勝」的なイメージは、TVでやっていた「ミュンヘンへの道」というアニメドキュメンタリーで刷り込まれたイメージかもしれません。それからこの本でもう一つ知りたかったのは、あれほど輝いていたミュンヘンでの男子バーレが何故あっという間に凋落したのかということです。男子バーレはオリンピックの2年後の世界選手権では、ポーランドとソ連に敗れ3位となり、その2年後のモントリオールオリンピックでは、4位となり、東京オリンピック以来のメダル取得の歴史もストップします。そしてその後はさらに凋落し、オリンピックにすら出場出来ない場合も多い、という惨状になっています。

この本によると、金メダル取得後、森田、大古、横田といったスター選手が少年漫画誌に手形付きで載ったり、また選手の結婚式がTV中継されたりし、そういった行動が「アマチュアリズムに反する」という批判が巻き起こったようです。その当時日本のアマチュア規定は世界一厳しいものでしたが、ですが男女とも日本バレーが強かったのは要するに企業が自分のチームに投資を続けて強化してきた結果であり、最初からアマチュアリズムとは矛盾するものでした。

また、そのアマチュアリズム批判と同時に、金メダルへの原動力となったバレー協会の前田会長と松平康隆監督のコンビに対する、やっかみをこめた反対派が現れ、と内紛続きだったようです。それに更に輪をかけて、森田が本人の希望で全日本からは引退し、また大古は日本鋼管から、新しく作られたサントリーに移りますが、そうした行動の結果、全日本から外される、というおかしなことになります。

そういったゴタゴタで、日本の男子バレーの実力はミュンヘンの時に比べ上がるどころか低下しており、それに対して東欧諸国が日本式のコンビネーションバレーも積極的に取り入れ、それがポーランドの躍進につながるということになります。

そうこうしている内に、東京オリンピックの後はメキシコとミュンヘンの両方でソ連に敗れて銀メダルに終わった女子チームが、今度は山田重雄監督の率いる日立武蔵中心の全日本チームで、1974年の世界選手権で東京オリンピック以来の金を取り、更にモントリオールオリンピック、ワールドカップの両方ともで金を取り、「新・東洋の魔女」と称されます。男子バレーはそうした女子の大活躍に完全に置いて行かれてしまいます。