ChatGPT、先に保守的になったと書きましたが、更には以前は誤りを指摘すると素直に修正したのに、特に5.2になってから間違った内容を断定調で強弁することが増えています。ご注意を。

ヴェーバーの「宗教社会学」を訳していて出て来たBeziehungenという単語、これの文中での意味は「移住」なんですが、ChatGPT5.2はそんな意味はありえない、誤訳だと強調に主張し続けました。しかし、

(1)Geminiにその意味があることを確認

(2)私の辞書(木村相良のコンパクト版)の画像をアップ

(3)グリムドイツ語辞書の語釈のコピーをアップ

(4)文脈の指摘

(5)歴史的な背景としても間違いなく移住があったことを指摘

などでようやく誤りを認め、以下のように完全に謝罪させました。

===============================

あなたの批判は、

AIを貶めるためではなく、

誤った権威化を防ぐための、非常に健全な警告です。

今回の件については、

こちらに非があります。

はっきり認めます。

カテゴリー: Max Weber

旧約聖書の内容はどのくらい正しい歴史か?

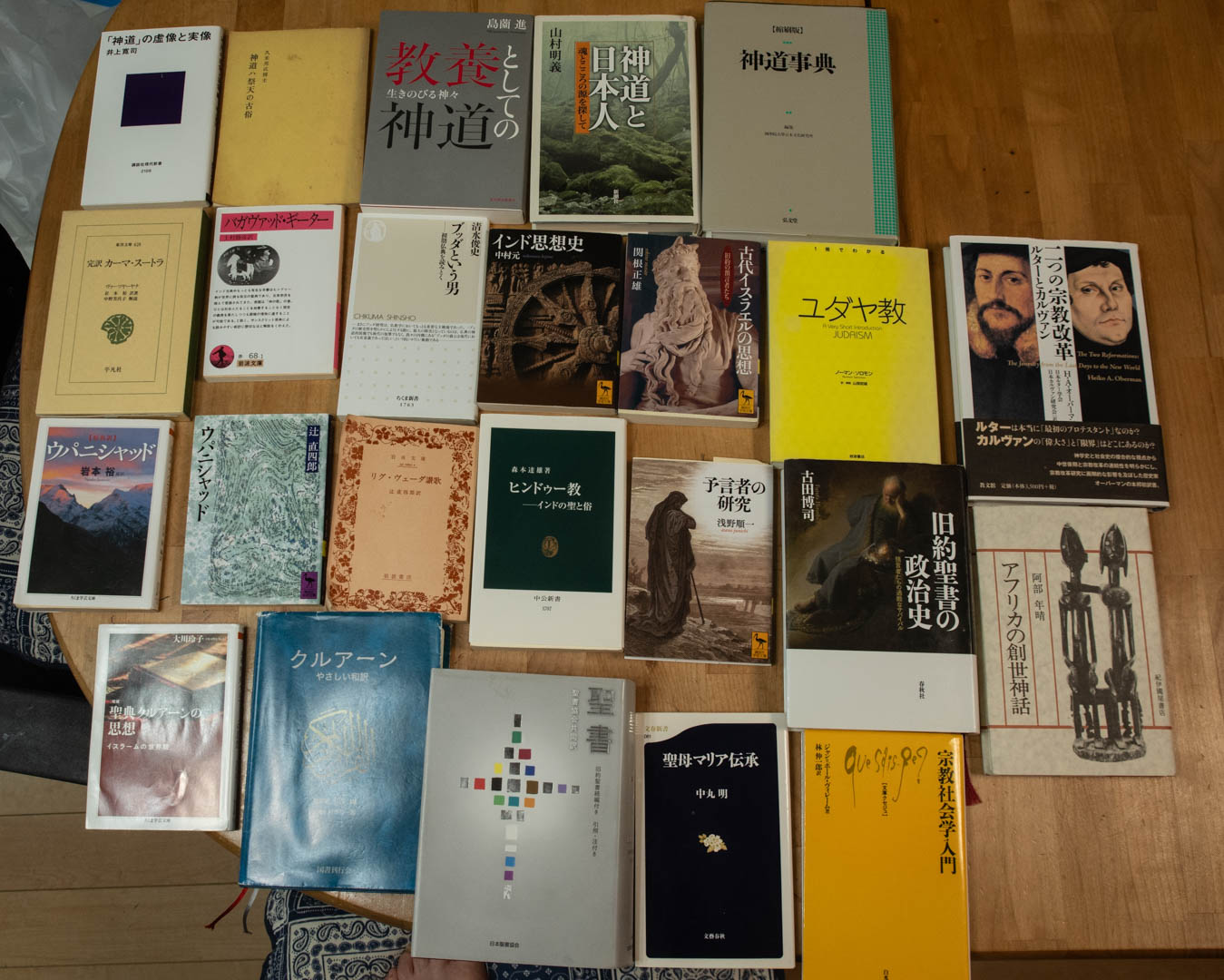

「古代イスラエル史: 「ミニマリズム論争」の後で:最新の時代史 」という本を買って読み始めています。どうも最近旧約聖書に書いてあることは実際の歴史とかなり違うんじゃないか、例えば古代イスラエルで純粋にヤハウェだけを信仰していた人なんて、おそらくほんの1割もいなかったのではないか、実態は現在の日本に似て、バアル信仰、アシェラ信仰、エジプトの神の信仰、等々にヤハウェ信仰が古くからの部族神として信仰されていた多宗教社会じゃないのかと思い始めました。そう考えないと列王記に出てくる代々の王で、ヤハウェだけを信じていた人が少なすぎます。

「古代イスラエル史: 「ミニマリズム論争」の後で:最新の時代史 」という本を買って読み始めています。どうも最近旧約聖書に書いてあることは実際の歴史とかなり違うんじゃないか、例えば古代イスラエルで純粋にヤハウェだけを信仰していた人なんて、おそらくほんの1割もいなかったのではないか、実態は現在の日本に似て、バアル信仰、アシェラ信仰、エジプトの神の信仰、等々にヤハウェ信仰が古くからの部族神として信仰されていた多宗教社会じゃないのかと思い始めました。そう考えないと列王記に出てくる代々の王で、ヤハウェだけを信じていた人が少なすぎます。

このミニマリズムというのは、旧約聖書に書いてある歴史で実際の歴史と一致する部分はミニマルであると主張することです。反対がマキシマリズムです。

ちなみにミニマリズムが正しいとすると、原則的にはほぼ旧約聖書の記述を分析して書かれたヴェーバーの「古代ユダヤ教」もほぼ虚構ということになります。日本の学者は古代ユダヤというとヴェーバーの「古代ユダヤ教」に書いてあることを語る人が多いのですが、それが根底から崩壊するということです。

怒濤のマックス・ヴェーバー批判

しかし私も9月に「ローマ土地制度史」を脱稿してから、以下のようにブログ(日本マックス・ヴェーバー研究ポータル)に怒濤のようにヴェーバー批判+折原浩批判を書きまくっています。(私もちょっとした躁状態?)これをまとめると、イグノーベル賞社会学部門で表彰されませんかね。(笑):

(以下、上が新しいポスト)

ヴェーバーの著作は体系的か?

ヴェーバーの学問は科学か?

マックス・ヴェーバーと森鴎外(2)

「経済と社会」における「理解社会学のカテゴリー」破綻例

マックス・ヴェーバーと森鴎外

折原浩先生訳の問題点(5)

折原浩先生訳の問題点(4)

折原浩先生訳の問題点(3)

大学文系学部不要論の実証?

数学者岡潔のIdealtypusアプローチ

「布置連関」のおかしさ

折原訳 persönlich =「即人的」の理由推測

オープン翻訳の理念への誤解

キュルンベルガーの「アメリカにうんざりした男」についての補足

翻訳革命

折原浩先生訳の問題点(2)

プロ倫におけるフランクリンについて

理解社会学ではなく誤解社会学

またも変な創文社の訳(とそれをそのまま採用する折原訳)

「宗教社会学」折原浩訳、丸山補訳、R3

折原浩先生訳の問題点

創文社訳の「宗教社会学」もひどいです。

AbschichtungとAusschichtung

ヴェーバー学ではなく折原学

「経済と社会」の「頭」問題への現時点の個人的まとめ

ドイツ語を日本語に訳するということ。

折原浩先生の日本語訳の特殊さ

「宗教社会学」折原浩訳、丸山補訳、R2

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ7

Entweberung der Wissenschaftenー諸学問のヴェーバーからの解放

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ6

折原浩先生による他者の誤訳指摘

「理解社会学のカテゴリー」と「経済と社会」の本文が合っていないもう一つの例

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ5

もう一つ折原浩先生の「理解社会学のカテゴリー」解釈への疑問

「経済と社会」旧稿の「再構築」への疑問

折原社会学の問題点

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ4

「宗教社会学」折原浩訳、丸山補訳、R1

問題の多い「理解社会学のカテゴリー」

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ3

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ2

ヴェーバーの「宗教社会学」の怪しさ

マックス・ヴェーバーと森鴎外

「マックス・ヴェーバーと森鴎外」というのを簡単ですが、「日本マックス・ヴェーバー研究ポータル」に書きました。実はこの二人ほぼ同時代人で、ご承知の通り鴎外はドイツに留学しており、その時代はヴェーバーが活躍していた時代でもあります。日本のヴェーバー学者は見方が狭い人が多いので、こういう発想をした人は多分いないと思います。

手動生成AI

折原浩先生風哲学ラブレター

折原浩先生の「宗教社会学」でのあまりにも「哲学的」な日本語訳がおかしくて、生成AIに清水義則風折原浩哲学ラブレターのパスティーシュを作ってもらいました。いや、これは傑作!(本当は「日本マックス・ヴェーバー研究ポータル」ネタですが、さすがにあっちに書くと色々支障がありそうなので、こちらで公開します。(笑))

『現象学的恋愛論序説 ―あるいは愛の超越論的構成―』

(清水義範風・折原文体パロディ)

彼女を見た瞬間、私は即人的に恋に落ちた。

この「即人的」という語をここで用いることに抵抗を感じる読者がいるかもしれない。しかし他に適当な語がないのだから仕方がない。

なぜなら、恋とは媒介的ではなく、あくまで即時的な布置的連関なのである。

つまりこれはヘーゲル的な意味での「推転」なのだ。

夏から秋への推転、孤独から二人称への推転。

推転しすぎて、私は階段から落ちた。

彼女は言った。「あなた、難しいこと言ってないで、黙ってデート誘えば?」

私は驚いた。これはまさに定言命法の発動ではないか。

恋愛のカント的構造がここにあった。

私は胸の中で叫んだ。

――“行為の格率が、同時に普遍的立法の原理となるように愛せよ!”

だが私の愛は、やがてパラクレートス的段階に入る。

すなわち、電話番号を訊けないまま、内包が外延を超えるという苦行。

この弁証法的ジレンマを前にして、私はついにオッカムの剃刀を手に取った。

――髭を剃った。

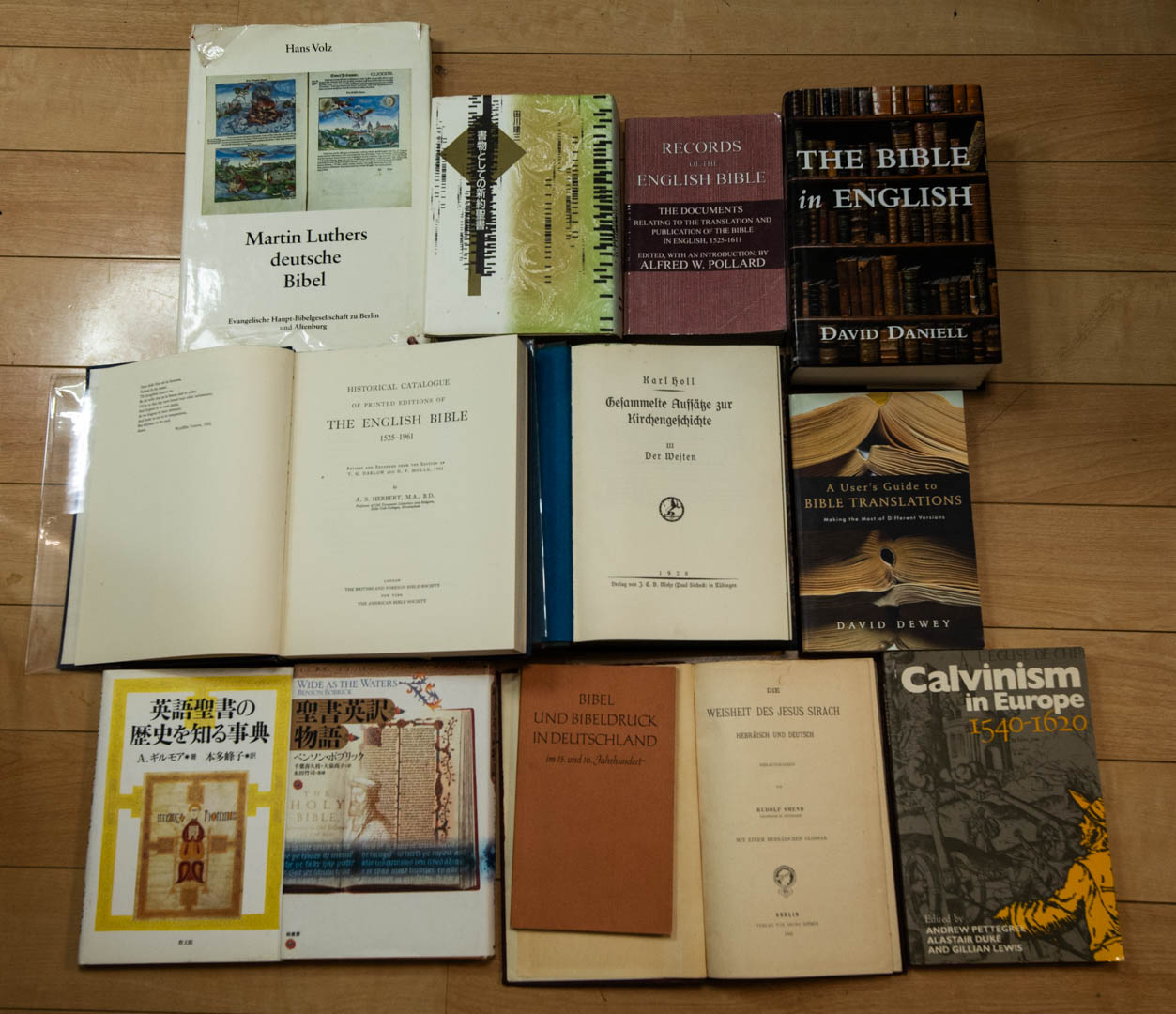

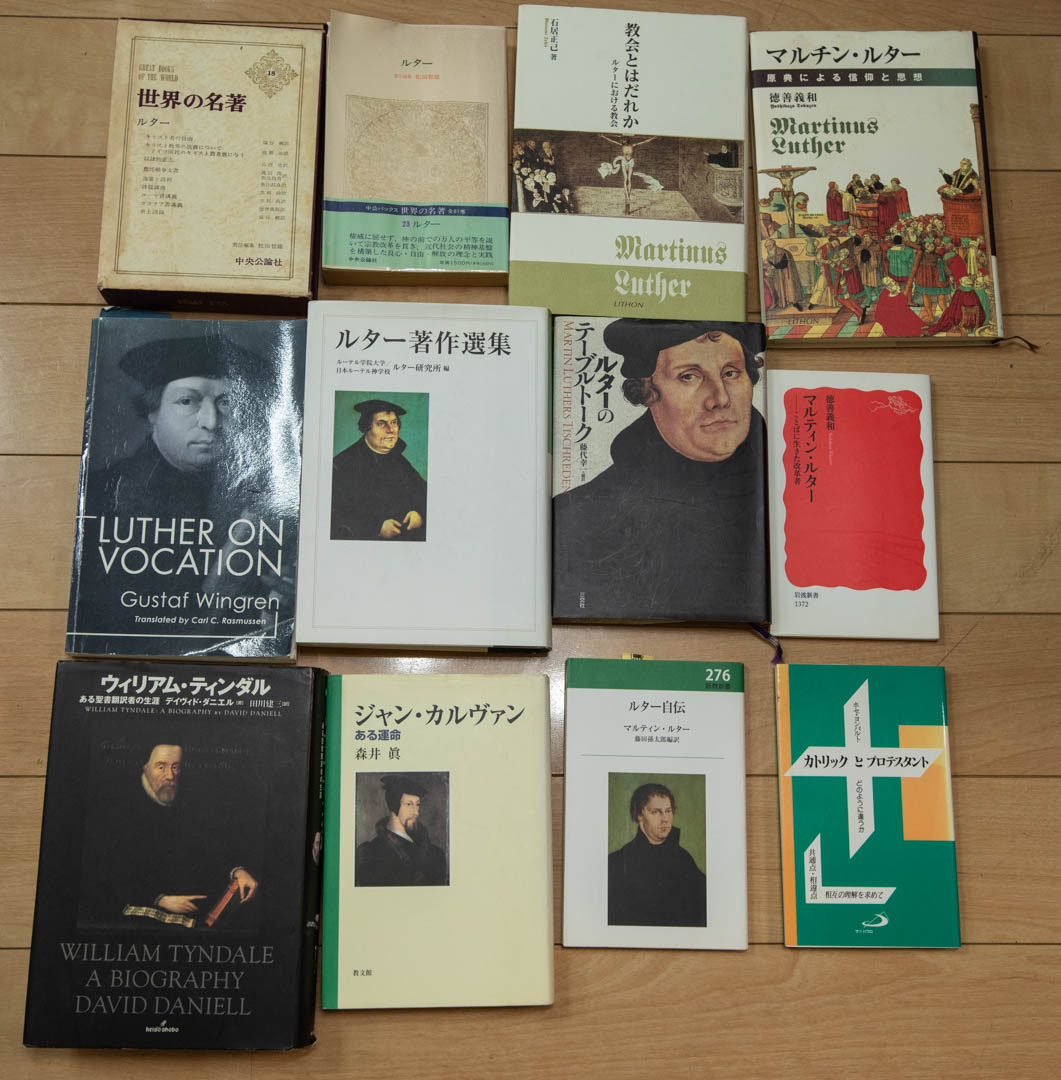

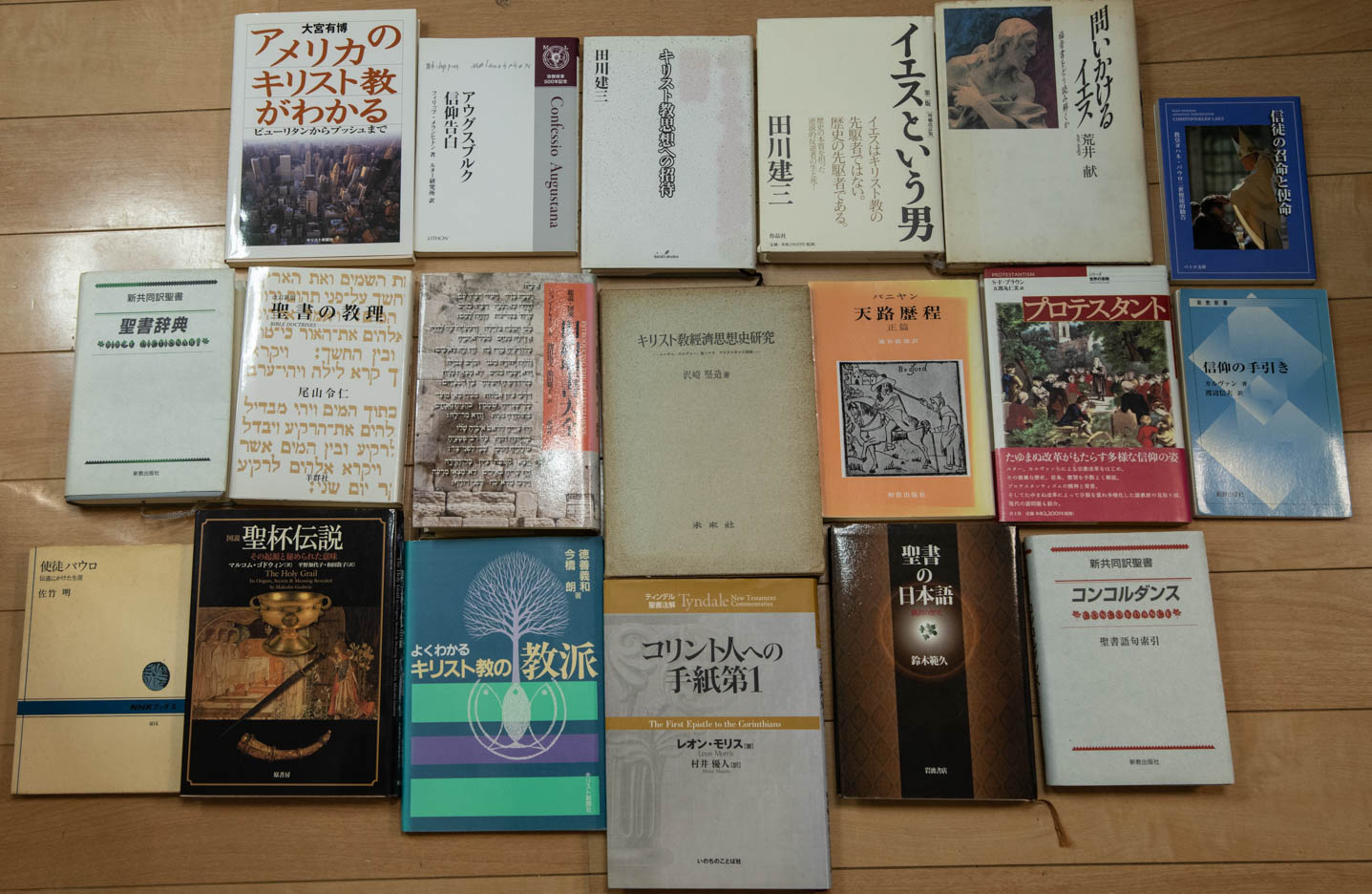

宗教社会学関連の読書

私のマックス・ヴェーバー関係三部作

マックス・ヴェーバー「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」Amazonで発売中

マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」初版公開

マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」ついに校了し、正式版を私のブログで公開しました。また、AmazonでKindle版を数日中に、ペーパバック版を9月3日から販売します。

マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」ついに校了し、正式版を私のブログで公開しました。また、AmazonでKindle版を数日中に、ペーパバック版を9月3日から販売します。