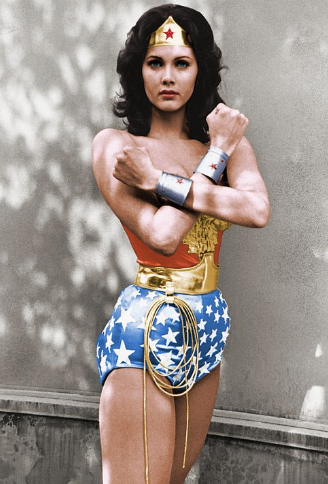

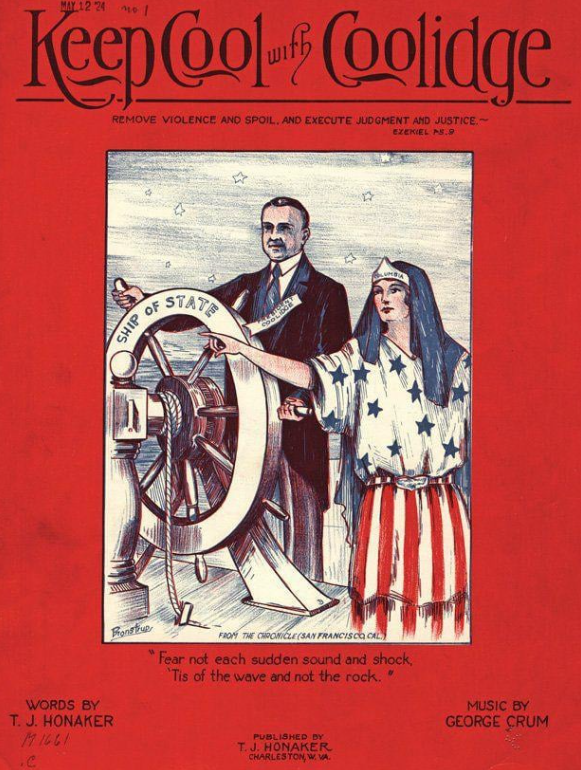

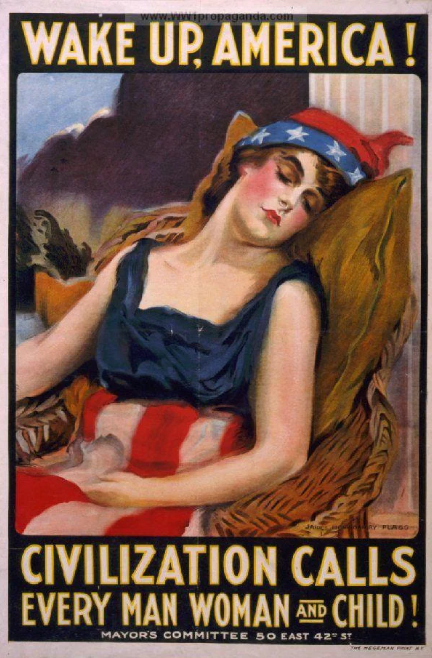

以前からDCコミックの「ワンダーウーマン」の衣装ってなんて「ダサい」(笑)のだろうと思っていましたが、調べてみたら元はコロンビア(要するに自由の女神)を使った戦争用のポスターのコロンビアの衣装が、ピンナップ風にセクシーに変えられた、というもののようです。ワンダーウーマンの正体はアマゾネスということになっていますが、これはおそらく後付け的説明で、元はキャプテン・アメリカと同じく戦意高揚キャラであり、その証拠に初登場は1941年です。

以前からDCコミックの「ワンダーウーマン」の衣装ってなんて「ダサい」(笑)のだろうと思っていましたが、調べてみたら元はコロンビア(要するに自由の女神)を使った戦争用のポスターのコロンビアの衣装が、ピンナップ風にセクシーに変えられた、というもののようです。ワンダーウーマンの正体はアマゾネスということになっていますが、これはおそらく後付け的説明で、元はキャプテン・アメリカと同じく戦意高揚キャラであり、その証拠に初登場は1941年です。![]()

カテゴリー: Comic

アストロ球団

ebookjapanでセールしていたんで「アストロ球団」全20巻何十年かぶりに読みました。 連載当時リアルタイムで読んでいたので懐かしいですが、さすがに今読むと

ebookjapanでセールしていたんで「アストロ球団」全20巻何十年かぶりに読みました。 連載当時リアルタイムで読んでいたので懐かしいですが、さすがに今読むと

(1)最後のアストロ球団締め出し行為は明らかな独占禁止法違反。

(2)スカイラブ投法って走者がいる時に投げたらボークでしょ。(笑)

(3)そのスカイラブ投法、開発するのに特訓したり手間がかかっているのに、打ち取った打者はたった一人。究極の最悪コスパ魔球。

(4)アストロワンの宇野球一の防御率は10点を軽く超える。(笑)野球漫画の主人公投手のワースト記録。

とはいえ全体の熱気はすごいというか、今のコンプライアンスばかりの世界では絶対に出て来ない漫画です。

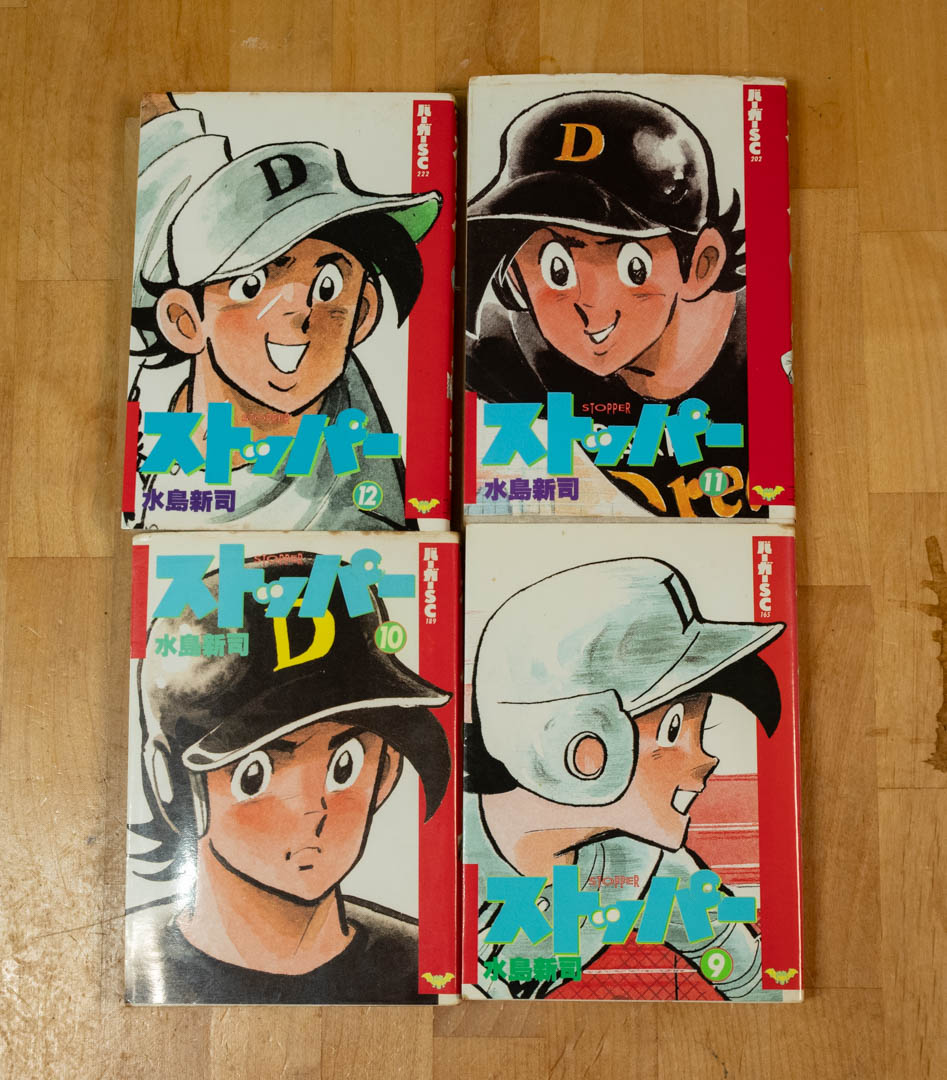

水島新司の「ストッパー」

水島新司の「ストッパー」全12巻を久し振りに読みました。これはコミックバーガ-という漫画雑誌にバブル全盛期から崩壊期にかけて連載されたものです。ドカベンとかには負けますが、それなりに面白い佳作、特に前半1/3ぐらいまでの、投手三原があの手この手でストッパーとして勝ち抜いていく部分がいいです。三原は全力投球で130kmぐらいしか出ない二流のピッチャーとしてドラフト外でガメッツに入るのですが、最初が超遅球、超山なりボール、ボールに傷を付けたナックル風の変化球、挙げ句の果てはワセリンやヤスリを使ったスピットボールまであの手この手で勝っていきます。更には実は左右両投げだったということで、右だとコントロールは無いながら剛速球投手と、この設定はアパッチ野球軍の網走と同じです。(実はアパッチ野球軍の前の話になる堂島剛がピッチャーだった頃の話は水島新司が絵を描いています。)途中から三原は俊足を生かしたトップバッターになって首位打者にもなり、挙げ句の果てはガメッツを三原が買い取って(三原は財閥の三男坊)オーナーになる、ということになりますが、まあその辺はご愛敬という感じです。この漫画、出版元のスコラがつぶれた関係で電子化版が現在入手出来ず、久し振りに紙の漫画を買いました。

水島新司の「ストッパー」全12巻を久し振りに読みました。これはコミックバーガ-という漫画雑誌にバブル全盛期から崩壊期にかけて連載されたものです。ドカベンとかには負けますが、それなりに面白い佳作、特に前半1/3ぐらいまでの、投手三原があの手この手でストッパーとして勝ち抜いていく部分がいいです。三原は全力投球で130kmぐらいしか出ない二流のピッチャーとしてドラフト外でガメッツに入るのですが、最初が超遅球、超山なりボール、ボールに傷を付けたナックル風の変化球、挙げ句の果てはワセリンやヤスリを使ったスピットボールまであの手この手で勝っていきます。更には実は左右両投げだったということで、右だとコントロールは無いながら剛速球投手と、この設定はアパッチ野球軍の網走と同じです。(実はアパッチ野球軍の前の話になる堂島剛がピッチャーだった頃の話は水島新司が絵を描いています。)途中から三原は俊足を生かしたトップバッターになって首位打者にもなり、挙げ句の果てはガメッツを三原が買い取って(三原は財閥の三男坊)オーナーになる、ということになりますが、まあその辺はご愛敬という感じです。この漫画、出版元のスコラがつぶれた関係で電子化版が現在入手出来ず、久し振りに紙の漫画を買いました。

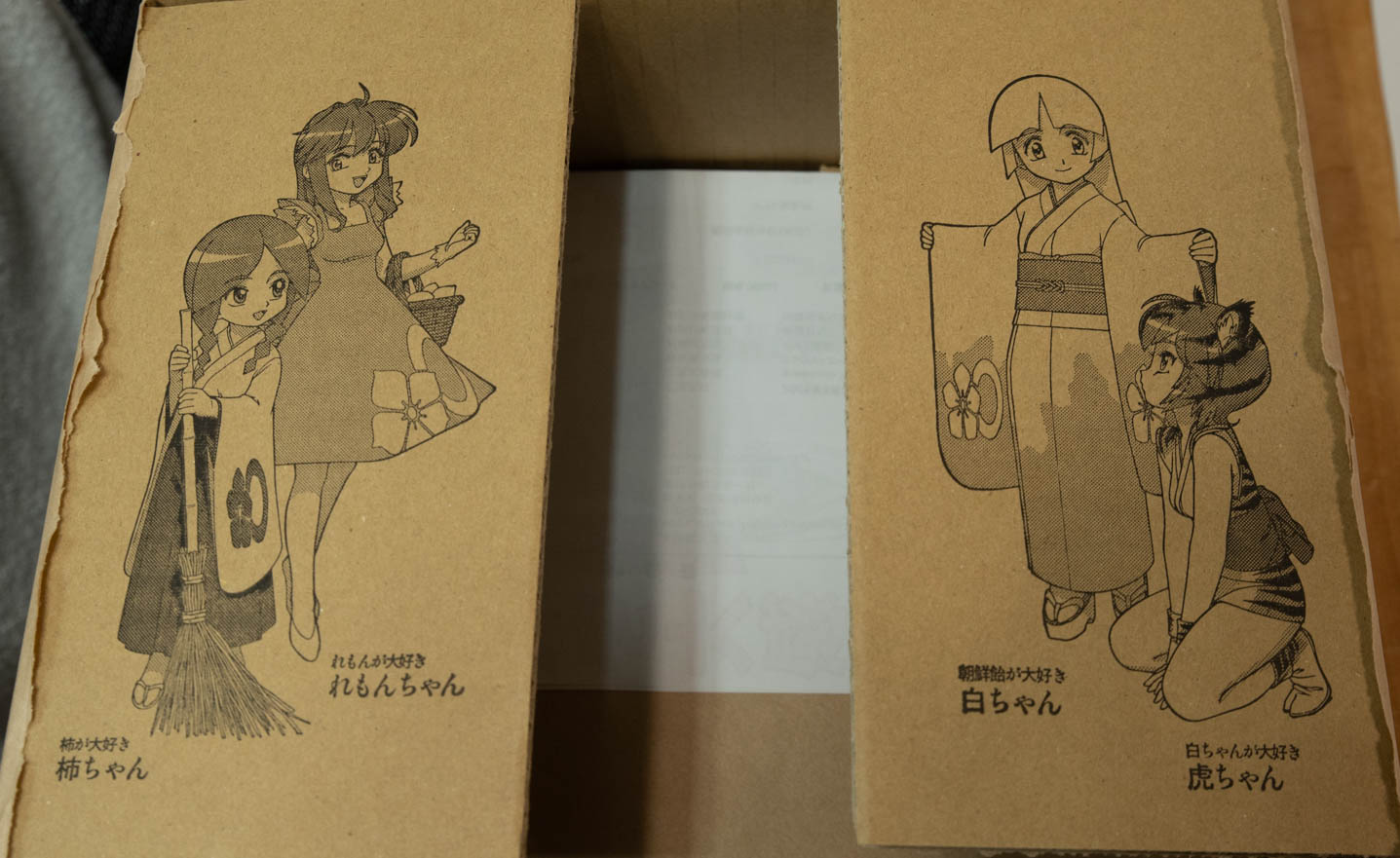

園田屋の「れもん飴」

熊本の園田屋の「朝鮮飴」(名称は「飴」ですが、中身は求肥のお餅です)は好きで時々通販で買うのですが、園田屋のショップを久し振りに見たら「れもん飴」というのが出ていたので試しに買ってみました。ちなみに園田屋の前社長の園田健一さんは漫画家でもあり、そのためにこのようなパッケージデザインになっています。(「れもん飴」の開発も健一氏によるものです。)それで「虎ちゃん」はほとんどラムちゃんそのままだけどいいのかと思いましたが、元々朝鮮飴は加藤清正が朝鮮出兵の時に日持ちがする糧食として持っていったことから始まっているので、そのつながりで「虎」みたいです。更には「柿ちゃん」というのも園田屋のHPを見たら「柿求肥」という製品がちゃんとあるようです。(最近出来たのではなく明治時代からあるみたいです。)それで肝心の「れもん飴」ですが、写真のように見た目は100%朝鮮飴そのものですが、中に砂糖漬けにしたレモンピールが入っています。評価としてはこの追加がどれだけ新しい価値を付け加えているかですが、私的には微妙でした。セイカ食品のボンタンアメがやはり朝鮮飴ベースなんですが、かなりの量の果汁を加えて色もそれっぽくなっているのに比べれば非常に控えめな追加味です。まあ外人観光客向けとかにはいいかもしれませんが、私はオリジナルの朝鮮飴の方が好ましいですね。

熊本の園田屋の「朝鮮飴」(名称は「飴」ですが、中身は求肥のお餅です)は好きで時々通販で買うのですが、園田屋のショップを久し振りに見たら「れもん飴」というのが出ていたので試しに買ってみました。ちなみに園田屋の前社長の園田健一さんは漫画家でもあり、そのためにこのようなパッケージデザインになっています。(「れもん飴」の開発も健一氏によるものです。)それで「虎ちゃん」はほとんどラムちゃんそのままだけどいいのかと思いましたが、元々朝鮮飴は加藤清正が朝鮮出兵の時に日持ちがする糧食として持っていったことから始まっているので、そのつながりで「虎」みたいです。更には「柿ちゃん」というのも園田屋のHPを見たら「柿求肥」という製品がちゃんとあるようです。(最近出来たのではなく明治時代からあるみたいです。)それで肝心の「れもん飴」ですが、写真のように見た目は100%朝鮮飴そのものですが、中に砂糖漬けにしたレモンピールが入っています。評価としてはこの追加がどれだけ新しい価値を付け加えているかですが、私的には微妙でした。セイカ食品のボンタンアメがやはり朝鮮飴ベースなんですが、かなりの量の果汁を加えて色もそれっぽくなっているのに比べれば非常に控えめな追加味です。まあ外人観光客向けとかにはいいかもしれませんが、私はオリジナルの朝鮮飴の方が好ましいですね。

「キャプテン2」(甲子園編)の新キャラ

ちばあきお/コージィ城倉の「キャプテン2」、ついに甲子園編が始まりました。この「キャプテン2」のキャラクター、ちばあきおがすでに書いているキャラは真似するだけですが、新しいキャラクターは考えるのが大変だろうと思います。それでこれまでは「校舎裏のイレブン」とか「磯ガラス」みたいなちばあきおの他の漫画のキャラが転用されていました。しかし甲子園大会というと、すべて新キャラで本当に大変だろうと思います。そこで墨谷高校と同じ宿になった鳥取の大山(だいせん)高校の野球部監督、これはどこから持ってきた?のかと思いましたが、ひょっとするとちばてつやの「おれは鉄平」の東大寺学園の剣道部の先生ではないかと思いました。前髪は違うけど眉毛と鼻はそっくりです。元々ちばあきおは実兄のちばてつやの漫画を手伝っていたので、絵は共通点が多いです。

ちばあきお/コージィ城倉の「キャプテン2」、ついに甲子園編が始まりました。この「キャプテン2」のキャラクター、ちばあきおがすでに書いているキャラは真似するだけですが、新しいキャラクターは考えるのが大変だろうと思います。それでこれまでは「校舎裏のイレブン」とか「磯ガラス」みたいなちばあきおの他の漫画のキャラが転用されていました。しかし甲子園大会というと、すべて新キャラで本当に大変だろうと思います。そこで墨谷高校と同じ宿になった鳥取の大山(だいせん)高校の野球部監督、これはどこから持ってきた?のかと思いましたが、ひょっとするとちばてつやの「おれは鉄平」の東大寺学園の剣道部の先生ではないかと思いました。前髪は違うけど眉毛と鼻はそっくりです。元々ちばあきおは実兄のちばてつやの漫画を手伝っていたので、絵は共通点が多いです。

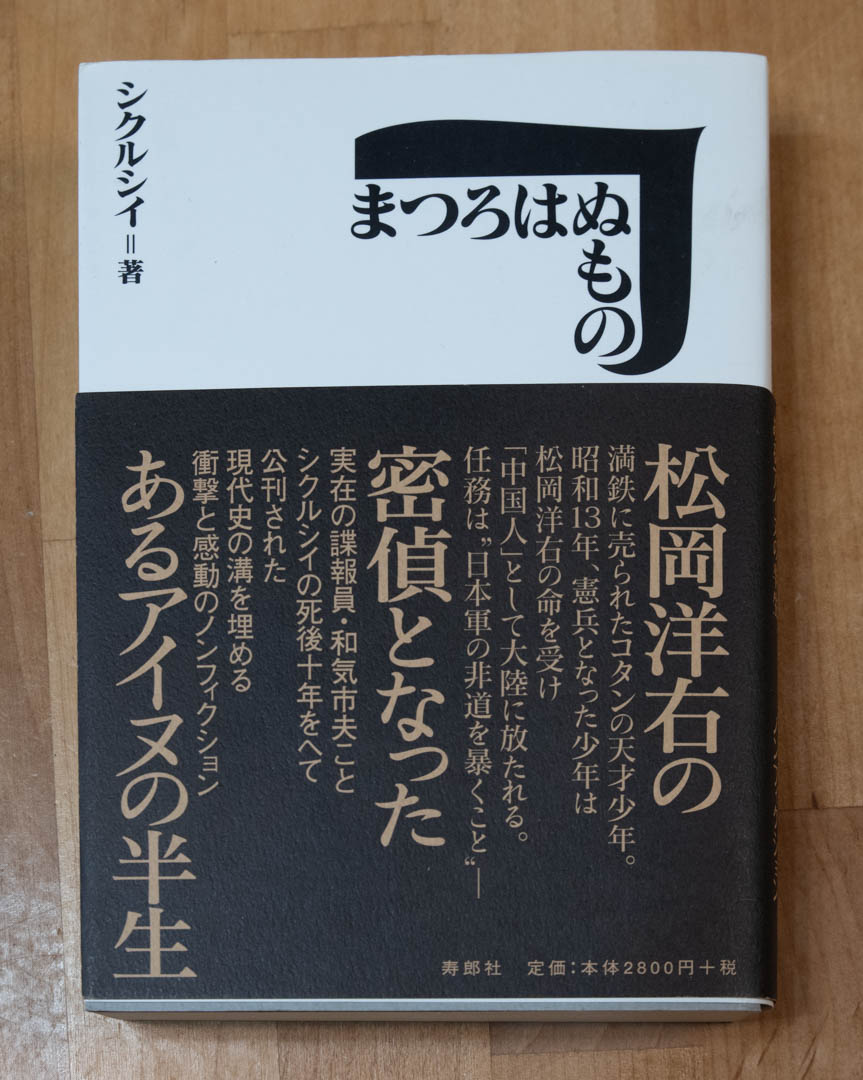

「ゴールデンカムイ」と「まつろわぬもの」

シクルシイ(和気市夫)の「まつろわぬもの」を古書で再購入。以前紹介していますが、引っ越しの時にどこかに行ってしまって買い直したもの。何故そうしたかというと、最近通勤中の暇つぶしに電子書籍で「ゴールデンカムイ」を4巻ぐらいまで読みました。この漫画、色んなアイヌの風俗を初めて漫画で紹介したという点では評価しますが、しかしある意味きれい事過ぎると感じました。シクルシイこと和気市夫は二つの名前が示すようにアイヌ(母親)と日本人(父親)の混血です。

シクルシイ(和気市夫)の「まつろわぬもの」を古書で再購入。以前紹介していますが、引っ越しの時にどこかに行ってしまって買い直したもの。何故そうしたかというと、最近通勤中の暇つぶしに電子書籍で「ゴールデンカムイ」を4巻ぐらいまで読みました。この漫画、色んなアイヌの風俗を初めて漫画で紹介したという点では評価しますが、しかしある意味きれい事過ぎると感じました。シクルシイこと和気市夫は二つの名前が示すようにアイヌ(母親)と日本人(父親)の混血です。

まずは臭い。シクルシイが自分の生まれたアイヌのコタンの家でまず思い出すのが臭いだそうで、匂いではないのは、アイヌの家では湖の魚の干物、各種獣肉の生肉などが保管してあって、それらが混じり合ってなんとも言えない悪臭を発して、それが体臭にも染みこんで、当時の日本人からは「アイヌは臭い」と言われていたとこの本にあります。なのでゴールデンカムイの不死身の杉本が最初にコタンに行ってアシリパの家に入った時の反応は「く、臭え、何だこの臭い…」であるべきと思います。残念ながら現在のどんなバーチャルなメディアも臭いを的確に伝えることは出来ません。

またゴールデンカムイではアイヌが他民族との混血に寛容であったみたいなことが書いてありますが、これも本当でしょうか。元々和人はいなかった北海道(蝦夷地)に明治になって和人が大量に入って来て、土地の登記が出来ないアイヌを騙してその土地を奪い、ということで、当時のアイヌで日本人と結婚する人が多かったのはある意味自衛のためやむを得ずという要素があったのだと思います。それがゴールデンカムイでのアシリパと杉本の関係は、ある意味ディズニーの「ポカホンタス」だと思いました。ちなみに「まつろわぬもの」ではシクルシイの美人の姉と、和人の良家の男性が恋に落ちますが、男性の親戚一同が「アイヌの血をうちの家系に入れるとは!」と反対した結果、二人は心中します。

この「まつろわぬもの」はこの他にも当時のアイヌがどのように和人から扱われていたか多数のエピソードが出て来ますので、ゴールデンカムイに疑問を感じたら読んでみることをお勧めします。

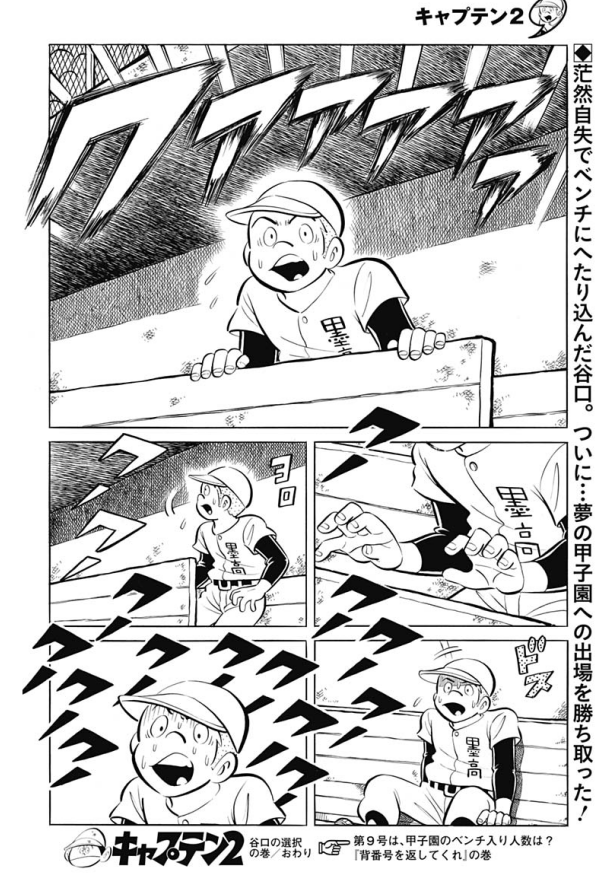

キャプテン2:墨谷高校が甲子園出場決定

キャプテン2、ついに墨谷高校が甲子園出場決定。フィクションと分っていてもじーんと来ます。ちばあきおさんが悩んでいて結局自殺したというのは知らずに、何故「プレイボール」があんな中途半端な終わり方をしたんだろうとずっと思っていましたが、ようやくそれが晴れました。ちばあきおさんへのいい供養になるのでは。正直、甲子園大会はもう良くてここで終わってもいいです。

キャプテン2、ついに墨谷高校が甲子園出場決定。フィクションと分っていてもじーんと来ます。ちばあきおさんが悩んでいて結局自殺したというのは知らずに、何故「プレイボール」があんな中途半端な終わり方をしたんだろうとずっと思っていましたが、ようやくそれが晴れました。ちばあきおさんへのいい供養になるのでは。正直、甲子園大会はもう良くてここで終わってもいいです。

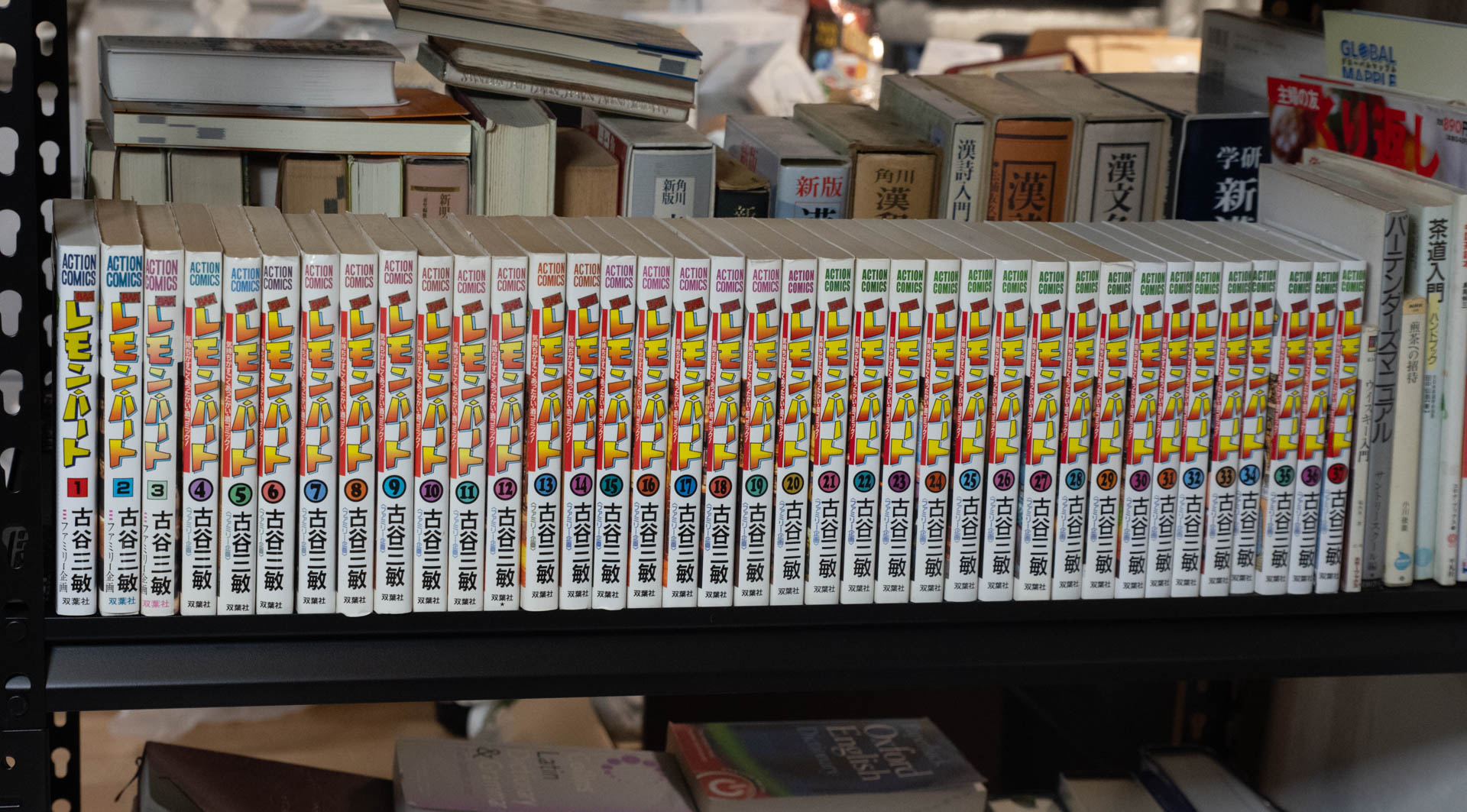

古谷三敏の「BAR レモンハート」

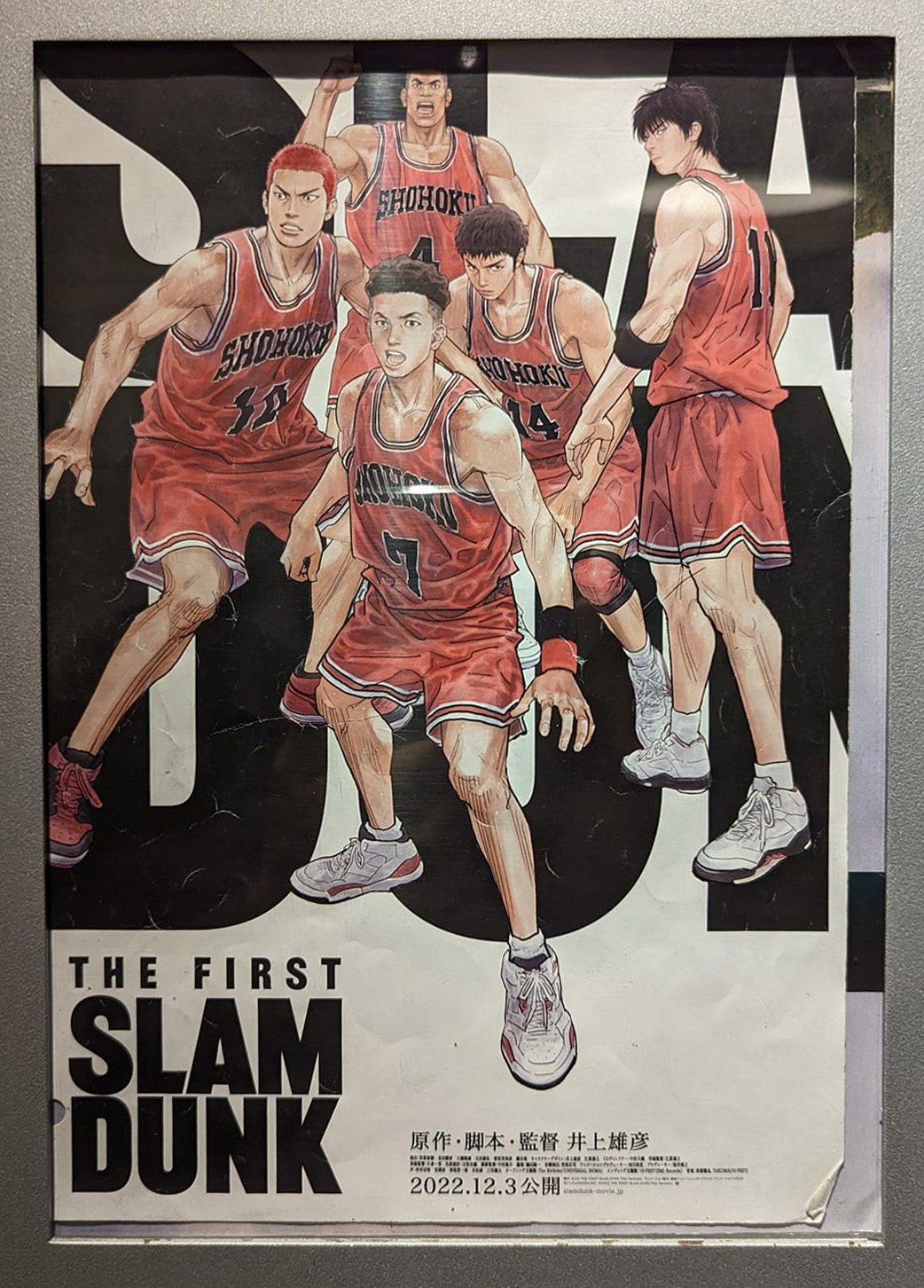

井上雄彦の”THE FIRST SLAM DUNK”

「The First Slam Dunk」を観て来ました。スラムダンクは、途中まで単行本で読んでてその後中断し、しかし完結した時に最終巻を読んだという程度で、特に大ファンという訳ではありませんが、良く出来た漫画だと思っていました。何で今さら5度目のアニメ映画化なのかと思いましたが、お話しは原作の最後の山王工業戦を描いたもので、当然最後の試合の決着の仕方は知っていましたが、それでも改めて感動しました。また山王工業戦だけだと単調になるのを避けるためか、湘北のメンバーではある意味一番地味な宮城リョータをフィーチャーするものになっていました。この辺は原作者の井上雄彦のこだわりでしょうか。ちなみに監督も井上雄彦自身です。そのため、アニメで良くある原作のコミックと違う、はほとんど感じなかったです。観客は現役世代として40代以上が多いかと予想していましたが、意外に若い人が多く混んでいました。(コナンの新作アニメほどじゃないですが。)

「The First Slam Dunk」を観て来ました。スラムダンクは、途中まで単行本で読んでてその後中断し、しかし完結した時に最終巻を読んだという程度で、特に大ファンという訳ではありませんが、良く出来た漫画だと思っていました。何で今さら5度目のアニメ映画化なのかと思いましたが、お話しは原作の最後の山王工業戦を描いたもので、当然最後の試合の決着の仕方は知っていましたが、それでも改めて感動しました。また山王工業戦だけだと単調になるのを避けるためか、湘北のメンバーではある意味一番地味な宮城リョータをフィーチャーするものになっていました。この辺は原作者の井上雄彦のこだわりでしょうか。ちなみに監督も井上雄彦自身です。そのため、アニメで良くある原作のコミックと違う、はほとんど感じなかったです。観客は現役世代として40代以上が多いかと予想していましたが、意外に若い人が多く混んでいました。(コナンの新作アニメほどじゃないですが。)

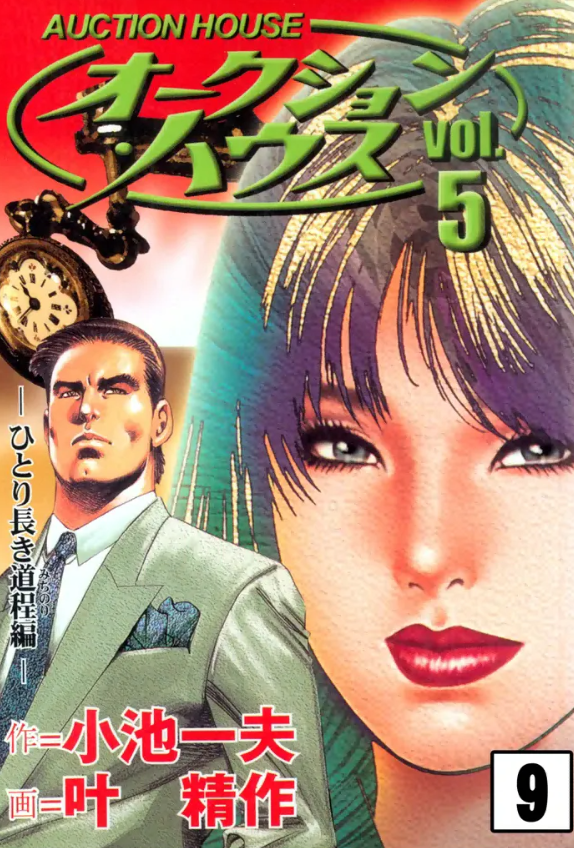

小池一夫・叶精作の「オークション・ハウス」

小池一夫・叶精作の「オークション・ハウス」を読了。このコンビの作品は「実験人形ダミー・オスカー」「BROTHERS-ブラザーズ」「魔物語 愛しのベティ」などがありますが、最後のを除いて、やたらとSEXシーンが出てくるのが特徴で、この作品も同じです。これを読んだきっかけは先週土曜日カーナビの取り付けで待ち時間が3時間半もあったんで、コンビニで最初の2巻を買って読んだら面白かったので、後も読んだものです。前半は敵討ちがメインで、フェルメールの「レースを編む女」をオークションで落札した主人公の両親が3人組の殺し屋に虐殺され絵も奪われたのに復讐するという話です。小池一夫は元々大衆小説家志望で、山手樹一郎の弟子でした。そういう意味では敵討ちというのは、実に大衆小説的ではあります。後は主人公がフェルメールの贋作で有名なハンス・メヘーレンの息子の弟子になり、自身も贋作技術を身に付けたため、真作と贋作の見分けが非常に上手い、という設定も面白いです。しかしまともなのは、この電子版で15巻ぐらいの敵討ちが完了するまでで、後は蛇足としかいいようがなく、主人公は(ゴルゴ13+007)÷2のような何でもありのスーパーヒーローになり、また行く先々で恋人を作り妻にして、最後は妻が14人とかになります。また主人公の背中は次々に襲ってくる敵との戦いで傷だらけになり、ますますゴルゴ13化しています。ちなみに小池一夫は「子連れ狼」がヒットする前はそのゴルゴ13のさいとうプロにいたのであり、ゴルゴ13の原作も何本か書いています。なのでゴルゴ13的スーパーマンを描写するのは非常に得意です。また作画の叶精作もさいとうプロ出身です。しかし、途中から主人公がヤマト拳法という秘拳の継承者で、それを習った人が連合艦隊の南雲中将だとか、またその拳法の別の継承者がヒトラーとその娘だとか(「ブラザーズ」でもヒトラーがサイボーグ{HEM}として蘇るという話しがあります)、この辺りに来るともう笑うしかないです。敵討ちで終らせておけばA級作品だったと思います。

小池一夫・叶精作の「オークション・ハウス」を読了。このコンビの作品は「実験人形ダミー・オスカー」「BROTHERS-ブラザーズ」「魔物語 愛しのベティ」などがありますが、最後のを除いて、やたらとSEXシーンが出てくるのが特徴で、この作品も同じです。これを読んだきっかけは先週土曜日カーナビの取り付けで待ち時間が3時間半もあったんで、コンビニで最初の2巻を買って読んだら面白かったので、後も読んだものです。前半は敵討ちがメインで、フェルメールの「レースを編む女」をオークションで落札した主人公の両親が3人組の殺し屋に虐殺され絵も奪われたのに復讐するという話です。小池一夫は元々大衆小説家志望で、山手樹一郎の弟子でした。そういう意味では敵討ちというのは、実に大衆小説的ではあります。後は主人公がフェルメールの贋作で有名なハンス・メヘーレンの息子の弟子になり、自身も贋作技術を身に付けたため、真作と贋作の見分けが非常に上手い、という設定も面白いです。しかしまともなのは、この電子版で15巻ぐらいの敵討ちが完了するまでで、後は蛇足としかいいようがなく、主人公は(ゴルゴ13+007)÷2のような何でもありのスーパーヒーローになり、また行く先々で恋人を作り妻にして、最後は妻が14人とかになります。また主人公の背中は次々に襲ってくる敵との戦いで傷だらけになり、ますますゴルゴ13化しています。ちなみに小池一夫は「子連れ狼」がヒットする前はそのゴルゴ13のさいとうプロにいたのであり、ゴルゴ13の原作も何本か書いています。なのでゴルゴ13的スーパーマンを描写するのは非常に得意です。また作画の叶精作もさいとうプロ出身です。しかし、途中から主人公がヤマト拳法という秘拳の継承者で、それを習った人が連合艦隊の南雲中将だとか、またその拳法の別の継承者がヒトラーとその娘だとか(「ブラザーズ」でもヒトラーがサイボーグ{HEM}として蘇るという話しがあります)、この辺りに来るともう笑うしかないです。敵討ちで終らせておけばA級作品だったと思います。