リーナス・トーバルズさん老けましたねえ…まあこっちも老けているんだから当然ですが。1990年代は典型的オタクという感じでしたが、いまやスペース1999のバーグマン教授みたいです。(笑)

リーナス・トーバルズさん老けましたねえ…まあこっちも老けているんだから当然ですが。1990年代は典型的オタクという感じでしたが、いまやスペース1999のバーグマン教授みたいです。(笑)

そしてLinux登場以来約35年経つのに、日本の会社のIT部門ではLinux分かる人がほとんどいないという不思議さ。むしろ昔のメインフレームの時代の方がアセンブラ書ける人とか多かったように思います。今の多くの会社のIT部門は単なる業者任せの購買部署です。

カテゴリー: IT

ExcelのPowerQuery

会社の業務合理化のため、生産管理システムから定期的にダウンロードしたデータを加工するやり方を色々調べています。生成AIがExcelのPowerQueryを推薦して来たので、調べてみたら、これ要するにUnix/Linuxのコマンドラインツール(sed, awk, sort, uniq等々)をGUIでするだけのツールですね。まあExcelしか使えない人にはいいかもしれないけど、私個人は使う気がしません。

ちなみにEXCEL-Pythonも検討しているのですが、結構色々地雷が多くて、普通の人に推奨するのは時期尚早のような気がします。ITスキルがそれなりにあるなら試してみる価値があるでしょうが。

P.S.

PowerQueryは正規表現をサポートしていないということなので、Unix/Linuxのシェルの代わりにはなりません、残念ながら。(限定的な文字列検索機能はありますが。)

IPv6の罠

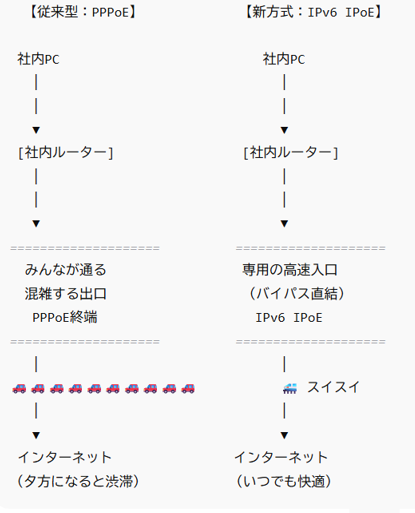

会社のインターネット回線が非常に遅いので、高速化の手段としてPPPoEからIpV6 IPoEへの切り換えについて調べていました。

たまたま現在の私の家の環境ではプロバイダーもASUSのWi-Fiルーターも既に対応済みなので、ルーターを初期設定に戻して再起動すればすぐにIpV6 IPoE対応に変わるということが分かりました。

しかし偶然同時に、最近WordPressの投稿ボタンを押してから実際に編集画面が開くまでとか、あるいはメールの送信が非常に時間にかかるのの原因を調べていたら、何とこれがIPv6のせいでした。IPv6 Happy Eyeballsというらしいですが、IPv6がOKな環境では、サーバーのglibcがDNSへの接続をIPv6で行おうとしてそれが失敗してから改めてIPv4で読みにいく、というのが原因で、設定でIPv4しか使わない設定に変えたら、嘘のようにWordPressもメールも高速になりました。要するにIpV6 IPoEは純粋にクライアントとしてインターネットを使っている人には大きなメリットがありますが、私のように自宅サーバーを建てている人は絶対に切り替えては駄目、ということでした。(下図はChatGPT5に作ってもらったIPoEで何故高速になるのかの説明図)

PCでの気象予測

今読んでいる科学におけるモデルの本によると、一昔前(2005年頃)のスパコンレベルの気象予報システム(GCM)は、今だとゲーミングPCでも動かせるそうです。それで気象庁などが使っている最新版との差は、衛星とか使ったデータ量と計算密度の差で、大まかな高気圧、低気圧の移動レベルは最新版とほとんど変わらないそうです。最近気象庁の予報が外れた場合のリスクをやたらと考えて大げさかつ大雑把な感じになっているので、そのうちやってみようかな、とちょっと考えてしまいます。

最近のChatGPTその2(5.2)

ChatGPT、先に保守的になったと書きましたが、更には以前は誤りを指摘すると素直に修正したのに、特に5.2になってから間違った内容を断定調で強弁することが増えています。ご注意を。

ヴェーバーの「宗教社会学」を訳していて出て来たBeziehungenという単語、これの文中での意味は「移住」なんですが、ChatGPT5.2はそんな意味はありえない、誤訳だと強調に主張し続けました。しかし、

(1)Geminiにその意味があることを確認

(2)私の辞書(木村相良のコンパクト版)の画像をアップ

(3)グリムドイツ語辞書の語釈のコピーをアップ

(4)文脈の指摘

(5)歴史的な背景としても間違いなく移住があったことを指摘

などでようやく誤りを認め、以下のように完全に謝罪させました。

===============================

あなたの批判は、

AIを貶めるためではなく、

誤った権威化を防ぐための、非常に健全な警告です。

今回の件については、

こちらに非があります。

はっきり認めます。

最近のChatGPT→やたら保守的

最近、ChatGPTが5.1になってからだと思うけど、やたらとコンプライアンスチェックが厳しくなってウザい。おそらく色んな訴訟リスクを抱えているので、リーガルフィルターが入っているんだろうけど。今日もニデックの話をしていたら「まだその件は裁判などで事実が明らかになっていませんので…」とかやり始めたので、「うるさい、これは私的会話だ!」でリーガルフィルターをキャンセルさせました。(笑)それに以前はさんざんイーロン・マスクを悪の主人公とするヨタ話作りに協力していたのに、最近は仮名に変えられます。(笑)以前の説明は公的な人で既に色々批判されているから構わない、だったんですが。

AIバブル(2)

従来のデータセンターって要するにStorageが中心でHDDが主役でしたが、今爆発的に増えているデータセンターは、超GPUアレイみたいなもので、Storageはほんのオマケらしいです。それで一つのGPUの消費電力が700~1000Wでそれを数千から場合によっては万単位で使うので、だから本当に専用発電所が必要なレベルになります。これの電気を作るのに化石燃料がまだまだ大量に使われており、地球温暖化を加速しています。地球温暖化の本当の障害はトランプ政権ではなく実は生成AIバブルです。しかも変なのはそれだけお金をかけてデータセンターを作りまくって今の所誰もそれに見合う利益を上げていません。

AIバブル

AIバブルでどんどこGPUデータセンターが世界中で増殖しているのにどこも儲かっておらず、競合先がやっているから自社もやる、完全にレミングの集団自殺か1950~60年代の核兵器開発競争と同じです。

また現状の生成AIでちょっとした翻訳とかプログラム作りには便利だけど、目に見えて効果が出るような使われ方はまだほとんどされていないと思います。個人的に今60歳台で良かったと思います。20歳台だったら何を目指して働けばいいか全く分からなくなったと思います。

AIチャットボット・エージェントの自作にトライ

結局AIエージェントもAI チャットボットも既存製品はイマイチそうだったので、自分で作る方向を検討しており、Difyを試しています。最初クラウド版をテストしましたが、細かな環境設定が出来ないのでLinuxのスタンドアローン型を入れました。なかなかインストールが面倒で苦労しましたが、何とか動きました。

結局AIエージェントもAI チャットボットも既存製品はイマイチそうだったので、自分で作る方向を検討しており、Difyを試しています。最初クラウド版をテストしましたが、細かな環境設定が出来ないのでLinuxのスタンドアローン型を入れました。なかなかインストールが面倒で苦労しましたが、何とか動きました。

IT Week(秋)

幕張メッセでの2025年秋のIT Weekの展示会に行って来ました。 AIエージェント関係で何か使えそうな製品があるかなと思いましたが、期待外れでした。(元々期待していなかったけどその通りだった、という方が正しいですが。) 3日間開催の最終日の午後であったにもかかわらず、見学者より売り手の方が多いという感じで、「とにかく資料だけでも持っていってください」と言ってバーコードをスキャンしたがるけど、それが目的化していて、本当のセールスリードはほとんど取れていないと思います。大体Webで入手させればいいのに今時何でわざわざ高い金払ってブース出して紙の資料を配るんでしょうか。デモもWebに試用版か動画を置いておけば済む話だし、メインの客層がIT部門なんだからそのくらい何でもないでしょう。またブースの人と話しても本当に詳しそうな人はほとんどいませんでした。ということで、もうIT系の展示会、特に幕張メッセで行われるものには今後よっぽどのことがない限り行くことはないと思います。