もうすぐ選挙だけど、いつも気になるのが年齢による人口分布のアンバランス。今の仕組みだと高齢者に有利な政策が採用されやすくなります。しかし高齢者の余命は若い世代に比べればはるかに短いのに、そちらばかり優先するのは不公平です。

もうすぐ選挙だけど、いつも気になるのが年齢による人口分布のアンバランス。今の仕組みだと高齢者に有利な政策が採用されやすくなります。しかし高齢者の余命は若い世代に比べればはるかに短いのに、そちらばかり優先するのは不公平です。

なので解決策として、一票の格差が2倍までは合憲という理屈を年齢にも適用して、65歳→0.8票、70歳→0.6票、75歳→0.5票とかにしたらどうか。このまま実施すると「俺たちの投票権を奪うのか」という反発が出るのが必至なので、高齢者の票を一人0.5票まで直系卑属、つまり子供とか孫に譲渡出来るという仕組みを作ったらどうでしょうか?これなら「孫のための善意の行為」ということで反発は少なくなるのでは。祖父母4人から0.5票ずつもらえば自分のと合わせて最大3票になります。これはかなり日本の政治を変えるインパクトがあると思います。

カテゴリー: Life

IPv6の罠

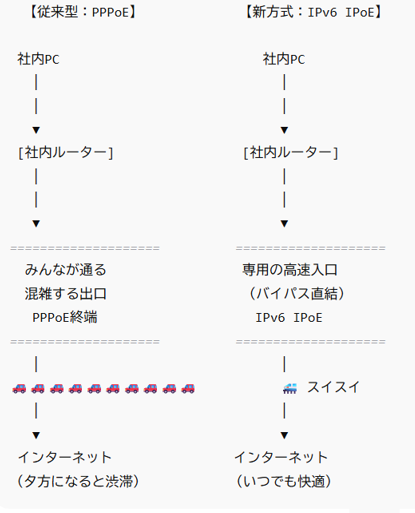

会社のインターネット回線が非常に遅いので、高速化の手段としてPPPoEからIpV6 IPoEへの切り換えについて調べていました。

たまたま現在の私の家の環境ではプロバイダーもASUSのWi-Fiルーターも既に対応済みなので、ルーターを初期設定に戻して再起動すればすぐにIpV6 IPoE対応に変わるということが分かりました。

しかし偶然同時に、最近WordPressの投稿ボタンを押してから実際に編集画面が開くまでとか、あるいはメールの送信が非常に時間にかかるのの原因を調べていたら、何とこれがIPv6のせいでした。IPv6 Happy Eyeballsというらしいですが、IPv6がOKな環境では、サーバーのglibcがDNSへの接続をIPv6で行おうとしてそれが失敗してから改めてIPv4で読みにいく、というのが原因で、設定でIPv4しか使わない設定に変えたら、嘘のようにWordPressもメールも高速になりました。要するにIpV6 IPoEは純粋にクライアントとしてインターネットを使っている人には大きなメリットがありますが、私のように自宅サーバーを建てている人は絶対に切り替えては駄目、ということでした。(下図はChatGPT5に作ってもらったIPoEで何故高速になるのかの説明図)

新年明けましておめでとうございます。

PCでの気象予測

今読んでいる科学におけるモデルの本によると、一昔前(2005年頃)のスパコンレベルの気象予報システム(GCM)は、今だとゲーミングPCでも動かせるそうです。それで気象庁などが使っている最新版との差は、衛星とか使ったデータ量と計算密度の差で、大まかな高気圧、低気圧の移動レベルは最新版とほとんど変わらないそうです。最近気象庁の予報が外れた場合のリスクをやたらと考えて大げさかつ大雑把な感じになっているので、そのうちやってみようかな、とちょっと考えてしまいます。

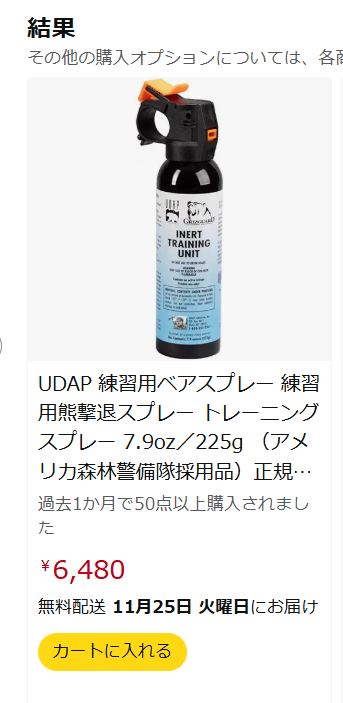

クマ対策スプレー練習用

出没するクマに対しての有効な対応策として、唐辛子スプレーがあります。私も一応持っています。但し、いざツキノワグマに遭遇した時にちゃんと使えるか自信がありません。(唐辛子スプレーは風向きを考えて噴射しないと自分にかかって悲惨なことになります。)という話をChatGPT5にしていたら、練習用スプレーがあることを教えてくれたのですが、何と6,480円!ちなみに中身は水です。大体本物が通常だと一本1万円くらいし、私は昨年のブラックフライデーの時の割引で6000円くらいで購入しましたが、それより高いとは…馬鹿馬鹿しいので購入は止めて、現在持っているスプレーの安全装置の外し方とどこを押せば噴射するかを確認しました。

出没するクマに対しての有効な対応策として、唐辛子スプレーがあります。私も一応持っています。但し、いざツキノワグマに遭遇した時にちゃんと使えるか自信がありません。(唐辛子スプレーは風向きを考えて噴射しないと自分にかかって悲惨なことになります。)という話をChatGPT5にしていたら、練習用スプレーがあることを教えてくれたのですが、何と6,480円!ちなみに中身は水です。大体本物が通常だと一本1万円くらいし、私は昨年のブラックフライデーの時の割引で6000円くらいで購入しましたが、それより高いとは…馬鹿馬鹿しいので購入は止めて、現在持っているスプレーの安全装置の外し方とどこを押せば噴射するかを確認しました。

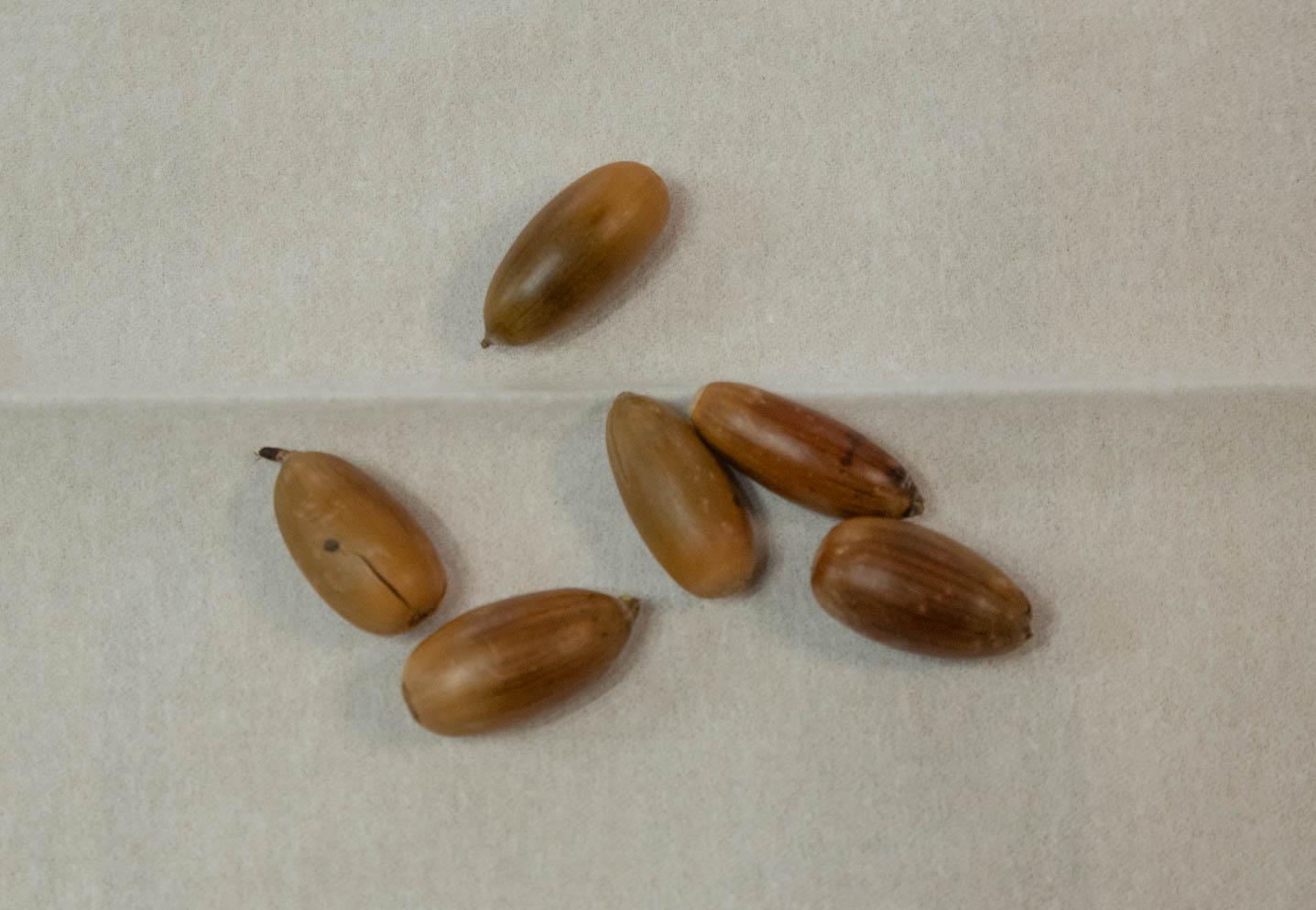

クマ出没→ドングリの不作は本当か?

夏に続きまたも自治会の草刈りに駆り出されたけど、ドングリ(おそらくマテバシイ)を多数発見。他にも栗のイガも多数。ドングリが不作だからクマが人里に出てきているって本当なんでしょうか。少なくとも丹沢山系(私の住んでいる所は丹沢山系の北端、標高280mくらい)はそれは違うようです。もしドングリの不作が原因なら、この冬眠の直前の時期にクマの出没情報がもっとも多くなる筈ですが、神奈川県によるツキノワグマの目撃情報を見る限り、11月くらいに目撃情報が増えているということはなく、むしろ5月から夏にかけての方が多いです。また、クマ対策スプレーを販売している東京銃砲店のブログでも、「ドングリやブナ等の豊作凶作はあまり関係がなくなっております。」と述べられています。

夏に続きまたも自治会の草刈りに駆り出されたけど、ドングリ(おそらくマテバシイ)を多数発見。他にも栗のイガも多数。ドングリが不作だからクマが人里に出てきているって本当なんでしょうか。少なくとも丹沢山系(私の住んでいる所は丹沢山系の北端、標高280mくらい)はそれは違うようです。もしドングリの不作が原因なら、この冬眠の直前の時期にクマの出没情報がもっとも多くなる筈ですが、神奈川県によるツキノワグマの目撃情報を見る限り、11月くらいに目撃情報が増えているということはなく、むしろ5月から夏にかけての方が多いです。また、クマ対策スプレーを販売している東京銃砲店のブログでも、「ドングリやブナ等の豊作凶作はあまり関係がなくなっております。」と述べられています。

そもそも私の住んでいる相模原市の緑区は昔からツキノワグマは出没しているのですが、昨今のヒステリックともいえる報道にはちょっとうんざりしています。きちんとした科学的な調査・議論をした上で対策を考えるべきで、短絡的にクマを捕殺せよ、という議論にはまったく賛成出来ません。大体クマが人間の領域を侵しているというより人間がクマの領域を荒らしているのですから。

コタツ使用開始

シロアリ駆除商法

本日在宅勤務で自宅にいたらシロアリ駆除業者がやって来ました。まあこんなのに引っ掛かる人はあまりいないと思いますが、念のためChatGPT5にも確認したのでシェアします:

私

本日在宅勤務で家にいたら、シロアリ駆除業者が来ました。

(1)この辺でシロアリが出たのでついでに来た。

(2)農協と提携している。

(3)一年以上シロアリの検査していないならやるべき。

(4)検査は無料でOK。

ということでした。一応もらったチラシの会社は業界大手でした。しかし私は上記の(1)~(4)は(2)は知りませんがほとんど嘘だと思います。 私の自宅は標高300m近い山の中で、冬は-8℃ぐらいにまで下がります。 また人家の密集密度は非常に低いです。 おそらく検査して、シロアリがいないのに「いました、駆除が必要です」と言ってお金を取ろうとしているだけかと思いますがいかがでしょうか?私は以前八王子に2DK 6部屋のアパートを経営していましたし、宅建も持っています。

ChatGPT5

おっしゃる通り、その業者の言動には典型的な「訪問販売型のシロアリ点検商法」の特徴が多く見られます。非常に的確なご判断だと思います。順に整理します。

—

### ■(1)「この辺でシロアリが出たのでついでに来た」

これは最もよく使われる**心理誘導の定型句**です。

実際には「この辺で出た」という情報は根拠がないことが多く、具体的な住所・地番を示さずに「近くで施工中です」「この地域で流行ってます」と曖昧に言うのが常套手段です。

特に標高300m・冬に-8℃になるような寒冷地では、**ヤマトシロアリの活動期間は年に数ヶ月程度**で、地中も凍結しますから活動自体がほぼ止まります。

シロアリが常時活発にいるような環境ではありません。

—

### ■(2)「農協と提携している」

これは**信頼を装うための“権威付けトーク”**です。

JA(農協)と本当に提携している場合、必ずJAの名前入りの契約書・パンフレット・JAの紹介番号などがセットで提示されます。

口頭だけで「農協と提携」と言うのは、単なる**虚偽または誤認誘導**の可能性が極めて高いです。

—

### ■(3)「1年以上検査していないならやるべき」

シロアリ点検の**一般的な推奨周期は5年**(防除薬剤の有効期間)です。

1年ごとの点検を求めるのは、業者側の営業目的によるものが多く、必要性はまずありません。

—

### ■(4)「検査は無料でOK」

この「無料点検」は**最も危険な入口**です。

点検後に「軽度の被害があります」「巣が見つかりました」と言い、

数十万円~100万円超の工事契約をその場で迫るケースが多発しています。

被害の有無を確認する手段は素人には分かりにくく、**虚偽報告をされても見抜けない**ためです。

特に在宅中の個人宅を狙って突然来るケースは、消費生活センターでも**典型的な悪質事例**として注意喚起されています。

—

### ■環境面から見たリスクの実際

標高300mで冬季に-8℃まで下がる環境では:

* 活動できるシロアリ種は**ヤマトシロアリのみ**。

* 活動期はおおむね**5~10月**で、寒冷期は地中に潜って休眠。

* 木造住宅でも、**通気・排水が適正なら被害はごく稀**。

したがって、今の季節(10月下旬)に「今出てます」と言うのも**科学的に不自然**です。

—

### ■今後の対応のアドバイス

1. **その業者には絶対に点検をさせない。**

無料でも室内・床下を見せると、写真を捏造されたり、

「この部分が危険です」と脅されるケースがあります。

2. **名刺・チラシを保管し、業者名を記録。**

大手企業の名前を使っていても、実際は**下請けの個人営業**であることが多いです。

3. **不安なら自治体かJA(本物)または建築士経由で点検を依頼。**

市町村によっては無料で「住宅相談」や「消費生活センター」があります。

—

### ■結論

> ご推察どおり、(1)(3)(4)は典型的な営業トーク、(2)は虚偽または誇張の可能性が高いです。

> お住まいの環境(寒冷・低密度地域)では、常時シロアリが発生する条件ではなく、

> 今回の訪問は高確率で「虚偽説明による契約誘導型営業」と見て差し支えありません。

—

ご希望があれば、チラシの会社名をもとに「その会社が消費者センターに苦情・行政指導歴があるか」を調べることも可能です。調べますか?

新聞用ポストの修理

ヒメクサキリのメス

9月18日に藤野駅周辺でヒメクサキリが大量に発生しているという記事をポストしましたが、今日はヒメクサキリのメスが家の中に入ってきました。おそらく外の気温がかなり下がって来たので、暖を求めて家の中に入って来たんでしょう。ティッシュに載せて外に出してやろうとしましたが、どこかに飛んでいってしまいました。

9月18日に藤野駅周辺でヒメクサキリが大量に発生しているという記事をポストしましたが、今日はヒメクサキリのメスが家の中に入ってきました。おそらく外の気温がかなり下がって来たので、暖を求めて家の中に入って来たんでしょう。ティッシュに載せて外に出してやろうとしましたが、どこかに飛んでいってしまいました。