これは以前ウッフィツィ美術館で撮影したマティアス・ストームの「受胎告知」ですが、私にはとても「受胎告知」に見えなくて、遣り手婆が若い女性をそっちの道に誘っているとしか見えなかったのですが(笑)、ChatGPT5に聞いてみたら、実はその感覚は正しく、ストームがわざと受胎告知の場面をロウソク1本の照明(キアロスクーロ)で当時の人が見ても売春宿での交渉を思わせるように描いているとのことでした。要はオランダでプロテスタントで聖母マリアの聖性が否定されて、神が受肉するということはこういうことだ、という解釈のようです。

カテゴリー: Art

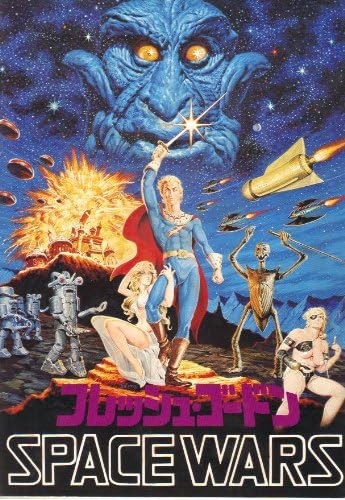

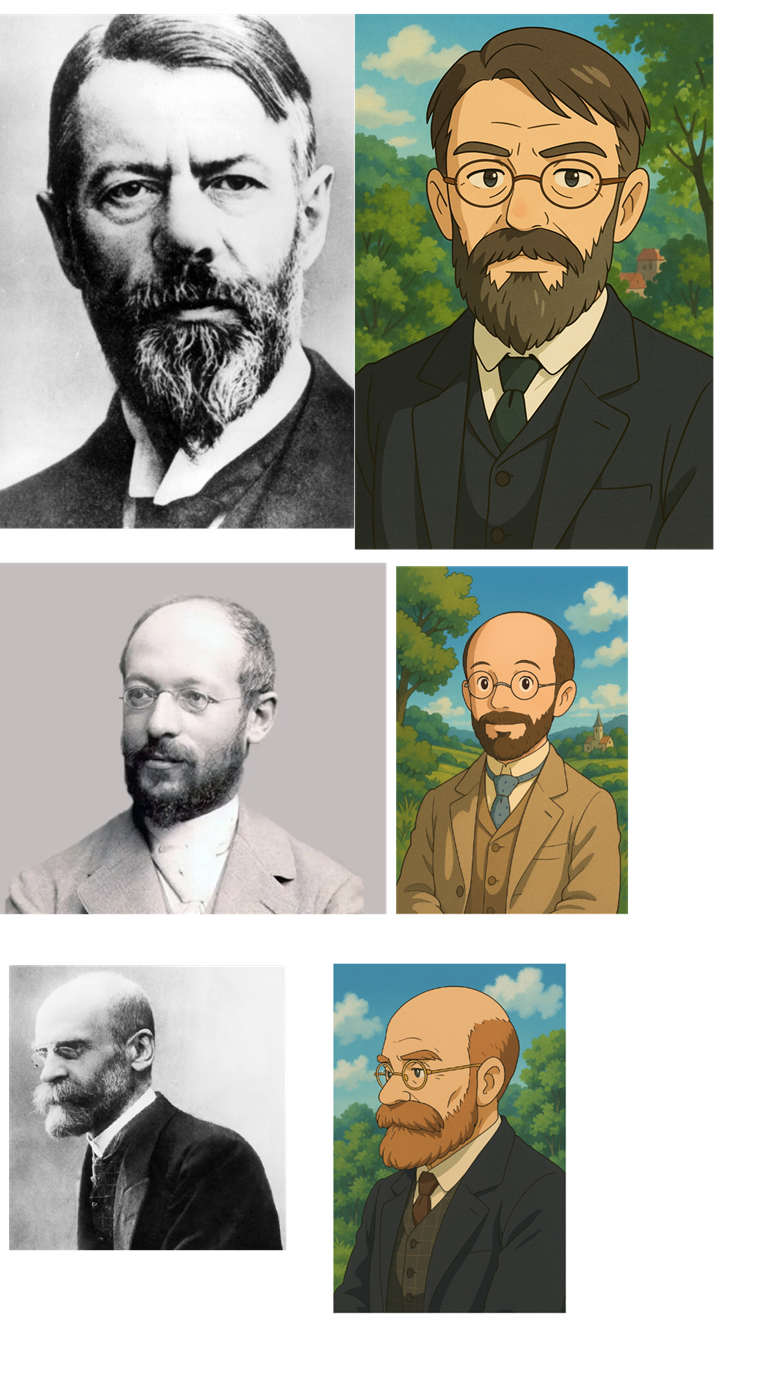

ChatGPTのジブリ風イラスト作成機能(6)

ChatGPTのジブリ風イラスト作成機能(5)

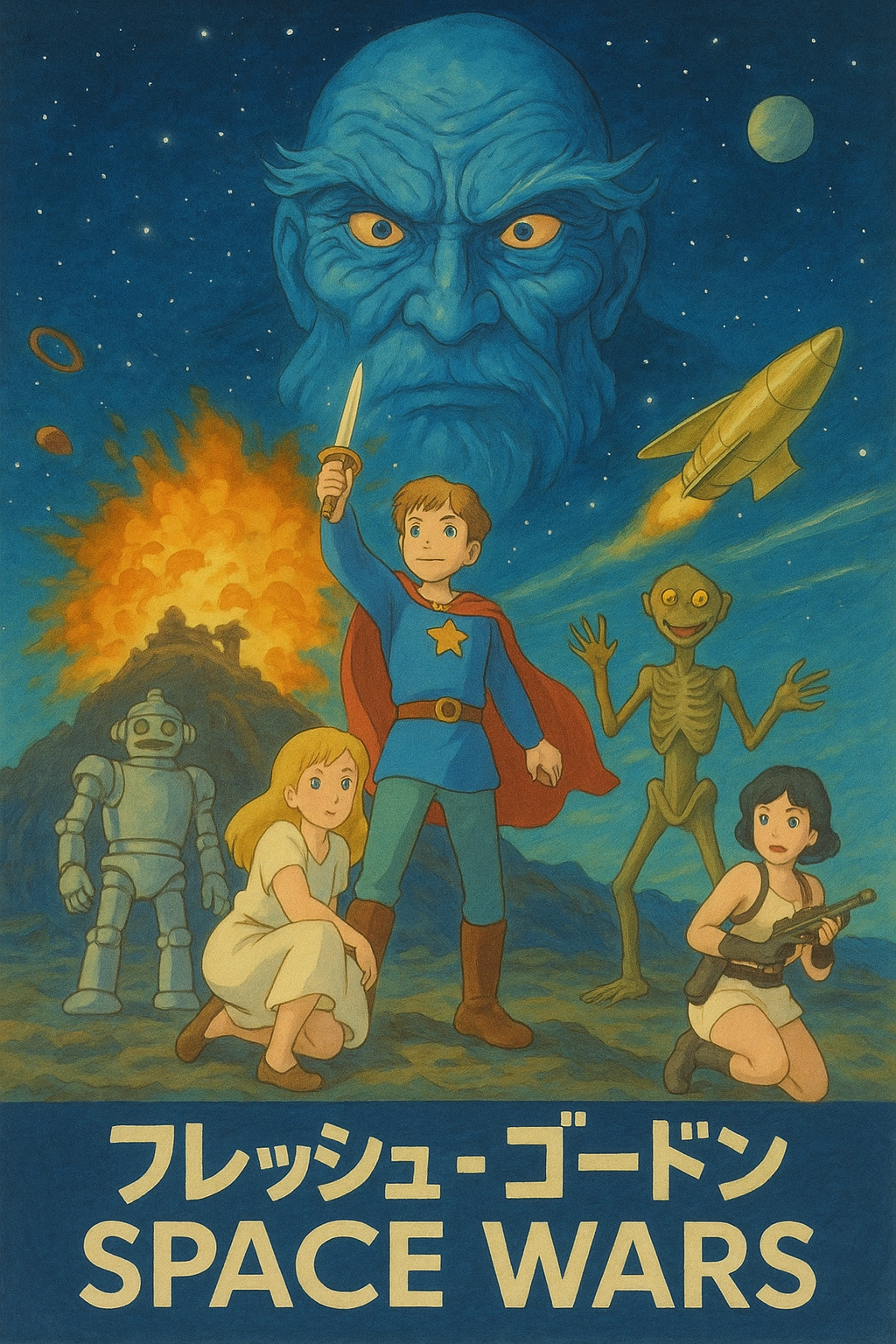

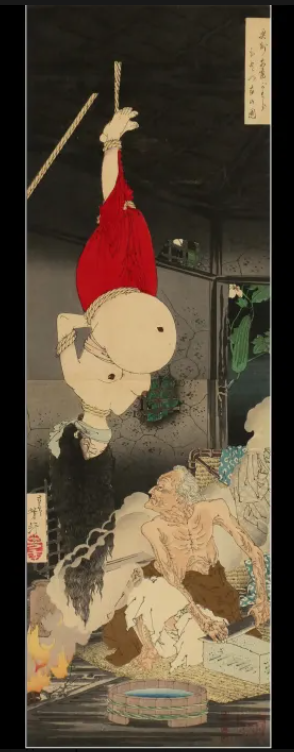

月岡芳年の有名な絵をジブリ風にしてみたら、裸にされた妊婦が何だか良く分からないハムみたいなのに、鬼婆は痩せた湯婆婆みたいに、また何だか良く分からないトマト煮みたいなものを作っている絵になりました。これトマとではなくて実は…!?

月岡芳年の有名な絵をジブリ風にしてみたら、裸にされた妊婦が何だか良く分からないハムみたいなのに、鬼婆は痩せた湯婆婆みたいに、また何だか良く分からないトマト煮みたいなものを作っている絵になりました。これトマとではなくて実は…!?

ChatGPTのジブリ風イラスト作成機能(4)

ChatGPTのジブリ風イラスト作成機能(3)

ChatGPTのジブリ風イラスト作成機能(2)

ChatGPTのジブリ風イラスト作成機能(1)

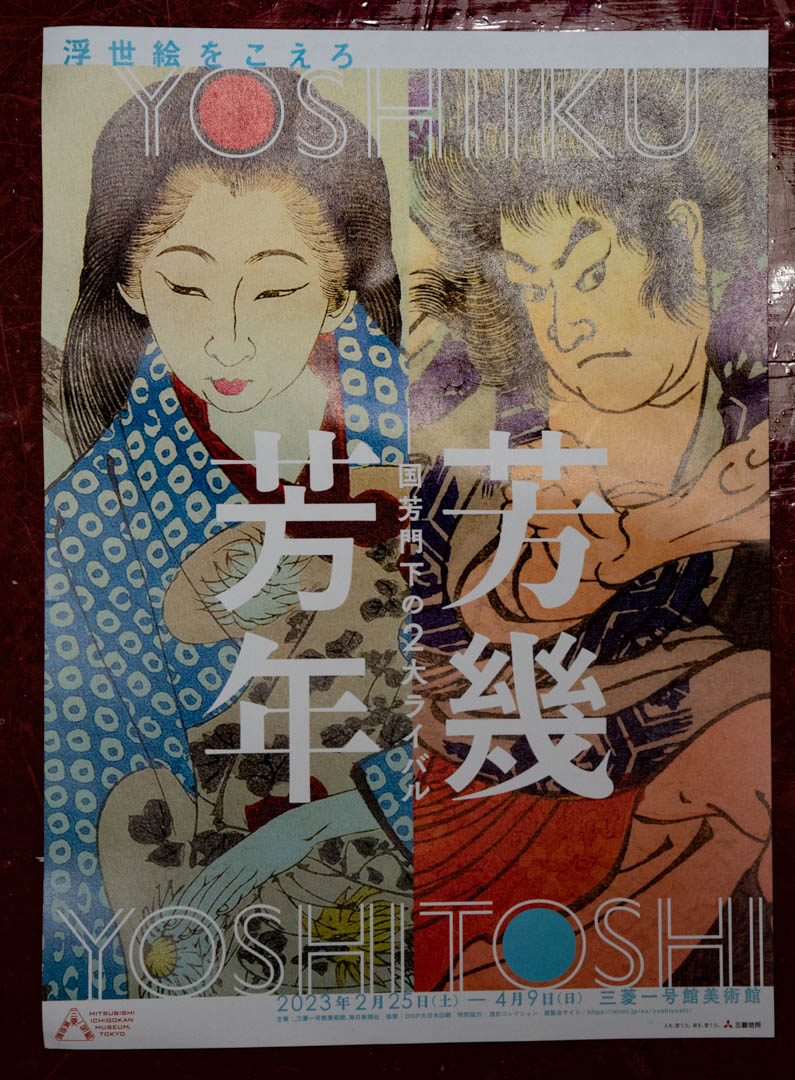

「芳幾・芳年」(落合芳幾・月岡芳年)展

三菱一号館美術館で行われていた「芳幾・芳年」(落合芳幾・月岡芳年)展を観てきました。この二人は展示会のサブタイトルにもあるように、歌川国芳門下の兄弟弟子(芳幾が上)です。しかし私は月岡芳年はもちろん知っていましたが、落合芳幾の方は意識してその作品を観たのは初めてです。展示会での説明では、国芳は芳幾のことを「器用だが覇気がない」、逆に芳年の方は「器用ではないが覇気がある」と評していたそうです。二人の画風は同門ですから当然似ていますし、二人による共作もありますが、明治の御代になると。差が付いて芳年は「最後の浮世絵師」と評価され、大勢の弟子も持ちますが、芳幾は新聞など色々なことに手を出した結果晩年は落ちぶれます。まあ典型的な器用貧乏でしょうか。

三菱一号館美術館で行われていた「芳幾・芳年」(落合芳幾・月岡芳年)展を観てきました。この二人は展示会のサブタイトルにもあるように、歌川国芳門下の兄弟弟子(芳幾が上)です。しかし私は月岡芳年はもちろん知っていましたが、落合芳幾の方は意識してその作品を観たのは初めてです。展示会での説明では、国芳は芳幾のことを「器用だが覇気がない」、逆に芳年の方は「器用ではないが覇気がある」と評していたそうです。二人の画風は同門ですから当然似ていますし、二人による共作もありますが、明治の御代になると。差が付いて芳年は「最後の浮世絵師」と評価され、大勢の弟子も持ちますが、芳幾は新聞など色々なことに手を出した結果晩年は落ちぶれます。まあ典型的な器用貧乏でしょうか。

展示会自体は国芳の作品もあり楽しめましたが、ただ一つ不満は芳年でもっとも有名な「奥州安達がはらひとつ家の図」が無かったことです。それだけでなく、全体に「ブラッディー芳年」という面は抑えた展示だったように思います。確かに芳年はブラッディーだけの人ではありませんが、やはりその面も観たかったと思います。

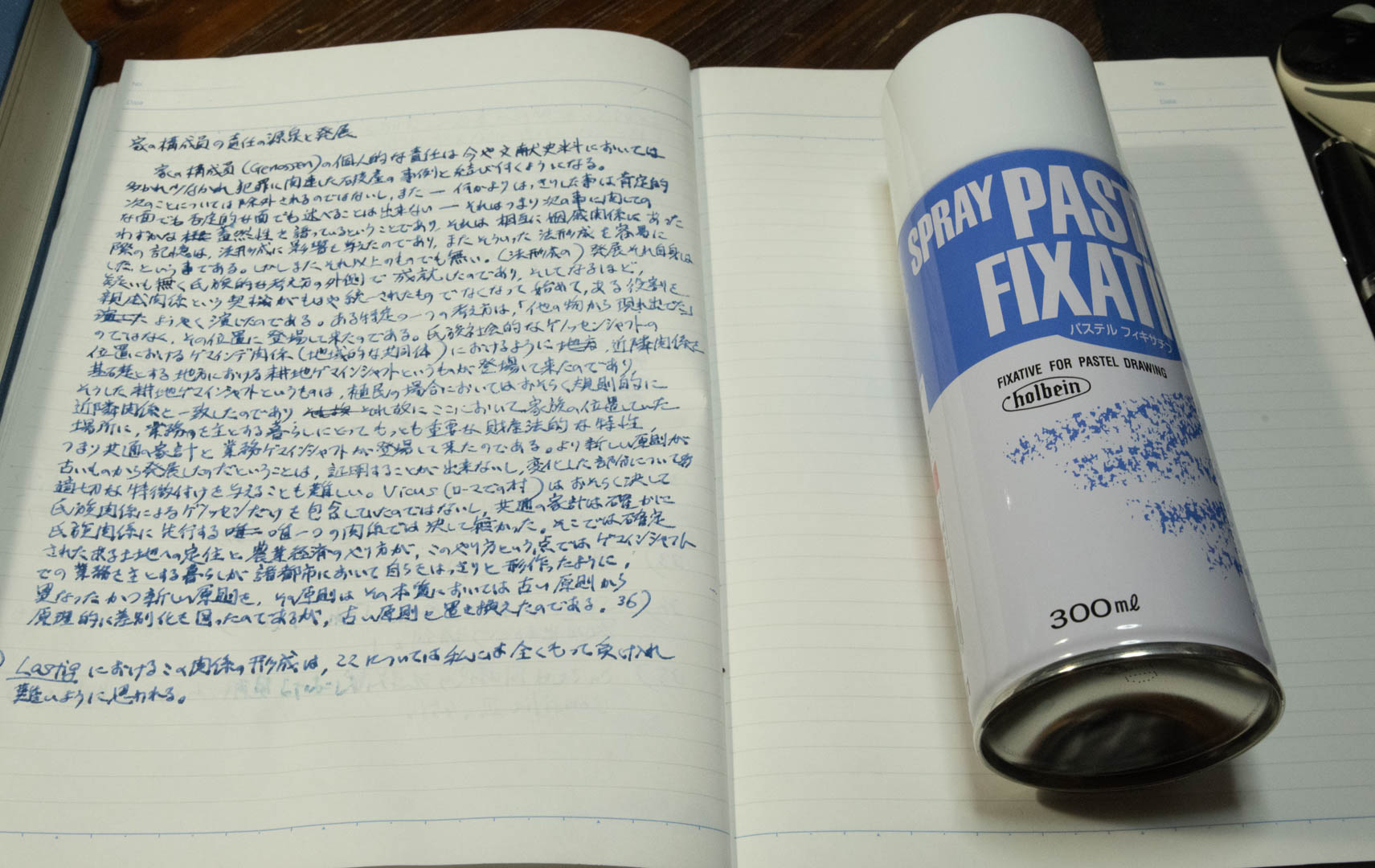

フィキサチフ(Fixative)

これは新しい消毒剤ではありません。(笑)これはフィキサチフ(Fixative)と言います。絵の道具で下に塗った絵の具が滲まないようにして重ね塗り出来るように樹脂の層を吹き付けて作る薬品です。万年筆の水性インクが水などでにじまないようにするのに使えないかと思って買ってみました。今テスト中ですが、効果はありますが、完全に水をはじくには何回か重ね塗りしないといけないようです。

これは新しい消毒剤ではありません。(笑)これはフィキサチフ(Fixative)と言います。絵の道具で下に塗った絵の具が滲まないようにして重ね塗り出来るように樹脂の層を吹き付けて作る薬品です。万年筆の水性インクが水などでにじまないようにするのに使えないかと思って買ってみました。今テスト中ですが、効果はありますが、完全に水をはじくには何回か重ね塗りしないといけないようです。

何でこんなマニアックなものを知っているかと言うと、藤子不二雄Aの「まんが道」で出てきたからです。藤子不二雄の二人がカラーの扉絵を描くことになり、ベースの線画は出来て、それに絵の具で色を塗ろうとしたらインクがにじんで困っていたら、当時アニメーターをやっていた同じトキワ荘の住人の鈴木伸一が、「いいものがある」って取り出しのがこのフィキサチフでした。実はフィキサチフには何種類かあって、最初に買ったのは木炭コンテ用でした。買い直したのがパステル画用です。品名も最初のはフキサチーフになっていました。

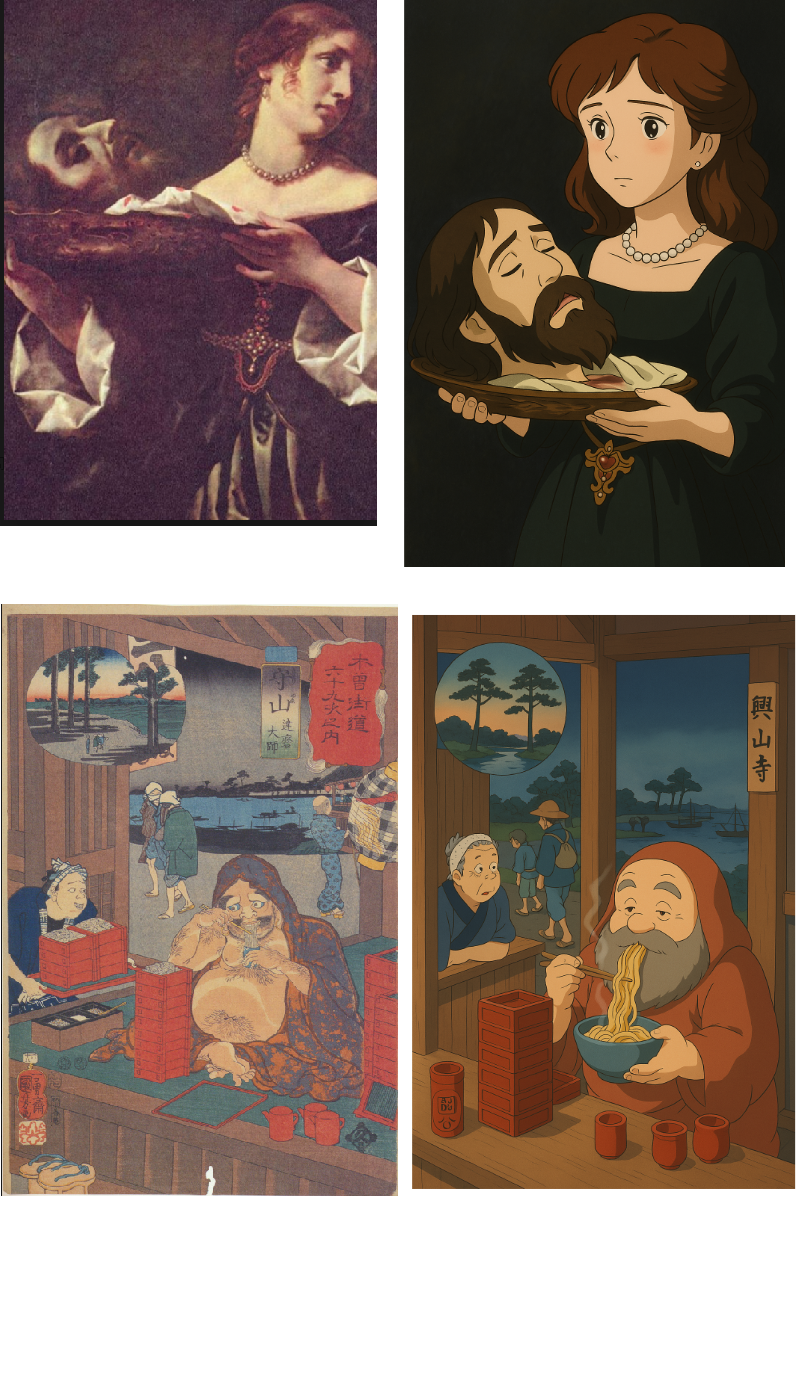

歌川国芳の「木曽海道六十九次之内 六十八 守山(達磨)」

歌川国芳はいわゆる「奇想の系譜」の画家の中でも特に好きな浮世絵画家ですが、その中でもこれは最高!達磨さんが普通のザルソバをまるで椀子そばのように次から次に平らげています。そりゃあ面壁九年で9年間も岩の前で座っていたんですから、さぞかしお腹がすかれていたんでしょうが、それにしても…蕎麦屋の店員の「まだ召し上がるんですかい」とでも言いそうな顔がほとんど漫画です。しかし、このシリーズ、同門の歌川広重の街道シリーズに対抗したのかもしれませんが(二人は同じ年の生まれです)、完全に国芳風になっている所が面目躍如です。

歌川国芳はいわゆる「奇想の系譜」の画家の中でも特に好きな浮世絵画家ですが、その中でもこれは最高!達磨さんが普通のザルソバをまるで椀子そばのように次から次に平らげています。そりゃあ面壁九年で9年間も岩の前で座っていたんですから、さぞかしお腹がすかれていたんでしょうが、それにしても…蕎麦屋の店員の「まだ召し上がるんですかい」とでも言いそうな顔がほとんど漫画です。しかし、このシリーズ、同門の歌川広重の街道シリーズに対抗したのかもしれませんが(二人は同じ年の生まれです)、完全に国芳風になっている所が面目躍如です。

Webで調べたら、この絵、「守山」で「盛り(そば)が山のようになっている」というシャレみたいです。