もう少しすると柿の季節になるので、柿の皮むき専用に使っている土佐包丁のサビを落として研ぎ直しました。75mm長ですが、この長さが柿剥きには最適です。皮の固い柿も楽々です。ご覧のようにかなり何回も研いだので元の6割くらいの幅になっています。材料が昔ながらのものなので、非常に研ぎやすくてすぐ刃が付きます。

もう少しすると柿の季節になるので、柿の皮むき専用に使っている土佐包丁のサビを落として研ぎ直しました。75mm長ですが、この長さが柿剥きには最適です。皮の固い柿も楽々です。ご覧のようにかなり何回も研いだので元の6割くらいの幅になっています。材料が昔ながらのものなので、非常に研ぎやすくてすぐ刃が付きます。

カテゴリー: Kitchen Knives and sharpening stones

砥石の面直しについての間違った情報

また包丁研ぎ

お盆休みを使ってまた包丁研ぎ。下の包丁はずっと研ぎの練習+果物剥きに使っているHenkel Fit 150。上が同じHenkel Fitの180の新品。三徳包丁をここまで研いだ人はなかなかいないと思います。先端部がつぶれているのは最初の頃の研ぎ方が上手くなくてこうなってしまったもの。今はやり方を改良しているのでこうはなりません。それで新品と比べて分かったんだけど、欧州の包丁って直線ではなく円状の刃なんですね。砥石で研いでこの曲線を維持するのは非常に大変です。これはロッキング切りと言って欧州ではロッキングチェアーを揺するような感じでものを切るから、こういう形状になっているみたいですね。日本的な感覚からいくとそれは切っているんじゃなくて押しつぶしているような感じで、キャベツの千切りとかを手っ取り早く作るにはいいかもしれませんが、私はやりませんね。

久し振りに包丁研ぎ

包丁研ぎ

久し振りに包丁研ぎ

Wikipediaの「革砥」の記事をこちらに移動します。

Wikipediaの「革砥」の記事は、現状(2019年8月23日時点)のものはほぼすべて私が編集したものです。

ところが最近、通称「Wikipedia自警団」みたいな人がやってきて、「個人のWebサイトは出典としては無効」とか、「Webサイトを出典とするなら閲覧日を入れろ」、とか細々とした重箱の隅をつつくようなことを言ってきて、議論しましたが、馬鹿馬鹿しくなったので、Wikipediaの方は更新をストップしてこちらに移し、今後は適宜このブログで紹介していきます。なお、写真も元々最初からあった一枚以外はすべて私が用意したものです。

なおまったくそのままではなくWikipediaでは制約上書けなかったことも追加で記載します。

革砥

革砥(かわと、英: strop)とは、剃刀やナイフなどの刃物の研磨やその仕上げに使われる、表面を滑らかにした細長い帯状の革あるいは革を細長い長方形の板に貼り付けたものです。英語での”strop”は革を使ったものに限定されず、布砥やペーストを塗って刃物の研磨に使うバルサ材なども包括しています。(OEDの”strop”の項目を参照)

歴史

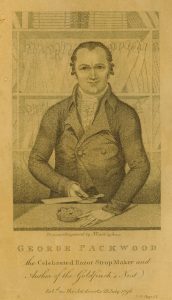

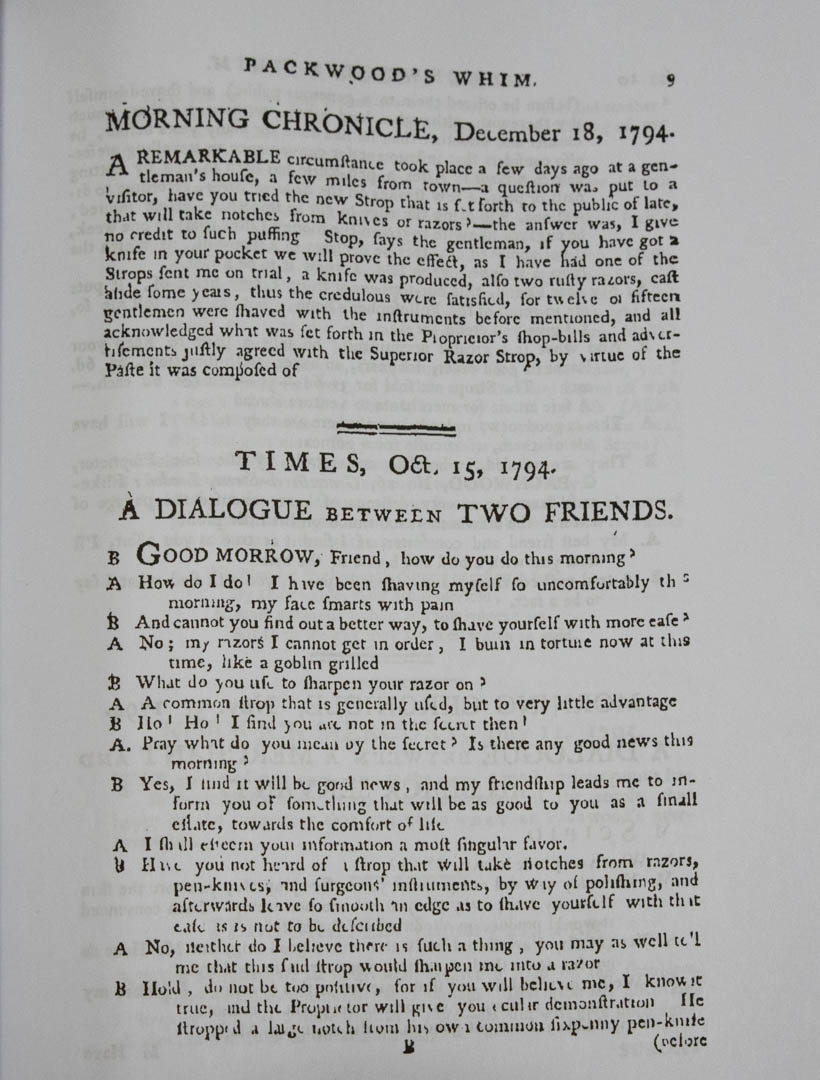

元々イギリスにおいて剃刀を研磨する道具として、ジョージ・パックウッド(George Packwood)が1794年に研磨用のペーストと一緒に発表したものが広く使われるようになったものとしては最初です。(OEDの用例には”strop”のもっと古いものもありますが、パックウッドは新聞広告等を大々的に行って、その革砥+ペーストを大量に売り、ビジネス的に大成功しています。イギリスにおいて日常品の広告を大々的に行った最初の人として知られています。何とコマーシャルソングまで作っていました。)大英博物館に残されているパックウッドの肖像画(写真1)を見ると、それは皮革を板状のものに張り付けたもので、研磨用のぺーストも確認できます。(元々革砥というものはペーストを併用するのから始まっていることに注意。その当時のペーストがどういうものだったかは不明ですが、砥石を砕いて粉にして油と混ぜたりしたのではないかと想像します。現在砥石に使われる人工の研磨剤であるカーボランダムやアルミナはこの時点ではまだ発明されていません。)いわゆるストレートレザー(西洋剃刀)が最初に大量に生産されたのは、18世紀の英国のシェフィールド(Sheffield)社(正確に言えばシェフィールド地方の複数の業者、ドイツのゾーリンゲンや日本の堺や三条に似たイメージ)によってですが、パックウッドはそのシェフィールド社と協力して(今日でもシェフィールドが製造し、パックウッドブランドで販売されたヴィンテージのストレートレザーが、eBay等のオークションで多数入手可能です)ストレートレザーの普及に大きく貢献しました。

種類と用途、材料

現在使用されている革砥は、パックウッドが考案したような木材等に革を張り付けたものと、革だけを使い一方の端に固定用の金具を付けて、どこかに引っ掛けて引っ張ってテンションをかけながら使用するものの2種類のものが主です。この内、固定用の金具が付いているものは、形状としてベルトに良く似ていて、元は革のベルトを革砥として使っていたのが始まりではないかと思います。このタイプは理髪店用であり、どこかに金具を引っかけてぶら下げておくことで、場所を取ることなく手元に置くことが出来ます。なお、このタイプの革砥に多く布砥(帆布、デニム、リネンなど)が付属しているのは、理髪店で剃刀を使った後、まず布砥で石鹸の泡や水分を落とし、それから革砥にかけたのではないかと思います。(なお革砥として良く使われるコードバンは、水分にも石鹸の泡にも弱く、濡れた状態で使用すると革自体を痛めます。)

現在では革砥は剃刀用の使用よりもむしろナイフの研磨に使用する例が多く見受けられます。ブッシュクラフトという北欧発祥の野外でのサバイバル術みたいなものがブームになっており、その中でナイフは基本的な道具として非常に重視されるからです。

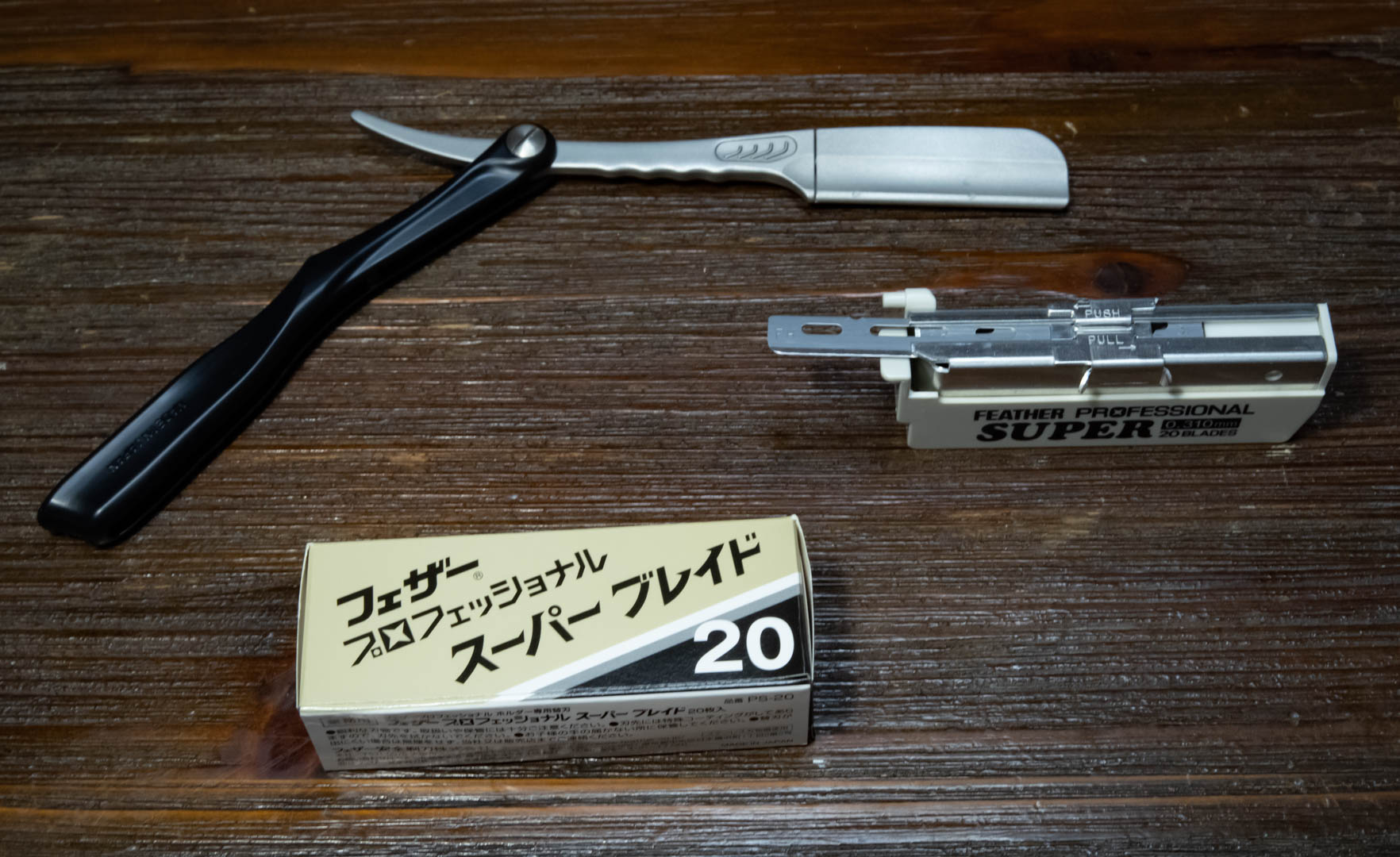

日本の理髪店では1970年代まではストレートレザーが使われていました。子供時代に理髪店で革砥を使っているのを目撃された方は、私と同じ1960年代初めの生まれであれば多くいらっしゃると思います。しかし現在では大半の理髪店が研ぎの手間を減らすのと衛生上の問題でストレートレザーを使わなくなり、同時に革砥も使わなくなりました。特にエイズ(AIDS・後天性免疫不全症候群)が血液を通じて感染するということで、剃刀の使い回しが問題視されるようになりました。現行の理容師法の施行規則では、血液が付着する可能性が高いかみそりについては、次の3つの方法のどれかで消毒を行わなければならないよう定められています。 イ 沸騰後二分間以上煮沸する方法 ロ エタノール水溶液(エタノールが七十六・九パーセント以上八十一・四パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法 ハ 次亜塩素酸ナトリウムが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法。これら衛生上の理由と研ぎの手間の問題で、現在の理髪店は大半が替刃式で使い捨ての剃刀(shavette、元々DOVOの商標みたいです)に移行しており、革砥の使用はほとんど見られなくなっています。(写真3が替刃式のレザーの例です。)

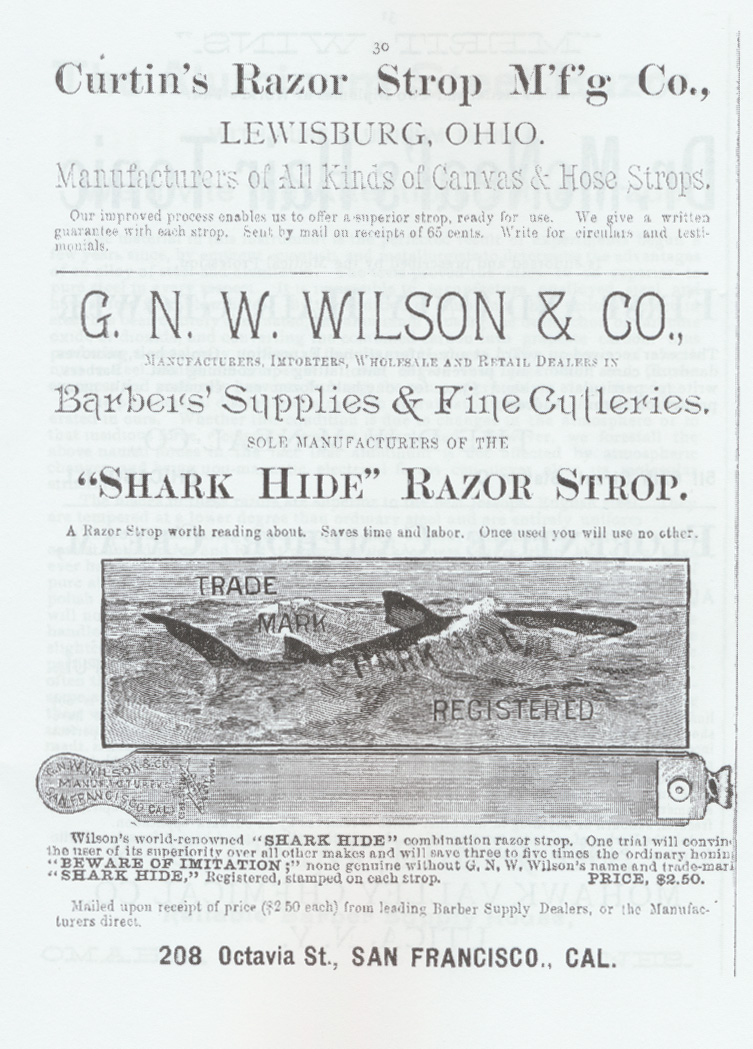

現在販売されている革砥の革については、高級品としてはコードバン(農耕馬の尻の革)、ブライドルレザー(馬具に使われるロウでなめした牛革)、ラティーゴ(油でなめした牛革)、その他、カンガルー革、普通の牛革、水牛の革、人工皮革(各種あり)などが使われています。未入手ですが、高級革であるロシアンレザーの革砥も存在するようです。また、昔は鮫皮の革砥も存在しました。なお、現在の日本でコードバンの革砥を作っているのは、叶山革砥製作所の一社だけであり、海外でも数社ぐらいしか見かけません。コードバンの元になる農耕馬自体が激減していて良質な材料の確保が難しくなっているのと、理髪店向けの革砥の需要が激減したからです。

写真4は様々な種類の材料による金具固定型革砥の例です。上からコードバン、ブライドルレザー、ラティーゴ、赤カンガルー革、牛革、水牛革、人工皮革(2種)です。

(叶山革砥製作所のコードバン革砥には取っ手が付いていませんが、海外製は大体棒状の握りか金属の輪かどちらかが付いています。)

効果

革砥を使った刃物の研磨には、パックウッドが最初に考案したように、研磨剤を革砥の上に付けて研磨するラッピング(lapping、ラップ仕上げ)と、革砥だけを使用するストロッピング(stropping)の2つの方法があります。前者の場合、様々な研磨力を持つ研磨剤が市販されており(ペースト状のもの、または固形のもの(青棒、白棒、赤棒という名称で、油脂材料に酸化クロム(III)やアルミナ、人造ダイヤモンドなどの研磨成分を練りこんで棒状に加工したもの))、砥石で研ぐ場合と同様の研磨を行うことが可能です。(写真6はペーストを使用した剃刀のラッピング)

後者の場合、革の硬度は旧モース硬度で1の滑石よりも低く、旧モース硬度で5から7程度の刃物の本体を削って薄くする効果はまったく期待出来ません。(写真5を参照。モース硬度1の滑石で、コードバンの表面に簡単に傷が付いています。)

その場合の革砥のストロッピングの効果としては、

・剃刀他の刃物を砥石で研磨した際に残留する微細なカエリやバリを除去し髭剃り等の際の安全性を高める。

・剃刀等の側面に出来たささくれ状の剥がれ等を滑らかにする。

・剃刀等の側面に付着した上皮や皮脂、または微細な刃こぼれによる金属粉、その他の微小な異物などを除去する。

・硬い髭を剃った結果として、刃の先端部のごく薄い箇所に微細な曲がりが左右に生じ、刃のアラインメント(真っ直ぐさ)が崩れたのをある程度元に戻す。

などが期待出来る効果になります。

なお、安全剃刀メーカーでも同様の目的でその生産工程で革砥を使用しています。

また、革砥で研ぐ前と後の剃刀の刃の表面の変化を2万倍の電子顕微鏡で観察したサイト(英語)があり、革砥の効果を確認することが出来ます。このサイトの写真を見れば、「剃刀が切れなくなっても革砥で数回処理すればすぐに切れ味が戻る」といった主張がまったく根拠のない嘘であることがはっきり分かります。(なお、前述の「Wikipedia自警団」の人は、この素晴らしい英語サイトも「個人サイトなので信頼性が疑問」としています。ちなみに英語・ドイツ語のWikipediaではこのページがきちんとリンクとして紹介されています。大体、個人が電子顕微鏡を簡単に使えるのかどうか、そういう常識も自警団の人にはないようです。)

使用方法

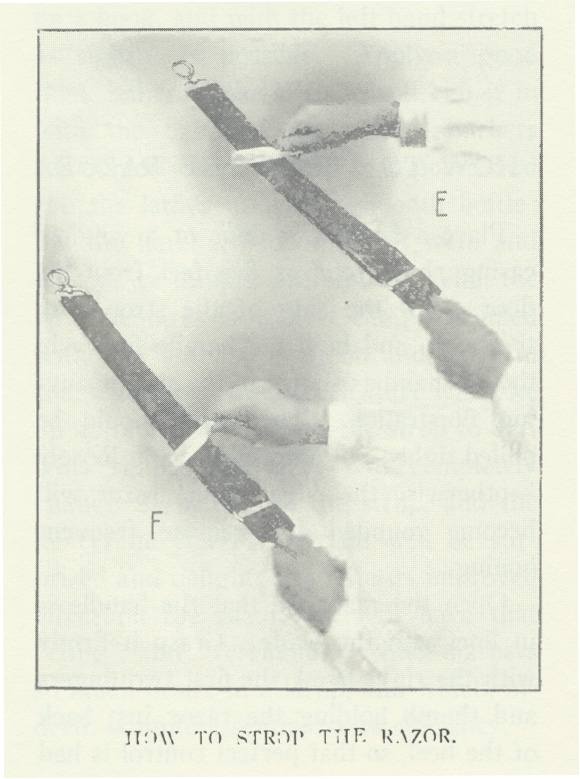

革砥の使用方法としては、剃刀の例では、刃の側面を革砥に密着させ、刃の峰方向に押していく形で使用し、端まで達したら刃を反転させて反対側を磨きます。(峰側ではなく刃側に押した場合は、剃刀と革砥の双方を痛めるので絶対にやってはいけません。)力を強く入れる必要はなく、また回数も研磨剤を使わない革砥だけの使用の場合は片道20回程度で十分効果が得られます。一部の市販の革砥では横幅が剃刀の刃渡りよりも短いものがありますが、その場合は刃を斜めに動かすことによって刃渡り全体を磨く(X研ぎ)ようにします。なお、ミクロトーム用の剃刀など、精密な研ぎが必要な場合は、ベルト式の革砥では平面性を確保するのが困難ですので、木に革を貼ったタイプを用いるようです。ベルト式革砥はあくまでも理髪店の便宜を優先していると思われます。(写真7は1905年にアメリカで出版された作者不明のシェービングの教科書に出てくるストロッピングの説明の絵です。)

革砥と研磨ペーストによるストレートレザーのラッピング

ストレートレザーを使い出したてほぼ半年が経過し、切れ味が低下してきた剃刀や、また新品だけどシェーブ・レディになっていないのがあって、天然砥石(戸前)で研いではみるのだけど、どうも切れ味が今一つです。それで砥石を使うのではなく、革砥に研磨ペーストを付けて磨くラッピングをやってみました。これが正解でした。ペーストはブッシュクラフトの6000番と12000番を使いました。それぞれで片側30回くらい研磨したら、キレッキレになりました。元々ジョージ・パックウッドが考案した剃刀の研ぎ方がまさにこれなんで、砥石を使うよりむしろスタンダードな研ぎ方です。また砥石と違ってコツのようなものはほとんどなく、ただ刃を密着させて刃の峰側に動かすだけです。天然砥石での剃刀の研ぎ方は、まだまだ研究する必要がありそうでです。

ストレートレザーを使い出したてほぼ半年が経過し、切れ味が低下してきた剃刀や、また新品だけどシェーブ・レディになっていないのがあって、天然砥石(戸前)で研いではみるのだけど、どうも切れ味が今一つです。それで砥石を使うのではなく、革砥に研磨ペーストを付けて磨くラッピングをやってみました。これが正解でした。ペーストはブッシュクラフトの6000番と12000番を使いました。それぞれで片側30回くらい研磨したら、キレッキレになりました。元々ジョージ・パックウッドが考案した剃刀の研ぎ方がまさにこれなんで、砥石を使うよりむしろスタンダードな研ぎ方です。また砥石と違ってコツのようなものはほとんどなく、ただ刃を密着させて刃の峰側に動かすだけです。天然砥石での剃刀の研ぎ方は、まだまだ研究する必要がありそうでです。

カンガルー革の革砥、ようやく到着

アメリカから送ってきて、日本で通関するのに1ヵ月近くかかったカンガルー革の革砥、ようやく到着。ちなみにこの製品は「赤カンガルー」(学名:Macropus Rufus)の革です。輸出する時には、この学名をインボイスに書かないと、私のようにワシントン条約にひっかかるかどうかの確認で止まってしまうことになります。製造業者によると、業者はちゃんとインボイスに記載したらしいのですが、発送を受け持ったeBayがその情報を落としてしまい、なおかつFedexからの問い合わせに対しても回答無しでした。もし、私と同じようにeBayその他でカンガルー革の製品を買われる方はお気をつけください。

アメリカから送ってきて、日本で通関するのに1ヵ月近くかかったカンガルー革の革砥、ようやく到着。ちなみにこの製品は「赤カンガルー」(学名:Macropus Rufus)の革です。輸出する時には、この学名をインボイスに書かないと、私のようにワシントン条約にひっかかるかどうかの確認で止まってしまうことになります。製造業者によると、業者はちゃんとインボイスに記載したらしいのですが、発送を受け持ったeBayがその情報を落としてしまい、なおかつFedexからの問い合わせに対しても回答無しでした。もし、私と同じようにeBayその他でカンガルー革の製品を買われる方はお気をつけください。

届いた時に、固定用金具に近い方に数ヶ所黒い油しみのようなものがありました。アルコールティッシュで拭いたけど取れませんでした。この辺り、日本と違って適当です。

革砥としてはこれまで買った(人工皮革ではない)革砥の中で一番薄く、それでいて引っ張っても切れたりせず十分な強度があります。なるほど、サッカーシューズなどに使われるというのは良く分かります。表面は何らかの加工はしてあって、スムースさは十分ですが、コードバンに比べると若干ですが細かい皺みたいなものがある感じです。コードバンを角砥石の#10000としたら、# 7000くらいの感じでしょうか。ただ、革砥として剃刀を滑らせて特に問題となるような粗さでは決してありませんし、フルハローの剃刀でストロッピングした場合には、吸い付くような感じもあります。傷がつきやすい、という情報もありますが、どのみち間違えて剃刀の刃を革砥に立ててしまったらどんな革でも傷が付きますのでそれは大きな欠点ではないように思います。

総じて、牛革の普通の革砥より若干高級感があるかな、という感じです。まあ供給量も少なくて価格も9,155円(送料含まず)でかなり高いので、よっぽど興味があるとかでない限りはわざわざカンガルー革にこだわる理由はないように思います。なお、キャンバス地の布砥付き。

カンガルー革の革砥、近日中に入手予定

ebayで5月14日にカンガルー革の革砥を注文。これが5月24日頃日本について、Fedexから電話があり、「これがワシントン条約で規制されているものかどうか」という質問がありました。そんなの分からないから発送主に聞け、と回答したら結局昨日まで何の音沙汰もなし。昨日電話したら、送り主に問い合わせているけど回答が来ないのでそのまま待っているとのこと。すぐにebayのシステムで売主に問い合わせ、その業者がカンガルー革を買った時のインボイス(正式な学名入り)を入手。すぐにそれをFedexに転送して、通関はOKになりました。その売主によると、発送はeBayがやっており、良くこのようなトラブルがあるそうです。FedexもFedexで2週間以上回答が無ければこちらに連絡すべきだと思うんですけど。

ebayで5月14日にカンガルー革の革砥を注文。これが5月24日頃日本について、Fedexから電話があり、「これがワシントン条約で規制されているものかどうか」という質問がありました。そんなの分からないから発送主に聞け、と回答したら結局昨日まで何の音沙汰もなし。昨日電話したら、送り主に問い合わせているけど回答が来ないのでそのまま待っているとのこと。すぐにebayのシステムで売主に問い合わせ、その業者がカンガルー革を買った時のインボイス(正式な学名入り)を入手。すぐにそれをFedexに転送して、通関はOKになりました。その売主によると、発送はeBayがやっており、良くこのようなトラブルがあるそうです。FedexもFedexで2週間以上回答が無ければこちらに連絡すべきだと思うんですけど。

ちなみにカンガルー革は日本ではあまり知られていませんが、軽くて丈夫な高級な革で、サッカーシューズなどに多く使われています。ちなみに使われているカンガルーは赤カンガルーでもっともポピュラーな種類で、絶滅危惧どころかオーストラリアでは増えすぎて、食用にしたりすることが推奨されています。