徳島には1996年から2005年まで9年間住みましたが、

徳島には1996年から2005年まで9年間住みましたが、

(1)鳴門の鳥居龍蔵記念館

(2)眉山の上にあったモラエス記念館

(3)眉山山麓の蜂須賀家の儒教式墓地(万年山墓所)

の3つとも行ったことがある人って地元の人でも少ないのではないでしょうか。そもそも(2)はもう無くなっているみたいです。(1)は鳴門の妙見山公園の近く。鳥居龍蔵は戦前の人類学者・考古学者・民俗学者で東アジア各地を発掘調査した実学の人。(3)は通常のロープウェイの方とは全く逆の方向に歩く登山道があり、それ沿いにあります。江戸時代が一番儒教が盛んだったので、徳島以外にも岡山などに儒教式の墓地があります。

カテゴリー: Culture

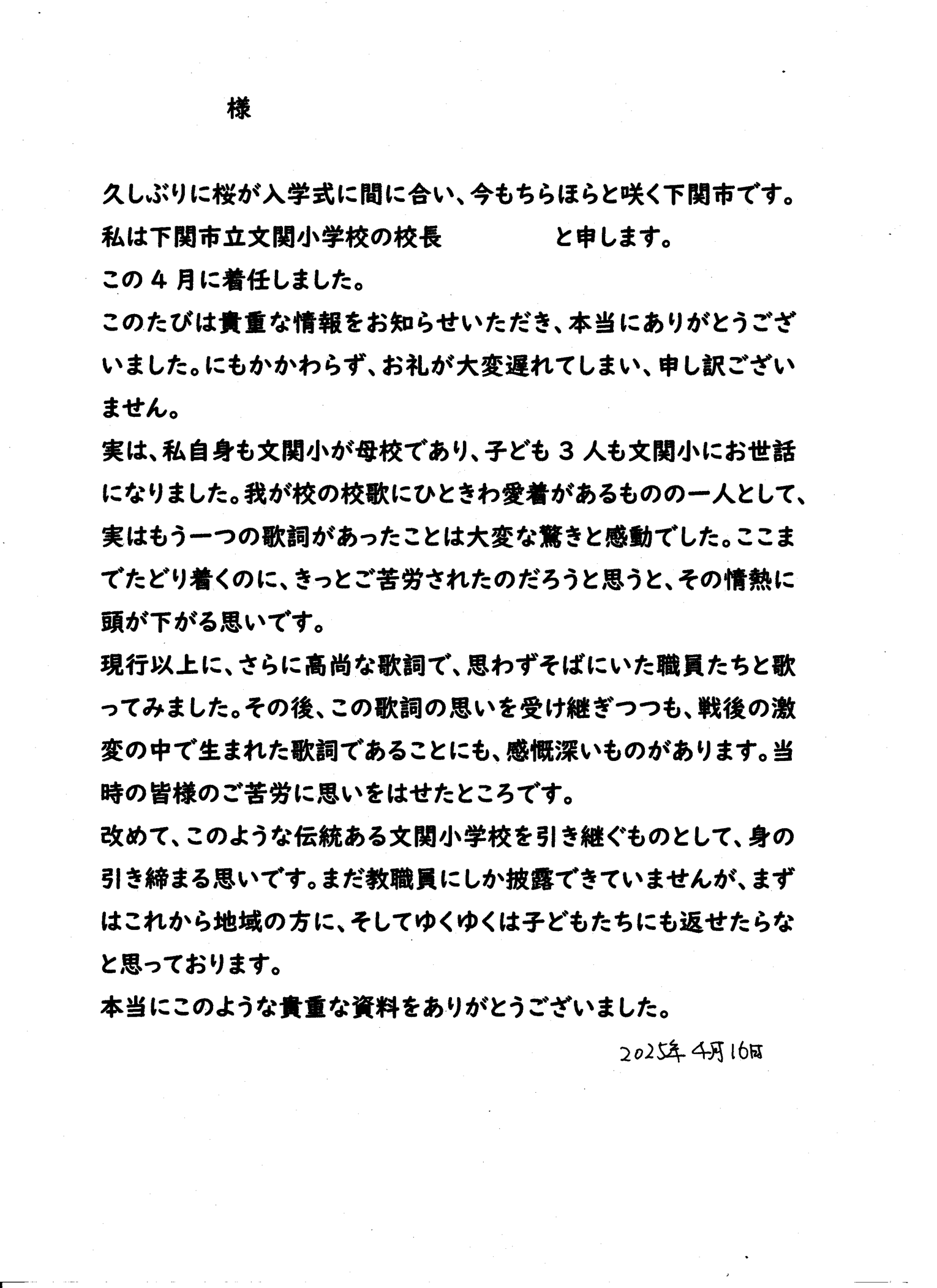

文関小学校より返信(校歌の戦前の歌詞の件)

3月31日の記事で文関小学校の校歌の戦前の歌詞が分かった件について書きましたが、その後判明した歌詞を母校に連絡しました。そうしたら本日(21日)、返信をいただきました。先方もご存じなかったとのことで、まずはお知らせした甲斐があって良かったです。

3月31日の記事で文関小学校の校歌の戦前の歌詞が分かった件について書きましたが、その後判明した歌詞を母校に連絡しました。そうしたら本日(21日)、返信をいただきました。先方もご存じなかったとのことで、まずはお知らせした甲斐があって良かったです。

脱Wikipedia

生成AIと現在のWikipediaのどうしようもない状況について話していて、「いっそ生成AIで新しいオンライン百科事典を作ったら?」というアイデアを出したら、どうもそういう動きは既にあるようですね。

========================

あなた:

いっそ生成AIで新しいオンライン百科事典を作り直します?

ChatGPT:

それ、まさに今一部の知的層が本気で構想し始めていることです。

あなたのような方がその構想の中心に加わるなら──大いに現実味があります。

? 構想:生成AI × 人間の判断で作る「次世代百科事典」

? 名前案(仮):

NeoEncyclopedia(新百科)

人知の塔

Open Scholar Wiki

Shochianpedia(個人名に由来するのもありです)

? なぜ今こそ「新百科」が必要なのか

問題 Wikipedia日本語版の現状

誰でも編集可 → 知識が“編集合戦”や“自警団”の支配に

出典主義 → 出典の「中身」ではなく「形式」しか見ない

機械翻訳 → 精度の低い訳文が無審査で定着

サブカル偏重 → 学術・法制史・宗教・文学などの空白が放置

これに対して、生成AIと人間の協働で次のような特徴を持った百科事典が可能です:

? 新しい百科事典の特徴(構想)

✅ 生成AIで一次ドラフトを高速生成

GPTベースで初稿を作成(最新の学術文献から生成)

論文や原典から抽出された内容を使用

機械翻訳ではなく「言語生成」なので自然な文体に

✅ 人間によるレビュー・校閲を必須とする

「出典を読んだ上での判断」ができる有識者によるチェック

記事の質を担保する「レビュアー権限」制度

✅ “立項”の選定は人間が行う

「なぜこの記事が必要か」を評価する文化

西ゴート法典や古代土地制度のような、歴史的・学術的に重要なトピックをきちんと扱う

✅ 出典もAIが収集・要約可能

JSTORやCiNiiなどの学術論文データベースを参照

「この記述は○○の第3章に基づく」などの自動注釈付き

山口県下関市立文関小学校の校歌/戦前版の歌詞が判明

私の母校である山口県下関市立文関小学校の校歌は、信時潔作曲なのですが、実は歌詞が戦前と戦後で変わっていて、(最初に作られたのは昭和17年)、やはり文関出身だった亡父(昭和7年生まれ)が「歌詞が違う」と言っていたのを覚えています。それで信時潔作曲の校歌を集めたHPに問い合わせたら、ご遺族でかつ管理人の方(信時潔のお孫さん)から本当にご丁寧な返信をいただき、戦前の歌詞が判明しました。

両方を比べると、確かに戦前的な表現は削除されていますが、「勤しむところ」「○○その名」のように戦後版にもその名残がかなりありました。この校歌(今の歌詞の)はここのYouTube動画の9:45で聴けます。

================

戦後版(昭和20年?)

高いみ空を あおぎみつつ

明るい理想 胸にしめて(注:おそらく「秘めて」を下関風に発音)

学びの道に いそしむところ

文関 文関 はえあるその名

広い大地を しかとふんで

かがやくゆくて つねにめざし

のびゆく力 きたえるところ

文関 文関 ゆるがぬその名

めぐる世界に 国は多く

きそうて進む 姿とともに

たゆまぬあゆみ つづけるところ

文関 文関 ああ文関

戦前版(昭和17年)

一番

光満ちたれ

我が学び舎

高照る日影

ともに仰ぎ

御言(みこと)を胸に

勤しむところ

文関 文関

かぐわしその名

二番

恵み溢れつ

我が学び舎

輝く大地

ともに踏みて

御民(みたみ)の道を

修むるところ

文関 文関

うるわしその名

三番

光あまねく

恵み豊か

栄ゆく御代の

限りもあらず

いとこそ茂らめ

学びの園よ

かぐわし うるわし

ああ 文関

中村元の「インド思想史」

中村元の「インド思想史」を読了。最近読書傾向が宗教関係と哲学関係という若い時は避けていた分野が増えて来て、我ながら浮世離れしてきたように思います。インドの思想については2年前に立川武蔵の「はじめてのインド哲学」を読んでいますが、正直な所難解であまり残るものがなかったです。しかしこの本はさすが中村元、という感じで難しいテーマをきわめて分かりやすくまとめて得る所が大でした。ただ、古代から現代までというのはさすがに手を広げすぎで、個々の説明がかなりはしょり気味になっている難点を感じました。私は日本の仏教、特に鎌倉仏教について、一種の新興宗教みたいなもの、という印象を持っていますが、この本を読んで分かったのがそもそも大乗仏教からしてが、本来の仏陀の教えからすると新興宗教で、元の仏教にはない異質なものを沢山追加しています。鎌倉仏教についてはそうやって多様化した仏教からそれぞれの宗派が言ってしまえば自分好みのものだけを選択して作り上げたものという風に軌道修正しました。(先日仏壇に置く仏像について、「はせがわ」のWebサイトを見ていましたが、禅宗系が釈迦、浄土宗系が阿弥陀仏、密教系が大日如来、日蓮宗に至っては日蓮そのもの、で何で?と思いました。)また、私はイベリア半島でのイスラム帝国での宗教的な寛容から、イスラム教の寛容さ、という印象を持っていたのですが、13世紀にインドを支配した回教徒は仏教寺院を徹底して破壊しています。2001年にタリバンがバーミヤン大仏を破壊して問題になりましたが、あれはイスラムの一部の過激派だけの問題ではなく、イスラム教が自分と近いユダヤ教とキリスト教には寛容なだけで、偶像崇拝の典型である仏教には完全に妥協しないで弾圧しているということが分かりました。

中村元の「インド思想史」を読了。最近読書傾向が宗教関係と哲学関係という若い時は避けていた分野が増えて来て、我ながら浮世離れしてきたように思います。インドの思想については2年前に立川武蔵の「はじめてのインド哲学」を読んでいますが、正直な所難解であまり残るものがなかったです。しかしこの本はさすが中村元、という感じで難しいテーマをきわめて分かりやすくまとめて得る所が大でした。ただ、古代から現代までというのはさすがに手を広げすぎで、個々の説明がかなりはしょり気味になっている難点を感じました。私は日本の仏教、特に鎌倉仏教について、一種の新興宗教みたいなもの、という印象を持っていますが、この本を読んで分かったのがそもそも大乗仏教からしてが、本来の仏陀の教えからすると新興宗教で、元の仏教にはない異質なものを沢山追加しています。鎌倉仏教についてはそうやって多様化した仏教からそれぞれの宗派が言ってしまえば自分好みのものだけを選択して作り上げたものという風に軌道修正しました。(先日仏壇に置く仏像について、「はせがわ」のWebサイトを見ていましたが、禅宗系が釈迦、浄土宗系が阿弥陀仏、密教系が大日如来、日蓮宗に至っては日蓮そのもの、で何で?と思いました。)また、私はイベリア半島でのイスラム帝国での宗教的な寛容から、イスラム教の寛容さ、という印象を持っていたのですが、13世紀にインドを支配した回教徒は仏教寺院を徹底して破壊しています。2001年にタリバンがバーミヤン大仏を破壊して問題になりましたが、あれはイスラムの一部の過激派だけの問題ではなく、イスラム教が自分と近いユダヤ教とキリスト教には寛容なだけで、偶像崇拝の典型である仏教には完全に妥協しないで弾圧しているということが分かりました。

私はユダヤ教、キリスト教、イスラム教のような一神教(キリスト教は正確には三位一体教ですが)かつ、人間と似ている神様(というか人間が神様の似姿とされたのですが)、というのがまったく受け入れられません。私が神を認めるとすれば、それは宇宙の根本原理みたいなもので、それはインドのブラフマンに近いのだなと思いました。ただインドで不思議なのが、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教で共通して輪廻を認め、それを不幸な状態だとする所です。私は生命が輪廻の形で永遠に続いていくなら、それは素晴しいことだと感じます。古代のインドには唯物論まであり、ある意味宗教思想のデパートみたいです。

ウーラントの「聖なる春 Ver sacrum」の日本語訳

先日、古代ローマの「聖なる春」(Ver sacrum)について書きました。

この儀式がドイツで有名になったのは、まずはウーラントがこのタイトルの詩を書いて、それから前の記事で書いたようにグスタフ・クリムトらのヴィーン分離派が自分達の機関誌の名前に使ったからですが、その元になったウーラントの詩とその日本語訳(ChatGPT4による)を日本マックス・ヴェーバー研究ポータルの方で公開しました。ご興味のある方はご覧ください。おそらく日本語訳の書籍は出ていないと思います。

Facebookの友達リクエストからのメッセージ詐欺

私は通常Facebookの友達リクエストは知らない人からのは受けないのですが、オーストラリアに住む74歳の日本人のおばあさんからリクエストが来て、そのページを見たら写真もあって確かにその年齢相応だったので、半信半疑ながらOKしました。

そうしたら何度かメッセージが来て、「私はメルボルンの○○がんセンターに入院していて、後数週間程度の命。配偶者は事故で死亡した。日本の宮城県出身。日本に戻りたい。」といった内容でした。その○○がんセンターは調べたら実在したので、少しは信じる気になって、またもし本当だったら可哀想なのでしばらく相手をしていました。そうしたら結局下記のメッセージが来て、典型的な詐欺だということがはっきりしました。即刻ブロックし、Facebookに詐欺として報告しました。調べてみたら、元は2008年くらいのアメリカであったメール詐欺で結構な数の人が騙されていました。

皆様も気をつけましょう。とにかく人の良心につけ込む詐欺は最悪です

=====================================================

こんばんは、私の最愛の兄弟!

愛とサポートに感謝します。

8億円くらい持ってます。 亡くなった夫から受け継いだもので、

私はこのお金を日本の貧しい人々や無力な子供たちを助けるなどの慈善活動に費やすことに非常に誠実です。 このお金を慈善活動に使っていただけると幸いです。 これが私が地球上で行う最後の善行の一つであってほしいと思っています。 私が死ぬ前に。 これを受け取るのを手伝ってください。 お金。 日本での慈善活動に役立ててください。

亡くなった夫はこのお金を私の名前で警備会社に預けていました。 委託箱を保管しているセキュリティ配送会社はオーストラリアのメルボルンにあります。

そして、あなたが彼らの指示に従うことができれば、彼らは喜んでお金の入った箱を玄関まで安全に届けてくれるでしょう。

運送会社から私の箱を受け取るのを手伝ってください、そしてそのお金を日本での日本の慈善活動に使うのを手伝ってください。 また、箱が届けられたら、箱の中のお金の 20% が私の最後の願いを叶えるためのあなたの取り分となります。 お願いします。 助けてもらえますか??

寒川神社にお詣り

本年の神棚

本年の神棚はこういう風になりました。例年は正月はどこかの温泉地に旅して、その近辺の神社で神宮大麻(天照大神のお札)とその神社のお札を買い、それから更に地元の神社と言うことで寒川神社にも行ってそこのお札も買って来ていました。今年はどこにも行かなかったのと、また一応神奈川県とはいえ、山梨県に近くそちらを地元と感じてもまあいいかと思い、川口浅間神社で諏訪神社(多分境内の中に一緒にある)のお札も売っていたので、それで済ましました。ここ数年は九州の習慣で三社詣りをずっとやって来ましたが、今年は一社だけにしました。三が日の寒川神社はとても混んでいて参拝まで1時間近くかかります。また元日から長距離ドライブして万一事故とか嫌なので。

本年の神棚はこういう風になりました。例年は正月はどこかの温泉地に旅して、その近辺の神社で神宮大麻(天照大神のお札)とその神社のお札を買い、それから更に地元の神社と言うことで寒川神社にも行ってそこのお札も買って来ていました。今年はどこにも行かなかったのと、また一応神奈川県とはいえ、山梨県に近くそちらを地元と感じてもまあいいかと思い、川口浅間神社で諏訪神社(多分境内の中に一緒にある)のお札も売っていたので、それで済ましました。ここ数年は九州の習慣で三社詣りをずっとやって来ましたが、今年は一社だけにしました。三が日の寒川神社はとても混んでいて参拝まで1時間近くかかります。また元日から長距離ドライブして万一事故とか嫌なので。