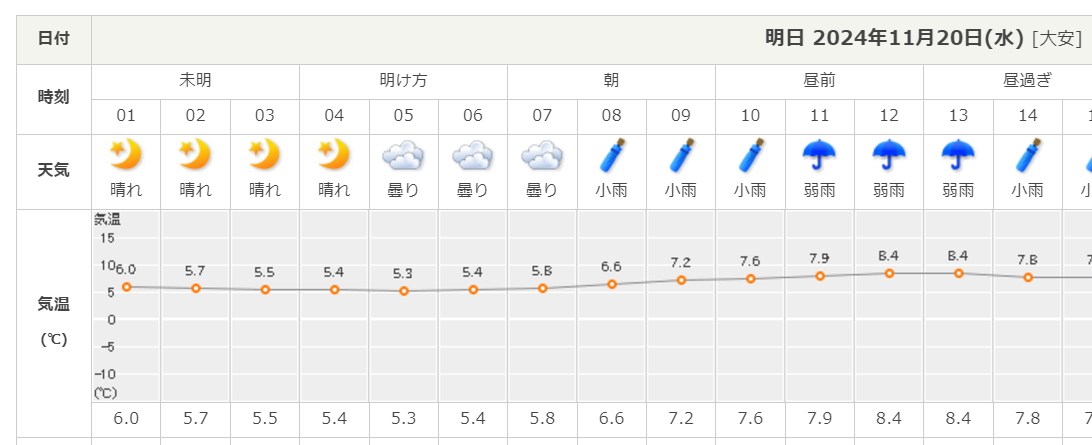

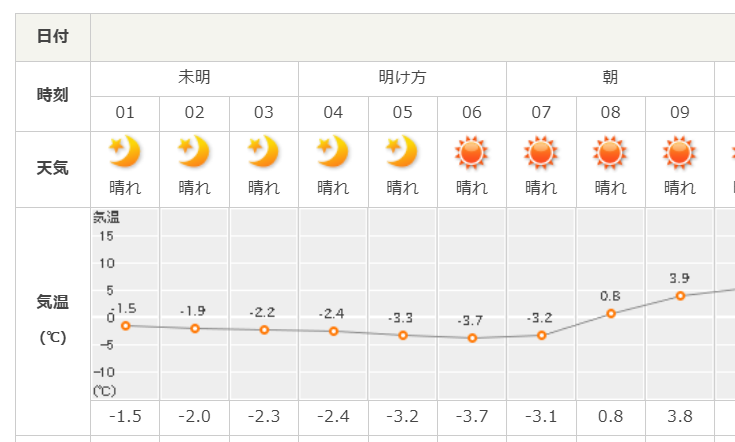

明日(20日朝)はここに引っ越して来てからの最低温度記録を更新するかも。これまで最低は私の家の駐車場で-5℃、そこから50mぐらい上がった駅へ行く途中が-6℃が最低記録です。今日は19:30時点で既に家の駐車場で-1℃でした。図は明日の相模原市緑区の天気予報ですが、最低が-3.7℃。大体これより駐車場の温度は2~3℃低いことが多いので、明朝は駐車場で-6℃、途中で-7℃になるように思います。

明日(20日朝)はここに引っ越して来てからの最低温度記録を更新するかも。これまで最低は私の家の駐車場で-5℃、そこから50mぐらい上がった駅へ行く途中が-6℃が最低記録です。今日は19:30時点で既に家の駐車場で-1℃でした。図は明日の相模原市緑区の天気予報ですが、最低が-3.7℃。大体これより駐車場の温度は2~3℃低いことが多いので、明朝は駐車場で-6℃、途中で-7℃になるように思います。

カテゴリー: Life

トマス・ミジリーの発明と悲劇

有鉛ガソリンの添加剤である四塩化エチル鉛を発明した人と、クーラー他の冷媒である、オゾン層を破壊することで禁止されたフロンを発見した人が同じ人(トマス・ミジリー)だというのを初めて知りました。この人の特許100以上あってエジソンと同じ発明王なのですが、今日では可哀想に非常にネガティブな評価をされているようです。そして晩年も若い時にわざと四塩化エチル鉛から出る鉛のガスを吸うデモをやった結果、鉛中毒になって、最後は半分自殺だったようです。(自分が発明した機械に首を絞められて死んでいます。)

https://edition.cnn.com/2024/05/24/world/thomas-midgley-jr-leaded-gas-freon-scn/index.html

謹賀新年(初詣)

「飛び出せ!青春」の太陽学園の撮影に使われた高校

土曜日に上野原市の理髪店で得た情報。

昔の「飛び出せ!青春」などの学園ドラマの撮影に使われたのは上野原市の日大明誠高校だということです。

Wさんのご逝去

ニュータウンの末路

結構この記事(画像クリックでリンク)には感慨がありました。何故かというと1973年(当時12歳)に山口県下関市から福岡県の宗像市(当時は宗像郡宗像町)にあった、その当時西日本最大のニュータウンと言われていた日の里団地(想定人口20,000人)に引っ越したからです。確かにこの記事にあるように、トイレが水洗になったり、お風呂がガスになったり(下関の時は石炭でお風呂沸かしてました!)とか、生活の改善はあったのですが、それ以上に何もない所に来た、という感じが強かったです。大体引っ越して1ヵ月くらいで、日の里団地の中央にあった高層アパートで、ガス爆発事故が起きました。これは手違いで赤ちゃんを折檻死させた母親がガス栓を開いて自殺を図ったものでしたが、このガス爆発が結構な被害になったのは、当時の宗像町の消防署には、この高層アパートの高さに届くはしご車がなかったためです。その他、私の家から駅(鹿児島本線東郷駅)までは2Kmぐらいあるのに、バスすらありませんでした。(バスが開通したのは、団地が出来てから7年ぐらい経ってからです。)それから大きなショッピングセンターというと、車で2時間くらいかかる香椎アピロスまで行かないとダメでした。(これも5~7年目くらいにダイエーが出来た、今は閉店しています。)そして東郷駅は快速電車が停まりませんでした。(3年ぐらい経って署名運動とかあってようやく快速が停まるようになりましたが、今度は赤間-東郷-福間と快速が3駅連続で停まるという、別の問題が発生しました。)後、家は新築だったのですが、この当時の家はやたらと気密性を上げすぎて結露が発生しやすく、そのためダニが多く発生し、このため私はかなり重症の気管支喘息を発病し、その後も長くこれに悩まされました。その後どうなったかと言うと、多摩ニュータウンと同じで、ここで育った子供達は皆他に出ていって、今は高齢者ばかりの限界団地になっていると聞きます。ちなみに私の両親は、兄も私も東京で働いていたため、1990年に自宅を売却して西八王子に出て来ています。

結構この記事(画像クリックでリンク)には感慨がありました。何故かというと1973年(当時12歳)に山口県下関市から福岡県の宗像市(当時は宗像郡宗像町)にあった、その当時西日本最大のニュータウンと言われていた日の里団地(想定人口20,000人)に引っ越したからです。確かにこの記事にあるように、トイレが水洗になったり、お風呂がガスになったり(下関の時は石炭でお風呂沸かしてました!)とか、生活の改善はあったのですが、それ以上に何もない所に来た、という感じが強かったです。大体引っ越して1ヵ月くらいで、日の里団地の中央にあった高層アパートで、ガス爆発事故が起きました。これは手違いで赤ちゃんを折檻死させた母親がガス栓を開いて自殺を図ったものでしたが、このガス爆発が結構な被害になったのは、当時の宗像町の消防署には、この高層アパートの高さに届くはしご車がなかったためです。その他、私の家から駅(鹿児島本線東郷駅)までは2Kmぐらいあるのに、バスすらありませんでした。(バスが開通したのは、団地が出来てから7年ぐらい経ってからです。)それから大きなショッピングセンターというと、車で2時間くらいかかる香椎アピロスまで行かないとダメでした。(これも5~7年目くらいにダイエーが出来た、今は閉店しています。)そして東郷駅は快速電車が停まりませんでした。(3年ぐらい経って署名運動とかあってようやく快速が停まるようになりましたが、今度は赤間-東郷-福間と快速が3駅連続で停まるという、別の問題が発生しました。)後、家は新築だったのですが、この当時の家はやたらと気密性を上げすぎて結露が発生しやすく、そのためダニが多く発生し、このため私はかなり重症の気管支喘息を発病し、その後も長くこれに悩まされました。その後どうなったかと言うと、多摩ニュータウンと同じで、ここで育った子供達は皆他に出ていって、今は高齢者ばかりの限界団地になっていると聞きます。ちなみに私の両親は、兄も私も東京で働いていたため、1990年に自宅を売却して西八王子に出て来ています。

参考:宗像地区消防本部のHPより

昭和48年11月15日宗像郡宗像町の日の里公団アパートにおいて、プロパンガスの爆発火災(死者2名、重軽傷者9名)が発生し、これに端を発し、直ちに宗像町議会で常備消防の必要性が議論され、これが郡内他町村へ波及し、広域消防設立への気運が高まった。

その後、数回にわたる郡内町村長会議による協議の結果、宗像郡消防組合設立が決定され、昭和49年4月1日付をもって福岡県知事より消防組合設立の許可を受け、同年6月1日宗像郡消防本部、同年10月1日宗像消防署の設置を見るに至った。

日本電解が倒産

会社で毎日倒産情報のメールが来るようになっているのですが、そこに「日本電解」倒産の記事が…

この会社はプリント配線板用の銅箔を作っていて、本社工場は日立化成(現レゾナック)の下館事業所のすぐ側にあります。

元々日立化成と住友ベークライトの銅張積層板大手2社の共同出資で作られた会社です。大昔になりますが、ここで作られた銅箔を使った銅張り積層板を毎月億単位で売っていた私にとってはちょっとショックです…もっとも既にレゾナックとの資本関係は無くなっていたようですが。

中央本線・中央線の慢性化した遅延

今朝(25日朝)会社に行こうと最寄りの藤野駅まで行ったら、7時10分時点で「高尾駅と相模湖駅の間の踏切で人身事故が起き、現在上下線とも運転見合わせ中です。再開は8時過ぎの見込みです。」という放送がありました。それで今朝がまた冷えていて駅のホームの気温は3℃でした。しばらく待っていたら、「再開は8時10分過ぎです。」と更に遅延の放送が。それであまりに寒くてせっかく回復しかけている風邪が悪化しそうなので、会社に連絡して在宅勤務に切り替えました。これが正解で後で調べたら結局動き出したのは8:40で実に1時間半以上止まっていました。これに限らず最近の中央本線・中央線は遅れが常態化していて、図は遅延証明発行状況ですが、朝も夕もまともに運航されている日が一日もありません。人身事故もほぼ2~3週間に1回のペースです。グリーン車なんか装備する前に、早く全駅でホームドアを付けて欲しいです。

今朝(25日朝)会社に行こうと最寄りの藤野駅まで行ったら、7時10分時点で「高尾駅と相模湖駅の間の踏切で人身事故が起き、現在上下線とも運転見合わせ中です。再開は8時過ぎの見込みです。」という放送がありました。それで今朝がまた冷えていて駅のホームの気温は3℃でした。しばらく待っていたら、「再開は8時10分過ぎです。」と更に遅延の放送が。それであまりに寒くてせっかく回復しかけている風邪が悪化しそうなので、会社に連絡して在宅勤務に切り替えました。これが正解で後で調べたら結局動き出したのは8:40で実に1時間半以上止まっていました。これに限らず最近の中央本線・中央線は遅れが常態化していて、図は遅延証明発行状況ですが、朝も夕もまともに運航されている日が一日もありません。人身事故もほぼ2~3週間に1回のペースです。グリーン車なんか装備する前に、早く全駅でホームドアを付けて欲しいです。

相模原市の山奥に冬到来

認知症予防の日々?

今日のオンライン英会話で、認知症の予防というテキストを読みました。

私はおそらくだけど、認知症にはならないと思います。理由は、

(1) 今でも複数の外国語の勉強を続けています。英語、ドイツ語(翻訳)、ラテン語(翻訳)、古典ギリシア語、イタリア語。この内英語は毎日90分最低限リスニングはしています。

(2) これも今でも仕事でサーバーのセッティングしたり、Webサイトを作ったりしています。

(3) 月に少なくとも3万~5万字くらいはPCでインプットしています。(ATOKのレポートで分ります。)

(4) 認知症の予防に良いという囲碁をやっており、対局はしていませんが、毎日簡単な詰碁を解くのと日曜日のNHK杯戦の囲碁を観ています。

(5) 月に5冊以上のペースで本を読んでいます。

(6) 毎日エアロバイクで45分程度運動しています。

ということで、認知症になる前に別の病気で死ぬと思います。