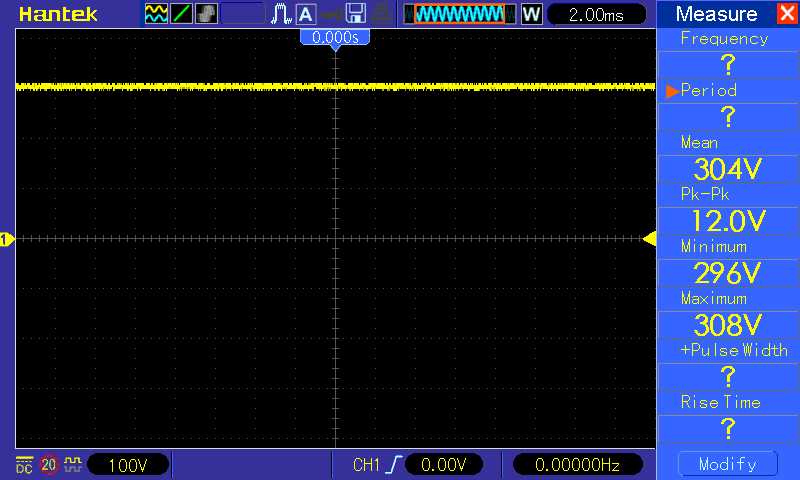

真空管アンプ、先日煙が出た電源トランスを新品に交換しました。その際にトランスケース(東栄の)の再取付けが大変であれこれやっていたらB電源回路のFETの脚を折ってしまったので、そこのユニバーサル基板の回路も作り直しました。作り直したものでB電源の電圧を測ったら平均304Vで26Vも低下しました。これは電源トランスの特性のばらつきなのか、前のB電源回路の配線が一部間違っていたのか良くわかりませんが、何にせよ抵抗やAC用コンデンサーでB電源の電圧を下げることは必要なさそうになってきました。(最終的に回路を接続すればB電源はもっと下がります。)

真空管アンプ、先日煙が出た電源トランスを新品に交換しました。その際にトランスケース(東栄の)の再取付けが大変であれこれやっていたらB電源回路のFETの脚を折ってしまったので、そこのユニバーサル基板の回路も作り直しました。作り直したものでB電源の電圧を測ったら平均304Vで26Vも低下しました。これは電源トランスの特性のばらつきなのか、前のB電源回路の配線が一部間違っていたのか良くわかりませんが、何にせよ抵抗やAC用コンデンサーでB電源の電圧を下げることは必要なさそうになってきました。(最終的に回路を接続すればB電源はもっと下がります。)

キャプテン・スカーレットの”Attack on Cloudbase”

キャプテン・スカーレットの”Attack on Cloudbase”を観ました。ラス前のエピソードでタイトル通りクラウドベースが直接攻撃を受けるという話で、途中まできわめてシリアスで、エンジェルのシンフォニーが乗ったジェット機のエンジンが攻撃を受け、シンフォニーは座席をイジェクトさせてサハラ砂漠に降り立ちますが、熱さで気を失います。すぐその後ミステロンズから予告があり、今度はクラウドベースを破壊すると言います。その予告通り巨大なUFOが出現します。デスティニーが出撃しますが、一撃で破壊され死亡します。次にキャプテン・スカーレットが志願して出撃しますが、スカーレットも攻撃を受けクラウドベースに何とか戻りますが、着陸の時大破し、医務室に運び込まれますが、そこの医者は殺されており代わりにキャプテン・ブラックがおり、キャプテン・ブルーはカーネル・ホワイトにキャプテン・スカーレットが完全に死んでしまったと報告します。そしてUFOが5台から10台と増えてクラウドベースを取り囲んで攻撃を開始し、ついにクラウドベースは自力で浮かんでいられなくなり、地上に墜落を始める…

キャプテン・スカーレットの”Attack on Cloudbase”を観ました。ラス前のエピソードでタイトル通りクラウドベースが直接攻撃を受けるという話で、途中まできわめてシリアスで、エンジェルのシンフォニーが乗ったジェット機のエンジンが攻撃を受け、シンフォニーは座席をイジェクトさせてサハラ砂漠に降り立ちますが、熱さで気を失います。すぐその後ミステロンズから予告があり、今度はクラウドベースを破壊すると言います。その予告通り巨大なUFOが出現します。デスティニーが出撃しますが、一撃で破壊され死亡します。次にキャプテン・スカーレットが志願して出撃しますが、スカーレットも攻撃を受けクラウドベースに何とか戻りますが、着陸の時大破し、医務室に運び込まれますが、そこの医者は殺されており代わりにキャプテン・ブラックがおり、キャプテン・ブルーはカーネル・ホワイトにキャプテン・スカーレットが完全に死んでしまったと報告します。そしてUFOが5台から10台と増えてクラウドベースを取り囲んで攻撃を開始し、ついにクラウドベースは自力で浮かんでいられなくなり、地上に墜落を始める…

ということで最終回ではないのに主人公もその他全員死んでしまっておかしいなと思ったら、シンフォニーが熱に浮かされて見た悪夢でした、というまさかの夢オチ。うーん…

真空管アンプ-電源部完成

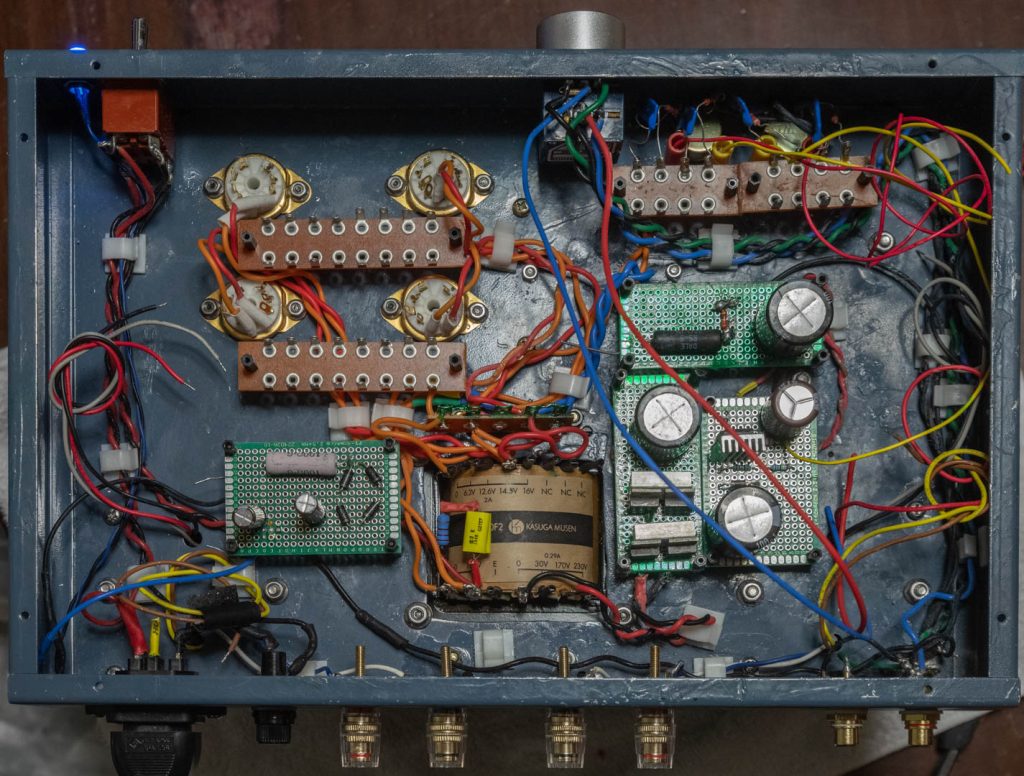

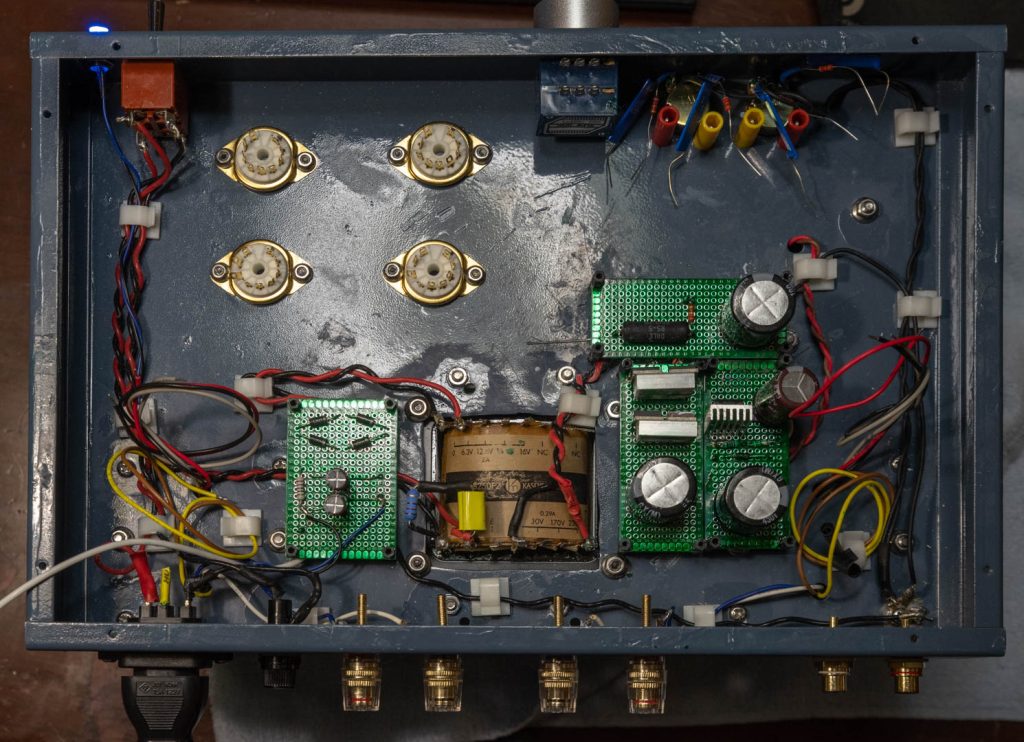

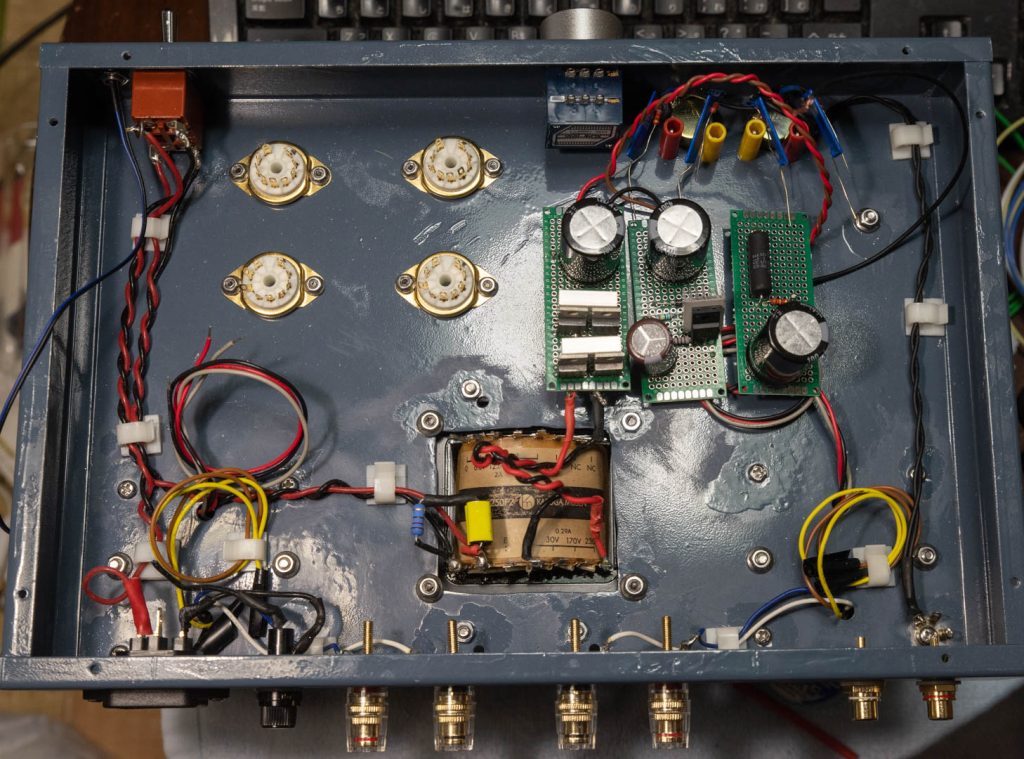

真空管アンプ、電源回路は完成しました。先日、電源トランスの6.3Vと14.5Vを分離されたタップと勘違いして両方に配線して、電源トランスとA電源の整流用ダイオードから煙が出るという失敗をやらかしました。それでA電源回路をもう一度作り直すために電解コンデンサーを発注しようとしていたら、そもそもヒーターの回路に何で10000μFx3、つまり合計で30000μFもの電解コンデンサーがいるのか、と思い始めました。それでもう一度PCL86全段差動プッシュプルアンプの回路例を見たら、私が参考にしたサイト以外は全部AC点灯です!考えてみれば直熱管では無いのでAC点灯で十分な筈です。そうであれば電源トランスの14.5Vの端子をヒーターにつなぐだけで、実に簡単にヒーターを正しい電圧で点灯させることが出来ました。後はC電源回路(バイアス電圧用)ですが、その14.5Vをパラで取り出して整流して、電圧を落として使おうと思っていましたが、何百KΩという抵抗を入れても電圧が上手く落ちてくれなかったため、やむを得ず先日買った100V→6Vの小型電源トランスを入れました。これでバイアス電圧は-7.5Vがきちんと出ました。後は増幅回路の真空管回りと、定電流回路ぐらいです。ところでこの全段差動プッシュプルアンプですが、元々の設計は定電流ダイオードに温度変化による電流値ダウンの対策の補償抵抗(定電流ダイオードに並列に入れます。抵抗値等はSEMITECのEシリーズのデータシートを見てください。)が入っていません。まあ電流値の多少の変動は無視出来るのかもしれませんが、気持ちが悪いので私は入れます。また電力増幅部の定電流回路はオリジナルは三端子レギュレータですが、私は定電流ダイオードを並列に4本使ってやってみます。

真空管アンプ、電源回路は完成しました。先日、電源トランスの6.3Vと14.5Vを分離されたタップと勘違いして両方に配線して、電源トランスとA電源の整流用ダイオードから煙が出るという失敗をやらかしました。それでA電源回路をもう一度作り直すために電解コンデンサーを発注しようとしていたら、そもそもヒーターの回路に何で10000μFx3、つまり合計で30000μFもの電解コンデンサーがいるのか、と思い始めました。それでもう一度PCL86全段差動プッシュプルアンプの回路例を見たら、私が参考にしたサイト以外は全部AC点灯です!考えてみれば直熱管では無いのでAC点灯で十分な筈です。そうであれば電源トランスの14.5Vの端子をヒーターにつなぐだけで、実に簡単にヒーターを正しい電圧で点灯させることが出来ました。後はC電源回路(バイアス電圧用)ですが、その14.5Vをパラで取り出して整流して、電圧を落として使おうと思っていましたが、何百KΩという抵抗を入れても電圧が上手く落ちてくれなかったため、やむを得ず先日買った100V→6Vの小型電源トランスを入れました。これでバイアス電圧は-7.5Vがきちんと出ました。後は増幅回路の真空管回りと、定電流回路ぐらいです。ところでこの全段差動プッシュプルアンプですが、元々の設計は定電流ダイオードに温度変化による電流値ダウンの対策の補償抵抗(定電流ダイオードに並列に入れます。抵抗値等はSEMITECのEシリーズのデータシートを見てください。)が入っていません。まあ電流値の多少の変動は無視出来るのかもしれませんが、気持ちが悪いので私は入れます。また電力増幅部の定電流回路はオリジナルは三端子レギュレータですが、私は定電流ダイオードを並列に4本使ってやってみます。

真空管アンプ-A電源の電圧を下げる

真空管アンプ、ヒーター電圧が16.5Vぐらいあって高すぎるので、メタルケース入りの高定格の抵抗を直列に入れてみたり、配線を見直したり色々試行錯誤しました。何のことはない、真空管を4本とも挿した状態で測定したら、13.4Vでフィリップスのデータシートの推奨ヒーター電圧にピタリとなりました。抵抗を入れる方法は、電圧は確かに落ちますが、やり過ぎると電流も落ちるのでヒーターが点灯しなくなります。

真空管アンプ、ヒーター電圧が16.5Vぐらいあって高すぎるので、メタルケース入りの高定格の抵抗を直列に入れてみたり、配線を見直したり色々試行錯誤しました。何のことはない、真空管を4本とも挿した状態で測定したら、13.4Vでフィリップスのデータシートの推奨ヒーター電圧にピタリとなりました。抵抗を入れる方法は、電圧は確かに落ちますが、やり過ぎると電流も落ちるのでヒーターが点灯しなくなります。

それから、一つはまったのは、このアンプには電源トランスがもう一つ、100V→6Vが必要だということが分かったことです。最初同じ電源トランスを使えると思って14.5Vと6.3Vを同時に使おうとしたら、トランスから煙が上がって…この6Vはバイアス電圧用なんで、もう一つトランスを使わないでも、整流用ダイオードの電圧降下を利用して作る方法がありますが、実験したら上手く動いているのかどうか分からなかったので、諦めてトランスを取り寄せました。写真の白い紙の所が追加の電源トランスです。

トワイライト・ゾーンの”Escape Clause”(免責条項)

トワイライト・ゾーンの”Escape Clause”(免責条項)を観ました。SF風ですがしかし伝統的な悪魔との契約もの。

トワイライト・ゾーンの”Escape Clause”(免責条項)を観ました。SF風ですがしかし伝統的な悪魔との契約もの。

ウォルター・ベデカーは病的な潔癖症かつ心気症で、自分が病気であると思い込み、細菌や死といったものを恐れていました。しかし医者の診断では彼はどこも悪くありませんでした。そんな彼の前に突然太った男が出現し、彼に何百年、何千年もの寿命、または不死を提供すると言います。ベデカーはその場合肉体はどのようになるか問い質し、永遠の若さも保証されます。その代償をその男に聞いたら、ベデカーの魂だというので、彼はその男が悪魔であることを悟ります。しかしベデカーは喜んで契約します。その契約には免責条項があり、ベデカーが死にたくなったら、その時点で彼の不死は終わりになるというものでした。ベデカーは死ななければ魂を悪魔に渡すこともないと考えます。

不死になったベデカーは、駅でやって来る列車に飛び込んだりして、自分の不死を確かめるのと同時に、保険金をせしめます。家では、アンモニアやいくつかの毒性の液体を混ぜ合わせたものを飲み干しますが、「弱めの味のレモネード」ぐらにしか感じません。彼は自分のアパートのある14階から飛び降りようとしますが、彼の奥さんがそれを止めようとして誤って下に落ちて死んでしまいます。彼は奥さんの死を悲しみもせず、すぐに警察に電話して彼が奥さんを殺したと主張します。目的は死刑宣告されて電気椅子で処刑されてどうなるかを確かめることでした。しかし彼に付いた弁護士が優秀であったため、彼は死刑ではなく無期懲役の判決を受けます。彼は不死ですから、それはその国の政治システムが続く限り牢屋の中で過ごさなければならないことを意味します。そこに悪魔が現れ、免責条項を行使したいか彼に尋ね、ベデカーは頷きます。すぐに彼は心臓発作を起して床に倒れ、看守が彼の死を確認した、というストーリーです。

まあ30分ものとしてはよく出来ていますが、ありがちなストーリーという感じがするのは否めません。

真空管アンプ-A電源実装

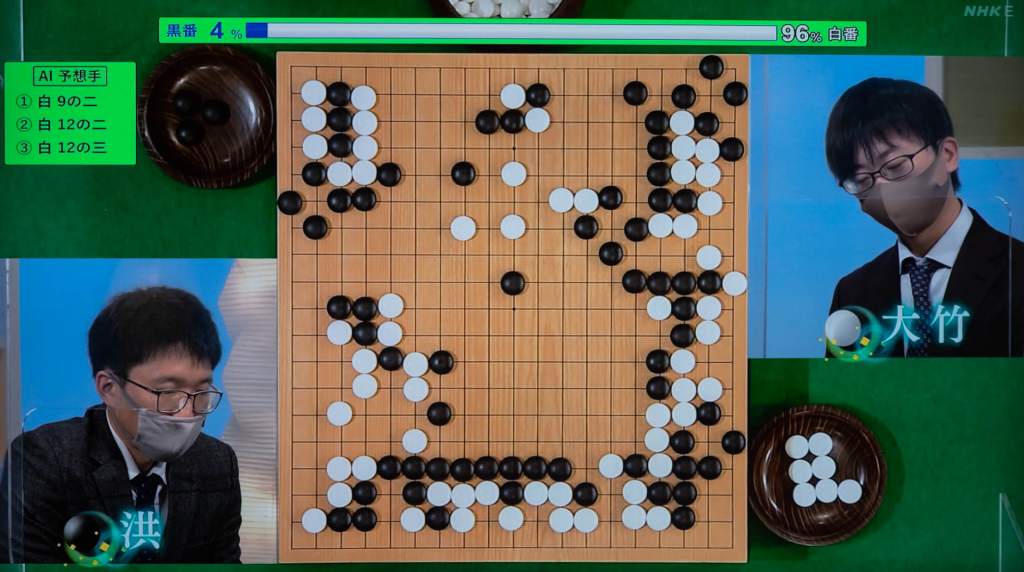

NHK杯戦囲碁 洪爽義5段 対 大竹優6段(2022年4月17日放送)

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が洪爽義5段、白番が大竹優6段の対戦でした。この碁の焦点は下辺の攻防で後から入って行った白がそれなりの地を持って治まり、黒は代償でかなりの厚みを築きました。このワカレは元が黒の構えだったことを考えると白の成功でした。黒は攻めと中央の地作りにこの厚みを活用したかった所ですが、結果的にどちらもいまひとつでした。右上隅は劫になって黒が劫に勝ち、白の一団が一眼だけになりましたが、白は上手く右辺に展開し、黒からの攻めを予防しました。黒はその後右辺と上辺の白を切り離して上辺の白を攻めましたが、左辺で白が若干地を損しながらも中央を厚くしたのがよく働き、こちらも黒の攻めは不発でした。最後は黒は中央を囲おうとしましたが、下辺の黒の厚みが連絡が切れると死んでしまう関係でつながる手を打たざるを得ず、結局黒がコミを出せず投了となりました。

真空管アンプ-C電源取り付け、ついでにオシロ

真空管アンプ、B電源を再度一つ一つ接続を確かめて間違いが無いことを確認し、スペーサーを付けてシャーシーに取り付けました。本当はネジ止めするんですが、面倒なのと、後表にやたらとネジの頭が出ているのは美しくないので、樹脂製のスペーサーを使い瞬間接着剤でシャーシに接着しました。万一修理とかの場合は樹脂性スペーサーをそのままニッパーで切るつもりです。それから今日はC電源(バイアス電源)も実装しました。ここはーの電圧なんでアースにつなぐ方向が逆です。

真空管アンプ、B電源を再度一つ一つ接続を確かめて間違いが無いことを確認し、スペーサーを付けてシャーシーに取り付けました。本当はネジ止めするんですが、面倒なのと、後表にやたらとネジの頭が出ているのは美しくないので、樹脂製のスペーサーを使い瞬間接着剤でシャーシに接着しました。万一修理とかの場合は樹脂性スペーサーをそのままニッパーで切るつもりです。それから今日はC電源(バイアス電源)も実装しました。ここはーの電圧なんでアースにつなぐ方向が逆です。

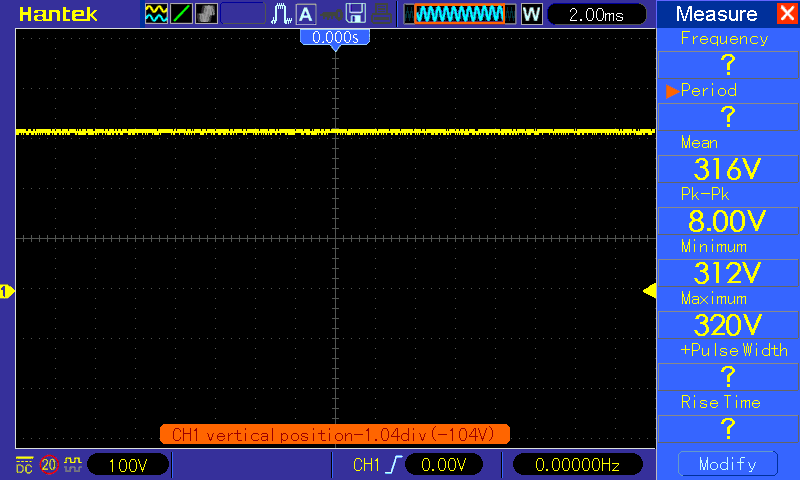

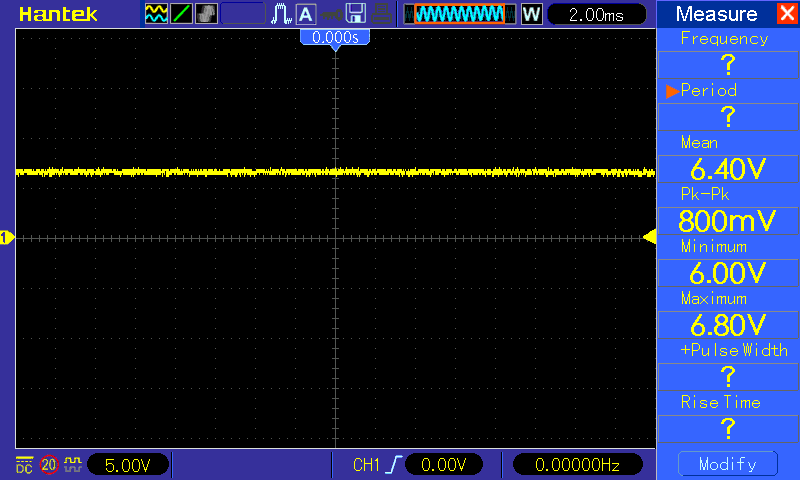

それからオシロで整流後の波形を取ってみました。上がB電源で下がC電源です。(C電源はマイナス電圧ですが、オシロのプローブは正電圧になるよう当てています。)B電源はショットキーバリアダイオードで全波整流した後、チョークコイルと電解コンデンサー3個で平滑化したのをさらにFETでリップルを除いているので見事にフラットです。

真空管アンプ-B電源回路

高さの低い電解コンデンサーが半分だけ来たので、B電源(プレート電圧用)の回路を組んで接続しました。

高さの低い電解コンデンサーが半分だけ来たので、B電源(プレート電圧用)の回路を組んで接続しました。

トランスの出力が243V、ショットキーバリアダイオードをブリッジ接続して全波整流し、100μFの電解コンデンサー3つとチョークコイルで平滑化し、更にFETでリップル電流を除去し、最終的にはDC330Vになりました。(理論的にはACをDCに全波整流しかつ平滑化するとACでの電圧のルート2倍になりますので理論値はDC344Vになります。但しダイオードでの整流の時に電圧が若干落ちます。)元の参考にした回路だとDC270Vだったので現時点ではかなり高いですが、まだ増幅回路を接続していないので高めに出ているのと、元の回路が整流に普通のブリッジダイオード(普通のシリコンダイオードは電圧降下がショットキーバリアダイオードより大きい)を使っていることなどによります。もし最終的にB電圧が高すぎる場合には、電源トランスの230Vの出力の所に400VAC耐圧のフィルムコンデンサーを入れて調整するつもりです。(ここは交流なので電解コンデンサーは使えません。)オシロスコープで波形を見たい所ですが、電圧が高いので差動プローブを取り寄せ中です。ただテスターの電圧表示はせいぜい変動が±0.1Vくらいで安定しているようです。

キャプテン・スカーレットの”Inferno”

キャプテン・スカーレットの”Inferno”を観ました。今回は珍しくミステロンズの作戦が成功する話です。SKR4という宇宙の残骸の爆破処分のためのロケットが、隕石と正面衝突して爆発します。例によってそれがミステロナイズされます。SKR4は軌道を変え地球に戻ろうとします。そこでミステロンズの予告があり、今回は南米のアステカ文明の遺跡の中にある海水の浄化プラントを破壊するというものです。スペクトラムはキャプテン・スカーレットとブルー、エンジェルスらを現地に派遣しますが、ロケットでの攻撃ということは、欧州の宇宙局から連絡があるまで分かっておらず、結局キャプテン・スカーレットらがやったことはキャプテン・ブラックが仕掛けたロケット誘導用の発信器を探して破壊することでした。(そちらより、迎撃ミサイルでロケットを破壊した方が速いと思いますが…)結局発信器は見つからず、キャプテン・スカーレットはエンジェルスにアステカ文明の神殿全体を破壊させます。エンジェルスは結局神殿と中の太陽の神の石像の全てを破壊出来ましたが、一足遅くロケットが突っ込んできて爆発して地滑りが起き、それが浄水装置の過酸化水タンクに及んで大爆発、という結着です。しかしミステロンズもこんな辺鄙な土地ではなく、大都市とかを狙えばいいと思いますが、まあキャプテン・スカーレットの脚本はこの程度です。

キャプテン・スカーレットの”Inferno”を観ました。今回は珍しくミステロンズの作戦が成功する話です。SKR4という宇宙の残骸の爆破処分のためのロケットが、隕石と正面衝突して爆発します。例によってそれがミステロナイズされます。SKR4は軌道を変え地球に戻ろうとします。そこでミステロンズの予告があり、今回は南米のアステカ文明の遺跡の中にある海水の浄化プラントを破壊するというものです。スペクトラムはキャプテン・スカーレットとブルー、エンジェルスらを現地に派遣しますが、ロケットでの攻撃ということは、欧州の宇宙局から連絡があるまで分かっておらず、結局キャプテン・スカーレットらがやったことはキャプテン・ブラックが仕掛けたロケット誘導用の発信器を探して破壊することでした。(そちらより、迎撃ミサイルでロケットを破壊した方が速いと思いますが…)結局発信器は見つからず、キャプテン・スカーレットはエンジェルスにアステカ文明の神殿全体を破壊させます。エンジェルスは結局神殿と中の太陽の神の石像の全てを破壊出来ましたが、一足遅くロケットが突っ込んできて爆発して地滑りが起き、それが浄水装置の過酸化水タンクに及んで大爆発、という結着です。しかしミステロンズもこんな辺鄙な土地ではなく、大都市とかを狙えばいいと思いますが、まあキャプテン・スカーレットの脚本はこの程度です。