マキタのコードレス掃除機、まだ本格的には使っていないのですが、付属品でパワーアップ出来ることが分かり、私はこういうのにちょっと弱くて、早速サイクロン対応アタッチメントと、床に接する部分のヘッドも、デフォルトのはほぼフローリング用でカーペットには弱いということが分かったので、フローリング/カーペット両用を追加で注文しました。(笑)マキタ商法にはまったかも。

マキタのコードレス掃除機、まだ本格的には使っていないのですが、付属品でパワーアップ出来ることが分かり、私はこういうのにちょっと弱くて、早速サイクロン対応アタッチメントと、床に接する部分のヘッドも、デフォルトのはほぼフローリング用でカーペットには弱いということが分かったので、フローリング/カーペット両用を追加で注文しました。(笑)マキタ商法にはまったかも。

ウルトラセブンの「ダーク・ゾーン」

ウルトラセブンの「ダーク・ゾーン」を観ました。ウルトラセブンに登場するエイリアンとしては比較的紳士的というか、ペガッサ市という都市型大宇宙船で暮らすペガッサ星人が、その都市の動力源が故障して地球とぶつかるから地球の軌道を変えてくれと向こうから言ってきます。もちろん地球の軌道が変えられる訳がないので、やむを得ずペガッサ市を爆破することになりますが、その前にウルトラ警備隊が地球への避難を呼びかけますが、応答なし。結局万一の場合に地球を爆破する任務を負って地球に来ていたペガッサ星人がアンヌやダンと友好関係を築くものの、最後は使命を果たそうとして爆弾を地球の中心に向け発射します。そしてセブンがペガッサ星人(人間大)にアイスラッガーをぶつけて追い払い、爆弾を宇宙に持っていって一件落着。なんかウルトラセブンとしてはちょっと珍しい系統の話です。

ウルトラセブンの「ダーク・ゾーン」を観ました。ウルトラセブンに登場するエイリアンとしては比較的紳士的というか、ペガッサ市という都市型大宇宙船で暮らすペガッサ星人が、その都市の動力源が故障して地球とぶつかるから地球の軌道を変えてくれと向こうから言ってきます。もちろん地球の軌道が変えられる訳がないので、やむを得ずペガッサ市を爆破することになりますが、その前にウルトラ警備隊が地球への避難を呼びかけますが、応答なし。結局万一の場合に地球を爆破する任務を負って地球に来ていたペガッサ星人がアンヌやダンと友好関係を築くものの、最後は使命を果たそうとして爆弾を地球の中心に向け発射します。そしてセブンがペガッサ星人(人間大)にアイスラッガーをぶつけて追い払い、爆弾を宇宙に持っていって一件落着。なんかウルトラセブンとしてはちょっと珍しい系統の話です。

新しいコードレス掃除機

スペース1999の”The Rules of Luton”

スペース1999の”The Rules of Luton”を観ました。何と言うかLost in Spaceの”The Great Vegetable Rebellion”とスタートレック・オリジナルシリーズの”Arena”を足して2じゃなくて4で割ったような話でした。(笑)Lutonという星を探査に降りたってそこの植物の実をつまんで食べたら悲鳴が聞こえ、コーニックとマヤは「人殺し」(つまりその星を支配している住民は植物)で二人は有罪宣告されます。そして他の同じ罪を犯したエイリアン3人と戦うことになり、勝った方が自由にされるということになります。この辺がArenaですが、Arenaの時はカークがありあわせの材料で火薬と大砲を作ってゴーンを倒しましたが、コーニックが作ったのはボラという原始的な石付き投げ縄みたいなのだけ。で最後にコーニックが倒れた相手を殺さないでいたら、そこの住民である他の植物が騒ぎ始めて二人は無事放免、という緩い話でした。コーニックとマヤの会話で1987年に第三次世界大戦があり、そこでコーニックの奥さんが死んだと説明されます。それでマヤが「どんな人でした?」と聞いたら、コーニックが照れもせず「ヘレナみたいな人」と説明してガクッと来ました。

スペース1999の”The Rules of Luton”を観ました。何と言うかLost in Spaceの”The Great Vegetable Rebellion”とスタートレック・オリジナルシリーズの”Arena”を足して2じゃなくて4で割ったような話でした。(笑)Lutonという星を探査に降りたってそこの植物の実をつまんで食べたら悲鳴が聞こえ、コーニックとマヤは「人殺し」(つまりその星を支配している住民は植物)で二人は有罪宣告されます。そして他の同じ罪を犯したエイリアン3人と戦うことになり、勝った方が自由にされるということになります。この辺がArenaですが、Arenaの時はカークがありあわせの材料で火薬と大砲を作ってゴーンを倒しましたが、コーニックが作ったのはボラという原始的な石付き投げ縄みたいなのだけ。で最後にコーニックが倒れた相手を殺さないでいたら、そこの住民である他の植物が騒ぎ始めて二人は無事放免、という緩い話でした。コーニックとマヤの会話で1987年に第三次世界大戦があり、そこでコーニックの奥さんが死んだと説明されます。それでマヤが「どんな人でした?」と聞いたら、コーニックが照れもせず「ヘレナみたいな人」と説明してガクッと来ました。

ウルトラセブンの「消された時間」

ウルトラセブンの「消された時間」を観ました。ウチワエビがモデル?のビラ星人登場。ウルトラセブンの宇宙人の特撮としての造形は見事なんですけど、こんな格好で高度な文明を発達させられるの、という所が引っ掛かります。(笑)お話は湯島博士という天才科学者が地球防衛軍のレーダーを強化しようとやってきたのに、ビラ星人が時間を止めて博士を洗脳してコントロールし、逆に基地を破壊して地球を侵略しようとするもの。途中でダンが「さっき博士は何であんなことを言ったんだろう」というセリフがありますが、それに相当するシーンはおそらくカットされていて、話がつながっていません。ダンは一人でビラ星人の陰謀を透視で突き止め博士を制止しようとしますが、逆に独房に入れられてしまいます。しかし独房の中でセブンに変身して牢破り。(笑)後でダンがどうやって牢から出たのか不思議がられなかったのか。などなど種々台本の作りの甘さが目立つ回ですが、セブンと巨大化ビラ星人の戦いはなかなか良く出来ていて、最後はアイスラッガーで真っ二つにされた所に自分の宇宙船がホークにやられて墜落して来て炎上する、という可哀想な死に方でした。

ウルトラセブンの「消された時間」を観ました。ウチワエビがモデル?のビラ星人登場。ウルトラセブンの宇宙人の特撮としての造形は見事なんですけど、こんな格好で高度な文明を発達させられるの、という所が引っ掛かります。(笑)お話は湯島博士という天才科学者が地球防衛軍のレーダーを強化しようとやってきたのに、ビラ星人が時間を止めて博士を洗脳してコントロールし、逆に基地を破壊して地球を侵略しようとするもの。途中でダンが「さっき博士は何であんなことを言ったんだろう」というセリフがありますが、それに相当するシーンはおそらくカットされていて、話がつながっていません。ダンは一人でビラ星人の陰謀を透視で突き止め博士を制止しようとしますが、逆に独房に入れられてしまいます。しかし独房の中でセブンに変身して牢破り。(笑)後でダンがどうやって牢から出たのか不思議がられなかったのか。などなど種々台本の作りの甘さが目立つ回ですが、セブンと巨大化ビラ星人の戦いはなかなか良く出来ていて、最後はアイスラッガーで真っ二つにされた所に自分の宇宙船がホークにやられて墜落して来て炎上する、という可哀想な死に方でした。

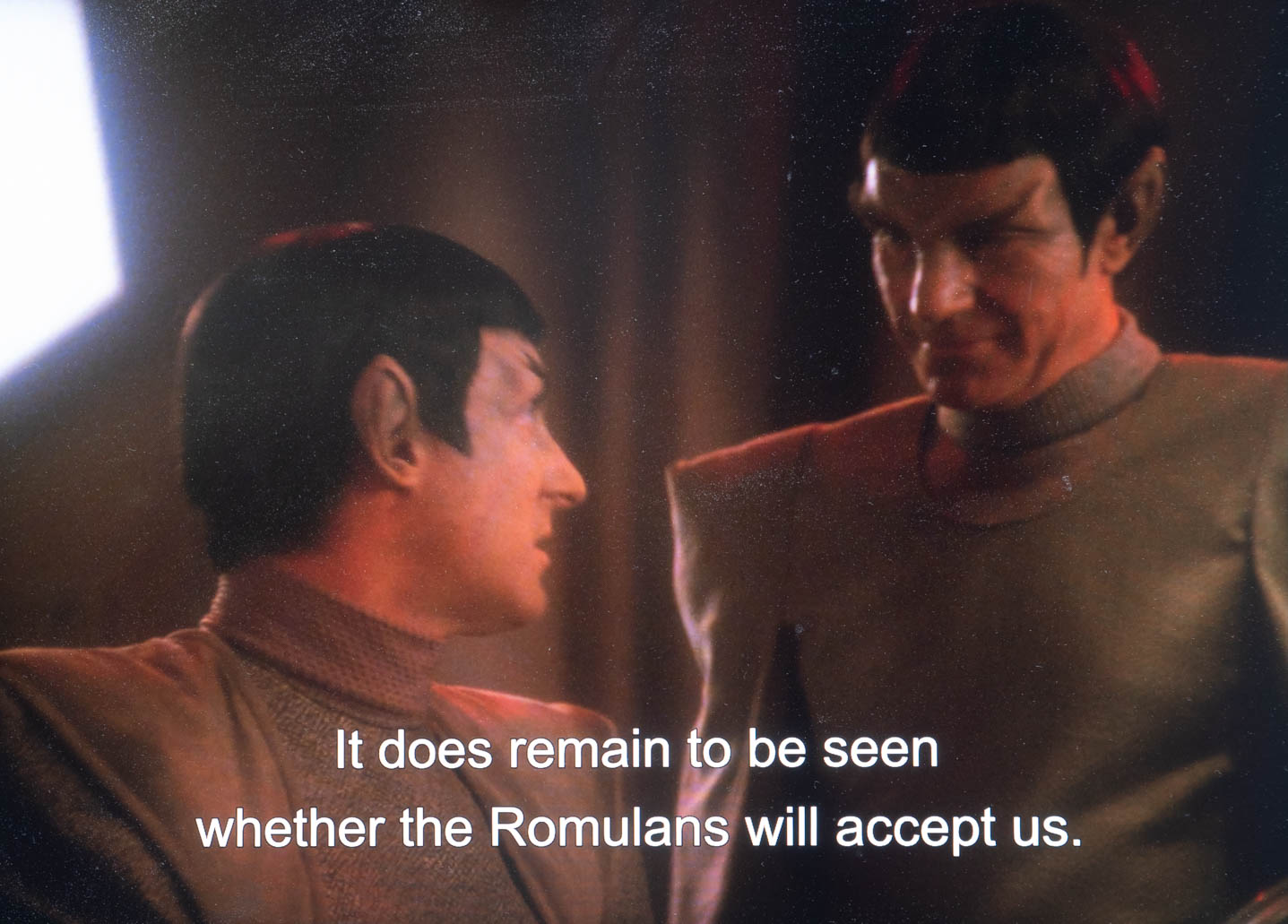

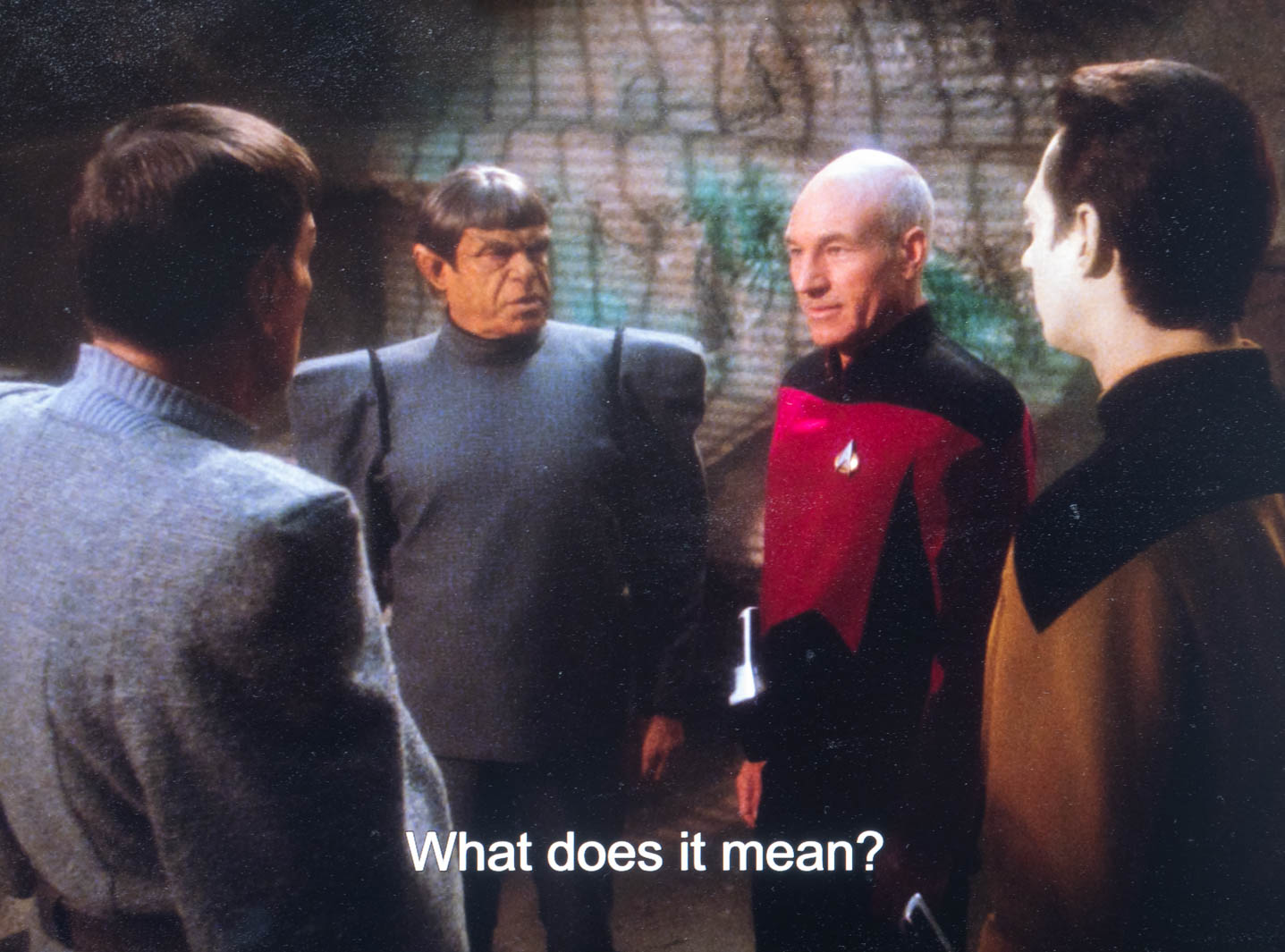

スタートレック・TNGのUnificationのIとII

スタートレック・TNGのUnificationのIとIIを続けて観ました。ジーン・ロッデンベリーが1991年10月に亡くなっており、冒頭にメッセージが出ますが、このエピソードは明らかにロッデンベリー追悼です。お話もそのロッデンベリーの理想に近い、かつて大昔に分裂したヴァルカンとロミュランを和解して統合させるために、スポックが私的大使としてロミュランに行き、それをピカードとデータがロミュランの格好に化けて追いかけて、という話です。それで確かに若い世代では統合を目指す動きがあるものの、結局は今回の話はロミュランがヴァルカンを征服しようとした陰謀で、またもターシャの娘が悪役で登場するのがちょっと何だか。興味深かったのは、TNGでオリジナルのスポック相当の役であるデータとそのスポックが共演して、人間の感情を捨てたスポックと逆に人間の感情を身に付けようとしているデータにバトンが渡されたような、そんなエピソードでした。またロッデンベリー的理想を入れながらも結局それが失敗するところがスタッフの「ロッデンベリーさん、理想は美しいけど現実は甘くないですよ」という隠れたメッセージではないかと思いました。

スタートレック・TNGのUnificationのIとIIを続けて観ました。ジーン・ロッデンベリーが1991年10月に亡くなっており、冒頭にメッセージが出ますが、このエピソードは明らかにロッデンベリー追悼です。お話もそのロッデンベリーの理想に近い、かつて大昔に分裂したヴァルカンとロミュランを和解して統合させるために、スポックが私的大使としてロミュランに行き、それをピカードとデータがロミュランの格好に化けて追いかけて、という話です。それで確かに若い世代では統合を目指す動きがあるものの、結局は今回の話はロミュランがヴァルカンを征服しようとした陰謀で、またもターシャの娘が悪役で登場するのがちょっと何だか。興味深かったのは、TNGでオリジナルのスポック相当の役であるデータとそのスポックが共演して、人間の感情を捨てたスポックと逆に人間の感情を身に付けようとしているデータにバトンが渡されたような、そんなエピソードでした。またロッデンベリー的理想を入れながらも結局それが失敗するところがスタッフの「ロッデンベリーさん、理想は美しいけど現実は甘くないですよ」という隠れたメッセージではないかと思いました。

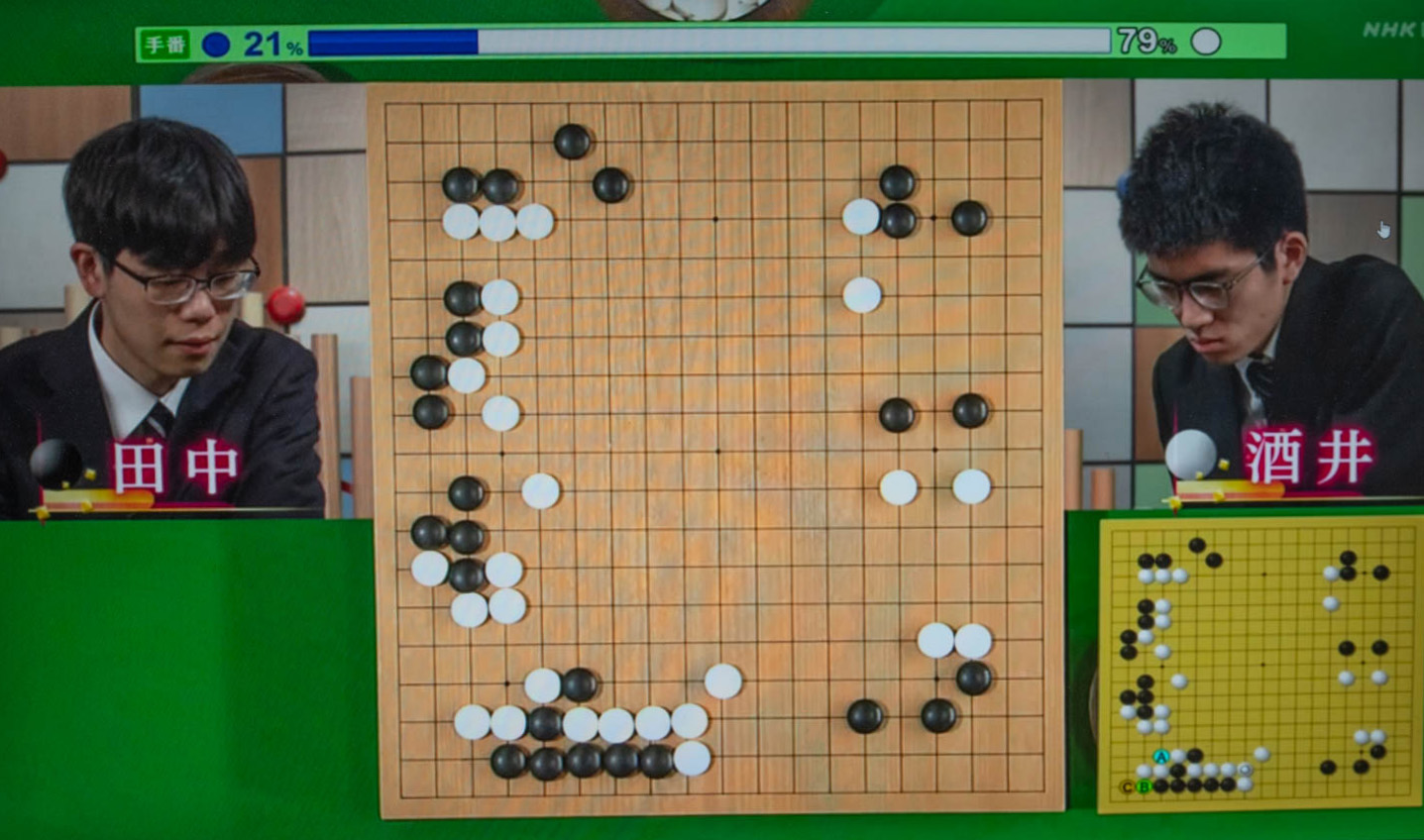

NHK杯戦囲碁 田中康湧5段 対 酒井佑規7段(2026年2月8日放送分)

本日のNHK杯戦囲碁は、黒番が田中康湧5段、白番が酒井佑規7段の対戦です。黒は三隅で地を取って、白は左辺に模様を築きました。黒は左辺に打ち込んで行き、構えは低いものの左辺で活きました。その代わりに白の下辺が大きくなり、黒は今度は左下隅の白に付けて行きましたが、そこからの攻防が勝敗を分け、黒は色々と策動を図ったものの、結局は打った石が全部取られた形になり、攻め合いに持ち込んで締め付けるのも上手く行かず、ここで白が優勢になりました。その後黒は上辺右側の白を攻め、白が無理をせず一部を捨てたために差は縮まりましたが、白の優勢は変わりませんでした。その後ヨセで白のリードが拡がり、結局白の中押し勝ちとなり、酒井7段が初の準決勝進出となりました。

ウルトラセブンの「マックス号応答せよ」

ウルトラセブンの「マックス号応答せよ」を観ました。ゴドラ星人登場。またもダンはウルトラアイを盗まれます。3回で2回目。(笑)ゴドラ星人はちゃんと集団で来て、それなりに作戦を立て、いい所まで行きますが、ちょっと詰めが甘く、ウルトラセブンにまず防衛軍基地で一人倒され、その後巨大化版が逃げる所をあっさりエメリウム光線でやられ、最後は防衛隊の原子力船マックス号を占拠した集団が自分達の時限爆弾でやられておしまい。それにしてもこの頃の円谷プロのエイリアンの造形は素晴らしいと思います。

ウルトラセブンの「マックス号応答せよ」を観ました。ゴドラ星人登場。またもダンはウルトラアイを盗まれます。3回で2回目。(笑)ゴドラ星人はちゃんと集団で来て、それなりに作戦を立て、いい所まで行きますが、ちょっと詰めが甘く、ウルトラセブンにまず防衛軍基地で一人倒され、その後巨大化版が逃げる所をあっさりエメリウム光線でやられ、最後は防衛隊の原子力船マックス号を占拠した集団が自分達の時限爆弾でやられておしまい。それにしてもこの頃の円谷プロのエイリアンの造形は素晴らしいと思います。

スペース1999の”The Taybor”

スペース1999の”The Taybor”を観ました。αに口の上手い宇宙商人がやって来て、あれこれ商売をしようとし、コーニックはハイパースペースを旅する技術を得ようとしますが、商人は代償にマヤを要求します。コーニックはロボットのマヤを作ってそれでごまかそうとしますが、結局マヤは連れ去られそうになります。しかしコーニックのアドバイスでマヤはその商人の女性版みたいな醜い姿になって、辟易した商人がマヤをαに戻します。なんだかこの商人がトランプ大統領みたいに見えたのが唯一の売りでしょうか。後はこういう宇宙商人ものはLost in Spaceでも既に出て来ています。

スペース1999の”The Taybor”を観ました。αに口の上手い宇宙商人がやって来て、あれこれ商売をしようとし、コーニックはハイパースペースを旅する技術を得ようとしますが、商人は代償にマヤを要求します。コーニックはロボットのマヤを作ってそれでごまかそうとしますが、結局マヤは連れ去られそうになります。しかしコーニックのアドバイスでマヤはその商人の女性版みたいな醜い姿になって、辟易した商人がマヤをαに戻します。なんだかこの商人がトランプ大統領みたいに見えたのが唯一の売りでしょうか。後はこういう宇宙商人ものはLost in Spaceでも既に出て来ています。

ウルトラセブンの「湖のひみつ」

ウルトラセブンの「湖のひみつ」を観ました。人気怪獣のエレキング登場。ちょっとポメラニアンみたいなデザインです。そしてカプセル怪獣としては怪力のミクラスが登場し、結構いい戦いをしますが、エレキングの電撃にやられて敢え無く回収。ダンがウルトラアイを盗まれる話は何回かありますが、これが初回。地球の少女に化けたピット星人からウルトラアイを取り戻したダンが、セブンに変身してまずエメリウム光線でエレキングの頭の二つの回転部を破壊し(ウルトラマンでもギャンゴに同じような回転パーツが付いていましたが、こちらも簡単に破壊されています。怪獣製作班としては作るの大変だったと思いますが…)、その後アイスラッガーで三回切り刻まれておしまい。ピット星人の円盤もエメリウム光線で撃破。(まだワイドショットは出て来ていません。)

ウルトラセブンの「湖のひみつ」を観ました。人気怪獣のエレキング登場。ちょっとポメラニアンみたいなデザインです。そしてカプセル怪獣としては怪力のミクラスが登場し、結構いい戦いをしますが、エレキングの電撃にやられて敢え無く回収。ダンがウルトラアイを盗まれる話は何回かありますが、これが初回。地球の少女に化けたピット星人からウルトラアイを取り戻したダンが、セブンに変身してまずエメリウム光線でエレキングの頭の二つの回転部を破壊し(ウルトラマンでもギャンゴに同じような回転パーツが付いていましたが、こちらも簡単に破壊されています。怪獣製作班としては作るの大変だったと思いますが…)、その後アイスラッガーで三回切り刻まれておしまい。ピット星人の円盤もエメリウム光線で撃破。(まだワイドショットは出て来ていません。)