ヴェーバーの「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第67回目を公開しました。

ヴェーバーのこの章の農業論はほとんどがコルメッラやウアッローの農業書に出てくることの丸写しでほとんど大学生のレポートです。

それでもヴェーバーがこの論文で紹介する前は、そうした農業書は俗な書籍であってローマ史の研究では重視されていなかったのをヴェーバーが紹介した、ということみたいですが。後8ページで7月16日頃完了予定です。今年の正月頃はお盆の頃と見積もっていたので、かなり前倒し出来ました。

カテゴリー: Book

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の66回目を公開

マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第66回目を公開しました。

ここでも本来自由民であったコローヌスが次第に奴隷と同一視され、土地の売買の際には、例えばその土地に立っている建物が一緒に売られるように、コローヌスもまた一緒に売られるような存在になっていく様子が描写されます。ここまでくれば農奴まで後一歩という感じです。また、ここまで読んで来て、この論文の陰のテーマは、「ムニキピウムとは何か」ではないかと思います。元々ヴェーバーの博士号論文の諮問の際に、ゲストで招かれていたテオドール・モムゼンがヴェーバーのムニキピウムと植民市の理解について異を唱えて、その後二人の間で何度か論争があり、結局その総決算がこの論文のように思います。この部分ではヴェーバーはムニキピウムを単なる税集めの装置としています。後12ページ!

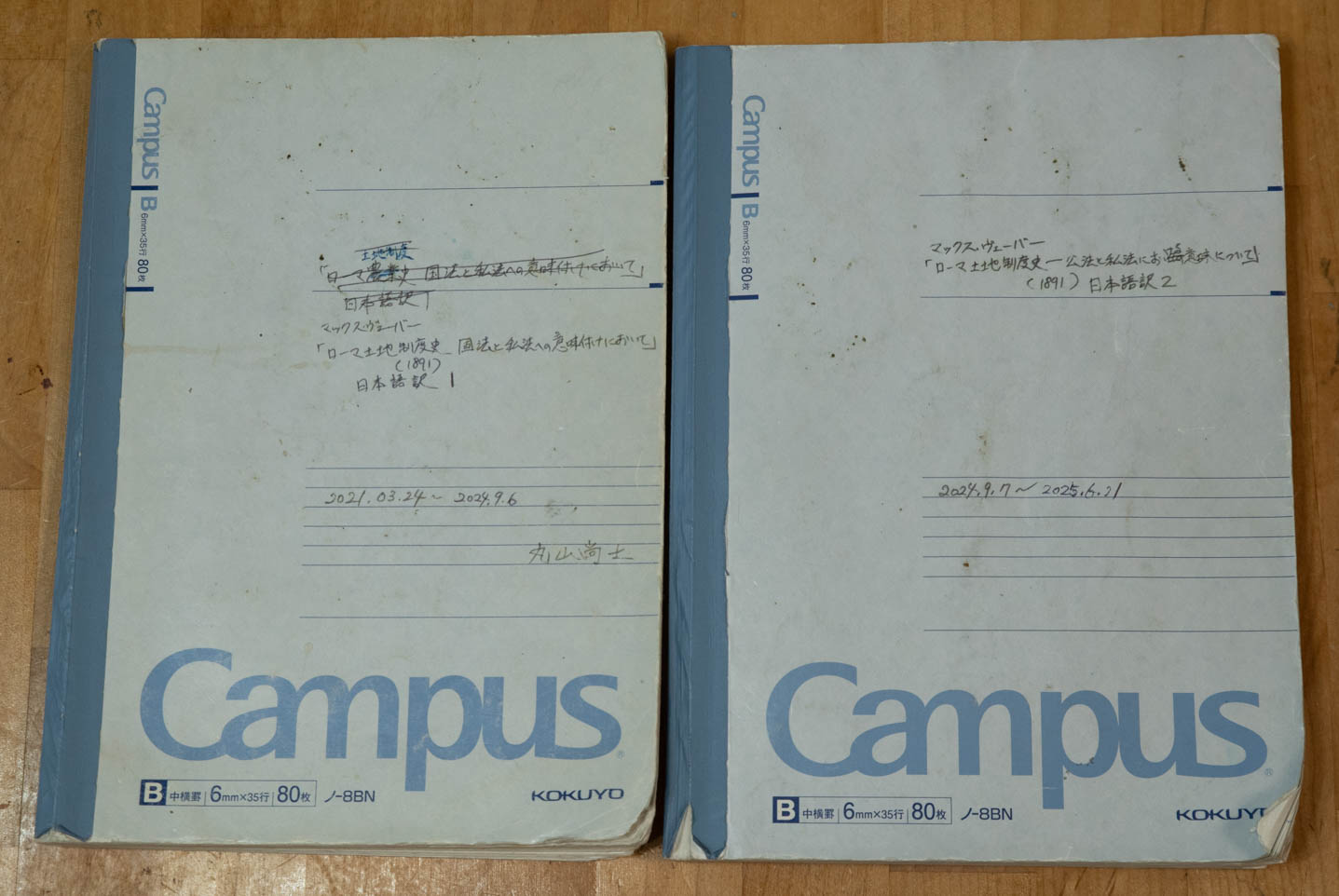

マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史」の翻訳ノート2冊目終了

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の65回目を公開

ヴェーバーの「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第65回目を公開しました。共和制期は政治の中心にいた貴族層が、帝政期になると政治的な権力を失った結果として都市を捨てて田舎の自分達の農園に引き籠もって一種の閉鎖社会を形成するという動きが論じられます。ヴェーバーはこの動きが結局中世の荘園制につながると見ています。後16ページとなりました。

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の64回目を公開

「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第64回目を公開しました。世界史でローマのラティフンディウムについて教わった方もいるかと思いますが、この制度が段々増殖していってローマの中のいわば「国家の中の国家」みたいになっていく様子が論じられます。ヴェーバーは「古代国家没落の原因」というこの論文の後に書かれた論考の中で、この第4章の内容をほとんどそのまま繰り返しています。

後20ページです!

生成AI-未だシンギュラリティは遠いです。

生成AIには驚かされるのとがっかりするのを周期的に繰り返しています。最近はがっかりのフェーズに入っています。ヴェーバーの「ローマ土地制度史」の日本語訳がいよいよ終盤に近付いたので、そろそろ校正を検討し始めました。それでChatGPT4oでどこまで出来るか、冒頭のWordで14ページを渡して、「日本語としてこなれていないところを直す、また誤訳があれば直す」という課題を与えてやらせてみましたが、全く駄目で途中で無限ループに入ってしまいました。要するに「表記揺れやスペルミスを指摘して」といった具体的な指示があればその通りにやりますが、先ほどの指示はまだまだ生成AIには敷居が高いということでしょう。

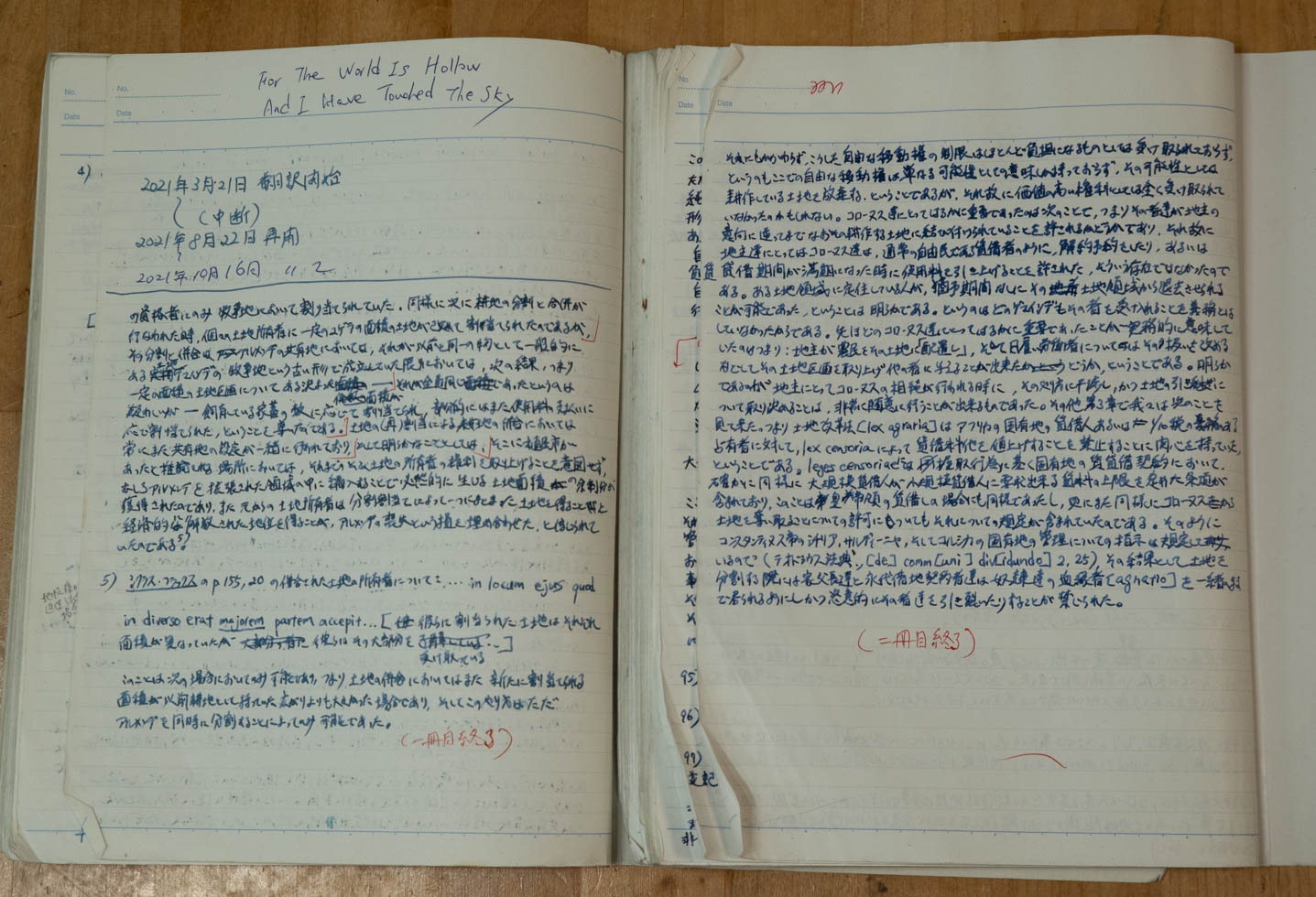

ちなみに下記のような文章ですので、人間が読むのも確かに大変ですが。(笑)

=============

最初の章では次のことを試みている。つまり、ローマでの耕地に対する様々な測量方法とそれらの耕地自体との相互関係を明らかにすることと、そしてその耕地の国法および私法においての価値評価方法と、更にはその価値評価方法が持っていた実際的な意義を解明することである。そこではまた、次のことも試みている。つまり、後代の諸事象からの帰納的推論によって、ローマにおける土地制度の発展の出発点についての見解をまとめることである。その際に私は次のことについては自覚しているつもりである。つまり、この最初の章の記述において、[事実を淡々と追いかけていくのではなく]本質的にはひたすら何らかの仮説や理論を[強引に]作り出そうとしているだけではないかという非難を受ける可能性が高いということである。だからといって、この領域においての仮説・理論構築的なアプローチが無駄であるなどとは、この時代の文献史料の状態[不足している、断片しか残っていない] ≪ローマ法はオリジナルの十二表法等はほぼ失われており、同時代の法学書に引用されたものなどから一部が復元されている。そのもっとも大がかりなものがユスティニアヌス帝の学説彙纂であるが、その編纂において当時の編集者が元の条文を恣意的にいじったのではないかという疑いがあり、特にヴェーバーの時代にその見直しが行われていた。≫ を知っている者は誰もそうは言わないであろう。そしてまさに土地制度史の領域においては、次のような場合が存在するのである。つまり、「事物の本性」≪ドイツ語で Natur der Sache、ラテン語で De rerum natura、ルクレティウスの同名の詩参照。ここでは法律が存在しない場合に判断基準となる社会通念や公序良俗概念のこと≫ からいくつかの結論を得て先へ進み、他の領域におけるよりも相対的に見てより確からしさを高めることが出来た、そういう場合である。土地所有ゲマインシャフトの諸組織は、いくつかの条件が満たされている場合には、まさに限定された種類のものが存在していた可能性を確認出来る。ここでは純粋に実験的な研究を、次のテーマについて行うということが課題であった。そのテーマとは、ローマの土地制度の本質のある一面として、何千年紀の間の時間の中瓦礫に埋もれながらなお何とか我々に把握出来る状態にある史料類[文献史料、碑文類]を、すべての土地制度史家におなじみの概念に沿う形で評価しようとする場合と、その本質として他のインドゲルマンの土地制度に関しての法形成を促進する根本原理となっている場合において、その根本原理が[他の社会制度との]調和をもたらしているのか、それとも何も影響を与えていないのか、あるいはまったく逆に不協和をもたらしているのか、そういうことを研究するということが課題であった。――そして私としては、調和をもたらしたというのが正解であるという印象を得たのである。まず始めに、次の証明が試みられる。つまりローマの土地の土地測量上の取り扱いが、一般的に言ってある一面では当該の領土の公法における取り扱いと、また別の面では地所の私法における取り扱いとが、それぞれ密接に関連しているということについての証明である。その際にどの程度まで個々の事例においてそういった取り扱いの仕方の証明に成功したかということについては、私はあまり自信が無い。しかしながら次のような場合には成果を上げたと言えるであろう。つまりある何かと別の何かの関連性が一般論として存在している場合に、それを発見出来たという証明を――私はそう信じたいが――、きちんと行うことが出来た場合である。そうした証明について同意していただける方は、私はそう願いたいのであるが、さらにまた色とりどりの花をまとめた花束のような様々な仮説と、その花束というのはこの公法・私法と土地制度の関係性という点でこの論文の叙述の中にちりばめられているのであるが、そして更には数多い、場合によっては必ずしも目に見えるようなはっきりとした形では把握出来ない観察事項をも、一般的な形で余録として受け取ることも出来るであろう。あるいは逆に寛大な心で次のように判定してもらえるであろう:二つの歴史現象 [公法・私法と土地制度] が単純な抽象的な記述ではなく、それ自身として閉じているまとまった見解として、どのようにしてこういう関係が具体的に形作られたのか、そういう見解として述べられると。

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の63回目を公開

「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第63回目を公開しました。ここでヴェーバーはルカ福音書をマタイ福音書として間違えています。それだけでなく全体に校正不足で文法的に破格な文章が多く、意味を取るのが大変でした。後残り24ページになりました。

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の62回目を公開

「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第62回目を公開しました。ここではいわゆる占有地(本来は公有地であるものを、貴族が奴隷を使って農場を経営した土地)についての法的な取扱いが論じられます。この占有地は元々ローマた敵地を占領した公有地でありながら、その後実質的に私有地化していて、いわゆるラティフンディウムという大土地所有制を生み出しています。グラックス兄弟がこれに上限を設けるなど制限しようとしましたが、結局元老院派の反対で二人とも殺害されたのはご承知の通りです。

「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第61回目を公開

「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第61回目を公開しました。ここはラテン語の原文引用がかなりあって大変でした。これで全体の88%、残りは32ページになりました。ここでは元々自由市民であったコロヌスが次第に農奴的な方向へ変化していくのの第一歩である、自分の借りている土地を耕すだけでなく、地主の農園の労働力としても使われるようになる過程を論じています。

マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第60回目を公開

マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第60回目を公開しました。順調に行けば7月末で翻訳作業自体は最後まで行き、校正に入れる予定です。

ここでもまたヴェーバーの怪しげな史料操作が注釈の2箇所で出て来ています。今は生成AIがあるので、注釈で引用している原典は簡単にチェック出来てしまいます。