ヴェーバーのローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の正式0.8版を公開しました。訳者の序文を付けてほぼ完成形に近い形になっています。

これから紙での校正を再度行い、それが終了したら初版公開を行います。

カテゴリー: Book

チョンドリーノ

岩波書店の「ギリシア語入門」ーついにやり遂げました。

「ローマ土地制度史」表紙のデザイン中

ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳完結!

ヴェーバーの「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の第69回目を公開し、これで本当に最後までたどり着きました!今回の部分は付録で付いているアラウシオの耕地図についてのヴェーバーの解説です。

これから校正に入り、9月末を目安にPDF版やAmazonでのKindle版、ペーパーバック版の公開を目指します。

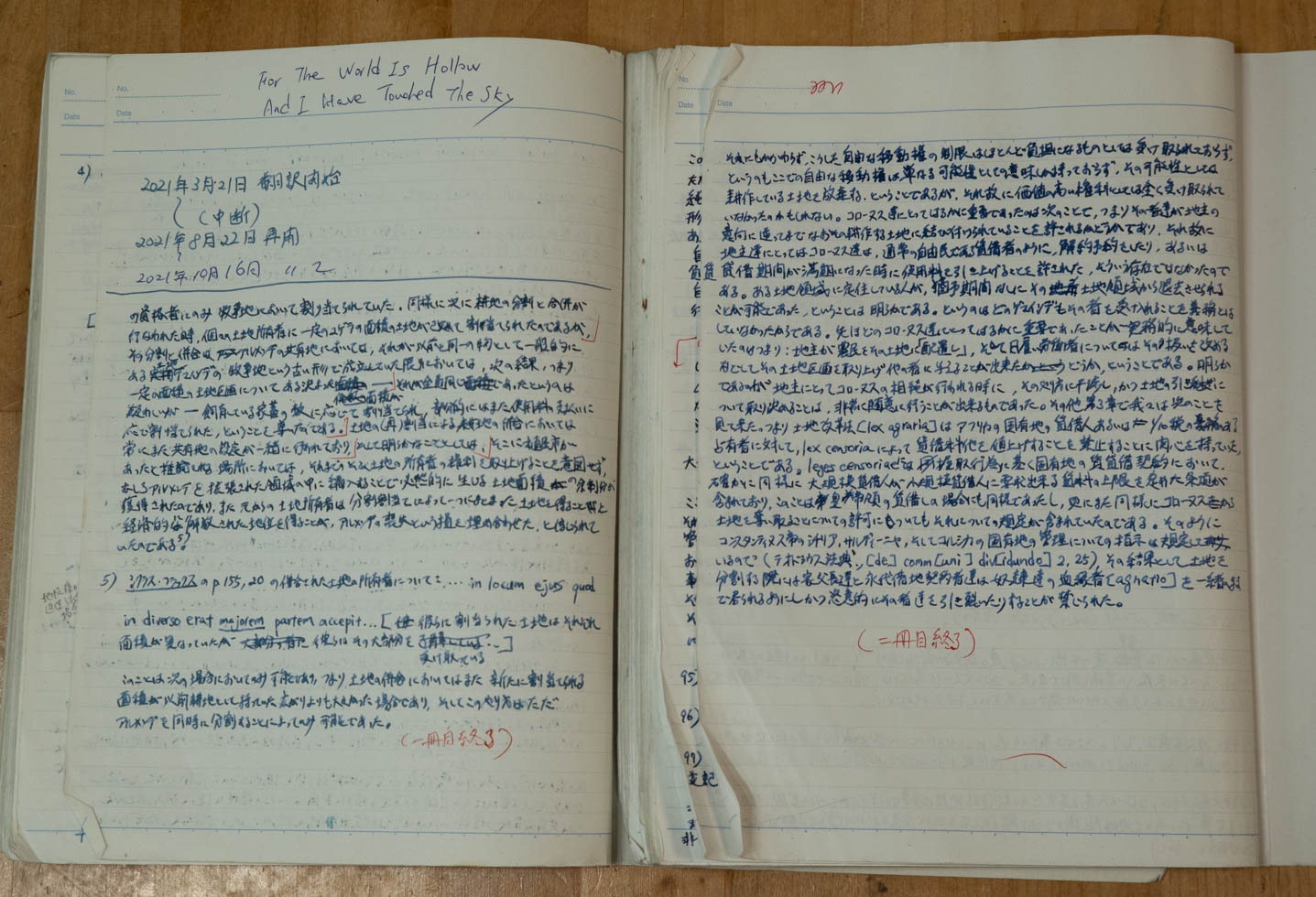

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の68回目を公開

ヴェーバーの「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の第68回目を公開しました。ついに本文が最後までたどり着きました。後は付録の地図の解説の部分の4ページが残っているだけです。最後に結論が出て来ますが、その部分がわずか半ページで、この長大で細部まで詳細に論じた論文のそれとしては、きわめてアンバランスで舌足らずという印象を禁じ得ません。まあこれを書いていたいた時期ヴェーバーは軍務に就いていたので忙しかったし、ローマ法講義資格論文としての期限もあったのでしょうが。

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の67回目を公開

ヴェーバーの「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第67回目を公開しました。

ヴェーバーのこの章の農業論はほとんどがコルメッラやウアッローの農業書に出てくることの丸写しでほとんど大学生のレポートです。

それでもヴェーバーがこの論文で紹介する前は、そうした農業書は俗な書籍であってローマ史の研究では重視されていなかったのをヴェーバーが紹介した、ということみたいですが。後8ページで7月16日頃完了予定です。今年の正月頃はお盆の頃と見積もっていたので、かなり前倒し出来ました。

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の66回目を公開

マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第66回目を公開しました。

ここでも本来自由民であったコローヌスが次第に奴隷と同一視され、土地の売買の際には、例えばその土地に立っている建物が一緒に売られるように、コローヌスもまた一緒に売られるような存在になっていく様子が描写されます。ここまでくれば農奴まで後一歩という感じです。また、ここまで読んで来て、この論文の陰のテーマは、「ムニキピウムとは何か」ではないかと思います。元々ヴェーバーの博士号論文の諮問の際に、ゲストで招かれていたテオドール・モムゼンがヴェーバーのムニキピウムと植民市の理解について異を唱えて、その後二人の間で何度か論争があり、結局その総決算がこの論文のように思います。この部分ではヴェーバーはムニキピウムを単なる税集めの装置としています。後12ページ!

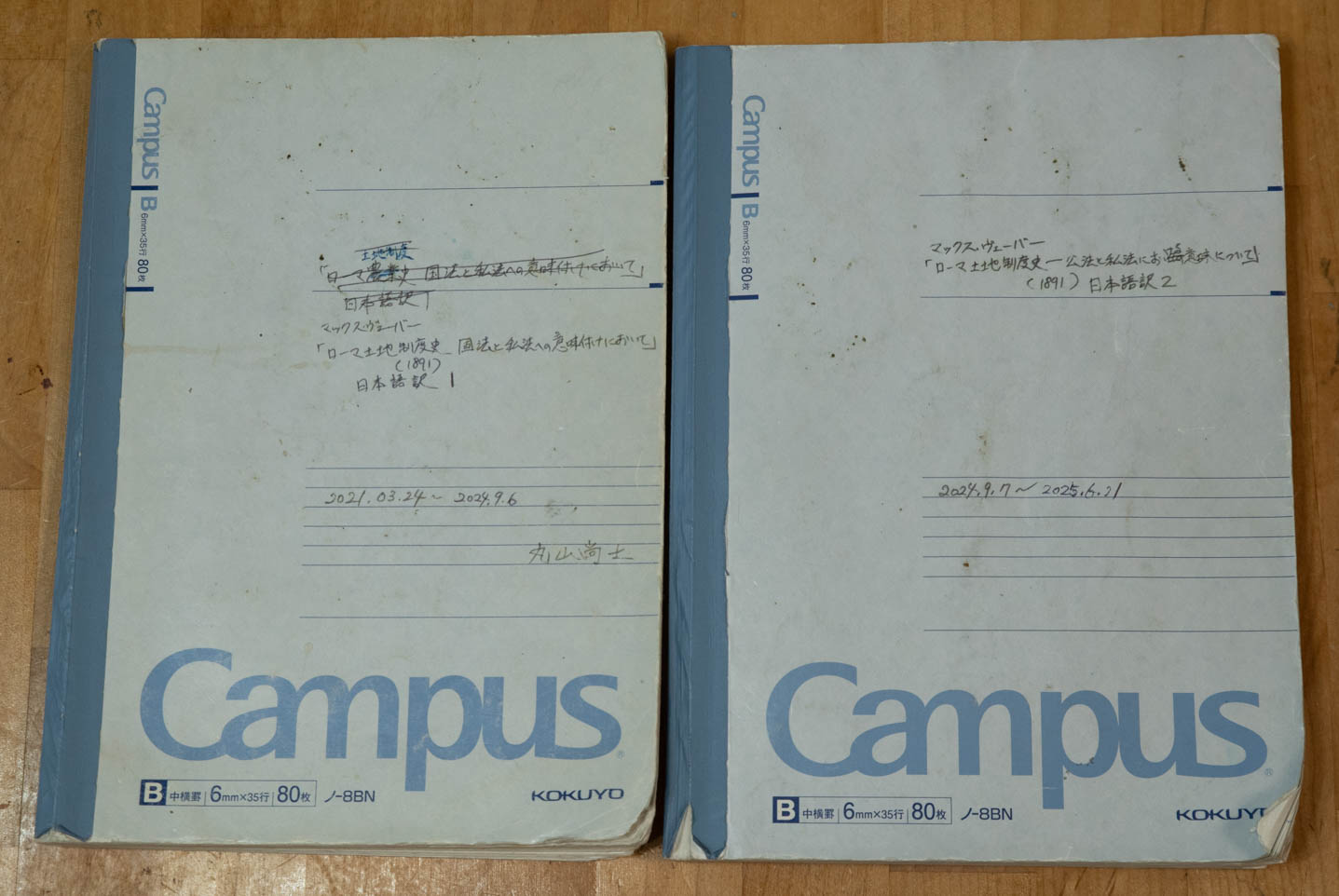

マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史」の翻訳ノート2冊目終了

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の65回目を公開

ヴェーバーの「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第65回目を公開しました。共和制期は政治の中心にいた貴族層が、帝政期になると政治的な権力を失った結果として都市を捨てて田舎の自分達の農園に引き籠もって一種の閉鎖社会を形成するという動きが論じられます。ヴェーバーはこの動きが結局中世の荘園制につながると見ています。後16ページとなりました。