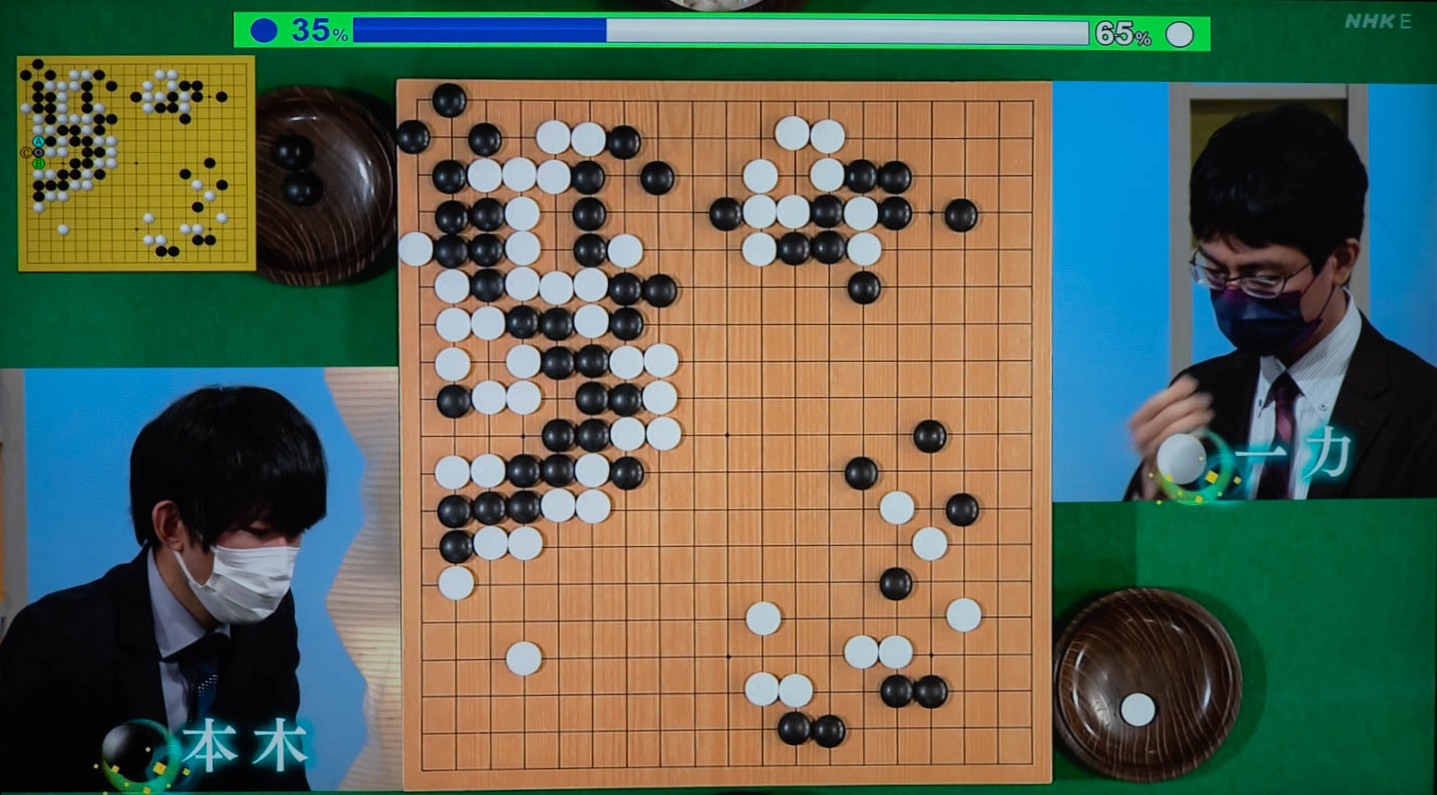

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が本木克弥8段、白番が一力遼棋聖の対戦です。序盤では白が右上隅の黒の一間高ジマリに横付けしてから、上辺で治まったのに対して、黒が左上隅で両ガカリしてから激しくなりました。黒は隅に潜り込み、白は左辺を破りましたが、白の一団に眼が無くなったのを黒がケイマで封鎖しました。白は中央の黒を攻めて反撃し、双方とも眼が無く、のっぴきならない攻め合いになりました。攻め合いは白の一手勝ちかと思われましたが、黒が左辺で取られている石から2線にハネたのが妙手で、これで黒の手が延び、逆に黒が攻め合い一手勝ちとなりました。しかし石を取れば勝ちでは無いのが碁の深い所で、白の左下隅を中心とする模様が立派になり、更に先手を取って下辺右の押さえに回ったので、形勢はむしろ白良しになりました。黒は中央で白模様の制限に向かいましたが、白の下辺押さえのもう一つの狙いである右下隅の黒の攻めに回られました。この黒を攻めながら自然に右辺の黒模様も制限出来ましたので、白の優勢が続きました。こうなると黒の狙いは、白の厚みに2箇所切りが入っているのを手がかりに下辺を上手く荒らせないかですが、結果的には不発でした。これで盤面でもどうかという形勢で黒はコミを出せず、投了となりました。これでベスト4が揃いました。

投稿者: kanrisha

アウター・リミッツの”Cold Hands, Warm Heart”

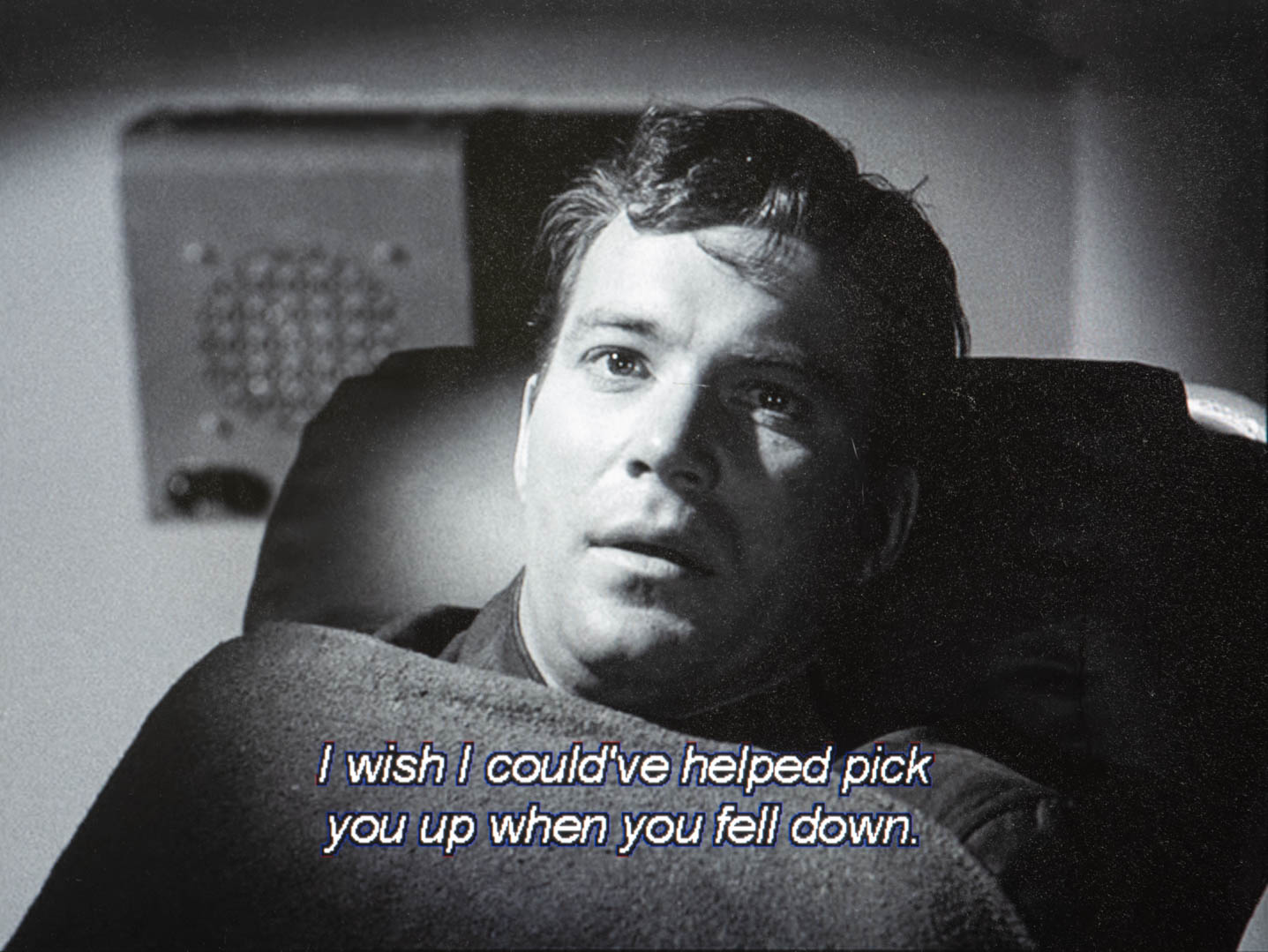

アウター・リミッツの”Cold Hands, Warm Heart”を観ました。主演がスター・トレックのカーク船長役で有名なウィリアム・シャトナーです。そのシャトナーが演じる宇宙飛行士のジェフ・バートンは、金星の軌道周回飛行を見事に成功させて、地球に戻り英雄になります。しかし奥さんのアンは、ジェフが突然気を失ったり、熱湯に近い熱さのコーヒーを一気飲みして平気だったり、夏なのに締め切って暖房を強にしたりという異変を見るようになります。またジェフは金星周回中に8分間地球と通信が途絶えていますが、その時に金星の大気中に植物が進化したような奇怪なエイリアンを見ており、それが夢に現れてジェフを苦しめます。ジェフの熱さに対する渇望はどんどん強くなり、ついには150℃のサウナの中に長時間いて平気だったり、または暖炉の側で火を強く焚いて、自分の腕に火が燃え移っても平気だったりします。そしてジェフの手は水掻きが出来、表面が変異し始めます。医者が血液を調べたら、それはもう人間のものでも地球上のどの生物のものでもないものになりつつありました。ジェフはヴァルカン計画という火星探査の計画の発案者で、議会から予算への承認をもらおうとしていました。宇宙ステーションの医者達は、ジェフを宇宙飛行士訓練用の高温に維持可能なカプセルに入れ、鎮静剤を多量に打って、何とかジェフの変異を止めようとします。中で悪夢をまた見て苦しむジェフをアンが必死に励まし、ついに朝が来てジェフは回復します。それで議会への説明会に無事出席出来、予算も取れてハッピーエンド、という話でした。ジェフの変異はおそらく金星のエイリアンの遺伝子がジェフの身体に入ったとかなんでしょうが、今一つ説明不足で分りにくいエピソードでした。でもウィリアム・シャトナーがたっぷり観られたので良かったです。

アウター・リミッツの”Cold Hands, Warm Heart”を観ました。主演がスター・トレックのカーク船長役で有名なウィリアム・シャトナーです。そのシャトナーが演じる宇宙飛行士のジェフ・バートンは、金星の軌道周回飛行を見事に成功させて、地球に戻り英雄になります。しかし奥さんのアンは、ジェフが突然気を失ったり、熱湯に近い熱さのコーヒーを一気飲みして平気だったり、夏なのに締め切って暖房を強にしたりという異変を見るようになります。またジェフは金星周回中に8分間地球と通信が途絶えていますが、その時に金星の大気中に植物が進化したような奇怪なエイリアンを見ており、それが夢に現れてジェフを苦しめます。ジェフの熱さに対する渇望はどんどん強くなり、ついには150℃のサウナの中に長時間いて平気だったり、または暖炉の側で火を強く焚いて、自分の腕に火が燃え移っても平気だったりします。そしてジェフの手は水掻きが出来、表面が変異し始めます。医者が血液を調べたら、それはもう人間のものでも地球上のどの生物のものでもないものになりつつありました。ジェフはヴァルカン計画という火星探査の計画の発案者で、議会から予算への承認をもらおうとしていました。宇宙ステーションの医者達は、ジェフを宇宙飛行士訓練用の高温に維持可能なカプセルに入れ、鎮静剤を多量に打って、何とかジェフの変異を止めようとします。中で悪夢をまた見て苦しむジェフをアンが必死に励まし、ついに朝が来てジェフは回復します。それで議会への説明会に無事出席出来、予算も取れてハッピーエンド、という話でした。ジェフの変異はおそらく金星のエイリアンの遺伝子がジェフの身体に入ったとかなんでしょうが、今一つ説明不足で分りにくいエピソードでした。でもウィリアム・シャトナーがたっぷり観られたので良かったです。

トワイライト・ゾーンの”The Shelter”

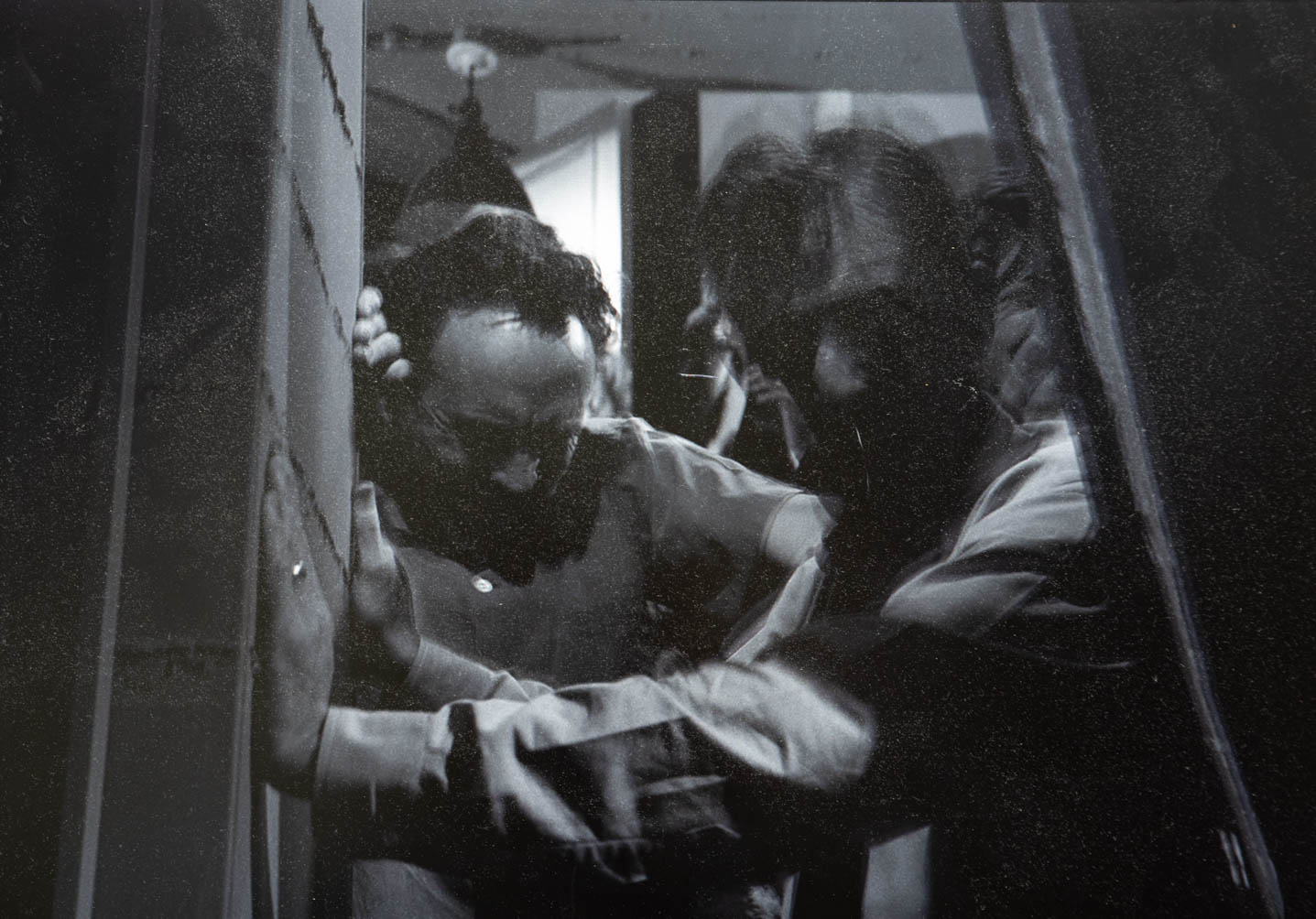

トワイライト・ゾーンの”The Shelter”を観ました。ニューヨークの近くの町で医者をやっているビルが近所の人達に誕生日を祝ってもらっています。しかし集まった人達は、ビルが医者として皆の健康を守ってくれていることを褒め称えながら、ビルが夜中にこつこつシェルターを作っていることを嘲笑します。しかし突然ラジオの臨時ニュースが入り、大統領からニューヨーク近郊に正体不明の飛行物体(UFO)が飛来中で、核ミサイルの可能性もあるので、近郊の人は地下室またはシェルターに入るように、という命令が出ます。ビルは今こそシェルターが役に立つと、奥さんと子供の3人をシェルターに入れ、2週間分の水と食料や本を持ってきて、鍵をかけて立て籠もります。そこに次々に先ほどのバースデー・パーティーに出席していた人が家族を連れてやって来て、自分の家には地下室もシェルターも無いので、ビルのシェルターに入れてくれるよう懇願します。しかしビルのシェルターは定員3人であり、それ以上の人間が入ると酸素も不足しますし、スペースも無い、とビルは全ての懇願を拒絶します。するとパニックを起している複数の家族達は、どこからか鉄の太い棒を持ってきて、ビルのシェルターのドアをその鉄棒で破ろうとします。ついにドアがこじ開けられた時、また臨時ニュースが入り、先ほどのUFO飛来は人工衛星であり、危険は去った、と言います。人々は我に返って命が無事だったのを喜びますが、ビルに対して壊した分は弁償する、と言います。しかしビルは「本物の爆弾が爆発する前に人々の心が爆発した」と言ってそれを拒絶します…

トワイライト・ゾーンの”The Shelter”を観ました。ニューヨークの近くの町で医者をやっているビルが近所の人達に誕生日を祝ってもらっています。しかし集まった人達は、ビルが医者として皆の健康を守ってくれていることを褒め称えながら、ビルが夜中にこつこつシェルターを作っていることを嘲笑します。しかし突然ラジオの臨時ニュースが入り、大統領からニューヨーク近郊に正体不明の飛行物体(UFO)が飛来中で、核ミサイルの可能性もあるので、近郊の人は地下室またはシェルターに入るように、という命令が出ます。ビルは今こそシェルターが役に立つと、奥さんと子供の3人をシェルターに入れ、2週間分の水と食料や本を持ってきて、鍵をかけて立て籠もります。そこに次々に先ほどのバースデー・パーティーに出席していた人が家族を連れてやって来て、自分の家には地下室もシェルターも無いので、ビルのシェルターに入れてくれるよう懇願します。しかしビルのシェルターは定員3人であり、それ以上の人間が入ると酸素も不足しますし、スペースも無い、とビルは全ての懇願を拒絶します。するとパニックを起している複数の家族達は、どこからか鉄の太い棒を持ってきて、ビルのシェルターのドアをその鉄棒で破ろうとします。ついにドアがこじ開けられた時、また臨時ニュースが入り、先ほどのUFO飛来は人工衛星であり、危険は去った、と言います。人々は我に返って命が無事だったのを喜びますが、ビルに対して壊した分は弁償する、と言います。しかしビルは「本物の爆弾が爆発する前に人々の心が爆発した」と言ってそれを拒絶します…

まあ核戦争の危機が叫ばれていた1960年代半ばならではの話です。またビルのシェルターはノアの箱舟のイメージも重ねられているようです。

ウルトラQの「海底原人ラゴン」

ウルトラQの「海底原人ラゴン」を観ました。このラゴンも中々の造形で、似ている芸能人とか力士とかいそうです。とりあえず私は何故か囲碁棋士の林漢傑さんを連想しました。「原子力潜水艦シービュー号」にも半魚人が出てきますが、こちらの方がいいですね。

ウルトラQの「海底原人ラゴン」を観ました。このラゴンも中々の造形で、似ている芸能人とか力士とかいそうです。とりあえず私は何故か囲碁棋士の林漢傑さんを連想しました。「原子力潜水艦シービュー号」にも半魚人が出てきますが、こちらの方がいいですね。

ラゴンもいいですが、日本が沈没する、と主張してキチガイ扱いされる博士が出てきて、小松左京の日本沈没の先駆けです。お話としては、卵を漁師に持って行かれてしまった母親ラゴンが子供を取り戻しにくるというある意味ほのぼのものです。なお、このラゴンはウルトラマンでも、原爆の放射能で巨大化したものが出てきて、ウルトラマンをかなり苦しめます。

アウター・リミッツの”Soldier”

アウター・リミッツの”Soldier”を観ました。今日からシーズン2です。シーズン2はブルーレイが入手出来ずDVDですが、画質は問題無いものの音が悪く、また字幕にギザギザがあって汚いです。

アウター・リミッツの”Soldier”を観ました。今日からシーズン2です。シーズン2はブルーレイが入手出来ずDVDですが、画質は問題無いものの音が悪く、また字幕にギザギザがあって汚いです。

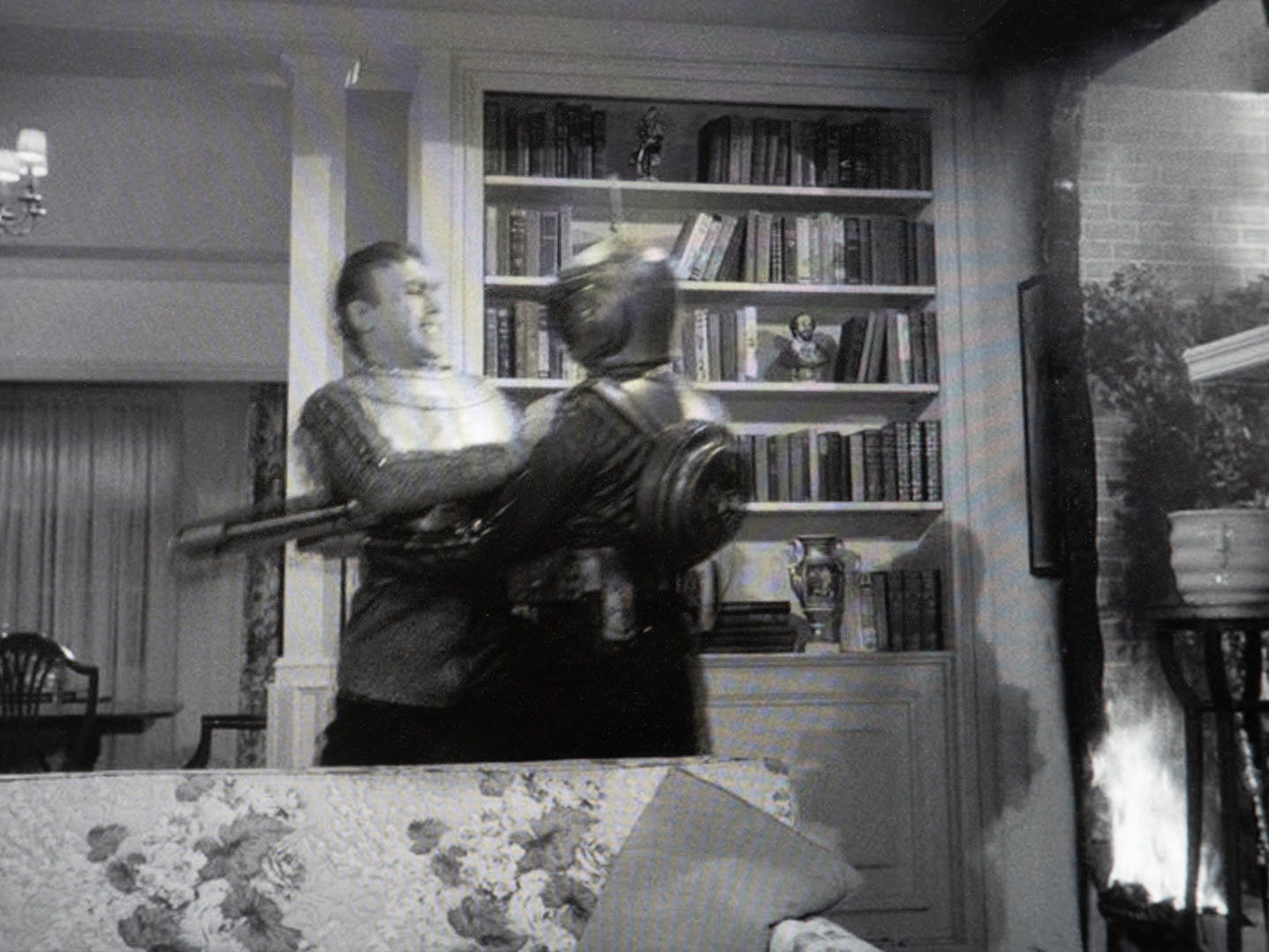

まあそれは置いておいて、プロデューサーが変わったせいか、なかなか見応えのある秀作でした。1800年後の地球では、2つの勢力に分れて戦争が続いていました。そこで戦っているのは親も知らず培養器から産まれ、ただ戦うために訓練された「兵士」です。2人の兵士がお互いを殺そうと戦っている時に、レーザーのような光に打たれた2人は、タイムトンネルの時空を彷徨う感じでどこかへ飛ばされます。その一方のクアロは1964年にアメリカに移動し、敵の方は時空の狭間にはまって動けなくなります。クアロはその武器で一人の新聞売りを殺したため、パトカーがやって来ますが、クアロの銃はパトカーを簡単に消滅させてしまいます。しかし結局クアロは銃で撃たれてヘルメットを飛ばされると、その時代のノイズに耐えきれず気絶し捕らえられます。クアロは言語学者のトムによって調べられ、その言葉が分析されます。それは驚くべきことに英語でした。トムは何とかクアロと親しくなろうとし、敵ではないことを教えます。そしてついにトムはクアロをしばらく自分の家で暮させることにします。クアロはトムの家族に心を開きかけたかと思いましたが、ある日銃砲店に押し入ってライフルを強奪します。しかしトムは諦めずに説得し、クアロを再び彼の家に連れて行き、ライフルを手放させます。その時トムの奥さんが電話を細工して政府の人間に連絡していたことをクアロは悟り激高しますが、まさにその瞬間、クアロの本来の敵が時の狭間から解放されて、クアロを殺そうとやって来て、もみ合いになります。クアロはただ兵士の本能からか、あるいはもしかしたらトムの家族を守ろうとしてか、相撃ちになり二人とも消滅してしまいます…

という感じでなかなか緊迫感のある飽きない55分間でした。シーズン2はちょっと期待します。

トワイライト・ゾーンの”The Arrival”

トワイライト・ゾーンの”The Arrival”を観ました。バッファローからある空港に到着したばかりの107便、機体はDC-3です。(注:このエピソードの放映当時、既にかなり古い機種でロカール線の一部で使われていただけというのが伏線になっています。DC-3が活躍したのは1940-50年代です。)機体は誘導に従い、所定の停止位置にピタリと止まります。係員がドアを開けるように叩いても何の返事もなく、また貨物室には荷物はまったくありませんでした。しかも機内に入ってみると、そこには乗客の姿もパイロットの姿もありませんでした。パイロット無しで、この機体が停止位置にピタリと止まる、ということはあり得ません。ある者が乗客はパラシュートで脱出したのでは、という仮説を出しますが、パイロットの説明がつきません。連邦航空局から、グラント・シェックリーという男が調査にやって来ます。グラントは20年の経験があるベテランで、これまで全ての航空事故の原因を究明して来たことを誇りに思っていました。グラントが機体を調査していると、ある者はシートの色が青だと言い、別のものは赤や茶だったと言います。更に尾翼の機体番号もそれを見る人によって違うことが判明します。グラントはそこから、この機体は幻想であり、実在しない、という仮説を立てます。それを実証するため、機体は地下格納庫に運び込まれ、そこでエンジンがかけられます。プロペラは回り出し、しかしグラントは幻想説を実証するため、自分の手を回っているプロペラに突っ込もうとし、その瞬間パイロットごと機体が消えます。それだけでなく、グラントの回りにいた空港の責任者と関係者も消えてしまいます。空港の事務所に戻ったグラントはそこに消えた人達を発見しますが、彼らは人が乗っていない107便など知らないと言い、107便が無事に到着した証拠としてその便で来た女優が空港に降り立つシーンの写真を載せた新聞を見せます。その内空港の責任者が、17~18年前に飛行中に消えて行方不明になり、そのままどこへ行ったか分らなかった107便があったことを思い出します。実はその事故の調査を担当したのがグラントであり、彼はその記憶を自分の唯一の失敗として脳からある意味無意識の内消していました。それで幻想を見た、というのがオチですが、「さまよえるオランダ人」の飛行機版でもあります。

トワイライト・ゾーンの”The Arrival”を観ました。バッファローからある空港に到着したばかりの107便、機体はDC-3です。(注:このエピソードの放映当時、既にかなり古い機種でロカール線の一部で使われていただけというのが伏線になっています。DC-3が活躍したのは1940-50年代です。)機体は誘導に従い、所定の停止位置にピタリと止まります。係員がドアを開けるように叩いても何の返事もなく、また貨物室には荷物はまったくありませんでした。しかも機内に入ってみると、そこには乗客の姿もパイロットの姿もありませんでした。パイロット無しで、この機体が停止位置にピタリと止まる、ということはあり得ません。ある者が乗客はパラシュートで脱出したのでは、という仮説を出しますが、パイロットの説明がつきません。連邦航空局から、グラント・シェックリーという男が調査にやって来ます。グラントは20年の経験があるベテランで、これまで全ての航空事故の原因を究明して来たことを誇りに思っていました。グラントが機体を調査していると、ある者はシートの色が青だと言い、別のものは赤や茶だったと言います。更に尾翼の機体番号もそれを見る人によって違うことが判明します。グラントはそこから、この機体は幻想であり、実在しない、という仮説を立てます。それを実証するため、機体は地下格納庫に運び込まれ、そこでエンジンがかけられます。プロペラは回り出し、しかしグラントは幻想説を実証するため、自分の手を回っているプロペラに突っ込もうとし、その瞬間パイロットごと機体が消えます。それだけでなく、グラントの回りにいた空港の責任者と関係者も消えてしまいます。空港の事務所に戻ったグラントはそこに消えた人達を発見しますが、彼らは人が乗っていない107便など知らないと言い、107便が無事に到着した証拠としてその便で来た女優が空港に降り立つシーンの写真を載せた新聞を見せます。その内空港の責任者が、17~18年前に飛行中に消えて行方不明になり、そのままどこへ行ったか分らなかった107便があったことを思い出します。実はその事故の調査を担当したのがグラントであり、彼はその記憶を自分の唯一の失敗として脳からある意味無意識の内消していました。それで幻想を見た、というのがオチですが、「さまよえるオランダ人」の飛行機版でもあります。

この自分は確かに何かを見たのに、他の誰もそれを見ておらず、狂人扱いされる、というのがトワイライト・ゾーンにも何話かありますが、ある意味典型的悪夢のパターンですね。

ウルトラQの「2020年の挑戦」

ウルトラQの「2020年の挑戦」を観ました。いわゆるケムール人が登場します。このケムール人も当時の子供に人気があり、ストッキングを頭にかぶせて、ぴよーん、ぴよーん、と飛ぶように走る「ケムール人走り」の真似が当時の子供の間で流行りました。ちょっと後のアポロ11号の月面着陸の時の「ムーンウォーク」にも似ています。またこのケムール人に非常に良く似たエイリアンが、ウルトラマンの最終回で、ウルトラマンを倒したゼットンを操る宇宙人として登場します。若干デザインが違いますが、ほとんど使い回しでしょう。この回には自衛隊?の司令官で小林昭二も登場しています。またウルトラQの初期では登場するジェット戦闘機がセイバー型だったのに対し、このエピソードではロッキードF-104Jスターファイターに変わっています。調べたら自衛隊での実戦配備は1963年から始っていました。丁度このエピソードの放送当時、主力戦闘機の地位を占めるようになっていたんでしょうね。

ウルトラQの「2020年の挑戦」を観ました。いわゆるケムール人が登場します。このケムール人も当時の子供に人気があり、ストッキングを頭にかぶせて、ぴよーん、ぴよーん、と飛ぶように走る「ケムール人走り」の真似が当時の子供の間で流行りました。ちょっと後のアポロ11号の月面着陸の時の「ムーンウォーク」にも似ています。またこのケムール人に非常に良く似たエイリアンが、ウルトラマンの最終回で、ウルトラマンを倒したゼットンを操る宇宙人として登場します。若干デザインが違いますが、ほとんど使い回しでしょう。この回には自衛隊?の司令官で小林昭二も登場しています。またウルトラQの初期では登場するジェット戦闘機がセイバー型だったのに対し、このエピソードではロッキードF-104Jスターファイターに変わっています。調べたら自衛隊での実戦配備は1963年から始っていました。丁度このエピソードの放送当時、主力戦闘機の地位を占めるようになっていたんでしょうね。

またケムール人の目的が科学が進歩して人口を大幅に増やせたけど、肉体の衰えだけはどうしようもなく、地球人の肉体を狙ったということで、ジェリー・アンダーソンのUFOと共通性があります。それから一度警官に銃で倒された等身大のケムール人がその後巨大化するというのは、後の東映の戦隊シリーズの超基本設定でおそらくルーツはこのエピソードではないかと思います。

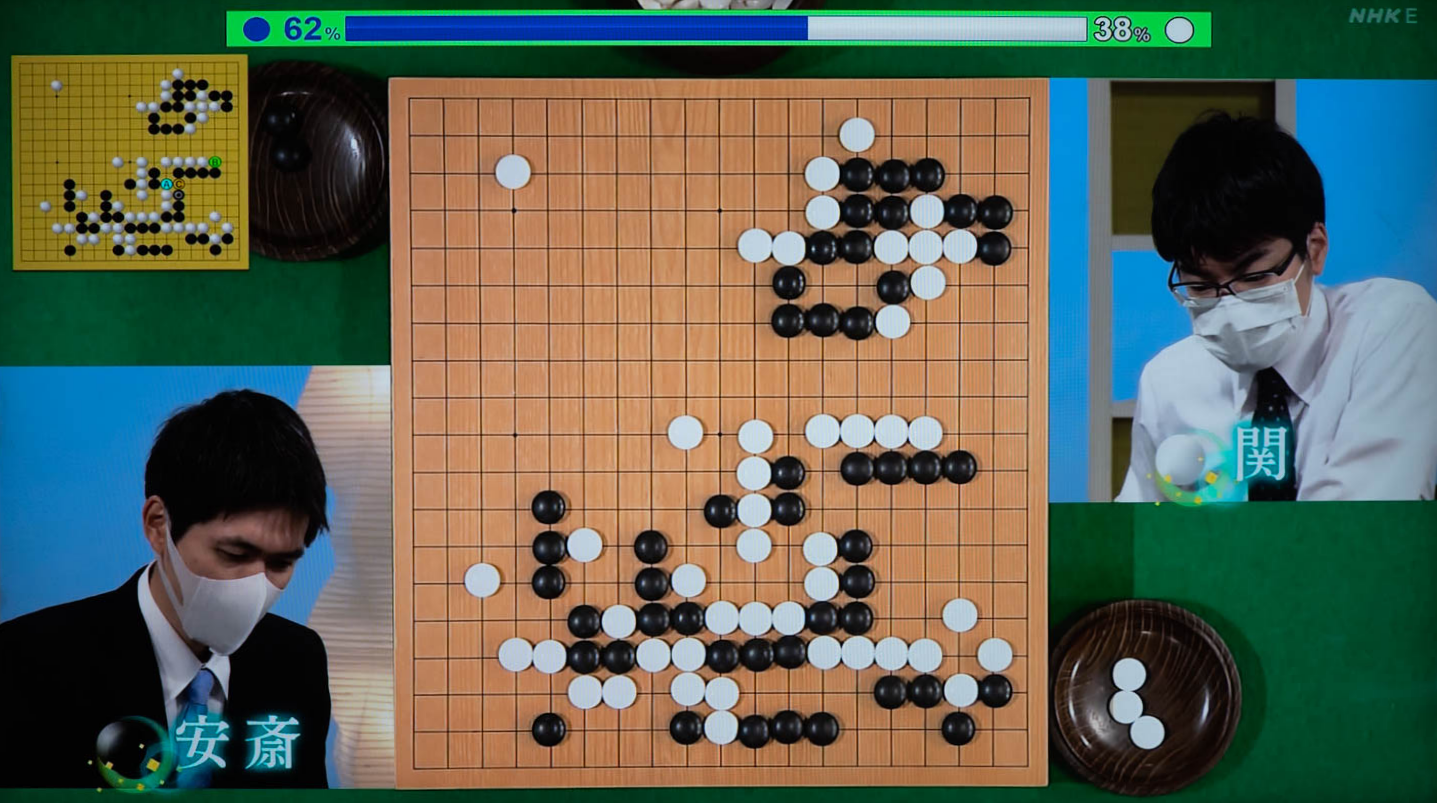

NHK杯戦囲碁 安斎伸彰8段 対 関航太郎天元(2023年2月19日放送分)

本日のNHK杯戦の囲碁は、準々決勝の第3局で、黒番が安斎伸彰8段、白番が関航太郎天元の対戦です。白が右上隅の黒の大ゲイマジマリの構えに星に付けていってから競い合いが始まりました。黒のハネに白が切っていってから激しくなりました。しかし黒は元々三間バサミで打った石を活かして上下の白を絡み攻めにしました。なおかつ白は上方の石でタネ石2子を当てられて継げないため、白だけが被告になり、この辺りは黒が優勢でした。その後黒が下方の白を分断して、白は忙しくなりました。中央で戦った後、白が右下隅に手を戻してここで大劫が始まりました。途中白が劫立てで右辺を出たのに黒が受けずに劫を解消していれば黒の優勢が続いていましたが、黒が受けたため、結局白は下辺の黒を取る劫立てを打ち、黒は劫を解消しました。黒は左辺下方の黒を上手くしのげば勝ちでした。ここで黒は白の左下隅にAIも予想していなかった上手い手を打ち、劫が残りました。ここで黒が右辺の白を切り離しに中央を出たのを、白が左下隅で2子抜いて劫を防ぎました。しかしこれで右辺は通しの黒地で100目以上となりました。後は残された左辺と上辺の白の模様の中で如何に白地を減らしながら活きるかですが、ここでちょっと黒の追及が中途半端で、左上隅、上辺、左辺といい白地が出来、白が勝勢になりました。終わってみれば盤面持碁の白の6目半勝ちでした。

アウター・リミッツの”The Forms of Things Unknown”

アウター・リミッツの”The Forms of Things Unknown”を観ました。これがシーズン1の第32話で最後です。

アウター・リミッツの”The Forms of Things Unknown”を観ました。これがシーズン1の第32話で最後です。

カッシャとレオノーラという二人の若い女性がアンドレという若い男とドライブしています。男は湖を見つけそこで泳ぎますが、女達はアンドレに毒入りのカクテルを飲ませ殺します。実はアンドレは金持ちのドラ息子ですが、レオノーラの父親を脅迫してそこから金を取ろうとしていました。二人が雨の中死体を車で運んでいると、突然死体を入れたトランクが開きます。レオノーラは死体がウィンクしたと思い、恐怖のあまり森の中を逃げ、やがて一軒の家を見つけ助けを請います。カッシャも追いつき二人とも中に入れてもらいましたが、そこは盲目の老年男性と若い男(また出ました、ナポレオン・ソロのイリア・クリアキンで有名なデヴィッド・マッカラムです!)が二人で住んでいました。二階からは何故か多数の時計のチクタク音が聞こえて来ます。カッシャはアンドレの死体を埋めようと車に戻ります。カッシャは2階の時計だらけの奇妙な部屋で蘇ったアンドレを発見して気絶します。実は若い男は時を傾斜させる装置を作っていて、その装置で過去に死んだ者を甦らせることが出来ており、アンドレを蘇らせてしまったものです。若い男は結局悪を蘇らせてしまったことを悟り、再度アンドレを死体に戻します。実はその若い男自身もその装置で蘇ったのであり、その装置を壊すように女性達に頼んだ後、結局自分でその装置を逆転させて自分自身を消滅させます。

今回もまたSF+ゴシックロマンという感じの話でした。時を傾斜させる装置の何というかチープさにはあきれましたが。

小池一夫・叶精作の「オークション・ハウス」

小池一夫・叶精作の「オークション・ハウス」を読了。このコンビの作品は「実験人形ダミー・オスカー」「BROTHERS-ブラザーズ」「魔物語 愛しのベティ」などがありますが、最後のを除いて、やたらとSEXシーンが出てくるのが特徴で、この作品も同じです。これを読んだきっかけは先週土曜日カーナビの取り付けで待ち時間が3時間半もあったんで、コンビニで最初の2巻を買って読んだら面白かったので、後も読んだものです。前半は敵討ちがメインで、フェルメールの「レースを編む女」をオークションで落札した主人公の両親が3人組の殺し屋に虐殺され絵も奪われたのに復讐するという話です。小池一夫は元々大衆小説家志望で、山手樹一郎の弟子でした。そういう意味では敵討ちというのは、実に大衆小説的ではあります。後は主人公がフェルメールの贋作で有名なハンス・メヘーレンの息子の弟子になり、自身も贋作技術を身に付けたため、真作と贋作の見分けが非常に上手い、という設定も面白いです。しかしまともなのは、この電子版で15巻ぐらいの敵討ちが完了するまでで、後は蛇足としかいいようがなく、主人公は(ゴルゴ13+007)÷2のような何でもありのスーパーヒーローになり、また行く先々で恋人を作り妻にして、最後は妻が14人とかになります。また主人公の背中は次々に襲ってくる敵との戦いで傷だらけになり、ますますゴルゴ13化しています。ちなみに小池一夫は「子連れ狼」がヒットする前はそのゴルゴ13のさいとうプロにいたのであり、ゴルゴ13の原作も何本か書いています。なのでゴルゴ13的スーパーマンを描写するのは非常に得意です。また作画の叶精作もさいとうプロ出身です。しかし、途中から主人公がヤマト拳法という秘拳の継承者で、それを習った人が連合艦隊の南雲中将だとか、またその拳法の別の継承者がヒトラーとその娘だとか(「ブラザーズ」でもヒトラーがサイボーグ{HEM}として蘇るという話しがあります)、この辺りに来るともう笑うしかないです。敵討ちで終らせておけばA級作品だったと思います。

小池一夫・叶精作の「オークション・ハウス」を読了。このコンビの作品は「実験人形ダミー・オスカー」「BROTHERS-ブラザーズ」「魔物語 愛しのベティ」などがありますが、最後のを除いて、やたらとSEXシーンが出てくるのが特徴で、この作品も同じです。これを読んだきっかけは先週土曜日カーナビの取り付けで待ち時間が3時間半もあったんで、コンビニで最初の2巻を買って読んだら面白かったので、後も読んだものです。前半は敵討ちがメインで、フェルメールの「レースを編む女」をオークションで落札した主人公の両親が3人組の殺し屋に虐殺され絵も奪われたのに復讐するという話です。小池一夫は元々大衆小説家志望で、山手樹一郎の弟子でした。そういう意味では敵討ちというのは、実に大衆小説的ではあります。後は主人公がフェルメールの贋作で有名なハンス・メヘーレンの息子の弟子になり、自身も贋作技術を身に付けたため、真作と贋作の見分けが非常に上手い、という設定も面白いです。しかしまともなのは、この電子版で15巻ぐらいの敵討ちが完了するまでで、後は蛇足としかいいようがなく、主人公は(ゴルゴ13+007)÷2のような何でもありのスーパーヒーローになり、また行く先々で恋人を作り妻にして、最後は妻が14人とかになります。また主人公の背中は次々に襲ってくる敵との戦いで傷だらけになり、ますますゴルゴ13化しています。ちなみに小池一夫は「子連れ狼」がヒットする前はそのゴルゴ13のさいとうプロにいたのであり、ゴルゴ13の原作も何本か書いています。なのでゴルゴ13的スーパーマンを描写するのは非常に得意です。また作画の叶精作もさいとうプロ出身です。しかし、途中から主人公がヤマト拳法という秘拳の継承者で、それを習った人が連合艦隊の南雲中将だとか、またその拳法の別の継承者がヒトラーとその娘だとか(「ブラザーズ」でもヒトラーがサイボーグ{HEM}として蘇るという話しがあります)、この辺りに来るともう笑うしかないです。敵討ちで終らせておけばA級作品だったと思います。