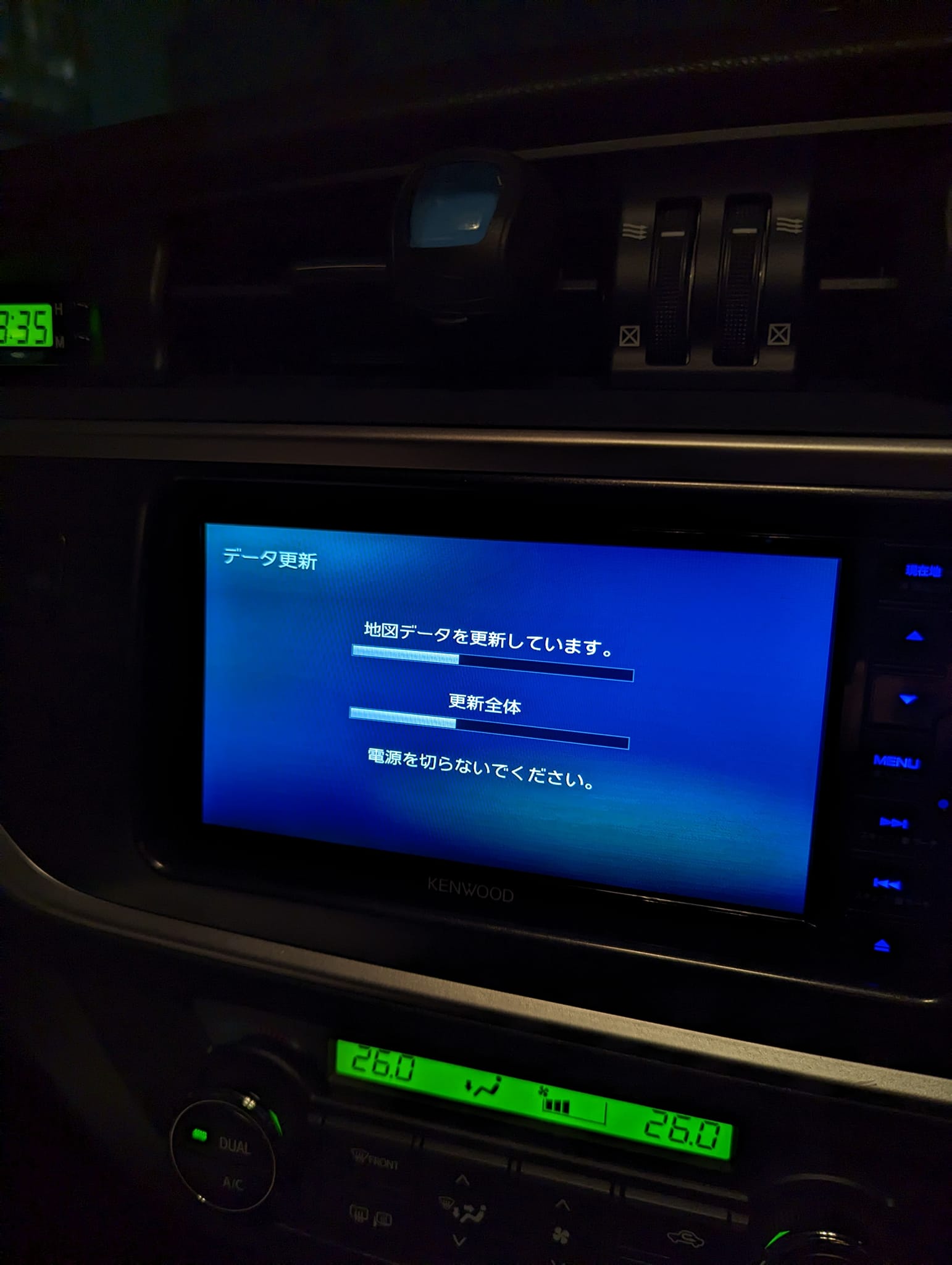

トワイライト・ゾーンの”Two”を観ました。ここからシーズン3になります。あるおそらくアメリカのどこかの町ですが、ほとんどジャングルになっています。ここでは5年前までアメリカとおそらくソ連の局地戦が行われた結果、町はほとんど破壊され人は誰も歩いていません。そこに女性兵士が現れ、町を歩き回ってレストランの跡を見つけ、チキンの缶詰めを発見して食べようとします。そこに女性とは別の色の軍服を着た男性兵士が現れ、争いになり結局男性が女性をノックアウトします。男性はチキンを取って食べますが、半分食べた所で女性兵士に水をかけて目を覚まさせ、チキンを与えて食べるように言います。そしてもう戦うつもりは無いと言いますが、女性兵士には男性兵士の英語は通じません。理髪店の跡で男性兵士は髭を剃り、女性兵士は顔を洗って二人ともなかなかの美男美女であることが分ります。途中で女性が銃を見つけて撃ち合いになったりしまったが、結局二人は婚礼衣装をそれぞれ見つけて身にまとい、おそらく一緒になるというのが暗示されて終わりになります。

トワイライト・ゾーンの”Two”を観ました。ここからシーズン3になります。あるおそらくアメリカのどこかの町ですが、ほとんどジャングルになっています。ここでは5年前までアメリカとおそらくソ連の局地戦が行われた結果、町はほとんど破壊され人は誰も歩いていません。そこに女性兵士が現れ、町を歩き回ってレストランの跡を見つけ、チキンの缶詰めを発見して食べようとします。そこに女性とは別の色の軍服を着た男性兵士が現れ、争いになり結局男性が女性をノックアウトします。男性はチキンを取って食べますが、半分食べた所で女性兵士に水をかけて目を覚まさせ、チキンを与えて食べるように言います。そしてもう戦うつもりは無いと言いますが、女性兵士には男性兵士の英語は通じません。理髪店の跡で男性兵士は髭を剃り、女性兵士は顔を洗って二人ともなかなかの美男美女であることが分ります。途中で女性が銃を見つけて撃ち合いになったりしまったが、結局二人は婚礼衣装をそれぞれ見つけて身にまとい、おそらく一緒になるというのが暗示されて終わりになります。

なお女性兵士の唯一のセリフの”prekrasnyy”はロシア語で「美しい」という意味です。

投稿者: kanrisha

ウルトラQの「虹の卵」

ウルトラQの「虹の卵」を観ました。ウルトラQのエピソードの中では、かなり普通のというかちゃんとした怪獣もの。それでパゴスという怪獣がかなり強力で、ウランなどの放射性物質を食べ、口から分子破壊光線を出します。しかしご都合主義で以前北京の原子力発電所をパゴスが襲った時のデータからネオニュートロンミサイルというパゴス専用の武器が出来ていて、あっさりそのミサイルでやられます。そういった怪獣の話に、子供達とある老婦人の触れあい話がからませてあって、最後はその老婦人が歩けなかったのが歩けるようになる、という「クララが立った!」的エピソードになり、ウランの収容容器が願いを叶える虹の卵だったんだ、とほのぼの終ります。

ウルトラQの「虹の卵」を観ました。ウルトラQのエピソードの中では、かなり普通のというかちゃんとした怪獣もの。それでパゴスという怪獣がかなり強力で、ウランなどの放射性物質を食べ、口から分子破壊光線を出します。しかしご都合主義で以前北京の原子力発電所をパゴスが襲った時のデータからネオニュートロンミサイルというパゴス専用の武器が出来ていて、あっさりそのミサイルでやられます。そういった怪獣の話に、子供達とある老婦人の触れあい話がからませてあって、最後はその老婦人が歩けなかったのが歩けるようになる、という「クララが立った!」的エピソードになり、ウランの収容容器が願いを叶える虹の卵だったんだ、とほのぼの終ります。

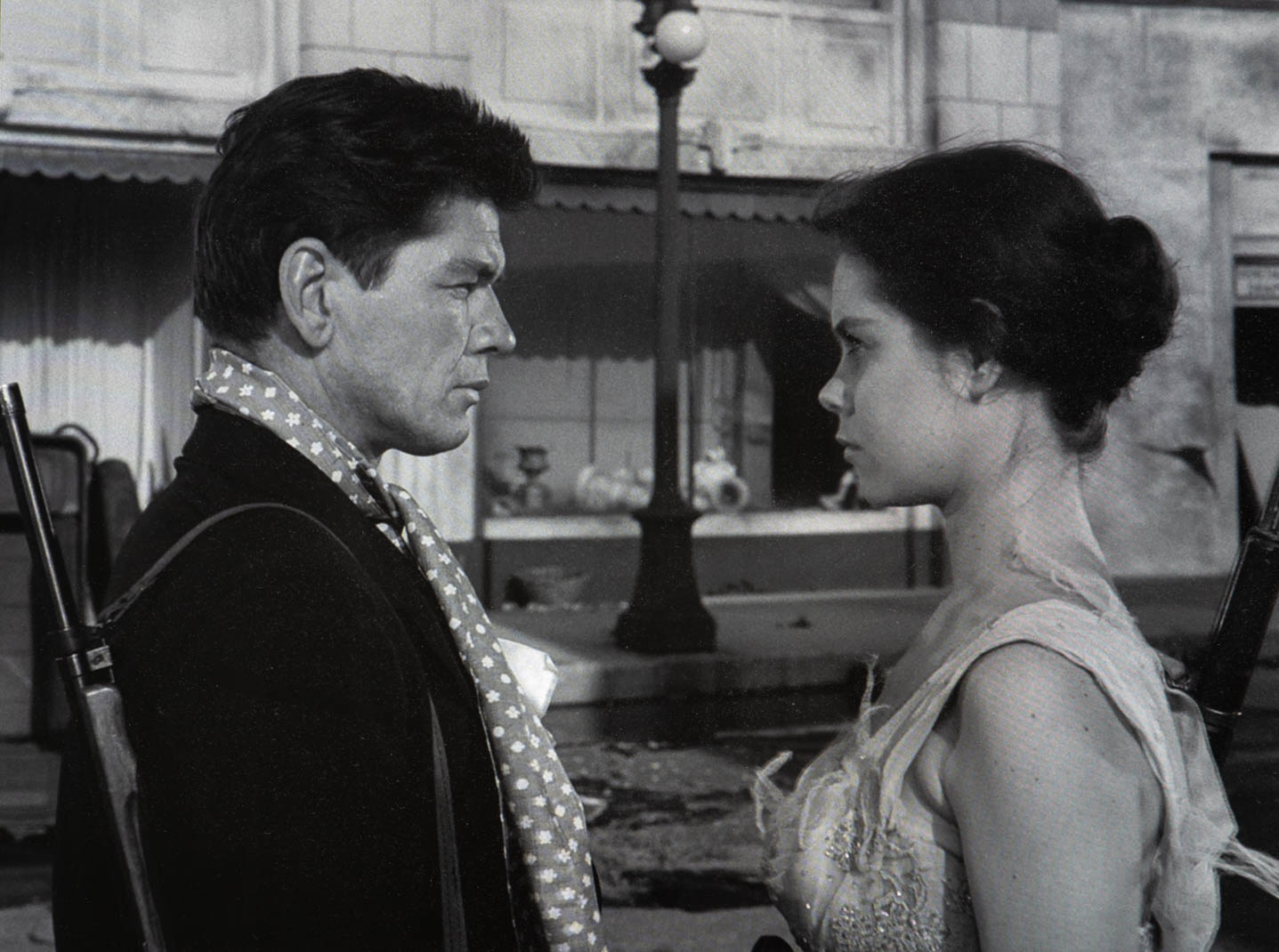

アウター・リミッツの”The Chameleon”

アウター・リミッツの”The Chameleon”を観ました。あるエイリアンのUFOが地球に着陸し、一人のガードマンを殺害します。軍隊はすぐに攻撃しようとしますが、調査の結果UFOが核エンジンか核爆弾を中に持っていることが分り、攻撃は中止になります。CIAはこれまで何度も困難な任務を成功させてきたメイスというある意味自分を持たないで任務に徹する男を、エイリアンの血から採取したDNAを使ってエイリアンの姿そのままに変異させ、UFOの中に送り込みます。メイスはすぐに地球人が化けたものだということがばれ、フォースフィールドに捕まえられてしまいます。メイスはしかし、エイリアンのDNAから彼らの知識の一部も体得し、エイリアンの宇宙船の状況やその他について披露し、エイリアンは結局メイスを仲間と認め、彼らの星に一緒に来るように誘います。しかしCIAのボスからの合図で自分の使命を思い出したメイスはエイリアンの一人をエイリアンの武器で殺害します。そしてもう一人残ったエイリアンを追い詰めながら、結局エイリアンが平和な種族であり、むしろ地球人が残虐であることを悟り、CIAのエージェントとしてこれまでカメレオンのように生きてきたのを止め、今度こそ本当にエイリアンの星に自ら行くことを望みます。メイスの気持ちを理解した軍隊のトップとCIAは、UFOを攻撃せずにそのまま離陸させ見送ります。

アウター・リミッツの”The Chameleon”を観ました。あるエイリアンのUFOが地球に着陸し、一人のガードマンを殺害します。軍隊はすぐに攻撃しようとしますが、調査の結果UFOが核エンジンか核爆弾を中に持っていることが分り、攻撃は中止になります。CIAはこれまで何度も困難な任務を成功させてきたメイスというある意味自分を持たないで任務に徹する男を、エイリアンの血から採取したDNAを使ってエイリアンの姿そのままに変異させ、UFOの中に送り込みます。メイスはすぐに地球人が化けたものだということがばれ、フォースフィールドに捕まえられてしまいます。メイスはしかし、エイリアンのDNAから彼らの知識の一部も体得し、エイリアンの宇宙船の状況やその他について披露し、エイリアンは結局メイスを仲間と認め、彼らの星に一緒に来るように誘います。しかしCIAのボスからの合図で自分の使命を思い出したメイスはエイリアンの一人をエイリアンの武器で殺害します。そしてもう一人残ったエイリアンを追い詰めながら、結局エイリアンが平和な種族であり、むしろ地球人が残虐であることを悟り、CIAのエージェントとしてこれまでカメレオンのように生きてきたのを止め、今度こそ本当にエイリアンの星に自ら行くことを望みます。メイスの気持ちを理解した軍隊のトップとCIAは、UFOを攻撃せずにそのまま離陸させ見送ります。

まあ結局恐ろしいエイリアンっていうのはもしかすると地球人の残虐さの単なる反映かと、反省させるようなお話でした。

カーナビを新しくしました。

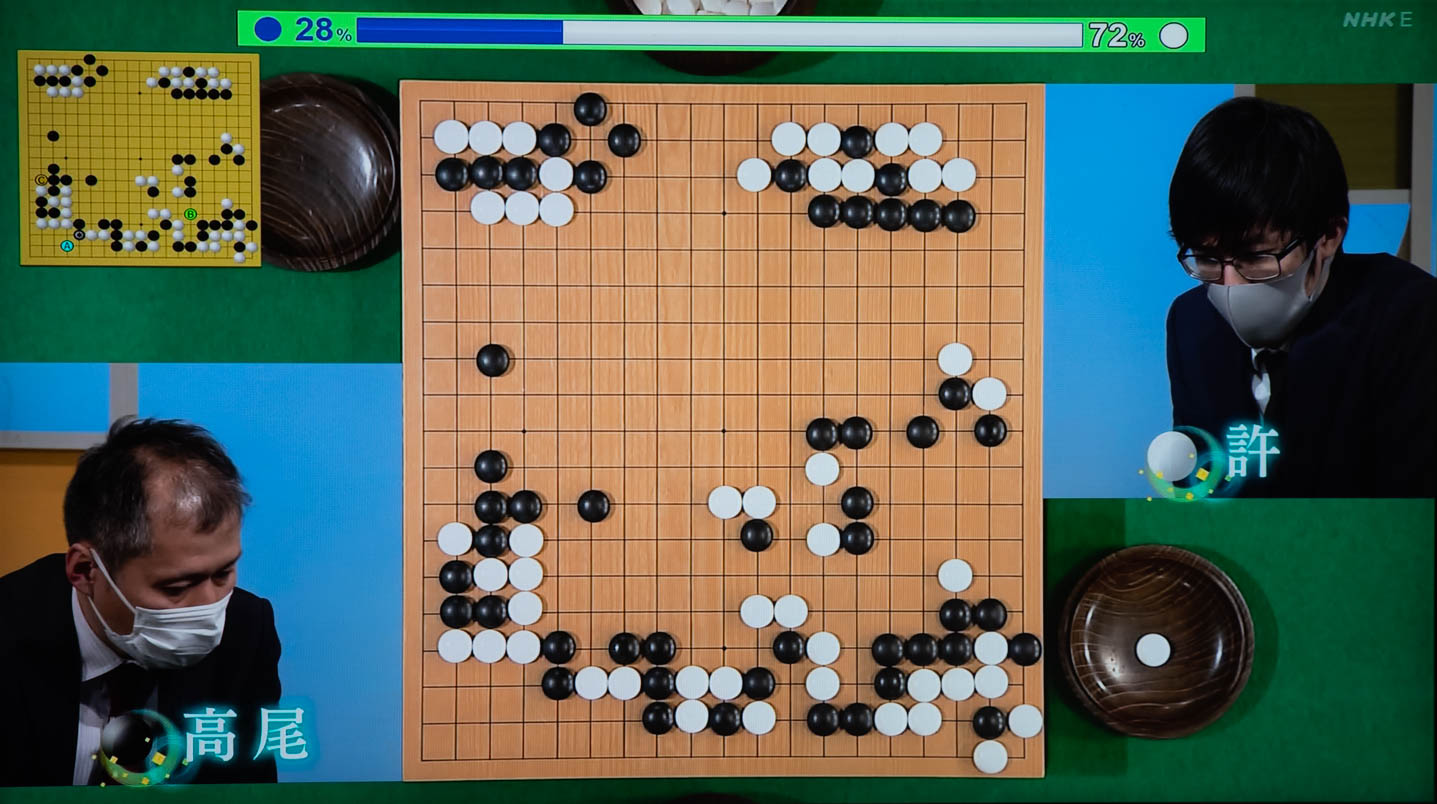

NHK杯戦囲碁 高尾紳路9段 対 許家元9段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が高尾紳路9段、白番が許家元9段の対戦です。布石は黒が右辺に大模様を築きましたが、黒は模様一辺倒ではなく、左上隅では三々に入り、また左下隅でも左辺から裾がかりし、バランスを取っていました。白は右辺は下方で浅い消しを打ちました。下辺の折衝でやや黒に誤算があり、あちこちに断点があって切れる可能性があり、白がリードしました。その後白が右辺上方に深く打ち込み、この石自体が単独で活きるのは難しかったですが、黒のダメヅマリを利用して、中央に利きを沢山作りました。そうしておいてから上辺の黒に対して1線に置いて眼を取ったのが真の狙いで、黒は劫に持ち込むことは出来ましたが、白の劫材は右辺に沢山あり、劫=死に、でした。黒はやむを得ず上辺を捨てて打ちましたが白の得が大きく、白の勝勢になりました。結局白の中押し勝ちになりました。許家元9段はこれまでNHK杯戦囲碁で高尾紳路9段に3連敗していましたが、ようやく1勝を返し、ベスト4に進出しました。

トワイライト・ゾーンの”The Obsolete Man”

トワイライト・ゾーンの”The Obsolete Man”を観ました。これでシリーズ2は終わりです。

トワイライト・ゾーンの”The Obsolete Man”を観ました。これでシリーズ2は終わりです。

ナチスドイツやスターリン支配下のソ連以上の全体主義の国の話で、そこでは宗教は完全に否定されて、本は焼かれ、体制に逆らったものは”obsolete”(古くなった、廃止された)と宣告され、死刑にされていました。あたかも今一人の男が”obsolete”宣告を受けております。その男は職業を問われると図書館員と答え、尋問側の失笑を買います。何故なら書物も図書館ももう存在しないからです。また男は神を信じるといい、これも失笑されます。男は処刑の方法と時間を選ぶことが出来、また処刑に立ち会う人を指定することが出来ます。男は次の日の深夜に自分の部屋で、を選択し、なおかつ自分の処刑がTVで中継されることを希望し了承されます。男が希望した立会人は彼に”obsoleteを宣告した指導者の一人でした。処刑の20分前くらいにその指導者は彼の部屋にやって来ます。彼は自分が選択したのは爆弾による爆破だと言います。それを聞いた指導者の一人は部屋から出て行こうとしましたが、男が鍵をかけてしまったため、指導者の一人は部屋に閉じ込められます。そしてこのままでは男と一緒に深夜に爆死することになります。男は静かに座って、秘かに隠していた聖書を取り出して読み始めます。爆破数分前になって指導者の一人はついに「助けてくれ、神が私を救うようにしてくれ」と叫びます。それを聞いて男は鍵を取り出してドアを開け、指導者の一人は間一髪で命が助かりますが、男は爆死します。しかしその指導者の一人の臆病な振る舞いは全国民に中継されていたため、結局今度はその指導者の一人が”obsolete”の宣告を受けることになり、傍聴していた人々が言い訳をする彼を捕まえます…

というなかなか良く出来たお話でした。ただ男の行為は指導者の一人に対する復讐にはなっても、その国の体制を変えることにはならないであろうことがちょっとひっかかりますが。

ウルトラQの「カネゴンの繭」

ウルトラQの「カネゴンの繭」を観ました。私はウルトラQの放映時5歳で、確かにウルトラQはリアルタイムで観ていると思いますが、ほとんど忘れています。そんな中このカネゴンだけは印象が強烈で良く覚えていて、放送当時から子供達にもっとも人気がある怪物の一つではなかったかと思います。

ウルトラQの「カネゴンの繭」を観ました。私はウルトラQの放映時5歳で、確かにウルトラQはリアルタイムで観ていると思いますが、ほとんど忘れています。そんな中このカネゴンだけは印象が強烈で良く覚えていて、放送当時から子供達にもっとも人気がある怪物の一つではなかったかと思います。

意外だったのはカネゴンになってしまう前の金男がガキ大将的キャラクターだったことで、金に汚いのとガキ大将はあんまり合わないような気もします。そして金男がカネゴンになってしまった後の子分達は意外とドライで、カネゴンをサーカスに売り飛ばしてしまおうとします。

後は面白かったのは、実にアジア的なシャーマンみたいな女性祈祷師が出てくることで、「ヒゲオヤジが逆さになるとカネゴンは金男に戻る」というお告げをします。そして本当にブルドーザーで子供達を追い回していたヒゲオヤジ(ちなみにその助手の男は二瓶正也が演じていました)が、ブルドーザー毎ひっくり返ると、カネゴンの尻尾から火花が吹き出してカネゴンは空に舞い上がり、やがてパラシュートで金男が元の姿で降ってきます。

そして最後も秀逸で、やっとカネゴンから人間に戻って安心した金男が家に戻ってみると、カネゴンが銀行のお金を食べている時に、参考人として呼ばれた両親がそのお金の一部をネコババし、そのため二人もカネゴンになってしまったというものです。

アウター・リミッツの”Production and Decay of Strange Particles”

アウター・リミッツの”Production and Decay of Strange Particles”を観ました。深宇宙から地球に降り注ぐ、あらゆる物理法則を超えた素粒子を、ある原子力研究所では、重金属の中に取り込もうという実験をしていました。しかしその実験は暴走を始め、作業に携わっていた科学者達について、防護服の中の肉体を消し去り、何かのアークのような光に満たされたものがそれに取って代わります。そのものは次々に別の作業員を捕まえては仲間を増やして行きます。(おそらく異次元から来たエイリアン。)研究所全体の放射線レベルはどんどん上昇して行き、危機的状況になります。研究所の所長は逃げ出そうとしますが、その奥さんがきわめて気丈で旦那を励まし、若い女性は避難させて二人だけ残り、旦那に何とか解決法を見つけようとさせます。ついに反応を逆にするため、核分裂ではなく核融合プロセスを行えば元に戻る筈だと気付き、所長は奥さんに励まされながら何とか装置をセットします。しかしその逆反応は、大規模な核爆発を引き起こします。奥さんは倒れかけている所長を車に乗せて、近くのシェルターまで避難し、二人はそこで大爆発を目撃します。しかし所長はこの爆発によって時間が逆行する筈だと言い、その言葉通り爆発の被害は元に戻り、最終的には爆発が消えて、研究所だけが消滅します。素粒子とか反物質とか、これが放映された頃はまだ知られたばかりだった新しい素粒子物理学の用語が多数登場し、当時としてはなかなか気合いの入ったエピソードのように思います。ただ日本人はあまり見たくないシーンの連続ですが。

アウター・リミッツの”Production and Decay of Strange Particles”を観ました。深宇宙から地球に降り注ぐ、あらゆる物理法則を超えた素粒子を、ある原子力研究所では、重金属の中に取り込もうという実験をしていました。しかしその実験は暴走を始め、作業に携わっていた科学者達について、防護服の中の肉体を消し去り、何かのアークのような光に満たされたものがそれに取って代わります。そのものは次々に別の作業員を捕まえては仲間を増やして行きます。(おそらく異次元から来たエイリアン。)研究所全体の放射線レベルはどんどん上昇して行き、危機的状況になります。研究所の所長は逃げ出そうとしますが、その奥さんがきわめて気丈で旦那を励まし、若い女性は避難させて二人だけ残り、旦那に何とか解決法を見つけようとさせます。ついに反応を逆にするため、核分裂ではなく核融合プロセスを行えば元に戻る筈だと気付き、所長は奥さんに励まされながら何とか装置をセットします。しかしその逆反応は、大規模な核爆発を引き起こします。奥さんは倒れかけている所長を車に乗せて、近くのシェルターまで避難し、二人はそこで大爆発を目撃します。しかし所長はこの爆発によって時間が逆行する筈だと言い、その言葉通り爆発の被害は元に戻り、最終的には爆発が消えて、研究所だけが消滅します。素粒子とか反物質とか、これが放映された頃はまだ知られたばかりだった新しい素粒子物理学の用語が多数登場し、当時としてはなかなか気合いの入ったエピソードのように思います。ただ日本人はあまり見たくないシーンの連続ですが。

トワイライト・ゾーンの”Will the Real Martian Please Stand Up?”

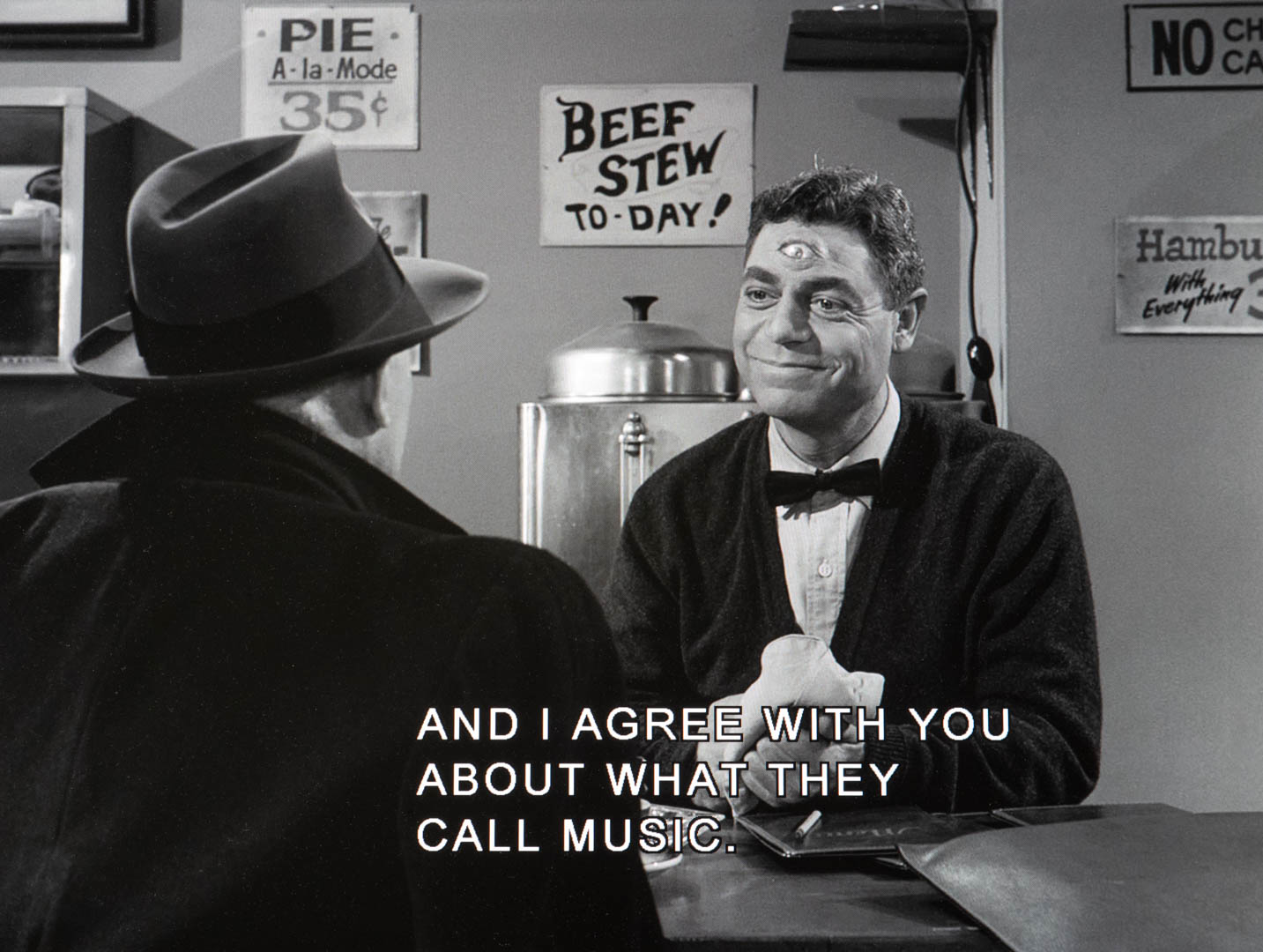

トワイライト・ゾーンの”Will the Real Martian Please Stand Up?”を観ました。タイトルを日本語に訳すと「本物の火星人の方はお立ちいだけますか?」になります。ある雪に閉ざされた湖沼地帯にUFOらしきものが着陸したという通報があり、警察官2人が調査にやって来ます。UFOらしきものは沼の中に着陸した後、何かがそこから出てきて、沼の側にあるダイナーに向かっている足跡が残っていました。警官2人はダイナーの客を調べますが、それはあるバスの乗客でした。しかし奇妙なことに運転手が6人と確認した筈の乗客が7人いました。それでその中の一人がエイリアン(火星人)が化けたものだと、お互いが疑い始めます。しかし誰がエイリアンかは結局分らず、その途中で照明が点滅したり、ジュークボックスが勝手に鳴り出したりと奇妙なことが起きます。その内、雪で通行止めになって点検していた橋の作業が終ったので、バスの乗客はバスに戻って出発します。しかし、一人だけがダイナーに戻って来て、橋が直ったというのは嘘で、バスは墜落し、彼一人が助かったと言います。彼は4本腕があることが暴露され、自分が火星人でここを植民地にするため先遣隊としてやって来たといいます。そしてもうすぐ仲間が来る、とダイナーのマスターに言います。しかしダイナーのマスターは笑いながら、帽子を取って3つめの眼を見せ、彼は金星人で、一足お先にここを植民地化済みだと言い、火星人の後続部隊は全て撃退されたと笑います…

トワイライト・ゾーンの”Will the Real Martian Please Stand Up?”を観ました。タイトルを日本語に訳すと「本物の火星人の方はお立ちいだけますか?」になります。ある雪に閉ざされた湖沼地帯にUFOらしきものが着陸したという通報があり、警察官2人が調査にやって来ます。UFOらしきものは沼の中に着陸した後、何かがそこから出てきて、沼の側にあるダイナーに向かっている足跡が残っていました。警官2人はダイナーの客を調べますが、それはあるバスの乗客でした。しかし奇妙なことに運転手が6人と確認した筈の乗客が7人いました。それでその中の一人がエイリアン(火星人)が化けたものだと、お互いが疑い始めます。しかし誰がエイリアンかは結局分らず、その途中で照明が点滅したり、ジュークボックスが勝手に鳴り出したりと奇妙なことが起きます。その内、雪で通行止めになって点検していた橋の作業が終ったので、バスの乗客はバスに戻って出発します。しかし、一人だけがダイナーに戻って来て、橋が直ったというのは嘘で、バスは墜落し、彼一人が助かったと言います。彼は4本腕があることが暴露され、自分が火星人でここを植民地にするため先遣隊としてやって来たといいます。そしてもうすぐ仲間が来る、とダイナーのマスターに言います。しかしダイナーのマスターは笑いながら、帽子を取って3つめの眼を見せ、彼は金星人で、一足お先にここを植民地化済みだと言い、火星人の後続部隊は全て撃退されたと笑います…

火星人探しは、何か普通のミステリーの犯人捜しのパロディーみたいで今一つですが、オチはなかなか秀逸でした。

ウルトラQの「東京氷河期」

ウルトラQの「東京氷河期」を観ました。結構怖い怪獣のペギラが南極から北極に移る(南極が温暖化したとしたら北極も同じ筈ですが)途中で日本によって東京が氷漬けになるお話。上野駅で出稼ぎに東京に来て以来音信不通となった父親を探しに来た治男と、由利子がたまたま知り合い、由利子は父親探しを記事にしようとします。そこに突然空港が急速な寒冷化で使用不能になり、結局ペギラの仕業であることが分ります。実は治男の父親は元は零戦の名パイロットでしたが、酒で身を持ち崩し、銀座で宝石強盗をやって、飛行機を奪うために星川航空にやって来ていました。たまたま由利子と一緒に星川航空に向かっていた治男がペギラにより車を使用不能にされ、星川航空まで何とかやって来て、日本アルプスにある研究所に保存してあるペギミンHを取ってくるよう父親に頼んで気絶します。ペギラによって視界がほとんど取れなくなり、そんな中セスナを飛ばせるのは治男の父親だけで、彼は研究所まで飛んで爆薬と混ぜられたペギミンHの缶を受け取り、ペギラに向かいます。ペギラの出す冷気でセスナは分解寸前になり、結局彼はペギラの頭に向けて特攻し、見事ペギラを倒すと同時に亡くなります。

ウルトラQの「東京氷河期」を観ました。結構怖い怪獣のペギラが南極から北極に移る(南極が温暖化したとしたら北極も同じ筈ですが)途中で日本によって東京が氷漬けになるお話。上野駅で出稼ぎに東京に来て以来音信不通となった父親を探しに来た治男と、由利子がたまたま知り合い、由利子は父親探しを記事にしようとします。そこに突然空港が急速な寒冷化で使用不能になり、結局ペギラの仕業であることが分ります。実は治男の父親は元は零戦の名パイロットでしたが、酒で身を持ち崩し、銀座で宝石強盗をやって、飛行機を奪うために星川航空にやって来ていました。たまたま由利子と一緒に星川航空に向かっていた治男がペギラにより車を使用不能にされ、星川航空まで何とかやって来て、日本アルプスにある研究所に保存してあるペギミンHを取ってくるよう父親に頼んで気絶します。ペギラによって視界がほとんど取れなくなり、そんな中セスナを飛ばせるのは治男の父親だけで、彼は研究所まで飛んで爆薬と混ぜられたペギミンHの缶を受け取り、ペギラに向かいます。ペギラの出す冷気でセスナは分解寸前になり、結局彼はペギラの頭に向けて特攻し、見事ペギラを倒すと同時に亡くなります。

零戦の名パイロット、特攻攻撃と、ウルトラQは1966年の放送ですが、その時代でもまだ戦争の影を帯びた話というのは作られていたという証拠のようなエピソードです。