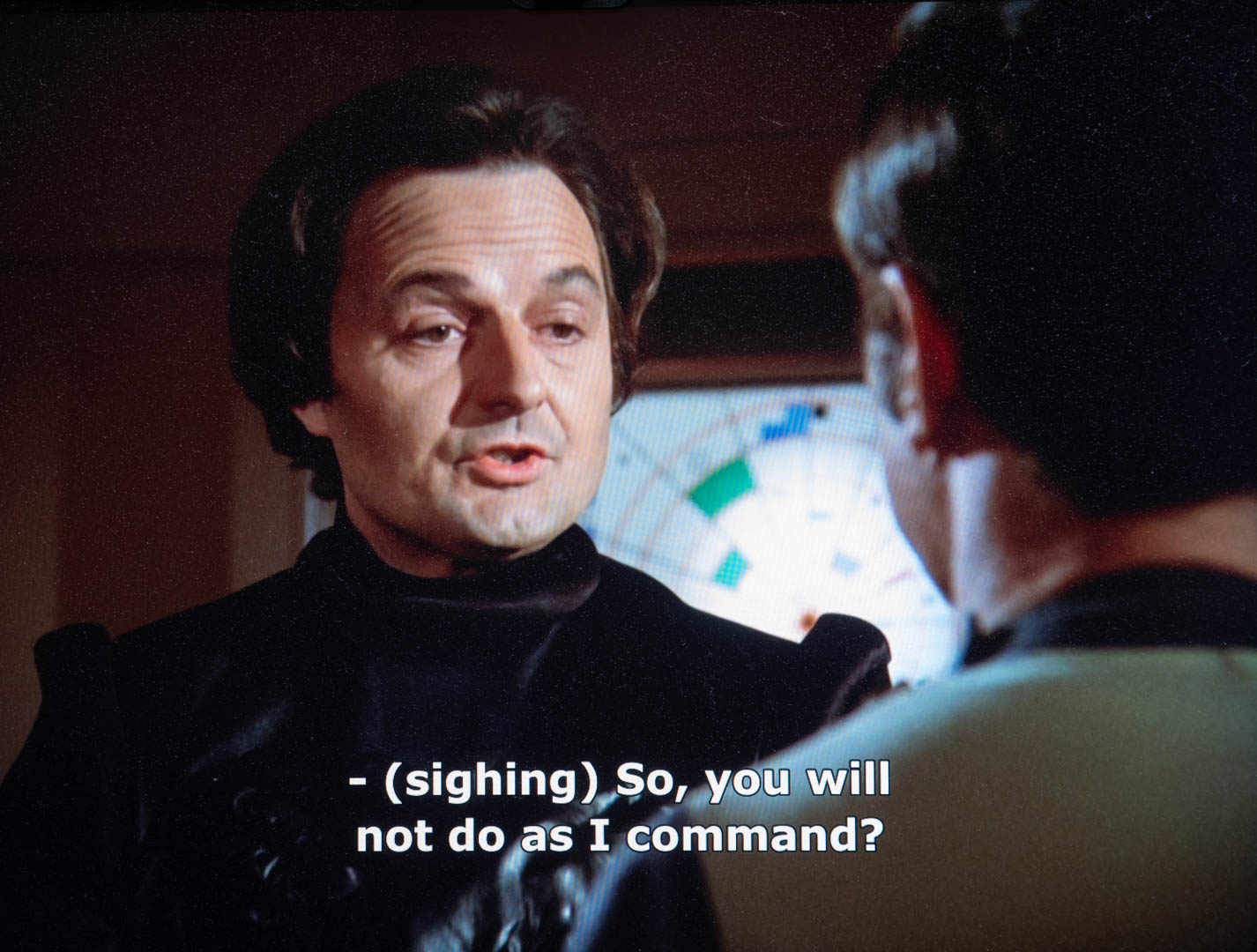

スタートレック・TNGの”Qpid”を観ました。タイトルからしてまたQが登場するんだろうと思ったら、予想通りでした。私はQが登場するエピソードは馬鹿馬鹿しくて好きではないです。今回も本当に馬鹿馬鹿しく、以前”Captain’s Holiday”でジャンルックといい仲になった女性が再登場します。前も書きましたけど、カーク船長ならこういう話は合いますが、ピカードには合わないんですよね。それでQによってエンタープライズ号のクルーとその女性がロビンフッドの世界に飛ばされ、処刑されそうになったその女性とピカードとクルーが救うというしょうもない話です。

スタートレック・TNGの”Qpid”を観ました。タイトルからしてまたQが登場するんだろうと思ったら、予想通りでした。私はQが登場するエピソードは馬鹿馬鹿しくて好きではないです。今回も本当に馬鹿馬鹿しく、以前”Captain’s Holiday”でジャンルックといい仲になった女性が再登場します。前も書きましたけど、カーク船長ならこういう話は合いますが、ピカードには合わないんですよね。それでQによってエンタープライズ号のクルーとその女性がロビンフッドの世界に飛ばされ、処刑されそうになったその女性とピカードとクルーが救うというしょうもない話です。

投稿者: kanrisha

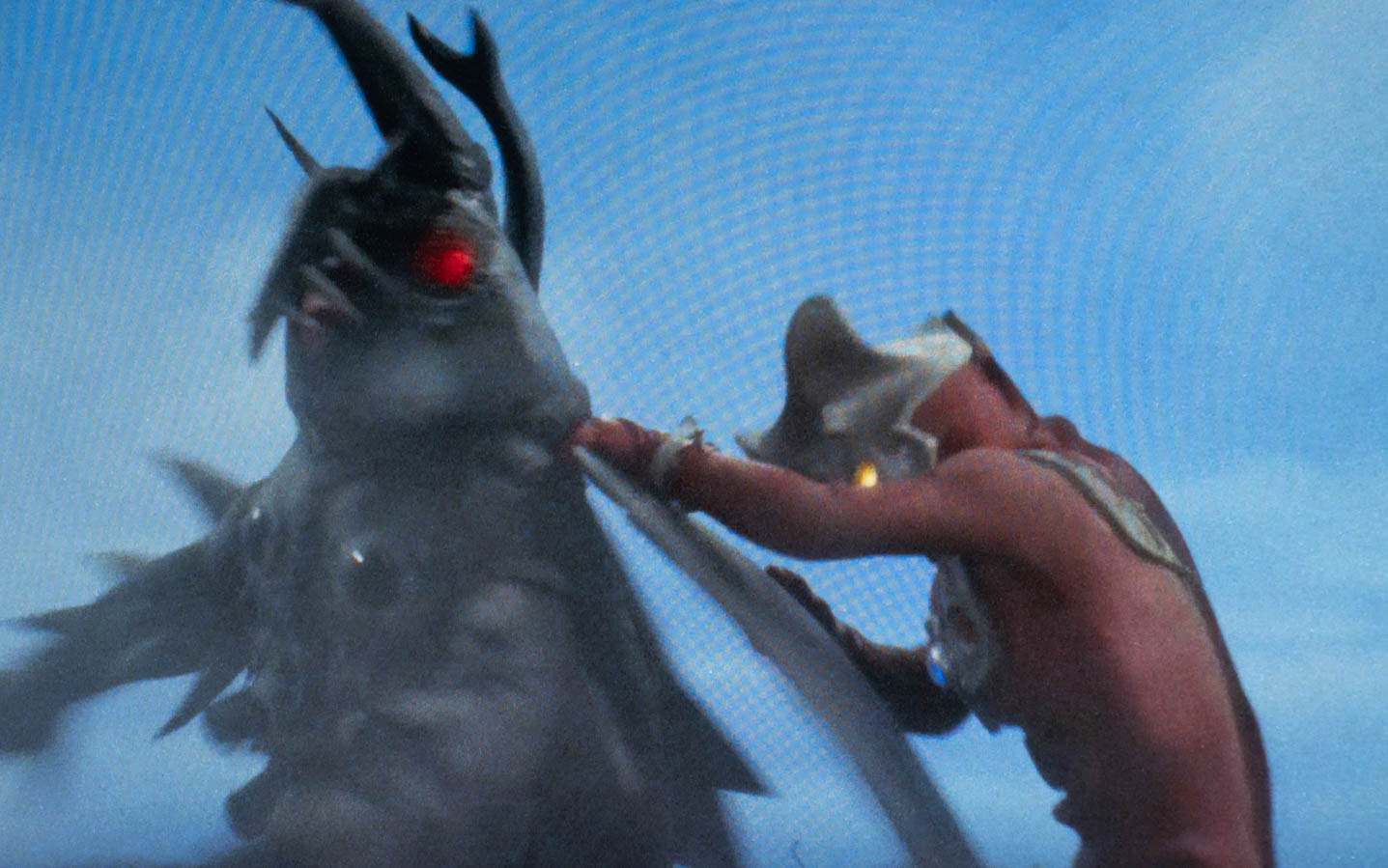

ウルトラマンレオの「強いぞ!桃太郎!」

ウルトラマンレオの「強いぞ!桃太郎!」を観ました。完全にウルトラマンタロウ路線に戻り、日本のおとぎ話シリーズの第二話で、今度は桃太郎です。怪獣は鬼そのもののオニオンでタマネギの腐ったような臭いのガスを吐くという設定です。それで本当に桃太郎という名前の子供が弓矢でオニオンを倒そうとしてそれなりの打撃を与えますが、お約束でピンチになりレオが登場となります。前のエピソードでウルトラマンキングにもらったウルトラマントが早速武器になって、あっさりレオが勝ちます。しかしこういう路線がころころ変わるのは、ウルトラマンエースもそうでしたが、上手くいっていない証拠です。

ウルトラマンレオの「強いぞ!桃太郎!」を観ました。完全にウルトラマンタロウ路線に戻り、日本のおとぎ話シリーズの第二話で、今度は桃太郎です。怪獣は鬼そのもののオニオンでタマネギの腐ったような臭いのガスを吐くという設定です。それで本当に桃太郎という名前の子供が弓矢でオニオンを倒そうとしてそれなりの打撃を与えますが、お約束でピンチになりレオが登場となります。前のエピソードでウルトラマンキングにもらったウルトラマントが早速武器になって、あっさりレオが勝ちます。しかしこういう路線がころころ変わるのは、ウルトラマンエースもそうでしたが、上手くいっていない証拠です。

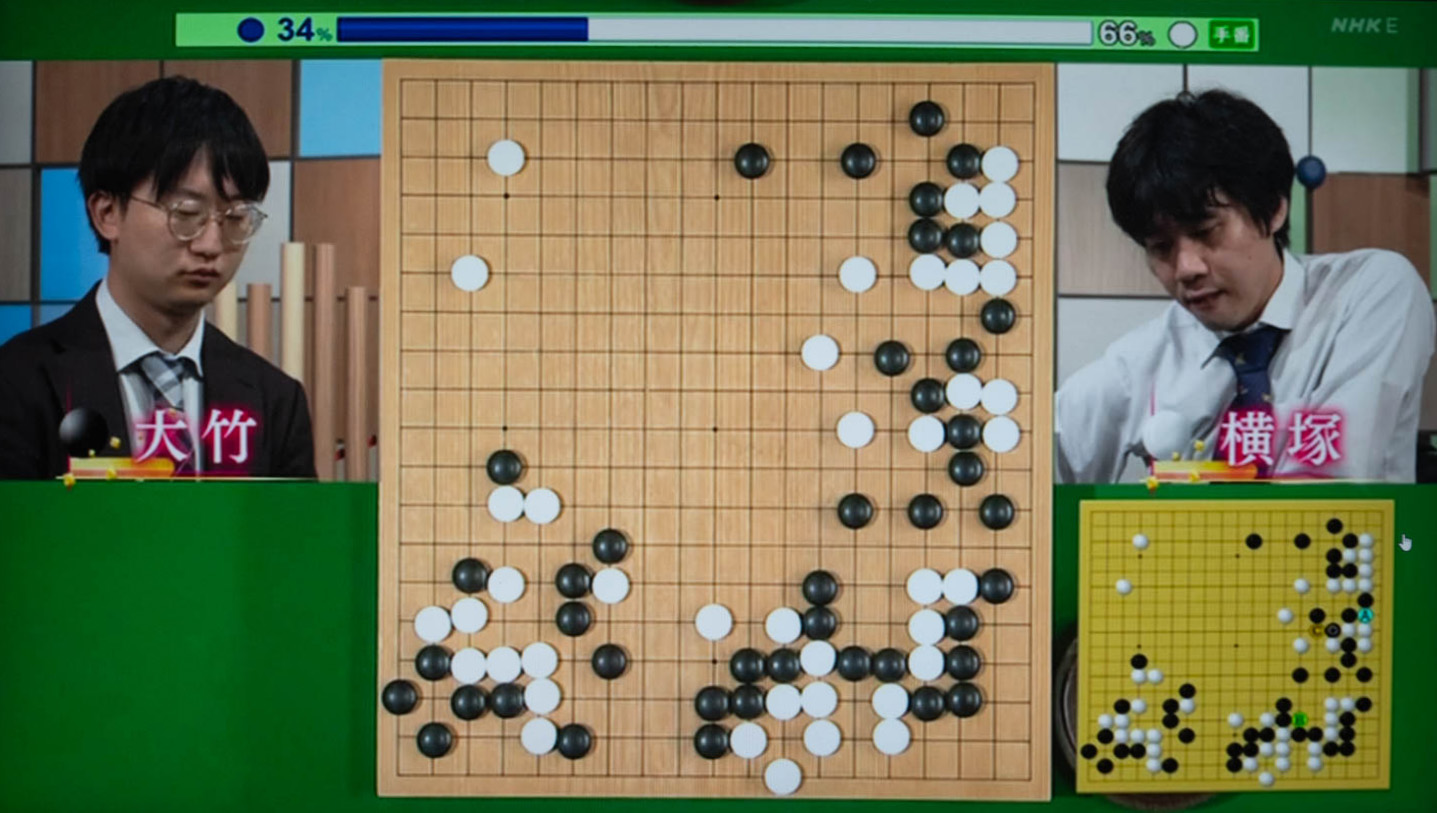

NHK杯戦囲碁 大竹優7段 対 横塚力7段(2025年11月2日放送分)

本日のNHK杯戦囲碁は、黒番が大竹優7段、白番が横塚力7段の対戦です。序盤での見所は、黒が右辺の白に対し大ゲイマで利かしに行ったのに対し白が反発して中央に出ていった場面です。勢い黒は右辺に飛び込んで激しい戦いになると思いきや、白が上方の黒を取り込み、黒が右下隅の白3子を取り込むという振り替わりになりました。しかしどちらも取ったとはいえまだ味残りで、実際に後でもつれます。その後、白が右下隅で取られている石を活用しつつ下辺に展開し、ここでまた戦いになりました。この戦いは二転三転しましたが、途中でまた振り替わりになり、黒が左辺の白を取り込み、白は右下隅で取られていた石を復活させるということになりました。その後黒も右辺上方で取られて石を活用して策動し、一部を生還させようとし、劫になって、結局劫は白が勝ち、黒は左手で2手連打しました。という具合で行ったり来たりの好勝負でしたが、わずかに白が抜け出して、最終的には白の1目半勝ちとなりました。

Space:1999の”War Games”

Space:1999の”War Games”を観ました。この回はかなりシリアスで、何故か地球型の攻撃用宇宙船3隻が月めがけてやって来て交信しても応答せず、迎撃に出たイーグル3隻にコーニックは攻撃を命じます。するとあっさり3隻はやられましたが、すぐに別の3隻がやって来て、逆にイーグル2機は簡単に撃破され、カーターの乗る最後の1機は死んだふりをして何とか助かりました。しかしその3隻は次にムーンベースαの攻撃に転じ、基地のほぼ半分が破壊され100人以上が死ぬという壊滅的打撃をαに与えます。コーニック司令官とラッセル博士は非武装のイーグルで近付いていた惑星に交渉に向かいます。そこで出会ったエイリアンは自分達は恐怖を持っていないといい、αの地球人は自分達を破壊するウィルスみたいなものなので処分すると言います。ラッセル博士は捕らえられ、彼らの装置に入れられ、コーニック司令官は一人逃げ出してαに戻ります。コーニックは半ばやけくそ気味に全員この惑星に移住することを命じます。しかしコーニックの乗ったイーグルは途中でブロックされ破壊されコーニックは宇宙空間を彷徨います。しかしサンドラが願ったことで再びエイリアンの部屋に入りそこにあった機械をレーザーで撃ちます。するとそれが次々に誘爆して惑星全体が核最終戦争のような大爆発を起こします。それで次のシーンは、時間が戻ってエイリアンの宇宙船が接近してくるシーンにまたなりますが、今回はコーニックは攻撃を中止させます。結局の所は全ての攻撃は地球人側の恐怖が見せた幻影だったということです。結局コーニック司令官はその星の調査も中止します。ということで、何だかキャプテンスカーレットの第一話で、地球側がミステロンの基地を誤って先制攻撃して戦争が始まったのとある意味よく似た話でした。

Space:1999の”War Games”を観ました。この回はかなりシリアスで、何故か地球型の攻撃用宇宙船3隻が月めがけてやって来て交信しても応答せず、迎撃に出たイーグル3隻にコーニックは攻撃を命じます。するとあっさり3隻はやられましたが、すぐに別の3隻がやって来て、逆にイーグル2機は簡単に撃破され、カーターの乗る最後の1機は死んだふりをして何とか助かりました。しかしその3隻は次にムーンベースαの攻撃に転じ、基地のほぼ半分が破壊され100人以上が死ぬという壊滅的打撃をαに与えます。コーニック司令官とラッセル博士は非武装のイーグルで近付いていた惑星に交渉に向かいます。そこで出会ったエイリアンは自分達は恐怖を持っていないといい、αの地球人は自分達を破壊するウィルスみたいなものなので処分すると言います。ラッセル博士は捕らえられ、彼らの装置に入れられ、コーニック司令官は一人逃げ出してαに戻ります。コーニックは半ばやけくそ気味に全員この惑星に移住することを命じます。しかしコーニックの乗ったイーグルは途中でブロックされ破壊されコーニックは宇宙空間を彷徨います。しかしサンドラが願ったことで再びエイリアンの部屋に入りそこにあった機械をレーザーで撃ちます。するとそれが次々に誘爆して惑星全体が核最終戦争のような大爆発を起こします。それで次のシーンは、時間が戻ってエイリアンの宇宙船が接近してくるシーンにまたなりますが、今回はコーニックは攻撃を中止させます。結局の所は全ての攻撃は地球人側の恐怖が見せた幻影だったということです。結局コーニック司令官はその星の調査も中止します。ということで、何だかキャプテンスカーレットの第一話で、地球側がミステロンの基地を誤って先制攻撃して戦争が始まったのとある意味よく似た話でした。

ウルトラマンレオの「ウルトラマンキング対魔法使い」

ウルトラマンレオの「ウルトラマンキング対魔法使い」を観ました。魔法を使うプレッシャー星人によってレオは一寸法師サイズにされてしまいます。そのサイズだと2分30秒でなくずっとレオのままでいられますが、しかし元のサイズに戻ることが出来ません。そうしている内にまたプレッシャー星人がやって来て、レオは小サイズで果敢に挑みますが、蚊みたいに手で挟まれてしまいます。ダンも杖に仕込んだ武器で戦うものの及ばず、これまでと言うところで、唐突にウルトラマンキング登場。レオを打ち出の小槌を振って元のサイズに戻し、更にはブレスレットみたいな武器であるウルトラマントをレオに与えます。レオとウルトラマンキングがそして首尾良くプレッシャー星人を倒しました。まあ視聴率が悪くなると本当に色々やりますね。次回は桃太郎です。

ウルトラマンレオの「ウルトラマンキング対魔法使い」を観ました。魔法を使うプレッシャー星人によってレオは一寸法師サイズにされてしまいます。そのサイズだと2分30秒でなくずっとレオのままでいられますが、しかし元のサイズに戻ることが出来ません。そうしている内にまたプレッシャー星人がやって来て、レオは小サイズで果敢に挑みますが、蚊みたいに手で挟まれてしまいます。ダンも杖に仕込んだ武器で戦うものの及ばず、これまでと言うところで、唐突にウルトラマンキング登場。レオを打ち出の小槌を振って元のサイズに戻し、更にはブレスレットみたいな武器であるウルトラマントをレオに与えます。レオとウルトラマンキングがそして首尾良くプレッシャー星人を倒しました。まあ視聴率が悪くなると本当に色々やりますね。次回は桃太郎です。

AIチャットボット・エージェントの自作にトライ

結局AIエージェントもAI チャットボットも既存製品はイマイチそうだったので、自分で作る方向を検討しており、Difyを試しています。最初クラウド版をテストしましたが、細かな環境設定が出来ないのでLinuxのスタンドアローン型を入れました。なかなかインストールが面倒で苦労しましたが、何とか動きました。

結局AIエージェントもAI チャットボットも既存製品はイマイチそうだったので、自分で作る方向を検討しており、Difyを試しています。最初クラウド版をテストしましたが、細かな環境設定が出来ないのでLinuxのスタンドアローン型を入れました。なかなかインストールが面倒で苦労しましたが、何とか動きました。

スタートレック・TNGの”The Nth Degree”

スタートレック・TNGの”The Nth Degree”を観ました。タイトルはThe Ninth Degree = 天界の最高位、のこと。前にエンジニアとしての知識は優れているけど、人付き合いが苦手で、ホロデッキでトロイや他のエンタープライズ号のクルーが出てくる自作ドラマで主人公になって楽しんでいたというオタクのバークレーが大活躍します。 エンタープライズ号が故障した宇宙望遠鏡の修理に向かいましたが、そこに謎のプローブがあり、それをラフォージュと一緒に調査に出かけたバークレーがそのプローブからの強い光を受けて気絶します。エンタープライズ号に戻って復活したバークレーは突然素晴らしい頭脳の働きを示し、追ってきたそのプローブを至近距離で光子魚雷で爆破するのに、シールドの強さを3倍に強めることに成功します。更には望遠鏡の修理も数週間かかるのを2日で出来ると宣言します。その後エンタープライズ号のエンジンが暴走を始めたのを、バークレーがホロデッキでエンタープライズ号のコンピューターと彼の脳を直接つなぎ、暴走を止めます。しかしその後、彼はエンタープライズ号をこれまでよりもはるかに遠い宇宙に行けるようにする方法が分かったといって、エンタープライズ号のエンジンを支配してしまいます。エンタープライズ号は30000光年先の銀河系の中心に飛ばされますが、そこにいたのはホログラムイメージだけの頭部だけのエイリアンだけであり、彼らも目的はエンタープライズ号と同じで宇宙の探査と新たな生命体の調査だといいます。ピカードらはそのエイリアンから貴重な科学知識を得て、またバークレーはコンピューターから切り離され、元に戻りますが、しかしトロイをデートに誘えるくらいには成長していました、という話です。なかなかサイバーパンク的なビジュアルで良かったです。

スタートレック・TNGの”The Nth Degree”を観ました。タイトルはThe Ninth Degree = 天界の最高位、のこと。前にエンジニアとしての知識は優れているけど、人付き合いが苦手で、ホロデッキでトロイや他のエンタープライズ号のクルーが出てくる自作ドラマで主人公になって楽しんでいたというオタクのバークレーが大活躍します。 エンタープライズ号が故障した宇宙望遠鏡の修理に向かいましたが、そこに謎のプローブがあり、それをラフォージュと一緒に調査に出かけたバークレーがそのプローブからの強い光を受けて気絶します。エンタープライズ号に戻って復活したバークレーは突然素晴らしい頭脳の働きを示し、追ってきたそのプローブを至近距離で光子魚雷で爆破するのに、シールドの強さを3倍に強めることに成功します。更には望遠鏡の修理も数週間かかるのを2日で出来ると宣言します。その後エンタープライズ号のエンジンが暴走を始めたのを、バークレーがホロデッキでエンタープライズ号のコンピューターと彼の脳を直接つなぎ、暴走を止めます。しかしその後、彼はエンタープライズ号をこれまでよりもはるかに遠い宇宙に行けるようにする方法が分かったといって、エンタープライズ号のエンジンを支配してしまいます。エンタープライズ号は30000光年先の銀河系の中心に飛ばされますが、そこにいたのはホログラムイメージだけの頭部だけのエイリアンだけであり、彼らも目的はエンタープライズ号と同じで宇宙の探査と新たな生命体の調査だといいます。ピカードらはそのエイリアンから貴重な科学知識を得て、またバークレーはコンピューターから切り離され、元に戻りますが、しかしトロイをデートに誘えるくらいには成長していました、という話です。なかなかサイバーパンク的なビジュアルで良かったです。

ウルトラマンレオの「かぶと虫は宇宙の侵略者!」

ウルトラマンレオの「かぶと虫は宇宙の侵略者!」を観ました。体の弱い次郎という子供が夢を見て、汚染されたゴミが空から降ってくるとかの妄想を抱くようになります。そこに巨大カブトムシ怪獣が現れ、次郎はそれは自分をきれいな星に行くのに迎えに来たと解釈します。しかし実際は汚染されたゴミを撒き散らしていたのがまさにその怪獣でした。しかし最近は特訓はまったく登場しなくなっています。次のエピソードはウルトラキングが登場します。これまでセブンとアストラ以外は出て来なかったのですが、視聴率対策で何でも有りになって来ています。

ウルトラマンレオの「かぶと虫は宇宙の侵略者!」を観ました。体の弱い次郎という子供が夢を見て、汚染されたゴミが空から降ってくるとかの妄想を抱くようになります。そこに巨大カブトムシ怪獣が現れ、次郎はそれは自分をきれいな星に行くのに迎えに来たと解釈します。しかし実際は汚染されたゴミを撒き散らしていたのがまさにその怪獣でした。しかし最近は特訓はまったく登場しなくなっています。次のエピソードはウルトラキングが登場します。これまでセブンとアストラ以外は出て来なかったのですが、視聴率対策で何でも有りになって来ています。

スペース1999の”End of Eternity”

スペース1999の”End of Eternity”を観ました。何だかスペース1999とキャプテン・スカーレットが合体したような話でした。ムーンベースαに接近して来た隕石があり、そこに調査に行ったら岩の中にある種の人の住居のようなものがあるのを発見します。扉を爆破して中に入ったら、中にいたエイリアンがそれによって大怪我をし倒れていました。その部屋の中には人々を拷問するような絵が多数ありました。そのエイリアンをアルファに連れて帰りますが、一足遅く死んでしまいます。しかし死体解剖をして調査しようとしたら、エイリアンは完全に復活し傷も無くなっていました。結局バロアというそのエイリアンの元の星では完全な細胞再生技術を開発し、人が死から解放されていました。しかし死ななくなった人達は無気力になり社会が停滞したのに、バロアがその対策として何かしたのが、一種の犯罪として扱われバロアが永久に宇宙に追放されたものでした。バロアの方法とは人々に恐怖を与えることで、その手法は拷問や暴力でした。しかし死ななくなった人々にその効果は薄かったのを、バロアはαに理想的な場所を見出します。バロアはレーザーで撃ってもすぐ再生しますので、殺す手段がありません。結局コーニック司令官がエアロックの部屋に誘い出し、一気に空気を抜いて宇宙空間に放り出す、という方法で解決します。一度死んでもすぐ蘇るというのがまさにミステロンです。

スペース1999の”End of Eternity”を観ました。何だかスペース1999とキャプテン・スカーレットが合体したような話でした。ムーンベースαに接近して来た隕石があり、そこに調査に行ったら岩の中にある種の人の住居のようなものがあるのを発見します。扉を爆破して中に入ったら、中にいたエイリアンがそれによって大怪我をし倒れていました。その部屋の中には人々を拷問するような絵が多数ありました。そのエイリアンをアルファに連れて帰りますが、一足遅く死んでしまいます。しかし死体解剖をして調査しようとしたら、エイリアンは完全に復活し傷も無くなっていました。結局バロアというそのエイリアンの元の星では完全な細胞再生技術を開発し、人が死から解放されていました。しかし死ななくなった人達は無気力になり社会が停滞したのに、バロアがその対策として何かしたのが、一種の犯罪として扱われバロアが永久に宇宙に追放されたものでした。バロアの方法とは人々に恐怖を与えることで、その手法は拷問や暴力でした。しかし死ななくなった人々にその効果は薄かったのを、バロアはαに理想的な場所を見出します。バロアはレーザーで撃ってもすぐ再生しますので、殺す手段がありません。結局コーニック司令官がエアロックの部屋に誘い出し、一気に空気を抜いて宇宙空間に放り出す、という方法で解決します。一度死んでもすぐ蘇るというのがまさにミステロンです。

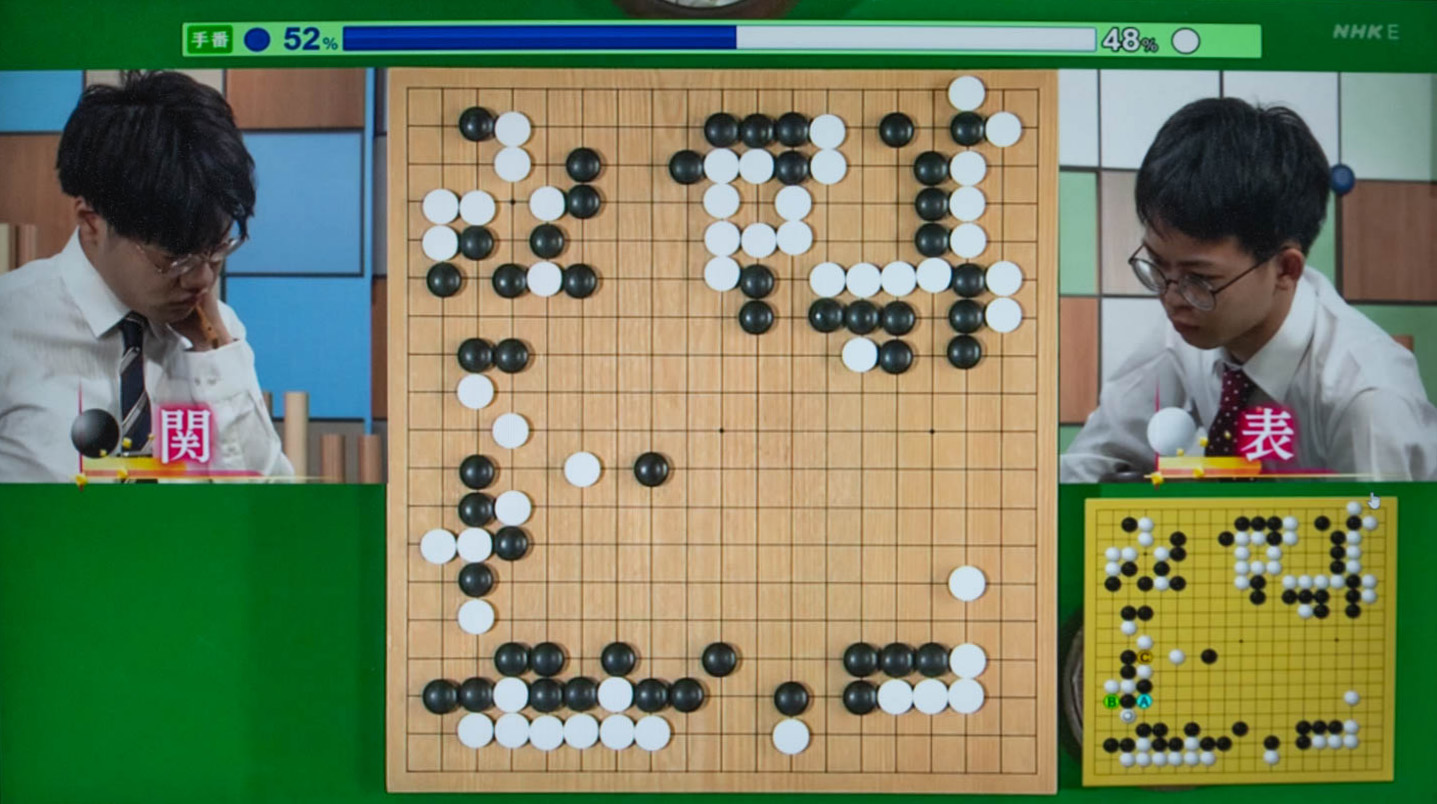

NHK杯戦囲碁 関航太郎9段 対 表悠斗3段(2025年10月26日放送分)

本日のNHK杯戦囲碁は黒番が関航太郎9段、白番が表悠斗3段の対戦です。表3段については以前やはりNHK杯戦での許家元9段との対局で私は「黒は左上隅の三々に打ちこむチャンスが2回ありましたが、どちらでも決行しませんでした。もちろん手になったかどうかは分かりませんが、形勢が悪いのにそのまま淡々とヨセを打った、という印象です。表3段は17歳初出場で3回戦まで来れた、というのは立派ですが、こういう戦わない碁で上に行けるのかな、という気がします。トップの一人の井山裕太3冠がともかく目一杯の手を打つのをやはり参考にすべきではないかと思います。」と書いたことがあります。まさかこれを読んだ訳でも無いと思いますが、本日の表3段は、下辺へ潜航艇を飛ばしたり、左辺から黒の中央の模様に果敢に入っていったりと、積極的な面が目立ち、それがいい方向に働き、左辺の白がある意味大いばりで中央に進出し、左辺下方の白は取られはしたものの攻め取りであり、関9段もタジタジといった感じの打ち方でした。結果として盤面でも白が4目ぐらい良いという大差になり、黒の投了となりました。