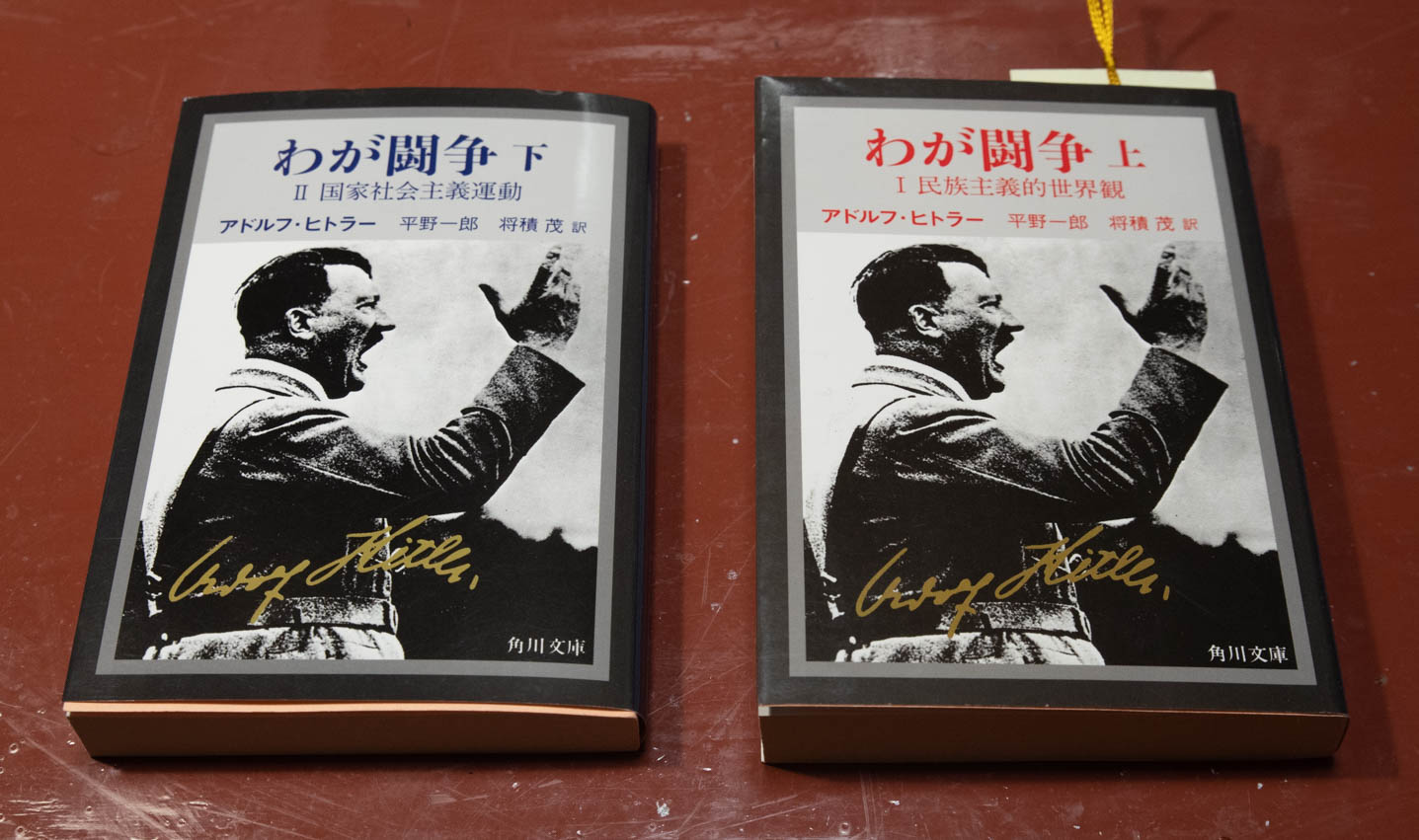

火野葦平の「青春と泥濘」を読了。いわゆる「インパール作戦」に従軍したある部隊の悲劇を描いたもの。火野葦平は古関裕而と一緒にビルマに派遣されます。(「ビルマ派遣軍の歌」は作詞が火野葦平、作曲が古関裕而)古関が前線までは行かなかったのに対し、火野は実際の部隊と共に行動し、8冊もの詳細なノートを残しています。この「青春と泥濘」は戦後、火野が戦犯として3年間の公職追放を受けていた時期に書かれたものです。ノンフィクションとしては「インパール従軍記」が別にありますが、これはそういった取材を元にしたフィクションです。しかしながら、単なる事実の羅列を追いかけるより、小説という形式は人間の内部の感情まで深く描写することが可能です。この小説で取り上げられている部隊は、「他の部隊よりはまし」でまだ戦力が残っているという理由で、敵(イギリス軍)のM3戦車部隊の爆破とその道路の封鎖という極めて困難なミッションを与えられます。そしてほぼ全員がマラリアとアメーバー赤痢によって半病人の状態で、断崖絶壁を乗り越え、何とか敵の占領地域に入り込み、奇跡的にミッションを完遂します。しかしイギリス軍にとってはそれは古い戦車を処分する機会ぐらいの意味しかなく、日本軍が仕掛けた爆薬の量をはるかに上回る量の砲撃と空爆を受け、部隊は数人を残してほぼ全滅します。

火野葦平の「青春と泥濘」を読了。いわゆる「インパール作戦」に従軍したある部隊の悲劇を描いたもの。火野葦平は古関裕而と一緒にビルマに派遣されます。(「ビルマ派遣軍の歌」は作詞が火野葦平、作曲が古関裕而)古関が前線までは行かなかったのに対し、火野は実際の部隊と共に行動し、8冊もの詳細なノートを残しています。この「青春と泥濘」は戦後、火野が戦犯として3年間の公職追放を受けていた時期に書かれたものです。ノンフィクションとしては「インパール従軍記」が別にありますが、これはそういった取材を元にしたフィクションです。しかしながら、単なる事実の羅列を追いかけるより、小説という形式は人間の内部の感情まで深く描写することが可能です。この小説で取り上げられている部隊は、「他の部隊よりはまし」でまだ戦力が残っているという理由で、敵(イギリス軍)のM3戦車部隊の爆破とその道路の封鎖という極めて困難なミッションを与えられます。そしてほぼ全員がマラリアとアメーバー赤痢によって半病人の状態で、断崖絶壁を乗り越え、何とか敵の占領地域に入り込み、奇跡的にミッションを完遂します。しかしイギリス軍にとってはそれは古い戦車を処分する機会ぐらいの意味しかなく、日本軍が仕掛けた爆薬の量をはるかに上回る量の砲撃と空爆を受け、部隊は数人を残してほぼ全滅します。

インパール作戦については、よく「日本軍最悪の作戦」などと評価されていますが、調べてみると非常に複雑な要素が絡み合った戦いであり、今後の教訓にするにせよ、色んな面から眺めてみて考えて見るのに良い素材と思います。

ちなみにこの小説の中でおそらく牟田口廉也をモデルにしたのであろう中将が、複数の自軍兵士に命を狙われるというのが出てきますが、これはおそらく実際にあったのでしょうね。イギリス軍側の総司令官ウィリアム・スリム中将が名将であっただけ、あまりにも対照的です。

カテゴリー: Book

ヴェーバーポータルでの新着書き込み2件

日本マックス・ヴェーバー研究ポータルに、2つほど新しい書き込みをしました。

(1)フッサールの「厳密な科学としての哲学」(2)

(2)ヴェーバーの科学論文で言及されている「心理学」とは

どちらもヴェーバーの「理解社会学」とは何か、というのをきちんと調べようとしている動機からのものです。

David GraeberとDavid Wengrowの”The Dawn of Everything”(2)

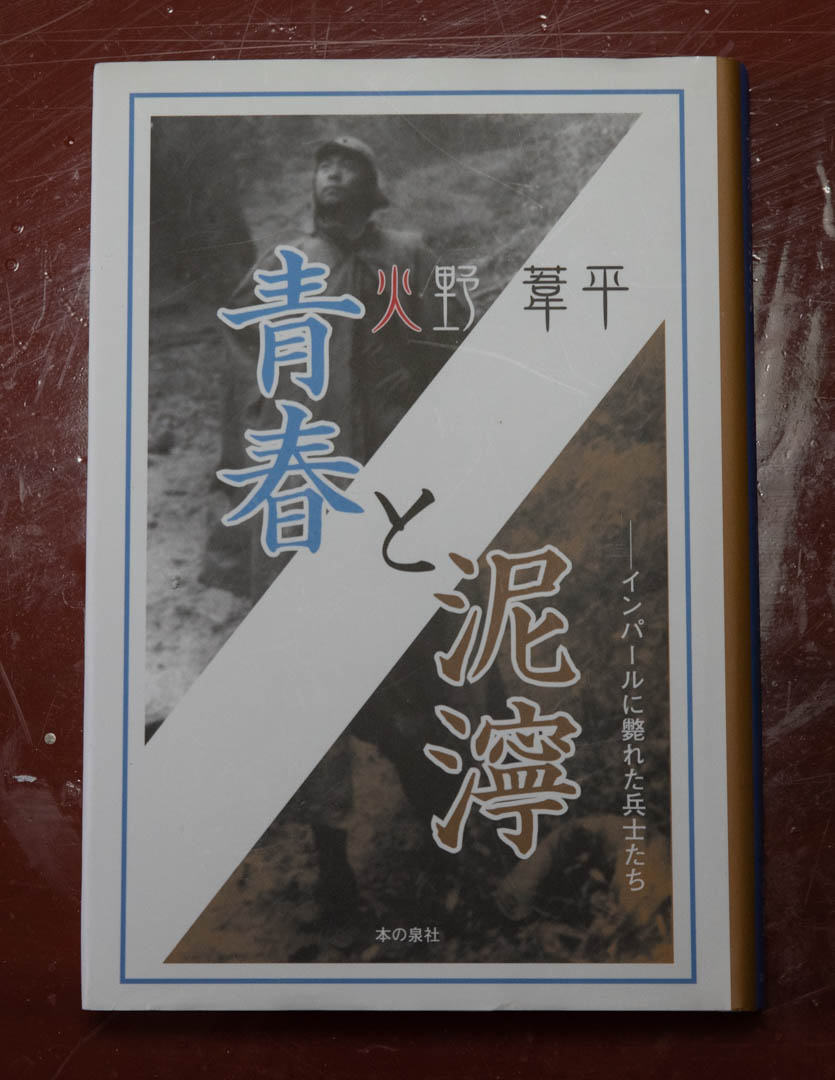

David GraeberとDavid Wengrowの”The Dawn of Everything”をようやく読了しました。この本、ベストセラーになっていますが、このペーパーバック版で注を除いて525ページあります。そのせいか、ダイジェスト版が2種類も出版されています。中身の感想は「日本マックス・ヴェーバー研究ポータル」の方に書きましたので、そちらを参照してください。

David GraeberとDavid Wengrowの”The Dawn of Everything”をようやく読了しました。この本、ベストセラーになっていますが、このペーパーバック版で注を除いて525ページあります。そのせいか、ダイジェスト版が2種類も出版されています。中身の感想は「日本マックス・ヴェーバー研究ポータル」の方に書きましたので、そちらを参照してください。

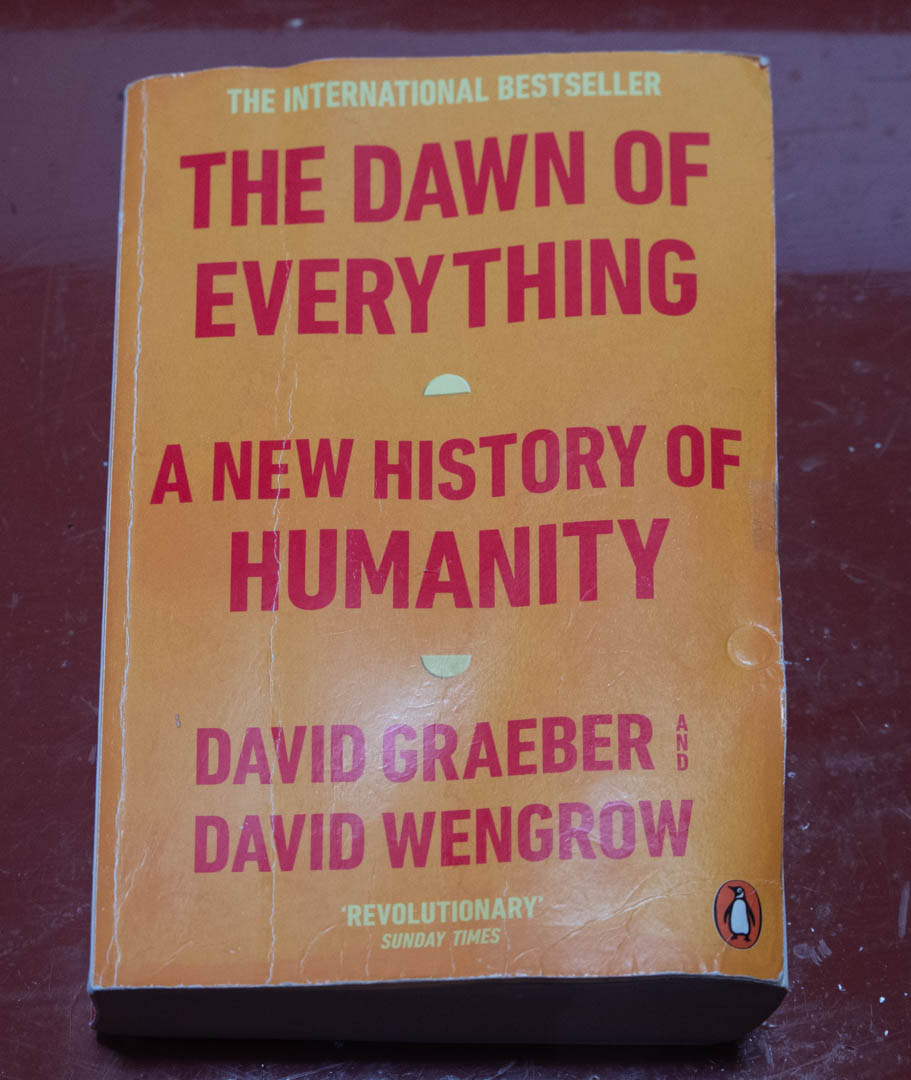

アドルフ・ヒトラーの「わが闘争」

白井喬二の「日本刀」(序曲)

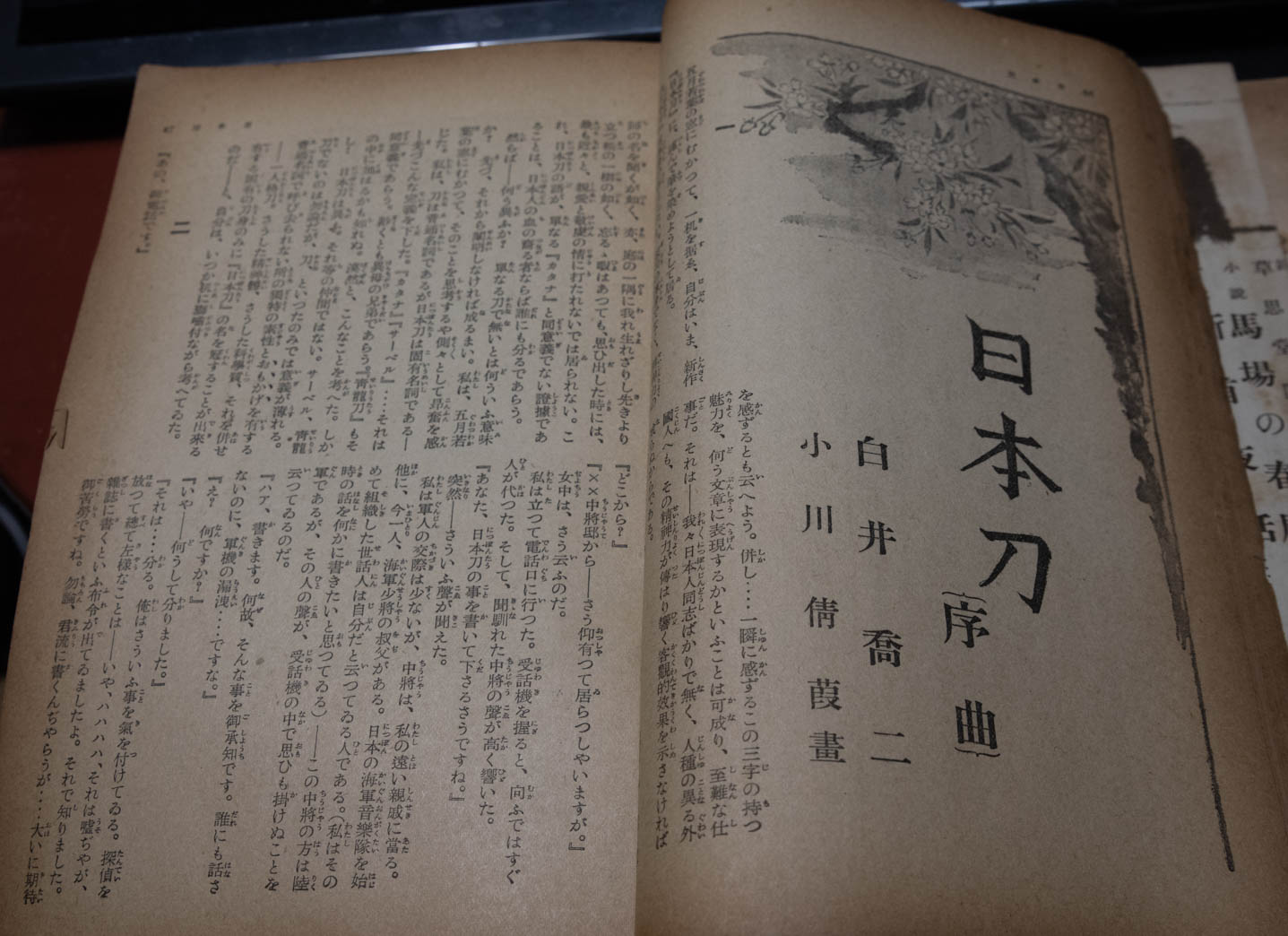

白井喬二の「日本刀」(序曲)を読了。雑誌「現代」の昭和13年6月号に掲載。これで終わりではなく次回以降も続くのですが、それがどういう内容なのかは不明です。「序曲」の内容は、「日本刀」を書くことを出版社が予告したら、親戚の陸軍中将から電話が掛かって来た、とか、日本刀や普通名詞ではなく固有名詞であるとか、また人に日本刀の役目を聞いたら、外国人は「斬る」しか言わないだろうが日本人は色々なことを答えるだろう、とか正直どうでもいい内容です。まあこの時期は白井喬二もかなり時局に阿るようになった来たので、このエッセイ?もそんな感じで、いくら白井喬二の大ファンの私でも続きを探して買って読みたいとは思いませんでした。

白井喬二の「日本刀」(序曲)を読了。雑誌「現代」の昭和13年6月号に掲載。これで終わりではなく次回以降も続くのですが、それがどういう内容なのかは不明です。「序曲」の内容は、「日本刀」を書くことを出版社が予告したら、親戚の陸軍中将から電話が掛かって来た、とか、日本刀や普通名詞ではなく固有名詞であるとか、また人に日本刀の役目を聞いたら、外国人は「斬る」しか言わないだろうが日本人は色々なことを答えるだろう、とか正直どうでもいい内容です。まあこの時期は白井喬二もかなり時局に阿るようになった来たので、このエッセイ?もそんな感じで、いくら白井喬二の大ファンの私でも続きを探して買って読みたいとは思いませんでした。

中野敏男氏の「ヴェーバー入門 ――理解社会学の射程」の書評

中野敏男氏の「ヴェーバー入門 ――理解社会学の射程」という入門書についての書評を、日本マックス・ヴェーバー研究ポータルの方で公開しました。ご興味のある方は参照ください。この書については折原浩先生と中野氏の論争がありますが、そちらへの応答というつもりではありません。

ジョージ・オーウェルの「1984年」

ジョージ・オーウェルの「1984年」を今さらながらに読了。オンラインの英会話で今この本を読んでいるという話をしたら、驚くべきことにほぼ全ての先生が「昔読んだ」と言いました。英語圏では教科書にも載っていたようです。その位英語圏では有名な本です。しかもこの本が描写しているディストピア(ユートピアの反対)が、長らく共産主義国に対するステレオタイプなネガティブイメージとしてある意味悪用されました。良く読めば、共産主義国に限らずあらゆる体制の国で、このような監視社会の未来があり得た筈ですが。現実問題として、例えばシンガポールでは、国が建てたアパートに住む人は、一日何回トイレに行ったかを政府によってモニターされています。また中国では、例えば上海では、ありとあらゆる所に監視カメラが置かれており、交通違反をするとたちどころに逮捕されます。そういう意味で残念ながら架空の未来の話ではなく、既に一部が実現してしまっています。それから興味深かったのは、この世界では歴史が絶え間のない書き換えの対象となっており、本当の歴史は何だったのかという努力が100%抑圧されています。これもここまでひどくなくとも、フェイクニュースが氾濫する現在既に起きてしまっていることのように思います。ただあまりに過大評価されているようにも思いますが、英語圏の人と話す上では読んでおくに越したことはない本と思います。

ジョージ・オーウェルの「1984年」を今さらながらに読了。オンラインの英会話で今この本を読んでいるという話をしたら、驚くべきことにほぼ全ての先生が「昔読んだ」と言いました。英語圏では教科書にも載っていたようです。その位英語圏では有名な本です。しかもこの本が描写しているディストピア(ユートピアの反対)が、長らく共産主義国に対するステレオタイプなネガティブイメージとしてある意味悪用されました。良く読めば、共産主義国に限らずあらゆる体制の国で、このような監視社会の未来があり得た筈ですが。現実問題として、例えばシンガポールでは、国が建てたアパートに住む人は、一日何回トイレに行ったかを政府によってモニターされています。また中国では、例えば上海では、ありとあらゆる所に監視カメラが置かれており、交通違反をするとたちどころに逮捕されます。そういう意味で残念ながら架空の未来の話ではなく、既に一部が実現してしまっています。それから興味深かったのは、この世界では歴史が絶え間のない書き換えの対象となっており、本当の歴史は何だったのかという努力が100%抑圧されています。これもここまでひどくなくとも、フェイクニュースが氾濫する現在既に起きてしまっていることのように思います。ただあまりに過大評価されているようにも思いますが、英語圏の人と話す上では読んでおくに越したことはない本と思います。

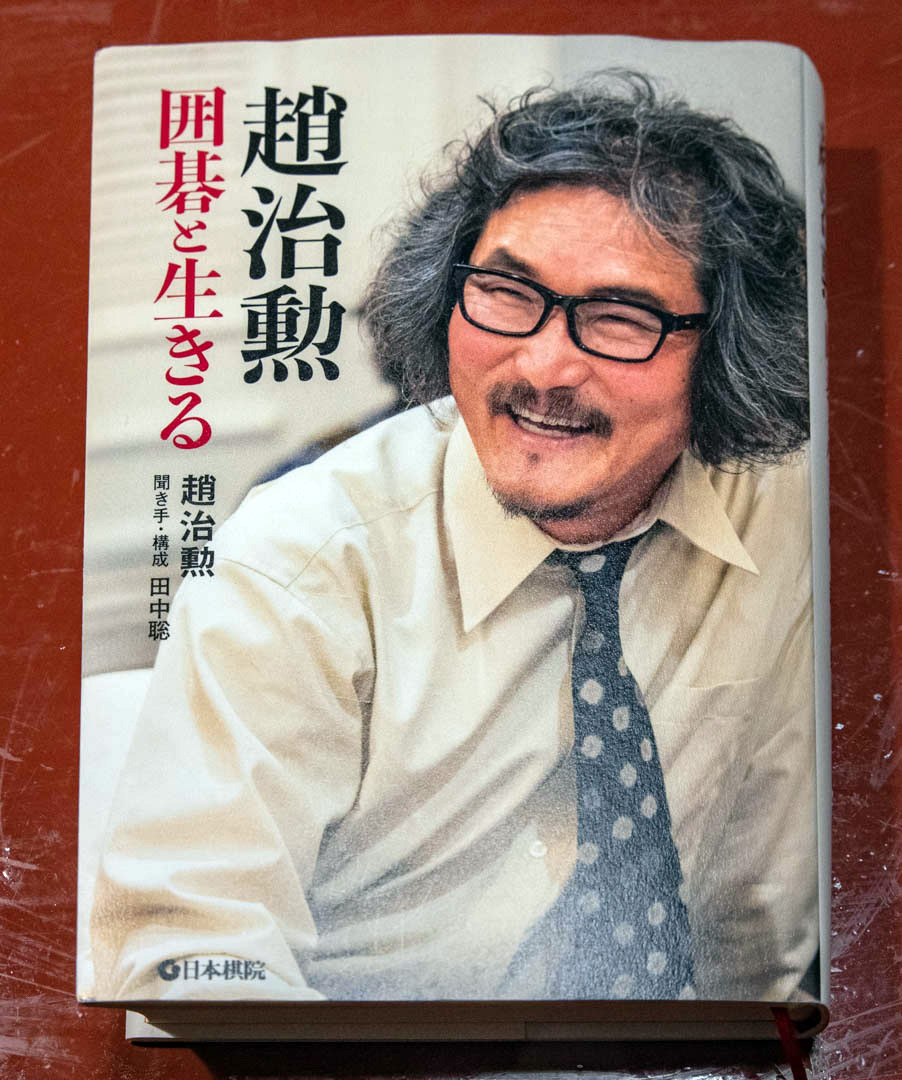

趙治勲名誉名人の「囲碁と生きる」

趙治勲名誉名人の「囲碁と生きる」を読了。読売新聞で28回ほど連載されたもの。それに小林光一名誉棋聖との4回の対談がついています。この二人の戦いで誰もが思い出すのが、四度にわたった本因坊戦での死闘で、小林光一名誉棋聖は実にこの碁に勝てば本因坊奪取というのが7回もあり、そのことごとくに敗れます。対談を読むと、当時棋聖と名人を持っていて、そのタイトル戦でかなり消耗し、本因坊戦まで頑張りきれなかったということのようです。趙治勲名誉名人というと、私が大学生の時本格的に囲碁を覚えたばかりの頃が全盛期の始まりという時期で、趙名誉名人の碁は本当によく並べた記憶があります。あの頃の趙名誉名人の勝負にかける執念は本当にすごいものがありました。また小林名誉棋聖の棋風がある意味固まっていてそれほど色々な打ち方を試すということがないのに、趙名誉名人はそれに比べて柔軟で色んな打ち方を試していたと思います。現在趙名誉名人はNHK杯に出ていたり十分現役ですが、小林名誉棋聖がそれに比べるとやや冴えないのは、その辺りの柔軟性の差が今になって出てきたのかな、と思います。そういえば先日囲碁フォーカスで趙名誉名人の抱腹絶倒のエピソードが紹介されていました。それはNHK杯戦で自分のお茶を全部飲んでしまうと、何と何の断りもなく読み上げ係や記録係のお茶に手を伸ばしてそれを飲んでしまう、というものでした。実に趙名誉名人らしいです。全てが天衣無縫という感じです。

趙治勲名誉名人の「囲碁と生きる」を読了。読売新聞で28回ほど連載されたもの。それに小林光一名誉棋聖との4回の対談がついています。この二人の戦いで誰もが思い出すのが、四度にわたった本因坊戦での死闘で、小林光一名誉棋聖は実にこの碁に勝てば本因坊奪取というのが7回もあり、そのことごとくに敗れます。対談を読むと、当時棋聖と名人を持っていて、そのタイトル戦でかなり消耗し、本因坊戦まで頑張りきれなかったということのようです。趙治勲名誉名人というと、私が大学生の時本格的に囲碁を覚えたばかりの頃が全盛期の始まりという時期で、趙名誉名人の碁は本当によく並べた記憶があります。あの頃の趙名誉名人の勝負にかける執念は本当にすごいものがありました。また小林名誉棋聖の棋風がある意味固まっていてそれほど色々な打ち方を試すということがないのに、趙名誉名人はそれに比べて柔軟で色んな打ち方を試していたと思います。現在趙名誉名人はNHK杯に出ていたり十分現役ですが、小林名誉棋聖がそれに比べるとやや冴えないのは、その辺りの柔軟性の差が今になって出てきたのかな、と思います。そういえば先日囲碁フォーカスで趙名誉名人の抱腹絶倒のエピソードが紹介されていました。それはNHK杯戦で自分のお茶を全部飲んでしまうと、何と何の断りもなく読み上げ係や記録係のお茶に手を伸ばしてそれを飲んでしまう、というものでした。実に趙名誉名人らしいです。全てが天衣無縫という感じです。

マックス・ヴェーバー「中世合名・合資会社成立史」日本語訳久し振りの校正

中世合名・合資会社成立史の日本語訳ですが、久し振りにある程度まとまった校正を行いました。前の版からの校正箇所は65箇所くらいです。ほとんどが日本語として分りにくい表現をよりこなれた日本語にしたものですが、誤訳の訂正も数ヶ所含まれています。Web公開版は既に校正済みのものです。Amazonで販売されているペーパーバック版とKindle版は現在作業中で、おそらく11月18日ぐらいからの販売のものが今回の校正済みの版になります。

エドワード・W・サイードの「オリエンタリズム」

エドワード・W・サイードの「オリエンタリズム」を読了。1978年に出た有名な本で、数年前に購入しておきながらなかなか読む機会が無く、今回やっと読了しました。

エドワード・W・サイードの「オリエンタリズム」を読了。1978年に出た有名な本で、数年前に購入しておきながらなかなか読む機会が無く、今回やっと読了しました。

「オリエンタリズム」というのは本来は西欧の美術や文学における「中東趣味」のものという意味ですが、サイードはここでは西欧の中東学者に共通してみられる非科学的な偏見、思い込み、蔑視といった態度のことを指して使っています。

読んでいてずっと違和感を禁じ得なかったのが、サイードがオリエントという言葉の意味をほとんどが中東地域を指す言葉で使いながら、時に都合のいい時にはそれをインドや中国、日本他を含むものとして使っているということです。(英語でOrientと言えばどちらかというとアジア人を指すことが多いです。)西欧の中東への蔑視と同じ構造で、(1)西欧+中東のアジア蔑視(2)中東のアジア蔑視という2つが考えられ、サイードは手を変え品を変え西欧の中東蔑視を論じていますが、一度もこの(1)、(2)のアジア蔑視については中東を含まない形では論じていません。そういう公平さの欠けた議論によって、穿った目で見れば、単なる中東地域のひがみのような議論に聞こえ、本来有るべき文化の相対性原理の主張という点が弱くなっているように思います。

またこの本によって文化人類学がその方法論について見直さざると得なくなり、学問としての勢いが弱まったというのを、Eigoxの文化人類学者である先生から聞いたことがあります。しかし例えばイギリスの文化人類学が植民地をより良く統治するという目的で研究されていた、というのは周知の事実であり、中近東の研究がサイードの言うような偏見や先入観に彩られているとしても、それはそういう研究を見直す良い機会であり、決して文化人類学の方法論が否定されるようなものではないと思います。

サイードのこの本を読む前に、ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」を訳していて思ったのは、中世イタリアのコムメンダが、イスラム地域のムダーラバ契約の影響で生れた、と言うのが既にヴェーバーの時代に主張されているのですが、ヴェーバーがまったくそれに触れていないということへの疑問です。まあヴェーバーの頃は、オスマン帝国の弱体化-崩壊の時代で、イスラム圏への蔑視が頂点に達した時であり、ヴェーバーといえどもそういう偏見から100%自由であることは出来なかった、ということなのだと私は理解しています。