宮本常一の「忘れられた日本人」を読了。民俗学や文化人類学を大学の時に囓っていたので、この人の名前は当然知っていましたが、これまで読む機会がありませんでした。内容は多くが西日本の村落を宮本が精力的に訪ね、その土地土地での古老の話を聞き取ってまとめたものです。その内容は生きた本当の生活史という感じで、忘れられたなにかを思い出させてくれるものでした。その中には大田植えで、植えるのが遅いものを両隣のものが先行して植えていってしかもその間隔を狭めていってついには真ん中の者の行き場を塞いでしまうという、大学の時野村純一先生の授業で聞いた話も出てきて懐かしかったです。その一方で不満に思ったのが、西日本では伝承は村単位で継承されるのに、東日本ではそれがイエ単位になるという非常に興味深い指摘をしています。しかし宮本民俗学はそこで留まってしまい、さらに多くの事例を検討して理論として深めていくというのが非常に弱いです。それは逆に言えば、少ない事例から無理矢理もっともらしい理論化を急ぐ、西洋風の学問への反発かもしれません。実際に宮本は柳田國男の「方言周圏論」を否定的に捉えていたようです。とはいえ、これが「学」かと言われるとちょっと私には抵抗があります。むしろ文学的価値の方が高いように思います。

宮本常一の「忘れられた日本人」を読了。民俗学や文化人類学を大学の時に囓っていたので、この人の名前は当然知っていましたが、これまで読む機会がありませんでした。内容は多くが西日本の村落を宮本が精力的に訪ね、その土地土地での古老の話を聞き取ってまとめたものです。その内容は生きた本当の生活史という感じで、忘れられたなにかを思い出させてくれるものでした。その中には大田植えで、植えるのが遅いものを両隣のものが先行して植えていってしかもその間隔を狭めていってついには真ん中の者の行き場を塞いでしまうという、大学の時野村純一先生の授業で聞いた話も出てきて懐かしかったです。その一方で不満に思ったのが、西日本では伝承は村単位で継承されるのに、東日本ではそれがイエ単位になるという非常に興味深い指摘をしています。しかし宮本民俗学はそこで留まってしまい、さらに多くの事例を検討して理論として深めていくというのが非常に弱いです。それは逆に言えば、少ない事例から無理矢理もっともらしい理論化を急ぐ、西洋風の学問への反発かもしれません。実際に宮本は柳田國男の「方言周圏論」を否定的に捉えていたようです。とはいえ、これが「学」かと言われるとちょっと私には抵抗があります。むしろ文学的価値の方が高いように思います。

カテゴリー: Book

文字通り汗牛充棟

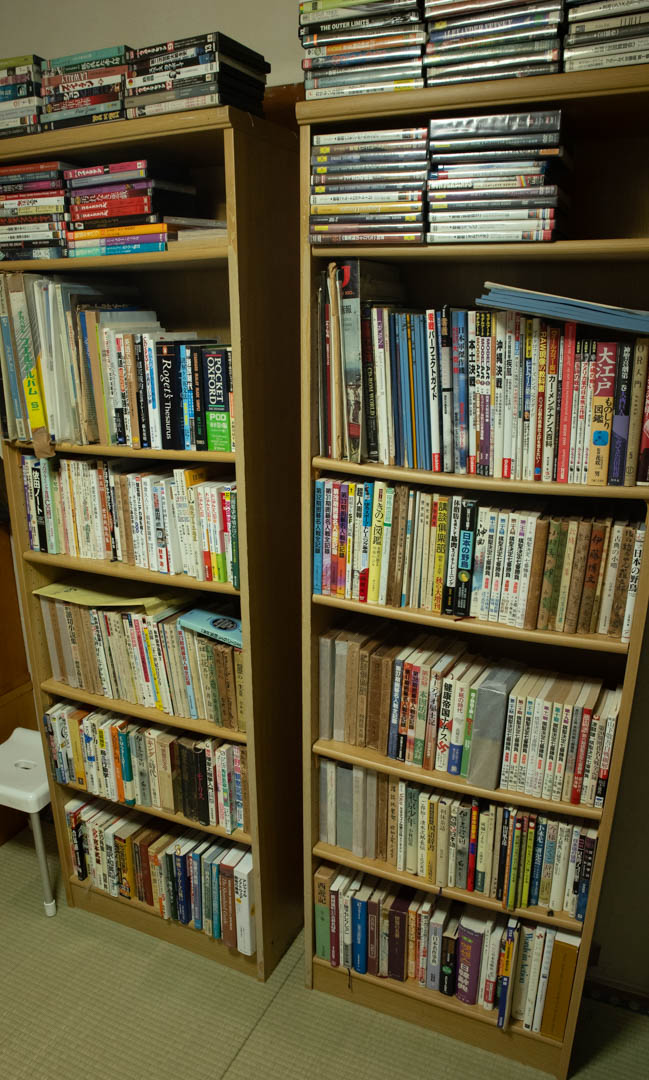

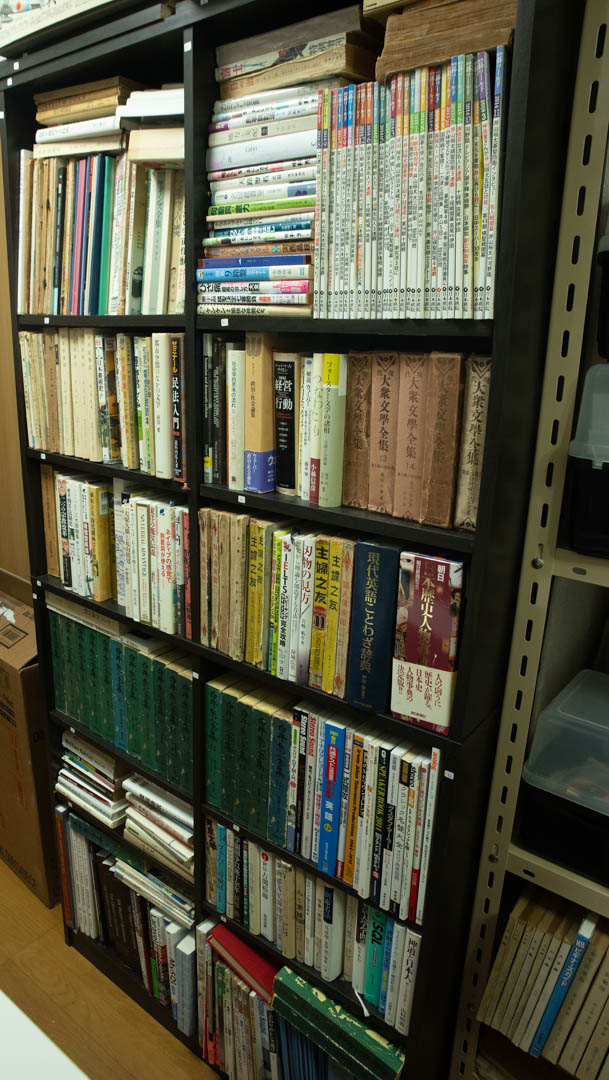

新居の本の整理、ようやく一段落しました。しかし本棚16台を使ってもまだ残っており、今日Amazonにまた本棚を発注しました。本棚1台あたり大体200冊くらいということですから、単純計算で17台で3,400冊あるということになります。写真は一部です。私の場合、読む本はもちろんありますが、資料で買ったのも多いです。例えば四字熟語の辞書は5冊くらいあります。これはATOKの四字熟語を強化する時に使ったものです。後は白井喬二関係も本棚2台分くらいあります。これはどこかの図書館に寄付してもいいんですが、最近どこの図書館も蔵書スペースが足らず、寄付はまったく歓迎されないようです。まあ白井喬二関係では、私の蔵書が日本で一番充実していると思いますが。

新居の本の整理、ようやく一段落しました。しかし本棚16台を使ってもまだ残っており、今日Amazonにまた本棚を発注しました。本棚1台あたり大体200冊くらいということですから、単純計算で17台で3,400冊あるということになります。写真は一部です。私の場合、読む本はもちろんありますが、資料で買ったのも多いです。例えば四字熟語の辞書は5冊くらいあります。これはATOKの四字熟語を強化する時に使ったものです。後は白井喬二関係も本棚2台分くらいあります。これはどこかの図書館に寄付してもいいんですが、最近どこの図書館も蔵書スペースが足らず、寄付はまったく歓迎されないようです。まあ白井喬二関係では、私の蔵書が日本で一番充実していると思いますが。

中村真一郎の「江戸漢詩」

中村真一郎の「江戸漢詩」を読了。あまり知られていませんが、日本で漢詩作りが一番盛んだったのは江戸時代の後半から明治の初めにかけてです。その証拠の一つは、明治時代の新聞には、必ずといっていいほど、読者投稿の漢詩の欄がありました。それほど漢詩作りが一般の人にまで広く行われていた訳です。乃木大将や大正天皇といった方はその最後のグループに属します。また私見ですが、現在日本にやってくる海外の観光客が称賛して止まない日本の文化というものは、ほとんどが江戸時代後期に熟成したものだと思います。例えば漫画やアニメの絵の元は江戸時代の絵師の絵で、手塚治虫の決して二度書きしない流れるような線は、浮世絵師の絵が元だと思います。

中村真一郎の「江戸漢詩」を読了。あまり知られていませんが、日本で漢詩作りが一番盛んだったのは江戸時代の後半から明治の初めにかけてです。その証拠の一つは、明治時代の新聞には、必ずといっていいほど、読者投稿の漢詩の欄がありました。それほど漢詩作りが一般の人にまで広く行われていた訳です。乃木大将や大正天皇といった方はその最後のグループに属します。また私見ですが、現在日本にやってくる海外の観光客が称賛して止まない日本の文化というものは、ほとんどが江戸時代後期に熟成したものだと思います。例えば漫画やアニメの絵の元は江戸時代の絵師の絵で、手塚治虫の決して二度書きしない流れるような線は、浮世絵師の絵が元だと思います。

この本はそうした漢詩の全盛期の作品を、頼山陽みたいな有名な人だけでなく、かなり広い範囲で集め解説したものです。その題材も伝統的な風景を描写することに留まらず、生活の隅々までに及び、中には吉原の遊女についての粋なものも存在します。またこの時代女性の漢詩人が活躍したのも大きな特長で、例えば頼山陽の生涯を通じた愛人だった江馬細香が有名です。

漢詩は明治に入り、従来の漢籍の教養から西洋の科学へと人々の学習の重心が移っていくに従って衰えていきます。しかし漢詩もまた、日本人が外国の文化を自家薬籠中の物にするという典型の一つだということを、この本は教えてくれます。

白井喬二の「彦左一代 天馬の巻」

久しぶりに白井喬二作品で、「彦左一代 天馬の巻」を読了しました。2022年11月に、上巻の「地龍の巻」だけを読んでいて、下巻を探していましたが、古書店のTさんがわざわざ私のブログで入荷した旨をコメントで教えてくださり購入したものです。この場をお借りしてTさんに御礼申し上げます。

久しぶりに白井喬二作品で、「彦左一代 天馬の巻」を読了しました。2022年11月に、上巻の「地龍の巻」だけを読んでいて、下巻を探していましたが、古書店のTさんがわざわざ私のブログで入荷した旨をコメントで教えてくださり購入したものです。この場をお借りしてTさんに御礼申し上げます。

下巻はいわゆる「天下のご意見番」となった大久保彦左衛門の活躍が描かれますが、いわゆる講談での籠での出仕が禁じられたので桶に乗って登城したなどの通俗エピソードは紹介されておらず、白井作品の主人公らしく筋を通し、言説を駆使し、出世を拒み、主君家康に尽くす彦左衛門が描かれます。ただ出世を拒んだと言っても、歴史的事実は大久保彦左衛門はそれほどの戦勲を上げたというのは疑問で、関ヶ原の戦いの前哨戦及び本戦でも真田幸村に散々な目に遭わせられています。三河以来の直参だから二千石まで言ったのであり、それ以上の禄をもらう程の器量は無かったというのが正解でしょう。ただ清貧に甘んじ、浪々の身の侍を多く食客として抱えていたというのは事実みたいで、そういうのが誇張されたのが「天下のご意見番」なんでしょう。そうはいっても、この作品で彦左衛門が福島正則を何度も凹ませる活躍は痛快です。この作品が出版されたのは昭和17年10月でミッドウェー海戦以降の敗戦は国民には伝えられていなかったでしょうが、次第に戦況が悪化していっていた時で、このような作品は国民に少しでも慰撫を与えることが出来たのではないでしょうか。

古田博司の「旧約聖書の政治史 預言者たちの過酷なサバイバル」

古田博司の「旧約聖書の政治史 預言者たちの過酷なサバイバル」を読了。この本は元々Willに連載されていたもので、著者もどちらかというとそちら系の人です。ですがまあ面白かったです。またタイトルから想像されるような学問的なものではまったくなく、著者の直感や想像や他の国の歴史からの類推に基づく自由なものです。だからといってそういうアプローチが否定されるべきかというと、旧約聖書のような古い時代の「文献」については、精確な科学的なアプローチというのもほとんど不可能です。この本で何度も言及されているマックス・ヴェーバーの「古代ユダヤ教」だって、述べられていることの多くはヴェーバーの直感に基づくもので、聖書学者の田川建三なんかはぼろくそにけなしています。そういう本であっても、正直な所旧約聖書の世界には疎い私にとって、旧約の世界に多少なじむきっかけにはなったと思います。この本を読んで改めて感じたのは、旧約のヤーウェという神はひたすら偶像崇拝、異教の神の崇拝を禁じ、それを犯したユダヤ人に対してしばしば罰を与えていますが、ユダヤが亡国の民となるまでの間、ヤーウェだけが純粋に崇拝された時代はほとんどないということです。ユダヤ人の国の全盛期はソロモン王の時ですが、そのソロモンですら晩年は偶像崇拝にふけっています。最後の方で預言者達が「先祖が偶像崇拝の罪を犯したので、ヤーウェが怒ってユダヤの国を滅ぼした」といういわゆる「苦難の神義論」は、そう考えるしかなかったというきわめて屈折した神概念だと思います。

古田博司の「旧約聖書の政治史 預言者たちの過酷なサバイバル」を読了。この本は元々Willに連載されていたもので、著者もどちらかというとそちら系の人です。ですがまあ面白かったです。またタイトルから想像されるような学問的なものではまったくなく、著者の直感や想像や他の国の歴史からの類推に基づく自由なものです。だからといってそういうアプローチが否定されるべきかというと、旧約聖書のような古い時代の「文献」については、精確な科学的なアプローチというのもほとんど不可能です。この本で何度も言及されているマックス・ヴェーバーの「古代ユダヤ教」だって、述べられていることの多くはヴェーバーの直感に基づくもので、聖書学者の田川建三なんかはぼろくそにけなしています。そういう本であっても、正直な所旧約聖書の世界には疎い私にとって、旧約の世界に多少なじむきっかけにはなったと思います。この本を読んで改めて感じたのは、旧約のヤーウェという神はひたすら偶像崇拝、異教の神の崇拝を禁じ、それを犯したユダヤ人に対してしばしば罰を与えていますが、ユダヤが亡国の民となるまでの間、ヤーウェだけが純粋に崇拝された時代はほとんどないということです。ユダヤ人の国の全盛期はソロモン王の時ですが、そのソロモンですら晩年は偶像崇拝にふけっています。最後の方で預言者達が「先祖が偶像崇拝の罪を犯したので、ヤーウェが怒ってユダヤの国を滅ぼした」といういわゆる「苦難の神義論」は、そう考えるしかなかったというきわめて屈折した神概念だと思います。

ラファエル・サバチニの「スカラムーシュ」

ラファエル・サバチニ(サバティーニ)の「スカラムーシュ」を読了しました。読んだ理由は、大佛次郎がこの小説を翻案して「照る日くもる日」を書いたというのを聞いてからです。大佛がこの本を翻案の対象として選んだのは大正解で、この小説には大衆小説の全ての要素が含まれていると言っても言い過ぎではないです。主人公のフィリップ・ルイ・モローは口が立ち、ちょっと皮肉屋で、元々剣の素養がありましたが、ひょんなことから剣を教える先生の助手を務めることになり、そこで剣に関する書を読んで練習し、師を超える腕になります。また主人公の出生に関してどんでん返しが二つあります。更にはベースは友人の敵討ちです。そこに二人の女性が絡み、主人公の宿敵もその二人の両方に絡んで来ます。たまたまディケンズの「二都物語」に続けて読んだのですが、どちらもフランス革命の時代の話です。

ラファエル・サバチニ(サバティーニ)の「スカラムーシュ」を読了しました。読んだ理由は、大佛次郎がこの小説を翻案して「照る日くもる日」を書いたというのを聞いてからです。大佛がこの本を翻案の対象として選んだのは大正解で、この小説には大衆小説の全ての要素が含まれていると言っても言い過ぎではないです。主人公のフィリップ・ルイ・モローは口が立ち、ちょっと皮肉屋で、元々剣の素養がありましたが、ひょんなことから剣を教える先生の助手を務めることになり、そこで剣に関する書を読んで練習し、師を超える腕になります。また主人公の出生に関してどんでん返しが二つあります。更にはベースは友人の敵討ちです。そこに二人の女性が絡み、主人公の宿敵もその二人の両方に絡んで来ます。たまたまディケンズの「二都物語」に続けて読んだのですが、どちらもフランス革命の時代の話です。

大佛次郎が翻案した時にはまだ日本語訳は出ておらず、小林信彦は当時の大衆小説家の外国語力について感心していますが、大佛次郎は東京帝大法学部卒で外務省で翻訳係をやっており、外国語が出来るのはある意味当り前です。

「照る日くもる日」も取り寄せ中です。菊池寛が「照る日くもる日」に大衆小説の全てが入っていると誉めたそうですが、それは元の「スカラムーシュ」の功績であり、大佛次郎の功績ではありません。

吉村昭の「高熱隧道」

吉村昭の「高熱隧道」を読了。「黒部の太陽」の映画で、黒部第三発電所というのがあってそこのも非常な難工事であったことを知って読んで見たもの。正直言って想像を絶する世界でした。

吉村昭の「高熱隧道」を読了。「黒部の太陽」の映画で、黒部第三発電所というのがあってそこのも非常な難工事であったことを知って読んで見たもの。正直言って想像を絶する世界でした。

一つは初めて知ったのですが「泡雪崩」(ほうなだれ)というのがあって、それが2回工事関係者用の宿舎を襲います。この「泡雪崩」は通常の雪崩とはまったく違います。Web上にどなたかが作られたイメージ図(Webサイト自体はここ)があったのでそれを見てください。ホウ雪崩に襲われた工事宿舎は、鉄筋コンクリートの2F、木造の3・4Fを合わせた部分が鉄筋コンクリートの1Fの部分から引きちぎられ、宿舎のあった所より70mも高い尾根を超え、580mも飛ばされて最後は黒部川を超えて山腹に叩きつけられ、中にいた人は即死しています。台風でも竜巻でもこれほどのすさまじいエネルギーを出すことはありません。この「泡雪崩」の事故は1回ではなく、最初の事故の後慎重に選んだ場所でも再度発生します。そこは3方が壁のような地形に囲まれ、残った1方は樹齢数百年のブナ林でつまり数百年雪崩が起きていないことを示していました。しかしその上方で発生した泡雪崩がこのブナの原生林を根こそぎ空中に飛ばし、宿舎の屋根にそれが降り注ぎました。中にいたものは圧死するか、火鉢によって火災になって焼け死ぬかでした。

もう一つはタイトルにもなっていますが、掘削したトンネルが要するに温泉の源泉部のような所にぶち当たり、岩盤の温度が50-60℃から段々上昇し、途中地質学者が90℃が上限で後は下がるという予想をあっさり裏切り、やがて100℃を超え、最後は160℃近くにまでなります。この熱のため仕掛けたダイナマイトが点火する前に爆発する事故が発生します。また作業員の体熱を下げるため後ろからホースで水をかけますが、その水がたまって50℃くらいになります。多くの作業員が火傷し、また下半身もただれ、体から脂肪分が抜けて熱中症のような症状になります。ダイナマイトについては、熱が伝わるのを遅らせるため、最初はエボナイトの筒に入れ、次は竹に入れ、と試行錯誤し、最後はその竹の回りにアイスキャンディーのように氷を付けた状態で岩盤に装填していました。

ホウ雪崩と、このトンネル内の高温による犠牲者は合計で300名に達し、再三富山県警より工事中止命令が出ます。しかし当時(昭和11年)日本は戦争に向かってひた走っており、この工事は国策でもあり、大量の犠牲者を出しつつも最後まで敢行されます。小説の最後はダイナマイトが倉庫から盗まれ、坑夫達の間に不穏な動きが出てきて、技師達が逃げ出す、ということになっています。

福島原発事故の時に「想定外」という言葉がクローズアップされましたが、実際には厳しい自然を相手にすれば常に想定外が起きるということだと理解しました。

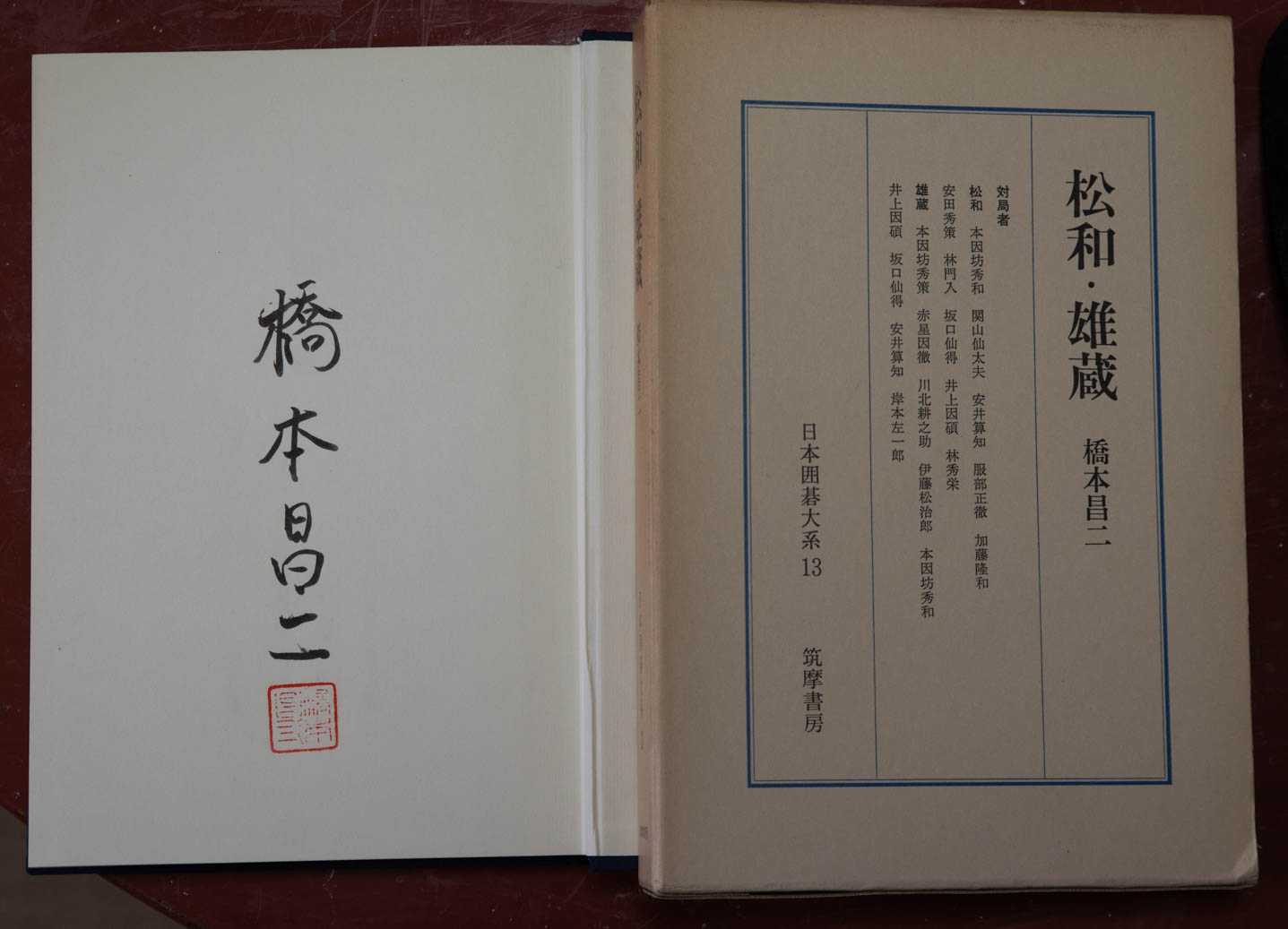

故橋本昌二9段の直筆署名入り本(「松和・雄蔵」)

古碁の棋譜

百田尚樹の「幻庵」

百田尚樹の「幻庵」(げんなん)を読了。これは週刊文春の連載時に読んでいて単行本は未購入ですが、文庫本化されていたため購入しました。「幻庵」とは江戸時代の囲碁の家元四家の内の井上家の十一世の幻庵因碩(げんなんいんせき)のことです。囲碁史上で、名人の実力がありながら名人になれなかった、ならなかった人四人を囲碁四哲と呼び、幻庵因碩はその一人です。幻庵因碩が活躍した文化文政から幕末にかけての時代は、日本で囲碁が非常に盛んになり、同時に棋士の実力も非常に向上した時代です。しかし同時に、特にこの幻庵因碩と本因坊丈和がある意味暗闘を繰り広げます。この両者は70局以上も対局している好敵手(この本では悪敵手と表現されています)ですが、丈和が名人碁所願いを出した時、本来はこの幻庵が争い碁を申し込んでそれを阻止すべきだったのですが、丈和に「6年後に名人を譲るから今回は推薦して欲しい」と言われて騙され、まんまと丈和が名人になります。これがこの人の人生での最初の大きなミス。二番目の大きなミスは、その丈和と対局して名人から引きずり降ろすチャンスが回って来たのに、自分で打たずに、自分より段位が低い弟子の赤星因徹に代わりに打たせたこと。確かにその当時の因徹は幻庵因碩とほぼ並びかけていた実力の持ち主で、仮に丈和が負けた場合はより低段のものに負けたということで名人引き下ろしがやりやすくなるという計算でした。その期待通り因徹は丈和相手に前半は見事な碁を打ちリードしますが、結核を患っていた因徹は対局の労苦に耐えられず徐々に丈和に形勢を挽回され、最後はミスもあって終に逆転負けに終わり、その瞬間血を吐いて倒れその後わずかな間に死んでしまいます。(天保吐血の局、と言います。)三回目はミスではなくチャンスだったのですが、丈和がある理由で名人で無くなったため、今度こそ幻庵因碩にチャンスが回って来ます。しかしそこに立ち塞がったのが、本因坊家跡目の秀和で、とうとう幻庵因碩は秀和の黒番に勝つことが出来ず、名人になれませんでした。ついでにその秀和も壮年期には実力的には他を圧倒していましたが、幻庵因碩の二代後の因碩との対局で実力的には劣る相手に白番で1目負けという痛恨の敗けをくらい、幕末で幕府が何かと忙しくて碁どころではなかったのもあって、秀和もまた名人になれませんでした。(ちなみにヒカルの碁で有名な本因坊秀策はこの秀和の弟子です。)

百田尚樹の「幻庵」(げんなん)を読了。これは週刊文春の連載時に読んでいて単行本は未購入ですが、文庫本化されていたため購入しました。「幻庵」とは江戸時代の囲碁の家元四家の内の井上家の十一世の幻庵因碩(げんなんいんせき)のことです。囲碁史上で、名人の実力がありながら名人になれなかった、ならなかった人四人を囲碁四哲と呼び、幻庵因碩はその一人です。幻庵因碩が活躍した文化文政から幕末にかけての時代は、日本で囲碁が非常に盛んになり、同時に棋士の実力も非常に向上した時代です。しかし同時に、特にこの幻庵因碩と本因坊丈和がある意味暗闘を繰り広げます。この両者は70局以上も対局している好敵手(この本では悪敵手と表現されています)ですが、丈和が名人碁所願いを出した時、本来はこの幻庵が争い碁を申し込んでそれを阻止すべきだったのですが、丈和に「6年後に名人を譲るから今回は推薦して欲しい」と言われて騙され、まんまと丈和が名人になります。これがこの人の人生での最初の大きなミス。二番目の大きなミスは、その丈和と対局して名人から引きずり降ろすチャンスが回って来たのに、自分で打たずに、自分より段位が低い弟子の赤星因徹に代わりに打たせたこと。確かにその当時の因徹は幻庵因碩とほぼ並びかけていた実力の持ち主で、仮に丈和が負けた場合はより低段のものに負けたということで名人引き下ろしがやりやすくなるという計算でした。その期待通り因徹は丈和相手に前半は見事な碁を打ちリードしますが、結核を患っていた因徹は対局の労苦に耐えられず徐々に丈和に形勢を挽回され、最後はミスもあって終に逆転負けに終わり、その瞬間血を吐いて倒れその後わずかな間に死んでしまいます。(天保吐血の局、と言います。)三回目はミスではなくチャンスだったのですが、丈和がある理由で名人で無くなったため、今度こそ幻庵因碩にチャンスが回って来ます。しかしそこに立ち塞がったのが、本因坊家跡目の秀和で、とうとう幻庵因碩は秀和の黒番に勝つことが出来ず、名人になれませんでした。ついでにその秀和も壮年期には実力的には他を圧倒していましたが、幻庵因碩の二代後の因碩との対局で実力的には劣る相手に白番で1目負けという痛恨の敗けをくらい、幕末で幕府が何かと忙しくて碁どころではなかったのもあって、秀和もまた名人になれませんでした。(ちなみにヒカルの碁で有名な本因坊秀策はこの秀和の弟子です。)

という具合にこの時代の各棋士の暗闘は本当に面白いので、この小説もなかなか面白いです。(最近の百田の本は買わないようにしていますが、これは例外。)囲碁を知らなくてもそれなりには理解出来ると思いますが、やはり囲碁を知って読んだ方がずっと面白いです。