吉川英治の「随筆 宮本武蔵」を読了。小説の方を読み直したののついでです。私の関心は、吉川英治が何故あのように「精神性」を重視した宮本武蔵像を描いたかということです。よく知られているように、吉川英治が「宮本武蔵」を書いたのは、元々菊池寛と直木三十五が武蔵が名人かどうかで論争したことに始まります。その時、菊池寛が名人派、直木三十五が非名人派で、直木にどう思うか聞かれて、吉川英治は名人派でしたが、その理由を聞かれて即答できなかったことが執筆のきっかけになっています。直木の「非名人説」はこの本を読むと、武蔵の剣豪としての実力を否定しているのではなく、吉岡一門との戦いで幼い者まで斬殺しているような武蔵の人間性が名人にはふさわしくないと言っているようです。青空文庫で直木の「巌流島」を読んでみましたが、ここでも直木は武蔵の技量を否定していません。

吉川英治の「随筆 宮本武蔵」を読了。小説の方を読み直したののついでです。私の関心は、吉川英治が何故あのように「精神性」を重視した宮本武蔵像を描いたかということです。よく知られているように、吉川英治が「宮本武蔵」を書いたのは、元々菊池寛と直木三十五が武蔵が名人かどうかで論争したことに始まります。その時、菊池寛が名人派、直木三十五が非名人派で、直木にどう思うか聞かれて、吉川英治は名人派でしたが、その理由を聞かれて即答できなかったことが執筆のきっかけになっています。直木の「非名人説」はこの本を読むと、武蔵の剣豪としての実力を否定しているのではなく、吉岡一門との戦いで幼い者まで斬殺しているような武蔵の人間性が名人にはふさわしくないと言っているようです。青空文庫で直木の「巌流島」を読んでみましたが、ここでも直木は武蔵の技量を否定していません。

吉川英治が武蔵の精神性を高く評価するのは、主に武蔵が晩年熊本の細川家に在籍していた時に残した書物や絵などを見てそう判断しているようです。しかし私見では武蔵が五輪書を書いたのは60歳の時ですし、晩年の悟りきったような武蔵と若い頃のヤンチャしていた頃の武蔵とは同列には論じられないのではないかと思います。まあ戦前においては武道において精神性が重んじられていたのは否定しようのない事実で、吉川英治もその雰囲気の中で執筆しただけかもしれませんが。学生時代に、ドイツの新カント派の哲学者で戦前の日本に滞在した、オイゲン・ヘリゲルの「日本の弓術」という本を読んだことがありますが、ヘリゲルは日本の武道に禅などの影響を強く感じていて、かなり神秘的に描写されています。

カテゴリー: Book

「原田隆史」なる人の著作の詐欺広告

Facebookで「原田隆史」なる人が自分の本の広告をしているのですが、その中でAmazonで非常に高い評価を受けているとして、その画像が貼ってあります。(Amazonとはどこにも書いていませんが、誰が見てもAmazonのレビューです。)ところが、Amazonに行って実際に見てみたら、そんなレビューはどこにも存在しません。その広告している本の実際のレビューは多くの人が☆一つの酷評をしています。平均では☆☆☆になりますが、高い評価はどうも関係者がやっている臭いです。

Facebookで「原田隆史」なる人が自分の本の広告をしているのですが、その中でAmazonで非常に高い評価を受けているとして、その画像が貼ってあります。(Amazonとはどこにも書いていませんが、誰が見てもAmazonのレビューです。)ところが、Amazonに行って実際に見てみたら、そんなレビューはどこにも存在しません。その広告している本の実際のレビューは多くの人が☆一つの酷評をしています。平均では☆☆☆になりますが、高い評価はどうも関係者がやっている臭いです。

何より、この広告で貼っているAmazonの画像が変です。実際のレビュー画像とは違います。(例えば☆のバックに色がついていますが、実際の画像にはありません。また評価スコアの分布を示す図も実際のものとは違います。)また、自分の本名を出してレビュー書く人は非常に少数派です。どう考えても捏造です。こういう詐欺広告に騙されないようにしましょう。

ジェームズ・スロウィッキーの「群衆の智慧」

ジェームズ・スロウィッキーの「群衆の智慧」を読了。この本を読んだ理由は二つ。以前、羽入辰郎の「マックス・ウェーバーの犯罪」というトンデモ本を巡る論争があり、それが北海道大学のある学者が主催するHPで論考を受け付けて公開するという形で羽入氏に対する反論が行われました。それに私も参加し、そこで出てきた論考が後に「日本マックス・ウェーバー論争」という本になりました。その終章のまとめの所で、矢野善郎という人が、私の書いたものを「群衆の叡智」の可能性を示すものと評価したことです。個人的には評価していただいたのは嬉しく思いますが、発表媒体としてWebを使ったというだけで、そのWeb上で出てきた多数の人の様々な意見が集約されて発展していった、というのとはかなり違うので、「群衆の叡智」という評価は私は的外れだと思います。

ジェームズ・スロウィッキーの「群衆の智慧」を読了。この本を読んだ理由は二つ。以前、羽入辰郎の「マックス・ウェーバーの犯罪」というトンデモ本を巡る論争があり、それが北海道大学のある学者が主催するHPで論考を受け付けて公開するという形で羽入氏に対する反論が行われました。それに私も参加し、そこで出てきた論考が後に「日本マックス・ウェーバー論争」という本になりました。その終章のまとめの所で、矢野善郎という人が、私の書いたものを「群衆の叡智」の可能性を示すものと評価したことです。個人的には評価していただいたのは嬉しく思いますが、発表媒体としてWebを使ったというだけで、そのWeb上で出てきた多数の人の様々な意見が集約されて発展していった、というのとはかなり違うので、「群衆の叡智」という評価は私は的外れだと思います。

二番目は、昨年12月にネットで紹介された「Twitterユーザーの呼びかけで正体判明! 謎の巨大観音像写真から始まった歴史ミステリーに「鳥肌立った」「集合知の勝利」」という事件です。こちらは、あるユーザーが関西の寺院で見つけた、巨大な観音立像の正体をTwitterで問いかけた所、様々なユーザーから色々な情報が寄せられ、最終的に長崎のある孤島で戦前に作られた観音像であったことが突き止められるという感動的なストーリーです。こちらはまさに「群衆の叡智」のもっとも適切な例だと思います。

スロウィッキーは「群衆の智慧」という考え方を提唱し、少数の専門家の意見より、飛び抜けてレベルの高い人はいなくても、多様な人が集まった集団は、専門家よりもむしろ正しい判断を下すことが多い、というものです。

この考え方は、私は極めて「条件付き」で限定されていると考えます。リーマンショックの時に会社で研修があり、そのお題は「救命ボートで漂流している際に、船内にあるものを使って救助されてもらえる確率を出来るだけ高くする」というものでしたが、その時の討論グループ6名くらいで出した結論は、専門家の出した正しい答えとはまるで違っていました。スロウィッキーの論が成り立つためには、(1)ある程度以上の人数の集団が(2)それぞれが干渉し合わずに独立に考え(3)全員が問題解決の知恵を出し合う、という条件が必要です。現実的にはこういう条件が揃うケースは比較的少ないのでは無いかと思います。この本の中でも少数の集団がその中の過激な意見に引っ張られて極端になりやすいことや、他人の判断に付和雷同していく人が多くなって結果的にバブルのような現象を引き起こす例が紹介されています。

後、今の日本に示唆的なのは、今の日本は(1)多様性のない同質性の高い少数集団が(2)お互いに過度に依存しあって独立性が弱くなっている、状態で多くの間違った判断をしている、という状況に見えます。移民受け入れの議論と重なりますが、これからの日本にとっては「多様性」をどうやって実現するかが大きな課題だと確信しています。

吉川英治の「宮本武蔵」(戦前版)(圓明の巻)

吉川英治の「宮本武蔵」(圓明の巻、全六巻中の最終巻)を読了。第五巻まで読んでの予想通り、とうとう最後まで武蔵による「愛国的な発言」は出てきませんでした。強いて言えば、小次郎との決戦の前に弟子の伊織に再会し、伊織に次のように言います。「(前略)まだ若木のそちには、長い生涯があるが、それにせよ、生命(いのち)を惜しめよ。---事ある時、国の為、武士道の為、捨てるために、生命(いのち)は惜しむのだ。ーーー愛しんで、きれいに持って。潔く---」この所ぐらいです。左翼のジャーナリストの松浦総三の「吉川英治の戦中と戦後」によれば、戦後の六興出版版で書き換えられたり削除されたのは「敵を斃す」→「あいてを屈服させる」、「ーーー生命は珠よ。---捨て所」の「捨て所」が削除、「相手の息の根がとまるまでやっつける」→「やるまでやる」といった所で、主に暴力的な表現の箇所であり、武蔵による愛国的な発言など、戦前版から存在しなかったということになります。Wikipediaの記述は間違いです。

吉川英治の「宮本武蔵」(圓明の巻、全六巻中の最終巻)を読了。第五巻まで読んでの予想通り、とうとう最後まで武蔵による「愛国的な発言」は出てきませんでした。強いて言えば、小次郎との決戦の前に弟子の伊織に再会し、伊織に次のように言います。「(前略)まだ若木のそちには、長い生涯があるが、それにせよ、生命(いのち)を惜しめよ。---事ある時、国の為、武士道の為、捨てるために、生命(いのち)は惜しむのだ。ーーー愛しんで、きれいに持って。潔く---」この所ぐらいです。左翼のジャーナリストの松浦総三の「吉川英治の戦中と戦後」によれば、戦後の六興出版版で書き換えられたり削除されたのは「敵を斃す」→「あいてを屈服させる」、「ーーー生命は珠よ。---捨て所」の「捨て所」が削除、「相手の息の根がとまるまでやっつける」→「やるまでやる」といった所で、主に暴力的な表現の箇所であり、武蔵による愛国的な発言など、戦前版から存在しなかったということになります。Wikipediaの記述は間違いです。

一方で、最後に付いている吉川英治の跋文には、国策に協力的な吉川英治の姿勢が明確に見て取れます。「(前略)執筆中でしたが、支那事変の勃発に際しては、北支の野に馳せ又、昨秋は海軍の遡江艦隊に従軍して、前後二回、征野の将士と共に生死の間に語る機会にもめぐまれました。迂作の中に、多少、生死の問題や人生の諦観や剣の意義について示唆するものありとすれば、そういう現実の教場に於て、生ける現代の武蔵から、直接与えられた影響も幾分かありましょう。」とあります。兵士を「生ける現代の武蔵」とするのがまた出てきています。

この作品が戦前の体制と同調している最大の点は、愛国主義などではなく、極端な「精神性」重視です。武蔵と小次郎の巌流島の戦いも、小次郎が徹底して「技」を重視するのに対し、武蔵は徹頭徹尾「精神性」にこだわった剣士として描かれています。このことが、この作品が戦前広く受け入れられた最大の原因と思います。裏返して言えば、剣士武蔵の「技術性」については、ほとんどと言っていいほど描写がありません。武蔵は二天一流の二刀流の創始者ですが、現実の武蔵は二刀で戦ったことはほとんどないとされています。また以前も書いたように、武蔵がどのようにして自己の技量を向上させたか、その点についてはほとんど記述がありません。

大衆小説として見た場合、お通の恋も、お杉ばあさんの執拗な武蔵への敵意も、最終巻できちんと解決が与えられていてこの点は好感が持てます。ただ、私個人の意見としては、大衆小説としては、何か別の方向に逸れていった異端の作品という思いは禁じ得ません。

「富士に立つ影」の映画(1942年)

白井喬二原作の「富士に立つ影」の映画版の内、1942年の大映版を観ました。

白井喬二原作の「富士に立つ影」の映画版の内、1942年の大映版を観ました。

白井喬二は「盤嶽の一生」を名匠山中貞雄が映画化したものについては、「戦死せし山中貞雄をしのぶかな 盤嶽の一生 あの巧さ 良心 映画のふるさと」という歌を詠んで激賞しています。

しかし、「富士に立つ影」の3回の映画化、1回のTVドラマ化については、「映画 テレビの 富士に立つ影の不できさに 愚鈍のわれも怫然としぬ」と詠んで、まったくお気に召さなかったことがわかります。

で、本当の所はどんなものかと思って、この1942年版(阪東妻三郎主演)を観たのですが、作者の嘆きがよく理解できました。確かにこれは非道すぎます。映画に出来るのは第1巻の「裾野篇」だけで、原作では悪役が勝ってしまうので、映画ではストーリーを変えざるを得ないのは理解できます。しかし、この映画では熊木伯典(悪役)と佐藤菊太郎(主役、阪東妻三郎)の単なる外面的な争いとしてしか描かれておらず、最後は菊太郎が伯典の陰謀の証拠を突きつけて、正義が勝って一件落着という落ちに単純化されてしまっています。また菊太郎のキャラクターもかなり変えられていて、賛四流の跡取りで満足せず、自身の流儀を起こそうとする野心家に描かれています。また、喜運川兵部の娘のお染も、原作では菊太郎を慕いますが、この映画では他に男がいるという身も蓋もない設定です。何故こうしたかというと、映画の主演女優を「お雪」にするためで、原作では単に庄屋の娘(後に色々あって熊木伯典の妻になる)ですが、この映画では菊太郎を慕って、菊太郎を助けるために縦横無尽の活躍をします。このお雪を演じているのが橘公子で、私が好きな女優です。橘公子が出ている映画としては、やはり阪東妻三郎主演の「狐の呉れた赤ん坊」を観ましたが、そっちより今回の映画の方が橘公子が魅力的です。特に実地検分での馬競争(原作では牛追い競争)で、菊太郎が雇っていた名人の馬方が伯典に脅されて寝返ってしまったのを、お雪がいきなり馬に飛び乗って馬を追い、この競争を勝利に導きます。つまりこの映画はほとんど「フィーチャリング 橘公子」であり、橘公子の存在が戦前は非常に大きかったことがよく分かります。

そういう訳で、白井喬二の映画としては最低に近いですが、個人的には橘公子をたくさん見られたので、その点は良かったです。

English Journal 2018年3月号

English Journalの2018年3月号について。この号で買い始めてから丁度丸4年になります。

English Journalの2018年3月号について。この号で買い始めてから丁度丸4年になります。

しかしながら、この号はこの雑誌の悪い所が出ていると思います。

(1)収録CDが今号は60分弱くらいしかない。ちなみに先月は80分近くありました。私は、まず一回通して流し聞きし、次に30分ずつ2回に分けてテキストを見ながら聴くというのを2回やります。時間が毎月大幅にぶれるとこうした計画的な学習がやりにくくなります。

(2)特集記事の意味の無さ。今号の特集は、「TOEICテストが劇的にアップする「コスパ最高の」英単語」ですが、挙げられているのが、「上級語49」となっているので、delivery(配送、配達)、material(素材)、production(生産)、application(申込書)などで、どこが「上級」なのか理解に苦しみます。上級じゃないのは、interview(インタビュー)、busy(忙しい)、position(位置)、market(市場)とかではっきり言って中学生レベル。そりゃこのレベルの単語を知らない人がこれらを覚えればTOEICの点数はアップするでしょうが、この雑誌を買って読むような人はそんなレベルじゃないと思います。(そうじゃないと英語の生インタビューなんか聴いてもまったく理解できず役に立たないでしょう。)

要はこの記事は、TOEICの問題を集めて、その中から頻出する単語を抜き出したんでしょうが、大半の人がそのレベルは知っているので無意味です。むしろ出現頻度は低くても、例えばproduceに「生産する」という動詞だけではなくて、「農産物」という名詞の意味があるといったそういうことを覚えるのが必要だと思います。実際にこの意味で出題されたことがあります。

吉川英治の「宮本武蔵」(戦前版)(二天の巻)

吉川英治の「宮本武蔵」の「二天の巻(全六巻中の第五巻)」を読了。この巻でも特に武蔵に愛国的な発言がある訳ではなく、多少目立つのは、小手指の古戦場で足利尊氏と新田義貞の戦いを振り返って、尊氏を明らかに逆賊として描写していること。足利尊氏が逆賊とされるようになったのは、水戸光圀が「大日本史」を表してからで、この武蔵の頃にそんな考え方はまだ存在しません。また、武蔵の弟子の伊織が朝日を見て「天照大神」と叫ぶこと。いずれの点もGHQに検閲される程のものではありません。

吉川英治の「宮本武蔵」の「二天の巻(全六巻中の第五巻)」を読了。この巻でも特に武蔵に愛国的な発言がある訳ではなく、多少目立つのは、小手指の古戦場で足利尊氏と新田義貞の戦いを振り返って、尊氏を明らかに逆賊として描写していること。足利尊氏が逆賊とされるようになったのは、水戸光圀が「大日本史」を表してからで、この武蔵の頃にそんな考え方はまだ存在しません。また、武蔵の弟子の伊織が朝日を見て「天照大神」と叫ぶこと。いずれの点もGHQに検閲される程のものではありません。

ちなみにこの巻では、佐々木小次郎が主人公が強くなるのに合わせてこちらも強くなり、ついには小野派一刀流の始祖であり、柳生家と並んで将軍の師範であった小野次郎右衛門忠明まで破ります。もちろん史実にそんなことはないと思います。ちょっとこの小次郎の描写で思うのは「巨人の星」に出てきた速水譲次の性格設定と良く似ていることです。これまでの日本の大衆小説では、机龍之助のようなニヒルで冷酷な剣士か、あるいは富士に立つ影の熊木公太郎のような明朗快活な剣士かでしたが、それに比べると新しいキャラクター設定のように思います。

後一巻になりましたが、Wikipediaに書いてある、「武蔵が愛国心を語る場面」は最後まで出てこないように思います。削除されたのは、残酷さが行き過ぎている描写とかそういう所ではないかと思います。

吉川英治の「宮本武蔵」(戦前版)(空の巻)

吉川英治の「宮本武蔵 空の巻」(戦前版)、全6巻の内の第4巻を読了。この巻になって、ようやく戦前的な描写が出てきました。それは、伊達政宗の臣下で、武蔵をスカウトしようとする石母田外記という侍が、武蔵に対し伊達政宗の人柄を紹介するのに、正宗が皇室を何より重んじ、肚から勤王家である、という説明をします。一応調べてみましたが、歴史的な事実として正宗が勤王家であったなどというのはどこにも出てこず、これは吉川英治による脚色だと思います。ただ、青空文庫で「戦後版」を見てみましたが、この部分は削除されずにそのままです。そうすると、吉川英治が戦前版を書き直して一部削除したのは、1949年~1950年出版の六興出版版だけで、その後の版はまた戦前版に戻したのかもしれません。この辺りを確かめるため、六興出版版の一部を取り寄せ中です。

吉川英治の「宮本武蔵 空の巻」(戦前版)、全6巻の内の第4巻を読了。この巻になって、ようやく戦前的な描写が出てきました。それは、伊達政宗の臣下で、武蔵をスカウトしようとする石母田外記という侍が、武蔵に対し伊達政宗の人柄を紹介するのに、正宗が皇室を何より重んじ、肚から勤王家である、という説明をします。一応調べてみましたが、歴史的な事実として正宗が勤王家であったなどというのはどこにも出てこず、これは吉川英治による脚色だと思います。ただ、青空文庫で「戦後版」を見てみましたが、この部分は削除されずにそのままです。そうすると、吉川英治が戦前版を書き直して一部削除したのは、1949年~1950年出版の六興出版版だけで、その後の版はまた戦前版に戻したのかもしれません。この辺りを確かめるため、六興出版版の一部を取り寄せ中です。

この巻の最後の「跋」には、しかしながら、本当に時代に迎合していた吉川英治がよくわかる文章が入っています。以下引用します。「征戦の皇軍中には、現代の生ける宮本武蔵が、無数にいるのである。すでにかなり盡(つく)した古人武蔵の史料をなお机に漁らんよりは、生ける武蔵に親炙して、親しく学ぼうと思うのである。涼秋八月、長江の血河に筆を洗って、次の構想を、腹いっぱい、大陸の銀河から吸いこんで来ようと思うのである。」

私の聖書コレクション

私の聖書コレクションです。

私の聖書コレクションです。

そんじょそこらの牧師さんあたりにはまず負けないと思います。大学生の時、勧誘に来たエホバの証人の人を聖書に関する議論で負かしたことがあります。

日本語

新約聖書 詩篇附 文語訳

聖書 口語訳

旧約聖書 口語訳

新約聖書 共同訳・全注

新約聖書 詩編つき 新共同訳

聖書 新共同訳

新約聖書 詩篇付 新改訳

新約聖書 フランシスコ会聖書研究所訳注

新約聖書 福音書 塚本虎二訳

The Study Bible New Testament 新約聖書 わかりやすい解説つき聖書 新共同訳

THE STUDY BIBLE 聖書 スタディ版 新共同訳

アポクリファ 旧約聖書外典

関根正雄編 旧約聖書外典 上

トマスによる福音書 荒井献(グノーシス派の福音書)

英語

新約聖書(高校時代にギデオン協会からもらった日英対訳)

HOLY BIBLE(NRSV)(アメリカで一番標準的な聖書)

HOLY Bible(King James Version)

THE NEW JERUSALEM BIBLE(一番学術的と評される英語聖書)

ドイツ語

Das Neue Testament(ルターによる新約聖書、レクラム文庫で2巻)

DIE BIBEL(ルター訳聖書)

Die Gute Nachricht(現代ドイツ語訳新約聖書)

DIE BIBEL(ドイツ語新共同訳)

ラテン語

NOVUM TESTAMENTUM LATINE (NESTLE-ALAND)

ギリシア語

NOVUM TESTAMENTUM GRAECE(NESTLE-ALAND)

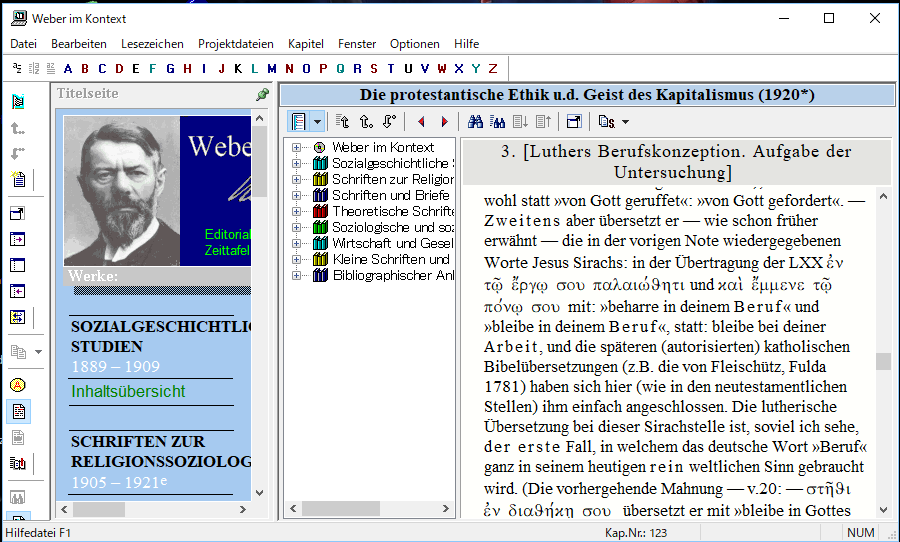

Max Weber im Kontext

“Max Weber im Kontext”という、マックス・ヴェーバーの主要著作が入ったCD-ROMを購入しました。

“Max Weber im Kontext”という、マックス・ヴェーバーの主要著作が入ったCD-ROMを購入しました。

(詳細な情報はここにあります。)

ただ、インストールに色々苦労しました。

(1)インストールが途中で止まってしまう。→これはカスペルスキーを一時的に止めて再度やってみたらOKになりました。

(2)ギリシア語が文字化け→これはCD-ROMの中にあった、フォントが入ったZIPフォルダーを本体にコピーして解凍し、その中にあったギリシア語フォントを手動でインストールしたらOKになりました。

Amazonのドイツで買いました。本体が€86、送料が€15.5で合計が€101.5、日本円で13,702円くらいです。安くはないですが、これでWeberの著作のかなりの部分が参照できるのは有り難いです。結構ヴェーバーの政治的な発言までカバーされているように思います。(ちなみにダウンロード版だと€80で多少安いです。但し、かなりの容量があるので、ダウンロードにかなり時間がかかりそうです。)

以下が収録内容です。

(日本語訳名は、既出の日本での翻訳の題を借りているのが大部分ですが、翻訳が無いものは私が訳している場合があり、必ずしも正確ではない可能性があります。また出版年順に並べ替えました。)

Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter (1889)「中世合名会社史」

Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (1891)「ローマ農業史 国法と私法への意味付けにおいて」

Die ländliche Arbeitsverfassung (1893)「農業の労働状態」

Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter (1894)「東エルベの農業労働者の境遇における発展諸傾向」

Die Börse (1894/96)「取引所」

Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik (1895)「国民国家と経済政策」

Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur (1896)「古代文化没落の社会的諸原因」

Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie (1903-1906)「ロッシャーとクニース」

Agrarstatistische u. sozialpolitische Betrachtungen zur Fideikommißfrage in Preußen (1904)「プロイセンにおける『信託遺贈地問題』の農業統計的、社会政策的考察」

Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher u. sozialpolitischer Erkenntnis (1904)「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」

Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung in der deutschen Literatur des letzten Jahrzehnts (1904)「古ゲルマンの社会組織」

Diskussionsreden auf den Tagungen des Vereins für Sozialpolitik (1905, 1907, 1909, 1911)「社会政策学会の大会における討議演説集」

Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland (1906)「ロシアにおける市民的民主主義の状態」

Rußlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus (1906)「ロシアの外見的立憲制への移行」

Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik (1906)「歴史学の方法」

R. Stammlers »Überwindung« der materialistischen Geschichtsauffassung (1907)「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」

Die Grenznutzlehre und das »psychophysische Grundgesetz« (1908)「限界効用学説と『心理物理的基本法則』」

Die sogenannte »Lehrfreiheit« an den deutschen Universitäten (1908)「ドイツの大学における所謂『教授の自由』」

Methodologische Einleitung für die Erhebungen des Vereins für Sozialpolitik über Auslese und Anpassung (Berufswahlen und Berufsschicksal) der Arbeiterschaft der geschlossenen Großindustrie (1908)「封鎖的大工業労働者の淘汰と適応(職業選択と職業運命)に関する社会政策学会の調査のための方法的序説」

Zur Psychophysik der industriellen Arbeit (1908/9)「産業労働の精神物理学について」

»Energetische« Kulturtheorien (1909)「『エネルギー論的』文化理論」

Die Aufgaben der Volkswirtschaftslehre als Wissenschaft (1909)「国民経済学の科学としての課題」

Zur Methodik sozialpsychologischer Enquêten und ihrer Bearbeitung (1909)「社会心理学調査の手法とその処理について」

Agrarverhältnisse im Altertum (1909) 「古代社会経済史 古代農業事情」

Geschäftsbericht u. Diskussionsreden auf den dt. soziolog. Tagungen (1910, 1912)「ドイツ社会学会の討議についての報告」

Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie (1913)「理解社会学のカテゴリー」

Bismarcks Außenpolitik und die Gegenwart (1915)「ビスマルクの外交政策と現代」

Zur Frage des Friedenschließens (1915/16)「平和の終焉という問題について」

Zwischen zwei Gesetzen (1916)「二つの律法のはざま」

Der verschärfte U-Bootkrieg (1916)「潜水艦作戦の強化」

Der Sinn der »Wertfreiheit« der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917)「社会学および経済学の『価値自由』の意味」

Deutschland unter den europäischen Weltmächten (1917)「ヨーロッパ列強とドイツ」

Deutschlands äußere und Preußens innere Politik (1917)「ドイツの対外政策とプロイセンの国内政策」

Ein Wahlrechtsnotgesetz des Reichs (1917)「選挙権にかんする帝国の緊急法」

Rußlands Übergang zur Scheindemokratie (1917)「ロシアの外見的民主主義への移行」

Die Lehren der deutschen Kanzlerkrisis (1917)「ドイツの宰相危機の教訓」

Die Abänderung des Artikels 9 der Reichsverfassung (1917)「帝国憲法第九条の改正」

Die siebente deutsche Kriegsanleihe (1917)「第七次のドイツの戦時公債」

Vaterland und Vaterlandspartei (1917)「祖国と祖国党」

Bayern und die Parlamentarisierung im Reich (1917)「バイエルンと帝国の議会主義化」

Bismarcks Erbe in der Reichsverfassung (1917)「ビスマルクの外交政策と現代」

Wahlrecht und Demokratie in Deutschland (1917)「ドイツにおける選挙法と民主主義」

Der Sozialismus (1918)「社会主義」(Rede zur allgemeinen Orientierung von österreichischen Offizieren in Wien (1918)「ウィーンにおけるオーストリア将校への一般講話」)

Innere Lage und Außenpolitik (1918)「国内情勢と対外政治」

Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland (1918)「新秩序ドイツの議会と政府」

Die nächste innerpolitische Aufgabe (1918)「次の内政的課題」

Waffenstillstand und Frieden (1918)「停戦と平和」

Das neue Deutschland (1918)「新生ドイツ」

Deutschlands künftige Staatsform (1919e)「ドイツ将来の国家形態」

Zum Thema der »Kriegsschuld« (1919)「戦争責任の問題について」

Der Reichspräsident (1919)「帝国大統領」

Zur Untersuchung der Schuldfrage (1919) 「戦争責任問題の研究」

Wissenschaft als Beruf (1919)「職業としての学問」

Politik als Beruf (1919)「職業としての政治」

Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1920e)「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」

Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus (1920e)「プロテスタンティズムの諸信団(ゼクテ)と資本主義の精神」

DIE WIRTSCHAFTSETHIK DER WELTRELIGIONEN: 「世界宗教の経済倫理」

I. Konfuzianismus und Taoismus (1920e)「儒教と道教」

II. Hinduismus und Buddhismus (1921e)「ヒンドゥー教と仏教」

III. Das antike Judentum (1921e)「古代ユダヤ教」

Nachtrag. Die Pharisäer. (1921e) 「パリサイ人」

Methodische Grundlagen der Soziologie (1921e)「社会学の基礎概念」

Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (1922e)「正統的支配の三つの純粋型」

WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 1922E 「経済と社会」

Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik (1925e) 「音楽社会学」