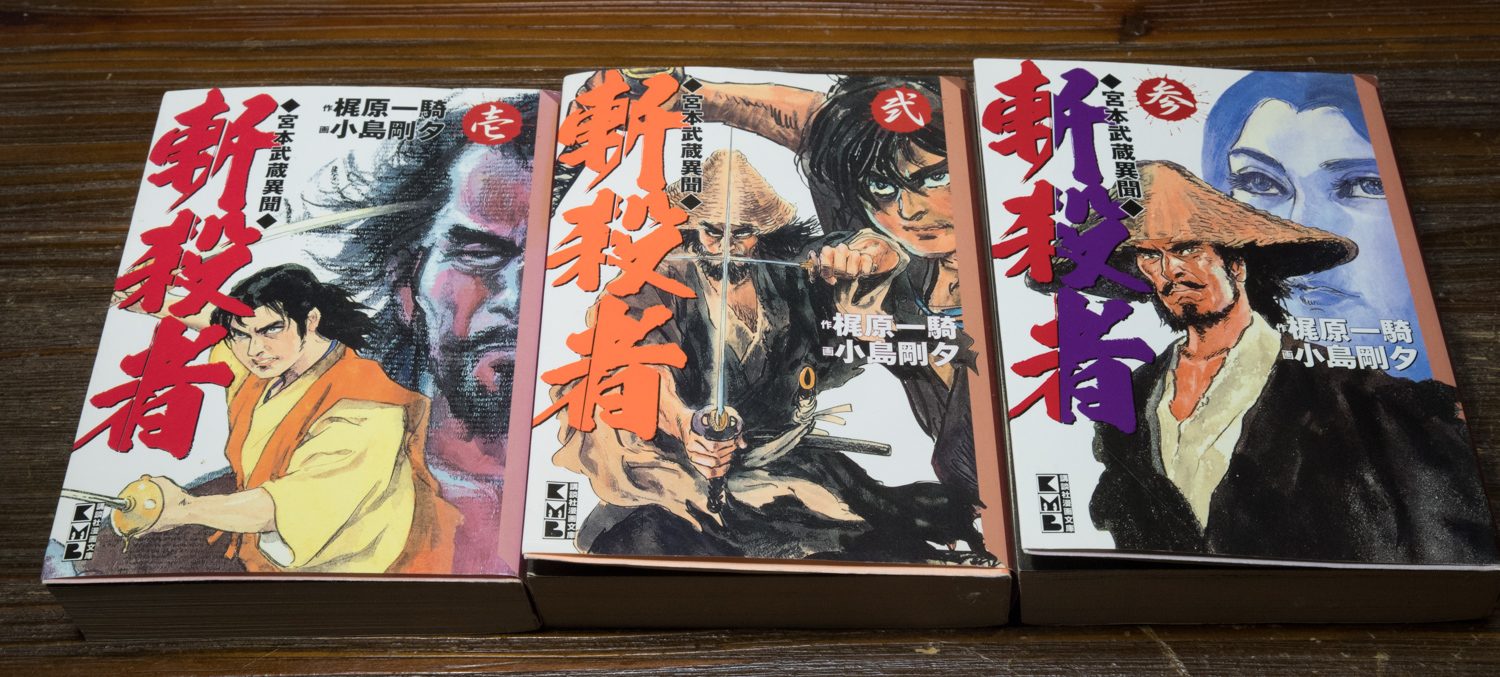

梶原一騎原作、小島剛夕画の「斬殺者 宮本武蔵異聞」を読みました。

梶原一騎原作、小島剛夕画の「斬殺者 宮本武蔵異聞」を読みました。

梶原一騎が初めて成年誌である漫画ゴラクに連載した作品で、まだ梶原が高森朝雄の名前で「あしたのジョー」を少年マガジンに連載していた頃のものです。

この作品は梶原作品としては一般にはあまり知られておらず、私も今回初めて読みましたが、かなりの傑作でした。何より吉川英治の「宮本武蔵」の設定をかなりの部分借りながら、吉川とはまったく違う武蔵像を描いています。そしてその武蔵像が私には実際の武蔵に近いのではないかと思います。

まず、吉川英治の武蔵の設定を借りていると言うのは、沢庵和尚が出てきて、武蔵を昔一本杉に吊したなどと言っています。また、宍戸梅軒の息子という宍戸蕃六というのが登場します。さすがにヒロインであるお通は出てきませんが、その代わりに、ロザリアお吟という切支丹の女性が登場し、この女性が最後までストーリーに大きくからみます。主人公は、竹馬の友であった吉岡又七郎を武蔵に斬殺され、武蔵を敵と付け狙い、またお吟に恋して何とか自分のものとしてやろうという無門鬼千代です。この主人公である鬼千代が武蔵の剣を、幼かった又七郎を一刀両断にした外道の剣とし、武蔵に勝つために自分も外道の道を歩みます。また、お吟をガードする者として、元力士という設定のペドロ盤嶽というのが登場します。この名前はたぶん白井喬二の「盤嶽の一生」から取ったのだろう、と嬉しくなりました。

漫画の原作者として、梶原一騎と小池一夫は二大巨頭ですが、この二人とも大衆小説から大きな影響を受けていると思います。小池一夫は何より元々大衆小説作家の山手樹一郎(「桃太郎侍」で有名)の弟子で、最初は大衆小説作家志望でした。ところがそちらではなかなか目が出ない内に、漫画原作で当ててそちらで大家となります。しかしそのストーリーテリングの手法が大衆小説の手法であることはまず間違いないと思います。梶原一騎はこれに対し、小池一夫ほど明確に大衆小説とのつながりは不明ですが、まずは「巨人の星」の星一徹が自分の息子を鍛えて自分が果たせなかった夢を息子に遂げさせようとするのは、子母沢寛の「父子鷹」の影響だと言われています。(「父子鷹」は勝小吉が息子である勝海舟を厳しく育てる話です。)また、侍ジャイアンツで「侍ニッポン」の映画の主題歌が登場します。この「斬殺者」も吉川武蔵をベースにしており、梶原一騎が大衆小説の色々な作品を読んで、そのストーリー展開の手法を身につけているのは、まず間違いないと思います。

吉川英治の武蔵では、武蔵は徹頭徹尾「求道者」として描かれており、逆に言えば武蔵の剣がどういう点ですごかったのかということは、ほとんど描かれていません。この梶原の「斬殺者」では、武蔵が「剣は自分が斬られないでいかに相手を斬るかということだけ」という風に割切って、ただその人殺しの技術を徹底して磨いていく「斬殺者」として描写されています。また、飛んでいる蝿を箸で捕まえるというのは、講談その他で有名ですが、この漫画では何と飛んでいる蝿の羽だけを箸でむしり取ると、より過激に描写されています。また何で蝿がたかるのかというと、女性を寄せ付けないために、衣服に魚の臓物を塗りたくっているという設定です。ちょっとやり過ぎのような気もしますが、この武蔵の描写は、吉川武蔵より、実際の姿にむしろ近かったのではないかと私は思います。

ヒロインのロザリアお吟は、日本人とスペイン人の混血という設定で絶世の美女です。そして梶原作品では「愛と誠」の早乙女愛、「太陽の恋人」の天地真理(有名な歌手の天地真理はこの漫画のヒロインの名前をもらったものです)と同じく、「聖女」として描かれています。このお吟が、道ばたに捨てられていた、梅毒持ちの遊女が死にかかっているのを、その顔の膿を口で吸い出してやる、というエピソードが描かれます。(この話の元は明らかに光明皇后がハンセン病の患者の膿を口で吸ったというものですが。)聖なる女性による救済、という意味では、今度はワーグナーと同じです。

また逆に淫乱な女性として、徳川家康の孫娘である千姫が登場します。この千姫が淫乱な女性であるという設定も、講談や大衆小説ではおなじみのもので、「吉田通れば二階から招く しかも鹿の子の振り袖で」という唄で有名です。(千姫は二度目の夫と死に別れた後、吉田御殿という屋敷に住み、その二階から男を誘って屋敷に引き込んでいると噂されました。元は東海道の吉田宿に飯盛り女が多かったことを歌ったものですが。)

またこの作品では、ヒロインのお吟は、悪鬼羅刹のような武蔵の中に、何故かイエス・キリストの姿を見出します。そして全体を通じて、悪と正義の葛藤ということがテーマになっています。このテーマは、梶原の「タイガーマスク」で特に顕著で、梶原自身、少年院に入れられたりした不良少年で、しかしながらその一方である種の正義や聖なる行為への強い憧れが見受けられます。タイガーマスクでは主人公がプロレスで反則をやるやらないで深く悩みます。またそのタイガーマスクでも、プロレスで孤児のためにお金を稼ぐ主人公が、イエス・キリストと重ねられていました。「ミッション・バラバ」という元暴力団員でキリスト教の牧師になった方達の団体がありますが、梶原一騎とこの「ミッション・バラバ」の牧師さん達とは共通するものを感じます。

全体に、成年誌に連載されただけあって、エロ・グロ・ナンセンスではなく、エロ・グロ・バイオレンスというトーンが強く、梶原の後年の「カラテ地獄変」などの作品と共通点があります。しかし、そういう悪を描く一方で、お吟という究極の善を描くという作品です。第二巻でお吟の出生の秘密が明らかになり、悪と善がそこで交錯します。

色々書きましたが、全体では梶原の特色が良く出た、きわめて中身の濃い作品となっており、結末のまとめ方も見事と思います。

なお、小島剛夕による武蔵の絵ですが、この武蔵は白土三平がモデルになっているそうです。実際にインターネットで白土の写真を見たら確かにそっくりです。小島剛夕は元、白土三平のアシスタントで、「カムイ伝」の絵は実際は多くが小島剛夕のものだと言われています。

カテゴリー: Book

聖書コレクション 2種追加

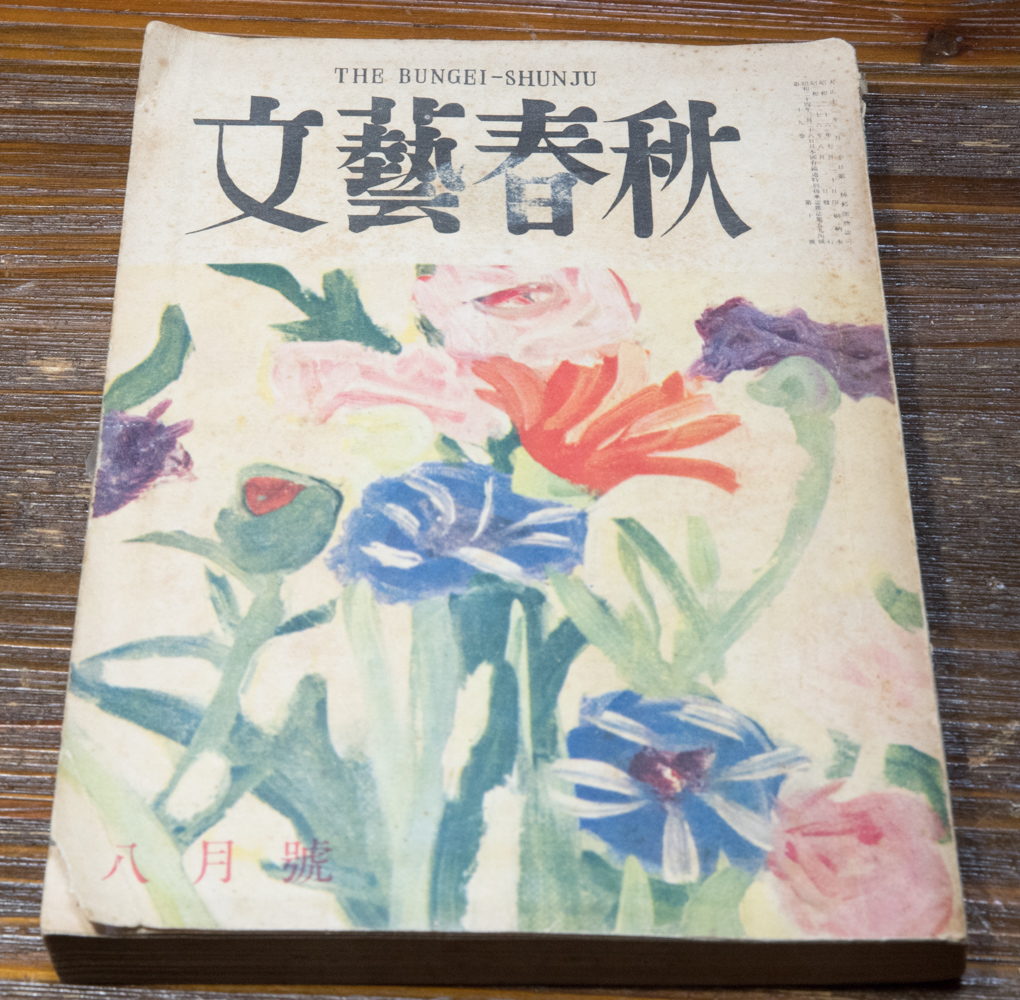

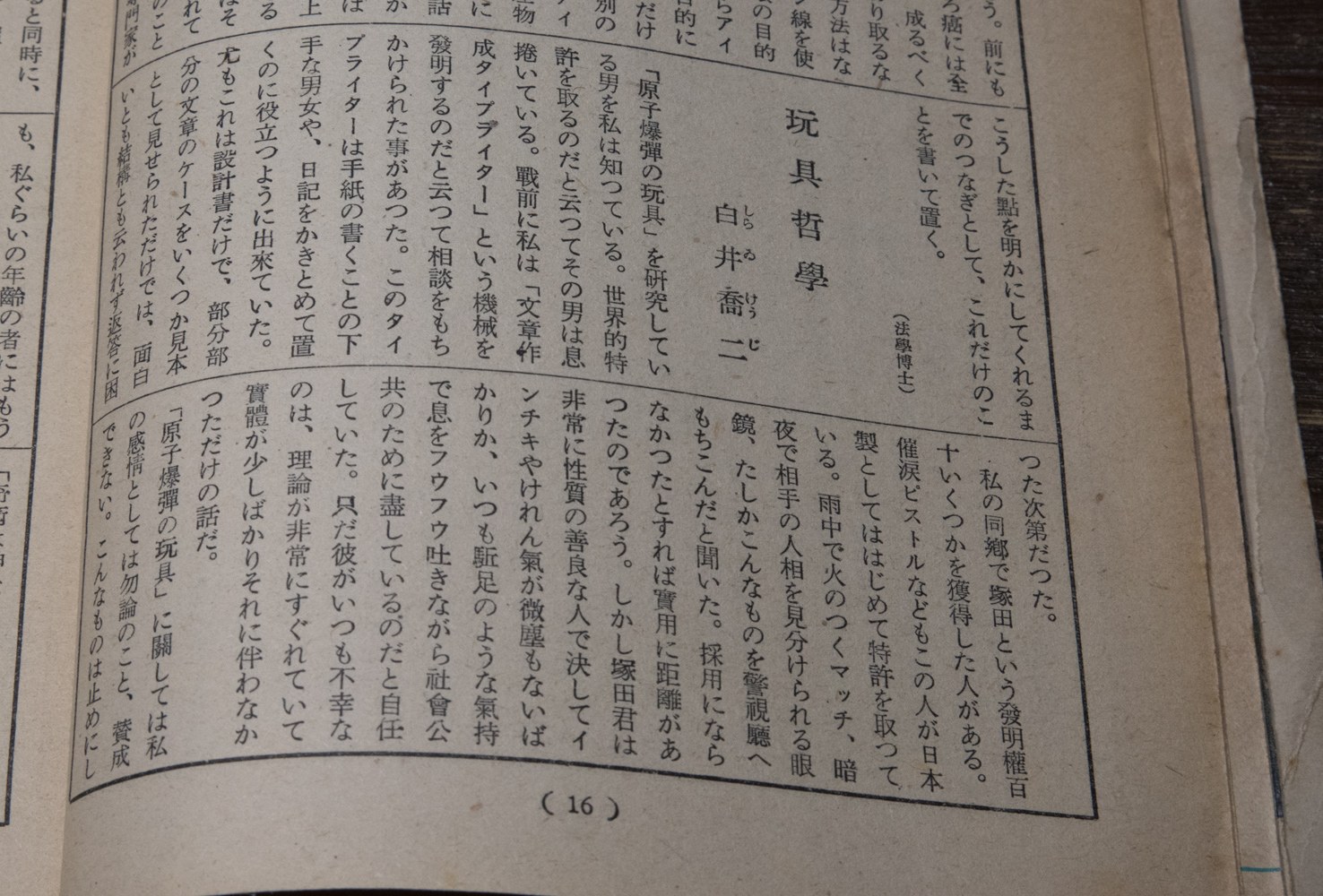

白井喬二の「玩具哲学」(エッセイ)

久し振りにヤフオクで、白井喬二の未読のエッセイを発見。文芸春秋の昭和26年8月号に掲載された「玩具哲学」という題のものです。まず、戦前に「文章作成タイプライター」というものを考えていた人がいた、ということに驚きました。これはいわゆるワードプロセッサーではなくて、更に進んだ手紙自動作成機です。実はJ社にいた時、まさにこの「手紙自動作成」のプロジェクトに関わっていて、結構色々手紙文については調べて、候文の文例集みたいなものまで入手しました。「文代(ふみよ)」という名前まで決まっていましたが、その当時会社が開発チームを丸ごと別のプロジェクトに持っていってしまったため、沙汰止みになってしまいました。

久し振りにヤフオクで、白井喬二の未読のエッセイを発見。文芸春秋の昭和26年8月号に掲載された「玩具哲学」という題のものです。まず、戦前に「文章作成タイプライター」というものを考えていた人がいた、ということに驚きました。これはいわゆるワードプロセッサーではなくて、更に進んだ手紙自動作成機です。実はJ社にいた時、まさにこの「手紙自動作成」のプロジェクトに関わっていて、結構色々手紙文については調べて、候文の文例集みたいなものまで入手しました。「文代(ふみよ)」という名前まで決まっていましたが、その当時会社が開発チームを丸ごと別のプロジェクトに持っていってしまったため、沙汰止みになってしまいました。

もう一つメインで触れられているのが、何と「原子爆弾の玩具」を大真面目に作ろうとしてした人がいたということです。白井によると「闘球盤のような台に十いくつかの細かいセットを据付け、回転式にもろもろの活動が起こると同時に、把手のゴム玉をぎゅっと握ると圧搾空気のような案配で空から爆弾がふってきて台の上でこまかく分裂して、目標のセットを一々なぎ倒す仕組み」だそうです。それを考えた人の考えは「大人のやる事を子供に知らせて悪い法は何一つない」というものだそうです。マニアは誰でも知っていますが、ウルトラセブンには放送されたけどその後のビデオやDVDには収録されていないまぼろしの回(12回)があって、それは「ひばく星人」スペル星人を扱った回です。この原爆の玩具を企画した人も、スペル星人の佐々木守と実相寺昭雄も、別に被爆者を傷つけようとした意図はないのでしょうが、何とも驚きとしか言いようがありません。

そういえば、第2次世界大戦が終わった後のアメリカで、戦争を終結させるのに貢献した兵器として、B-29のブリキのおもちゃが大流行したそうですが、そのブリキのおもちゃを作っていたのは日本のメーカー(今調べたら米澤玩具という会社みたいです)だというのを聞いたことがあります。

阿部公彦の「史上最悪の英語政策 ウソだらけの「4技能」看板」

阿部公彦の「史上最悪の英語政策 ウソだらけの「4技能」看板」を読了。うーん、「最悪」なのはこの本の方ですけど。

阿部公彦の「史上最悪の英語政策 ウソだらけの「4技能」看板」を読了。うーん、「最悪」なのはこの本の方ですけど。

ともかくこの筆者、今の日本の英語教育についての現状認識がきわめて甘いと思います。私の世代のも、最近のもともかく日本の英語教育はひどいと思います。

特に中学校の。私は高校からは私立高校で、そこではネイティブの英語の授業が一応ありましたが、中学ではそんなのまったくありませんでした。特に問題があるのがリスニングです。英語(に限らず外国語)はまず耳からだと思います。しかし、中学の英語の授業では、せいぜい授業の最初にテープを聴かされるくらいで、後は大して英語力もない日本人教師の朗読を真似するだけです。

それからこの筆者、TOEICを受けたこともないくせに、TOEICの内容を批判していて、いわゆる対策本に、例えば写真問題のコツとか載っているのを過大視していますが、TOEICはそんな甘いモノではない!きわめて限られた時間で次々に解いていかないといけなくて、パターンがどうの、なんて考えている暇はないです。そして経験上TOEICの点数はかなり英語の本当の力と比例すると思います。(本当の上級者の能力を測るのにはちょっと無理がありますが。)

さらには、この方、従来型の文法+訳読のメリットを強調するんですが、私がドイツ語で経験したのは、会話の勉強をしてある程度しゃべったり聴き取れるようにならないと、ドイツ語の文章を読んでも本当には理解できない、ということです。要は動詞の本当の肌的感覚みたいな所を会話の練習でつかんで、初めて文章を読んでも理解できるようになります。

私は大学の時、2年間ゲーテインスティテュートに通いましたけど、その時に初めて「ああ、外国語ってこうやって学ぶんだ」ってのが理解でき、逆にそれまで自分が受けてきた英語教育がいかにひどかったかを実感しました。講談社学術文庫で、沢田昭夫著の「外国語の習い方―国際人教育のために」っていう本に、ゲーテインスティテュートの授業の様子が出てきますが、それがまさに私が習った先生と私が使った教科書のもので、読むととても懐かしく思います。ゲーテでの授業は、まず1課分のスキットみたいなのを聴いたら、後はひたすらそれをベースにして色々な言い換えみたいな練習を徹底的にやらされました。そのため、今でもテキストの内容を暗唱できる程です。

日本の英語教育は、それこそフィリピン人でも大量に雇って、中学生の最初から徹底的に耳を鍛えて、ってやらないと改善されないと思います。逆に文法なんかは1年ぐらいでまとめてやってもいいと思います。

獅子文六の「金色青春譜」

獅子文六の、「金色青春譜」を読了。表題作と「ダルマ町七番地」、「浮世酒場」の3作を収録。「金色青春譜」は獅子文六としての最初の長めの作品で、1934年(昭和9年)に雑誌「新青年」に掲載されたもの。「新青年」はモダニズムで有名な雑誌ですが、そうした雑誌に載っただけあって、実にスタイルがモダンで、現代でも十分通じそうです。むしろ椎名誠とかの昭和軽薄体って、元祖は獅子文六じゃないのかな、とさえ思います。カタカナを多用し、獅子文六らしく英語やフランス語をまき散らし、また漢字に本来の読みとは違うルビを振る…これは小林信彦が書いていましたけど、簡単そうに見えて実はかなりセンスが必要です。お話はタイトルからわかるように、「金色夜叉」のもじりで、大学生のようなインテリ相手の金融業をやろうとするガッチリ太郎こと香槌利太郎(かづちりたろう)が主人公。また小津安二郎の「大学は出たけれど」が1929年で大変な就職難の頃で、そういう意味で就職し損ねた3人の学生がからみ、更に大金持ちの未亡人と利太郎の元で喫茶店の女店員をやっている女性が香槌を巡って争います。しかし最後は美女2人はまるで姉妹のように仲良くなります。「悦ちゃん」でも「信子」でも世代の違う女性2人が助け合う、という話があり、この頃の文六の得意パターンのように思えます。まあお話はどうってことないです。

獅子文六の、「金色青春譜」を読了。表題作と「ダルマ町七番地」、「浮世酒場」の3作を収録。「金色青春譜」は獅子文六としての最初の長めの作品で、1934年(昭和9年)に雑誌「新青年」に掲載されたもの。「新青年」はモダニズムで有名な雑誌ですが、そうした雑誌に載っただけあって、実にスタイルがモダンで、現代でも十分通じそうです。むしろ椎名誠とかの昭和軽薄体って、元祖は獅子文六じゃないのかな、とさえ思います。カタカナを多用し、獅子文六らしく英語やフランス語をまき散らし、また漢字に本来の読みとは違うルビを振る…これは小林信彦が書いていましたけど、簡単そうに見えて実はかなりセンスが必要です。お話はタイトルからわかるように、「金色夜叉」のもじりで、大学生のようなインテリ相手の金融業をやろうとするガッチリ太郎こと香槌利太郎(かづちりたろう)が主人公。また小津安二郎の「大学は出たけれど」が1929年で大変な就職難の頃で、そういう意味で就職し損ねた3人の学生がからみ、更に大金持ちの未亡人と利太郎の元で喫茶店の女店員をやっている女性が香槌を巡って争います。しかし最後は美女2人はまるで姉妹のように仲良くなります。「悦ちゃん」でも「信子」でも世代の違う女性2人が助け合う、という話があり、この頃の文六の得意パターンのように思えます。まあお話はどうってことないです。

「ダルマ町七番地」は珍しや、文六のフランス滞在時の体験を色々生かした作品のようで、パリに巣くう日本人留学生達の物語で、そのうちの一人が身投げを装った素人女性もどきに騙されて有り金を全部盗まれたりします。

「浮世酒場」は、銀座八丁の安飲み屋「円酔」に集まる酔客達を描いた話。当時の世相がよくわかります。また軍記作家の景気が良い、というのがあって、この頃から大衆作家の作品が雑誌から減っていて軍記作家の戦争物が増えていったということが分かります。レズビアンが出てくるのが時代を先取りしています。

桑原武夫著の「『宮本武蔵』と日本人」

桑原武夫著の「『宮本武蔵』と日本人」を読了。この本で、桑原武夫は私がやりたかった、「宮本武蔵」の戦前版と戦後版の比較をきちんとやってくれています。また、1949年の六興出版版で「戦後版」に変わり、以降の出版でまた「戦前版」に戻ったという事実はなく、現在「青空文庫」で公開されているものもこの「戦後版」です。

桑原武夫著の「『宮本武蔵』と日本人」を読了。この本で、桑原武夫は私がやりたかった、「宮本武蔵」の戦前版と戦後版の比較をきちんとやってくれています。また、1949年の六興出版版で「戦後版」に変わり、以降の出版でまた「戦前版」に戻ったという事実はなく、現在「青空文庫」で公開されているものもこの「戦後版」です。

以下、桑原の調査による改訂内容です。

(1)思想的な関連はない単なる表現の変更

例:「孤児の知らない骨肉の愛」→「孤児に恵まれていない愛の泉」

桑原の推定によれば、改訂の約半数はこうした単なる表現の変更。

(2)「殺人」や「死」のイメージのソフト化

例:「敵を斃す」→「相手を屈服させる」

「もう死んでいるはずの自分ではないか」→「もう宇宙と同心同体になっているはずの自分ではないか」

(3)戦争や侵略のイメージのぼかし

例:「あの征韓の役の折」→「あの役の折」

「神功皇后さまが、三韓を御征伐なされた折」→「神功皇后さまが、三韓へ御渡海なされた折」

(4)封建主義的な単語の書き換え

例:「讐討(かたきうち)」→「返報」

(5)皇室崇敬的な表現の削除

ここが、削除された量では最大なので、その典型例を「戦前版」(大日本雄弁会講談社の特装版)と「戦後版」(「青空文庫」で公開されているもの)を丸ごと引用します。

宮本武蔵 火の巻 「冬かげろう」の五より

==============================================

戦前版

荒木田氏富は、自分の邸を学之舎と名づけて、学校に当てていた。そこに集まる生徒は、ここの可愛らしい巫女のみに限らない。神領三郡のさまざまな階級の子が四、五十人ほど通って来る。

氏富は、今の社会の誰もすてて顧みない学問をここで幼い者たちに教えていた。それは国の中央部ほど軽んじられている国体学であった、つまり国学であった。

神領の子女が、その学問を知ることは、この伊勢の宮を守る上にも、重要なことであるし、またこの日本の総体の上からも、今の時代のように、武家の盛大が、国体の盛大かのように見えて、伊勢の宮のこのさびれ方が、国のさびれとは誰も思わないような世の中に、せめて、神領の民の中にだけでもほんとの魂の苗を植えておけば、いつかは生々とこの神宮を中心に、民族的な精神の森が茂る日もあろうか--という、これは彼の悲壮な孤業なのであった。

むつかしい古事記や、神皇正統記などを、氏富は、子どもの耳になじむように、愛と根気をもって毎日話した。彼はまたよく、歴代の天皇の御詔勅というものを例に出して、童幼に聞かせた。(--あなた達は、御詔勅というと、何か、自分たちの生活とは縁の遠い政治のことだけと思っているだろうが、それは大きな間違いである。御詔勅とは、天皇のおことばである。天皇が民にじかに仰っているおことばです。だから今日まで歴代の天皇が民へ下されたおことばの数は実に数千というかずにのぼっているのです。--けれど、どうしてでしょう、そんなに沢山ある高御座から民へのおことばが、われわれ民の耳には十分に届いて来ない。数ある御詔勅の中には、われわれ日常の労働のこと、病人のこと、家庭のことなど実生活についての御心配をはじめ、役人が民をいじめるとそれを叱って下すったり、天候がわるいにつけ、悪病が流行るにつけ、民へおことばを賜っている。--それだのに、民はつんぼのように、今日まで数千という御詔勅を、いたずらに、無用の古文書のように、捨てて顧みる者もなく、思い出してみる民もいない。)

氏富が、そんなふうに、嚙んでふくめるように、十数年、倦むことなく、教育しているせいか、この伊勢では、豊臣秀吉が関白として天下を掌握しようが、徳川家康が征夷大将軍となって今、威を四海にふるって見せようが、一般の世間のように、英雄星を太陽とまちがえるような錯誤は三歳の童児も持っていない。

==============================================

戦後版(青空文庫よりコピー)

荒木田氏富は、自分の邸を学之舎と名づけて、学校に当てていた。そこに集まる生徒は、ここの可愛らしい巫女のみに限らない。神領三郡のさまざまな階級の子が四、五十人ほど通って来る。

氏富は、今の社会ではあまりはやらない学問をここで幼い者たちに教えていた。それは文化のたかいという都会地ほど軽んじられている古学であった。

ここの子女が、その学問を知ることは、この伊勢の森がある郷土としても、ゆかりがあるし、国総体の上からも、今のように、武家の盛大が、国体の盛大かのように見えて、地方のさびれかたが、国のさびれとは誰も思わないような世の中に、せめて、神領の民の中にだけでもこころの苗を植えておけば、いつかは生々とこの森のように、精神の文化が茂る日もあろうか――という、これは彼の悲壮な孤業なのであった。

むつかしい古事記や、中華の経書なども、氏富は、子どもの耳になじむように、愛と根気をもって毎日話した。

氏富が、そんなふうに、十数年、倦むことなく、教育しているせいか、この伊勢では、豊臣秀吉が関白として天下を掌握しようが、徳川家康が征夷大将軍となって、威をふるって見せようが、世間一般のように、英雄星を太陽とまちがえるような錯誤は三歳の童児も持っていない。

==============================================

こうして比較すると、かなりの量の削除が行われていることが分かります。「神皇正統記」が「中華の経書」と書き換えられているのも、姑息と言えば姑息です。

しかしながら、桑原武夫も指摘しているように、こうした改訂が戦前版と戦後版の内容を根本的に違うものにしているかというと、そんなことはありません。元々この小説は武蔵の「道」を求める修行が中心的内容であって、皇室賛美などは付属的なものに過ぎません。

久野暲・高見健一著の「謎解きの英文法 単数か複数か」

久野暲・高見健一著の「謎解きの英文法 単数か複数か」を読了。最近EigoxやAEONで英語をしゃべっていて、よく迷うのが動詞を単数で受けるか複数で受けるかということ。その辺りの知識を整理するために読みましたが、なかなかに有益でした。まずは学校文法で十把一絡げに「集合名詞」と呼ぶものの中に、team, familyのように数えられるものと、cattle, policeのように数えられないものが混在していることを明らかにしてくれます。しかもcattleの場合は、a cattleは駄目だけど、two cattle (two cattlesではない)はOKというなかなか混乱することが書いてあります。また、アメリカの野球チームのThe Boston Red Soxは複数形で受ける、何故ならSoxは元々Socksだから、なんてのは知らないとまず間違えます。(野球チームは原則複数で、日本のHiroshima Carpも見た目は単数形だけど、この場合Carpが単複同形で複数形と見なすべきだそうです。)また私は会社については複数の人が働いているという意識でつい複数で受けてしまいますが、それはイギリス英語で、アメリカ英語の場合なら、General Motorsのように名称自体が複数形になっていても単数で受けなければならないことを再度確認できました。また、none of usの後はisかareというのは、50年くらい前まではisが正しいとされていたのが、今は複数で受ける人の方がはるかに多い、などなかなか目から鱗でした。それがNeither of themの後だと、書き言葉で正しくは単数で受けるけど、話し言葉では単数を使うとものすごく文法の細かい所にこだわっている感じがして却って不自然と思われるなど、なかなか一筋縄ではいかないことが理解できました。また、Nobody can see himself directly. に付加疑問文をくっつけると、Nobody can see themself directly, can they? になるなんて言うのは細かすぎて初めて知りました。この場合のthemselfはthemselvesの間違いではなく、himself or herself という意味です。

久野暲・高見健一著の「謎解きの英文法 単数か複数か」を読了。最近EigoxやAEONで英語をしゃべっていて、よく迷うのが動詞を単数で受けるか複数で受けるかということ。その辺りの知識を整理するために読みましたが、なかなかに有益でした。まずは学校文法で十把一絡げに「集合名詞」と呼ぶものの中に、team, familyのように数えられるものと、cattle, policeのように数えられないものが混在していることを明らかにしてくれます。しかもcattleの場合は、a cattleは駄目だけど、two cattle (two cattlesではない)はOKというなかなか混乱することが書いてあります。また、アメリカの野球チームのThe Boston Red Soxは複数形で受ける、何故ならSoxは元々Socksだから、なんてのは知らないとまず間違えます。(野球チームは原則複数で、日本のHiroshima Carpも見た目は単数形だけど、この場合Carpが単複同形で複数形と見なすべきだそうです。)また私は会社については複数の人が働いているという意識でつい複数で受けてしまいますが、それはイギリス英語で、アメリカ英語の場合なら、General Motorsのように名称自体が複数形になっていても単数で受けなければならないことを再度確認できました。また、none of usの後はisかareというのは、50年くらい前まではisが正しいとされていたのが、今は複数で受ける人の方がはるかに多い、などなかなか目から鱗でした。それがNeither of themの後だと、書き言葉で正しくは単数で受けるけど、話し言葉では単数を使うとものすごく文法の細かい所にこだわっている感じがして却って不自然と思われるなど、なかなか一筋縄ではいかないことが理解できました。また、Nobody can see himself directly. に付加疑問文をくっつけると、Nobody can see themself directly, can they? になるなんて言うのは細かすぎて初めて知りました。この場合のthemselfはthemselvesの間違いではなく、himself or herself という意味です。

そんな感じで、この本では英和辞典の記述も結構当てにならないことがいくつか例示されています。

マイケル・ウォルフの”Fire and Fury”

マイケル・ウォルフの”Fire and Fury”をようやく読了しました。と思ったらもう来週日本語訳が出るのね…苦労して読んで時間を無駄にした感が…

マイケル・ウォルフの”Fire and Fury”をようやく読了しました。と思ったらもう来週日本語訳が出るのね…苦労して読んで時間を無駄にした感が…

英語自体もスラングみたいなのが多くて易しくないのですが、それ以上にいっぱい出てくる人名や団体名にほとんどなじみがないので、ついていくのが大変でした。(これでも2年半くらいCNNを聴き続けて、それなりに知っている筈ですが、それでも。)またトランプ陣営を支える人達も次から次に更迭されて変わっていくので、これまた大変でした。(日本語訳はすごいスピードで出てきましたが、そういうのにちゃんと注釈を付けてくれているのでしょうか。)

この本は200人以上に取材したそうですし、また著者は以前やはりトランプに関する本を出していて、その本がトランプのお気に召したので、「壁の上のハエ」のような感じで取材を許された、とありますが、どこまで本当か分かりません。ただ、感じるのは全体がトランプがいかに馬鹿で大統領にふさわしくなく、またトランプ陣営がいかにアマチュア的で混乱している上に、内部の対立も激しく、というある種の先入観を前提に全体が構成されているような感じで、事実を淡々と積み上げるという感じではまるでありません。ただ、トランプの性格として、陰謀を企むというより、「皆に好かれたい」だけだという指摘は当たっているように思います。

陰謀という意味では、スティーブ・バノンで、全体を通じてバノンの異常さというのが最初から最後まで頭を離れませんでした。2020年の大統領選への出馬を検討していると書いてありますが、本気なんでしょうか。

トランプ政権の最初の数ヶ月は、そのバノンとジェリバンカ(ジェラード・クシュナー+イバンカ)、そして根っからの共和党のラインス・プリーバスの間の激しい主導権争いの中、非常に混乱しながら進んでいきます。私は知らなかったのですが、ジェラード・クシュナーのお父さんは民主党への大口献金者なんだそうです。そういう訳で政権の中ではリベラルな方のジェリバンカとバノンが特に対立します。

読んでいて、この1年のトランプに関する不快なニュースを逐一また思い出すことになり、何というか楽しくない読書で、「何でこんな馬鹿な奴らの話を読まなければならないのだろう」という思いでいっぱいでした。でも、この本がアメリカで売れているのは、アメリカ人にとっても未だにトランプ政権とは何なのかがよく分からないからだと思います。

機械式印刷によるファクシミリ版について

私は、「羽入式疑似文献学の解剖」(PDF版P.8)の中で以下のことを書きました。

========================================

なお、ファクシミリ版というのは、オリジナルの各頁を写真に撮り、それを元にオフセット印刷の版を作成し(あるいは近年ではDTP技術で)、新たに本物に似せて印刷し直したレプリカである。このオフセット印刷自体の発明が1903年から1904年にかけてなので、当然のことながら、ヴェーバーが「倫理」論文を執筆していた時にはファクシミリ版は存在していない。(他の方法による復刻版が存在していた可能性は否定しないが、いずれにせよ今日のファクシミリ版のように一般的に入手できるものはほとんどなかったと推定する。)

========================================

この中で、「ヴェーバーが「倫理」論文を執筆していた時にはファクシミリ版は存在していない。」というのは間違った記述でした。読まれた方にお詫びします。ファクシミリ版は、写真印刷の技術がまだない機械印刷の時代にも存在していました。(ちなみに、書類を電送する装置であるいわゆる「ファクシミリ」よりも、「ファクシミリ版」の方が「ファクシミリ」という言葉にかけては先です。ラテン語の”fac simile”{似たものを作る}から来ています。)このことに気がついたのは、今読んでいる「テクストとは何か 編集文献学入門」(明星聖子+納富信留 編)の中の「聖なるテクストを編集する ---新約聖書」(伊藤博明)の中に、フリードリヒ・コンスタンティン・フォン・ティッシェンドルフという人が19世紀に、新約聖書の写本のファクシミリ版を多く出版した、とあることからです。

なお、マリアンネ・ヴェーバーの「マックス・ウェーバー」の1903年6月9日の記事に、「私はレンブラントの炭素写真版(カーボンプリンティング)版を買わずにはいられなかった。それはたしかに原画を見ているものにしか完全な理解を与え得ないものだがね。」というのがありますが、ここでヴェーバーが言及している「炭素写真版(カーボンプリンティング)」は、初期の写真技術を利用したファクシミリ版のようなものではないかと思います。ヴェーバーが言っているように、しかしそれはオリジナルからかなり劣化したコピーに過ぎず、今日のファクシミリ版とは品質がまるで違います。

という訳で、ヴェーバーの時代にもファクシミリ版は存在していました。ただ、今日のように隆盛を極めている訳ではなく(今たまたま確認したら、1560年のジュネーブ聖書のファクシミリ版がAmazon日本で¥8,351で買えます)限定されたものであると考えられ、特にイギリスの欽定訳聖書より前の古聖書のファクシミリ版が一般に出回っていたとは想定しにくいです。

なお、ついでですが、上記のヴェーバーについての記述は、ヴェーバーがオランダに滞在している時のものです。ウィリアム・ティンダルの最初の英訳聖書が印刷されたのはアントウェルペンですし、その後ジュネーブ聖書についても、海賊版という形でアントウェルペンで大量に印刷されました。もしかすると、ヴェーバーが各種英訳聖書の現物を手に入れたのは、このオランダ滞在中だったのではないか、と思うようになりました。

梶原一騎と合理性

マックス・ヴェーバーの学問の最大のキーワードは「合理性」で、ヴェーバーは西洋近代が他の文明から区別される最も顕著なものが「合理性」だと考え、その起源を探ることが彼の一生のテーマになりました。

この「合理性」は戦後の日本の社会科学の学者にとっては、便利な概念で、要は日本が戦争に負けたのは、日本が合理主義を十分に発達させることが出来なかったから、という形で受け入れられ、盛んに研究されました。それがピークに達するのが1960年代前半くらいで、何とそれは大衆文化にまで影響を及ぼしています。

ここで紹介するのは梶原一騎原作の漫画です。「巨人の星」で、星飛雄馬の投げる「消える魔球」に対し、外人選手のフォックスは「ア…悪魔ノボールダ!」といって驚きますが、それに対してTV中継のアナウンサーが「なにごとにも合理的な外人には理屈に合わぬ奇跡はいっそう恐怖をそそるのか…」と解説を付け加えています。

ここで紹介するのは梶原一騎原作の漫画です。「巨人の星」で、星飛雄馬の投げる「消える魔球」に対し、外人選手のフォックスは「ア…悪魔ノボールダ!」といって驚きますが、それに対してTV中継のアナウンサーが「なにごとにも合理的な外人には理屈に合わぬ奇跡はいっそう恐怖をそそるのか…」と解説を付け加えています。 まったく同じようなシーンが「新巨人の星」にも出てきて、星飛雄馬が投げる今度は「分身(蜃気楼)の魔球」が阪急ブレーブスのおそらくバーニー・ウィリアムス選手にショックを与えますが、それについての上田監督のコメントが、「ウ~~~ン!外人は考えかたが合理的 理論的やさかい ようけショックが大きいようやな」と関西弁(より正確に言えば徳島弁)で解説してくれます。外人といっても、フォックスはアメリカ、ウィリアムスはプエルトリコの出身ですが、ひとまとめに「外人」とされ、「外人は合理的」とされています。

まったく同じようなシーンが「新巨人の星」にも出てきて、星飛雄馬が投げる今度は「分身(蜃気楼)の魔球」が阪急ブレーブスのおそらくバーニー・ウィリアムス選手にショックを与えますが、それについての上田監督のコメントが、「ウ~~~ン!外人は考えかたが合理的 理論的やさかい ようけショックが大きいようやな」と関西弁(より正確に言えば徳島弁)で解説してくれます。外人といっても、フォックスはアメリカ、ウィリアムスはプエルトリコの出身ですが、ひとまとめに「外人」とされ、「外人は合理的」とされています。

「外人」を「合理的」とするステレオタイプの見方を導入するだけでなく、梶原は自分が提供する漫画原作にも「合理性」を持ち込みました。栗本薫が正しく指摘したように「消える魔球」は、梶原が初めて使ったものではなく、「巨人の星」の前にいくつもの漫画で既に使われていました。例えば福本和也原作の「ちかいの魔球」とか、一峰大二の「黒い秘密兵器」などです。(「黒い秘密兵器」のは正確に言えば「消える魔球」ではなくもっと荒唐無稽な魔球群ですが。)「巨人の星」の「消える魔球」が他と一線を画しているのは、その消える理由に「合理的な」説明を与えようとしたことです。その理屈は皆さんご存知だと思うので詳細は略しますが、今考えると無茶苦茶な理屈ながら、伴宙太から消える魔球の秘密を打ち明けられた川上監督は、「恐るべき理論的裏付けがある」と評します。 梶原一騎は後に「侍ジャイアンツ」の「分身魔球」あたりになると、手を抜いてもはや魔球の合理的な説明を省くようになります。また「新巨人の星」の「蜃気楼の魔球」でも何故そうなるかはまったく説明されませんでした。しかしこの頃はまだ説明しようとする意欲がありました。

梶原一騎は後に「侍ジャイアンツ」の「分身魔球」あたりになると、手を抜いてもはや魔球の合理的な説明を省くようになります。また「新巨人の星」の「蜃気楼の魔球」でも何故そうなるかはまったく説明されませんでした。しかしこの頃はまだ説明しようとする意欲がありました。

他のスポーツの漫画原作ではどうかというと、野球以外に梶原が得意とした柔道漫画にもその例を見ることができます。「ハリス無段」は東京オリンピックの直前の1963年に連載された梶原の最初の柔道漫画です。「ハリス」は「ハリスの旋風」と同じようにハリス食品(当時ガムで有名だった)とのタイアップ作品ですが、最初「科学的な柔道を追求する」「ハリス博士」という「外人」が登場し、主人公に「科学的な柔道」を伝授します。もっともこの博士は途中で主人公の敵にやられて死んでしまい、主人公は三船久蔵十段と知り合って、伝統的な柔道に戻ってしまい、この路線はきわめて不徹底でしたが。

「科学的な柔道」は、後にTV化され人気作となった「柔道一直線」の漫画の方でもう一度登場します。ここでは、ガリ勉でスポーツ音痴の秀才君が、昔スポーツが出来なくて女の子に笑われたのに発憤して、「物体ひっくりかえし科学」を完成し、力を使わずに相手選手を吹っ飛ばして、主人公の強敵として登場します。

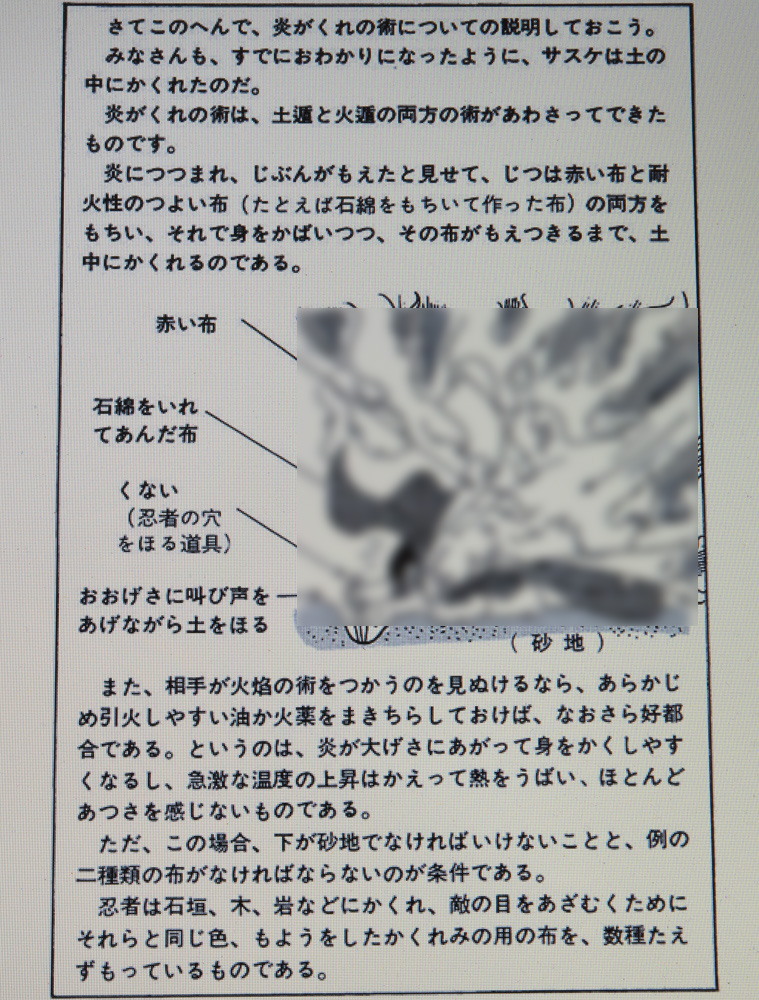

以上が、梶原一騎の例ですが、他にも白土三平がその忍者漫画で、忍術を「合理的に」説明しようとしたことも例として挙げられると思います。(画像は白土三平の「サスケ」における「炎がくれの術」の「合理的な」説明。)

同じく1960年代に忍者ブームを作った山田風太郎も、その「忍法帖」シリーズに登場する荒唐無稽の極地のような忍法に、自身が医者であることからの「医学的」な説明を付け加えていました。例えばスパイダーマンのような忍者には、その唾液の中に「ムチン」と呼ばれる粘性物質が多く含まれているため、非常に強度を持った糸を吐き出すことができた、みたいなものです。

同じく1960年代に忍者ブームを作った山田風太郎も、その「忍法帖」シリーズに登場する荒唐無稽の極地のような忍法に、自身が医者であることからの「医学的」な説明を付け加えていました。例えばスパイダーマンのような忍者には、その唾液の中に「ムチン」と呼ばれる粘性物質が多く含まれているため、非常に強度を持った糸を吐き出すことができた、みたいなものです。

他にも60年代のSFブームも「合理性」と大いに関係があると思いますが、長くなりすぎたのでこの辺にしておきます。