ブックカバーチャレンジですが、今日たまたまDMMというオンライン英会話のお題(新聞記事)がFacebookがその投稿内容の可否を審議する第三者委員会を作ったという話だったので、好ましくないコンテンツの例としてブックカバーチャレンジの話をしました。その先生はイギリスの人ですが、イギリスでは「CDのジャケットを説明無しで7日間」というのが現在一部でやられているようです。(例えばここ)(これももちろん著作権侵害で、更にアーティストの写真は大体においてその所属事務所が管理しているので、書籍のカバーより更に危ない。)こういう風にあちこちで、元の写真チャレンジの亜種が今頃流行りだしているということは、やはりインターネットのトラフィックを増やすために、誰かがやっているという疑いを禁じえません。

もう一度言います、ブックカバーチャレンジは止めましょう!やりたければ他人に回さず一人でやってください。

カテゴリー: IT

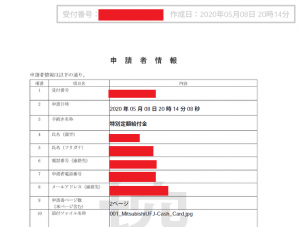

川崎市の特別定額給付金申請

川崎市の特別定額給付金申請が今日からだったので、早速電子申請しました。マイナンバーカードとカードリーダーを持っているので申請そのものは簡単でした。ただし、銀行口座確認の書類が面倒で、最初インターネットバンキングの画面をキャプチャーしたのですが、良く説明を読むと「カタカナ名と口座番号が分る」となっており、三菱UFJ銀行のインターネットバンキングではカタカナ名は表示されていません。で、結局キャッシュカードを写真に撮ってそれを添付しました。特にファイルの大きさ制限が無かったです。ただファイルが大きいと送信に時間がかかるとだけありました。更には白黒にしろという要望もありましたがそれは無視しました。(スマホとかで写真を撮る人は白黒の方がはるかに面倒です。→後でチェックしたら、どうも役所のサーバー側で勝手に白黒に変換しているみたいです。)川崎市の人口の19%がマイナンバーカードを持っているんだそうで、そうなると約30万人です。それだけの人間が一斉にサイズの大きい画像ファイルを添付して送ったら、お役所のサーバーがパンクしたりしないかちょっと懸念します。最近のスマホの写真は非常にサイズが大きくなっていて、それをそのまま送る人が多いとなかなか大変だと思います。(写真は送付後にダウンロード出来る控えです。)

川崎市の特別定額給付金申請が今日からだったので、早速電子申請しました。マイナンバーカードとカードリーダーを持っているので申請そのものは簡単でした。ただし、銀行口座確認の書類が面倒で、最初インターネットバンキングの画面をキャプチャーしたのですが、良く説明を読むと「カタカナ名と口座番号が分る」となっており、三菱UFJ銀行のインターネットバンキングではカタカナ名は表示されていません。で、結局キャッシュカードを写真に撮ってそれを添付しました。特にファイルの大きさ制限が無かったです。ただファイルが大きいと送信に時間がかかるとだけありました。更には白黒にしろという要望もありましたがそれは無視しました。(スマホとかで写真を撮る人は白黒の方がはるかに面倒です。→後でチェックしたら、どうも役所のサーバー側で勝手に白黒に変換しているみたいです。)川崎市の人口の19%がマイナンバーカードを持っているんだそうで、そうなると約30万人です。それだけの人間が一斉にサイズの大きい画像ファイルを添付して送ったら、お役所のサーバーがパンクしたりしないかちょっと懸念します。最近のスマホの写真は非常にサイズが大きくなっていて、それをそのまま送る人が多いとなかなか大変だと思います。(写真は送付後にダウンロード出来る控えです。)

ブックカバーチャレンジの起源:続報

7日間ブックカバーチャレンジの起源についての調査続報。

「7日間」という縛りは無いですが”Book Cover Challenge”という言葉の使用では今の所見つかったサイトではこれが一番古いようです。2014年7月12日にポストされたもの。

(引用開始)

Levels:

Level One: Read books for three requirements.

レベル1:下記の内3つの条件を満たす本をそれぞれ読みなさい。

Level Two: Read books for seven requirements.

レベル2:下記の内7つの条件を満たす本をそれぞれ読みなさい。

Level Three: Read books for all requirements.

レベル3:下記の内全ての条件を満たす本をそれぞれ読みなさい。

REQUIREMENTS:

1. Read a book with a dress on the cover.

本の表紙にドレスが載っている本を読みなさい。

2. Read a book that has no people on the cover.

本の表紙に人物が使われていない本を読みなさい。

3. Read a book with a cover you love.

あなたが好きなカバーの本を読みなさい。

4. Read a book with a cover you hate.

あなたが嫌いなカバーの本を読みなさい。

5. Read a book with a face-less person on the cover.

表紙に人が使われているけど顔が写っていない本を読みなさい。

6. Read a book where the title takes up most of the cover.

表紙がほとん書名だけの本を読みなさい。

7. Read a book with an animal on the cover.

表紙に動物が使われている本を読みなさい。

8. Read a cover that is your favorite color.

表紙の色があなたが好きな色である本を読みなさい。

9. Read a book with a bright colored cover.

表紙の色が明るい色の本を読みなさい。

10. Read a book with a darker-colored cover.

表紙の色が暗い(濃い)色の本を読みなさい。

Rules:

Post your books here.

ルール:

このブログのコメントとして投稿してください。

(引用終了)

所感:

(1)目的が本を紹介することではなく、条件を満たした「本を読め」なのでこれなら読書文化に貢献するでしょう。

というかこのサイトそのものが読書を奨励するサイトのようなので当然ですが。

(2)投稿例を見るとすべて写真ではなく販売サイトへのリンクなので、著作権侵害はまったくありません。

(3)このブログと2017年頃からのチャレンジとの関連は不明。

ブックカバーチャレンジ撲滅運動(補足)

七日間ブックカバーチャレンジについて色々と調べていて、チェーン投稿が何故いけないのか、昔と比べてネットワークの容量は格段に上がっているという意見の人がいました。

七日間ブックカバーチャレンジについて色々と調べていて、チェーン投稿が何故いけないのか、昔と比べてネットワークの容量は格段に上がっているという意見の人がいました。

しかしこの意見を論駁するのは極めて簡単です。このチャレンジは一人が完遂すると、新たなチャレンジャーを7人産むことになるので、一世代で参加者が7倍になります。それが12世代後にどうなるかというと、極めて簡単で

7^12=13,841,287,201→138億以上。現在の世界の人口は77億人なのでそれを簡単に超えてしまいます。そこまで行かなくてもそれだけの大人数が写真付きの書き込みを7回行なえば、どんな大容量ネットワークのリソースでも簡単にパンクします。要するにネズミ講(無限連鎖講)と同じことです。

実際には途中でバトンを渡されても断ったり、あるいはルールに忠実に毎日誰かに振るというのをやらない人が多いのでそんな単純なパンクには結び付かないでしょうが、そういう危険性についてはきちんと理解して流行りだからと乗せられないようにすべきと思います。

今この時期に急に海外で2年以上前に行なわれていた変なチャレンジが流行りだしたのって、それこそロシアが2016年のアメリカ大統領戦に干渉したのと同じような、どこかの工作ではないのかと勘ぐりたくなります。

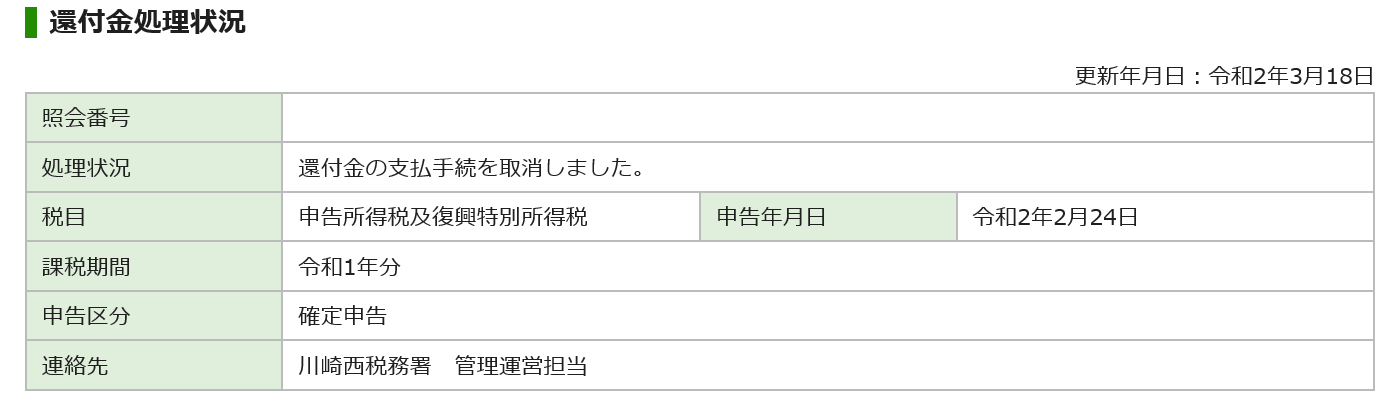

確定申告の還付でドッキリ

Pythonの入門書

こんなの買っちゃいました。実は明日外部での研修で「Iotによるセンサープログラミング」というの受講するんですが、使うPCがラズパイで、言語がPythonなんです。センサーから受信した情報を処理するだけなんで、大したプログラミングではないと思いますが、一応レファレンス代わりにと思って。もっと安いのにしようかと思いましたが、そうするとPythonの本はプログラミング初心者用が多すぎて結局高くてもオライリーの方がいいだろうと言うことで。

こんなの買っちゃいました。実は明日外部での研修で「Iotによるセンサープログラミング」というの受講するんですが、使うPCがラズパイで、言語がPythonなんです。センサーから受信した情報を処理するだけなんで、大したプログラミングではないと思いますが、一応レファレンス代わりにと思って。もっと安いのにしようかと思いましたが、そうするとPythonの本はプログラミング初心者用が多すぎて結局高くてもオライリーの方がいいだろうと言うことで。

Pythonは前も書いたことがありますが、昔これで書かれたLinux用のメーリングリストを使っていましたが、非常にメモリーを食うし、動作が重いという印象を持っていて、イマイチ好きになれませんでした。ただ、最近Excelファイルの処理の自動化をするのに、時代遅れのVBAではなく、Pythonでやっている例があるみたいなので、そっちにも使えないかと思っています。ご承知の通り、今のExcelはZIP圧縮のXMLファイルのテキスト(Open XML)なんで、一々Excelを立ち上げて処理しなくても、ファイル自体をいじることが簡単に出来ます。

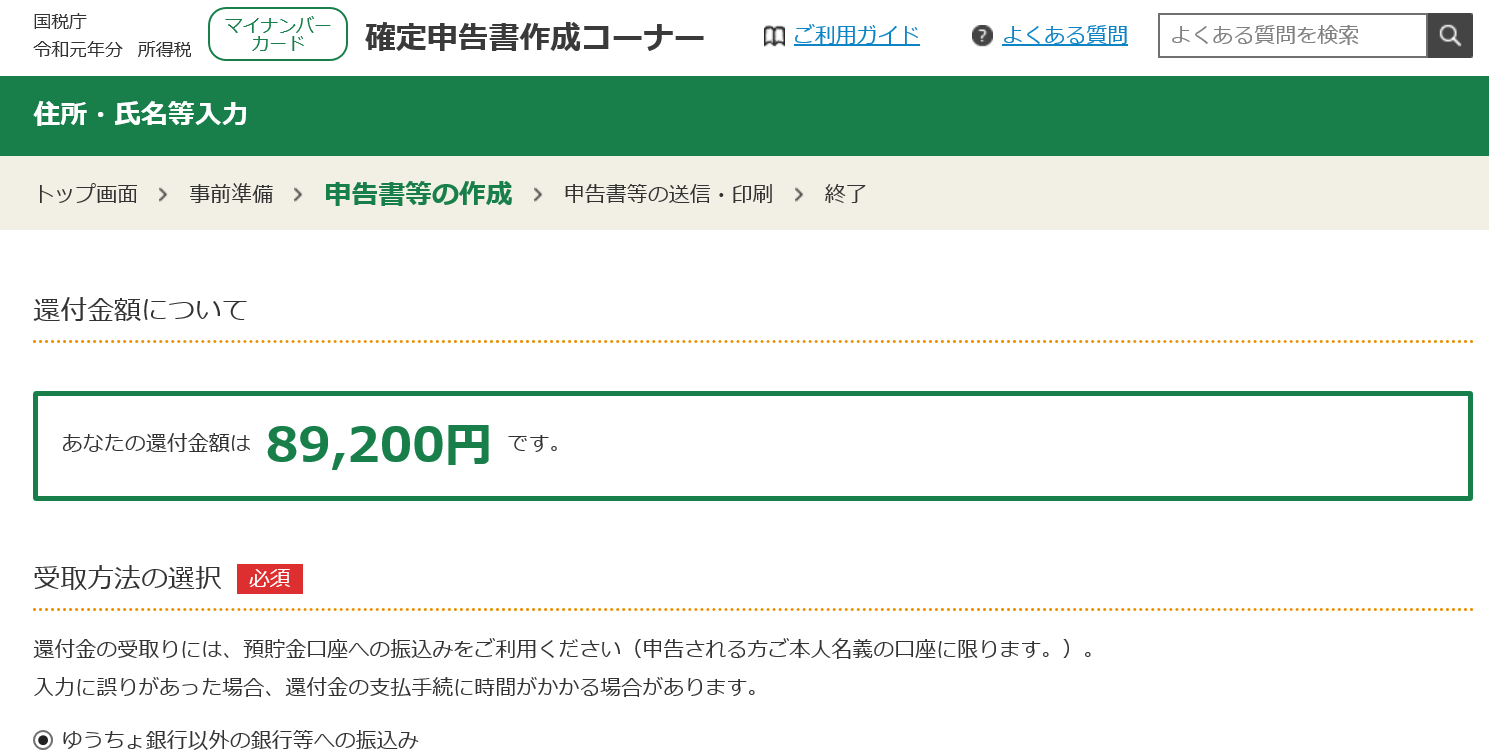

令和元年分確定申告終了。

令和元年分の確定申告が無事終了しました。

令和元年分の確定申告が無事終了しました。

今年は医療費がかなりかかったので、約9万円の還付になりました。(所得税の予定納税の2回分の合計が、本来の納税額をオーバーしたというだけで、源泉徴収以外の所得税がマイナスになった訳ではありません。)

去年からe-taxでやっています。それで去年はデスクトップのソフトウェアをダウンロードしてインストールしそれで作成したのですが、これがひどいソフトで前年の確定申告作成コーナーの保存データも読み込めず、しかも足し算はやってくれるけど引き算はやってくれず、さらに普通は自動計算で入力される各種控除額等も全部手動で入れる必要があって大変でした。今年はしかしWebの作成コーナーで作ったのがそのままe-tax送信出来て楽でした。ただ、未だにブラウザーがIE11かEdgeだけ(マイナンバーカードをカードリーダーで読みこんで電子署名して申請する場合)、というのは止めて欲しいですが。(IDとパスワードを使った申告の場合は、IE11とEdge以外のブラウザーも使えるみたいですが、そのIDとパスワードをもらうためには、一度所轄の税務署まで行って本人確認をしてもらう必要があります。)

今回還付になったので支払いの必要はありませんが、最近はWebでクレジットカードで納税出来るので、まったく外出せずに納税を済ませることが出来ます。ただデメリットはカード払いの時はかなり高い手数料を取られることです。(納税額10万円で800円弱くらいです。)

ブログサイトの改ざん

「日本マックス・ヴェーバー研究ポータル」のサイトですが、1月2日の早朝、ハッキングされて一部のコンテンツを書き換えられて、アクセスするとフィッシング詐欺サイトに飛ばされるようになってしまいました。

現在、一旦ブログ自体を全部削除して再構築中ですが、新年早々トホホです。

1月3日0時10分、ようやく復旧しました。バックアップ用のSQLファイルからリストアしましたが、何故かwordpressでは表示されず、全コンテンツを手動でアップし直すことになりました。

中世ラテン語辞書ソフト

ドイツ語でのGoogle翻訳の実力

ドイツ語→日本語のGoogle翻訳がヴェーバーの文章にどこまで通用するかやってみましたが、まったく箸にも棒にもかからない結果となりました。

===================================================================

原文

Dogmatisch ist der grundsätzliche Unterschied zwischen der Societas des römischen Rechts und der wichtigsten Gruppe der modernen Gesellschaftsformen, der handelsrechtlichen, speziell der offenen Handelsgesellschaft, oft erörtert und genügend aufgeklärt. Historisch ist die Entwickelung der modernen Grundsätze aus dem Verkehrsleben der Mittelmeerländer, speziell Italiens, von wo aus der internationale Handelsverkehr sie als für sich praktikabel allgemein übernahm, in den Hauptzügen klargestellt.

Google翻訳

独断的に、ローマ法のソシエタと現代社会の最も重要なグループである商法、特にオープンな商社との間の根本的な違いは、しばしば議論され、啓発されました。 歴史的には、地中海諸国、特に国際貿易が一般に実用的であると認めているイタリアの輸送生活からの現代原則の開発は、主な特徴で明らかにされてきました。

t-maru訳

法教義学的には、ローマ法のソキエタスと近代商法における会社形態の中でもっとも重要な集団との、特に合名会社との原理上の相違点については、しばしば詳細に論じられまた十分に解明もされてきた。法制史上では、そうした会社形態の近代的原理の発展は、地中海沿岸諸国、とりわけイタリアの諸都市国家における、交易を主体とした生活の中から生まれて来たのであり、それらの会社形態の原理は国際交易の上で実用的に必要なものとして把握され、その主要な特性としてこれまで解明されてきたのである。