この記事は、大日本雄弁会講談社の「少年倶楽部」(昭和一桁生まれの人には涙が出るほど懐かしい子供向け雑誌)の昭和8年1月号にあった「犬に襲われたら」の記事。昔、J社で仕事をしていた時、監修の仕事でお付き合いのあった作家・評論家の紀田順一郎さんが、HP(今は無い)でこの記事を紹介していて、昔の子供雑誌の記事は役に立ったと書いていました。何かと言うと、紀田さんが終戦後に野犬に襲われたことがあり、この記事を思い出してこの両肘を外に突っ張るポーズをやったら、効果覿面で野犬が逃げていった、と書かれていました。そこまでは紀田さんの思い出で、その時のHPで紀田さんは末尾にある「アルバート・テルーン」って誰なんだろう、と疑問を呈されていました。そこで私が登場するのですが、インターネット検索を駆使して、結局この「アルバート・テルーン」というのは、アルバート・ターヒューンであることを突き止めました。アルバート・ターヒューンは、大の犬好きの作家で、「名犬ラッド」という、名犬ものの走りのような作品を書いています。「名犬ラッド」は岩波少年文庫で出ていました。現在でも古書で入手可能です。アルバート・ペイスン・ターヒューン(Albert Payson Terhune)であり、Terhuneをテルーンと読んだのは分からなくもないです。(今考えて見ると、「名犬ラッシー」はこの「名犬ラッド」がベースになっているんじゃないでしょうか。ladは少年、lassieは少女の意味です。ラッドが雄のコリー犬、ラッシーが雌のコリー犬の話です。)

この記事は、大日本雄弁会講談社の「少年倶楽部」(昭和一桁生まれの人には涙が出るほど懐かしい子供向け雑誌)の昭和8年1月号にあった「犬に襲われたら」の記事。昔、J社で仕事をしていた時、監修の仕事でお付き合いのあった作家・評論家の紀田順一郎さんが、HP(今は無い)でこの記事を紹介していて、昔の子供雑誌の記事は役に立ったと書いていました。何かと言うと、紀田さんが終戦後に野犬に襲われたことがあり、この記事を思い出してこの両肘を外に突っ張るポーズをやったら、効果覿面で野犬が逃げていった、と書かれていました。そこまでは紀田さんの思い出で、その時のHPで紀田さんは末尾にある「アルバート・テルーン」って誰なんだろう、と疑問を呈されていました。そこで私が登場するのですが、インターネット検索を駆使して、結局この「アルバート・テルーン」というのは、アルバート・ターヒューンであることを突き止めました。アルバート・ターヒューンは、大の犬好きの作家で、「名犬ラッド」という、名犬ものの走りのような作品を書いています。「名犬ラッド」は岩波少年文庫で出ていました。現在でも古書で入手可能です。アルバート・ペイスン・ターヒューン(Albert Payson Terhune)であり、Terhuneをテルーンと読んだのは分からなくもないです。(今考えて見ると、「名犬ラッシー」はこの「名犬ラッド」がベースになっているんじゃないでしょうか。ladは少年、lassieは少女の意味です。ラッドが雄のコリー犬、ラッシーが雌のコリー犬の話です。)

ところで、このポーズが犬に効果あるのは、おそらくゴリラか何かを思い出させるのかな、と思います。犬猿の仲、という言葉があるように、犬と猿はお互いに仲が悪く敬遠しているんじゃないかと思います。

リンク:「中世合名会社史」と大塚久雄

日本マックス・ヴェーバー研究ポータルを本格的にスタートしたので、ヴェーバー関係の記事はそちらをメインとし、「知鳥楽」にはリンクのみを載せていきます。

「中世合名会社史」と大塚久雄

IELTSのライティング添削で初めてバンド7をゲット

IELTSのライティング添削で、初めてバンド7をもらいました。また、Task Responseで前回と同じくバンド8をもらいました。

IELTSのライティング添削で、初めてバンド7をもらいました。また、Task Responseで前回と同じくバンド8をもらいました。

ただ、実際の試験では40分制限ですが、今回の解答作成は60分近くかかっているので、時間短縮が課題です。

以下問題と添削済みの解答。例によって具体例はフェイクですが、2番目のカナダのアルバータ大学の調査は本当です。

=================================================================

H. Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.

In what ways has technology affected the types of relationships people make?

Has this become a positive or negative development?

Many people currently communicate with others differently compared to the past due to the development of technology. While admitting the positive development that easy and quick exchange of messages can make relationships more intimate, this essay argues that such types of instant communication might hurt people’s feelings and work in a very negative way due to the lack of deliberation and other elements.

On the one hand, the development of technology has improved our ways of communication. We can text someone at any time and place. In the past, when a friend was living in a far distant place, it was quite difficult to frequently get in touch with him or her, but now we can utilize email to exchange messages easily. This type of frequent exchange of messages could increase the intimacy between people. For example, Ms. Keiko Yamamoto, living in Kanagawa, recently married Mr. Bret Clancy who is living in London. Very surprisingly, they had never met each other in person before they decided to marry. They met on the internet and deepened their relationship just by exchanging emails. However, this type of “instant” communication could work in reverse and hurt people’s feelings.

On the other hand, communication through electronic devices might ruin mutual relations due to the lack of deliberation and other important elements. Since messages can be easily sent at any moment, we tend to send them without carefully checking them. Furthermore, digital messages like emails cannot transfer important factors such as tone of voice, facial expression, or body language. In some cases, misunderstandings can be accelerated by impulsive responses by mail. A research team at the University of Alberta recently released a report claiming that couples who exchange information by text more frequently than the average couple, tend to break up easier. This proves that the biggest advantage of easy communication tends to work in reverse.

In conclusion, while advanced information technology has made the communication easier and quicker, the negative side of this, hurting people’s feelings might be more harmful than good.

スタートレックのファーストシーズンの”The Enemy Within”

スタートレックのファーストシーズンの”The Enemy Within”を観ました。学生の時、「宇宙大作戦」の全ストーリーの荒筋を解説したムックを持っていたので、この話自体は前から知っていましたが、ちゃんと観るのは今回が初めてです。原子力潜水艦シービュー号のWelch脚本とは違い、本当に考えさせられる素晴らしい脚本です。人間の心は善だけでも駄目で、善と悪が葛藤し最終的に善が悪をコントロールしながら活用する時、初めて意志の力が出てくる、ということで、アメリカ人が単なる善良なだけの指導者を求めておらず、善も悪もかみ分けた、実行力のあるリーダーを良しとする、という哲学が見て取れます。ついでにミスター・スポックが自分も人間とエイリアンの半々で出来ていて、それを知性の力でコントロールしている、と言うのも面白いです。

スタートレックのファーストシーズンの”The Enemy Within”を観ました。学生の時、「宇宙大作戦」の全ストーリーの荒筋を解説したムックを持っていたので、この話自体は前から知っていましたが、ちゃんと観るのは今回が初めてです。原子力潜水艦シービュー号のWelch脚本とは違い、本当に考えさせられる素晴らしい脚本です。人間の心は善だけでも駄目で、善と悪が葛藤し最終的に善が悪をコントロールしながら活用する時、初めて意志の力が出てくる、ということで、アメリカ人が単なる善良なだけの指導者を求めておらず、善も悪もかみ分けた、実行力のあるリーダーを良しとする、という哲学が見て取れます。ついでにミスター・スポックが自分も人間とエイリアンの半々で出来ていて、それを知性の力でコントロールしている、と言うのも面白いです。

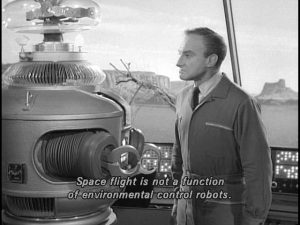

宇宙家族ロビンソンの”Island in the Sky”

宇宙家族ロビンソンの第3話”Island in the Sky”を観ました。ロビンソン一行は地球に似た星に着陸してジュピター2号を修理しようとしますが、それにはまずその星の大気や温度の調査が必要です。ロビンソン博士はそのためにあるロボット(フライデー)をまず星に降ろそうとしますが、ロボットはドクター・スミスの命令しか受け付けません。仕方なくロビンソン博士が先にその星に降下しようとしますが、逆噴射ロケットが作動せず、博士は墜落していきます。ドクター・スミスはジュピター2号の重量が減った今こそ地球に戻るチャンスということで、ロボットを武器に使ってドンとモーリンを脅します。とっさにドンはジュピター2号のスタビライザー装置をOFFにして船を揺らしてドクター・スミスを押さえつけます。(ってこれ、原子力潜水艦シービュー号でさんざん出てきたのと同じ…)ドンはドクター・スミスをコールドスリープのカプセルに入れて眠らせ、その星に着陸しようとします。しかしここもで逆噴射が作動せず、結局ジュピター2号はかなりかなりのハードランディングでその星の上に降ります。一行はロビンソン博士を探索にチャリオット(装甲車)で出かけます。ウィルはドクター・スミスの声を真似してロボットを操作しますが、何故か途中でロボットはジュピター2号に引き返し、ドクター・スミスをコールドスリープから蘇生させます。ドクター・スミスはロボットに宇宙船を操縦出来るドン以外のロビンソンファミリーを事故に見せかけて殺すように命じます。奇跡的にロビンソン博士は救助されますが、一行が戻る途中でチャリオットが故障します。歩いてジュピター2号に戻った一行ですが、ウィルは自分ならチャリオットの故障を直せると思い、夜になったにも関わらずチャリオットに向かいます。その後をロボットが追いかけ、ドクター・スミスの残酷な命令を実行しようとします…

宇宙家族ロビンソンの第3話”Island in the Sky”を観ました。ロビンソン一行は地球に似た星に着陸してジュピター2号を修理しようとしますが、それにはまずその星の大気や温度の調査が必要です。ロビンソン博士はそのためにあるロボット(フライデー)をまず星に降ろそうとしますが、ロボットはドクター・スミスの命令しか受け付けません。仕方なくロビンソン博士が先にその星に降下しようとしますが、逆噴射ロケットが作動せず、博士は墜落していきます。ドクター・スミスはジュピター2号の重量が減った今こそ地球に戻るチャンスということで、ロボットを武器に使ってドンとモーリンを脅します。とっさにドンはジュピター2号のスタビライザー装置をOFFにして船を揺らしてドクター・スミスを押さえつけます。(ってこれ、原子力潜水艦シービュー号でさんざん出てきたのと同じ…)ドンはドクター・スミスをコールドスリープのカプセルに入れて眠らせ、その星に着陸しようとします。しかしここもで逆噴射が作動せず、結局ジュピター2号はかなりかなりのハードランディングでその星の上に降ります。一行はロビンソン博士を探索にチャリオット(装甲車)で出かけます。ウィルはドクター・スミスの声を真似してロボットを操作しますが、何故か途中でロボットはジュピター2号に引き返し、ドクター・スミスをコールドスリープから蘇生させます。ドクター・スミスはロボットに宇宙船を操縦出来るドン以外のロビンソンファミリーを事故に見せかけて殺すように命じます。奇跡的にロビンソン博士は救助されますが、一行が戻る途中でチャリオットが故障します。歩いてジュピター2号に戻った一行ですが、ウィルは自分ならチャリオットの故障を直せると思い、夜になったにも関わらずチャリオットに向かいます。その後をロボットが追いかけ、ドクター・スミスの残酷な命令を実行しようとします…

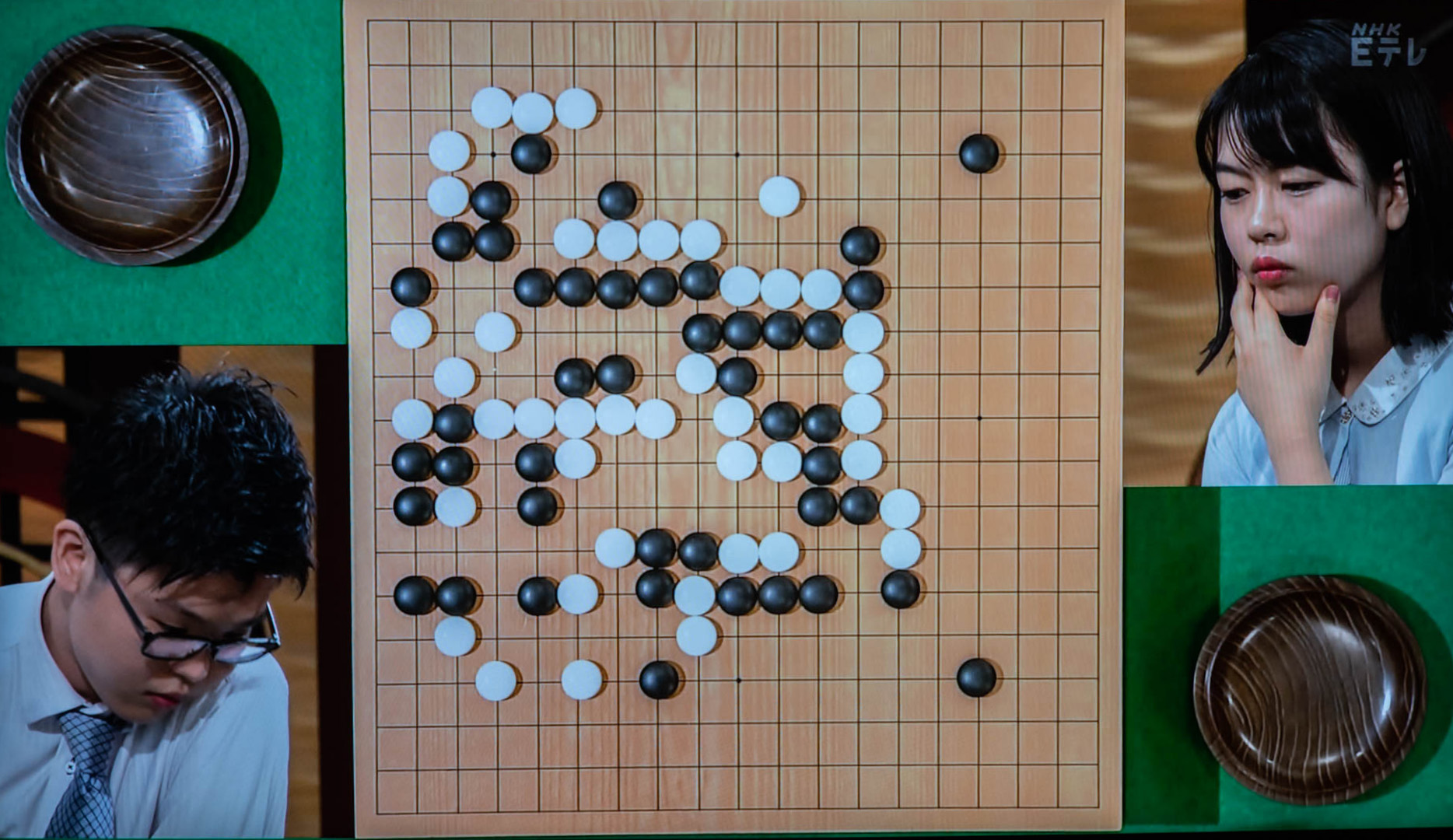

NHK杯戦囲碁 佐田篤史3段 対 上野愛咲美女流棋聖

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が佐田篤史3段、白番が上野愛咲美女流棋聖の対戦です。二人ともNHK杯は2回目で、どちらも初出場で一度勝っています。対局は左辺で競い合いが始まり、上野女流棋聖が再三強手を放ち、黒がやや利かされているという感じでした。戦いは中央から上辺へと拡大しました。上辺を白は延びておけば普通だったのをハネていったため、勢い黒も切り結び、お互いの大石の攻め合いの可能性もある複雑な局面になりました。結局左辺は活き活きになりましたが、その過程で下辺では黒が白2子を取り込んだ結果、右下隅から下辺の黒地が大きくなり黒が盛り返しました。しかし先手は白に回りました。その際に右辺を守りながら地を確保するのが普通で、それで白が悪くなかったと思いますが、白は右上隅に右辺から低いカカリという目一杯の手を打ちました。黒は当然間を割いていき、またももつれた局面になりました。その後上辺へと戦いが拡大し、結局黒が上辺の白の種石を取り、白は右上隅を全部地にするという振り替わりになりました。この結果は右上隅は30目以上で大きかったものの、他の黒地も大きく形勢不明で細かくヨセ勝負となりました。白はその後下辺に手を付けていきましたが、これは無理で結局下辺左側から少しヨセただけでした。黒はその後左上隅に置いていってそれを利用して上辺の白数子を更に取り込みました。しかし左上隅の持ち込みもかなりの損で、形勢不明は続き、結局左辺の劫が最後の勝負になりました。黒は白が劫立てで右辺の黒4子を当てたのに継がず劫を解消しました。更に左上隅で先ほど置いていった石を動き出し手にしようとしました。黒の狙いは劫に持ち込むことでしたが、白が1線に飛んで受けたのが好手で、黒の手にならず、ここで黒の投了となりました。先週に続き女流棋士の連勝です。

最近の碁石

日本マックス・ヴェーバー研究ポータルサイト始動

サイトを作っただけで、長い間開店休業状態だった「日本マックス・ヴェーバー研究」ポータルサイトですが、昨日出席した折原先生の「東大闘争総括」の書評会終了後のパーティーの席で、このポータルの目的を説明し、幸いに暖かく迎えていただけました。それもあって昨晩から正式にコンテンツの追加を開始しました。当面はこのブログとコンテンツがだぶりますが、ご了承願います。

折原浩著「東大闘争総括」書評会に参加

13日に、東洋大学の白山キャンパスで行われた「折原浩著『東大闘争総括――戦後責任・ヴェーバー研究・現場実践』(未來社) 書評会」に参加しました。13:30から1時間が東大闘争について、そしてその後が先生の学問について、そして最後に質疑応答がありました。

13日に、東洋大学の白山キャンパスで行われた「折原浩著『東大闘争総括――戦後責任・ヴェーバー研究・現場実践』(未來社) 書評会」に参加しました。13:30から1時間が東大闘争について、そしてその後が先生の学問について、そして最後に質疑応答がありました。

マックス・ヴェーバーは、30歳でフライブルク大学の正教授に就任した時に、有名な「国民国家と経済政策」という演説を行います。その中でヴェーバーは「上にも下にも嫌がられること(でも正しいこと)を言うのが学問の使命」と言い切りました。そして折原先生こそそのヴェーバーの精神をもっとも受け継いだ人の一人で、まさしく大学の中でも敢えて嫌がられることを言い続けました。そういう人に影響を受けた人が集まった書評会ですから、普通の書評会のように歯の浮くようなお世辞の連続、ということはまるでなく、折原先生自体が「まな板の鯉」と形容したように、かなり厳しい意見が飛び交いました。しかし、日本でのこのように真の意味で忌憚のない意見が飛び交う場ってほとんどないので、そういう意味では逆に清々しさがありました。全体の印象としてはとても良かったです。特に東大闘争の当時者の方々からのお話が聞けたのは本当に貴重な機会であり、その中でもあの伝説の東大全共闘代表の山本義隆氏が参加されていてお話を伺えたのも素晴らしい体験でした。

二部の折原先生のヴェーバーの学問についても、特に中野敏男さんからかなり厳しい意見が出ました。私としてはそれには多少異論がありますが、それはまたおいおい公開して行きたいと思います。

一部と二部で参加されている方にはっきりした世代差がありました。しかしそれが悪いということではなく、むしろ世代間交流の良い場だったと思います。

最後にパーティーにも参加し、そこで発言する機会をいただき、例のヴェーバーポータルサイトについて説明し協力を要請出来たので良かったです。

(写真は先生と奥様の慶子さんです。)

ヴェーバーの”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の日本語訳に向けて

「日本マックス・ヴェーバー研究ポータルサイト」を去年の10月に作りましたが、諸般の事情でまだコンテンツは0です。そろそろ具体化しないとまずいな、と思い、ようやくヴェーバーの最初の論文である、”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の英訳を読み始めた所です。ところで英訳は、”The History of Commercial Partnerships in the Middle Ages”のタイトルになっています。”Partnerships”とは「合名会社」のことです。これまで日本ではこの論文のタイトルは「中世商事会社史」とされてきました。しかし、この「商事会社」という訳は色々な意味で問題のように思います。

「日本マックス・ヴェーバー研究ポータルサイト」を去年の10月に作りましたが、諸般の事情でまだコンテンツは0です。そろそろ具体化しないとまずいな、と思い、ようやくヴェーバーの最初の論文である、”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の英訳を読み始めた所です。ところで英訳は、”The History of Commercial Partnerships in the Middle Ages”のタイトルになっています。”Partnerships”とは「合名会社」のことです。これまで日本ではこの論文のタイトルは「中世商事会社史」とされてきました。しかし、この「商事会社」という訳は色々な意味で問題のように思います。

(1)「商事会社」というのは昔の商法にあった規定で、「民事会社」と対になるもので、商行為を目的とした会社のことです。それに対し民事会社というのは現在の民法における「組合」のことです。この2つの区別は、商法上では意味がなくなったとして廃止されており、現在の日本の法律上「商事会社」という言葉は一部例外的に商法以外の法律に残っている以外は消滅しています。

(2)「商事会社」が生きていた時代であっても、それは限りなく現在の一般的な「会社」の意味に近くなります。しかしヴェーバーが使っているHandelsgesellschaft(en)という単語は、現在のドイツの会社法では、前にoffeneが付きますが、「合名会社」のことです。この場合の”offene”は秘密裏ではなく、会社として登記している、というぐらいの意味と考えられ、ヴェーバーも「合名会社」の意味で使っているのは明らかです。(もちろんヴェーバー当時の現在の「合名会社」ではなく、その成立期のプロトタイプみたいなものですが。)

(3)現在で「商事会社」というと一般的には「商社」を連想し、これは明らかな間違いです。

ちなみにジーベック社から出ている全集でも、このタイトルに対する注としてoffene Handelsgesellshaftの発展を述べたものである、とはっきり書いており、間違いなく「合名会社」の意味と解釈しています。

以上のことから、今後は「中世商事会社史」は使用せず、「中世合名会社史」を使いたいと思います。

しかし、「中世商事会社史」という一種の誤訳がずっと使われてきたのは、ほぼ誰も中味をきちんと読んでいない証拠かと思います。