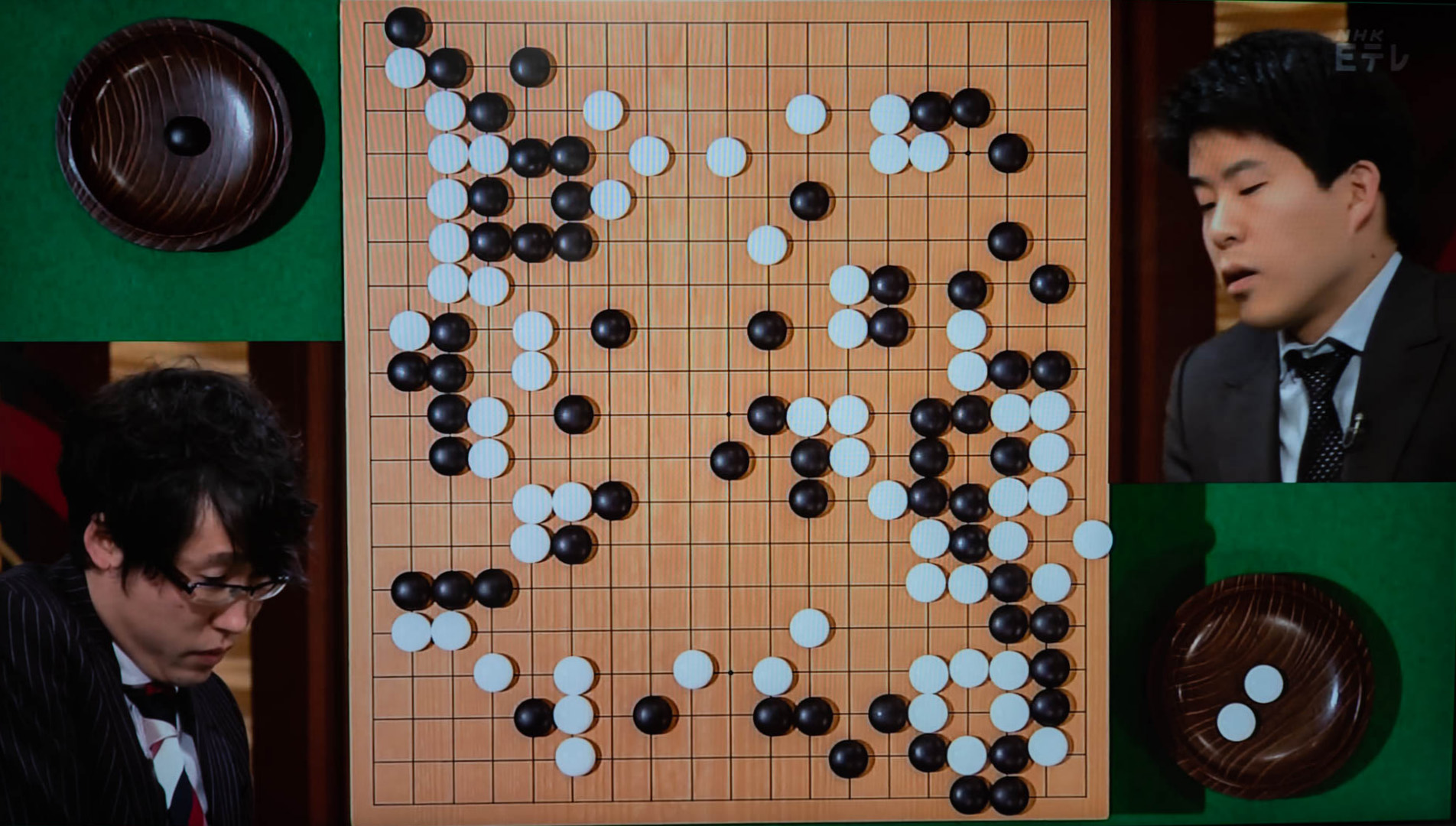

本日のNHK杯戦の囲碁は、準決勝の第2局で、黒番が井山裕太5冠王、白番が伊田篤史8段の対戦です。序盤は伊田8段が色々と積極的に仕掛けていき、もし井山5冠王が最強に受ければ激しい戦いになるというのが数回ありましたが、何故かいつもなら常に最強の手を打つ井山5冠王が、手堅く受けていました。おそらく伊田8段の長所を封じるような打ち方を試みたのかもしれません。局面が動いたのは右下隅から右辺にかけての攻防で、黒が白の星に両ガカリし、白が右辺の黒にツケノビてというよくある展開になりました。黒は下辺も頑張ったので白は右辺に打ち込み、ここで激しい指し手争いになりました。右辺で攻め合いかとも思われましたが、黒は2子を捨てずに頑張り、白が眼を持って活き、黒も右下隅に連絡しました。また黒は白の2子を取り込んだので、両方を頑張った形になり、悪くはありませんでした。しかし先手は白に回ったのでまだまだ先の長い碁でしたが、勝敗を分けたのは双方が打った利かしの石の活用の仕方で、伊田8段が下辺の黒に打った利かしが聞いてもらえずあまり働かなかったのに対し、井山5冠王が左下隅の白に内側から両ノゾキした石と、上辺の白に対して利かした石は最後までよく働きました。左下隅は出切りの味でいろいろと利きがあり、結局手を入れざるを得ませんでした。また上辺の利かしは右上隅から上辺にサルスベリした時、白は最後の継ぎを省略出来ませんでしたし、何より白に取り込まれていたと思われた1子に結局生還する手が生じ、白の上辺の地が減り、黒が勝勢になりました。結局黒の中押し勝ちでした。来週はいよいよ決勝戦で、一力遼8段は3度目の決勝進出で3度目の正直での初優勝を狙いますし、井山5冠王は3連覇がかかります。

本日のNHK杯戦の囲碁は、準決勝の第2局で、黒番が井山裕太5冠王、白番が伊田篤史8段の対戦です。序盤は伊田8段が色々と積極的に仕掛けていき、もし井山5冠王が最強に受ければ激しい戦いになるというのが数回ありましたが、何故かいつもなら常に最強の手を打つ井山5冠王が、手堅く受けていました。おそらく伊田8段の長所を封じるような打ち方を試みたのかもしれません。局面が動いたのは右下隅から右辺にかけての攻防で、黒が白の星に両ガカリし、白が右辺の黒にツケノビてというよくある展開になりました。黒は下辺も頑張ったので白は右辺に打ち込み、ここで激しい指し手争いになりました。右辺で攻め合いかとも思われましたが、黒は2子を捨てずに頑張り、白が眼を持って活き、黒も右下隅に連絡しました。また黒は白の2子を取り込んだので、両方を頑張った形になり、悪くはありませんでした。しかし先手は白に回ったのでまだまだ先の長い碁でしたが、勝敗を分けたのは双方が打った利かしの石の活用の仕方で、伊田8段が下辺の黒に打った利かしが聞いてもらえずあまり働かなかったのに対し、井山5冠王が左下隅の白に内側から両ノゾキした石と、上辺の白に対して利かした石は最後までよく働きました。左下隅は出切りの味でいろいろと利きがあり、結局手を入れざるを得ませんでした。また上辺の利かしは右上隅から上辺にサルスベリした時、白は最後の継ぎを省略出来ませんでしたし、何より白に取り込まれていたと思われた1子に結局生還する手が生じ、白の上辺の地が減り、黒が勝勢になりました。結局黒の中押し勝ちでした。来週はいよいよ決勝戦で、一力遼8段は3度目の決勝進出で3度目の正直での初優勝を狙いますし、井山5冠王は3連覇がかかります。

What kind of TV programs should children watch or not watch?

The following essay is what I wrote as an writing assignment for an English school AEON:

Topic: What kind of TV programs should children watch or not watch?

Style: Formal

For this topic, an old episode in China related to the mother of the famous Chinese philosopher Mensius (372–289 BC or 385–303 or 302 BC) could be a good reference. During raising and teaching him, she changed residences three times. At first, the mother and Mensius as a kid were living in the vicinity of some graves. The young Mensius always emulated some rituals of funerals as a play. Then the mother changed their residences to a place close to a big market. Mensius then started to mimick actions of merchants such as counting money. The mater decided to change their dwellings again, this time next to a school. At last, Mensius started to learn mimicking students in the school and he later became a famous philosopher of Confucianism. The lesson of this episode is that kids can be easily affected by both good and bad things or environments.

From this viewpoint, we can easily conclude that we should give only good and some educational TV programs to our kids. This approach, however, is easy to say but hard to do. In my childhood, there was no smartphone nor the Internet. Nowadays, most children are given their own smartphones. They can watch anything in YouTube or in some other video distributing services. It is true that there are some “parental control” software to limit the range of the contents on the Internet for children. The problem is, however, that recent kids are all born to be users of smartphones and they are usually more proficient in utilizing the equipment than their parents. It may be easy for them to unlock the parental control software without being noticed by their parent.

Another factor you should consider is that it is very important for kids to watch the same programs as their friends, otherwise they might be excluded from the circle of daily talks with their friends. Thus, some famous TV programs at that age, even though they are somewhat vulgar, should be allowed to kids to some extents. In my personal experiences, the reason I became a big fan of comic and animation is because my father did not allow me to read comics and to watch animation so often at home. That was a clear backlash.

There is no clear conclusion for this essay, but it is no use to worry about the possible future of your kids. They are usually not so foolish as you may think, and they will soon be able to select suitable TV programs by themselves.

TVドラマの「盤嶽の一生」の第1回

TVドラマの「盤嶽の一生」の第1回を観ました。このTVドラマは、山中貞雄の映画「盤嶽の一生」(フィルムは現存しない)のシナリオを読んで、面白いと思ってそれをリメイクしようとしたのがきっかけだそうです。それで監督を市川崑に頼んで、市川も山中貞雄のその映画を観ていたので快く引き受けて、このドラマが出来ています。第1回と第2回が市川崑で後は若手の監督によるものです。白井喬二の原作の一部の設定は生かしつつも、話としてはまるで違いますが、まあ盤嶽の性格さえ変えなければそれでいいのだと思います。途中キャプションで「騙されて」「また騙されて」というのが入るのは実際に山中の映画にあったもので、市川崑のアイデアのようです。まあストーリーは盤嶽の性格が分かっていればすぐ想像がつくので、緩い時代劇ですが、悪くはないと思います。

TVドラマの「盤嶽の一生」の第1回を観ました。このTVドラマは、山中貞雄の映画「盤嶽の一生」(フィルムは現存しない)のシナリオを読んで、面白いと思ってそれをリメイクしようとしたのがきっかけだそうです。それで監督を市川崑に頼んで、市川も山中貞雄のその映画を観ていたので快く引き受けて、このドラマが出来ています。第1回と第2回が市川崑で後は若手の監督によるものです。白井喬二の原作の一部の設定は生かしつつも、話としてはまるで違いますが、まあ盤嶽の性格さえ変えなければそれでいいのだと思います。途中キャプションで「騙されて」「また騙されて」というのが入るのは実際に山中の映画にあったもので、市川崑のアイデアのようです。まあストーリーは盤嶽の性格が分かっていればすぐ想像がつくので、緩い時代劇ですが、悪くはないと思います。

現時点の剃刀コレクション

今年の1月5日に岩崎の日本剃刀を購入してから、にわかシェービングマニアと化し、今日届いたThiers-issardのHalf Hollowで西洋剃刀が10本丁度になりました。一応これで打ち止めにしたいと思います。毎日とっかえひっかえしてもまあこれからの一生楽しめると思います。まあ剃刀の研ぎ方、ストロッピングのコツも少しずつ分かってきたように思います。

今年の1月5日に岩崎の日本剃刀を購入してから、にわかシェービングマニアと化し、今日届いたThiers-issardのHalf Hollowで西洋剃刀が10本丁度になりました。一応これで打ち止めにしたいと思います。毎日とっかえひっかえしてもまあこれからの一生楽しめると思います。まあ剃刀の研ぎ方、ストロッピングのコツも少しずつ分かってきたように思います。

ちなみに、Full Hollowが3本(Dovo、Thiers-issard、Böker)、Half Hollowが4本(Dovo、Thiers-issard、GBS、Giesen&Forsthoff)、1/4 Hollowが1本(Salamander)、ほぼWedge(ベタ)がJ.A. HellbergとNTCです。

Thiers-issardのLe Dandy(Half Hollow)

ebayで2月24日に購入した、2本目のThiers-issardが今日(3月14日)やっと到着。これもhollowについて書いてなかったんで当然Full hollowだと思ってみたら、またも1/2 hollowでした。これは”Le Dandy”という多分Thiers-issardでも主力商品の筈で、とすると、Full hollowが各メーカーの主力というのは、たまたま最初に買ったDovoとThiers-issardのがそうだっただけで、実は1/2の方が多いんでしょうか。

ebayで2月24日に購入した、2本目のThiers-issardが今日(3月14日)やっと到着。これもhollowについて書いてなかったんで当然Full hollowだと思ってみたら、またも1/2 hollowでした。これは”Le Dandy”という多分Thiers-issardでも主力商品の筈で、とすると、Full hollowが各メーカーの主力というのは、たまたま最初に買ったDovoとThiers-issardのがそうだっただけで、実は1/2の方が多いんでしょうか。

それで1/2 hollowは中途半端で剃りにくいと書いてきましたが、このThiers-issardのは1/2でもジョリジョリ音がそれなりに快く響きますし、また刃の硬さもあるように思います。なのでまず剃ってみたら剃り残しがなく綺麗に剃れましたが、若干いつもよりも深めに皮膚を切ってしまいました。Hollowによる刃の厚みに合わせて、剃る力も加減しなければならないんだと思いますが、まだまだその辺りが未熟です。

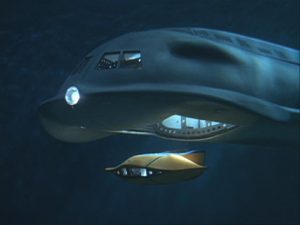

原子力潜水艦シービュー号の”Thing from Inner Space”

原子力潜水艦シービュー号の”Thing from Inner Space”を観ました。またも出ました、海の怪物ものです。ストーリーとして多少新しいのは、何故か人間サイズとその30倍の大きさのと2種類いることですが、その謎は最後まで解明されずに終わりました。また冒険番組を撮って金を稼いでいる科学者もどきが、そもそもこの怪物をおびき寄せたのですが、その際に怪物に襲いかかられ自分だけ助かろうとし、カメラマン達を犠牲にしますが、そのカメラマンがクルーのパターソンの父親であったということで、パターソンは海中でフィルムを見つけ、それを現像しその科学者の行為を暴きます。しかし全体的にはイマイチで、ネタに詰まるとこのような海の怪物ものに逃げているように思います。

原子力潜水艦シービュー号の”Thing from Inner Space”を観ました。またも出ました、海の怪物ものです。ストーリーとして多少新しいのは、何故か人間サイズとその30倍の大きさのと2種類いることですが、その謎は最後まで解明されずに終わりました。また冒険番組を撮って金を稼いでいる科学者もどきが、そもそもこの怪物をおびき寄せたのですが、その際に怪物に襲いかかられ自分だけ助かろうとし、カメラマン達を犠牲にしますが、そのカメラマンがクルーのパターソンの父親であったということで、パターソンは海中でフィルムを見つけ、それを現像しその科学者の行為を暴きます。しかし全体的にはイマイチで、ネタに詰まるとこのような海の怪物ものに逃げているように思います。

「新・北斎展」と「奇想の系譜展」

12日(火)は、お休みを取って2つの美術展をはしごしてきました。一つが六本木ヒルズの森美術館で行われている「新・北斎展」。もう一つは上野の東京都美術館で行われている「奇想の系譜展」です。チケットはこの2つをセット販売しているのをWebで購入しました。実は「新・北斎展」は先日9日の土曜日に一度行ったのですが、入るまで40分待ちとのことで、AEONの英会話の授業に間に合わなくなるので断念し、今日改めて仕切り直したものです。今日は平日なのでさすがに40分待ちは無かったですが、それでも15分待ちでした。北斎はしばらく前の「北斎とジャポニズム」展も行っていますが、あの時も相当の人出でゆっくり観られませんでした。今回はそれに比べるとマシでした。北斎は天才ですが、ともかく描いた量がすごいと思います。大体において天才はイコール多作であるように思います。

12日(火)は、お休みを取って2つの美術展をはしごしてきました。一つが六本木ヒルズの森美術館で行われている「新・北斎展」。もう一つは上野の東京都美術館で行われている「奇想の系譜展」です。チケットはこの2つをセット販売しているのをWebで購入しました。実は「新・北斎展」は先日9日の土曜日に一度行ったのですが、入るまで40分待ちとのことで、AEONの英会話の授業に間に合わなくなるので断念し、今日改めて仕切り直したものです。今日は平日なのでさすがに40分待ちは無かったですが、それでも15分待ちでした。北斎はしばらく前の「北斎とジャポニズム」展も行っていますが、あの時も相当の人出でゆっくり観られませんでした。今回はそれに比べるとマシでした。北斎は天才ですが、ともかく描いた量がすごいと思います。大体において天才はイコール多作であるように思います。

「奇想の系譜展」はこの本を学生時代に読んでおり、また最近Eigoxのレッスンで、大学で美術史を学んだという先生相手に日本の画家を紹介しており、この本に出てくる6人も全てカバーしています。そういう意味で観たことのある絵が多かったのですが、この展示会の準備で初めて発見されたものというのも結構あり、その中に意外な大作があるのに驚きました。また一つの大きな発見は屏風絵は、画集に載っているようにフラットに並べて観るのではなく、折り曲げて立てた形で観ないといけない、ということでした。以前から日本の絵画で遠近法の発達がなかったのは何故なんだろうと考え続けていましたが、屏風絵では折りたたんだ状態で観ることにより、それ自体が絵の立体感や奥行きを増す効果があります。画家も当然それを意識して描いています。曾我蕭白の「群仙図屏風」なんかは特に、平面では観てはいけない作品ではないかと思いました。しかも屏風絵は折りたたむ角度を変えることで、同じ絵を違った見方でも観ることができます。そういうのが逆に日本画で遠近法を発達させるのを阻害したんじゃないかな、と思い始めました。

中里介山の記念碑(羽村)

原子力潜水艦シービュー号に出てくる英語表現

原子力潜水艦シービュー号で良く出てくる英語表現をまとめてみます。

原子力潜水艦シービュー号で良く出てくる英語表現をまとめてみます。

最初は無線通信の場面。フライングサブからシービュー号を呼び出します。

From FS-1 (Flying Sub 1) to Seaview, come in Seaview!

Do you read me?

This is Crane. We can read you loud and clear.

…..

Over and out.

FS-1からシービュー号へ、シービュー号応答せよ。

こちらの声が聞こえますか?

こちらはクレーンです。音声明瞭ではっきり聞こえます。

….

通話終わり。切ります。

注目すべきは、「こちらの声が聞こえますか?」が

“Can you hear me?”ではないこと。

どうも無線用語のようです。おそらくレベルメーター等で相手の声(の大きさ)が「読める」所から来たのではないでしょうか。

現在の船舶同士の通信でも、“How do you read me?”(感度ありますか?)は今でも普通に使われているようです。

https://www.zensenkyo.com/entrance/VHF/excel.2.pdf

Skypeとかで、通信が良くない時、“Do you read me?”を使うとちょっと格好いいかも。

なお、ドラマの中で“Can you hear me?”が使われている場合も少ないですが一応ありました。

最後のoverは、トランシーバーなどの無線通信は半二重といって、片方ずつしかしゃべれないので、自分のしゃべりが終わったら“over”で相手に伝えて相手にしゃべらせます。“out”で通話を終了します。

それから、原子力潜水艦シービュー号のclicheとも言えるワンパターンの展開は、

(1)シービュー号が何かの攻撃や津波、火山爆発等の衝撃を受け、あるいは海の怪物に体当たりされ

(2)シービュー号の船体が激しく揺さぶられ

(3)中のクルーが右へ行ったり、左へ行ったりし、ひどい場合は倒れたり気絶したりし

(4)その内何故か盛大に計器類が爆発したり火を吹いたりし

(5)それ以外にもどこかが損傷し

というのがほとんど毎回出てきました。

そういう時のクレーン艦長の決まり文句が、マイクを持って

“Damage control, report!”

です。

「被害対策部(セクション、グループ、担当者)、被害状況を報告せよ」

という意味です。

それで被害状況を聞いて、大体の場合至急の修理等を命じます。

その「至急」という表現がいつも決まって“on the double”.

最初、これは「通常の倍の人数で」と誤解していました。正しくは「通常の倍の速度で→至急に」という意味です。元はやはり軍隊用語で、「倍の速度で行進する」ということみたいです。

さらに、クルー全員に何かを命じるときの「全員、総員」は“all hands”です。

それで被害は、浸水ならfloodかimmersionが使われていました。

潜水艦の外壁の損傷という場合の外壁(外殻)はhullです。

浸水したコンパートメント(compartment、区画)を切り離してそれ以外の場所への浸水を防ぐには、

“Close the hatch!”(ハッチを閉めろ)になります。

潜水艦の操作に関する用語に移ります。

まず海面に出ている状態から潜水する場合は、

“Dive, all dive!”

と言っています。何故allが付くのかが不思議ですが、一部潜水ではなく全面潜水といった感じでしょうか。“Dive, dive, dive!”と3回繰り返すのも良くありました。「今から潜水するぞ、皆気を付けろ」的な感じでしょうか。

シービュー号の場合は潜水する時にはklaxonという警笛が鳴り響きます。多分デッキに残っている人がいた場合の注意のためでしょうが、最初これを字幕で見て何のことか分からなかったのですが、何のことはない、カタカナで書くと「クラクション」です。

潜水の逆で海面への浮上は、“Surface!”です。これも大体、“Surface, surface!”と2回ぐらい繰り返すことが多いです。これを行うためには、バラストタンクの中の海水を船外に出して浮力を得ることが必要ですが、その操作は“Blow ballast (tank)!”です。(海)水を(外に)(ポンプで)吹き出せ、と言っている訳です。余談ですが、LEDを電池につなぐ時に電流制限抵抗を使いますが、これの英語はballast registerです。

何かの原因で深く潜った場合、ある限度を超えると水圧で外殻が破壊され敢え無く沈没になります。

この限界深度(圧壊深度)はcrush depthと言います。シービュー号の場合は4,000フィート(=1,219m)ぐらいになっていました。実在の潜水艦はもっと浅くてせいぜい600mくらいまでです。

なお、潜望鏡はperiscopeですが、潜望鏡で水上を覗くことが出来る深度は“periscope depth”と言います。

その深さの単位でfeet以外に使われていたのが、fathomです。これは約1.8mで日本語でいう「尋(ひろ)」のことです。fathomで動詞で「測深する」という意味でもあります。

潜水する時、急ぐ場合は艦の先頭を低くして、スクリューによる推進力も利用します。このために艦を前方に傾けるのをdown-trim、その逆に艦首を持ち上げるのをup-trimと言います。この姿勢の変更は、おそらくサブのバラストタンクに水を出し入れすることで行うんではないかと思います。

そしてこのトリムまたは左右の「傾き(の程度)」のことをbubbleと言います。何故bubble(泡)なのかというと、傾斜計というのがあって、それは半円上に曲げた管の中が液体で満たされ、その中に気泡(bubble)が入っています。この気泡の位置が傾くと動くので、それで傾きの角度を測定します。

ちなみに、以下のサイト(潜水艦映画用語集)ではbubbleのことを「浮力」と書いていますが、間違いです。浮力を意味するのなら、角度と一緒に使われることはありません。

http://www.geocities.jp/itoseibb/sub/tokuten/goi.html

では「浮力」は英語で何かというと、buoyancy(発音はボ{イ}ヤンシー)です。

”Neutral buoyancy!”は浮上でも潜水でもなく、上下には停止状態にしろ、という意味です。

潜水艦の進み方については、ドラマ中よく出てくるのが、“All ahead flank!”で「全速前進」です。

at flank speed は「全速力で」です。flank自体は「側面」という意味なんで、何で全速力という意味になるのか不思議ですが、通常の巡航時の最大速ではなく、ともかく瞬間的にでもエンジンが出せる最高限度の速度(原子力エンジンの出力100%)を言います。その他の速度はfull, standard, two-third, one-thirdなどがあり、それぞれ(長時間持続可能な)巡航用の最高速度(原子力エンジンの出力50%)、標準巡航速度、2/3速、1/3速です。逆に後進は、asternで”Full astern!”は「全速後退」。それから進む方位を言う時は、bearingを使い、“bearing zero nine zero”(0-9-0の方向へ進行中=90度方向{東}に向かって進行中)のように3つの数字(角度)が続きます。また、エンジン音を切って敵に探知されないように航行することを、“silent running”と言います。(ちなみに原子力潜水艦は、原子力エンジンを止めることが簡単には出来ないので、静粛性は潜水時にはモーターを使うディーゼルエンジンの潜水艦に劣ります。)

魚雷に攻撃された時は、回避行動(evasive action)を取らないといけません。シービュー号は自分自身の魚雷は熱感知魚雷という相手の潜水艦のエンジンから出る熱を追跡する高度な魚雷を持っているのに対し、シービュー号が攻撃された時はホーミング魚雷ですらないケースがほとんどでした。で、この場合は舵をどちらかに切って回避します。「取り舵一杯」は”Hard left rudder!”で「面舵一杯」は“Hard right rudder!”でです。ちなみに、敵から攻撃されて「戦闘配置に付け!」は“Battle station, battle station!”でと艦内に呼びかけます。

クレーン艦長は、正式には船長と同じく、captainですが、クルーからはしばしばskipperと呼ばれています。これは(小艦艇の)艇長、艦長という意味ですが、尊敬と親しみの両方を込めた呼び方みたいです。

クルーは艦長から何かを命じられた時は、“aye”、”aye-aye”、“aye sir”、“aye-aye sir”のように答えます。

まあこれもシービュー号と同じ頃のドラマの「コンバット」でおなじみですね。

ちなみにシービュー号の中でネス湖の恐竜の話が出た時があり、ネルソン提督とクレーン艦長が新聞記者に化けて敵の様子を探るという話がありましたが、スコットランド方言ではYesではなく全部Ayeでした。

クルーは命じられたことを復唱し、その最後に“aye”を付けます。“Surface, surface”, “surface aye.”のように。

何かの計器類のチェックを命じられて「まったく問題無し」と言う時は“A-OK”です。これは「謎の円盤UFO」にも出てきました。

最後に無線などで質問に答える時は、“yes/no”はあまり使われません。代わりに“affirmative/negative”が良く使われていました。おそらく、聞き間違えるのを避けるために、そうするのだと思います。(Eigoxのネイティブの先生に聞いてみたら、聞き間違いのためというより、軍隊のフォーマルな言い方として上官に対してはそう言うのだ、とのことでした。)

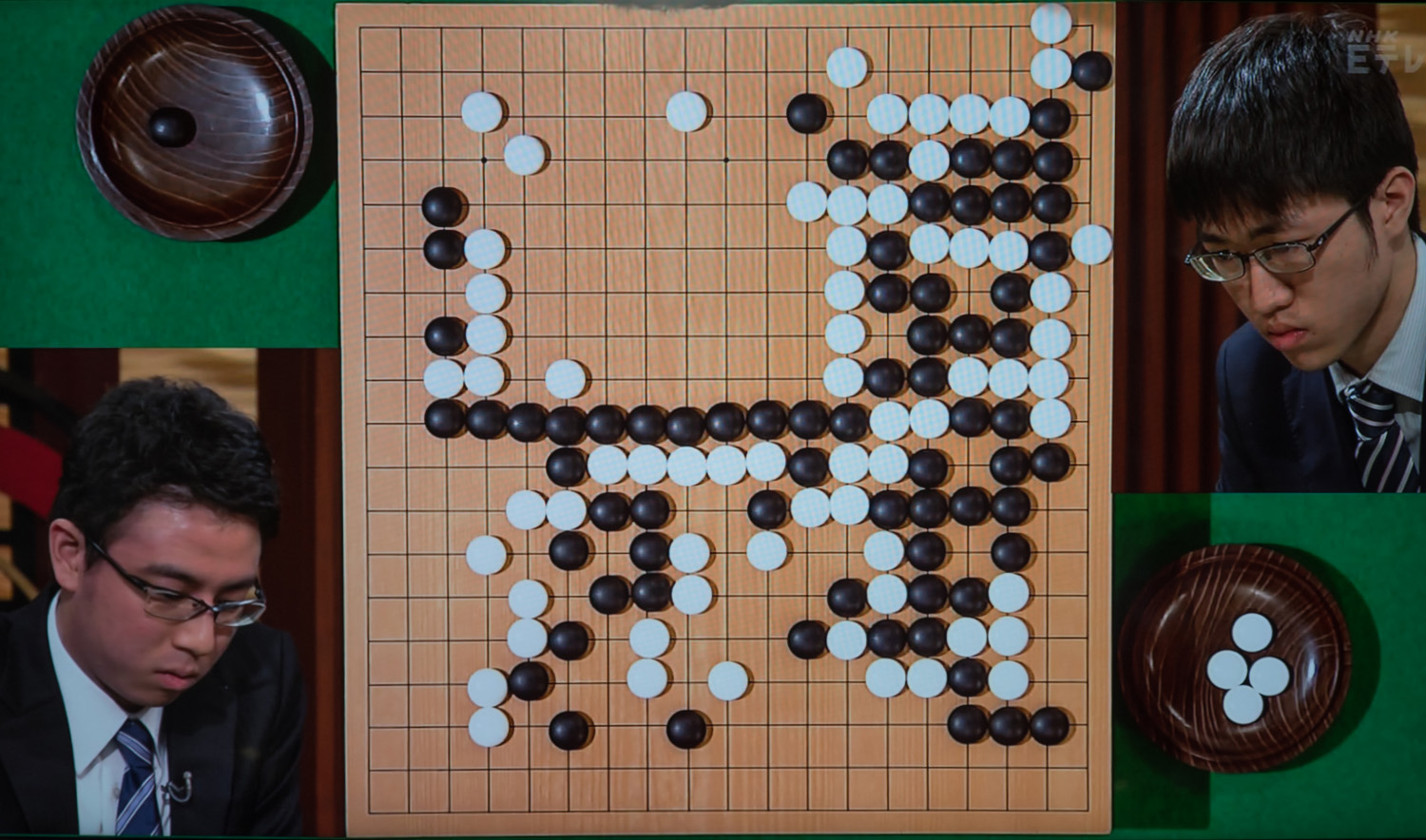

NHK杯戦囲碁 一力遼8段 対 許家元碁聖

本日のNHK杯戦の囲碁(時間変更で15:30から)は、一力遼8段と許家元碁聖の準決勝第一局。この二人は同じ21歳同士のライバルですが、対戦成績は一力8段から見て6勝1敗と片寄っています。許碁聖は碁聖戦で3連勝でタイトル奪取と、井山裕太5冠王に対し強みを見せました。一力8段は逆に井山5冠王に何度も挑戦していますが、まだ結果に結びついていません。ということは今時点ではこの三者はいわゆる三すくみの状態にあることになります。もっともこのところの井山裕太5冠王は、タイトル戦の対局過多で疲れが出ているだけで本調子ではないのかもしれませんが。

本日のNHK杯戦の囲碁(時間変更で15:30から)は、一力遼8段と許家元碁聖の準決勝第一局。この二人は同じ21歳同士のライバルですが、対戦成績は一力8段から見て6勝1敗と片寄っています。許碁聖は碁聖戦で3連勝でタイトル奪取と、井山裕太5冠王に対し強みを見せました。一力8段は逆に井山5冠王に何度も挑戦していますが、まだ結果に結びついていません。ということは今時点ではこの三者はいわゆる三すくみの状態にあることになります。もっともこのところの井山裕太5冠王は、タイトル戦の対局過多で疲れが出ているだけで本調子ではないのかもしれませんが。

それで一力8段と許碁聖の対局ですが、序盤からかなり激しいねじりあいの碁になりました。全体を通じて許碁聖があまり普通ではない鋭い感じの手を出し、それに対し一力8段がまったく読み負けていないで、むしろその手をとがめるような感じの打ち回しを見せたということです。特に右辺のねじり合いで、許碁聖が切りが2箇所ある黒の外壁に対しハサミツケた時に、一力8段が直接その手を相手にせず、右辺の白を取り切った手がまさしくそんな感じでした。この右辺の戦いは、中央の所で大きな劫になりましたが、許8段が上辺の黒を取り込む手を劫立てにしましたが、一力遼8段が受けずに劫を解消し、結果的に右辺の黒は大きな地になり、その大きさも50目くらいありました。白は上辺の黒を取り込んだのと中央にかなりの厚みがあり、上辺からの白模様をどう拡げてまとめるかが勝負でした。白はまず左辺の黒の二間開きに圧力をかけましたが、黒は受けの途中で手を抜いて、中央で白模様の中に残された黒二子を動き出しました。黒はドンドン押していって中央に一直線の黒石が出来ました。しかし、この黒は左辺とはつながることは出来ず、どこかの白の包囲網を破るか中で活きるかということになりました。白はしかし中央下方の石がはっきり活きていないという弱点があり、そこを巡ってあちこちで石が切り結び、闇試合的な様相になってきました。左辺下方の白、左下隅の黒と白、中央と切り離された下辺の白、中央下方の白という感じで石が入り乱れましたが、結局下辺の黒は眼をもって活き、それと同じく中央下方の白もほぼ活きました。また左辺下方の白も結局眼をもって活きました。問題は左下隅で、白から見て一手寄せ劫で黒に余裕がありました。白はその後中央の黒に襲いかかりましたが、左辺で後手一眼あり、また中央で色々な効きを見て先手一眼を確保し、活きることが出来ました。この間に白も上辺の地をまとめたので、後は左下隅が勝負になりました。白はダメを詰めてこの隅を本劫にしました。白にとって悔やまれるは黒に対するダメの詰め方が一手間違っていたため、それで劫立てが一つ減ってしまいました。その劫立て一つの違いが大きく、結局劫は黒が勝ちました。途中どちらかがつぶれてもおかしくないような激戦でしたが結局作り碁になり、黒の7目半勝ちになりました。一力8段はNHK杯戦で三度目の決勝進出です。これまで2回は苦杯をなめており、今度こその思いは強いと思われます。相手は来週の井山裕太5冠王と伊田篤史8段の勝者です。