明星聖子+納富信留 編の「テクストとは何か 編集文献学入門」を読了。この本を読んだ理由は、以前「羽入式疑似文献学の解剖」というのを書いて、エセ学者の羽入辰郎を批判しました。羽入は自分を「文献学者」だとするのですが、私は「そもそも文献学って何?」という疑問をぶつけ、その学問のインチキぶりを暴いたのですが、それに対して「日本マックス・ウェーバー論争」という本(その中に私の論考も収録)を総括した人が、私のことを「市井の文献学者」と評しました。私はこの評価にまったく納得できません。というか未だに「文献学」って何だかよく分かりませんし、また大学で「文献学」などというものを教わった記憶はまったくないからです。

明星聖子+納富信留 編の「テクストとは何か 編集文献学入門」を読了。この本を読んだ理由は、以前「羽入式疑似文献学の解剖」というのを書いて、エセ学者の羽入辰郎を批判しました。羽入は自分を「文献学者」だとするのですが、私は「そもそも文献学って何?」という疑問をぶつけ、その学問のインチキぶりを暴いたのですが、それに対して「日本マックス・ウェーバー論争」という本(その中に私の論考も収録)を総括した人が、私のことを「市井の文献学者」と評しました。私はこの評価にまったく納得できません。というか未だに「文献学」って何だかよく分かりませんし、また大学で「文献学」などというものを教わった記憶はまったくないからです。

この本だけではなく、Webも調査した結果としては、ヨーロッパの大学では、確かにちょっと前まで文献学を標榜する学部や学科がたくさんあったみたいです。そこでの「文献学」は文学の解釈や言語学までも含むかなり幅広い概念だったようです。これに対してアメリカでは、いわゆるテキストクリティーク(正文批判)の狭い意味でもっぱら使われるようです。今はヨーロッパの大学でも「文献学」の講座はどんどん無くなって別の名前に変わっているようです。

それに対して、この本の「編集文献学」というのが、こちらは逆に比較的新しい動きのようです。しかし中身を読むと、聖書のテキストをどう確定させるか、プラトンの原典をどのように復元するか、ゲーテの「若きウェルテルの悩み」のどれが正しい版か、などを研究しているだけで、別に内容は今までの(狭い意味の方の)文献学とほとんど変わらないように思います。

ちなみに、この本の中に、松原良輔という人が出てきて、ワーグナーのタンホイザーのどれが正しい版か、なんていう話を書いていますが、実はこの人私の大学のサークルの後輩です。しかもあの羽入辰郎と文科三類で同じクラスだったという因縁付きです。

話を元に戻すと、私は文献学を学んだことは一度もありませんが、文献の扱いについて多少知識があるとすれば、それはJ社で辞書作りに深く関わったからです。私のその面での先生であるT先生は「日本には辞書学がない」といつも嘆いておられましたけど、その先生を通じて実践的な辞書学は学べた訳でそれが、文献調査に役に立ったのだと思います。

聖書コレクション さらに2カ国語分追加

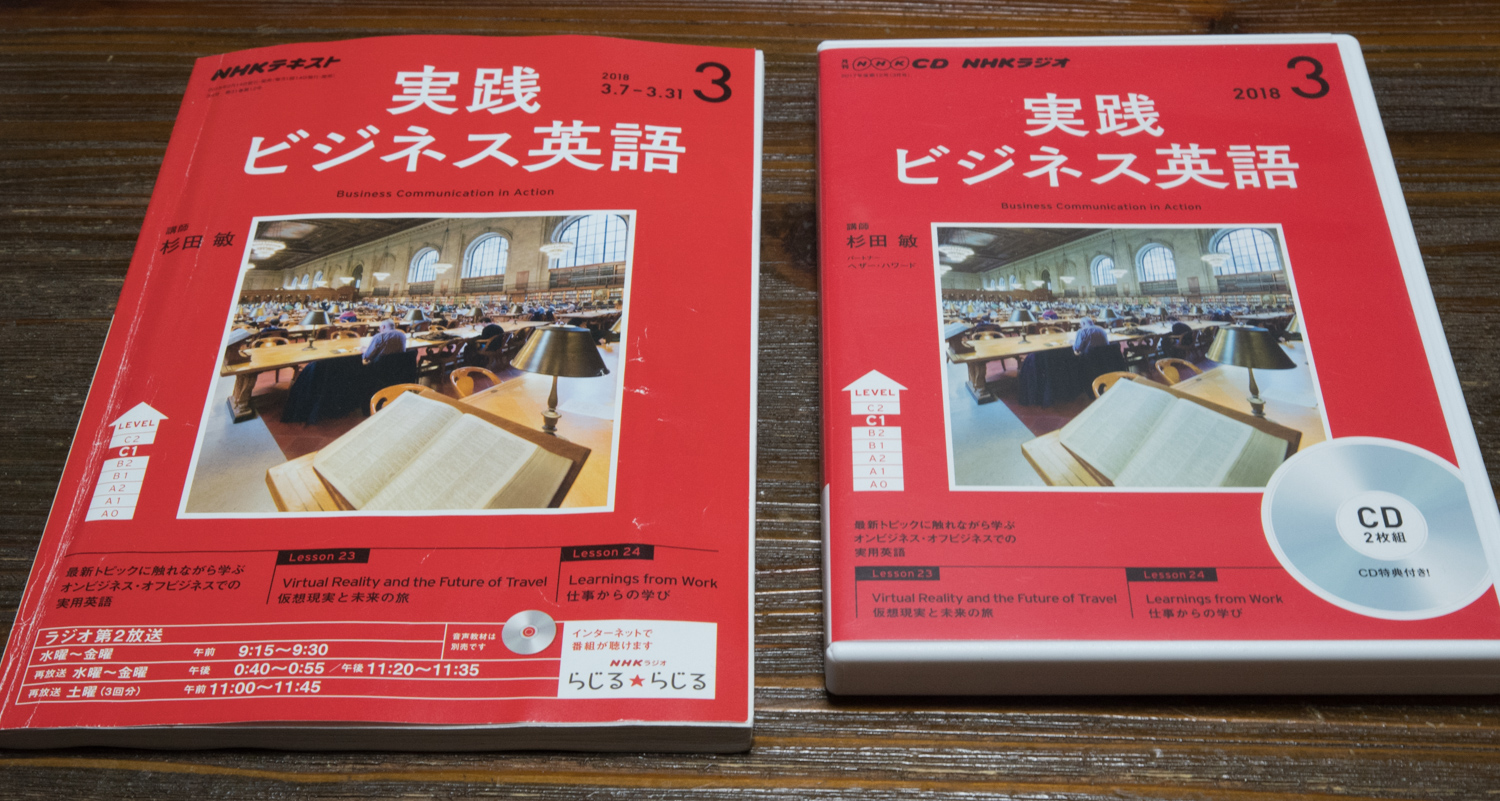

NHKラジオ「実践ビジネス英語」4年間修了

NHKラジオの「実践ビジネス英語」の2018年3月号の学習を終了しました。これで2014年4月号以来、丸4年間続けたことになります。この講座は、「ビジネス」となっていますが、一般に想像されるような、価格がどうした、契約の内容が、納期が問題だ、などといった内容は4年間で「一度も」登場していません。なのでそういう内容を期待しているならまったくの肩すかしです。そうではなくて、この講座ではもっと深い内容が語られます。たとえばこの3月号のトピックは「仮想現実と未来の旅」「仕事からの学び」です。前者は旅行社やレンタカー会社などがVR(仮想現実)の力を借りて新しいビジネスを創造できるという内容で、後者は1年間A&A社で働いた社員が、そこで先輩社員のワークスタイルに見いだしたもの、というものです。講師の杉田敏先生は、本当に感心するくらい毎月ある意味最新の話題を集めてきて、それに関するヴィニエット(短い会話)を届けてくれます。そういう内容に触れるだけでも、この講座は価値があります。

NHKラジオの「実践ビジネス英語」の2018年3月号の学習を終了しました。これで2014年4月号以来、丸4年間続けたことになります。この講座は、「ビジネス」となっていますが、一般に想像されるような、価格がどうした、契約の内容が、納期が問題だ、などといった内容は4年間で「一度も」登場していません。なのでそういう内容を期待しているならまったくの肩すかしです。そうではなくて、この講座ではもっと深い内容が語られます。たとえばこの3月号のトピックは「仮想現実と未来の旅」「仕事からの学び」です。前者は旅行社やレンタカー会社などがVR(仮想現実)の力を借りて新しいビジネスを創造できるという内容で、後者は1年間A&A社で働いた社員が、そこで先輩社員のワークスタイルに見いだしたもの、というものです。講師の杉田敏先生は、本当に感心するくらい毎月ある意味最新の話題を集めてきて、それに関するヴィニエット(短い会話)を届けてくれます。そういう内容に触れるだけでも、この講座は価値があります。

英語の面での効果はと言えば、ネイティブが言いそうな自然な表現に触れて慣れる、というのが一番大きいと思います。また語彙の面でも、学校英語ではまず出てこないようなリアルなネイティブらしい表現をたくさん学ぶことが出来ます。実際にAEONの英語教室で、この講座で学んだ語彙を使って、講師の先生に「よくそんなの知っているな」と褒められたことが数回あります。例えば、”Hippocratic Oath”(ヒポクラテスの誓い、医師が患者を助けることを道徳的に誓うこと)とか、”gentrification”(大都市で荒廃した地域を再開発すること)とか、”to fork over a hefty chunk of change”(かなりの額のお金を渋々払う)といったものです。

私はテキストとCDを毎月買っています。実はCDには放送では省かれている単語一覧の読み上げがついており、放送よりメリットがあります。またいつでも好きな時間に学習できるのもメリットです。価格は両方合わせて2000円弱です。私はまずはテキストを見ないで通して一回聞き、その後一日に3課分(大体30分くらい)をやって、四日でテキスト全部をやります。それを3回繰り返します。3回目はテキストを聞くだけでなく、シャドーイングで声に出して読みます。このやり方で、この講座で出てくる語彙をかなりの部分自分のものにすることが出来ました。

今後もこの講座は英語学習の基礎として、続けるつもりです。

NHK杯戦囲碁 余正麒7段 対 志田達哉7段

本日のNHK杯戦の囲碁は準決勝第1局で、黒番が余正麒7段、白番が志田達哉7段の対局です。二人のこれまでの対戦成績は余7段から見て6勝2敗ということで、志田7段は余7段を少し苦手にしている感じです。布石はオーソドックスで、志田7段は得意の向かい小目です。黒が左下隅にかかり、白が挟んで黒はかけて行き、白は這って受けました。この辺り白は棋風通りという感じです。黒は左下隅を途中で切り上げ今度は左上隅にかかりました。白はまた挟みましたが、これに対して黒が左辺の白に横付けしていったのが新しい打ち方で、ここから未知の世界に入りました。ここの戦いは結局黒が左辺下部を制し、白が左辺上部を制するという別れになりました。黒は左上隅にかかりっぱなしの1子をケイマで動き出しました。これに対し白は上辺に挟んで黒の全体を狙いました。この後は省略しますが、結局中央での競い合いが焦点になりました。白は左辺で取られていた1子を動き出しました。この狙いは捨て石にして黒を締め付け、右側の黒の一団を狙うことかと思われました。しかし志田7段はさらに厳しい手を見ており、黒を絞ってダンゴ石にした白を断点をかけついで助け、右側の黒と左辺を突き出してダンゴ石の黒を取る手を見合いにしました。結局黒はダンゴ石7子を大きく飲み込まれ、ここで白が勝勢になりました。その後黒は右下隅の白に寄り付いてここの白地をほとんど眼2つにするなどして追い上げました。しかし左辺の損を挽回するには及ばず、結局白の4目半勝ちになりました。志田7段は初の決勝進出です。

本日のNHK杯戦の囲碁は準決勝第1局で、黒番が余正麒7段、白番が志田達哉7段の対局です。二人のこれまでの対戦成績は余7段から見て6勝2敗ということで、志田7段は余7段を少し苦手にしている感じです。布石はオーソドックスで、志田7段は得意の向かい小目です。黒が左下隅にかかり、白が挟んで黒はかけて行き、白は這って受けました。この辺り白は棋風通りという感じです。黒は左下隅を途中で切り上げ今度は左上隅にかかりました。白はまた挟みましたが、これに対して黒が左辺の白に横付けしていったのが新しい打ち方で、ここから未知の世界に入りました。ここの戦いは結局黒が左辺下部を制し、白が左辺上部を制するという別れになりました。黒は左上隅にかかりっぱなしの1子をケイマで動き出しました。これに対し白は上辺に挟んで黒の全体を狙いました。この後は省略しますが、結局中央での競い合いが焦点になりました。白は左辺で取られていた1子を動き出しました。この狙いは捨て石にして黒を締め付け、右側の黒の一団を狙うことかと思われました。しかし志田7段はさらに厳しい手を見ており、黒を絞ってダンゴ石にした白を断点をかけついで助け、右側の黒と左辺を突き出してダンゴ石の黒を取る手を見合いにしました。結局黒はダンゴ石7子を大きく飲み込まれ、ここで白が勝勢になりました。その後黒は右下隅の白に寄り付いてここの白地をほとんど眼2つにするなどして追い上げました。しかし左辺の損を挽回するには及ばず、結局白の4目半勝ちになりました。志田7段は初の決勝進出です。

溝の口マルエツ改築工事(2018年3月3日現在)

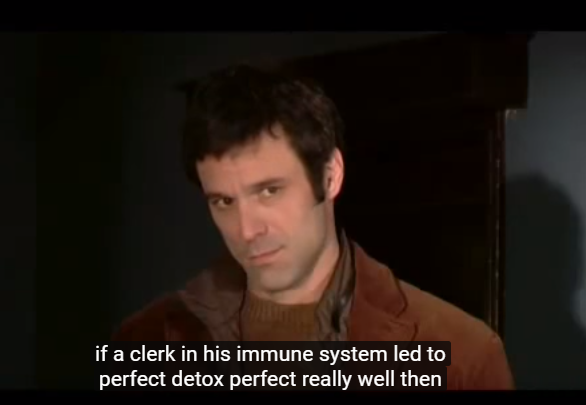

Richard Schenkmanの”The man from earth”

EigoxのSFファンの先生のお勧めで、The man from earthというSF映画を観ました。一応劇場映画として作られたようですが、何故かネットで全部観られます。全部英語で日本語の字幕も英語の字幕もないので(左の写真はトレーラーなので字幕が入っています)英語が聴き取れないとまったくストーリーは分かりません。しかも劇的なシーンはほとんどなく、淡々と室内の会話だけで話が進みます。(以下ネタバレしますので、これから観る人は読まないように。)

EigoxのSFファンの先生のお勧めで、The man from earthというSF映画を観ました。一応劇場映画として作られたようですが、何故かネットで全部観られます。全部英語で日本語の字幕も英語の字幕もないので(左の写真はトレーラーなので字幕が入っています)英語が聴き取れないとまったくストーリーは分かりません。しかも劇的なシーンはほとんどなく、淡々と室内の会話だけで話が進みます。(以下ネタバレしますので、これから観る人は読まないように。)

ストーリーは、ある大学に10年勤めたジョンという男がその大学を辞めて別の土地に行くので、仲間の教授達が私的なお別れ会をジョンの家で行います。そこでジョンは驚くべき告白を始めます。それによると彼は14,000年前の洞窟に住んでいたクロマニヨン人の生き残りで、まったく歳を取らず生き続けており、ある場所で10年過ごすと彼が歳を取らないのに人々が気づき始めるので、10年毎に住む場所を変えると言います。仲間の教授達は、考古学や古美術や精神医学のそれぞれ専門家でそれぞれの立場からかなり突っ込んだ質問をしますが、ジョンはそれにすらすら答えていきます。途中で彼はアジアでブッダの弟子になり、その教えを広めるために中東にやってきて、その話が誤って伝わってキリストと間違えられたという恐るべき話をし、敬虔なクリスチャンの女性は泣き出してしまいます。結局最後にジョンはそれまでの話は全部作り話だと言いますが、本当へ彼は事実を言っているんじゃないかという謎を残したままジョンが去って行く、というものです。

面白いストーリーですが、かなり地味なのも事実です。劇場で有名にならずネット拡散しているのはそういう理由からでしょうか。

イタリア旅行

今度のゴールデンウィークに、5泊7日1機中泊の予定でイタリアを旅してきます。旅程はまずローマに入り、翌日ヴェニスに飛んで、そこからミラノへ行き、フィレンツェを経由してまたローマに戻って帰国、というものです。

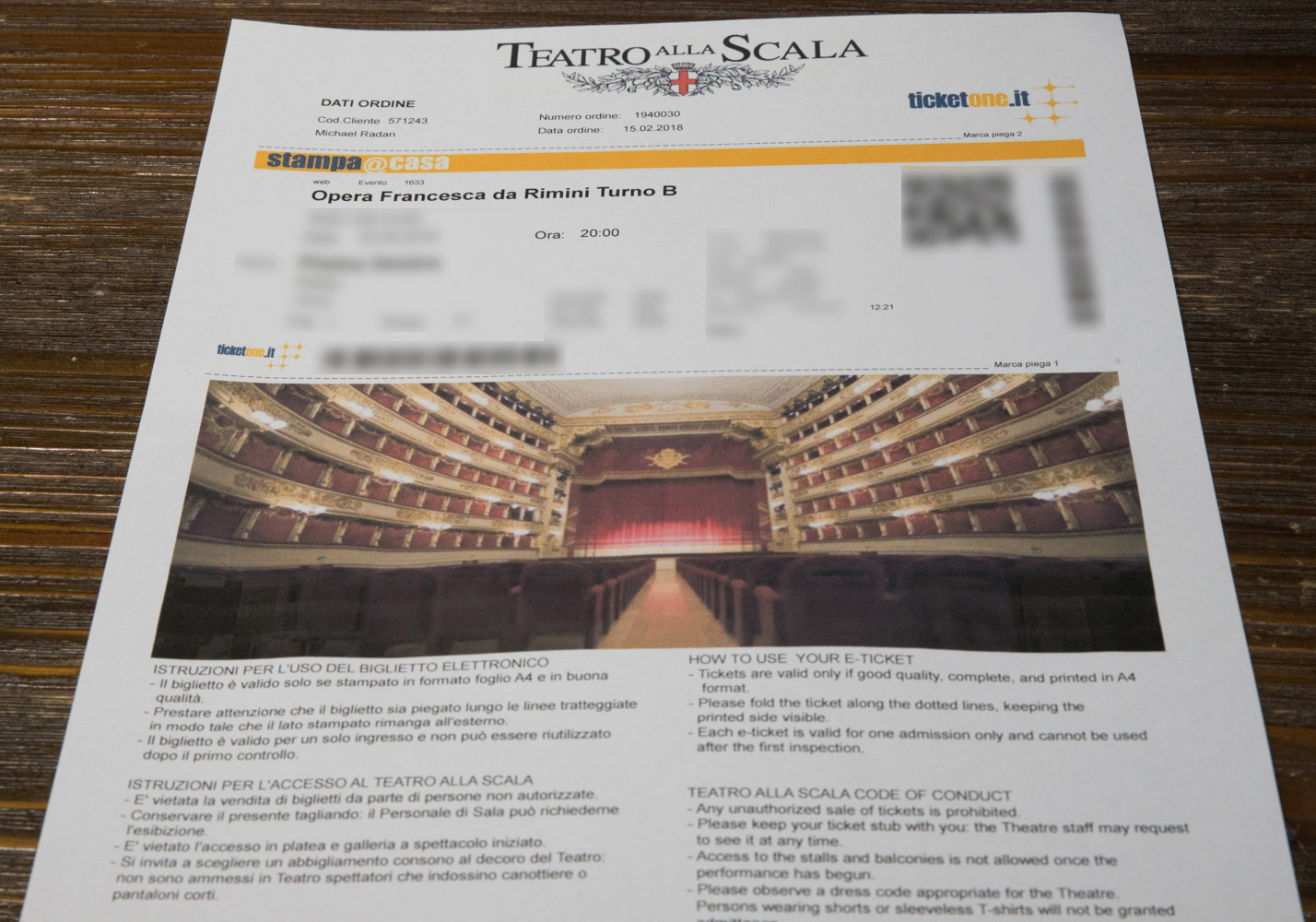

今度のゴールデンウィークに、5泊7日1機中泊の予定でイタリアを旅してきます。旅程はまずローマに入り、翌日ヴェニスに飛んで、そこからミラノへ行き、フィレンツェを経由してまたローマに戻って帰国、というものです。 最大の目玉は5月2日にミラノ・スカラ座でオペラを観ることです。演目はザンドナイの「フランチェスカ・ダ・リミニ」です。私としては、ヴェルディかロッシーニが良かったんですが、連休中にやっている演目はこれだけでした。

最大の目玉は5月2日にミラノ・スカラ座でオペラを観ることです。演目はザンドナイの「フランチェスカ・ダ・リミニ」です。私としては、ヴェルディかロッシーニが良かったんですが、連休中にやっている演目はこれだけでした。 それから2番目の目的はフィレンツェのウフィッツィ美術館に行くことです。ここは予約しなくても入れますが、待たされるとのことなので、あらかじめチケットを入手しました。3番目はミラノでレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を観ることです。こちらは完全予約制でしかもすぐに売り切れてしまうということですが、一番料金の安い業者での予約は取れませんでしたが、ちょっとぼられ気味の業者で何とか予約が取れました。

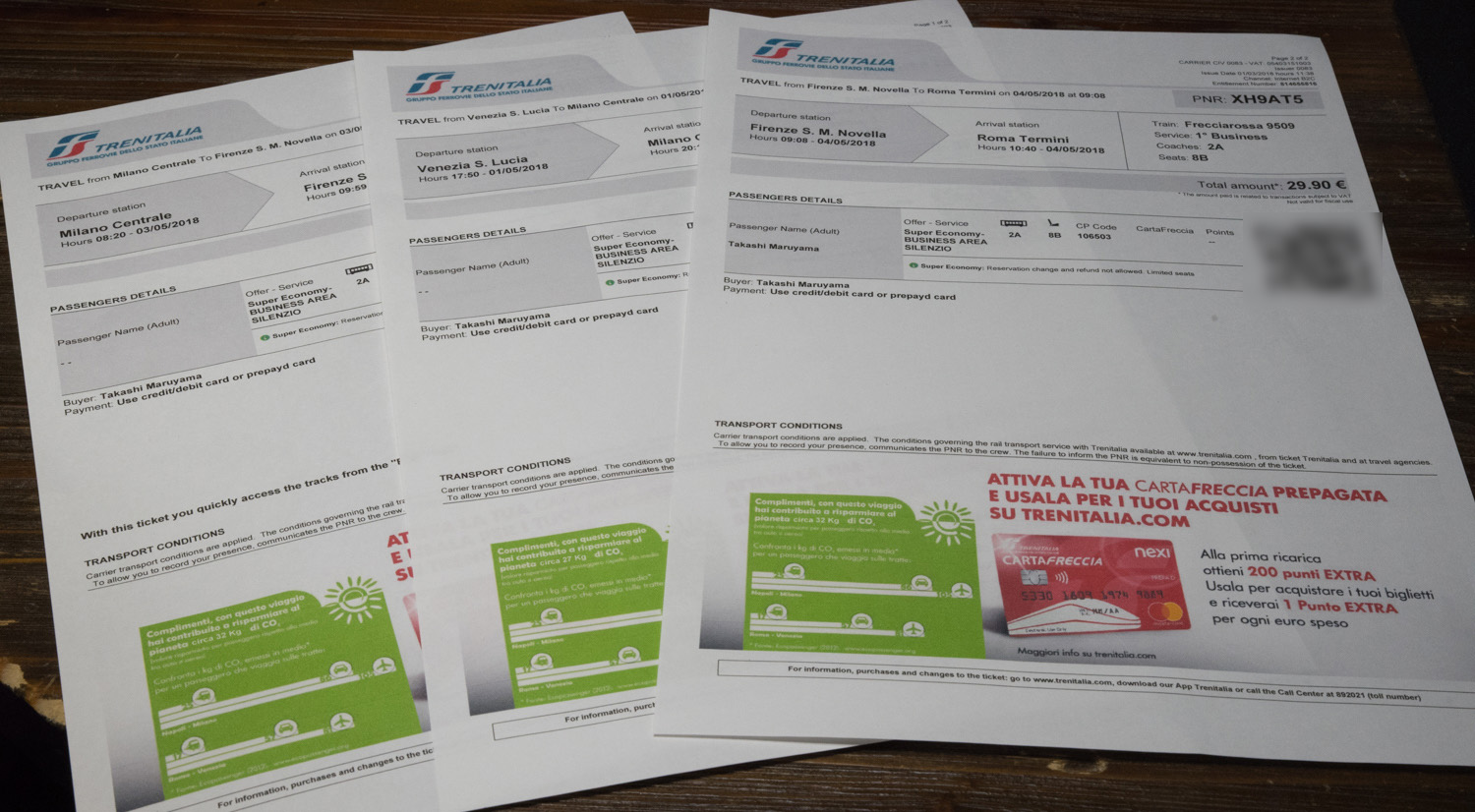

それから2番目の目的はフィレンツェのウフィッツィ美術館に行くことです。ここは予約しなくても入れますが、待たされるとのことなので、あらかじめチケットを入手しました。3番目はミラノでレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を観ることです。こちらは完全予約制でしかもすぐに売り切れてしまうということですが、一番料金の安い業者での予約は取れませんでしたが、ちょっとぼられ気味の業者で何とか予約が取れました。 ローマ→ヴェニスは飛行機ですが、そこからミラノ、フィレンツェ、ローマへ戻るのは鉄道です。これもTRENITALLIAのサイトで、英語メニューで制限時間に悩まされながら何とか予約し、座席指定も取れました。飛行機のチケット(アリタリアの直行便)とホテルは昨年10月に既に予約済みです。ローマやヴェニスでどこを観るかはまだ決めていません。なかなかハードなスケジュールですが、北イタリアの主要都市は全部回ることになります。後はNHKの講座で一応3年間学んだイタリア語の初歩がどのくらい役に立つかですね。

ローマ→ヴェニスは飛行機ですが、そこからミラノ、フィレンツェ、ローマへ戻るのは鉄道です。これもTRENITALLIAのサイトで、英語メニューで制限時間に悩まされながら何とか予約し、座席指定も取れました。飛行機のチケット(アリタリアの直行便)とホテルは昨年10月に既に予約済みです。ローマやヴェニスでどこを観るかはまだ決めていません。なかなかハードなスケジュールですが、北イタリアの主要都市は全部回ることになります。後はNHKの講座で一応3年間学んだイタリア語の初歩がどのくらい役に立つかですね。

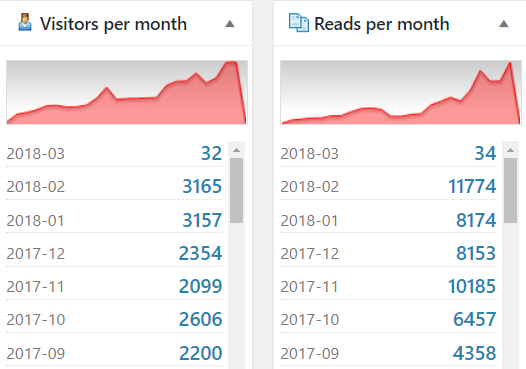

このブログへのアクセス(2018年2月)

Public romance in Japan (6) — The life of Kyoji Shirai and his works (2)

In 1925, he organized a party of public romance writers called “Niju-ichi-nichi-kai”, as I introduced in my fourth article. Soon after that, he collaborated with Heibonsha (“平凡社”), a publisher which was famous for the publication of an encyclopedia, in planning a new complete set of public romance dubbed “Gendai Taishu Bungaku Zenshu” (“現代大衆文学全集”, a complete set of modern popular literature), which was finally published in 40 volumes. (Later another 20 volumes were added, so the total volumes were 60.) The first issue (the volume one) was Kyoji’s “Shinsen-gumi” (“新撰組”), and around 330 thousand copies were sold. This contributed to the success of the set and appealed at the same time popularity of public romance. (At that time, since the sales profit of the first volume was used to publish the following volumes, the success of the first volume was quite important.) The royalties of this publication helped many public romance novelists economically. Among them, especially, Rampo Edogawa is alleged that he could build a new house by the reward of this set.

In 1935, Kan Kikuchi (“菊池寛”), the president of Bungei Shunju-sha (“文芸春秋社”), set up a literary award for public romance, named “Naoki prize” (“直木賞”) and Kyoji became one of the first judges and had continued that role until 1942.

Some of his other important works before the end of World War II were “Sokoku wa izuko he” (“祖国は何処へ”), which was his second quite long story, “Sango Jutaro” (“珊瑚重太郎”), or “Bangaku no issho” (“盤嶽の一生”, the life of Bangaku). The last one was picturized by Sadao Yamanaka (“山中貞雄”), who is famous for his last film Humanity and Paper balloon (“人情紙風船”), in 1933. Although the film was unfortunately lost by the war, Kon Ichikawa (“市川崑”), another famous movie director in Japan who picturized the first Tokyo Olympic, watched this movie and was very impressed when he was a kid, and he directed the TV drama of this novel in 2002.

The period after World War II was not a good time for Kyoji. For one thing, public romance was much damaged by the policy of GHQ (General Headquarters of the Allied Forces), which occupied Japan from 1945 through 1952, to prohibit expression to praise traditional morals in Japan, alleging that such morals fueled the Japanese ante bellum militarism. Secondary, people required simpler, much vulgarer novels which handle mostly sex-related matters after the end of the war. Not to mention Kyoji, most of other novelists of public romance suffered as well from these circumstances. They had to wait the revival of public romance in 1960’s. Kyoji, however, under such unfavorable conditions, has never stopped to release his novels. In 1970, when he was 80 years old, he was still serializing “Kokui Saisho Tenkai Sojo” (“黒衣宰相 天海僧正”, Priester Tenkai, a chancellor with black attire) in a Buddhism magazine named “Dai horin” (“大法輪”). Examples of his other important works after the war are, “Kirigakure Emaki” (“霧隠繪巻”), “Yukimaro Ippon Gatana” (“雪麿一本刀”), or “Kuni wo aisu saredo Onna mo” (“国を愛すされど女も”), etc.

Kyoji died in1980, at age 90 at his daughter’s home in Ibaraki prefecture.

None of his works has been ever translated into foreign languages, regretfully to say. Around in 1928, however, Yale University in the USA contacted Kyoji asking to allow it the right of an English translation of “Fuji ni tatsu kage”. The university asked Kyoji to offer a digest version at around 40% length and he accepted that condition. He could not offer a digest version because of his busyness and the translation was not done accordingly, to our regret.

マックス・ヴェーバー関係手持ち文献

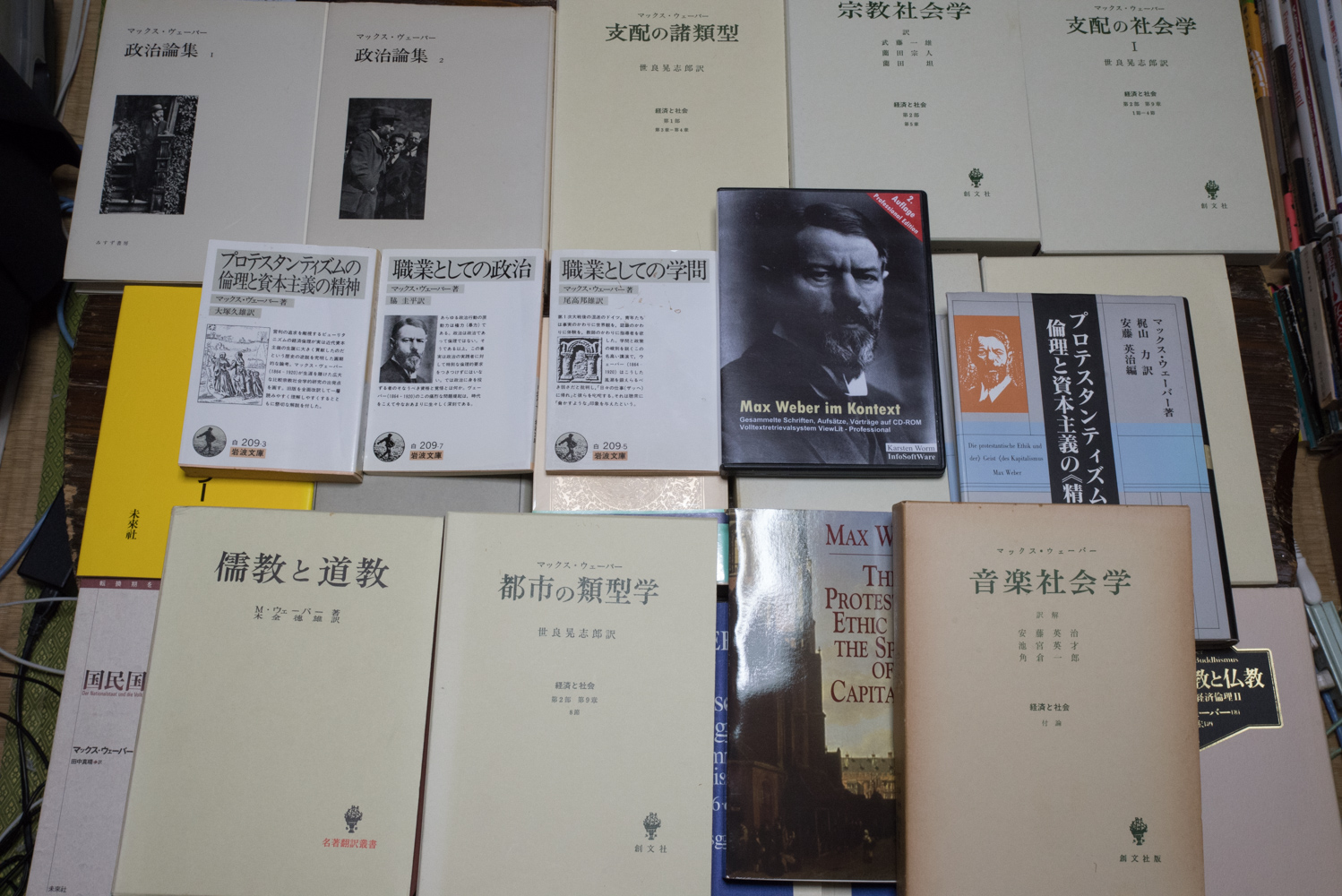

マックス・ヴェーバー関係の日本における出版物リストを作る作業の手始めとして、取り敢えず自分が持っている本を確認してみました。実に106冊ありました。その内ヴェーバー自身の著作(翻訳含めて)が42冊で、研究書・入門書の類いが64冊でした。ちなみにこの106冊には大学時代に持っていたものはほとんど入っていません。というのは卒業する時にドイツ科の後輩に引き継いでくれないかという思いを込めて、その当時持っていたヴェーバー関係の本をほぼ全部上げてしまったからです。(当時は職業人となるケジメ?としてヴェーバーからは一旦足を洗おうという感じでした。)という訳で、106冊の大部分は社会人になってから買ったものです。もっともいつか読もうと買っておいたというものがほとんどで、読了したのは1/3もありません。(写真はヴェーバー自身の著作だけです。また42冊全部ではなく一部です。)

マックス・ヴェーバー関係の日本における出版物リストを作る作業の手始めとして、取り敢えず自分が持っている本を確認してみました。実に106冊ありました。その内ヴェーバー自身の著作(翻訳含めて)が42冊で、研究書・入門書の類いが64冊でした。ちなみにこの106冊には大学時代に持っていたものはほとんど入っていません。というのは卒業する時にドイツ科の後輩に引き継いでくれないかという思いを込めて、その当時持っていたヴェーバー関係の本をほぼ全部上げてしまったからです。(当時は職業人となるケジメ?としてヴェーバーからは一旦足を洗おうという感じでした。)という訳で、106冊の大部分は社会人になってから買ったものです。もっともいつか読もうと買っておいたというものがほとんどで、読了したのは1/3もありません。(写真はヴェーバー自身の著作だけです。また42冊全部ではなく一部です。)

ちなみに、ヴェーバーの「経済と社会」の日本語訳を出している創文社は、2020年で会社が解散されることを告知しています。そういう訳で2020年以降はここに写っている本のいくつかは古書店でしか買えなくなります。(他の本も既にそうなっているが結構あると思います。)