本日は白井喬二の生誕128年目です。白井喬二は1889年の9月1日に横浜で生まれました。

ラファエル・クーベリックのベートーヴェン交響曲全集

ラファエル・クーベリックのベートーヴェン交響曲全集を聴いています。この全集は1番から9番まで全部違うオーケストラというので話題になった全集です。第1番:ロンドン交響楽団、第2番:アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団、第3番:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、第4番:イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団、第5番:ボストン交響楽団、第6番:パリ管弦楽団、第7番:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、第8番:クリーヴランド管弦楽団、第9番:バイエルン放送交響楽団、となっています。

ラファエル・クーベリックのベートーヴェン交響曲全集を聴いています。この全集は1番から9番まで全部違うオーケストラというので話題になった全集です。第1番:ロンドン交響楽団、第2番:アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団、第3番:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、第4番:イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団、第5番:ボストン交響楽団、第6番:パリ管弦楽団、第7番:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、第8番:クリーヴランド管弦楽団、第9番:バイエルン放送交響楽団、となっています。

そういう全集だと一種の「際物」かと一瞬思うのですが、聴いてみたら骨太で力強い中に、チェコ出身の指揮者らしい柔らかさもあり、素晴らしい全集でした。

こういうオケの振り分け企画が成立したというのも、クーベリックが戦後亡命して色んなオケを渡り歩いたという経歴から可能になったものではないかと思います。(クーベリックは戦前チェコフィルの常任指揮者でしたが、1948年にチェコが共産化すると、イギリスに亡命しました。)1番から9番までの中では、クーベリックが一番長く付き合ったバイエルン放送響との9番が一番いいと思います。

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」(3)

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」、また古書店で「大法輪」のバックナンバー15冊を入手し、その分を読みました。連載の、第4、25、30、32、49,52~55、65、71、78~80、82回の分です。

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」、また古書店で「大法輪」のバックナンバー15冊を入手し、その分を読みました。連載の、第4、25、30、32、49,52~55、65、71、78~80、82回の分です。

前回まで14回分でしたから、今回のを入れて29回で、全体の35%までになりました。お陰で話が大分つながってきました。前回までは「地味な話」と思っていましたが、今回の分を読んだら、さすがに白井喬二らしい面白さが随所に出てきたように思います。

まずは、天海がまだ随風という名前だったころ、武田信玄の元を訪れて、そこで法話の講師となり、挑戦してくる他の僧の論争をことごとく論破していく様子が実に白井らしいです。

この天海の論争の力がさらに如実に表れるのが、徳川家康が亡くなった時のことで、家康の自身の葬り方についての遺言が三重になって、どのように処理すればいいか大騒ぎとなる中で、天海が政治力と論争力を発揮します。梵舜という、ある意味で天海と政治力を張り合う僧侶が家康から、吉田神道で葬るように仰せつかったと主張します。これに対し、天海は家康が元気な時に、死後は山王一実神道に従って祭るようにと言われたと主張します。家康の直接の葬儀自体は、梵舜の主張を認めて吉田神道によって久能山に葬ったのですが、その後永久に家康を祭るのに対しては、天海が山王一実神道で日光に祭ることを強く主張します。吉田神道で明神として祭るという説の梵舜に対し、豊臣秀吉が死後明神で祭られて、その後その神社が次々と取り壊されたことを挙げて、梵舜に対して豊臣に加担して謀反を起こすのかと脅迫し、結局山王一実神道での日光で祭ることを承知させます。

さらに面白いのは、天海がそもそも仏門に入ったのは、父葦名景光をその家老の峰淵玄蕃が秘かに毒殺し、その敵を討とうとして玄蕃を襲撃するのですが、それが失敗して竜興寺の僧舜幸法印に預けられ、僧侶となったのがきっかけです。連載第52回では、その玄蕃(ずっと獄中にいましたが98歳になってもまだ元気でした)を梵舜が江戸に呼び寄せ、家康の前で天海の父親殺しの話を暴いて、天海を陥れるのに利用しようとします。しかし、その玄蕃はある意味とんでもない人物で、悪の権化として、一切の善を否定し自分の悪行をまったく反省しない、一種の逆の意味の悟りを開いたような人物として描写され、天海と対照の位置に置かされます。

ともかく、白井は、一般的には「黒衣の宰相」と呼ばれているように、三代の徳川将軍の後ろにいて何か陰謀をふるっていたようなイメージのある天海を徹頭徹尾立派な僧侶、立派な人物として描いています。そこが非常に白井らしいです。

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」(2)

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」を、「大法輪」連載の10回分読了しました。連載の第42~43、45~47、61~63、73~74回です。先日読んだのが連載第5~8回ですから、これで合計14回分です。全体の連載回数が83回ですから、約17%を読んだことになります。

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」を、「大法輪」連載の10回分読了しました。連載の第42~43、45~47、61~63、73~74回です。先日読んだのが連載第5~8回ですから、これで合計14回分です。全体の連載回数が83回ですから、約17%を読んだことになります。

連載の第42回では、既に天海は徳川家康のブレーンのような存在になっています。天海がどのようにして家康の信用を得るようになったのが興味がある所ですが、そこは判然としません。天海の業績として特筆されるべきなのは、細川藤孝(幽斎)と共に、徳川幕府の政治の根幹を成す、各種の諸法度と呼ばれる法律を整備したことではないかと思います。家康の軍事的な才能はTVの大河ドラマなどでも良く扱われますが、実際は政治的な才能の方が上だと思いますが、その政治的才能は天海や幽斎のような適材に仕事を任せていることにも現れていると思います。

ただ、14回分読んでの率直な感想は、話がかなり地味だということです。白井はこの天海という出生の謎に包まれた人物のかなり地道な評伝に徹しているように思います。ただ、最終的な評価は全83回を通して読まない限り差し控えるべきで、将来リタイアして毎日国会図書館に通って「大法輪」のバックナンバーを読んでいくしかないですね。

昭和37年の「人物往来 歴史読本」の企業広告

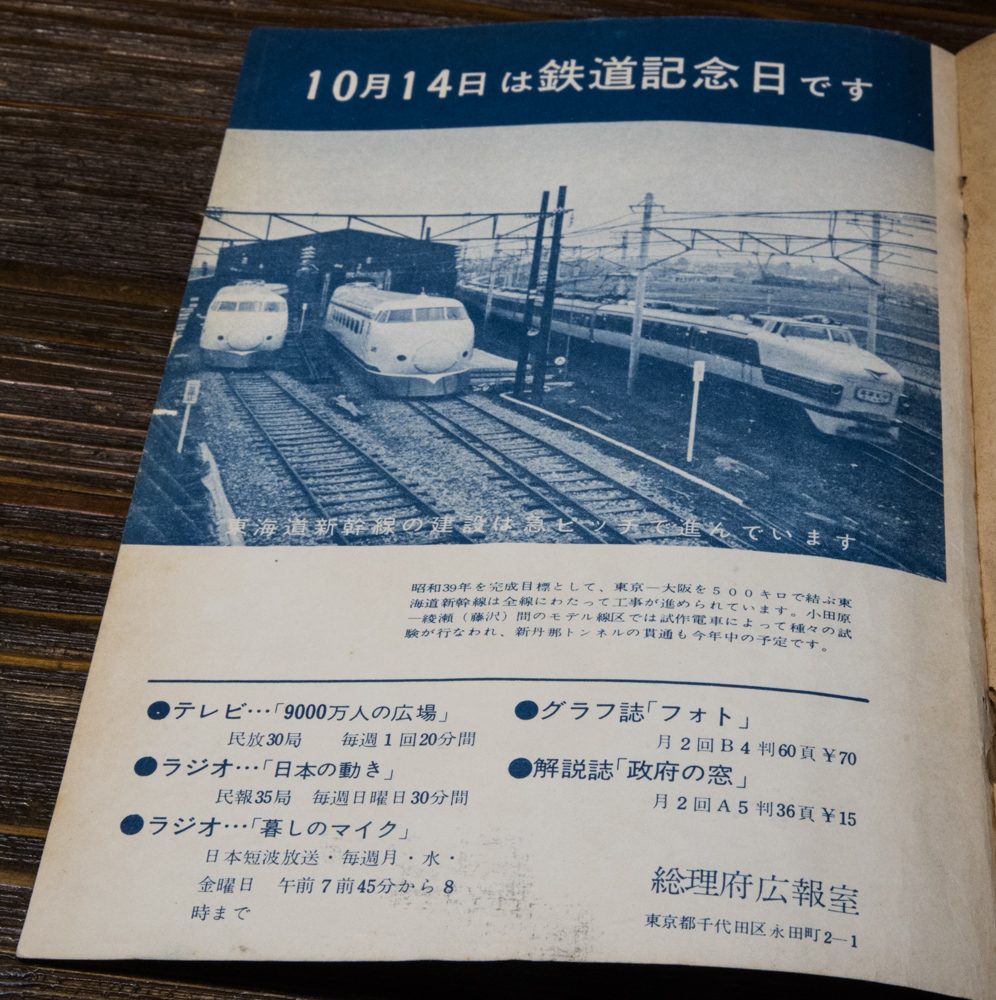

昭和37年の「人物往来 歴史読本」の総理府広報室の広告

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第22回)

白井喬二の「捕物にっぽん志」の連載第22回を読了。「歴史読本」の昭和38年3月号です。この回1回で完結しているお話で、明治9年に起きた「萩の乱」の首謀者である前原一誠を扱ったものです。まずは白井のお父さんがこの乱の時に官軍の警備隊士であって、前原一誠を捕らえるのに参加していたことが語られます。そして法廷で前原一誠が常に堂々とした態度であった事が語られます。

白井喬二の「捕物にっぽん志」の連載第22回を読了。「歴史読本」の昭和38年3月号です。この回1回で完結しているお話で、明治9年に起きた「萩の乱」の首謀者である前原一誠を扱ったものです。まずは白井のお父さんがこの乱の時に官軍の警備隊士であって、前原一誠を捕らえるのに参加していたことが語られます。そして法廷で前原一誠が常に堂々とした態度であった事が語られます。

しかし、反乱の首謀者としての前原一誠ははなはだお粗末としか言いようがなく、身内の部下が木戸孝允のスパイとなって情報が筒抜けになっている事に気がつかず、また神風連の乱や秋月の乱、そして鹿児島の西郷隆盛との連携もうまく行かずあっという間に鎮圧されてしまいます。もっとも前原の先祖は尼子十勇士の一人だということで、父親との関わりもあって白井は同情を込めて描いています。

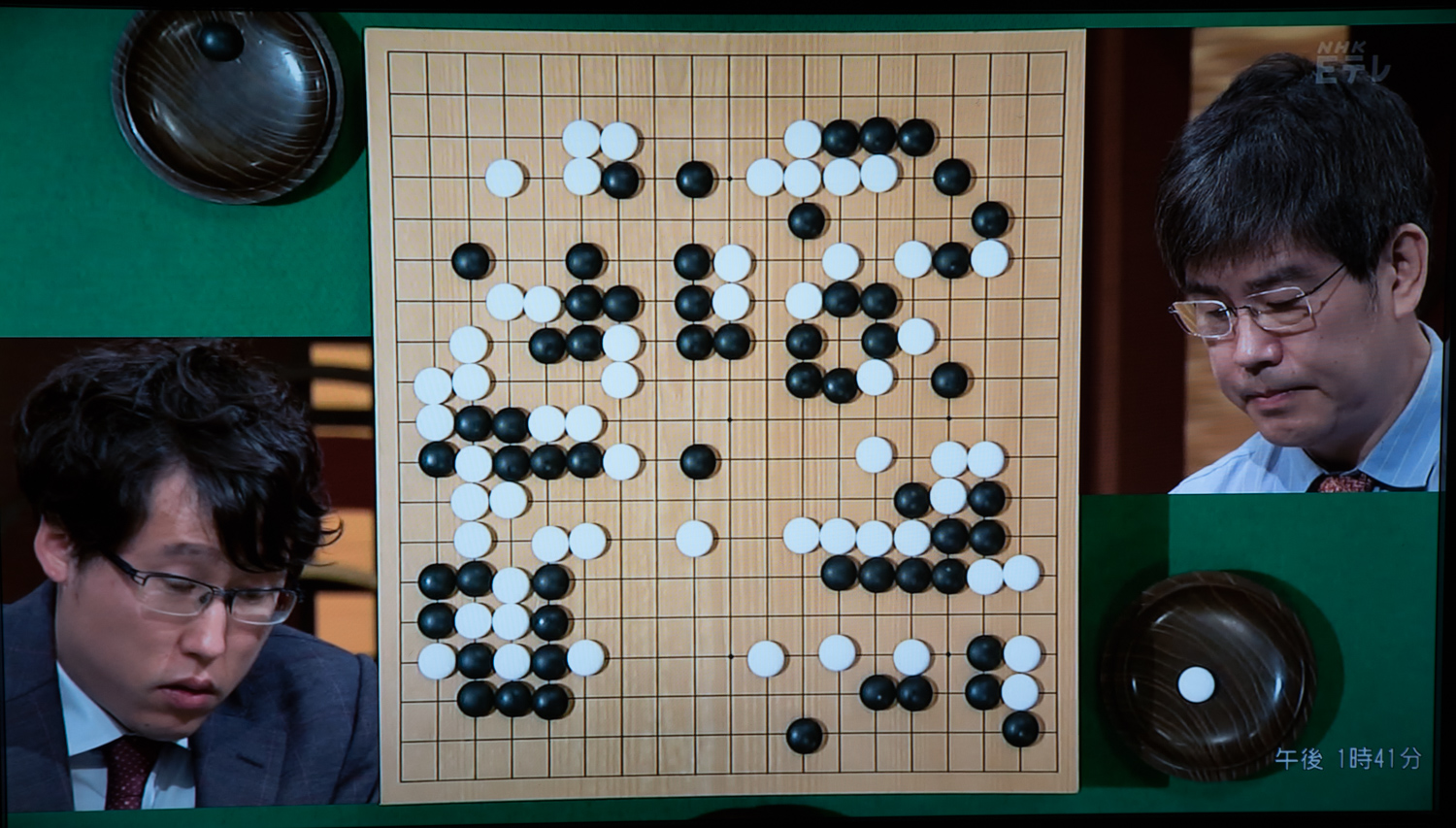

NHK杯戦囲碁 井山裕太棋聖 対 王立誠9段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が前期優勝の井山裕太棋聖、白番が王立誠9段の対局です。王立誠9段も過去棋聖を3連覇した名棋士ですが、如何せん井山棋聖とはかなりの年齢差があり、対戦成績は井山棋聖から見て9勝2敗だそうです。対局は井山棋聖が右辺で星と大ゲイマ締まりの組み合わせに対し白が右辺から右上隅にかかった後、黒が小ゲイマに受けた後、白が高く4間に開いたのが私としては珍しかったですが、世界戦で流行っている打ち方だということです。黒は高く打ち込んで行きましたが、白は下方の石を重視して、上方の石は黒からコスミツケられても手を抜き捨てて打ちました。右辺が一応一段落した後、白は左上隅を小ゲイマに構えましたが、その後黒が右辺に打ち込んだのが厳しく、結果としてこれが良くなかったように思います。黒は白の右下隅の4子をもぎ取り、黒は右上隅と右下隅でほぼ60目の地を確保し、地合では黒の大幅リードになりました。対して白は黒の1子を中央でゲタに抱えて厚く、白が左辺にどれだけ地を確保するかが勝負になりました。黒は左辺に割り打ちし、更に左下隅にかかって行きました。白はその黒の三間の間に打ち込んで行きました。しかし黒はその白1子を取って治まりました。白は黒が治まったので、ノゾキを決め、更に下から利かそうとしましたが、ここで黒は反発し、左下隅の白にノゾキをしました。白は受けずに結局左下隅は黒地となりまた黒地が増え70目レベルになりました。白としては白模様の中で切り離された黒を如何に厳しく攻めるかでした。黒は先に儲けているので全部を助ける必要はなく、半分捨て気味で打ち、一時は黒5子が取られました。しかしその後の黒のしのぎは巧妙で、左上隅に手をつけ、それと絡めながら、結局取られた5子も連れ戻してしまいました。こうなると確定地がものをいい、中央の白地もまとまらず、白の投了となりました。井山棋聖の常に相手の言い分に反発する打ち方が功を奏した一局でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が前期優勝の井山裕太棋聖、白番が王立誠9段の対局です。王立誠9段も過去棋聖を3連覇した名棋士ですが、如何せん井山棋聖とはかなりの年齢差があり、対戦成績は井山棋聖から見て9勝2敗だそうです。対局は井山棋聖が右辺で星と大ゲイマ締まりの組み合わせに対し白が右辺から右上隅にかかった後、黒が小ゲイマに受けた後、白が高く4間に開いたのが私としては珍しかったですが、世界戦で流行っている打ち方だということです。黒は高く打ち込んで行きましたが、白は下方の石を重視して、上方の石は黒からコスミツケられても手を抜き捨てて打ちました。右辺が一応一段落した後、白は左上隅を小ゲイマに構えましたが、その後黒が右辺に打ち込んだのが厳しく、結果としてこれが良くなかったように思います。黒は白の右下隅の4子をもぎ取り、黒は右上隅と右下隅でほぼ60目の地を確保し、地合では黒の大幅リードになりました。対して白は黒の1子を中央でゲタに抱えて厚く、白が左辺にどれだけ地を確保するかが勝負になりました。黒は左辺に割り打ちし、更に左下隅にかかって行きました。白はその黒の三間の間に打ち込んで行きました。しかし黒はその白1子を取って治まりました。白は黒が治まったので、ノゾキを決め、更に下から利かそうとしましたが、ここで黒は反発し、左下隅の白にノゾキをしました。白は受けずに結局左下隅は黒地となりまた黒地が増え70目レベルになりました。白としては白模様の中で切り離された黒を如何に厳しく攻めるかでした。黒は先に儲けているので全部を助ける必要はなく、半分捨て気味で打ち、一時は黒5子が取られました。しかしその後の黒のしのぎは巧妙で、左上隅に手をつけ、それと絡めながら、結局取られた5子も連れ戻してしまいました。こうなると確定地がものをいい、中央の白地もまとまらず、白の投了となりました。井山棋聖の常に相手の言い分に反発する打ち方が功を奏した一局でした。

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第20回)

白井喬二の「捕物にっぽん志」連載第20回を読了。この話は20回、21回の2回の連載ですが、残念ながら第21回の分は入手できていません。読み始めて、ピストルを持った尊王攘夷の義賊「三日月小僧」というのが出てきて、あれ、と思いました。この「三日月小僧」は確か白井喬二の他の作品で出てきた筈です。と思って調べてみたら、「露を厭う女」でした。例の、横浜岩亀楼の女郎の喜遊(亀遊)が、アメリカ人相手をするように申し含められた時に、「露をだにいとふ大和の女郎花 ふるあめりかに袖はぬらさじ」という歌を残して自害した、という有名な話に基づく小説です。話の内容も「露を厭う女」とほとんど同じで、箕作周庵の娘のお喜佐が、父親の病気による借金のため、横浜岩亀楼の女郎に身を堕とし、そのお喜佐を慕っていた勤王の志士の采女正が何とかお喜佐を救おうとする話です。采女正は身請けする大金を持っていないため、やむを得ず三日月小僧である清次に頼み、清次が旅先で大商人に強盗を働く所で終わっています。何故晩年の白井喬二がまたこの話を題材に取り上げたのか理由はよくわかりませんし、話の進行がほとんど同じで新しさがありません。

白井喬二の「捕物にっぽん志」連載第20回を読了。この話は20回、21回の2回の連載ですが、残念ながら第21回の分は入手できていません。読み始めて、ピストルを持った尊王攘夷の義賊「三日月小僧」というのが出てきて、あれ、と思いました。この「三日月小僧」は確か白井喬二の他の作品で出てきた筈です。と思って調べてみたら、「露を厭う女」でした。例の、横浜岩亀楼の女郎の喜遊(亀遊)が、アメリカ人相手をするように申し含められた時に、「露をだにいとふ大和の女郎花 ふるあめりかに袖はぬらさじ」という歌を残して自害した、という有名な話に基づく小説です。話の内容も「露を厭う女」とほとんど同じで、箕作周庵の娘のお喜佐が、父親の病気による借金のため、横浜岩亀楼の女郎に身を堕とし、そのお喜佐を慕っていた勤王の志士の采女正が何とかお喜佐を救おうとする話です。采女正は身請けする大金を持っていないため、やむを得ず三日月小僧である清次に頼み、清次が旅先で大商人に強盗を働く所で終わっています。何故晩年の白井喬二がまたこの話を題材に取り上げたのか理由はよくわかりませんし、話の進行がほとんど同じで新しさがありません。

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第16回~18回)

白井喬二の「捕物にっぽん志」第16回~18回は、大岡越前もので、タイトルが「白子屋おくまの巻」となっています。なかなか読み応えがある巻で、まずは四谷の寛全寺の僧柳全は寺にある本堂の奥柱に耳を当てると、不思議な声がするのを知るようになります。ある日、その柱で「油町の方角は」という声を聴きます。その後があるのですが、聴き取ることができません。柳全は大岡越前の部下で檀家である田中兵庫にこの柱の話を伝え、半信半疑の兵庫にも柱の声を体験させます。そして柱のお告げに従って油町をめがけて出かけていき、そこで一夜の宿をある商家に頼んだが断られ、やむを得ずその商家の大八車の下に潜って一夜を明かそうとします。そうすると夜中にその商家に泥棒が入って500両を盗み、なおかつその隣の商家にも押し入って、そこの女中を殺し、金目の物を奪っていきます。この時、たまたま500両を盗まれた商家の娘のお菊の許嫁であった吉三郎がお菊の元に忍んで来ていて、犯人と疑われます。また、柳全自身も犯人の一味だろうという事で、奉行所に引っ張っていかれます。

白井喬二の「捕物にっぽん志」第16回~18回は、大岡越前もので、タイトルが「白子屋おくまの巻」となっています。なかなか読み応えがある巻で、まずは四谷の寛全寺の僧柳全は寺にある本堂の奥柱に耳を当てると、不思議な声がするのを知るようになります。ある日、その柱で「油町の方角は」という声を聴きます。その後があるのですが、聴き取ることができません。柳全は大岡越前の部下で檀家である田中兵庫にこの柱の話を伝え、半信半疑の兵庫にも柱の声を体験させます。そして柱のお告げに従って油町をめがけて出かけていき、そこで一夜の宿をある商家に頼んだが断られ、やむを得ずその商家の大八車の下に潜って一夜を明かそうとします。そうすると夜中にその商家に泥棒が入って500両を盗み、なおかつその隣の商家にも押し入って、そこの女中を殺し、金目の物を奪っていきます。この時、たまたま500両を盗まれた商家の娘のお菊の許嫁であった吉三郎がお菊の元に忍んで来ていて、犯人と疑われます。また、柳全自身も犯人の一味だろうという事で、奉行所に引っ張っていかれます。

ここから先が大岡越前の名裁きということになり、500両を欲していたということを手がかりに、白子屋に目をつけます。白子屋の亭主は真面目な働き手でしたが、その女房のお常が浪費家であったため、家運が傾きます。それを補うため、500両の持参金付きで、娘のおくまの入り婿として又七を迎えます。お常は番頭と不義の仲になっており、おくまも淫蕩な母親の影響で外に男がおり、二人にとっては又七が邪魔で仕方がありません。そこで…という展開で、大岡越前守がよく真実を見抜いて吉三郎の冤罪を晴らすというお話です。その話の進行の中で、寛全寺の柱のお告げがまた効果的に使われています。