今日もeBayで新たなPCL86を2本ゲット。今日のはValvoというドイツの会社のペアです。測定したら、3極管部のgmが片方がもう片方の+8.8%、5極管部のgmが-9.6%でまあオマケでマッチドペアと言っても嘘ではないかと。箱に手書きのドイツ語で”neu”(新品)とありましたが、Ia値が高く内部抵抗が低いので、それはまあそうかもしれません。といっても最近作られた訳では当然なく、製造されて使われる事なくストックされていたもの、という意味です。ネットで調べた範囲ではこのValvoの真空管は比較的良質で人気が高いようです。

今日もeBayで新たなPCL86を2本ゲット。今日のはValvoというドイツの会社のペアです。測定したら、3極管部のgmが片方がもう片方の+8.8%、5極管部のgmが-9.6%でまあオマケでマッチドペアと言っても嘘ではないかと。箱に手書きのドイツ語で”neu”(新品)とありましたが、Ia値が高く内部抵抗が低いので、それはまあそうかもしれません。といっても最近作られた訳では当然なく、製造されて使われる事なくストックされていたもの、という意味です。ネットで調べた範囲ではこのValvoの真空管は比較的良質で人気が高いようです。

ところで、ここまでPCL86を買い集めている理由ですが、いくつかあります。

① 単なるコレクション

平均で2,000円くらいの管なんで集めやすいですし、またPCL86というのは真空管時代の最後の方で作られた球なんで比較的在庫が残っているというのがあります。

② 同規格の真空管のメーカー毎のバラツキの実態調査

③ 今使っているPCL86シングル超三結アンプの真空管が切れた時の予備として

④ 4本特性が揃ったのを集めて、その内PCL86プッシュプルの全段差動のアンプを作る

といった所です。

投稿者: kanrisha

1石トランジスターレフレックスラジオ

以前ヤフオクで買った、1石トランジスターレフレックスラジオです。何故こんなものを買ったかと言うと、小学生の時に始めて自分の小遣いで買って組み立てたラジオが、このものとずばり同じではないですが、やはり1石のレフレックスラジオでした。(MAXという会社のキットでした。)それで、1石とはいえ、イヤホンで聴く分には結構感度が良くて、また音質もクリスタルイヤホンというのはインピーダンスが高くて良かった記憶があり、それを再確認したかったからです。まず、感度についてはアンテナをきちんと付ければイヤホンがかなりの音量で鳴ります。人によってはボリューム付けて絞りたくなるぐらいまで聞える場合もあります。また音質もノイズが少なく明瞭な音でした。実はこのクリスタルイヤホンは今では売っていなくて、今はセラミックイヤホンになります。昔のはロッシェル塩の結晶(クリスタル)を使っていたのでクリスタルイヤホンと言いました。レフレックス式というのは、1石だけのトランジスターで出来るだけ感度を稼ぐための回路で、まず高周波で1度増幅した後検波して低周波に落とし、それをまたトランジスターで増幅するという、1石で2度増幅するものです。なお、このやり方は発振とほぼ同じであり、昔作ったのは2本のリード線をねじる程度を変えることで、信号の強さを調整し、発振する直前でねじるのを止めると感度が最高になるという仕掛けでした。今回買ったのにはそういう仕掛けは付いていません。

以前ヤフオクで買った、1石トランジスターレフレックスラジオです。何故こんなものを買ったかと言うと、小学生の時に始めて自分の小遣いで買って組み立てたラジオが、このものとずばり同じではないですが、やはり1石のレフレックスラジオでした。(MAXという会社のキットでした。)それで、1石とはいえ、イヤホンで聴く分には結構感度が良くて、また音質もクリスタルイヤホンというのはインピーダンスが高くて良かった記憶があり、それを再確認したかったからです。まず、感度についてはアンテナをきちんと付ければイヤホンがかなりの音量で鳴ります。人によってはボリューム付けて絞りたくなるぐらいまで聞える場合もあります。また音質もノイズが少なく明瞭な音でした。実はこのクリスタルイヤホンは今では売っていなくて、今はセラミックイヤホンになります。昔のはロッシェル塩の結晶(クリスタル)を使っていたのでクリスタルイヤホンと言いました。レフレックス式というのは、1石だけのトランジスターで出来るだけ感度を稼ぐための回路で、まず高周波で1度増幅した後検波して低周波に落とし、それをまたトランジスターで増幅するという、1石で2度増幅するものです。なお、このやり方は発振とほぼ同じであり、昔作ったのは2本のリード線をねじる程度を変えることで、信号の強さを調整し、発振する直前でねじるのを止めると感度が最高になるという仕掛けでした。今回買ったのにはそういう仕掛けは付いていません。

なおラジオの回路ではレフレックスに似たのに「再生式」というのがあり、似て非なるものです。こちらはいわゆるNF(ネガティブフィードバック)を位相を反転させないで行なって感度を稼ぐものです。(正帰還)こちらも一種の発振であるのは一緒で、それ自体が電波を出して、他のラジオの受信を邪魔します。

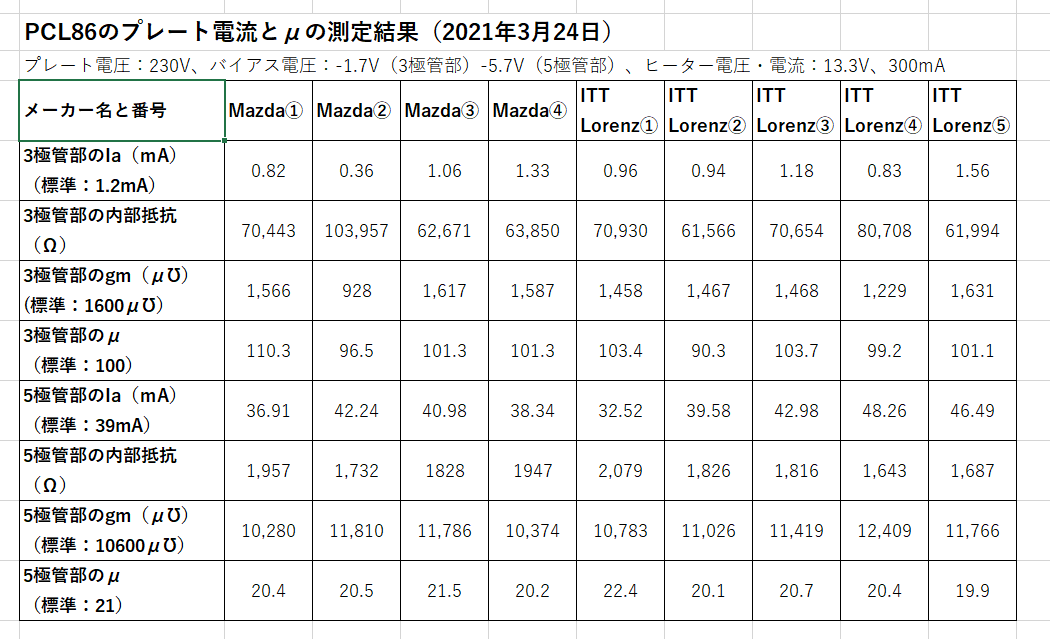

PCL86、MAZDA 1本、ITT Lorenz 3本追加

「巨人の惑星」の”The Unsuspected”

「巨人の惑星」の”The Unsuspected”を観ました。今回のは要するに、キャプテンが巨人に追われてキノコの下に隠れたのが、それが毒キノコでその胞子をたっぷり浴びておかしくなる話です。キャプテンは胞子を浴びた後、被害妄想になり仲間が自分を巨人達に売り渡そうとしていると思い込みます。そして逆にコービッド捜査官と取引きし、仲間を全員渡す代りに宇宙船の修理用の資材をもらって自分だけ地球に帰ろうとします。いつもは仲間を助けるキャプテンが今回は一人また一人と捕まえて閉じ込めていく、というだけのお話です。最後はようやく胞子の効果が切れて正気に戻ったキャプテンですが、自分が呼び寄せたコービッド達から辛くも逃げるという、それだけのお話です。

「巨人の惑星」の”The Unsuspected”を観ました。今回のは要するに、キャプテンが巨人に追われてキノコの下に隠れたのが、それが毒キノコでその胞子をたっぷり浴びておかしくなる話です。キャプテンは胞子を浴びた後、被害妄想になり仲間が自分を巨人達に売り渡そうとしていると思い込みます。そして逆にコービッド捜査官と取引きし、仲間を全員渡す代りに宇宙船の修理用の資材をもらって自分だけ地球に帰ろうとします。いつもは仲間を助けるキャプテンが今回は一人また一人と捕まえて閉じ込めていく、というだけのお話です。最後はようやく胞子の効果が切れて正気に戻ったキャプテンですが、自分が呼び寄せたコービッド達から辛くも逃げるという、それだけのお話です。

Rogers LS3/5A (16Ω初期型)

久しぶりに思い立って、Rogers LS3/5Aを引っ張り出しました。社会人になって買った最初のスピーカーで、当時2本で16万くらいだったように思います。今は何社かから復刻版みたいなのが出ていますが(このスピーカーはRogersが設計したのではなく、BBCが設計してRogersに作らせたもので、他のメーカーでも作ることが出来ます)、大体2本で30万円くらいします。また、私が持っているのはインピーダンスが16Ωの初期型で、これは中古市場でプレミアが付いていて、ヤフオクでの平均落札価格は2本で12万円以上です。

久しぶりに思い立って、Rogers LS3/5Aを引っ張り出しました。社会人になって買った最初のスピーカーで、当時2本で16万くらいだったように思います。今は何社かから復刻版みたいなのが出ていますが(このスピーカーはRogersが設計したのではなく、BBCが設計してRogersに作らせたもので、他のメーカーでも作ることが出来ます)、大体2本で30万円くらいします。また、私が持っているのはインピーダンスが16Ωの初期型で、これは中古市場でプレミアが付いていて、ヤフオクでの平均落札価格は2本で12万円以上です。

実はオーディオマニアの元上司に2ヵ月間くらい貸していたことがあり、それで戻って来た梱包を開けないままでした。そして今日久しぶりに聴きましたが、最新のスピーカーに比べると若干高音が濁っているかなと思うくらいで、このサイズでこのスケール感はやはり素晴らしいです。私は普通はスピーカーのサランネットは外して聴くのですが、このスピーカーだけは外すととても安っぽい感じになり、付けたままにしています。

なお、出力音圧レベルは82.5dBと非常に低く、真空管アンプではさすがに強音時に音が崩れます。W数の大きなアンプで、出力音圧レベルの低いスピーカーを鳴らすというスタイルを作ったのは実はこのスピーカーが草分けかもしれません。

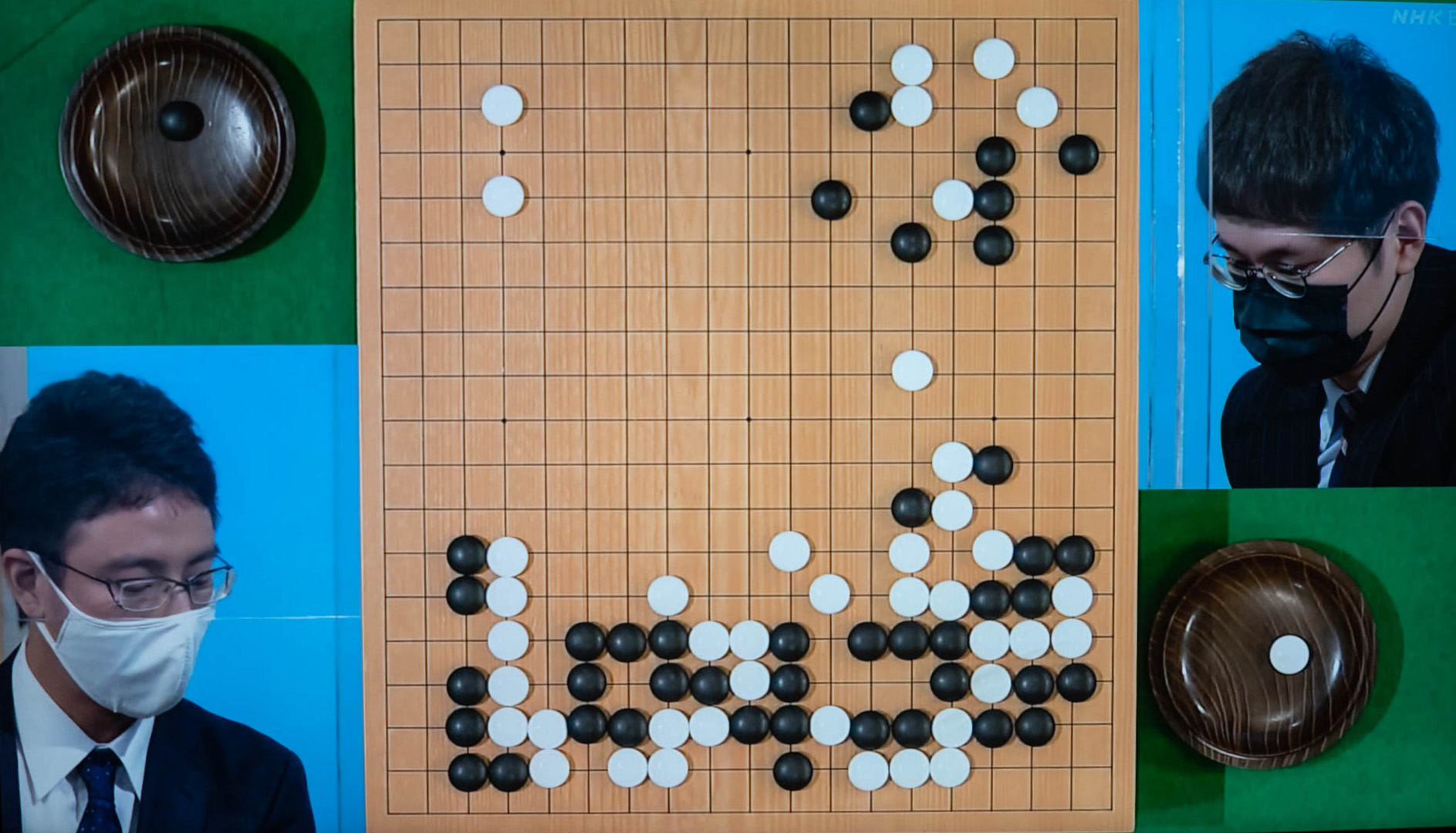

NHK杯戦囲碁 一力遼2冠 対 余正麒8段 (決勝戦)

本日のNHK杯戦囲碁は、いよいよ決勝戦で、黒番が一力遼2冠、白番が余正麒8段の対戦です。一力遼2冠が先番ですが、この二人の対戦成績では、一力遼2冠が黒番の時は一力2冠より見て5勝0敗なんだそうです。余8段が決勝戦という舞台で雪辱を果たせるかという所です。ちなみに一力2冠は、今回がNHK杯戦7度目の出場で、その内5回決勝に進出、そして1回優勝、3回準優勝ですが、今回2回目の優勝なるか、という所です。一力2冠のNHK杯戦での勝率は実に8割2分だそうで、すごいですね。

さて、黒の布石は高い中国流で、懐かしい感じがしました。昔、第2期棋聖戦で加藤正夫さんと藤沢秀行さんが死闘を演じましたが、双方とも黒番を持つと中国流(高いのと低いのと両方)を採用し、中国流シリーズとも言われたのを思い出します。AIが中国流対策を打ち出してそれが有効だったので打つ人がいなくなっていたのを、解説の芝野虎丸十段が王座戦で使って以来、また打つ人が増えたということです。その後の碁の内容ですが、相手が利かしに行ったのを受けずに反発し、それで形勢が動くというのが2回ありました。まずは右下隅で白がいきなり黒の小目の上に付けていってからが激しくなり、結局黒は白4子を取ることになり、白は下辺で展開したのと、取られた4子の利きを後で利用するという分かれになりました。しばらく後に白がこの取られている4子の上にハサミツケを決行しました。ここの折衝の時に、黒が出切られるのを防ぐために下辺の白に利かしに行ったのに白が受けず中央を打ち、黒は右下隅4子に加えて下辺の白4子も取り、黒はここで大きな実利を確保しました。その代り白は中央が厚くなりました。その後、下辺の黒が攻められる展開になった時、白が下辺の白4子を復活させるぞという利かし(というより時間つなぎ)を打った時、黒は手を抜いて中央を打ち、また白の種石3子を取りました。白は当然下辺4子を復活させたので、黒の地は減り、全体で白が打ちやすい碁になりました。その碁黒は形勢不利を意識して一杯の手を打ち続けました。そして中央の白を攻めて白に活きられた後に、上辺の白に仕掛けて行きました。この仕掛けが機敏で、黒は白の3子を取って白地の中に居座るという大きな戦果を挙げ、これで形勢がまた逆転し黒のリードとなりました。といっても差は大きくなくヨセ勝負が続きましたが、結局差は縮まらず白の投了となりました。一力遼2冠は2度目のNHK杯戦優勝です。まあ今一番勢いがある棋士であるので納得の結果です。一力遼2冠には今年是非井山裕太大3冠のその大3冠の一角を崩して欲しいです。

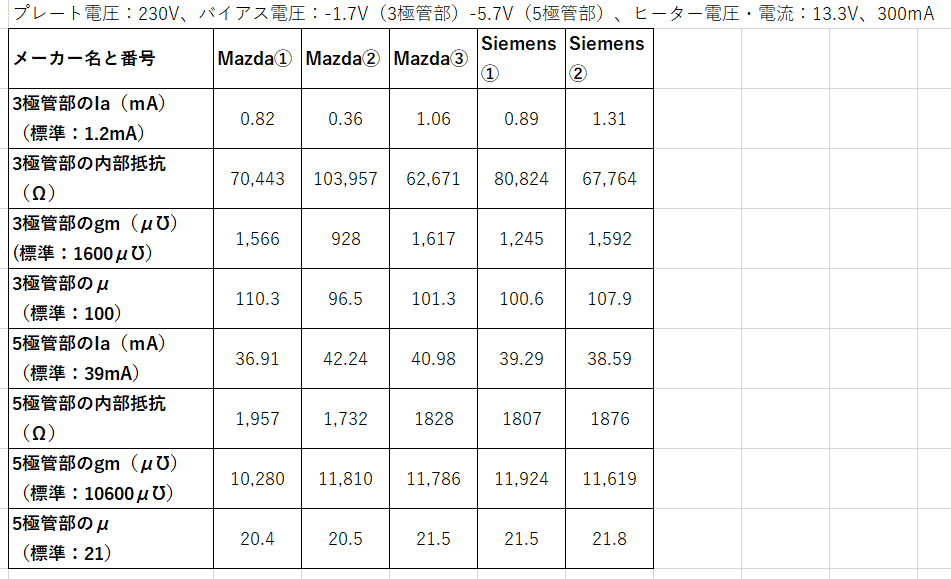

PCL86-今日はSiemens2本とMAZDA1本

またeBayでPCL86をゲット。今日のはSiemensが2本とMAZDA。MAZDAは既に2本持っていますが、特性がかなりばらついているのと、1本がほとんど死にかけているため追加でゲット。

またeBayでPCL86をゲット。今日のはSiemensが2本とMAZDA。MAZDAは既に2本持っていますが、特性がかなりばらついているのと、1本がほとんど死にかけているため追加でゲット。

例によってetracerで測定。(MAZDAは比較のため既に持っている2本の特性も載せました。)Siemensは3極管部はあまり揃っていませんが、5極管部はまあまあペア管と言ってもいいレベルかと思います。MAZDAは既に持っている2本のどちらともあまりマッチしていませんが、正常な方と何とかペアで使えるかも。最終的に出力されるのが5極管から、ということを考えると5極管が揃っていればいいのかとも思いますがまだ良く分かりません。単に左右の音量差だけが問題なら、バランス用ボリュームを付ければいいだけの話です。(これから作ろうとしているKT77プッシュプルは左右独立ボリュームにしようと思っています。)音質の差をきちんと判定するのはなかなか難しいです。

スター・トレックの第2シーズンの”Mirror, Mirror”

スター・トレックの第2シーズンの”Mirror, Mirror”を観ました。カーク達がハルカン星人達とその星系にある、ある資源を採掘する権利について交渉しています。ハルカン達は拒否しますが、カークはあくまで平和裏に話を進めようとします。一旦上陸組4人(カーク、マッコイ、ウーフラ、スコット)が転送でエンタープライズ号に戻ろうとした時、磁気嵐のせいで、4人はパラレルワールドの別のエンタープライズ号に転送されます。そこは非常に野蛮な世界で、今丁度ハルカンの星をフェイザーで攻撃して皆殺しにしようとしていました。カークはそれを止めますが、命令に背いたということで、チェコフから命を狙われます。この世界では上官を殺せば自分がワンランク上がります。カークの部屋にはこの世界のカークの情婦がいて、カークがどのように競争相手を抹殺してこの地位に上り詰めたかを教えます。スコットがエンタープライズ号のエンジンからエネルギーを取って元のエンタープライズ号に戻れるようにします。しかし、連邦政府の命令を受けたスポック(この世界ではヒゲを生やしています)がカークを殺しにやってきます。4人でなんとかスポックを倒しますが、ドクター・マッコイがこのままではスポックが死んでしまうとスポックを助けようとします。スポックは気がついた後、ヴァルカン式の心を読む力で全てを知り、カーク達を元の世界に戻そうとします。カークはこの世界のスポックに対し、野蛮なやり方を改めることをまずスポックが始めるよう説得します。ようやく元のエンタープライズ号に戻ると、そこには先週配属されたというパラレルワールドであった女性のこちら版がいて、カークがにっこり、というラストでした。

スター・トレックの第2シーズンの”Mirror, Mirror”を観ました。カーク達がハルカン星人達とその星系にある、ある資源を採掘する権利について交渉しています。ハルカン達は拒否しますが、カークはあくまで平和裏に話を進めようとします。一旦上陸組4人(カーク、マッコイ、ウーフラ、スコット)が転送でエンタープライズ号に戻ろうとした時、磁気嵐のせいで、4人はパラレルワールドの別のエンタープライズ号に転送されます。そこは非常に野蛮な世界で、今丁度ハルカンの星をフェイザーで攻撃して皆殺しにしようとしていました。カークはそれを止めますが、命令に背いたということで、チェコフから命を狙われます。この世界では上官を殺せば自分がワンランク上がります。カークの部屋にはこの世界のカークの情婦がいて、カークがどのように競争相手を抹殺してこの地位に上り詰めたかを教えます。スコットがエンタープライズ号のエンジンからエネルギーを取って元のエンタープライズ号に戻れるようにします。しかし、連邦政府の命令を受けたスポック(この世界ではヒゲを生やしています)がカークを殺しにやってきます。4人でなんとかスポックを倒しますが、ドクター・マッコイがこのままではスポックが死んでしまうとスポックを助けようとします。スポックは気がついた後、ヴァルカン式の心を読む力で全てを知り、カーク達を元の世界に戻そうとします。カークはこの世界のスポックに対し、野蛮なやり方を改めることをまずスポックが始めるよう説得します。ようやく元のエンタープライズ号に戻ると、そこには先週配属されたというパラレルワールドであった女性のこちら版がいて、カークがにっこり、というラストでした。

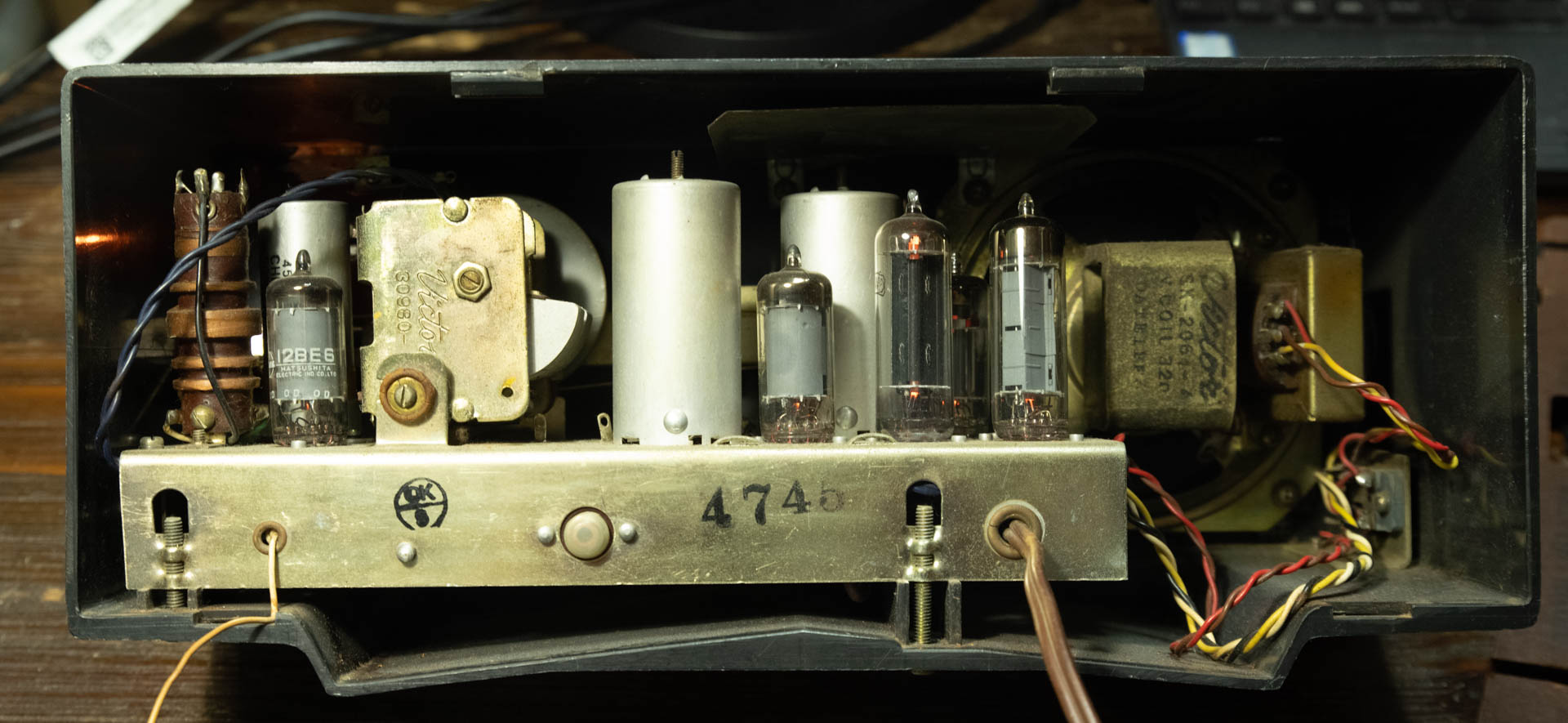

ビクターの真空管ラジオ

真空管趣味が昂じてヤフオクでこんなものを落としてしまいました。ビクターの真空管ラジオです。データを書いておきます。

真空管趣味が昂じてヤフオクでこんなものを落としてしまいました。ビクターの真空管ラジオです。データを書いておきます。

1.製造会社:ビクター

2.発売時期:1962年頃

3.製品名:5A-2217 GRAY

4.価格:推定で6000円~7000円くらい(現在だと5万円くらい?)

5.仕様:中波と短波(オールウェーブ)と外部入力(電蓄など)、5球スーパー(微小電界用)

6.使用真空管、回路:12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4のいわゆる5球スーパー(スーパーヘテロダイン)。この構成は当時のトランスレス5球スーパー真空管ラジオの定番で、他の会社のもこれと同じ構成だったようです。真空管はすべて9ピンのミニチュア管です。最後の35W4は傍熱型の整流管です。(35が示すようにヒーター電圧は実に35Vです!電源トランスが無いので、100Vに抵抗つないで電圧落としても35Vぐらいが限界だったのでしょうか。→これはトランスレスの特徴で、全てのヒーターを直列につなぎます。12V+12V+12V+30V+35Vで101Vになります。アメリカで電源電圧が115Vだった場合は、最後の整流管のヒータ-が50Vになります。)電源トランスは無く、いわゆるトランスレスで、増幅用の真空管のプレート電圧も100Vです。

ご承知の通り、最初のトランジスターラジオがソニー(当時東京通信工業)から発売されたのが1955年であり、この当時生産量では既にトランジスターラジオの方が多くなっており、価格も既にトランジスターの方が上でした。日本で真空管ラジオが最後に生産されたのは1964年で、こういった製品はほぼ最後の真空管ラジオということになります。子供の頃家にこれと同じような松下製の真空管ラジオがありましたが、ほとんど使った記憶がありません。

作られてから60年近く経っていますが、状態は良好でガンガン鳴ります。整流管が傍熱管なので、電源を入れてから聞けるようになるまで一分くらいかかります。なお、ボリュームをスイッチが切れる直前にまで回しても音は出ています。切り忘れを防ぐためにわざとこういう仕様にしていたようです。

真空管アンプでクリプトンのKX-3Pを鳴らす。

真空管アンプで現代のスピーカーを鳴らすには、アクティブサブウーファーの助けを借りれば良い、という仮説の検証のため、以前真空管アンプを試して惨憺たる結果だった、クリプトンのKX-3Pをサブウーファー付きで、8W+8WのKT77のシングルアンプで鳴らしてみました。結果は見事に成功で、サブウーファー無しだと高音が耐えられないほど歪むのが、サブウーファーをONにした瞬間ぱっと歪みが消えて無くなります。これでまた楽しめます。このスピーカーはその昔、ビクターから出ていたSX-3というソフトドームスピーカーの設計者の渡邉勝さんがクリプトンに移って開発したものです。筐体が本物のピアノとまったく同じ塗装仕上げになっており、そのせいもあってかピアノの音がとても良いです。

真空管アンプで現代のスピーカーを鳴らすには、アクティブサブウーファーの助けを借りれば良い、という仮説の検証のため、以前真空管アンプを試して惨憺たる結果だった、クリプトンのKX-3Pをサブウーファー付きで、8W+8WのKT77のシングルアンプで鳴らしてみました。結果は見事に成功で、サブウーファー無しだと高音が耐えられないほど歪むのが、サブウーファーをONにした瞬間ぱっと歪みが消えて無くなります。これでまた楽しめます。このスピーカーはその昔、ビクターから出ていたSX-3というソフトドームスピーカーの設計者の渡邉勝さんがクリプトンに移って開発したものです。筐体が本物のピアノとまったく同じ塗装仕上げになっており、そのせいもあってかピアノの音がとても良いです。

もちろんJBL4307も素晴らしいですが、小型は小型の凝集した音があって良いです。