宇宙家族ロビンソンの”The Condemned of Space”を観ました。このエピソードから第3シーズンになり、がらっと様子が変わります。音楽もオープニングも新しくなり、ジュピター2号の面々の服装もちょっと変わります。何よりこれまでのおちゃらけ路線から再度シリアス路線に戻ります。皆のいる星目がけて彗星が落ちてきて、ロビンソン一家はジュピター2号を発進させます。これまでデンドロニウムか何かの燃料が無かったので星から飛び立つことが出来なかった筈ですが、そこはご都合主義のアーウィン・アレンですから、矛盾は無視してともかくジュピター2号は再び宇宙に出ます。そこでドクター・スミスが救助要請メッセージの入った缶を外に放出しようとして誤ってロボットを船外に出してしまいます。ロビンソン博士が何とか回収しようとしますが、超新星の接近で果たせず、ジュピター2号が何とか超新星をやり過ごすと、前方に巨大な宇宙船が現れます。ロボットも結局そこに流されていて無事に回収出来ました。ロビンソン博士とドンがその巨大宇宙船の中に入ると、多くの人間が冷凍にされていました。それは宇宙の囚人宇宙船でした。そして囚人が逃げ出さないように監視しているのが、出ました、禁断の惑星の、ロビー・ザ・ロボットです!といった具合で急にシリアス路線に戻りましたが、これはスター・トレックの影響があったようです。色々あって、結局巨大宇宙船の中のマスター・クロックが壊れていて、それをロビンソン博士が修理し、その結果囚人達は既に全員刑期を終えていたということで、大団円です。まあ解説本によると、第3シーズンのこのシリアス路線も長続きしないようですが。

宇宙家族ロビンソンの”The Condemned of Space”を観ました。このエピソードから第3シーズンになり、がらっと様子が変わります。音楽もオープニングも新しくなり、ジュピター2号の面々の服装もちょっと変わります。何よりこれまでのおちゃらけ路線から再度シリアス路線に戻ります。皆のいる星目がけて彗星が落ちてきて、ロビンソン一家はジュピター2号を発進させます。これまでデンドロニウムか何かの燃料が無かったので星から飛び立つことが出来なかった筈ですが、そこはご都合主義のアーウィン・アレンですから、矛盾は無視してともかくジュピター2号は再び宇宙に出ます。そこでドクター・スミスが救助要請メッセージの入った缶を外に放出しようとして誤ってロボットを船外に出してしまいます。ロビンソン博士が何とか回収しようとしますが、超新星の接近で果たせず、ジュピター2号が何とか超新星をやり過ごすと、前方に巨大な宇宙船が現れます。ロボットも結局そこに流されていて無事に回収出来ました。ロビンソン博士とドンがその巨大宇宙船の中に入ると、多くの人間が冷凍にされていました。それは宇宙の囚人宇宙船でした。そして囚人が逃げ出さないように監視しているのが、出ました、禁断の惑星の、ロビー・ザ・ロボットです!といった具合で急にシリアス路線に戻りましたが、これはスター・トレックの影響があったようです。色々あって、結局巨大宇宙船の中のマスター・クロックが壊れていて、それをロビンソン博士が修理し、その結果囚人達は既に全員刑期を終えていたということで、大団円です。まあ解説本によると、第3シーズンのこのシリアス路線も長続きしないようですが。

投稿者: kanrisha

宇宙家族ロビンソンの”The Galaxy Gift”

宇宙家族ロビンソンの”The Galaxy Gift”を観ました。これが第2シーズンの最後で、日本で放送されたのはここまでです。第3シーズンからはロビンソン一家とドクター・スミス、ロボットはこの星を離れて宇宙を彷徨うことになります。

宇宙家族ロビンソンの”The Galaxy Gift”を観ました。これが第2シーズンの最後で、日本で放送されたのはここまでです。第3シーズンからはロビンソン一家とドクター・スミス、ロボットはこの星を離れて宇宙を彷徨うことになります。

この話では2つの星のエイリアンが登場しますが、最初のエイリアンが登場した時の外見は、”The Golden Man”に出てきた悪い方のエイリアンで、その後すぐに良い方の爬虫類顔のエイリアンに姿を変え、その後またヒューマン形に変わります。そのエイリアンの敵のエイリアンはこれも前に出てきたエイリアンですが、今回は最初のエイリアンが持っているベルト形の装置を狙います。良く理由は分かりませんが、ペニーは最初のエイリアンからその装置をもらって、敵のエイリアンには渡さないことを約束します。しかしドクター・スミスが例によって地球に帰れるかも、ということで敵のエイリアンと交渉し、ベルト形の装置を渡す代りに地球に転送してもらう、という約束をします。それで転送装置でドクター・スミスとペニー、ロボットが飛ばされたのはサンフランシスコのチャイナタウンでした。しかしそこには誰も他の人間がおらず、実は敵のエイリアンが小惑星上にドクター・スミスの記憶にある街並みを再現した偽の街でした。ペニーはベルト形装置を結局渡してしまいますが、最初のエイリアンが姿を変えて2人とロボットを助けに来て、無事に元の星に戻ります。最初のエイリアンは約束を破ったペニーを責めますが、モーリーンがそれは家族のためにやったので自分の欲のためではない、と説明して最初のエイリアンも納得する、というストーリーです。結局ベルト形の装置は何の意味があったのかも良く分からず、消化不良の話でした。

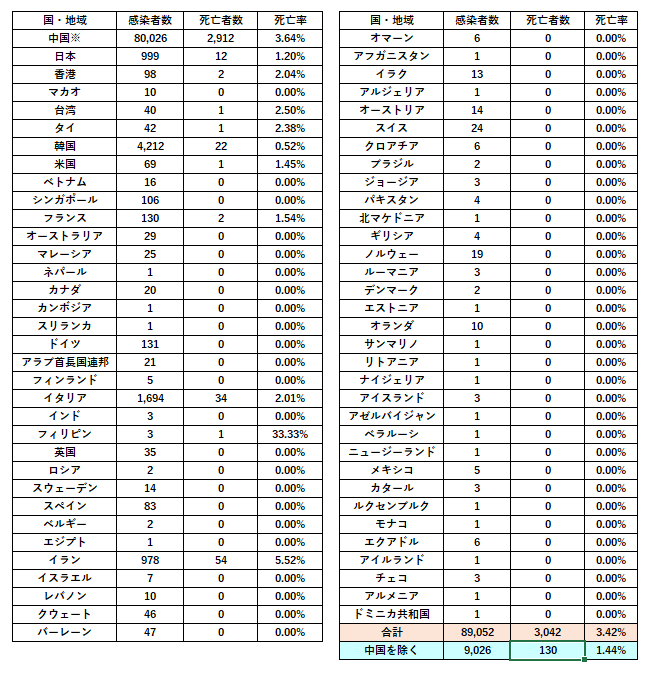

WHOのパニックを煽る発表を批判する。

昨日のアメリカのニュースでの「今回のコロナウィルスの致死率はインフルエンザよりもはるかに高い」という報道のネタ元は何とWHOでした。昨日、WHOが発表した、新型コロナウィルスの死亡率についての「世界的にみると、死亡率は感染者の3・4%に達するとした。季節性インフルエンザの死亡率は一般的に1%に遠く及ばないとし、新型コロナウイルスの致死率はより高いという。」(朝日新聞jの記事より)は、きわめて疑問です。

添付図を見れば分かるように、この死亡率は現在発表されている感染者数と死亡数で単純計算しただけのものです。(このデータは厚労省が発表した3月2日時点のものです。)

この致死率の発表には多くの疑問があります。

1.母数がおそらく今回のコロナウィルスの現在までの感染者数に比べ1000倍多いインフルエンザと比べることに統計的な意味があるのかということ。

2.中国を除いた場合の致死率は1.44%にしかなっていません。

3.先日、北海道では公式の発表数字よりも感染者数は10倍ぐらいあるだろうという調査結果が発表されました。これが正しければ、致死率はもっとはるかに低くなります。

4.中国の致死率の高さは初期の十分に治療を受けられなくて死亡した人が数字を上げています。医療体制が整い始めた2月中旬以降で統計を取れば、致死率は圧倒的に下がる筈です。

5.まだ感染者数拡大の途上であり、発表された致死率はあくまでも途中の経過的数字に過ぎません。

6.国別で見ると、日本、韓国、シンガポールといった比較的医療体制がしっかりしている国の死亡率は低くなっています。

7.そもそも既に予防接種も行われており、また治療薬もある程度ある既存のインフルエンザと今回の新型コロナウィルスを比べても意味が無く、比較するならそうしたインフルエンザが初めて登場した時どうだったかを比較するべきです。たとえば歴史的に最悪のパンデミックであるスペイン風邪は、感染者6億人、死者4000万人~6000万人と言われています。この場合の致死率は6.7%から10%になります。それに比べれば今回のコロナウィルスの致死率は大幅に低いです。

WHOがこういう発表をする度に、世界中でのパニックが拡大しています。そういったパニックが社会に与える悪影響の深刻さを考え、WHOももう少し発表の仕方を考えるべきだと思います。

アメリカもウィルスパニックに

毎日PodCastで英語のニュース(BBC、CNN、ABC、CBC、NBC、FO

毎日PodCastで英語のニュース(BBC、CNN、ABC、CBC、NBC、FO

日本のパニック買い占めは既にアメリカにも伝染し、アメリカでも紙類、マスク、消毒用

それ以上に驚くのが、アメリカの全国ネットのニュースが、平気でまったくのデマ情報を

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳第17回目を公開しました。

ちょっと間が空きましたが、ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第17回目を公開しました。この部分ではシチリア島が多く登場します。シチリア島のイメージはマフィアかヴェルディの「シチリア島の夕べの祈り」で、どちらにしても結構暴力的なのですが、実は歴史的にはラテン文化、ギリシア文化そしてゲルマン文化が融合した興味深い場所なのだということが分かりました。

アリババのジャック・マー氏からの支援物資に添えられた漢詩句

この記事(中国のアリババの創始者のジャック・マー氏が日本からの支援のお返しとしてマスク他を送ってくれるという記事)に、最初はなかなかいい話だと思って読んでいましたが、その物資に添えられた漢詩句に絶句。「青山一道、同担風雨」だそうで、日本では青山は「緑の山」という意味よりもむしろ「人間至る所青山あり」の連想で、「青山=墓」というイメージが強いと思いますが。そういう意味で解釈すると「日本にも中国にもコロナウィルスで多数の死者が出て墓が連なり、それに風雨があたっている」となってしまいます。デジタル大辞泉の「青山」の2番目の説明は「《蘇軾「授獄卒梁成以遺子由」の一節「青山に骨を埋むべし」から》人が死んで骨を埋める土地。墳墓の地。死に場所。「人間到 (いた) る所青山あり」」です。

新型コロナウィルス対策:無策が最良の策?

スペイン風邪の教訓から、今回のコロナウィルスへの対処の個人的なアイデア。

注:以下は単なる個人の思いつきレベルで、十分な科学的な検討は行っていません。

スペイン風邪は1918年3月にアメリカのカンザス州の米軍基地から流行が始まり、約3年近く世界中に当時の人口の約1/3の感染者を生み、1920年の10月頃、ほぼ終息します。

この終息の理由ですが、当時はスペイン風邪のウィルス(H1N1亜型、実はこのウィルスの正体が最終的に確定したのは実に1997年です。)は分かっていなかったため、有効なワクチンが作られた訳でもなく、(正しいウィルスを対象にした)予防接種もまったくされていませんでした。では何故終息したかということについて、もっとも明証性が高い仮説は、世界のほとんどの人が何らかの形でこのウィルスに感染した結果として(症状がごく軽かった人は感染者としてカウントされなかった)、体内に抗体が出来、このウィルスが更に新しく感染者を広げる可能性が非常に低くなった結果終息したということです。(それからもう一つ、スペイン風邪は当時はまったく新型の病気だと思われていましたが、実は以前一度流行していたことが分かっており、1918年当時で高齢者は抗体を持っていました。)

この経験を今回のコロナウィルスに応用すると、ウィルスを封じ込めるより、むしろ早く多くの人に感染してもらって抗体を持った人を増やした方がいいのではないかということです。もちろん予防接種がすぐ可能ならそれが一番いいのですが、それにはおそらく時間がかかります。今回のウィルスに感染しても8割の人は軽症だと言われています。もちろん重症化して死に至る人もありますから、そういう人への治療体制は十分に整備しなければならないですが、全国の学校を休みにして、経済その他への重大な影響を社会に与えるより、そっちの方がトータルではマシなのではないかと思います。

そもそもマスコミがヒステリックに報道しなければ、今回の件はちょっと変わった風邪が流行っているというレベルでおしまいで、知らない内に流行って知らない内に終息していた、ということで終わったと思います。政治家も個人もまずはパニックに陥ったり、ヒステリックな対応をしないことが一番重要だと思います。

今回のコロナウィルスによる死者より、リーマンショック級の不況が引き起こされることの方がはるかに心配です。

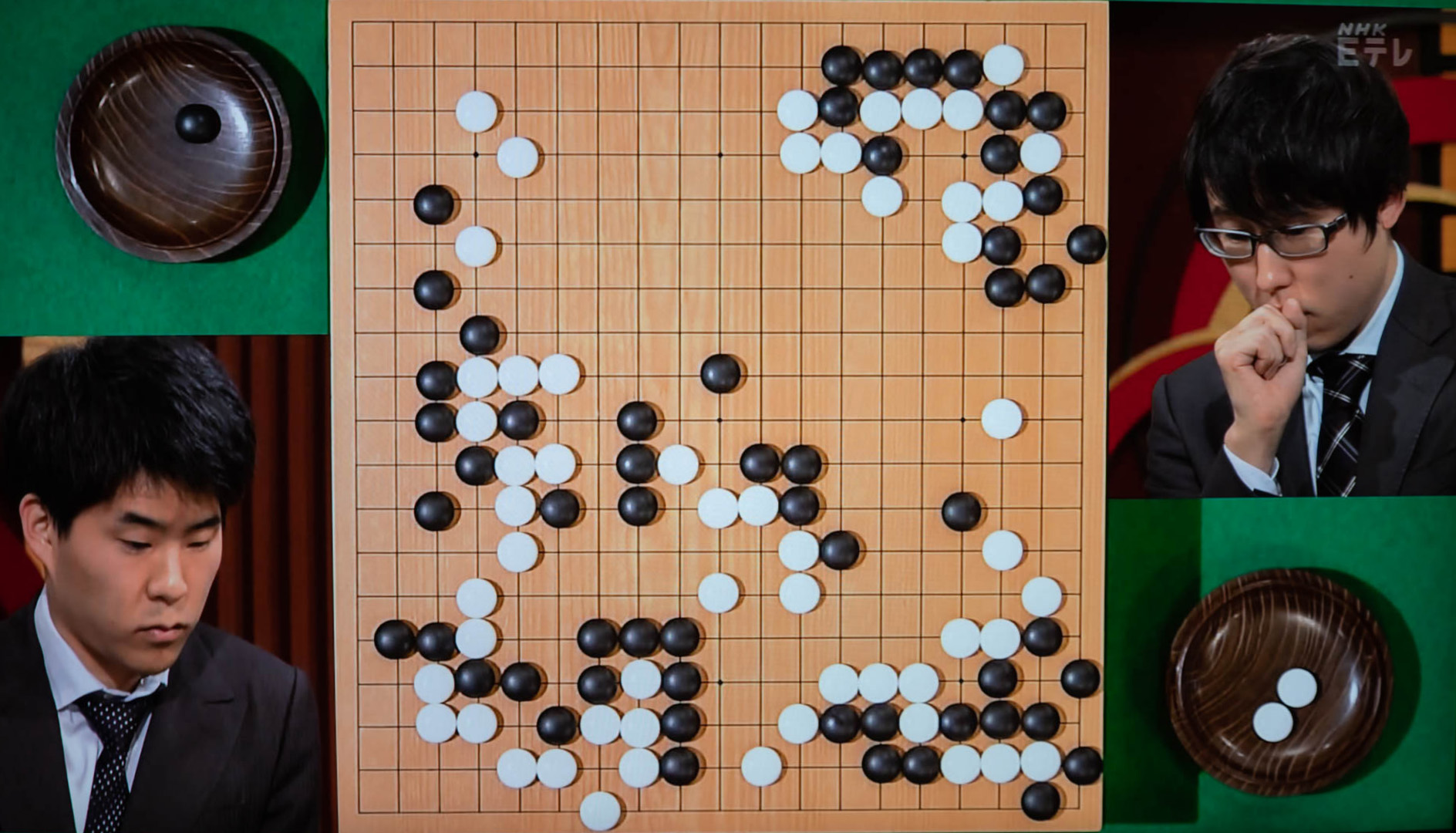

NHK杯戦囲碁 伊田篤史8段 対 井山裕太3冠王

NHK杯戦の囲碁は、準々決勝の最終局で、伊田篤史8段と井山裕太三冠王の、ヘビー級同士の対戦です。最初から最後まで見応えのある応酬でした。局面はまず右下隅で動き、白が3子を捨て石に下辺で締め付け厚みを築きました。この厚みをバックに左辺で黒に対して5線から利かした後、左下隅から跳ね出して下辺の黒を切り離しました。白が左辺で切りを入れてここでも厚みを築き、下辺の黒の壁石の角に白が打ったのが迫力のある攻めでした。その後の攻防で白は上辺に先着し、黒は右上隅の地を囲った時、白は小目の黒に付けて利かしに行きましたが、黒は反発し、ここの攻防が一番見応えがありました。黒は最強の手を打ち右上隅も上辺もつながって上手くやったかと思いましたが、白も考慮時間を使って最善の手を打ち、ワカレとしては互角で、全局的には中央の黒がまだ弱いのに対して白がまた厚みを築き、黒が上辺に入っていくことがほぼ不可能になり、白の優勢となりました。黒はヨセでも白から先手3目の所で逆ヨセを打たれ、1目半ほど損しました。最後に劫が2箇所残りましたが、白は左上隅を捨てて最初の劫を継ぎ、そうすると下辺の黒が切り離され眼が無く、もう一つの劫が本劫になりました。黒は劫に勝つためには右上隅の一部を捨てるしか無く、先ほど左上隅で得した分より損が大きく、ここで黒の投了となりました。 井山裕太三冠王は一時期の7冠王からするとかなり後退していますが、その強さは健在でした。

本日(2月28日)19:30のスーパーライフのティッシュペーパー売り場

本日(28日)19:30の宿河原のスーパーライフのティッシュペーパーなどの紙製品の状況。先日も台風19号でパン類が売り切れになった写真を撮ったばかりです。ちなみにレジでは、左のレジの前に「紙製品は一人一個まで」という張り紙があり、そのすぐ右のレジの前には、「紙製品は一人二個まで」とあり、思わず店員に「どっちが正しいんだよ!」と口調も荒く言ってしまいました。(反省)おそらく、今日の午前中くらいまでは「一人二個」でその後「一人一個」に変更されて、張り紙を貼り替える時に気がつかなかったのでしょう。

本日(28日)19:30の宿河原のスーパーライフのティッシュペーパーなどの紙製品の状況。先日も台風19号でパン類が売り切れになった写真を撮ったばかりです。ちなみにレジでは、左のレジの前に「紙製品は一人一個まで」という張り紙があり、そのすぐ右のレジの前には、「紙製品は一人二個まで」とあり、思わず店員に「どっちが正しいんだよ!」と口調も荒く言ってしまいました。(反省)おそらく、今日の午前中くらいまでは「一人二個」でその後「一人一個」に変更されて、張り紙を貼り替える時に気がつかなかったのでしょう。

しかしまあ、こうなることを私は予想していて、既にトイレットペーパー、キッチンペーパー、ティッシュペーパーについてはいつもより備蓄を増やしてあります。(花粉症の季節だけでなく、ハウスダストのアレルギーなので、一年中ティッシュペーパーを1箱/日くらい使います。)

Pythonの入門書

こんなの買っちゃいました。実は明日外部での研修で「Iotによるセンサープログラミング」というの受講するんですが、使うPCがラズパイで、言語がPythonなんです。センサーから受信した情報を処理するだけなんで、大したプログラミングではないと思いますが、一応レファレンス代わりにと思って。もっと安いのにしようかと思いましたが、そうするとPythonの本はプログラミング初心者用が多すぎて結局高くてもオライリーの方がいいだろうと言うことで。

こんなの買っちゃいました。実は明日外部での研修で「Iotによるセンサープログラミング」というの受講するんですが、使うPCがラズパイで、言語がPythonなんです。センサーから受信した情報を処理するだけなんで、大したプログラミングではないと思いますが、一応レファレンス代わりにと思って。もっと安いのにしようかと思いましたが、そうするとPythonの本はプログラミング初心者用が多すぎて結局高くてもオライリーの方がいいだろうと言うことで。

Pythonは前も書いたことがありますが、昔これで書かれたLinux用のメーリングリストを使っていましたが、非常にメモリーを食うし、動作が重いという印象を持っていて、イマイチ好きになれませんでした。ただ、最近Excelファイルの処理の自動化をするのに、時代遅れのVBAではなく、Pythonでやっている例があるみたいなので、そっちにも使えないかと思っています。ご承知の通り、今のExcelはZIP圧縮のXMLファイルのテキスト(Open XML)なんで、一々Excelを立ち上げて処理しなくても、ファイル自体をいじることが簡単に出来ます。