宇宙家族ロビンソンの”Space Croppers”を観ました。何というか第1シーズンの中で最悪の話でした。まず第一に、原子力潜水艦シービュー号に出てきたのとまったく同じ顔をしている「狼男」が登場します!地球から何光年も離れた惑星に、狼すらいないのに狼男です。しかも更に変なのは、狼男はある意味どうでも良い付け足しの設定になっていること。突然ロビンソン一家の住む星にやってきたエイリアンの一家は、おそらく寡婦と、妙齢の娘と、言葉をしゃべれない息子で、変な植物を育てています。実はこの息子が満月の時は狼男に変身し、娘は何と魔女です。ドクター・スミスは意外な所で女たらしの才能を発揮し、寡婦を口説きます。最初はけんもほろろだったのが、そのうちチヤホヤしてくれるドクター・スミスを気に入り、結局二人は結婚することになります。ドクター・スミスの真の目的は当然地球に帰ることでしたが、目的地は別の星で、ドクター・スミスの目論見は外れます。結局、一家の正体が分かり、また彼らが育てていた植物は食人植物で、ロビンソン一家を最初からエサにしようとしていたことが分かり、ドクター・スミスがほうほうの体で逃げ出して一件落着という話です。もはや初期のシリアスな調子は影を潜め、ドクター・スミスがひたすら目立つドタバタコメディーになってしまっています。ただ、全体の「宇宙家族ロビンソン」の印象はそっちの方が多いと思います。

宇宙家族ロビンソンの”Space Croppers”を観ました。何というか第1シーズンの中で最悪の話でした。まず第一に、原子力潜水艦シービュー号に出てきたのとまったく同じ顔をしている「狼男」が登場します!地球から何光年も離れた惑星に、狼すらいないのに狼男です。しかも更に変なのは、狼男はある意味どうでも良い付け足しの設定になっていること。突然ロビンソン一家の住む星にやってきたエイリアンの一家は、おそらく寡婦と、妙齢の娘と、言葉をしゃべれない息子で、変な植物を育てています。実はこの息子が満月の時は狼男に変身し、娘は何と魔女です。ドクター・スミスは意外な所で女たらしの才能を発揮し、寡婦を口説きます。最初はけんもほろろだったのが、そのうちチヤホヤしてくれるドクター・スミスを気に入り、結局二人は結婚することになります。ドクター・スミスの真の目的は当然地球に帰ることでしたが、目的地は別の星で、ドクター・スミスの目論見は外れます。結局、一家の正体が分かり、また彼らが育てていた植物は食人植物で、ロビンソン一家を最初からエサにしようとしていたことが分かり、ドクター・スミスがほうほうの体で逃げ出して一件落着という話です。もはや初期のシリアスな調子は影を潜め、ドクター・スミスがひたすら目立つドタバタコメディーになってしまっています。ただ、全体の「宇宙家族ロビンソン」の印象はそっちの方が多いと思います。

投稿者: kanrisha

台風19号の接近で既にパニック状態に…

宇宙家族ロビンソンの”His Majesty Smith”

宇宙家族ロビンソンの”His Majesty Smith”を観ました。ドクター・スミスとウィルが野原の岩の上で王冠を発見。それはあるエイリアンが自分達の王様を異星人から迎える習慣があるとのことで置いたものでした。エイリアンは最初はウィルを王様に選ぼうとしますが、ウィルは家族と離れ離れになりたくないと断り、例によってドクター・スミスがしゃしゃり出て自分が王様になります。ドクター・スミスが宇宙船に連れて行かれてチヤホヤされていると、突然そのエイリアン達は動作を停止します。実はそれらはアンドロイドで、別のエイリアンが操っていたものでした。ドクター・スミスが選ばれた王様とは、ある儀式の犠牲として捧げられる王様で殺されてミイラにされるものでした。しかもエイリアンはドクター・スミスの複製を作ってロビンソン一家にそれを残そうとします。その複製は実はドクター・スミスの欠点を取り去った善のドクター・スミスでした。ロビンソン一家は突然甲斐甲斐しく働き出したドクター・スミスに驚きます。本物のドクター・スミスはエイリアンの後頭部を硬い物で殴り、その隙に宇宙船を逃げ出します。ロビンソン一家は2人のドクター・スミスに戸惑いますが、その内にエイリアンがドクター・スミスを渡すようにとやってきます。ロビンソン一家のフォースフィールドもレーザーガンも役に立ちません。するとドクター・スミスは自分が犠牲になって皆が助かるなら、と別れを言って去って行きます。実は本物のドクター・スミスが善のドクター・スミスを説得して自己犠牲はそっちの役柄だろう、と言葉巧みに言って入れ替わったものでした。という具合で中々良く出来た脚本でした。

宇宙家族ロビンソンの”His Majesty Smith”を観ました。ドクター・スミスとウィルが野原の岩の上で王冠を発見。それはあるエイリアンが自分達の王様を異星人から迎える習慣があるとのことで置いたものでした。エイリアンは最初はウィルを王様に選ぼうとしますが、ウィルは家族と離れ離れになりたくないと断り、例によってドクター・スミスがしゃしゃり出て自分が王様になります。ドクター・スミスが宇宙船に連れて行かれてチヤホヤされていると、突然そのエイリアン達は動作を停止します。実はそれらはアンドロイドで、別のエイリアンが操っていたものでした。ドクター・スミスが選ばれた王様とは、ある儀式の犠牲として捧げられる王様で殺されてミイラにされるものでした。しかもエイリアンはドクター・スミスの複製を作ってロビンソン一家にそれを残そうとします。その複製は実はドクター・スミスの欠点を取り去った善のドクター・スミスでした。ロビンソン一家は突然甲斐甲斐しく働き出したドクター・スミスに驚きます。本物のドクター・スミスはエイリアンの後頭部を硬い物で殴り、その隙に宇宙船を逃げ出します。ロビンソン一家は2人のドクター・スミスに戸惑いますが、その内にエイリアンがドクター・スミスを渡すようにとやってきます。ロビンソン一家のフォースフィールドもレーザーガンも役に立ちません。するとドクター・スミスは自分が犠牲になって皆が助かるなら、と別れを言って去って行きます。実は本物のドクター・スミスが善のドクター・スミスを説得して自己犠牲はそっちの役柄だろう、と言葉巧みに言って入れ替わったものでした。という具合で中々良く出来た脚本でした。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し 新闘篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、新闘篇を読了しました。前巻では主人公である熊木公太郎が登場しましたが、この巻では佐藤菊太郎の息子、佐藤兵之助が登場します。その登場の仕方が実に格好良く、一部の隙も無く、才気の塊でかつ美少年というある意味理想的な人物であるかのように描かれています。でも白井がこの兵之助を必ずしも理想の人間などとは思っていないことは、次の神曲篇で明らかになります。そしてこの二人の「二代目」は親たちが富士の麓で争ってから二十数年後に、今度は日光に建設予定の霊城の軍師の座を巡って争うことになります。ただ、良く考えると変な所もあり、熊木伯典は確かに富士の麓の調練城建設の軍師にはなりましたが、自身の身の上を書いた書き付けの偽物に踊らされて、途中で病気を口実に軍師の仕事を放り出している筈です。そういう過去の不適切な実績があるのに何故また軍師候補に選ばれるのかという疑問です。賛四流の方は一旦お家断絶になりながらも、何とか地位回復運動が成功して、軍師候補に入れてもらったというのは分からなくはないです。(結局、今回の日光の霊城勝負に勝った兵之助もまた、諸般の事情で城作りを途中で投げ出すのであり、江戸時代の数少ない新しい城の建設で、両方が最後までやり遂げていないということになります。)

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、新闘篇を読了しました。前巻では主人公である熊木公太郎が登場しましたが、この巻では佐藤菊太郎の息子、佐藤兵之助が登場します。その登場の仕方が実に格好良く、一部の隙も無く、才気の塊でかつ美少年というある意味理想的な人物であるかのように描かれています。でも白井がこの兵之助を必ずしも理想の人間などとは思っていないことは、次の神曲篇で明らかになります。そしてこの二人の「二代目」は親たちが富士の麓で争ってから二十数年後に、今度は日光に建設予定の霊城の軍師の座を巡って争うことになります。ただ、良く考えると変な所もあり、熊木伯典は確かに富士の麓の調練城建設の軍師にはなりましたが、自身の身の上を書いた書き付けの偽物に踊らされて、途中で病気を口実に軍師の仕事を放り出している筈です。そういう過去の不適切な実績があるのに何故また軍師候補に選ばれるのかという疑問です。賛四流の方は一旦お家断絶になりながらも、何とか地位回復運動が成功して、軍師候補に入れてもらったというのは分からなくはないです。(結局、今回の日光の霊城勝負に勝った兵之助もまた、諸般の事情で城作りを途中で投げ出すのであり、江戸時代の数少ない新しい城の建設で、両方が最後までやり遂げていないということになります。)

でこの2回目の対決が本当に面白いです。佐藤兵之助は、今やかつての伯典なみの奸智を身につけた三平に対してもまったくひけを取らず、また自分の父親のかつての失敗から十二分に学び、危なげなく準備を進めていきます。かたや公太郎の方は、容姿こそ兵之助に劣らない美少年(小里の息子なんですからそれはそうでしょう)ですが、例によって超マイペースで、日光に向かう途中で蛙取りに夢中になって土地の親分の所に挨拶に行くことになり、そこで捕まっていた遊女のお蓮をこともあろうに負ぶってやりながら日光入りします。「釣り馬鹿日誌」という漫画に浜ちゃんという主人公がおり、誰に聞いても「ペケ社員」で仕事はまったく出来ないけれど、実は広範囲の人に好かれているという設定です。この設定はほとんど公太郎そのままです。

まあ、こういう二人の対決なので直接対決すれば兵之助が勝つのは言うまでもないですが、公太郎の方は、実地勝負の弓矢当ての時にまたも影法師に邪魔されます。そしてその影法師の正体がここで明らかになりますが、その執念深さもある意味恐ろしいもので、結局今回の対決でも裏技を駆使した伯典側の陰謀を最後に暴いて絶命します。ある意味壮絶な人生です。

という訳で、負けるべくして負けた公太郎ですが、猿回しの助一が「公太郎ほどいい人は他にいない」ということで、仲直りしに駆けつけましたし、また公太郎に救い出された遊女のお蓮も公太郎のことが本当に好きになります。

並みの作家であれば、親の佐藤菊太郎が受けた敗北の恥辱を、その子の兵之助が見事仇を討って天晴れ目出度し、で終わりですが、まだこの物語は中盤に過ぎません。

オライリーの動物表紙本 (Laravel)

久し振りにオライリーの動物表紙本を購入。

久し振りにオライリーの動物表紙本を購入。

会社でPHP+Laravel+MySQLで業務システムをベースを業者に作らせてそれを私が少しずつ改造しています。

その過程で出てきた問題について、手持ちの日本語の本2冊はまったくといっていいほど役に立たず。まあWebで大体は事足りてはいますが、きちんとまとまった知識を得るために購入しました。

単にPHPだけでゴリゴリ書くのと、Laravelを使うのの比較ですが、Laravelを使った場合、

(1)データベースの操作が簡単。データベースをそのままオブジェクトとしてPHPの中で扱え、ベタにSQL文を書く必要が無い。データベース自体の作成も、php artisan migrateで簡単に出来る。

(2)入力データのバリデーションが簡単。最初から豊富なValidationのライブラリーが用意されています。一般にPHPだとこの辺りをはしょってしまう場合が多く、その場合使えないゴミデータだらけのデータベースを作ってしまうことになります。

(3)認証関係の実装もきわめて楽。基本的にコマンド一発と若干のrouteファイルの変更のみで、認証、ID登録、パスワード変更などが利用出来る。

欠点としては

(1)大したことをやらなくても、かなりの数のファイルを入れる必要があり、容量的には無駄が多い。

(2)今回作ったのは小規模なシステムなんで問題にはなっていませんが、ベタPHPに比べると処理速度的には不利で、他のフレームワークと比べても遅いという評判。

(3)やたらと更新されている。

まあ遅くて重いPythonが今もてはやされている状況なんで、これらの欠点は大きな問題ではないと思います。

(3)は逆に言うと広く使われている証拠とも言えます。今回買った本は2019年春の第2版であり、Ver.5.xに対応。(現在最新版は6.0)

宇宙家族ロビンソンの”The Space Trader”

宇宙家族ロビンソンの”The Space Trader”を観ました。ドクター・スミスが何故かベレー帽をかぶって気取って絵(抽象画)を描いている所に宇宙嵐が来て、ロビンソン一家の菜園と給水システムが被害を受けます。そこにタイミング良く現れたのが宇宙商人でした。(その乗ってきた宇宙船は、前の宇宙海賊が使っていたのと同じものです。)商人は言葉巧みに飢えているドクター・スミスに取引をもちかけ、ドクター・スミスはわずかな食料と引き換えにロボットを売り渡してしまいます。しかし、それは当然ロビンソン一家とドンから強い非難を受け、誰も口をきいてくれなくなります。それにいたたまれなくなったドクター・スミスはロボットを取り戻す交渉に行きますが、商人はドクター・スミスそのものが欲しいと言います。しかし引き渡しは200年後でいいとのことなので、ドクター・スミスは応じて、右手を契約書マシンに登録させられます。首尾良くロボットは連れて帰りましたが、商人は出発するのでドクター・スミスを引き渡せと言います。200年後の契約というのは口で言っただけで、本当の契約書にはすぐ引き渡すとあると主張します。ドクター・スミスの右手の手形によって、ドクター・スミスは商人に連れて行かれます。ウィルが救助に来て、何とか連れ戻しますが、追いかけて来た商人にロボットが、そもそも嵐が起きたのはこの商人が持っているマシンによるものであることを暴露します。ロボットがドクター・スミスの手形を電撃で焼き払い、また商人の飼い犬のシェパードみたいな犬を追い払って一件落着です。

宇宙家族ロビンソンの”The Space Trader”を観ました。ドクター・スミスが何故かベレー帽をかぶって気取って絵(抽象画)を描いている所に宇宙嵐が来て、ロビンソン一家の菜園と給水システムが被害を受けます。そこにタイミング良く現れたのが宇宙商人でした。(その乗ってきた宇宙船は、前の宇宙海賊が使っていたのと同じものです。)商人は言葉巧みに飢えているドクター・スミスに取引をもちかけ、ドクター・スミスはわずかな食料と引き換えにロボットを売り渡してしまいます。しかし、それは当然ロビンソン一家とドンから強い非難を受け、誰も口をきいてくれなくなります。それにいたたまれなくなったドクター・スミスはロボットを取り戻す交渉に行きますが、商人はドクター・スミスそのものが欲しいと言います。しかし引き渡しは200年後でいいとのことなので、ドクター・スミスは応じて、右手を契約書マシンに登録させられます。首尾良くロボットは連れて帰りましたが、商人は出発するのでドクター・スミスを引き渡せと言います。200年後の契約というのは口で言っただけで、本当の契約書にはすぐ引き渡すとあると主張します。ドクター・スミスの右手の手形によって、ドクター・スミスは商人に連れて行かれます。ウィルが救助に来て、何とか連れ戻しますが、追いかけて来た商人にロボットが、そもそも嵐が起きたのはこの商人が持っているマシンによるものであることを暴露します。ロボットがドクター・スミスの手形を電撃で焼き払い、また商人の飼い犬のシェパードみたいな犬を追い払って一件落着です。

しかし、ここ数回前くらいから、以前は単に聞かれたことに答えるだけだったロボットが、段々とドクター・スミスにはため口を利くようになり、時には嘲笑したりします。この話でも一回は自分を騙したドクター・スミスに腹を立てていましたが、最後は救います。

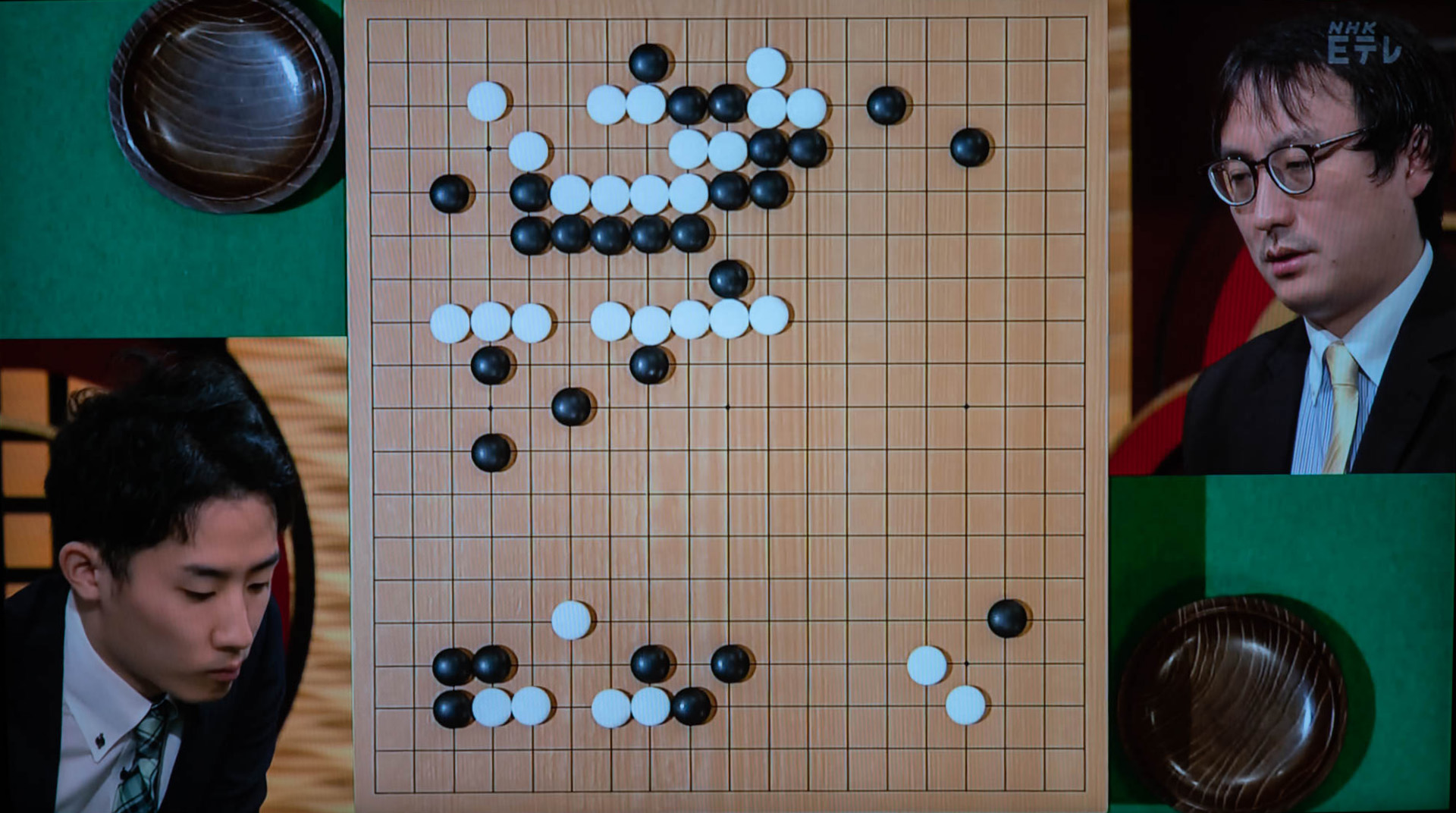

NHK杯戦囲碁 富士田明彦7段 対 藤井秀哉7段

昨日の(昨日はオペラを観に行ったので録画で観ました)NHK杯戦の囲碁は黒番が富士田明彦7段、白番が藤井秀哉7段の対戦です。解説者の「じっくりしたヨセ勝負の碁」になるのでは、という戦前予想は外れ、最後は大石の生き死にで勝敗が決まるという戦いの碁になりました。布石は黒はタスキの星でスタート、左上隅の白には左辺から小ゲイマでかかって白がコスミで受け、そのまま黒は放置して他を打ちました。白は更に左辺で黒をはさんで行きましたが、黒は更に手を抜いて右上隅の星から上辺に向かって小ゲイマに締まりました。右下隅で白がまたもコスミに受けた後、左上隅で黒はコスんだ白石に付けて動き出しました。ここの折衝は黒が左辺を左下隅から展開して挟んだため、黒と白の競い合いになりました。黒は白石を押して行き、白も延びて行きましたが、この時右上隅の星から小ゲイマに締まったのが、白の上辺の発展を阻止しているというのが黒の言い分でした。結局黒の最後の押しに、白が左辺の石から中央に飛んだので、黒は上辺の白を二段バネして中央に厚みを築きました。しかし白も上辺に20目ぐらいの地を確保しました。黒は中央の白に覗きを2つ打ちましたが、3つ目の真ん中は覗かずに、機が熟してからの割り込みを狙いました。黒が下辺に開いた所で、白は左下隅の星の黒に付けていき、左下隅から下辺に展開しました。この白を攻めつつ黒が下辺を右下隅に向かって詰めた時、白は右辺を挟みました。ここで黒は左上隅と同じく白のコスミに付けて行きました。これに対し白はハネずに下辺の黒に付けて行き、黒が当てこんで、結局下辺は白が黒1子を取ってほぼ治まり、黒が右下隅の地を確保しました。この折衝は黒が少し得をした感じです。黒は右下隅からハネを利かせて右辺の大きな挟みに回りました。ここに打てたので黒には希望が出てきました。白は完全には治まっていない下辺の石、右辺の石、左辺から延びる大石という3箇所に薄い石が出来ました。それに対し、黒が中央と右辺の間を割きに来た時に、中央から右辺へなだれ込んだのがちょっと頑張りすぎでは無かったでしょうか。黒は中央と右辺の上側の白との間を裂きましたが、白は黒が右辺から一間に飛んでいる間に割り込みました。この結果、黒は中央の白を切り離して厚くなり、中地も見込めそうになりました。その代り右辺では白が大きく得をしました。後は残された中央の白石をうまくしのげば白の勝ちですが、黒もさすがに本気で取りに行きました。この後白は色々手を打ちましたが、結局の所この大石に活きは無く、白の投了となりました。

チャイコフスキーの「エフゲニー・オネーギン」(新国立劇場)

新国立劇場で「エフゲニー・オネーギン」を観てきました。(主催者が使っている表記は「エウゲニ・オネーギン」)新作のようですが、素晴らしい公演であり、歌手のほぼ全てが良く、また演出も1922年のスタニスラフスキーの演出をベースにして一部を現代風に改良したもので、非常にオーソドックスでかつ神経の行き届いたもので、このオペラを本当に楽しむことが出来ました。演出で気付いた点では、第1幕のタチアーナが地味な格好をした田舎娘として登場するのに対し、第3幕の舞踏会では、他の参加者が地味な黒と白のドレスを着ているのに対し、タチアーナ一人が真っ赤なドレスで登場し、他から際立って目立つようにしています。そしてその次の場では、愛を告げるオネーギンに対し、自分もまたオネーギンを愛していると言う時にはその赤いドレスを脱ぎ捨て地味な服に戻っています。また第2幕の舞踏会では、レンスキーがオネーギンにオリガを取られてしまって激高するのに、オリガが自家製のジャムをスプーンにすくって、これでも舐めて落ち着きないとやるのが非常にユーモラスで、またロシアらしさを良く出していました。

新国立劇場で「エフゲニー・オネーギン」を観てきました。(主催者が使っている表記は「エウゲニ・オネーギン」)新作のようですが、素晴らしい公演であり、歌手のほぼ全てが良く、また演出も1922年のスタニスラフスキーの演出をベースにして一部を現代風に改良したもので、非常にオーソドックスでかつ神経の行き届いたもので、このオペラを本当に楽しむことが出来ました。演出で気付いた点では、第1幕のタチアーナが地味な格好をした田舎娘として登場するのに対し、第3幕の舞踏会では、他の参加者が地味な黒と白のドレスを着ているのに対し、タチアーナ一人が真っ赤なドレスで登場し、他から際立って目立つようにしています。そしてその次の場では、愛を告げるオネーギンに対し、自分もまたオネーギンを愛していると言う時にはその赤いドレスを脱ぎ捨て地味な服に戻っています。また第2幕の舞踏会では、レンスキーがオネーギンにオリガを取られてしまって激高するのに、オリガが自家製のジャムをスプーンにすくって、これでも舐めて落ち着きないとやるのが非常にユーモラスで、またロシアらしさを良く出していました。

オネーギンは、日本風に言えば「高等遊民」であり、働かずにおそらく貴族の地位と世襲の財産でぶらぶらしているのであり、教養はあるのでしょうが、観る人には好かれないキャラクターです。また舞踏会で集まった人から悪口を言われたことへの腹いせで、友人であるレンスキーの恋人のオリガ(タチアーナの妹)を口説き、結果としてレンスキーと決闘する羽目になります。しかもその決闘で結局レンスキーを撃ち殺してしまいますので、ますます救いがありません。(「インテリ」という言葉はロシア語のインテリゲンツィアから来ていますが、その言葉には最初から「理解されにくい少数者、大衆から浮いた存在」といったネガティブな意味合いがあったと思います。)その一方でタチアーナは「貞淑なロシア女性」の理想として多くのロシア人に愛されているのだそうですが、オネーギンが嫌われキャラでその対照で得をしている部分がありますし、また「貞淑」を美徳とするのは、ある意味非常に男性的視点による一方的な美化のように思います。

もしこのお話がイタリアオペラだったら、タチアーナはオネーギンの今さらながらの求愛に、それでも心が動いて誘惑に堕ちてしまい、二人はいい仲になり、それに気がついたグレーミン公爵が二人が不倫している現場に押し入って二人をピストルで射殺しておしまい、ということに間違いなくなると思います。(例えばザンドナイの「フランチェスカ・ダ・リミニ」とか。)そういう意味ではこのオペラはオペラの中では異色の作品であり、特異な位置を占めていると思います。

歌手は本当に良かったですね。オネーギン役のワシリー・ラデュークは素晴らしい演技でしたし、またタチアーナ役のエフゲニア・ムラーヴェワは美人で背もあり、タチアーナ役がはまり役と思います。またレンスキー役もグレーミン公爵役も本当に良かったです。

宇宙家族ロビンソンの”The Challenge”

宇宙家族ロビンソンの”The Challenge”を観ました。ジュピター2号に夜中に侵入者があるので、ドクター・スミスとウィルが警報装置を張り巡らして外で寝ていたら、ウィルと同じで12歳のエイリアンの少年が槍を持ってやってきます。その少年はある星の支配者の息子で、その後を継ぐためには、彼の勇気を証明する必要があるということで、やたらとウィルにからんで来ます。結局その少年クオモとウィルは、クオモの父「支配者」(「王様と私」のユル・ブリンナーみたいな俳優)の立ち会いの下で果たし合いを行います。最初の戦いではウィルが負けましたが、徐々にウィルが盛り返し、互角の戦いになります。そこでその「支配者」がクオモの代役で戦うと言い出し、結局ロビンソン博士がその相手になります。それは5万ボルトの電撃を持つ剣による斬り合いでしたが、ロビンソン博士が勝ちます。父親に信用してもらえなかったクオモは自分の勇気を証明するために、ある洞窟のモンスターに槍だけで挑み、それを助けに父親が来て、という所で唐突に終わって次週予告に変わります。何というか、1960年代ではまだ色濃くあった男性マッチョ主義の象徴的なお話でした。

宇宙家族ロビンソンの”The Challenge”を観ました。ジュピター2号に夜中に侵入者があるので、ドクター・スミスとウィルが警報装置を張り巡らして外で寝ていたら、ウィルと同じで12歳のエイリアンの少年が槍を持ってやってきます。その少年はある星の支配者の息子で、その後を継ぐためには、彼の勇気を証明する必要があるということで、やたらとウィルにからんで来ます。結局その少年クオモとウィルは、クオモの父「支配者」(「王様と私」のユル・ブリンナーみたいな俳優)の立ち会いの下で果たし合いを行います。最初の戦いではウィルが負けましたが、徐々にウィルが盛り返し、互角の戦いになります。そこでその「支配者」がクオモの代役で戦うと言い出し、結局ロビンソン博士がその相手になります。それは5万ボルトの電撃を持つ剣による斬り合いでしたが、ロビンソン博士が勝ちます。父親に信用してもらえなかったクオモは自分の勇気を証明するために、ある洞窟のモンスターに槍だけで挑み、それを助けに父親が来て、という所で唐突に終わって次週予告に変わります。何というか、1960年代ではまだ色濃くあった男性マッチョ主義の象徴的なお話でした。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し、主人公篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、第三篇の主人公篇を読了しました。第二巻の江戸篇からいきなり二十数年が飛んでおり、読者は小里が伯典の妻としてどのような暮らしをしたのか、また主人公である熊木公太郎の幼少時代がどうだったのか、などということは断片的にしか知ることが出来ません。そしてその主人公の公太郎の登場の前にいきなり出て来るのが「ばくち猿」で、猿回しの助一が連れている賢い猿で、ばくちの真似をして壺を振ってみせるだけでなく、丁半の目を正確に当てることが出来るという猿で、千葉一帯で大評判になります。しかしその評判が災いになり、ある土地の親分の所で芸を見せて、その親分の部下に博打でこの猿が四回も続けて勝ってしまったため、親分から猿を取り上げられてしまいます。まったく、この「ばくち猿」だけで短篇が書けてしまう程の見事な脇役設定です。助一は取り上げられたさばくち猿の代償に別の猿をあてがわれますが、途方に暮れている所に登場するのが公太郎です。公太郎は即座にばくち猿を取り戻してやる、と言い、親分のところに乗り込むと、さっさとばくち猿を捕らえてスタコラ逃げ出します。子分も親分も追いかけて来ますが、公太郎の剣の腕はなかなかで、全員倒してしまいます。公太郎の特長は、

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、第三篇の主人公篇を読了しました。第二巻の江戸篇からいきなり二十数年が飛んでおり、読者は小里が伯典の妻としてどのような暮らしをしたのか、また主人公である熊木公太郎の幼少時代がどうだったのか、などということは断片的にしか知ることが出来ません。そしてその主人公の公太郎の登場の前にいきなり出て来るのが「ばくち猿」で、猿回しの助一が連れている賢い猿で、ばくちの真似をして壺を振ってみせるだけでなく、丁半の目を正確に当てることが出来るという猿で、千葉一帯で大評判になります。しかしその評判が災いになり、ある土地の親分の所で芸を見せて、その親分の部下に博打でこの猿が四回も続けて勝ってしまったため、親分から猿を取り上げられてしまいます。まったく、この「ばくち猿」だけで短篇が書けてしまう程の見事な脇役設定です。助一は取り上げられたさばくち猿の代償に別の猿をあてがわれますが、途方に暮れている所に登場するのが公太郎です。公太郎は即座にばくち猿を取り戻してやる、と言い、親分のところに乗り込むと、さっさとばくち猿を捕らえてスタコラ逃げ出します。子分も親分も追いかけて来ますが、公太郎の剣の腕はなかなかで、全員倒してしまいます。公太郎の特長は、

(1)弱き者に対し味方するという正義感

(2)深く考えず突飛なほどすぐに実行に移すという行動力

(3)細かなことを気にしない大らかさ

(4)人を信じやすく騙されやすい

といった感じになります。実際、あの悪の権化というか権謀術数そのものの熊木伯典からどうしてこのような天真爛漫な青年が生まれて育つのかが不思議ですが、江戸篇で述べたように小里の息子というのが重要な要素となっているように思います。

また今回気がついたのはこの小説で既に「万能児・万能人間」というコンセプトが登場しているとうことです。例の伯典の出生の秘密を書いた書き付けですが、江戸篇の最後で伯典はようやく本物の書き付けを手に入れます。それには伯典または伯典の息子がいくつかの一定の技芸を修めて名乗り出れば、それなりの重要な官職に付けてやる、ということが書いてありました。伯典自身は色々悪行をやっていてもう名乗り出るのは無理だったので、息子に期待をかけ、諸芸を身につけさせようとします。実はこのことが、白井の作品のいくつかにある「万能児・万能人間」育成という話と似ているということです。この「万能児・万能人間」の話としては「陽出づる艸紙」、「豹麿あばれ暦」などがありますが、その先駆は既に「富士に立つ影」にありました。

しかしながら、公太郎の場合は「影法師」という謎の人間がつきまとい、公太郎が何かを修行して最後に免許皆伝になるといった場面でことごとく邪魔をされ、結局公太郎は何も最後まで身につけることが出来ないことになります。で、この影法師の動機をある程度解き明かしたのが、猿回しの助一で、彼は驚くべき設定ですが、裾野篇で牛曳き競争の時に佐藤菊太郎側に加担した常太の息子でした。助一は公太郎に伯典が多くの人に憎まれていることを告げ、影法師もその一人だと言います。しかし公太郎はそれを信じず、二人は喧嘩別れに終わります。

公太郎は、結局軍学の入門にも失敗し、実家に戻りますが、そこで鼠小僧次郎吉に押し入られ、公太郎の妹が機転を利かせてその次郎吉を座敷に閉じ込めたにも関わらず、次郎吉の言葉に騙されてまんまと次郎吉を取り逃がしてしまいます。次郎吉は千両もの金を伯典の屋敷から盗み、さしもの一代の栄華を誇った熊木伯典もここから没落が始まります。

しかし、兎にも角にも、白井喬二はまだ大衆小説がほんの黎明期の時に、それまでなかった公太郎というきわめてユニークなキャラクターを作り出しました。「富士に立つ影」の最大の魅力は公太郎であり、日本人がきわめて好きな人間類型です。