白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、帰来篇を読了。この巻では、登場時はあれほど輝いて見えた佐藤兵之助が、結局伯典の娘と深い仲になり公職をないがしろにしたり、その動静を探りに来た武士を切り捨てたり、また自分への使者二人が山賊に馬を奪われたのを、きちんと幕府に報告せずごまかそうとしたり、そんなこんな小手先の微茫策や失策が重なり、ついには日光の霊城の城師の職を解かれています。一方で熊木伯典が指揮した富士山麓愛鷹山の調練城も、この巻で結局建設されないで終わってしまっていることが明らかにされます。江戸時代の新築の城の建築は裾野篇の感想で書いたように実際にはほとんど無く、白井がフィクションで2つでっち上げたのですが、結局その2つとも実現しません。しかもこの篇での佐藤兵之助の独白にあるように、両派の築城術は、黒船の大砲といった西洋式新兵器の時代にはもはや古すぎて無意味になっています。そうなると熊木と佐藤の両家は一体何を争っているのか分からなくなりますが、その関係だけはもつれにもつれます。この篇では、裾野篇の花火師竜吉がどこか富士山麓の岩牢に終身刑として捕らわれていて、その捕らわれていた時の調書が熊木伯典の旧悪の証拠として重要になるため、熊木公太郎と佐藤兵之助がそれを手に入れようと争います。日光の霊城勝負では兵之助の圧勝でしたが、その後那須での山賊狩りの時の真剣勝負では公太郎は兵之助の刀を曲げてしまう程の実力差を見せつけます。この篇でも兵之助を出し抜き、伯典の入れ知恵で菊太郎の息子であると偽って調書を先に手に入れます。その後腕尽くでそれを取り返そうとした兵之助に、またも剣技で勝ち兵之助に怪我をさせます。この辺り二人の運命は対照的で、兵之助の方は何もかもうまくいかなくなっていき、逆に公太郎は大器晩成という訳ではないのですが、やることなすことがうまく行き出します。このことは女性関係でもそうで、兵之助は前篇でこともあろうに敵の家の娘と恋仲になり、妊娠させてしまいます。しかも酷薄なことに、自分の出世のため、お園とそのお腹の子を秘かに切り捨てようとします。逆に公太郎の方は、那須で知り合った錦将晩霞の妹の貢(みつぎ)と何ともほほえましい感じで恋愛関係になり、伯典と小里の両親にも認められて一緒になります。貢はお園に比べると描写が少ないのですが、美人で明るく朗らかな女性として、小里が一目で気に入ってしまう女性として描かれています。

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、帰来篇を読了。この巻では、登場時はあれほど輝いて見えた佐藤兵之助が、結局伯典の娘と深い仲になり公職をないがしろにしたり、その動静を探りに来た武士を切り捨てたり、また自分への使者二人が山賊に馬を奪われたのを、きちんと幕府に報告せずごまかそうとしたり、そんなこんな小手先の微茫策や失策が重なり、ついには日光の霊城の城師の職を解かれています。一方で熊木伯典が指揮した富士山麓愛鷹山の調練城も、この巻で結局建設されないで終わってしまっていることが明らかにされます。江戸時代の新築の城の建築は裾野篇の感想で書いたように実際にはほとんど無く、白井がフィクションで2つでっち上げたのですが、結局その2つとも実現しません。しかもこの篇での佐藤兵之助の独白にあるように、両派の築城術は、黒船の大砲といった西洋式新兵器の時代にはもはや古すぎて無意味になっています。そうなると熊木と佐藤の両家は一体何を争っているのか分からなくなりますが、その関係だけはもつれにもつれます。この篇では、裾野篇の花火師竜吉がどこか富士山麓の岩牢に終身刑として捕らわれていて、その捕らわれていた時の調書が熊木伯典の旧悪の証拠として重要になるため、熊木公太郎と佐藤兵之助がそれを手に入れようと争います。日光の霊城勝負では兵之助の圧勝でしたが、その後那須での山賊狩りの時の真剣勝負では公太郎は兵之助の刀を曲げてしまう程の実力差を見せつけます。この篇でも兵之助を出し抜き、伯典の入れ知恵で菊太郎の息子であると偽って調書を先に手に入れます。その後腕尽くでそれを取り返そうとした兵之助に、またも剣技で勝ち兵之助に怪我をさせます。この辺り二人の運命は対照的で、兵之助の方は何もかもうまくいかなくなっていき、逆に公太郎は大器晩成という訳ではないのですが、やることなすことがうまく行き出します。このことは女性関係でもそうで、兵之助は前篇でこともあろうに敵の家の娘と恋仲になり、妊娠させてしまいます。しかも酷薄なことに、自分の出世のため、お園とそのお腹の子を秘かに切り捨てようとします。逆に公太郎の方は、那須で知り合った錦将晩霞の妹の貢(みつぎ)と何ともほほえましい感じで恋愛関係になり、伯典と小里の両親にも認められて一緒になります。貢はお園に比べると描写が少ないのですが、美人で明るく朗らかな女性として、小里が一目で気に入ってしまう女性として描かれています。

後はこの篇で面白いのは、裾野篇での伯典と菊太郎の対決に巻き込まれた人々の、約25年後が描かれていることで、伯典側についた人も、その後伯典が築城を放棄して富士の裾野を離れてしまったため、不幸に陥ったことが描写されます。例えば牛曳きの源六の孫の文六などで、この文六は伯典側に協力した者の孫ということで村人から疎まれた結果、すっかりひねくれて誰にでも喧嘩を売るようになり、最後は兵之助に刺されて死んでしまいます。ある意味無くてもいいようなキャラクターですが、しかしこういう人物を登場させることで、両家の対立が両家だけに留まらず様々な人の運命を狂わせていくことが描写され、物語の重厚さを増すことに成功していると思います。

投稿者: kanrisha

宇宙家族ロビンソンの”Lost Civilization”

宇宙家族ロビンソンの”Lost Civilization”を観ました。今回はドクター・スミスは最後にちょっと出るだけです。ロビンソン博士とドンとウィルは飲料水を求めてチャリオットで遠征に出かけます。途中で火山の噴火に出くわします。それを回避した後、気温が上がりはじめますが、チャリオットの空調が動きません。昨晩ドクター・スミスがチャリオットの空調の部品を盗んで自分の部屋の空調に使ったためでした。暑さを避けてチャリオットの空調を修理するために一行は大きな洞窟に入ります。ロビンソン博士とドンが修理している間にウィルとロボットは洞窟の奥に進みますが、そこで地震が起きて、井戸のような穴にウィルが落ち、その後ロボットも落ちます。二人でその中を調べていると、それは信じられないような地下帝国で、二人はジャングルの中に眠っている少女を見つけます。ロボットがウィルにその少女にキスするように言い、そうすると少女は目を覚まし、自分は王女であると言います。そしてウィルに自分の軍隊を見せようとします。それは何千年も前から計画されていたものであり、宇宙全体を征服しようとする狂気に満ちた計画でした。ウィルの王女へのキスがその計画を発動させてしまいます。しかも最初のターゲットは地球です!結局色々あって地震を利用してその王国の装置を壊し、追いかけて来たロビンソン博士とドン、ウィルとロボットはその王国を脱出します。王女は再び眠りに入り、再度誰かがやってきてキスで目を覚まさせてくれるのを待つと言います。ちょっと王女に心が残るウィルでした。

宇宙家族ロビンソンの”Lost Civilization”を観ました。今回はドクター・スミスは最後にちょっと出るだけです。ロビンソン博士とドンとウィルは飲料水を求めてチャリオットで遠征に出かけます。途中で火山の噴火に出くわします。それを回避した後、気温が上がりはじめますが、チャリオットの空調が動きません。昨晩ドクター・スミスがチャリオットの空調の部品を盗んで自分の部屋の空調に使ったためでした。暑さを避けてチャリオットの空調を修理するために一行は大きな洞窟に入ります。ロビンソン博士とドンが修理している間にウィルとロボットは洞窟の奥に進みますが、そこで地震が起きて、井戸のような穴にウィルが落ち、その後ロボットも落ちます。二人でその中を調べていると、それは信じられないような地下帝国で、二人はジャングルの中に眠っている少女を見つけます。ロボットがウィルにその少女にキスするように言い、そうすると少女は目を覚まし、自分は王女であると言います。そしてウィルに自分の軍隊を見せようとします。それは何千年も前から計画されていたものであり、宇宙全体を征服しようとする狂気に満ちた計画でした。ウィルの王女へのキスがその計画を発動させてしまいます。しかも最初のターゲットは地球です!結局色々あって地震を利用してその王国の装置を壊し、追いかけて来たロビンソン博士とドン、ウィルとロボットはその王国を脱出します。王女は再び眠りに入り、再度誰かがやってきてキスで目を覚まさせてくれるのを待つと言います。ちょっと王女に心が残るウィルでした。

宇宙家族ロビンソンの”All That Glitters”

宇宙家族ロビンソンの”All That Glitters”を観ました。タイトルは、All that glitters is not gold. で「光るものすべてが金ではない」ということわざの略。ドクター・スミスが宇宙の警察に追われていた大泥棒のオーハンから、触るものすべてをプラチナに変えられる不思議なリングを奪い取ります。で、そこから先はギリシア神話のミダス王の話そのもので、最初は触るものすべてがプラチナに変わって喜んでいたのですが、食べるものも飲むものもすべてプラチナに変わってしまい、何も食べられなくなります。またミダス王は自分の娘を金の彫像に変えてしまいましたが、ドクター・スミスはペニーを間違ってプラチナに変えてしまいます。しかし今回のドクター・スミスはそこからが殊勝で心から自分がやったことを悔い、ペニーをなんとか元に戻してくれるようリングの霊みたいなのに頼みます。ドクター・スミスが反省しているのを見て取った霊がペニーを元に戻して、リングもドクター・スミスの首から取れて一件落着。

宇宙家族ロビンソンの”All That Glitters”を観ました。タイトルは、All that glitters is not gold. で「光るものすべてが金ではない」ということわざの略。ドクター・スミスが宇宙の警察に追われていた大泥棒のオーハンから、触るものすべてをプラチナに変えられる不思議なリングを奪い取ります。で、そこから先はギリシア神話のミダス王の話そのもので、最初は触るものすべてがプラチナに変わって喜んでいたのですが、食べるものも飲むものもすべてプラチナに変わってしまい、何も食べられなくなります。またミダス王は自分の娘を金の彫像に変えてしまいましたが、ドクター・スミスはペニーを間違ってプラチナに変えてしまいます。しかし今回のドクター・スミスはそこからが殊勝で心から自分がやったことを悔い、ペニーをなんとか元に戻してくれるようリングの霊みたいなのに頼みます。ドクター・スミスが反省しているのを見て取った霊がペニーを元に戻して、リングもドクター・スミスの首から取れて一件落着。

半水没車のチェック結果

半分水没した車をネッツトヨタで見てもらった結果。

半分水没した車をネッツトヨタで見てもらった結果。

(1)どこまで水没したかは写真で見せましたが、見せるまでもなく、バックシートのフロアマットの下は浸水で現在もベチャベチャ状態でした。

(2)一度でも水に浸かった車は「水没車」扱いになり、査定は付かないのだとか。元々乗り潰すつもりで買った車なのでまあいいですけど。(現在6年半使用)

(3)取り敢えず当面乗る分には問題ないけど、将来はどうなうかは分かりませんとのこと。まあそれを言うなら車は元々そういうものなのでいいですが。

(4)一応部品類を交換する場合の見積りを後で送りますとのこと。でもそういう場合は保険では下りないでしょう、とのこと。まあそうでしょうね。

まあ後3年半乗ったら10年なので、それまでは車検等でチェックしつつ気を付けて乗っていく、ということになりそうです。

取り敢えず濡れたフロアマットの下は、キッチンペーパーを何枚も敷いて水を吸い取らせるようにしました。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し 神曲篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、神曲篇を読了。この巻では、日光の霊城の建築を巡っての勝負で赤針流の熊木公太郎に完勝し、順風満帆かと思われた佐藤兵之助の人生に、ある意味暗い影が忍び寄ってくるというか、あるいは隠されていた兵之助の悪の地が出て来るというかそういう内容になっています。熊木伯典の娘お園が、一敗地に塗れた兄公太郎に変わり、佐藤家の賛四流と交渉をしようとし、それはうまく行かず、それどころか兵之助と恋仲になり、ついには肉体関係まで持つようになってしまいます。考えてみればお園の母親の小里は、元々兵之助の父親の菊太郎に恋していたのであり、小里の娘のお園が、菊太郎に似て更に美少年で、また才覚も菊太郎以上の兵之助を愛するようになっても確かに不思議はないのかもしれません。しかし二人の恋愛は、ただでさえもつれ合っている両家の関係を更にややこしいものにしてしまいます。その一方で公太郎は、兵之助が神経痛の療養に泊まっていた那須の温泉宿のすぐ近くに掘っ立て小屋を建て、樵と川漁師の手伝いをして生計を立てています。その隣に住んでいるが音楽師の錦将晩霞とその妹の貢です。公太郎と貢は、兵之助とお園の人目を避けざるを得ない秘密の関係とは違い、実にあっけらかんとお互いの好意を告白しあって夫婦になります。築城勝負では負けた公太郎ですが、その後の人生では、その負けを取り戻しつつある感じです。

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、神曲篇を読了。この巻では、日光の霊城の建築を巡っての勝負で赤針流の熊木公太郎に完勝し、順風満帆かと思われた佐藤兵之助の人生に、ある意味暗い影が忍び寄ってくるというか、あるいは隠されていた兵之助の悪の地が出て来るというかそういう内容になっています。熊木伯典の娘お園が、一敗地に塗れた兄公太郎に変わり、佐藤家の賛四流と交渉をしようとし、それはうまく行かず、それどころか兵之助と恋仲になり、ついには肉体関係まで持つようになってしまいます。考えてみればお園の母親の小里は、元々兵之助の父親の菊太郎に恋していたのであり、小里の娘のお園が、菊太郎に似て更に美少年で、また才覚も菊太郎以上の兵之助を愛するようになっても確かに不思議はないのかもしれません。しかし二人の恋愛は、ただでさえもつれ合っている両家の関係を更にややこしいものにしてしまいます。その一方で公太郎は、兵之助が神経痛の療養に泊まっていた那須の温泉宿のすぐ近くに掘っ立て小屋を建て、樵と川漁師の手伝いをして生計を立てています。その隣に住んでいるが音楽師の錦将晩霞とその妹の貢です。公太郎と貢は、兵之助とお園の人目を避けざるを得ない秘密の関係とは違い、実にあっけらかんとお互いの好意を告白しあって夫婦になります。築城勝負では負けた公太郎ですが、その後の人生では、その負けを取り戻しつつある感じです。

なお、この巻で熊木伯典は、佐藤兵之助と共に山賊狩りの指揮を執ることになり、そのドサクサの中で二人は斬り合いをし、伯典は足をすべらせ崖から落ちて大怪我をし、その時に兵之助に昔の富士の調練城の時の陰謀を白状させられ、念書を取られてしまいます。そして病床での回想で、何故伯典が赤針流の跡目を継ぐことになったかが明らかにされます。裾野篇で賛四流の武士二人が何か伯典の旧悪の証拠をつかんでやってきたのですが、結局伯典に殺されてその旧悪が何だったのかは分からないままになります。しかしこの巻での回想によれば、それは赤針流の本来の跡取りが罪を犯したのを、保釈のお金を払えば釈放されたのを、伯典がそれを父親には告げずに握りつぶしてしまった、そのことではないかと思います。伯典の陰謀の人生はそこから始まっている訳ですが、こういう告白を聞くと、伯典のことを100%の悪役とは思えなくなってきます。この「富士に立つ影」全篇を通じて、公太郎が徹頭徹尾善の人であるのを除けば、他のどの登場人物も完全に善、または完全に悪とは言えないと思います。

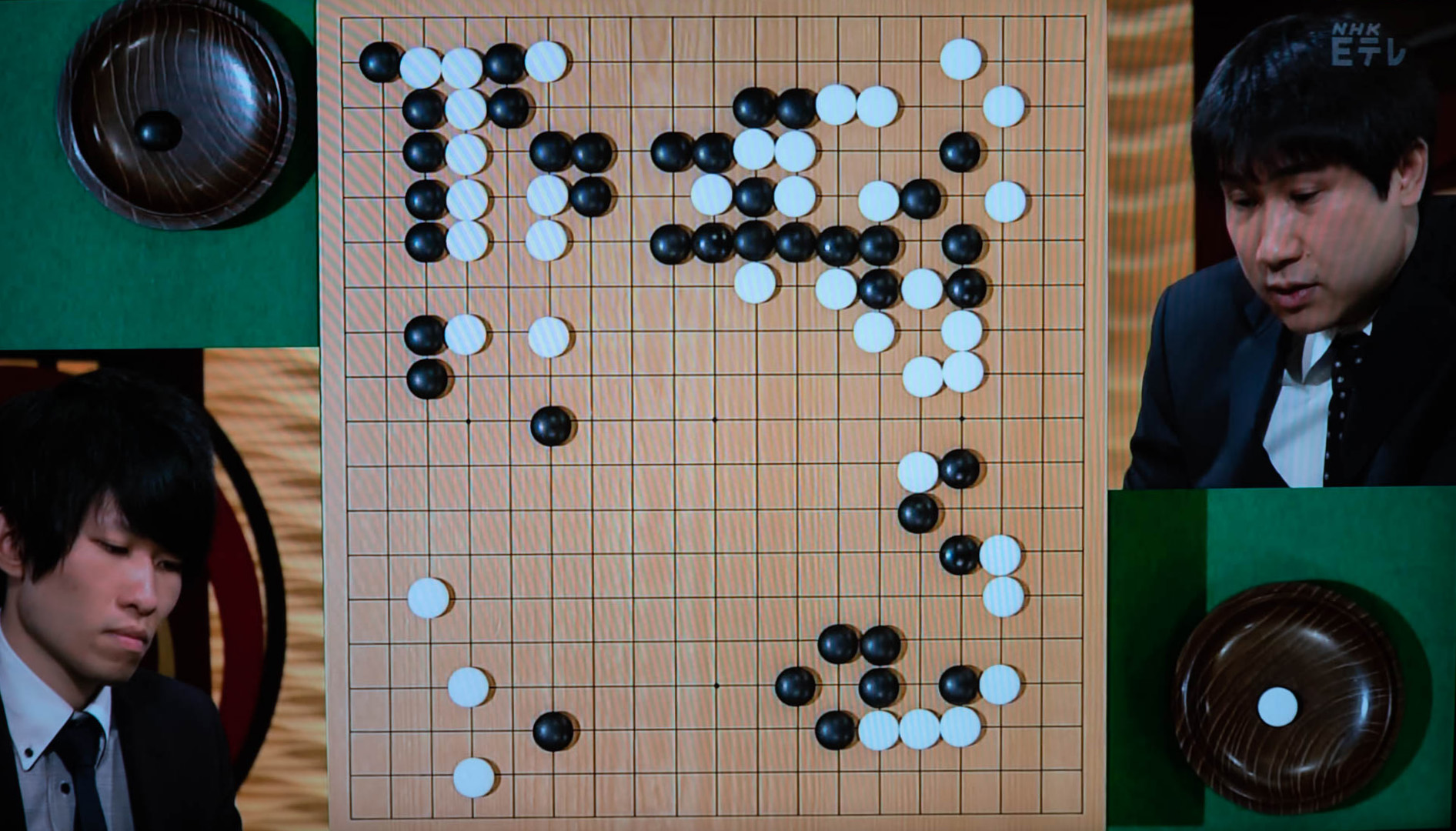

NHK杯戦囲碁 本木克弥8段 対 蘇耀国9段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が本木克弥8段、白番が蘇耀国9段の対戦です。布石は4隅ともすべて星で、しかし最近流行のダイレクト三々は一箇所も現れず、また四隅に全て小ゲイマガカリして、全ての隅で受けずに先を打つ、というありそうでなかなか無い布石になりました。AIの影響で、両ガカリされてもそれほど不利にはならない、という考え方が広まった結果このような布石が生まれています。結局2隅で両ガカリが出来ましたが、左上隅が黒が高く両ガカリして、黒が上辺と左辺の両方を打ったような形になりました。その結果その2つの黒に挟まれた白に眼が無く、この白の去就が最後まで問題になりました。黒がこの白の攻めにこだわって右辺で守る手を打たなかった所に、白がはさんで行って、右上の黒を攻めました。ここの攻防は結局黒は上辺と右辺が連絡しましたが、その代償として白が黒1子をポン抜いており、この辺りは白が悪くなかったと思います。しかし黒が右辺で肩付きから一間に飛んで根を下ろし、このポン抜いた白を攻める可能性が出てきました。下辺を黒が一間に飛んで拡げた時に、白は侵入せずに左下隅からヨセの手を打ちました。白が1線をハネ継いだ時に、黒は継がず、右辺の白の急所に一撃しました。白は右上隅に連絡しようとしましたが、途中かなり頑張った手を打ち、右辺では眼が出来なくなりました。しかし眼を作る手と右下隅に連絡するのとの見合いの手があり、右辺の白は何とか活きることが出来ました。しかし黒も下辺の継ぎに回ることが出来、攻めた結果は白が下辺を切るのと中央からコスんで黒地を減らすのが見合いだったのが、場合によっては黒が両方打てる可能性が出てきたのでプラスでした。

黒は更に左辺の白と中央の白を切断する手を打ちました。この結果左辺の白を守る必要がありましたが、白は非勢を意識して左下隅の白地を囲い、左辺はさばきに賭けました。黒は左辺の白に対し、劫を仕掛けました。この劫に黒が勝つと左辺の白は全滅です。しかし白には劫材が無く、ここで白の投了となりました。

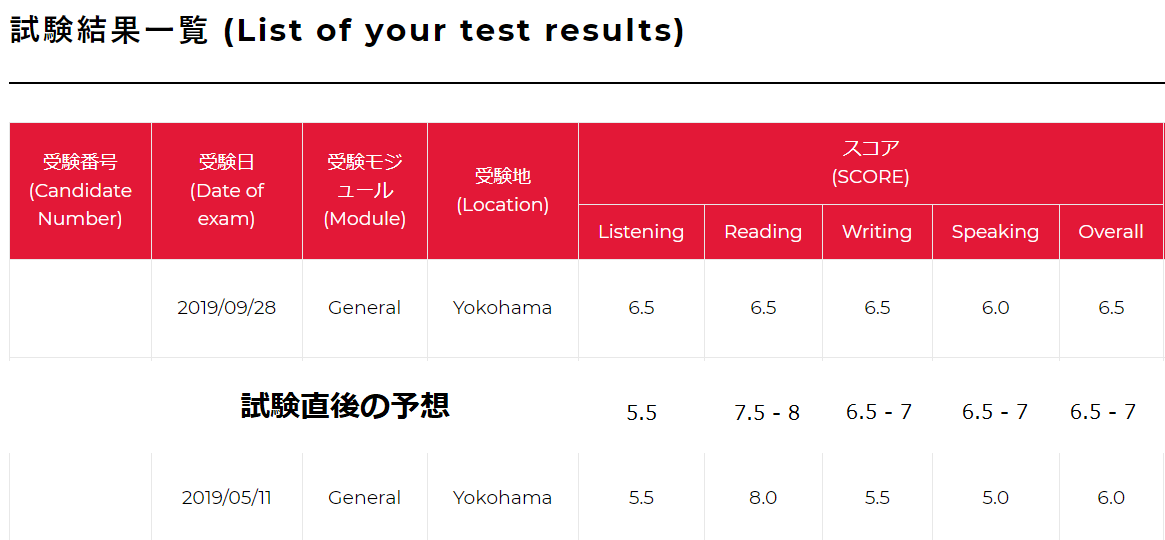

IELTS General 2回目結果

IELTS Generalの2回目の結果が出ました。目標だったOverallでバンド6.5を達成しました。

事前の予想に比べると、前回バンド8を取った時と感触は同じだったリーディングは今回は何故か6.5でした。

逆に前回と同じでまったく出来なかったリスニングが何故か6.5を取れていました。

ライティングはオンライン添削での特訓の効果があって6.5を取れました。

問題のスピーキングは、前回の惨状よりはマシになりましたが、6.0でした。やはりスピーキングはまだまだ練習が必要ですね。

まあスピーキングは今、オンライン英会話で週5回やっているのでこれを継続します。しばらくIELTSは受けないと思います。

22:20現在の家の周りの状況

多摩川はまだこちらでは氾濫していないと思いますがそれでも…

停電でここは止まっていました。

17:36から18:48頃まで停電でここのサーバーは止まっていました。UPSで停電の時は自動シャットダウンするようにしているため、サーバーへのダメージとかはありませんでした。