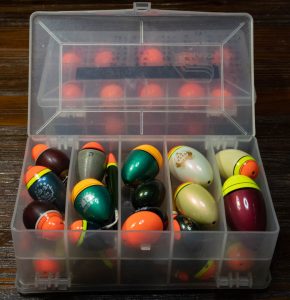

白井喬二の「時代日の出島」、連載12回の内の3回分だけを読了。「婦人倶楽部」の昭和3年(1928年)の1月号、3月号、11月号です。この3回だけ読んだだけではさっぱり分からない話です。幸之助と千登世という男女がお見合いの後結婚することになったのですが、何故かその婚礼の日に若い武士と年配の武士の2人がその婚礼を止めさせようとします。二人はクジを引いて結局若い武士の方が婚礼中止の談判に行き、婚礼の中止に成功しますが、それを報告に戻ったら年配の武士は姿を消していた、というのが第1話、そしてその千登世が婚礼の中止の理由は何だったのか思い悩んでいる所に、婚礼を止めさせた若い武士がやってきて、思わず千登世が問い質すとうのが第3話です。そして間が飛んで11話になると、幸之助の方は結局別の女性と結婚して、それはどちらかというと女性側が積極的に動いて夫婦になったのですが、実際に結婚してみるとまんざらでもない、といった他愛のない話です。うーん、白井作品をこれだけ読んでいる私でも、この話の結末はさっぱり予想出来ません。また題名も一体どういう意味なのかこれも良く分かりません。

投稿者: kanrisha

ITmdeiaビジネスONLiNEのトンデモ記事

本日、Yahooのニュースからのリンクでとんでもない記事が紹介されていました。

本日、Yahooのニュースからのリンクでとんでもない記事が紹介されていました。

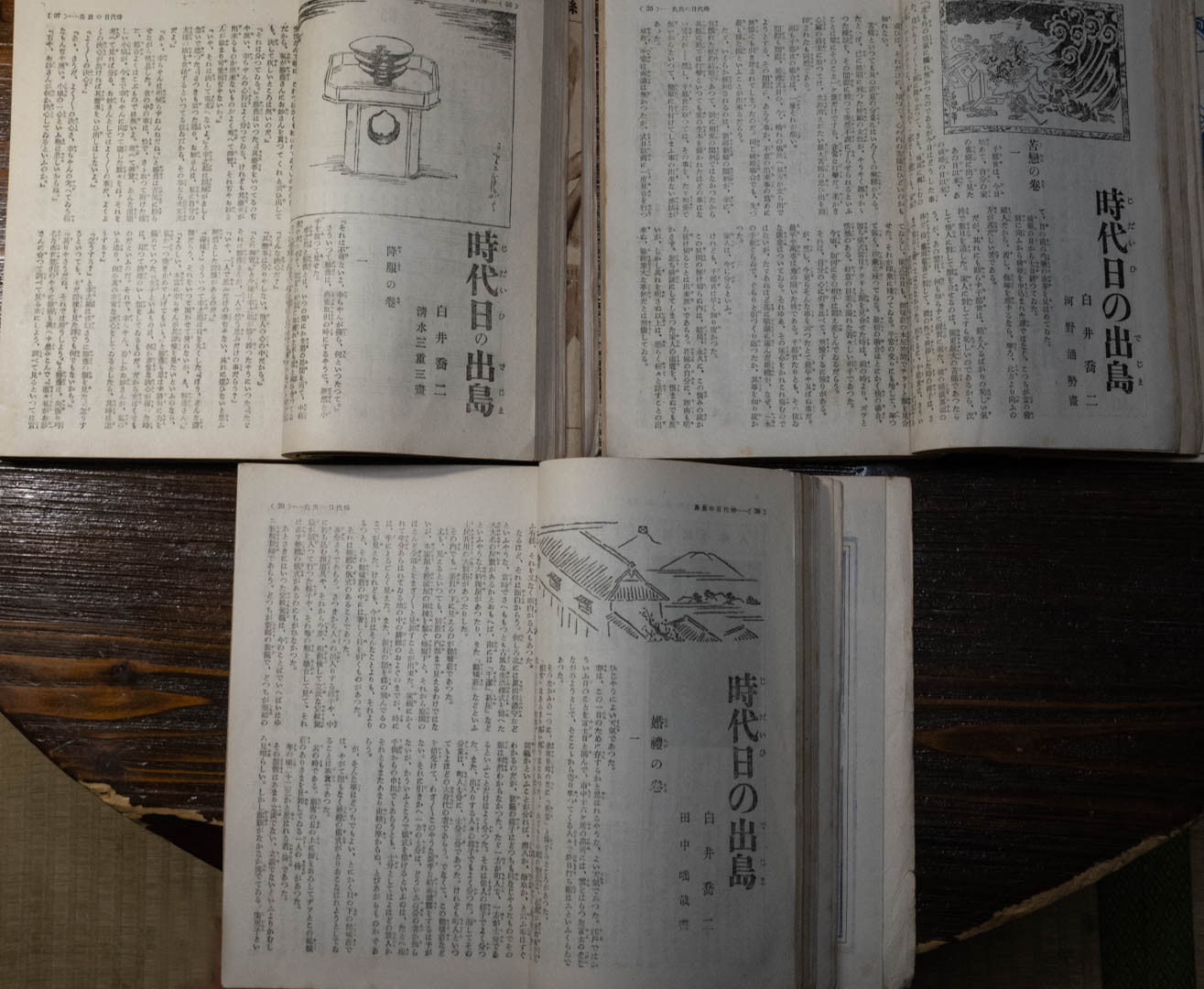

それは「50年前から分かっていた少子高齢化問題、なぜ回避できなかったのか」というタイトルで ITmdeiaビジネスONLiNEに載ったもので、書いたのは窪田順生という人。上記がその問題の部分です。恐るべきことに、外国人労働者のことを「日本人よりも低い賃金と低い待遇でコキ使える」ものだと表現しており、さらには「文句を言ったら容赦なく切り捨てる労働力」としています。これは明白な外国人労働者に対する差別発言であり、どちらの行為も明確に労働基準法他の法律に違反しているということを自覚していません。

すぐに、ITメディアのサイトでクレームしたのですが、それへの回答がまた恐るべき無知というか、「過去にこういうことがあった」と書いているだけ、だと主張しています。この記事は「1980年代から始まった」と書いているだけで、その後問題が解決したなどとはもちろん書いていませんし、またこのブログで何度も紹介しているように、外国人労働者に対する違法な取扱いは年々拡大の一途であり、現在もまさしく続いている深刻な問題です。

それをこのような「日本人より低い賃金でコキ使えて」などのまるでそういう制度が合法的に存在するかのような書き方は無知の極みであり、また人間としても最低だと思います。

IELTS試験トイレ対策-ロキソニン

IELTSのテストでの大きな問題がトイレ対策。

IELTSのテストでの大きな問題がトイレ対策。

最初にセキュリティチェックを受けて(写真を撮られて)会場に入り、時間まで待ち、その後説明とかがあって、ライティング-リーディング-リスニングまでが午前中のテストですが、この間一度もトイレ休憩がなく、早く行きすぎた場合などは最長で4時間近くトイレを我慢する必要があります。私は血糖値が高いせいか昼間は結構頻尿で、これは非常に困ります。前回の受験の時は、リーディングの最初でトイレに行きました。これで3分くらいのロスになります。幸いにリーディングは得意でそれでもバンド8が取れたので結果は問題なかったですが、2回目は対策を考えました。ググると、「ノコギリヤシ」がいいという説があって、試してみましたが私の場合効果無し、また「ユリナール」などの市販薬も駄目。最後にやはりググって出てきた「ロキソニン」を試したみましたが、これが正解。以前うつの薬を飲んでいた時に便秘になりましたが、これは「抗コリン作用」というらしいです。そしてロキソニンにもその作用があるみたいです。一応即効性があるようですが、私は本番の時は前の晩に1錠、当日の朝に1錠服用しようと思います。なお十分に医学的なエビデンスがある訳ではなく、ロキソニンは頻尿対策薬としては認められていません。なので個人差はあるかと思います。でも長い映画を観る際とか試してみる価値はあると思います。

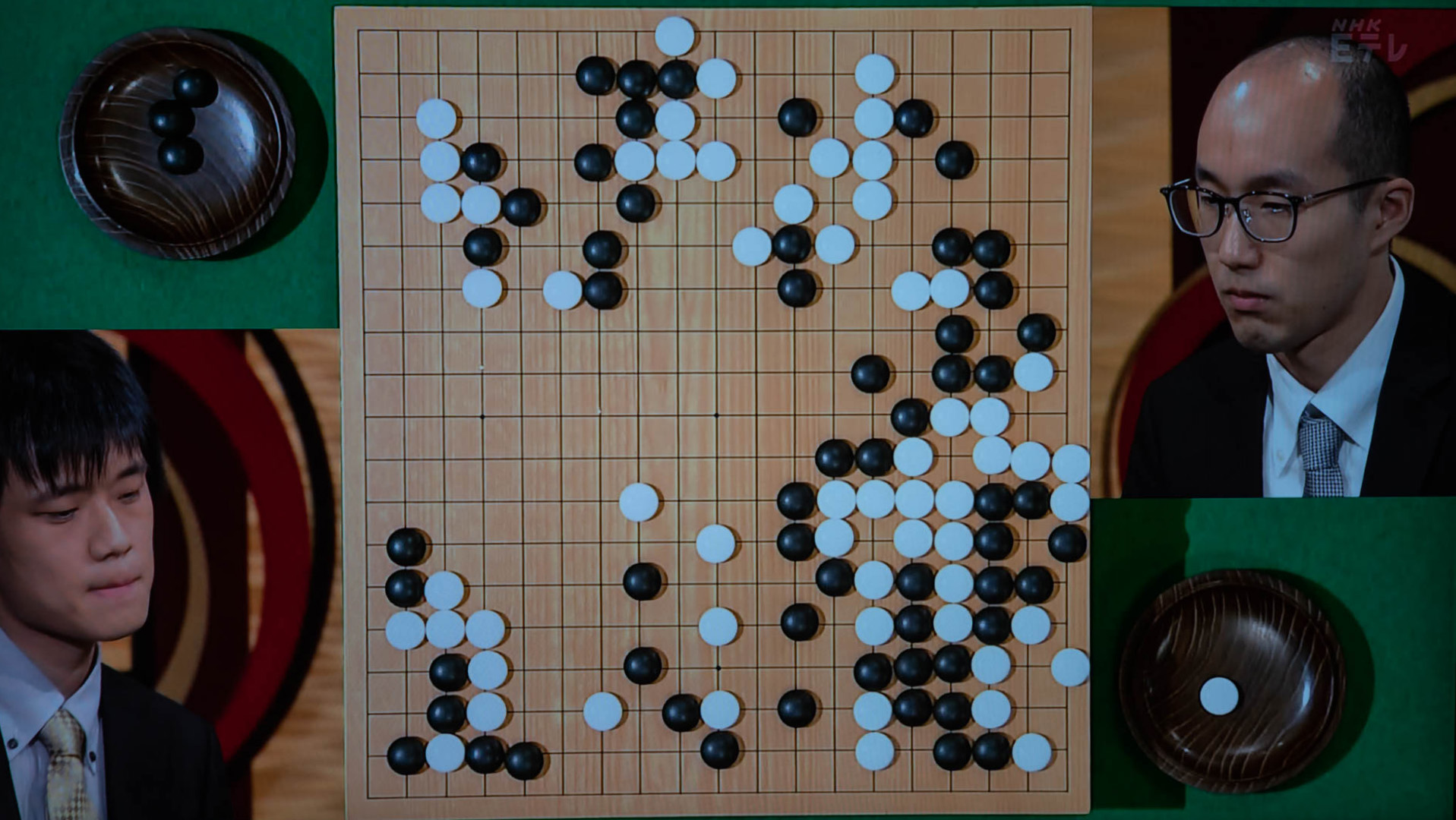

NHK杯戦囲碁 孫喆7段 対 黄翊祖8段

本日(9月15日)のNHK杯戦の囲碁は黒番が孫喆7段、白番が黄翊祖8段の実力者同士の一戦でした。布石は黒がダイレクト三々とかを打ちましたが比較的オーソドックスな布石でした。その後で色々と面白かったのは上辺の攻防で、黒が白が右上隅にかかったのに、一間バサミし、それに対し白が高く挟み返しました。黒が白にコスミつけ、白が立ち、黒が右上隅を一間に開き、白が上辺で挟んだ黒にボウシしました。黒はその石を直接動かず、左上隅の白の三々に肩付きしました。その後色々あって結局上辺で白が黒一子を取込み、黒は上辺左側で所帯を持つという別れになりました。それから黒は取られている上辺右の石からケイマして付けていき、利かしに行きました。白も反発して受けている内に、黒が三線に並ぶという手がありましたが、その手を決行せず、下辺の白に打ち込んで行きました。上辺は結局白が守り、厚くなりました。その代り黒は下辺で更に右側にも打ち込んでいきました。その石は白からコスめば封鎖出来たのですが、白はそうせず堂々と中央に一間飛びしました。その結果黒と白で4箇所で中央に一間飛びという珍しい形の乱戦模様になりました。下辺右の白が、しのぎのため右下隅の黒に付けた後、三々に置いて、ここからまた難しい戦いになり、結局右上隅もからめて白が右辺に入っていき、右下隅は攻め合い模様になりました。一時白の打ち方がまずく白のつぶれではないかという局面もありましたが、うまく挽回して結局劫になりました。この時、黒がすぐに劫にいかず、白からの劫材となる箇所をカケツギして厚くしたのが冷静でした。結果として劫は白が勝ちましたが、その代償で黒は上辺で得をしました。更に下辺の白を攻め、数子を切り離して大きな黒地をまとめ、ここで黒が盤面で10数目以上の優勢になりました。白も頑張って左辺で黒を切り離し大きく地をまとめましたが及ばず、結局黒の6目半勝ちになりました。

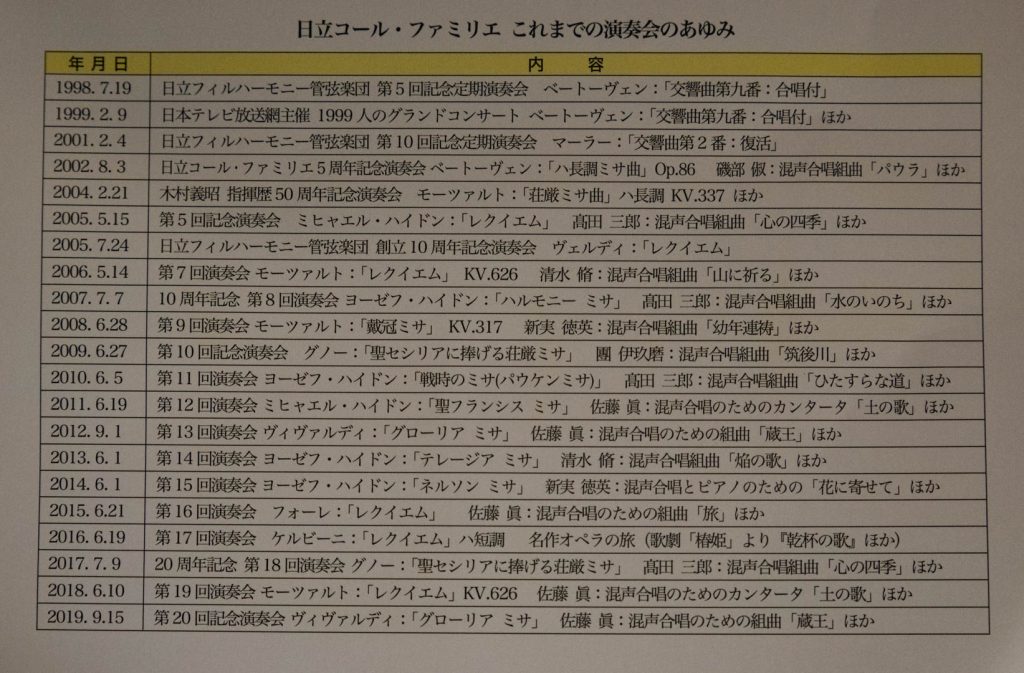

混声合唱団 日立コール・ファミリエ 第20回記念演奏会

日立コール・ファミリエのコンサート。もう13回連続で毎年行っています。今回は第20回記念演奏会とのことで、パンフレットにこれまでの曲目リスト(下の写真)が入っていました。それによるとおそらく2007年からです。最初に勤めた日立系の会社の上司3名がこの合唱団のメンバーです。例年6月にあるのですが今年はお誘いがなく、高齢の指揮者の方(木村義昭さん)が病気になられたとかを心配しましたが、まったくもってお元気そのもので杞憂でした。例年6月なのが9月になったのは、東京オリンピックのせいで会場が混んでいて取れなかったということみたいです。

日立コール・ファミリエのコンサート。もう13回連続で毎年行っています。今回は第20回記念演奏会とのことで、パンフレットにこれまでの曲目リスト(下の写真)が入っていました。それによるとおそらく2007年からです。最初に勤めた日立系の会社の上司3名がこの合唱団のメンバーです。例年6月にあるのですが今年はお誘いがなく、高齢の指揮者の方(木村義昭さん)が病気になられたとかを心配しましたが、まったくもってお元気そのもので杞憂でした。例年6月なのが9月になったのは、東京オリンピックのせいで会場が混んでいて取れなかったということみたいです。

本日の演奏曲目は、佐藤眞の「蔵王」とヴィヴァルディの「グローリア ミサ」です。どちらも以前やっており2回目です。開催時期が後倒しになり、練習時間がいつもより長く取れたためか、特に「蔵王」の方はいい出来だと思いました。「蔵王」でおじいさん役でソロを歌った人も良かったです。

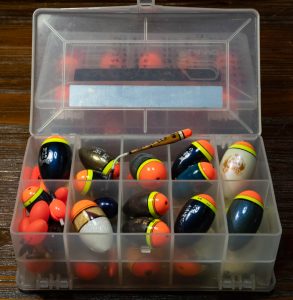

私のウキコレクション

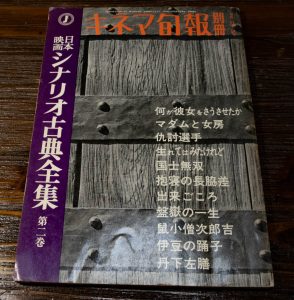

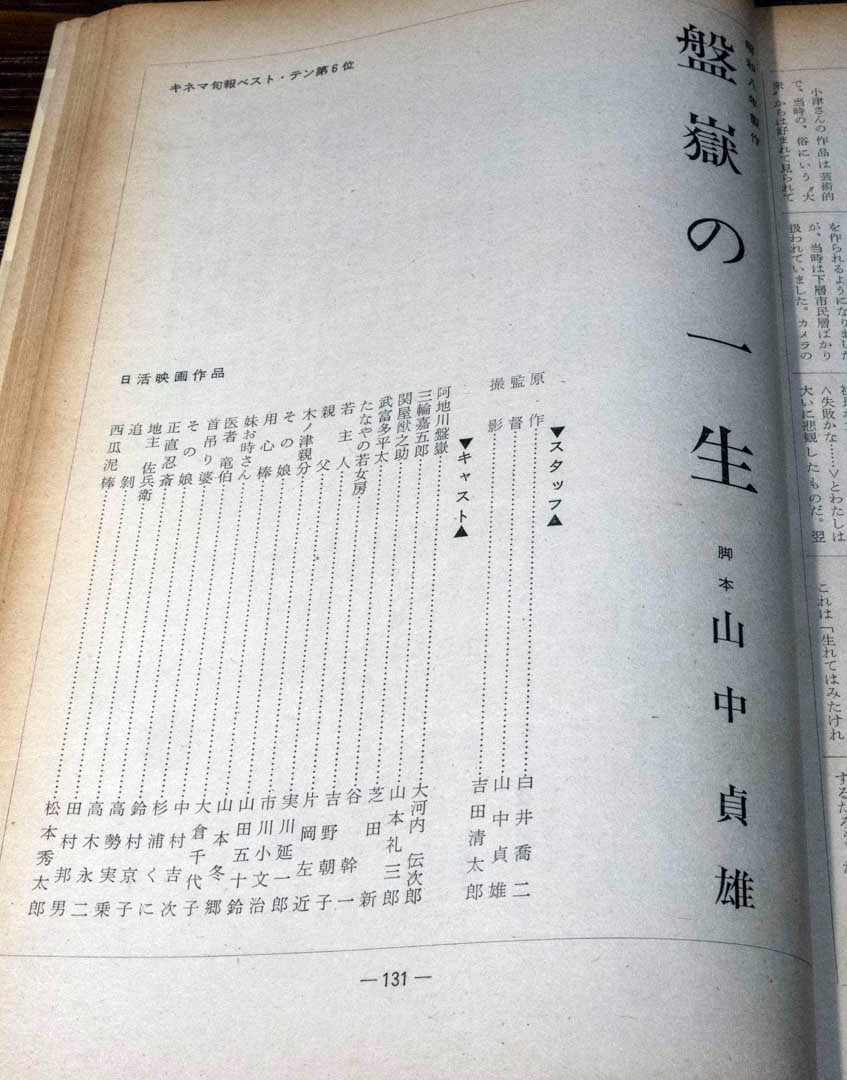

山中貞雄監督の「盤嶽の一生」シナリオ

キネマ旬報の昭和41年(1966年)2月号別冊の「日本映画シナリオ古典全集 第二巻」にて、山中貞雄監督・白井喬二原作の「盤嶽の一生」のシナリオを読むことが出来ました。まず言っておかないといけないのはこの映画はサイレントだということです。日本で初めての本格的なトーキー映画は昭和6年(1931年)の「マダムと女房」とのことですが、この映画は昭和8年の制作で、トーキーが普及するにはかなり時間がかかったみたいです。この映画の特徴として、キャプションがかなり効果的に使われていて、例えば最後のシーンでは、「盤嶽どこへ行く?」「江戸へ」「騙されに」といった具合です。弁士が解説する前提のサイレント映画ではある意味こういうやり方は禁じ手だったみたいですが、山中貞雄は積極的に使いこなしています。またシナリオを読んだだけでも、原作のいくつかのエピソードをテンポ良くつなぎ合わせて、盤嶽というキャラが観る人に良く分かるような作りになっていると感じました。西瓜畑のラグビーシーンも出てきますが、ただ「ラグビーのように西瓜を奪い合う」といった感じにしか書かれておらず、実際のシーンを想像するのは難しいです。何はともあれ、シナリオだけでも残ったというのは素晴らしいことです。いつの日かどこかでフィルムが発見されないか、というのが私の夢です。

キネマ旬報の昭和41年(1966年)2月号別冊の「日本映画シナリオ古典全集 第二巻」にて、山中貞雄監督・白井喬二原作の「盤嶽の一生」のシナリオを読むことが出来ました。まず言っておかないといけないのはこの映画はサイレントだということです。日本で初めての本格的なトーキー映画は昭和6年(1931年)の「マダムと女房」とのことですが、この映画は昭和8年の制作で、トーキーが普及するにはかなり時間がかかったみたいです。この映画の特徴として、キャプションがかなり効果的に使われていて、例えば最後のシーンでは、「盤嶽どこへ行く?」「江戸へ」「騙されに」といった具合です。弁士が解説する前提のサイレント映画ではある意味こういうやり方は禁じ手だったみたいですが、山中貞雄は積極的に使いこなしています。またシナリオを読んだだけでも、原作のいくつかのエピソードをテンポ良くつなぎ合わせて、盤嶽というキャラが観る人に良く分かるような作りになっていると感じました。西瓜畑のラグビーシーンも出てきますが、ただ「ラグビーのように西瓜を奪い合う」といった感じにしか書かれておらず、実際のシーンを想像するのは難しいです。何はともあれ、シナリオだけでも残ったというのは素晴らしいことです。いつの日かどこかでフィルムが発見されないか、というのが私の夢です。

宇宙家族ロビンソンの”The Keeper”(2話)

宇宙家族ロビンソンの”The Keeper”(2話)を観ました。初めての2回連続でのお話です。宇宙の色々な動物をコレクションしているエイリアンが、ロビンソン一家に目を付けます。そのエイリアンはウィルとペニーをコレクションに加えようと渡すように要求します。ロビンソン一家は当然断りましたが、そうしている内にドクター・スミスがエイリアンが宇宙船の外に出ている間に、その宇宙船に乗り込んで地球に戻ろうとします。しかし操作を誤ってその宇宙船に捕らえられていた動物たちを逃がしてしまいます。で、ここで出ました!アーウィン・アレンお得意の「トカゲ恐竜」がまたも登場です。”The Lost World”の映画が最初で、原子力潜水艦シービュー号で確か3回ぐらい、タイム・トンネルで1回、そしてこの宇宙家族ロビンソンでも使い回しています。「巨人の惑星」でも出てくるようです。全部観たら、そのうち全部スクリーンショットを取って、ブログにまとめようと思います。お話に戻ると、エイリアンはドクター・スミスの行動に激怒しますが、ウィルとペニーを渡さないと危険なモンスターも含まれる動物たちをこのままにしておくと脅迫します。ここで、まずジュディがドンに対し、私達が身代わりになろうと提案し、二人で宇宙船に向かいます。同時にロビンソン博士とモーリーンも同じことを考え身代わりになろうとします。エイリアンはそれぞれの自己犠牲に感銘を受けますが、それでもウィルとペニーを要求します。しかし、ロビンソン博士が宇宙船の中でエイリアンが使う杖(ソロモンの杖みたいにモンスター達を操れるもの)を倒して壊してしまったため、エイリアンは一匹だけ船内に残っていた最凶のモンスターに襲われて倒れます。エイリアンはモーリーンに介抱されて、今度こそ地球人の気高さに感動を受け、最後はドクター・スミスだけを檻に入れた状態に放置して去って行きます。

宇宙家族ロビンソンの”The Keeper”(2話)を観ました。初めての2回連続でのお話です。宇宙の色々な動物をコレクションしているエイリアンが、ロビンソン一家に目を付けます。そのエイリアンはウィルとペニーをコレクションに加えようと渡すように要求します。ロビンソン一家は当然断りましたが、そうしている内にドクター・スミスがエイリアンが宇宙船の外に出ている間に、その宇宙船に乗り込んで地球に戻ろうとします。しかし操作を誤ってその宇宙船に捕らえられていた動物たちを逃がしてしまいます。で、ここで出ました!アーウィン・アレンお得意の「トカゲ恐竜」がまたも登場です。”The Lost World”の映画が最初で、原子力潜水艦シービュー号で確か3回ぐらい、タイム・トンネルで1回、そしてこの宇宙家族ロビンソンでも使い回しています。「巨人の惑星」でも出てくるようです。全部観たら、そのうち全部スクリーンショットを取って、ブログにまとめようと思います。お話に戻ると、エイリアンはドクター・スミスの行動に激怒しますが、ウィルとペニーを渡さないと危険なモンスターも含まれる動物たちをこのままにしておくと脅迫します。ここで、まずジュディがドンに対し、私達が身代わりになろうと提案し、二人で宇宙船に向かいます。同時にロビンソン博士とモーリーンも同じことを考え身代わりになろうとします。エイリアンはそれぞれの自己犠牲に感銘を受けますが、それでもウィルとペニーを要求します。しかし、ロビンソン博士が宇宙船の中でエイリアンが使う杖(ソロモンの杖みたいにモンスター達を操れるもの)を倒して壊してしまったため、エイリアンは一匹だけ船内に残っていた最凶のモンスターに襲われて倒れます。エイリアンはモーリーンに介抱されて、今度こそ地球人の気高さに感動を受け、最後はドクター・スミスだけを檻に入れた状態に放置して去って行きます。

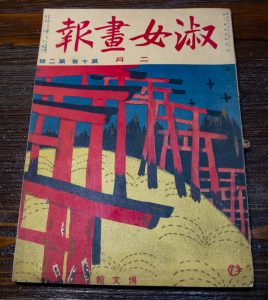

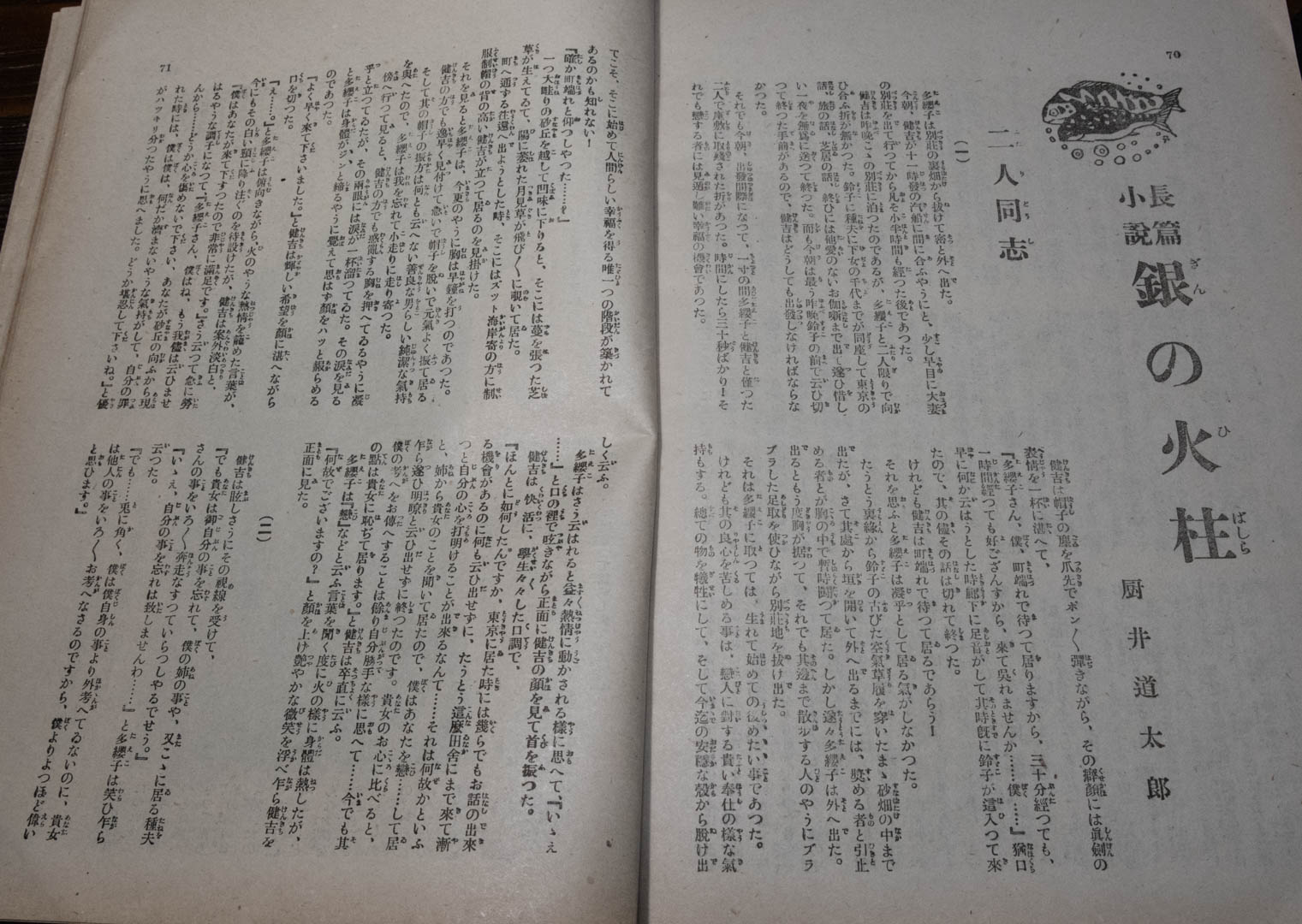

白井喬二(厨井道太郎)の「銀の火柱」

白井喬二の「銀の火柱」を連載1号分だけ(博文館 淑女画報 大正10年{1921年}2月号)を読了。というか名義が「白井喬二」ではなく、「厨井道太郎」名義です!最初本当に本人が書いたのか疑いましたが、白井喬二の自伝の「さらば富士に立つ影」の巻末の年譜にちゃんと出ているので間違いないでしょう。また白井と「淑女画報」は、白井が学生時代に近松門左衛門の作品の現代語訳である「雨乞い小町」「恋のはやりうた」をこの雑誌に載せていますので、以前から付き合いがあります。また内容は時代小説ではなく、(その当時の)現代ものであり、しかも丁度この回は

白井喬二の「銀の火柱」を連載1号分だけ(博文館 淑女画報 大正10年{1921年}2月号)を読了。というか名義が「白井喬二」ではなく、「厨井道太郎」名義です!最初本当に本人が書いたのか疑いましたが、白井喬二の自伝の「さらば富士に立つ影」の巻末の年譜にちゃんと出ているので間違いないでしょう。また白井と「淑女画報」は、白井が学生時代に近松門左衛門の作品の現代語訳である「雨乞い小町」「恋のはやりうた」をこの雑誌に載せていますので、以前から付き合いがあります。また内容は時代小説ではなく、(その当時の)現代ものであり、しかも丁度この回は ある男子学生が女性に恋の告白をする(「あなたを愛しています」ではなく「あなたを恋しています」が使われています)、という白井の作品としては非常に珍しいものです。白井は他にも「東遊記」とか「旧造軍艦」の時も、前者で飛鳥亭主人、後者で白井狂風という別名を使っていますので、この白井の最初期(連載は1920年4月-1921年3月、「怪建築十二段返しは博文館の「講談雑誌」の1920年1月号{おそらく発売は1919年12月}に掲載)に別名で作風が異なるものを書いていても特に不思議はないと思います。林不忘=牧逸馬=谷譲次のような例もありますし。

ある男子学生が女性に恋の告白をする(「あなたを愛しています」ではなく「あなたを恋しています」が使われています)、という白井の作品としては非常に珍しいものです。白井は他にも「東遊記」とか「旧造軍艦」の時も、前者で飛鳥亭主人、後者で白井狂風という別名を使っていますので、この白井の最初期(連載は1920年4月-1921年3月、「怪建築十二段返しは博文館の「講談雑誌」の1920年1月号{おそらく発売は1919年12月}に掲載)に別名で作風が異なるものを書いていても特に不思議はないと思います。林不忘=牧逸馬=谷譲次のような例もありますし。

英語の手紙の結語(Complimentary Close)について

英語で正式なレターを書くという機会は、メールの普及でとても減っていると思います。

メールは多くの場合かなり砕けていて、あまり形式をうるさく言われることは少ないですが、手紙となるとそれなりに形式を守る必要があります。日本語の「拝啓-敬具」の敬具に当たる部分を英語では、Complimentary closeと言います。

20代の頃、会社の研修で「商業英語」の講座を週2回で半年ほど受講しました。ヘンリー中村という先生でした。(この先生、今ググってもヒットせず、どういう人だったのか不明です。でも色んな企業に対して商業英語を教えていたみたいです。)この先生によると、結語については”Very truly yours,”が一番正式であると力説されていました。

私も習った当初はこの結語を愛用していましたが、疑問が出てきたのは、ソフトウェア会社に移り、そこでワープロソフトに付ける英語の手紙文の監修を、早稲田大学の商業英語の長野格さんという先生と、ヤヌシュ・ブダさんという先生にお願いしてからです。実は長野先生は日本人とアメリカ人の実際のビジネスメールを何百通か集め、結語に何が使われているかを分析された論文を出されていて、それを読みました。それによると”Very truly yours,”は圧倒的に日本人ビジネスマンによって使われており、アメリカ人で使っている人はおそらく20%もなかったと記憶しています。どうもこの日本人ビジネスマンの多くがヘンリー中村に直接習ったか、または習った人から教えてもらって、”Very truly yours,”を墨守しているのではないかと思います。ネイティブの感覚では「私がここで書いていることは本当に本当のことですよ」という感じであり、あまりに硬すぎ、また逆に本当かな、という疑いを起こしかねません。実はアメリカ人でこの結語を多用するのはほとんどリーガル関係者、つまり弁護士です。普通のビジネスマンだったら、”Sincerely yours,”などの方がいいと思います。(イギリスだとYours sincerely,と逆。但し相手の名前を知っている場合のみ。知らない場合はYours faithfully,です。)

日本語だって、外人に正式な手紙の書き方を教えるのに、「謹啓-謹言」をいつも使え、と教えるのは不適切でしょう。それと同じだと思います。