デイビッド・セインの「ネイティブが教えるほんとうの英語の冠詞の使い方」を読了。ネイティブが「冠詞無し」「不定冠詞付き」「定冠詞付き」のそれぞれの表現の意味をどのように受け取るか、ということは書いてあるけど、何故そうなるかということはほとんど書いておらず、結局の所「慣れなさい」と言っているだけの本。でもまあおさらいとしては悪くないと思いますし、後半に練習問題がついているので、自分の冠詞に関する感覚をチェックするのにはいいかもしれません。

デイビッド・セインの「ネイティブが教えるほんとうの英語の冠詞の使い方」を読了。ネイティブが「冠詞無し」「不定冠詞付き」「定冠詞付き」のそれぞれの表現の意味をどのように受け取るか、ということは書いてあるけど、何故そうなるかということはほとんど書いておらず、結局の所「慣れなさい」と言っているだけの本。でもまあおさらいとしては悪くないと思いますし、後半に練習問題がついているので、自分の冠詞に関する感覚をチェックするのにはいいかもしれません。

投稿者: kanrisha

獅子文六の「ちんちん電車」

獅子文六の「ちんちん電車」を読了。昭和41年に週刊朝日に連載されたエッセイ。幼少の頃から都電(市電)を利用し続けてそれに慣れ親しんでいた獅子文六が、73歳になって当時もう増え続ける自動車に邪魔者扱いにされていて、やがて消えゆく運命だった都電に乗って、自分と都電(市電)との関わりを回想したもの。品川から始まって上野、浅草へと行く幹線に乗っています。出だしで泉岳寺-札の辻が出てくるのが個人的にちょっと懐かしいです。というのは最初に勤めた会社が、勤めて9年目ぐらいに新宿から芝浦に引っ越し、ちょっと歩くと札の辻辺りに出たからです。グルメの獅子文六だけあって、沿線の食べ物屋の記載が詳しく、今はもう無くなった店も多いですが、今でも残っている店もあり、東京の老舗ガイドみたいに読めなくもありません。

獅子文六の「ちんちん電車」を読了。昭和41年に週刊朝日に連載されたエッセイ。幼少の頃から都電(市電)を利用し続けてそれに慣れ親しんでいた獅子文六が、73歳になって当時もう増え続ける自動車に邪魔者扱いにされていて、やがて消えゆく運命だった都電に乗って、自分と都電(市電)との関わりを回想したもの。品川から始まって上野、浅草へと行く幹線に乗っています。出だしで泉岳寺-札の辻が出てくるのが個人的にちょっと懐かしいです。というのは最初に勤めた会社が、勤めて9年目ぐらいに新宿から芝浦に引っ越し、ちょっと歩くと札の辻辺りに出たからです。グルメの獅子文六だけあって、沿線の食べ物屋の記載が詳しく、今はもう無くなった店も多いですが、今でも残っている店もあり、東京の老舗ガイドみたいに読めなくもありません。

個人的な市街電車との関わりは、生まれ育った下関には、私が10歳になる頃まで市街電車があり、通った幼稚園のあった新町四丁目の交差点を唐戸方面と東駅方面を結ぶ電車が走っていたのを記憶しています。高校に入って暮らした鹿児島市には市街電車があり、これは今でも残っています。高校のあった谷山は鹿児島市の南の外れで、天文館のような繁華街に出るには高校生ですからタクシーは使えず、もっぱら電車でした。30分くらいかかったと思います。当時の高校の教育で、電車の中では座ることを禁じられていました。後は大学に入って最初に暮らしたのが豊島区の雑司が谷で、ここには都電荒川線が走っており、今でもそうです。ただ乗ったのは数回です。小林信彦の「路面電車」という作品は、親子でこの荒川線に乗りに行く話です。

今でも市街電車が残っている都市は、日本では上述の鹿児島市や広島市、富山市などが頭に浮かびます。スピードはあまり出ませんが、CO2も出さないエコな乗り物なので、悪くないと思います。海外出張した先ではスイスのジュネーブやドイツのミュンヘンに市街電車(トラム)がありました。

桐生悠々がもし今生きていたら

戦前の新聞人に桐生悠々という人がいます。私は故山本夏彦氏のエッセイで氏を知りました。昭和8年、信濃毎日新聞の主筆であった桐生は、同年に関東地方で行われた防空演習を批判して、「関東防空大演習を嗤う」を同新聞に掲載します。

この中で桐生は、もし関東地方に空襲があれば、木造家屋の多い東京は大損害を受けるであろうこと、空襲は何度も繰り返されるであろうこと、そもそも空襲を受けること自体が既に日本の負けであること、灯火管制を行ってもレーダーその他で敵の空襲は何の問題もなく行われ、却って住民のパニックを招きかねないこと、等々を論理的に喝破し、この演習が無意味であると批判します。

この記事に、陸軍が激怒し、信濃毎日新聞の不買運動を起こしたため、桐生は信濃毎日新聞を辞めざるを得なくなります。桐生は戦争が始まる直前の1941年9月に亡くなりましたが、その年の12月に始まった戦争は、桐生の予言した通りの結末をたどりました。

もし桐生悠々が今生きていて、これなどを見たら、当時と同じことを言うのではないでしょうか。

すなわち、北朝鮮のミサイルについては、もしそれが1発でも日本の都市に飛来したら、それは既に日本の防衛政策の破綻を意味するし、このようなその場しのぎ的な対策を訴えても効果無く甚大な被害が発生するに決まっていると。

菅野完の「日本会議の研究」

菅野完の「日本会議の研究」を今頃読みました。出版差し止めされたり解除されたりと忙しく、万一読めなくなってはと思い、目を通しました。かなり地道な労作で、決して日本会議側がそう呼んでいるような「トンデモ本」ではありません。私は安倍晋三という人につきまとう、怪しげな雰囲気がなんなのだろうと常々疑問に思ってきましたが、この本で少しその理由がわかったような気がします。面白いのは、著者の菅野氏も保守右寄りの人だということで、そういう人が同じ右寄りでも日本会議にはかなり違和感を感じている所が面白いです。

菅野完の「日本会議の研究」を今頃読みました。出版差し止めされたり解除されたりと忙しく、万一読めなくなってはと思い、目を通しました。かなり地道な労作で、決して日本会議側がそう呼んでいるような「トンデモ本」ではありません。私は安倍晋三という人につきまとう、怪しげな雰囲気がなんなのだろうと常々疑問に思ってきましたが、この本で少しその理由がわかったような気がします。面白いのは、著者の菅野氏も保守右寄りの人だということで、そういう人が同じ右寄りでも日本会議にはかなり違和感を感じている所が面白いです。

ちなみに私はこの本にも出てくる「右傾化」という言葉が嫌いです。何故ならば、「右化」か「右傾」で十分で、わざわざ「傾」と「化」を重ねる意味がわからないからです。というか何かをごまかそうとしていう言い回しにしか思えません。「右傾化傾向」に至っては噴飯ものです。言葉を曖昧にすることが、存在が曖昧なまま日本最大の圧力団体になった「日本会議」を産んだような気がして、このことは因果関係があるように思います。

「天頂の囲碁6」との九路盤定先での対局で勝率の良い打ち方

「天頂の囲碁6」との九路盤定先での対局、黒5と付けて、白6と跳ねた時、通常は9に引くのですが、黒7と突っ張るのが私の工夫で、白は当然8と当ててきますが、黒は継いで、この結果黒は愚形になりましたが、白には断点が2つ残ります。白がここを継げば黒は先手で他に回れますし、白が継がなければ、後で切りをにらみながら打つことができます。この打ち方は「天頂の囲碁6」に対してかなり勝率がいいです。この時は黒3目勝ちでしたが、多くの場合、黒1目勝ちになります。

原田豊太郎の「英文ライティング『冠詞』自由自在」

原田豊太郎の「英文ライティング『冠詞』自由自在」を読了。正保富三の「英語の冠詞がわかる本」が得るところが少なかったため、さらに冠詞の使い方の理解を求めて買ったもの。筆者は1941年生まれで、東大の応物出身。技術英語の本をたくさん書いている人です。この本に書いてあることで、目から鱗だったのは、ネイティブが使ういわゆる英英辞典には、[U](不可算名詞)と[C](可算名詞)という記号はついてないよ、ということ。何故ならばほとんどの不可算名詞は、可算名詞になることもあるから。有名な例としては、自由=freedomは普通不可算名詞ですが、セオドア・ルーズヴェルト大統領は1941年に「四つの自由」を唱えました。((1) 表現の自由,(2) 信仰の自由,(3) 欠乏からの自由 ,(4) 恐怖からの自由 )これの英語はfour freedomsです。「英辞郎」に[U]と[C]が載っていないのは何故なんだろうと常々思っていましたが、疑問が氷解しました。

原田豊太郎の「英文ライティング『冠詞』自由自在」を読了。正保富三の「英語の冠詞がわかる本」が得るところが少なかったため、さらに冠詞の使い方の理解を求めて買ったもの。筆者は1941年生まれで、東大の応物出身。技術英語の本をたくさん書いている人です。この本に書いてあることで、目から鱗だったのは、ネイティブが使ういわゆる英英辞典には、[U](不可算名詞)と[C](可算名詞)という記号はついてないよ、ということ。何故ならばほとんどの不可算名詞は、可算名詞になることもあるから。有名な例としては、自由=freedomは普通不可算名詞ですが、セオドア・ルーズヴェルト大統領は1941年に「四つの自由」を唱えました。((1) 表現の自由,(2) 信仰の自由,(3) 欠乏からの自由 ,(4) 恐怖からの自由 )これの英語はfour freedomsです。「英辞郎」に[U]と[C]が載っていないのは何故なんだろうと常々思っていましたが、疑問が氷解しました。

また、この筆者は、「a〔数えられる名詞〕が特定の一つの事物をさす」という、非常にパラドキシカルな場合があることを強調します。それは書き手が特定の事物を取り上げているという意識がないのに、特定性が生じることが特徴だと言っています。説明は長くなるので省略します。

この本は、正保本よりも実用的だと思います。ただ、こうした本では、結局規則とその例外を示すので、印象深いのはむしろ例外の方で、こうした本を読んだためにかえって実際の英文を書くときに悩んだり、誤ったする可能性が増えるのではないかと思います。結局規則で冠詞を理解しようとしても限界があって、語学というのはやはり慣れるしかないということを改めて思い知らされます。ただ、それでも諦めきれないので、この本の中で紹介されていた、デイビッド・セインの冠詞の本をさらにAmazonに注文しました。

「天頂の囲碁6」との九路盤定先での対局

「天頂の囲碁6」との九路盤定先での対局です。黒4目勝ちになりました。

定先で先番の利があるとはいえ、単純な地の囲い合いではまず勝てず、この対局のように戦う必要があります。

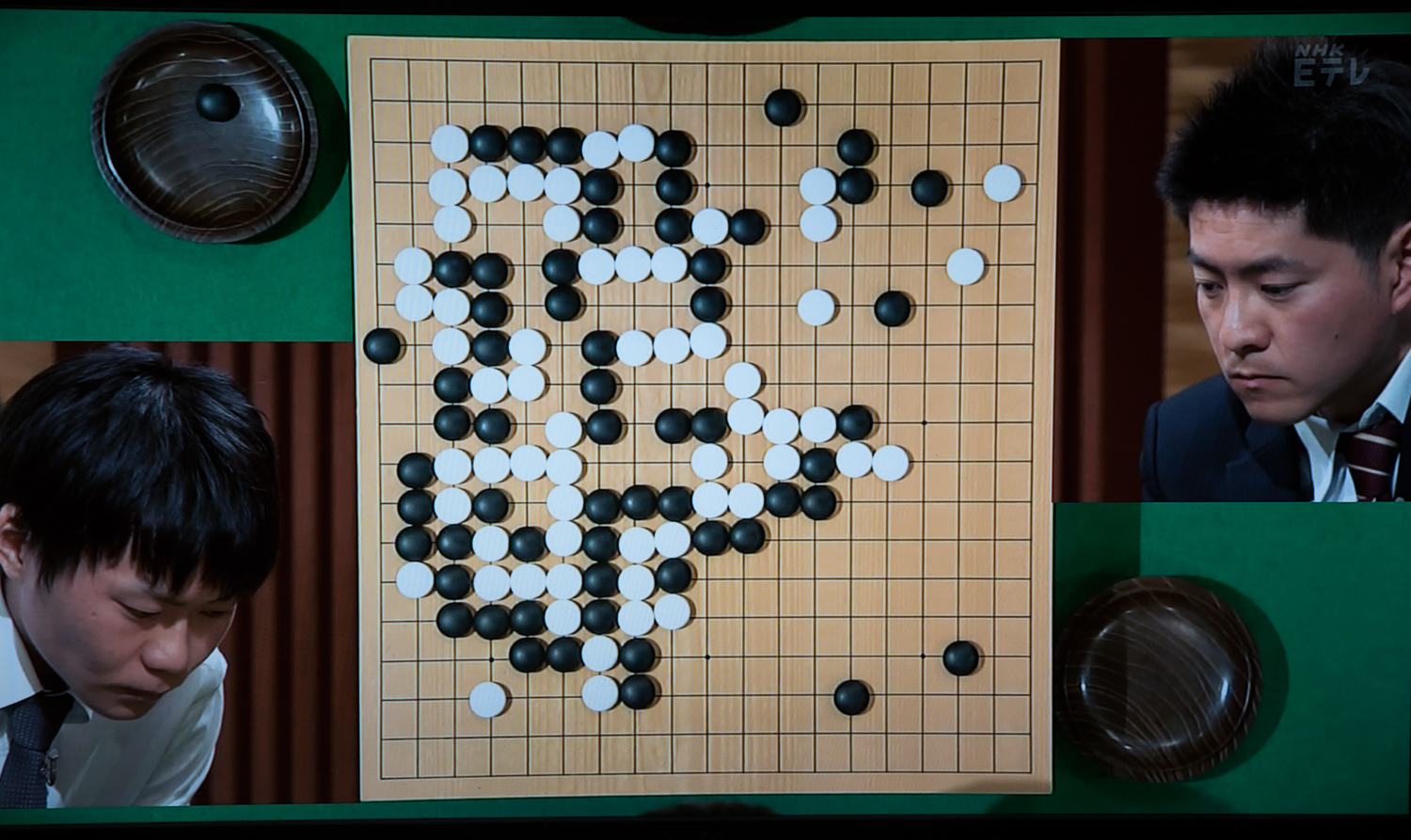

NHK杯戦囲碁 呉柏毅 3段 対 鶴山淳志7段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が呉柏毅 (う・ぼい)3段、白番が鶴山淳志7段の対局です。呉3段は初出場です。台湾出身で張栩9段の活躍に刺激されて日本にやって来ますが、日本棋院では年齢制限までに初段になれず、関西棋院でやり直してようやくプロになりましたが、なってからがすごくなんと19連勝という記録を作ります。一方の鶴山7段は趙治勲名誉名人門下の35歳。NHK杯戦は5回目の出場ですが、これまで勝ち星がなく、初勝利を狙います。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が呉柏毅 (う・ぼい)3段、白番が鶴山淳志7段の対局です。呉3段は初出場です。台湾出身で張栩9段の活躍に刺激されて日本にやって来ますが、日本棋院では年齢制限までに初段になれず、関西棋院でやり直してようやくプロになりましたが、なってからがすごくなんと19連勝という記録を作ります。一方の鶴山7段は趙治勲名誉名人門下の35歳。NHK杯戦は5回目の出場ですが、これまで勝ち星がなく、初勝利を狙います。

対局は両者の棋風通りに、激しい戦いの連続になり、あちこちで切りが発生し、目まぐるしい碁になりました。そんな中、呉3段が何度も解説の村川大輔8段の予想にない妙手を放ち、局面をリードします。中央の戦いは黒がうまく白を攻め、その余得で左下隅から下辺を50目近いレベルにまとめ、なおかつ下辺の白を取ってしまいました。白はその後右下隅を大きく抉るなど挽回を図りかなり追い上げはしました。しかし最後上辺の白の連絡に不備があり、黒に切断されて投了となりました。呉3段は今大会のダークホースとして活躍が期待されます。

田中圭一の「うつヌケ」

田中圭一の「うつヌケ」を読了。「ドクター秩父山」などのギャグ漫画や禁断の手塚治虫パロディーで有名な田中圭一が、自身がうつになったのとそこから抜け出せた体験を語ると同時に、色々なうつの人(一部双極性障害の人も含む)の体験を聞いて漫画にしたもの。一つ参考になったのは、大きな気温の変化(季節の変わり目)や気圧の変化(台風や低気圧など)でうつが誘発されるということで、田中さんだと11月、3月、5月が良くないそうです。確かに私のうつでも、もっとも症状が重かったのは3月だったと思います。私のうつは、最初会社を1ヵ月ほど休み、一回直って2ヵ月くらい勤務したら再発し、そこからまた半年会社を休み、復帰しますが、そこから半年後ぐらい(それが丁度3月でした)が最悪でした。後で調べたら「激越型うつ病」というものだったらしく、ともかくじっと静かに座っていることが出来ず焦燥感が襲ってきて、会社で勤務中でもじっとしておられず10分に1回席を外して、屋上に行って意味もなく歩き回っていたりしていました。(歩いていると多少気が紛れるので)また食欲がほとんどなくなり、体重が10Kg減りました。そういう経験してきたんで、この本にもありますけど、「うつは心の風邪」なんて言い方はとんでもないと思います。風邪引いたくらいで、体重が10Kg落ちたりしません。漫画なので気楽に読めますので、多少心当たりがある人は読まれたらいいのではないかと思います。

田中圭一の「うつヌケ」を読了。「ドクター秩父山」などのギャグ漫画や禁断の手塚治虫パロディーで有名な田中圭一が、自身がうつになったのとそこから抜け出せた体験を語ると同時に、色々なうつの人(一部双極性障害の人も含む)の体験を聞いて漫画にしたもの。一つ参考になったのは、大きな気温の変化(季節の変わり目)や気圧の変化(台風や低気圧など)でうつが誘発されるということで、田中さんだと11月、3月、5月が良くないそうです。確かに私のうつでも、もっとも症状が重かったのは3月だったと思います。私のうつは、最初会社を1ヵ月ほど休み、一回直って2ヵ月くらい勤務したら再発し、そこからまた半年会社を休み、復帰しますが、そこから半年後ぐらい(それが丁度3月でした)が最悪でした。後で調べたら「激越型うつ病」というものだったらしく、ともかくじっと静かに座っていることが出来ず焦燥感が襲ってきて、会社で勤務中でもじっとしておられず10分に1回席を外して、屋上に行って意味もなく歩き回っていたりしていました。(歩いていると多少気が紛れるので)また食欲がほとんどなくなり、体重が10Kg減りました。そういう経験してきたんで、この本にもありますけど、「うつは心の風邪」なんて言い方はとんでもないと思います。風邪引いたくらいで、体重が10Kg落ちたりしません。漫画なので気楽に読めますので、多少心当たりがある人は読まれたらいいのではないかと思います。

獅子文六の「七時間半」

獅子文六の「七時間半」を読了。1960年に週刊新潮で連載されたもの。獅子文六67歳です。何が「七時間半」なのかというと、東京発大阪行きの特急「ちどり」(架空の列車名、モデルとなっているのは特急「はと」)が東京を発って大阪に着くまでが七時間半ということです。この特急列車に乗り込んでいる食堂車のコック、ウェイトレス長、そしてメレボ(女性の列車ボーイ、実際に「はとガール」という女性乗務員がいたみたいです)の3人を中心として色んな人間が登場して話が進行していきます。まずは、1960年当時で、東京大阪間が7時間半もかかったということに、新鮮な驚きを感じます。ちなみにこの物語の4年後に東海道新幹線が開通し、東京大阪間を最初の1年は4時間で結び、その後は3時間10分にまで短縮します。つまりあっという間に半分以下になった訳です。ちなみに現在では2時間22分です。現在の新幹線ではとてもこの話は成立しません。

獅子文六の「七時間半」を読了。1960年に週刊新潮で連載されたもの。獅子文六67歳です。何が「七時間半」なのかというと、東京発大阪行きの特急「ちどり」(架空の列車名、モデルとなっているのは特急「はと」)が東京を発って大阪に着くまでが七時間半ということです。この特急列車に乗り込んでいる食堂車のコック、ウェイトレス長、そしてメレボ(女性の列車ボーイ、実際に「はとガール」という女性乗務員がいたみたいです)の3人を中心として色んな人間が登場して話が進行していきます。まずは、1960年当時で、東京大阪間が7時間半もかかったということに、新鮮な驚きを感じます。ちなみにこの物語の4年後に東海道新幹線が開通し、東京大阪間を最初の1年は4時間で結び、その後は3時間10分にまで短縮します。つまりあっという間に半分以下になった訳です。ちなみに現在では2時間22分です。現在の新幹線ではとてもこの話は成立しません。

解説の千野帽子さんは、この小説を「グランドホテル形式」と書いていますが、それよりも私が思ったのは、この小説は大衆時代小説の一つの形式である、「東海道五十三次もの」の現代版だということです。「東海道五十三次もの」の元祖は当然「東海道中膝栗毛」ですが、私が読んだ時代ものの中でも、野村胡堂の「三万両五十三次」や、南條範夫の「月影兵庫 上段霞切り」がそうです。もっともこの獅子文六の小説では東海道はあっという間に過ぎてしまう訳ですが、どの駅で給水するのかとか、どの駅でどんな土産物が売れるのかという情報を細かく書いていて、現代の五十三次ものとしての面目躍如だと思います。

この特急「ちどり」には岡首相が乗っていて、モデルは当然岸信介首相でしょう。そして岸信介首相に対抗するのは、60年安保の時代ということで全学連で、獅子文六はこの2つをうまく話の中に入れてストーリーを作ります。

全体的に深みはまったくないですが、67歳の獅子文六のストーリーテリングの巧さが光る作品だと思います。またグルメであった獅子文六が食堂車というものについて穿った解説をしてくれている小説でもあります。今は新幹線でも食堂車はなくなってしまいましたが、ちょっと懐かしさを感じます。