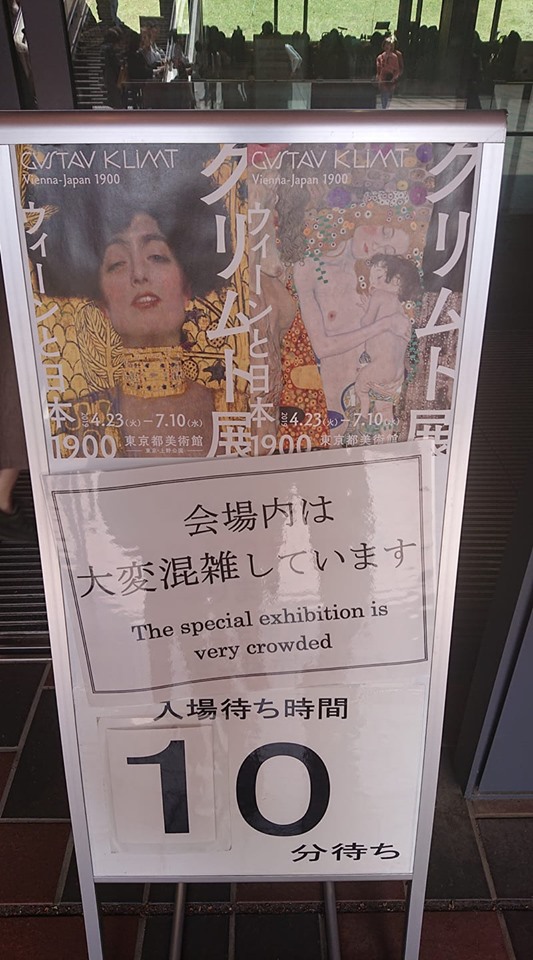

上野の東京都美術館で行われているクリムト展を観て来ました。良かったですが、クリムトの有名な作品がすべて網羅されている訳ではないようです。私にとってはグスタフ・クリムトとマックス・ヴェーバーは頭の中で不可分に結びついているんですが、今回クリムトがヴェーバーより2年先の1862年に生まれ、そして2年先の1918年に死んだことを知りました。つまり2人はほぼ同世代で生きた長さもほとんど同じです。この2人が私の記憶の中で結びつく理由はクリムトらの分離派が出した雑誌の名前の”Ver Sacrum”(聖なる春)によります。この「聖なる春」とは古代のイタリアのローマを含む諸族にあった習慣で、ある年の秋に大凶作に見舞われた場合とか戦争に負けて疲弊して存続の危機にあった場合、翌年の春にその年の3月と4月に生まれたばかりの新生児を神への捧げ物として選別し、その子達が一定の年齢になると共同体から追い出して未開の地に追いやり、そこで新天地開拓に従事させたという故事です。この風習は結果的にそれを行った種族の版図を拡大していくことに貢献します。クリムト達がこの故事を自分たちの雑誌の名前に用いた理由は、保守的な当時の画壇から分離して、新天地に追いやられた子達のように逆境に負けず新しい世界を切り開いていくのだという心意気によると思います。また分離派の最初の展示会が4月から5月と文字通り春に開催されたことも関係していると思います。

上野の東京都美術館で行われているクリムト展を観て来ました。良かったですが、クリムトの有名な作品がすべて網羅されている訳ではないようです。私にとってはグスタフ・クリムトとマックス・ヴェーバーは頭の中で不可分に結びついているんですが、今回クリムトがヴェーバーより2年先の1862年に生まれ、そして2年先の1918年に死んだことを知りました。つまり2人はほぼ同世代で生きた長さもほとんど同じです。この2人が私の記憶の中で結びつく理由はクリムトらの分離派が出した雑誌の名前の”Ver Sacrum”(聖なる春)によります。この「聖なる春」とは古代のイタリアのローマを含む諸族にあった習慣で、ある年の秋に大凶作に見舞われた場合とか戦争に負けて疲弊して存続の危機にあった場合、翌年の春にその年の3月と4月に生まれたばかりの新生児を神への捧げ物として選別し、その子達が一定の年齢になると共同体から追い出して未開の地に追いやり、そこで新天地開拓に従事させたという故事です。この風習は結果的にそれを行った種族の版図を拡大していくことに貢献します。クリムト達がこの故事を自分たちの雑誌の名前に用いた理由は、保守的な当時の画壇から分離して、新天地に追いやられた子達のように逆境に負けず新しい世界を切り開いていくのだという心意気によると思います。また分離派の最初の展示会が4月から5月と文字通り春に開催されたことも関係していると思います。

ヴェーバーは「経済と社会」の種族の社会学の所でこの「聖なる春」に言及します。(種族的共同社会関係 中村貞二訳

疑う余地のないことなのだが、なにかの理由から無事平穏に母なる共同社会を分離ないし移住して、よその土地に共同社会を起こしたという思い出’(「海外移民(コロニー)」、「聖なる春(ヴェール・サクルム)」、その他類似のこと)が生き続けているところには、一つのきわめて特殊な「種族的」共同感情(エトニッシュ・ゲマインシャフトゲフュール)がしばしば非常に強力に存在している。)大学での折原ゼミの「経済と社会」の訳読演習で、偶然私がこの部分の訳読の担当でした。その時、折原先生が珍しくこの語を誤訳していたのを、私がクリムトの雑誌名から正しい意味を突き止めることが出来た、という思い出です。当時折原先生には語学力を含めてその他学問全般でまったく敵いませんでしたが、そんな中で初めて小手一本くらいのポイントを上げることが出来たかな、ということで今でも良く覚えています。

絵については、クリムトも19世紀後半のジャポニズムの影響を強く受けていて、それを絵の中に採り入れようとしていたのは意外でした。後は分離派として旗揚げする前はかなり伝統的な画家という感じがしますが、分離派以後は不思議な境地を開いたのではないかと思います。後は本物の金とか宝石を使った壁画みたいなのがありましたが、宝石はともかく金を使うのは明らかに日本の技法を採り入れたんでしょうね。

カテゴリー: Art

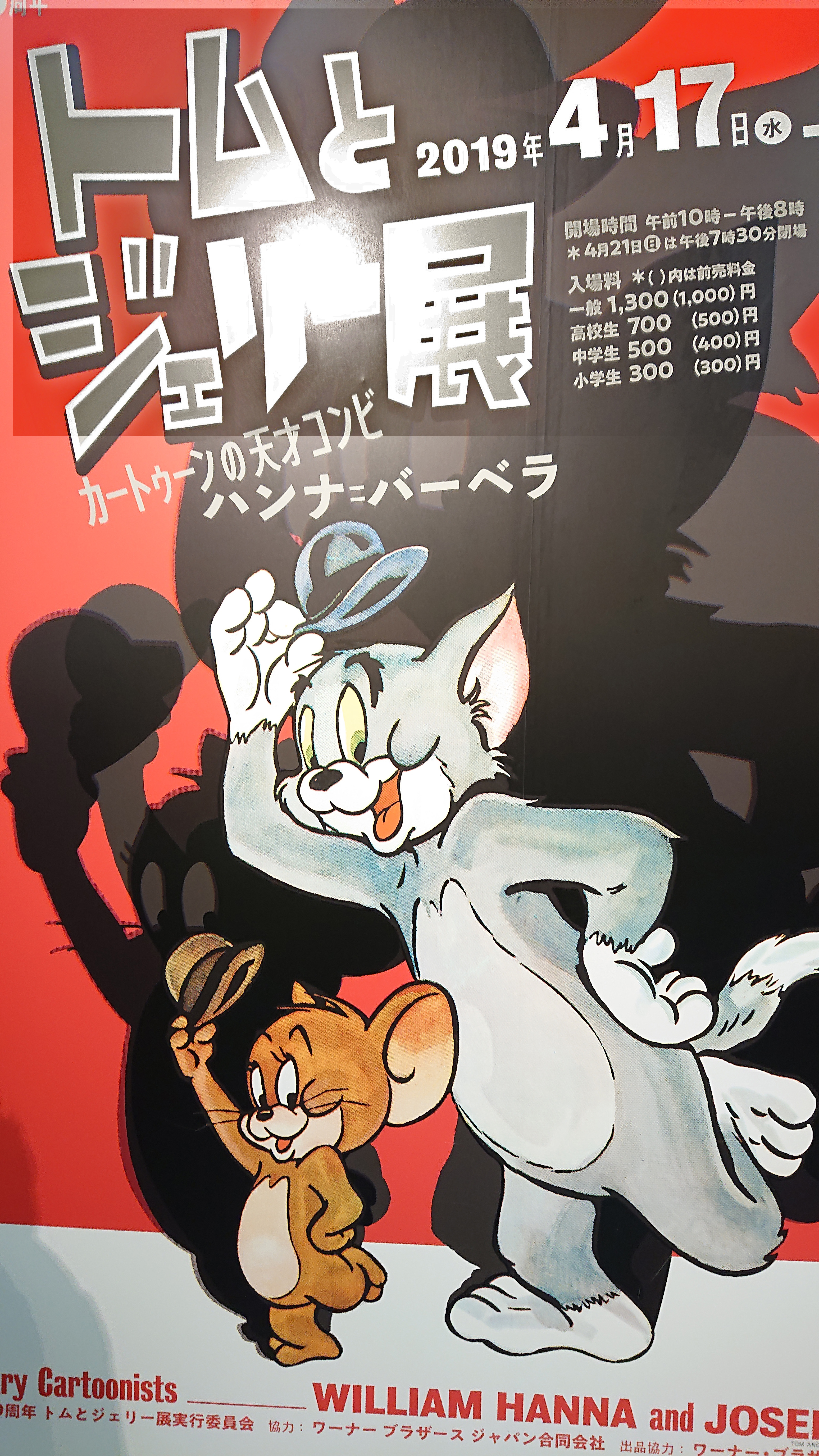

「トムとジェリー展」(銀座松屋)

銀座の松屋デパートの8Fで開催されていた「トムとジェリー展」行って来ました。

銀座の松屋デパートの8Fで開催されていた「トムとジェリー展」行って来ました。

ともかくハンナとバーベラの2人がどの写真を見ても楽しそうに仕事をしているのが印象的でした。自分で楽しめないものが他人を楽しませることは出来ないですよね。後2人とも、ハンナが工学系、バーベラが金融系でアートとはまったく関係ない経歴なのも驚きました。また、1940年当時最初に2人がトムとジェリーの企画を出した時、MGMのトップが「今時ネコとネズミの追いかけっこ?」と難色を示したというのが面白く、しかし試しに一作作って公開したら、非常に好評を博し、観客から「あれの続篇はないのか」という問い合わせが殺到したそうです。

それから勉強になったのは、60年代のテレビアニメは低予算と本数をこなさなければならないという事情から、トムとジェリーの動き主体から、動きを抑えてセリフを中心にした「リミテッドアニメーション」というスタイルに切り替えたということです。それでも例えば「チキチキマシン大レース」(Wacky race)とか結構動きがあったと思いますが、あれでもセーブしていたんですね。

現在日本のアニメーションはジャパニメーションとして高く評価されていますが、その作り手はほとんど子供の頃ハンナ・バーベラのアニメを観て育ったのであり、それなしには現在の日本のアニメは存在していないと思います。

実は現在、「大魔王シャザーン」のDVDを取り寄せ中。パパラパ~(笑)。

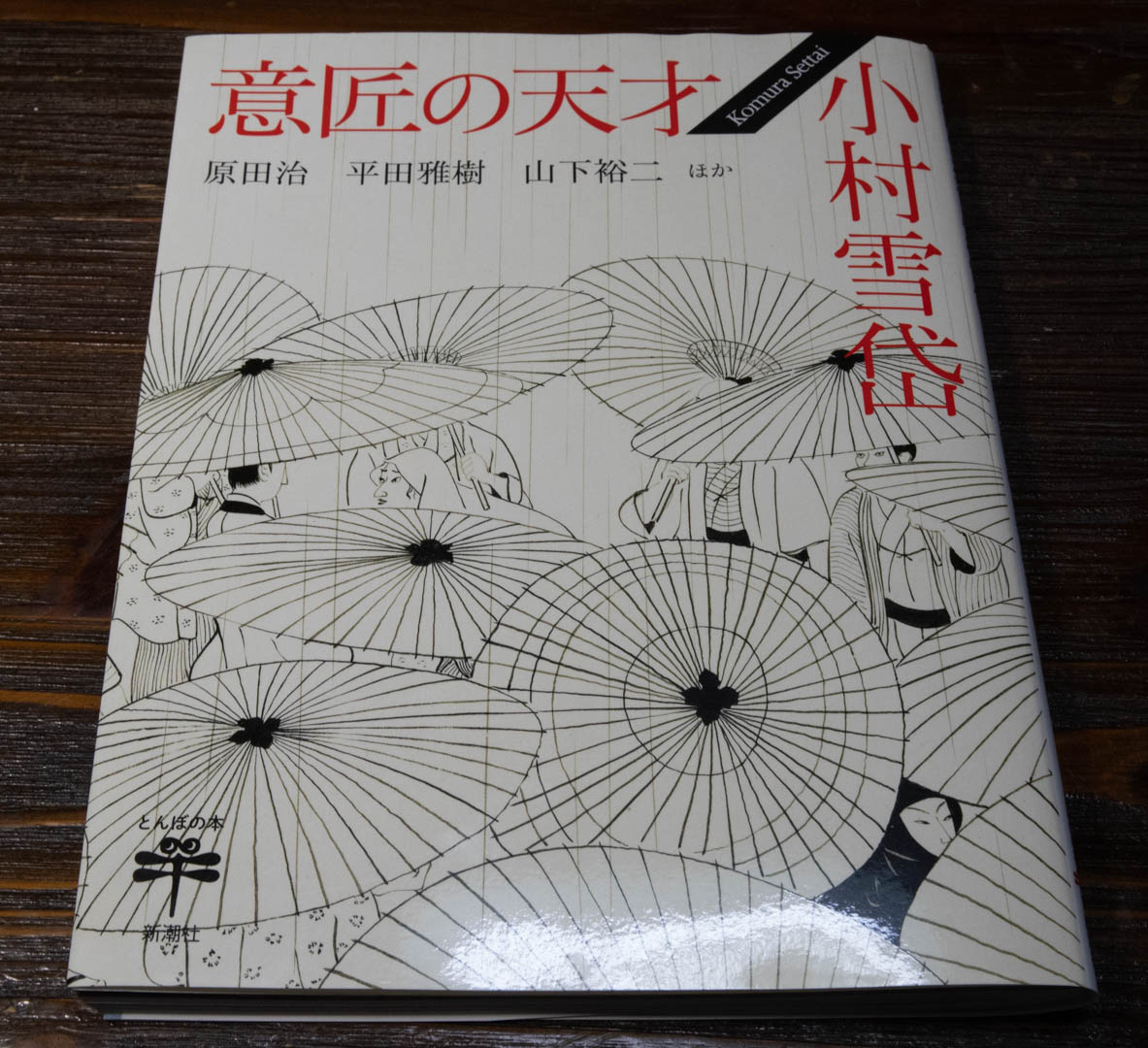

原田治、平田雅樹、山下裕二ほか、による「意匠の天才 小村雪岱」

原田治、平田雅樹、山下裕二ほか、による「意匠の天才 小村雪岱」(新潮社、とんぼの本)を読了しました。おそらくこの記事を読まれている多くの方はこの人の名前はあまりなじみがないんじゃないかと思います。私も正直な所まったく知らなかったのですが、白井喬二の作品を探して昭和初期の雑誌を多数古書店サイトで買い、その中の白井喬二作品の挿絵画家としてこの人を知りました。(「若衆髷」、「斬るな剣」など)

原田治、平田雅樹、山下裕二ほか、による「意匠の天才 小村雪岱」(新潮社、とんぼの本)を読了しました。おそらくこの記事を読まれている多くの方はこの人の名前はあまりなじみがないんじゃないかと思います。私も正直な所まったく知らなかったのですが、白井喬二の作品を探して昭和初期の雑誌を多数古書店サイトで買い、その中の白井喬二作品の挿絵画家としてこの人を知りました。(「若衆髷」、「斬るな剣」など)

で「意匠の天才 小村雪岱」という本を買いました。そのタイトル通り、通常の日本画家に留まらず、本の装丁、挿絵、また化粧品の瓶のデザイン、さらには演劇の舞台のデザインまでも手がけた多才な人です。

小村雪岱の才能を見出したのはあの泉鏡花であり、「雪岱」という名前も鏡花が命名したものです。当然のことながら両者が組んだ書籍が何組かあります。雪岱の装丁の特長は、斜めの線をきわめて印象的にうまく使うことと、色、特に青色の使い方のうまさで、特に隅田川を描いたいくつかの装丁にその特長が良く現れています。

一番有名な作品は、邦枝完二が新聞連載した「おせん」の挿絵です。「おせん」のヒロインは、笠森お仙で「江戸の三美人」の一人としてもてはやされて、浮世絵に多く描かれていて有名です。雪岱の描く女性は、ほぼすべてスレンダーで、あまり直接的過ぎない適度な色気が感じられます。

「新・北斎展」と「奇想の系譜展」

12日(火)は、お休みを取って2つの美術展をはしごしてきました。一つが六本木ヒルズの森美術館で行われている「新・北斎展」。もう一つは上野の東京都美術館で行われている「奇想の系譜展」です。チケットはこの2つをセット販売しているのをWebで購入しました。実は「新・北斎展」は先日9日の土曜日に一度行ったのですが、入るまで40分待ちとのことで、AEONの英会話の授業に間に合わなくなるので断念し、今日改めて仕切り直したものです。今日は平日なのでさすがに40分待ちは無かったですが、それでも15分待ちでした。北斎はしばらく前の「北斎とジャポニズム」展も行っていますが、あの時も相当の人出でゆっくり観られませんでした。今回はそれに比べるとマシでした。北斎は天才ですが、ともかく描いた量がすごいと思います。大体において天才はイコール多作であるように思います。

12日(火)は、お休みを取って2つの美術展をはしごしてきました。一つが六本木ヒルズの森美術館で行われている「新・北斎展」。もう一つは上野の東京都美術館で行われている「奇想の系譜展」です。チケットはこの2つをセット販売しているのをWebで購入しました。実は「新・北斎展」は先日9日の土曜日に一度行ったのですが、入るまで40分待ちとのことで、AEONの英会話の授業に間に合わなくなるので断念し、今日改めて仕切り直したものです。今日は平日なのでさすがに40分待ちは無かったですが、それでも15分待ちでした。北斎はしばらく前の「北斎とジャポニズム」展も行っていますが、あの時も相当の人出でゆっくり観られませんでした。今回はそれに比べるとマシでした。北斎は天才ですが、ともかく描いた量がすごいと思います。大体において天才はイコール多作であるように思います。

「奇想の系譜展」はこの本を学生時代に読んでおり、また最近Eigoxのレッスンで、大学で美術史を学んだという先生相手に日本の画家を紹介しており、この本に出てくる6人も全てカバーしています。そういう意味で観たことのある絵が多かったのですが、この展示会の準備で初めて発見されたものというのも結構あり、その中に意外な大作があるのに驚きました。また一つの大きな発見は屏風絵は、画集に載っているようにフラットに並べて観るのではなく、折り曲げて立てた形で観ないといけない、ということでした。以前から日本の絵画で遠近法の発達がなかったのは何故なんだろうと考え続けていましたが、屏風絵では折りたたんだ状態で観ることにより、それ自体が絵の立体感や奥行きを増す効果があります。画家も当然それを意識して描いています。曾我蕭白の「群仙図屏風」なんかは特に、平面では観てはいけない作品ではないかと思いました。しかも屏風絵は折りたたむ角度を変えることで、同じ絵を違った見方でも観ることができます。そういうのが逆に日本画で遠近法を発達させるのを阻害したんじゃないかな、と思い始めました。

NakamuraEmiの新しいCDのジャケットデザイン

NakamuraEmiの新しいCDを入手。ジャケットのデザインにデジャビュ感あり。ゲルギエフのボリス・ゴドゥノフのジャケット。もっと遡るとウルトラセブンのオープニング。

NakamuraEmiの新しいCDを入手。ジャケットのデザインにデジャビュ感あり。ゲルギエフのボリス・ゴドゥノフのジャケット。もっと遡るとウルトラセブンのオープニング。

Childhood

The following is an essay that I wrote as an assignment for an English school AEON:

The following is an essay that I wrote as an assignment for an English school AEON:

Topic: Childhood

Style: Casual

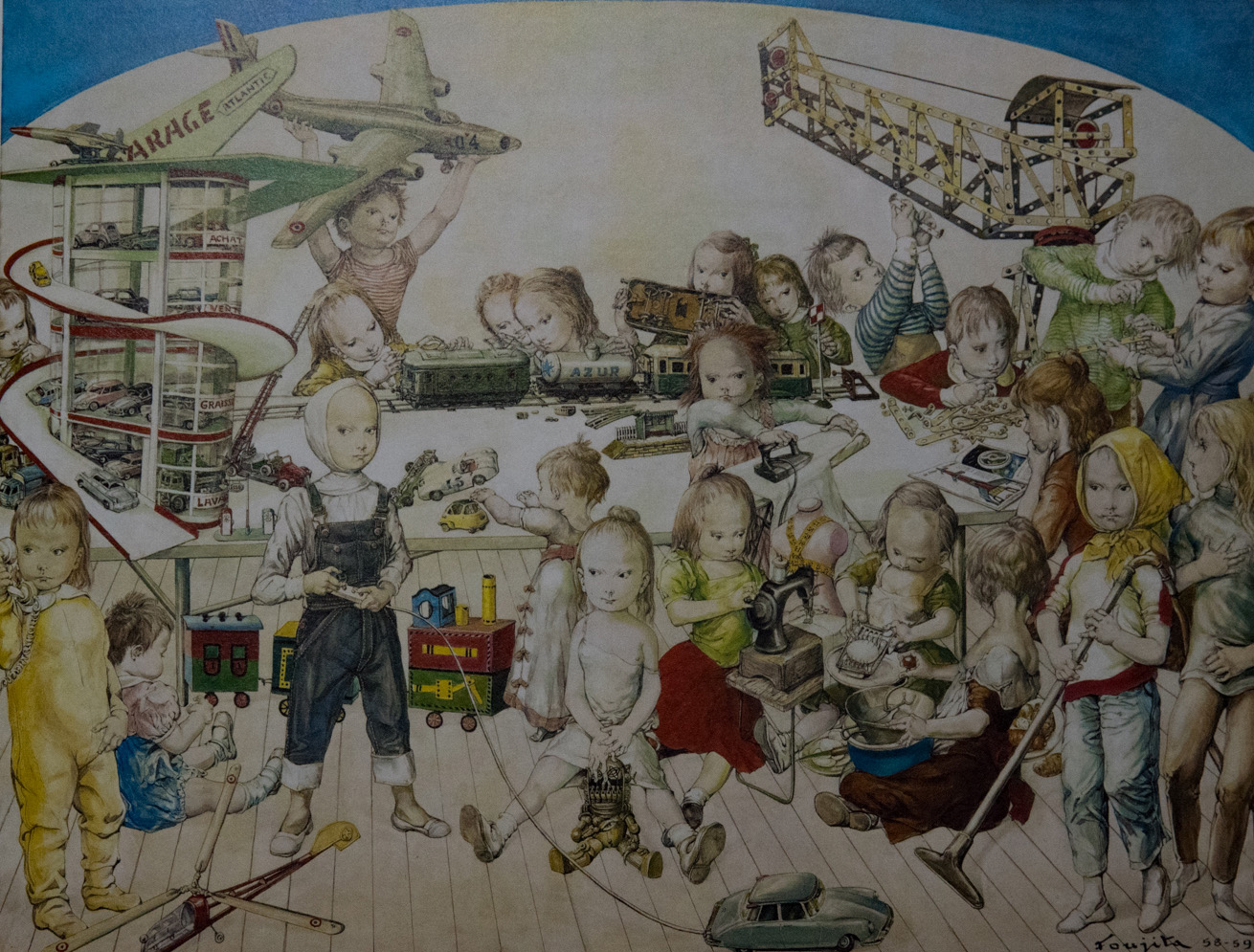

Let me start with one picture of Tusguharu Foujita (Leonard Foujita) that I found in his exhibition held in September:

The picture was drawn in 1958 and 1959 and was titled “The Machine Age”.

It may draw nostalgic reaction from people born in around that time. (I was born in 1961.) Most toys shown in this picture are quite familiar to me, such as tin toys (I had one of Astro Boy at home), remote-controlled cars, toy cars (in Japan they were called “minicars”), HO scale train models, and so on.

As the title of the picture shows, the 1960’s were really “the machine age”, and Japan was just in the midst of high-speed economic growth. In my childhood, I believed so many things were common knowledge without any doubt such as:

(1) Economics will grow eternally.

(2) No music, no life (sorry Tower Records)

(3) Human beings will soon reach Mars, Jupiter, or Saturn.

(4) Flying cars will be available within several decades, at the latest by the 21st century.

(5) Animation films or dramas are mostly Sci-Fi based.

(6) Students are attending universities not to study, but to join political movements or some protests.

(7) The whole world will perish soon with nuclear weapons.

All of these expectations were revealed to be untrue, in the 1970’s or later. (The last one was fortunately proven to be not true.) I gradually started to think that the 1960’s were actually very unique, strange, but energetic periods that are completely different from the 1970’s, 80’s, or later. I also knew that there had been some “spiritual” people claiming that the 1960’s had been the start of “new age”.

I am currently addicted to watch Sci-Fi based old TV dramas from the 1960’s. I have so far bought DVDs or Blue-rays: the four series of Irwin Allen dramas (Voyage to the Bottom of the Sea, Lost in Space, The Time Tunnel, and Land of The Giants), two of Gerry Anderson’s (Thunderbirds, UFO), and the original series of Star Trek by Gene Roddenberry. By watching them, I can now understand how I was brainwashed or imprinted during the 1960’s as a then kid. In 2018, very few people care about cold war (except concerns for the start of “new” cold war with China), only limited people talk about possible “doomsday”, but such topics were quite seriously considered in many of the above dramas.

Honestly to say, I’m living 50% of my life still in the 1960’s. You can check out any time you like, but you can NEVER leave!

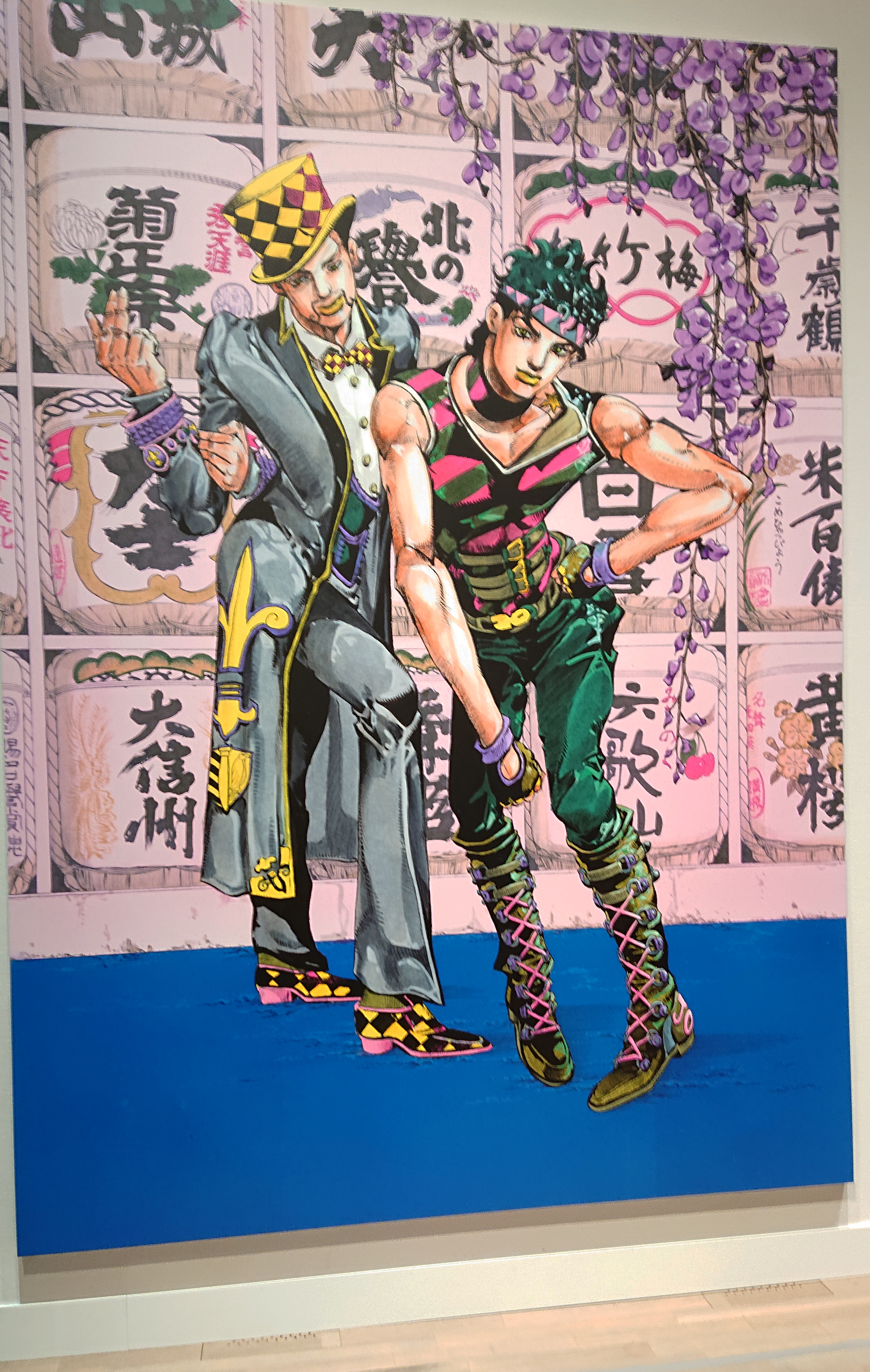

荒木飛呂彦原画展(東京新美術館)

荒木飛呂彦原画展を観に、六本木の国立新美術館行ってきました。とても良かったです。

荒木飛呂彦原画展を観に、六本木の国立新美術館行ってきました。とても良かったです。

18:00~20:30の時間指定のチケットなのに、17:45くらいに行ったら既に行列が出来ていて、入場するまでに20分近く待たされました。しかしそういった厳しい入場制限のお陰で、中では比較的ちゃんと観ることが出来ました。

私はジョジョのシリーズは一番最初の奴はある程度リアルタイムで読んでいましたが、Part2以降は読んだのは電子版でであり、比較的最近です。また最新版のジョジョリオンも途中まで読んでいましたが、出版の間が空くと前の話を忘れてよく分からないので最近は追いかけていません。個人的には「スタンド」が登場するようになった最初の頃のが一番好きです。

とにかく良かったのは、漫画ではあまり見られないカラーの絵が多数見られたことで、その独特の色彩感覚(空の色をピンクにしたり、影の部分に緑を使ったりといったもの)に感銘を受けました。しかしどことなく荒木飛呂彦の絵はある種ののくどさ、脂っこさがあり、水彩画というより油絵感覚です。また60年代、70代のロックのLPジャケットのデザインと共通するものを感じます。実際にスタンドの名称にもキング・クリムゾンとかエアロスミスとかキラークィーンとかロックから取ったのが多数登場しますし。(荒木は1960年生まれ)

また、私は最近、日本の漫画やアニメに、日本の伝統的な絵画の影響を感じることが多いですが、荒木のは日本の絵の伝統ももちろんありますが、かなりの部分ヨーロッパなどの美術の影響を受けているように思います。20世紀の絵画は、本格的な絵画よりもこの荒木のようないわばポップカルチャーの部分に神髄があるのではないかと思います。

添付写真は隠し撮りした訳ではなく、今回作られた大判の絵は撮影OK、漫画の原画類は撮影NGでした。

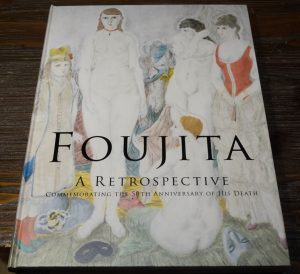

藤田嗣治展(没後50年記念)

上野の東京都美術館で行われている藤田嗣治展に行って来ました。素晴らしい展示会で藤田の作品がこれだけの規模で集められる機会はそうそう無いのではないかと思います。事前に本(Eigoxのレッスン用に買ったもの、「もっと知りたい」シリーズの「藤田嗣治」)を見てから行きましたが、本に掲載されている作品のほとんどの実物を見ることが出来ました。

上野の東京都美術館で行われている藤田嗣治展に行って来ました。素晴らしい展示会で藤田の作品がこれだけの規模で集められる機会はそうそう無いのではないかと思います。事前に本(Eigoxのレッスン用に買ったもの、「もっと知りたい」シリーズの「藤田嗣治」)を見てから行きましたが、本に掲載されている作品のほとんどの実物を見ることが出来ました。

ただ残念だったのは、藤田の「戦争画」がわずか2点(「アッツ島玉砕」と「サイパン島 同胞臣節 全うす」)しか展示されていなかったことです。購入した目録によれば東京都美術館は藤田の他の戦争画数点を含む戦争画全153点を収録しているそうです。今回の展示会とは別に戦争画だけの展示会を是非開いて欲しいです。以前読んだもりたなるおの「芸術と戦争―従軍作家・画家たちの戦中と戦後」によれば、今回展示されている藤田の戦争画は国民の間で評判になりましたが、軍部からはこのような悲惨な場面の絵は国民の戦意を削ぐ、ということでそれ以降は藤田は戦争画を描くことを止められます。にも関わらず戦後は、画家の中での戦争協力者の筆頭として戦犯として糾弾されかけます。その結果藤田はフランスへ移住することを決意します。

後絵を実際に観て思ったのは、藤田の戦前・戦後の子供の絵は、奈良美智の描く子供の絵とちょっと共通点があるのではないかということです。どっちもある意味人工的な子供です。(藤田は5回結婚していますが、子供はいません。)

ちなみに、藤田をフランスで有名にした「乳白色」は鉛をベースとする絵の具に炭酸カルシウムとタルクを混ぜていたようです。戦前土門拳が撮影した藤田の作画風景に、シッカロールの缶が写っています。シッカロールは一般的に言えばタルカムパウダーで主成分はタルクです。

金沢で友禅染めと金箔貼り体験

20日の金曜と21日の土曜日で、会社で所属する業界団体の委員会の総会で金沢に行ってきました。2日目に金箔貼りと友禅染めを体験しました。友禅染めはぼかしをどうやって描くのかがわかって有益でした。染料は5色使いましたが、筆に染料をつけたら、紙の上に筆を下ろして、できる限り染料をぬぐって、ほとんどかすかに色が着くぐらいにして布に筆を円を描くように塗っていきます。濃くする所は何回も塗ります。最初から濃い色を塗ると後から薄くすることは出来ませんのでこうします。ちょっとはみ出した所がありますが、まあまあ良く出来たかと。

20日の金曜と21日の土曜日で、会社で所属する業界団体の委員会の総会で金沢に行ってきました。2日目に金箔貼りと友禅染めを体験しました。友禅染めはぼかしをどうやって描くのかがわかって有益でした。染料は5色使いましたが、筆に染料をつけたら、紙の上に筆を下ろして、できる限り染料をぬぐって、ほとんどかすかに色が着くぐらいにして布に筆を円を描くように塗っていきます。濃くする所は何回も塗ります。最初から濃い色を塗ると後から薄くすることは出来ませんのでこうします。ちょっとはみ出した所がありますが、まあまあ良く出来たかと。

金箔貼りの方はとにかく金箔が1000分の2ミリという厚さでまっすぐ貼るのが非常に難しく、店の人に手直ししてもらってやっと何とかなりました。

ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の写真のレタッチについて

このレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の写真ですけど、もちろん現物を撮影したものですが、写したそのままだとぼんやりしすぎで、色彩も弱く、かなりボケボケです。(最初に描かれた時から既に500年以上経っているため、退色が激しいですし、絵の具自体もかなりの部分欠け落ちています。もちろん修復はされていますが、ダ・ヴィンチが描いた当時とはおそらく見た目はかなり異なっている筈です。)

このレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の写真ですけど、もちろん現物を撮影したものですが、写したそのままだとぼんやりしすぎで、色彩も弱く、かなりボケボケです。(最初に描かれた時から既に500年以上経っているため、退色が激しいですし、絵の具自体もかなりの部分欠け落ちています。もちろん修復はされていますが、ダ・ヴィンチが描いた当時とはおそらく見た目はかなり異なっている筈です。)

なので私はRAW現像の時に、

(1)コントラストを上げる

(2)「霞を除去する」(現物のスポット照明のため、ライトが当たった部分が霞んで見えます。)

(3)「自然な彩度」を上げる

ということを現像ソフトのLight Roomでやっています。

なので、現物よりも良く見えるように加工されたものなのですが、Webで検索して他の「最後の晩餐」の写真を見ると、もっと無茶苦茶なレタッチがされたものばかりです。ちょっといいのか、っていう感じです。

私は浮世絵に関しては、印刷されたばかりの頃はもっと色が鮮やかだったと思っており、浮世絵の写真については結構彩度を上げたりすることが多いですが、この「最後の晩餐」については、ほとんどはやり過ぎのように思います。結構絵画をどう鑑賞すべきかって、難しいです。大体において有名な絵は現物を見るとがっかりすることが多いのですが。