ローマのヴァチカン美術館は滞在の2日目のローマ観光の日に行こうとしたんですが、例によってすごい行列でしかも閉館が16:00ということで、入ることは出来ませんでした。これも例によって話しかけてきたツアーの勧誘員に色々聞いて、最後の日(5月4日)の11:30からのツアーを予約しました。しかしフィレンツェからの高速鉄道がある意味予定通り90分の旅程で15分も遅れ、ローマテルミン駅から地下鉄と徒歩で何とかその予約した店までたどり着いたのが11:30ギリギリでした。帰りの飛行機は15:15ローマ発なので、13:15には空港に着く必要があり、タクシーで空港まで30分程度かかりますから、ぎりぎり見られて12:40ぐらいまででした。しかし、ツアーの御一行は歩いてヴァチカン美術館に向かい、そこですんなり入れるかと思ったからまた切符の受け取りで待たされ、結局スタートしたのは12時を過ぎていたと思います。時間が全然ないのでガイドは断り自分で勝手に見て回ることにしましたが、中は恐ろしい人の多さでほとんど動きが取れず、やっと何とか見ることが出来たのが以下です。残念ながらシスティナ礼拝堂の「最後の審判」も見ることが出来ませんでした。元からここは予定に入れてなくて急に思い立ってスケジュールに入れたものですから、これだけ見られただけでもましかもしれません。ここで一番印象に残ったのは、地図が壁に貼ってある300mくらいの回廊で、天井にびっしりと貼られた無数の絵です。正直な所、絵が単なる装飾の部品として使われている感じで、しかも下から天井に貼られたものを見ることになり、絵自体もよく見ることができず、そういう風に絵を扱われた画家はいい気持ちがしなかったのではないかと思いました。結局の所、画家の西洋の歴史における地位って決して高くなかったのだと思います。

これで今回のイタリア旅行の写真はおしまいです。

カテゴリー: Art

フィレンツェの街並みとウッフィツィ美術館

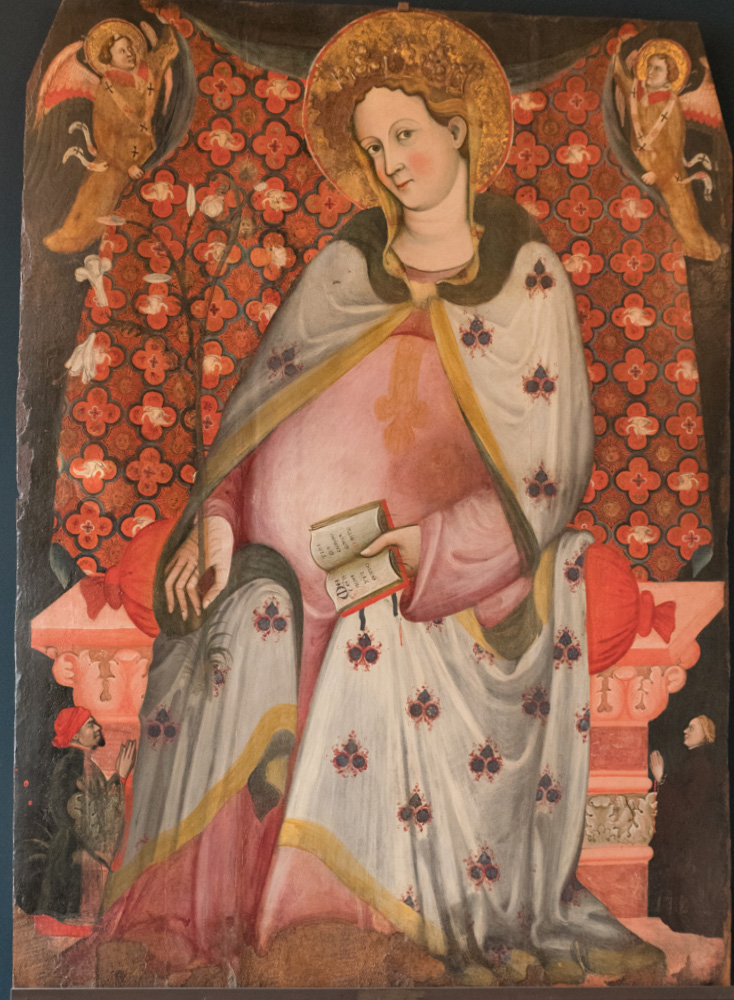

2018年5月3日にフィレンツェを訪れ、ウッフィツィ美術館を見学した後、フィレンツェの街並みを見学しました。ウッフィツィ美術館はチケットを予約して行ったのですが、それでも入場に30分ぐらいかかり、もし予約無しで行ったらどれだけ待たねばならなかったかわかりません。また、中も広大で収録作品も膨大であり、見て回るのに2時間では足りません。以下フォトアルバムとしてお見せします。画像をクリックすると拡大されます。なお、絵の作者と名前は、分厚い「ウフィッツィ美術館目録」みたいなのを持ち帰ったのですが、それに載っていないものも多いため、まだ調査中です。Googleの画像検索で地道に調べていくしかなく、分かったものから徐々に追加していきます。なお、撮影したままの画像は下から撮ったり、斜めに撮ったりして変形しているため、現像時に補正しています。後コントラストと彩度を少しいじってあります。

ミラノ(1)「最後の晩餐」と街並み

5月2日に訪れたミラノの街です。この街での目的は、

(1)サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会で、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を見ること。

(2)スカラ座でザンドナイの「フランチェスカ・ダ・リミニ」を観ること。

の2つでした。

(1)は完全予約制で予約が無いと見せてくれません。私のは朝8:15からという予約で、朝食もそこそこに駆けつけました。これがその教会で、「最後の晩餐」はここの壁画として描かれています。

これが「最後の晩餐」です。かなりレタッチしてあります。現物はもっとぼんやりした感じです。(クリックで拡大します。)

これが「最後の晩餐」です。かなりレタッチしてあります。現物はもっとぼんやりした感じです。(クリックで拡大します。)

何故か「グレートマジンガー」のDVDの広告がありました。そういえばイタリアではマジンガーZが人気があったということを聞いたことがあります。

ヴェネツィアのアカデミア美術館

柊・オ・コジョの「文化の逆転 ―幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)―」

(以下はAmazonへのレビューで書いたものです。)

(以下はAmazonへのレビューで書いたものです。)

柊・オ・コジョの「文化の逆転 ―幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)―」という本を読了。Amazonで偶然見つけたもの。Kindle版だけの本で、元はブログの記事をまとめたもののようです。以前「北斎とジャポニズム」という展覧会を見て、北斎の浮世絵に影響された西洋の画家達が、北斎の構図とか人物のポーズとかを真似しつつも、決して浮世絵そのままではなく、線も色も浮世絵よりはるかに複雑微妙だったという違いを感じ、その理由を知るヒントになるかな、と思って読んでみたものです。

作者の方についてはどういう方かまったく知りません。ですが、博引旁証ぶりはかなりのもので、私がほとんど知らない人名がいっぱい出てきて、文献参照は実に800以上にも及びます。

それはいいんですけど、ある意味やり過ぎというか、そこまで文献参照しないと自分の意見を書けないのかな、という所が気になりました。そうやってたくさん引用して出てきた結論が、「日本人は自然と一体化しているという考えを好み、西洋人は自然を人間が支配していると考える」といった、ある意味誰でも知っているようなことだったりします。

それでもまあ参考になったのは、日本の絵画が気韻生動、徹底した観察、線を一気呵成に描くことの重視といった指摘で、それは北斎と西洋画家の違いを知る上で参考になりました。この線を一気に描くという伝統は、たとえば手塚治虫の漫画とかにも受け継がれていると思いますけど、そういう指摘はなかったです。

後、Kindle版で300円という書籍に文句を言っても仕方がないのですが、この人「縦中横」を知らないようです。そのため、アルファベットや数字が横に寝てしまっていて、縦書きとしては読みにくいです。また、Malerei(絵画)というドイツ語が何故かWalereiとMとWがひっくり返っていたり、明らかな誤記があったりして、もうちょっと校正をしっかりやって欲しいです。さらには本文中で参照されている図(絵)が巻末に置かれているだけで、リンクにもなっていないので、一々見に行くのが非常に面倒です。またその絵自体もサイズが小さくて見にくいです。

表紙は萌え風ですが、中身はそれなりにちゃんとしています。たぶん作者はどこかのアカデミズムの世界の人じゃないかと思います。ちゃんと校正すれば普通の紙の本として出して問題ないレベルだと思います。

二代 大島伯鶴の「寛永三馬術 度々平住込み」「寛永三馬術 平九郎浪人の巻」

二代 大島伯鶴の「寛永三馬術 度々平住込み」「寛永三馬術 平九郎浪人の巻」を聴きました。間垣平九郎は、将軍家光の前で、愛宕神社の男坂という絶壁のような急な石段を馬で駆け上がり、梅の枝を手折って駆け下りてきて、家光よりお褒めをいただいて出世した、という伝説の人です。そのお話は「寛永三馬術 出世の春駒」というお話ですが、このCDに入っているのはその後日談で、讃岐に戻った平九郎が度々兵という筑後の柳川からやってきた男を仲間としますが、その度々兵が藩の重役の弟といさかいを起こして、結局浪人するまでの話です。大衆小説は最初「新講談」と呼ばれましたが、確かに講談のお話の調子は初期の大衆小説に近いですね。

二代 大島伯鶴の「寛永三馬術 度々平住込み」「寛永三馬術 平九郎浪人の巻」を聴きました。間垣平九郎は、将軍家光の前で、愛宕神社の男坂という絶壁のような急な石段を馬で駆け上がり、梅の枝を手折って駆け下りてきて、家光よりお褒めをいただいて出世した、という伝説の人です。そのお話は「寛永三馬術 出世の春駒」というお話ですが、このCDに入っているのはその後日談で、讃岐に戻った平九郎が度々兵という筑後の柳川からやってきた男を仲間としますが、その度々兵が藩の重役の弟といさかいを起こして、結局浪人するまでの話です。大衆小説は最初「新講談」と呼ばれましたが、確かに講談のお話の調子は初期の大衆小説に近いですね。

ちなみに「出世の春駒」はCDなどは出ていませんが、ここで聴くことができます。

「北斎とジャポニズム」展

上野の国立西洋美術館で、「北斎とジャポニズム」を観てきました。(11月4日)まず、駐車場を探すので一苦労。結局美術館から5分以上歩かなければならないパーキングエリア(1時間以内)をやっと確保しました。そういう訳でかなり急いで回りました。また、三連休中日ということで、人が多く、並んでいたので、ほとんどの展示で近寄ってじっくり観ることは出来ていません。一応小さな図録を買ったので後でじっくり観てみます。感想としては、北斎を始めとする浮世絵が日本が開国してから大量にヨーロッパに流出し(それはちゃんとした芸術作品として流出したというより、多くは日本製の陶器の包装や茶箱の装飾としてです)、それが印象派の画家に影響を与えたのは事実でしょうが、日本側からそれを過大評価するのは、「クール・ジャパン」みたいな自国文化中心主義を感じざるを得ません。技法としてより珍奇な素材として使われたケースが多かったのではないかと思います。

上野の国立西洋美術館で、「北斎とジャポニズム」を観てきました。(11月4日)まず、駐車場を探すので一苦労。結局美術館から5分以上歩かなければならないパーキングエリア(1時間以内)をやっと確保しました。そういう訳でかなり急いで回りました。また、三連休中日ということで、人が多く、並んでいたので、ほとんどの展示で近寄ってじっくり観ることは出来ていません。一応小さな図録を買ったので後でじっくり観てみます。感想としては、北斎を始めとする浮世絵が日本が開国してから大量にヨーロッパに流出し(それはちゃんとした芸術作品として流出したというより、多くは日本製の陶器の包装や茶箱の装飾としてです)、それが印象派の画家に影響を与えたのは事実でしょうが、日本側からそれを過大評価するのは、「クール・ジャパン」みたいな自国文化中心主義を感じざるを得ません。技法としてより珍奇な素材として使われたケースが多かったのではないかと思います。

鳥山石燕の百鬼夜行絵図

私は故水木しげるさんの大ファンで、京極夏彦さんには負けますが、かなりの作品を読んでいます。

私は故水木しげるさんの大ファンで、京極夏彦さんには負けますが、かなりの作品を読んでいます。

「ゲゲゲの鬼太郎」で意外と知られていないのは、あれに出てくる妖怪のデザインの大半は水木さんのオリジナルではないということです。特に敵方の妖怪は、江戸時代の絵師鳥山石燕の「百鬼夜行絵図」をベースにした模写が多くなっています。

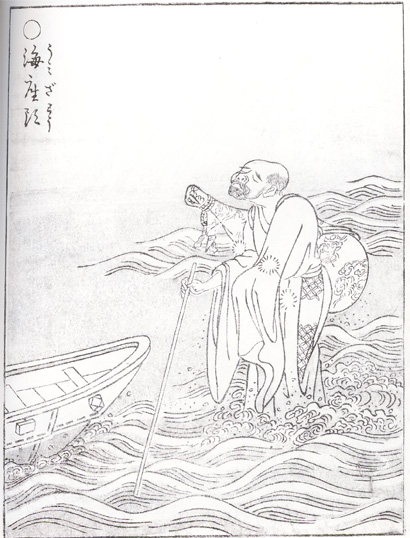

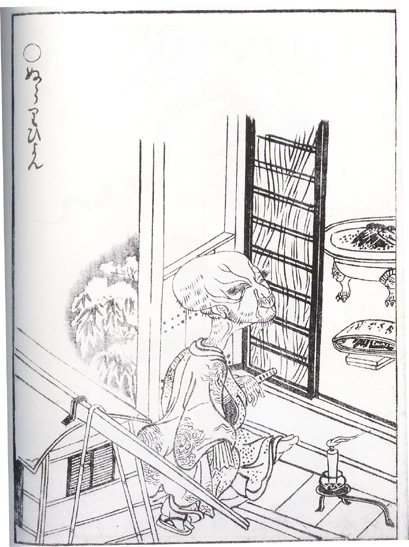

論より証拠、画像は鳥山石燕の描く「ぬらりひょん」です。

「ゲゲゲの鬼太郎」では、鳥山石燕の妖怪が敵、柳田国男が著作で取り上げている妖怪が味方(子泣きじじい、砂かけばばあなど)という設定になっているそうです。

これを書いているのは別に水木さんを非難しているのではありません。水木さんや、カムイ伝の白土三平、子連れ狼の小島剛夕といった漫画家は、江戸時代の絵師の伝統を継承しているんだということです。