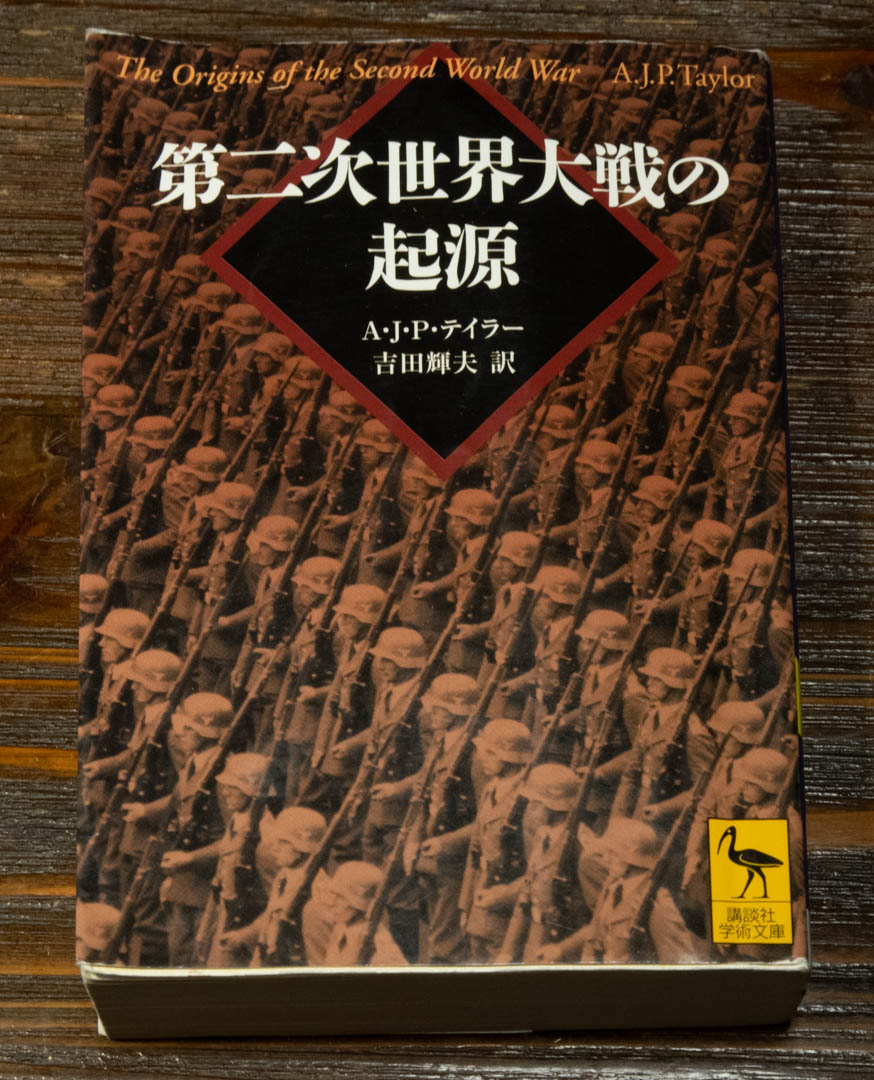

A.J.P.テイラー著、吉田輝夫訳の「第二次世界大戦の起源」を読了。最初は1977年に出版され、論争を呼んだ書です。何故論争を呼んだかというと、従来は第二次世界大戦(欧州での)の原因をもっぱらヒトラーに負わせ、そこからヒトラーと話し合って何とか平和を保とうとしたチェンバレンなどの宥和主義者は間違っていた、という論調が主流だったのを、ヒトラーの行動には最初から首尾一貫した戦略があり、それに従って、(1)オーストリア融合(2)チェコスロバキア融合(3)ポーランドへの領土要求(ダンツィヒ=グダニスク、ポーランド回廊)(4)ポーランドへの侵攻、を進めていったのではなく、むしろ成り行きに任せてそういう進行になったとし、従って宥和主義者が努力したヒトラーとの平和的な解決というのは決して可能性が無かったことではないとしたものです。この二つの立場のどちらが正しいかを判定出来るほどの知識は持っていませんが、少なくともヒトラーは狂人ではないですが、その戦略構想は思いつきが多い、という部分には同意します。ただ、いわゆるドイツの「生存圏(Lebensraum)」がかけ声だけのもので、1939年当時ドイツは東欧との貿易で十分な利益を得ていたので、新たに領土拡張を意図したのは経済的な理由からではない、というのは同意しかねます。ヒトラーとナチスのドイツでの台頭は、ヴェルサイユ条約とその結果としての天文学的金額の賠償金、それによるドイツのハイパーインフレ、そして1929年の世界大恐慌による列強の関税による世界市場の分割ということが背景にあり、「生存圏」という目標は十二分に経済的な理由が裏にあると思います。1939年当時に東欧との貿易で利益を得ていたというのも、世界恐慌後ドイツは徹底した外国為替への管理体制を作り上げて、東欧の諸国とは二国間取引で閉鎖的な市場圏を作り上げた結果です。その次のステップとしてそれらの地域を自分の領土に取り込もうとするのは自然な流れと思います。

A.J.P.テイラー著、吉田輝夫訳の「第二次世界大戦の起源」を読了。最初は1977年に出版され、論争を呼んだ書です。何故論争を呼んだかというと、従来は第二次世界大戦(欧州での)の原因をもっぱらヒトラーに負わせ、そこからヒトラーと話し合って何とか平和を保とうとしたチェンバレンなどの宥和主義者は間違っていた、という論調が主流だったのを、ヒトラーの行動には最初から首尾一貫した戦略があり、それに従って、(1)オーストリア融合(2)チェコスロバキア融合(3)ポーランドへの領土要求(ダンツィヒ=グダニスク、ポーランド回廊)(4)ポーランドへの侵攻、を進めていったのではなく、むしろ成り行きに任せてそういう進行になったとし、従って宥和主義者が努力したヒトラーとの平和的な解決というのは決して可能性が無かったことではないとしたものです。この二つの立場のどちらが正しいかを判定出来るほどの知識は持っていませんが、少なくともヒトラーは狂人ではないですが、その戦略構想は思いつきが多い、という部分には同意します。ただ、いわゆるドイツの「生存圏(Lebensraum)」がかけ声だけのもので、1939年当時ドイツは東欧との貿易で十分な利益を得ていたので、新たに領土拡張を意図したのは経済的な理由からではない、というのは同意しかねます。ヒトラーとナチスのドイツでの台頭は、ヴェルサイユ条約とその結果としての天文学的金額の賠償金、それによるドイツのハイパーインフレ、そして1929年の世界大恐慌による列強の関税による世界市場の分割ということが背景にあり、「生存圏」という目標は十二分に経済的な理由が裏にあると思います。1939年当時に東欧との貿易で利益を得ていたというのも、世界恐慌後ドイツは徹底した外国為替への管理体制を作り上げて、東欧の諸国とは二国間取引で閉鎖的な市場圏を作り上げた結果です。その次のステップとしてそれらの地域を自分の領土に取り込もうとするのは自然な流れと思います。

ちなみにこの本で同意出来ないのは、いわゆる太平洋戦争を欧州での戦争での裏で起きたもので、副次的なものに過ぎないとしていることです。日本とアメリカにとってこの論はとうてい承服出来ないものです。以前やはりイギリス人学者が太平洋戦争について書いた本を読んだことがありますが、その本では「太平洋戦争は日本とアメリカの戦争というより日本とイギリスの戦争であった。」と論じており、これまた日本人には到底承服出来ないものでした。何というか欧州中心主義、自国中心主義を感じます。そういうのがBrexitにもつながるのかなと思います。

ともかく、現在の世界あちこちでのきな臭い状況を見るに付け、先の大戦が何故起きたのかをもう一度考えることは重要だと思います。

カテゴリー: Book

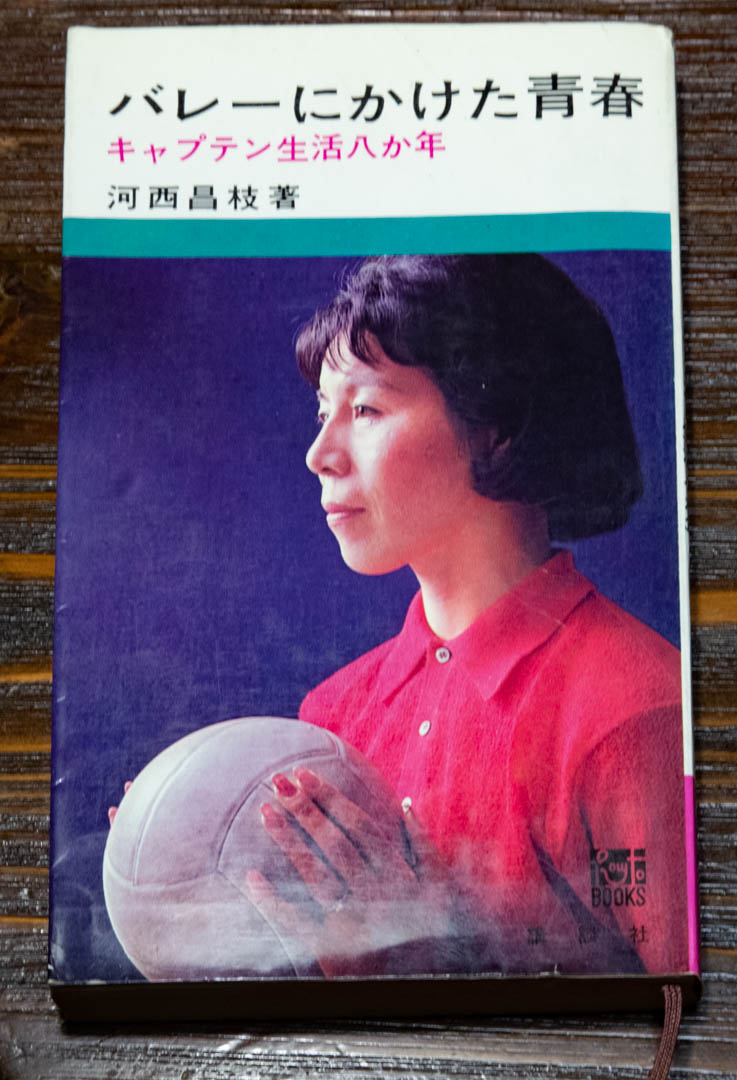

河西昌枝さんの「バレーにかけた青春 キャプテン生活八か年」

河西昌枝さんの「バレーにかけた青春 キャプテン生活八か年」を読了。言うまでもなく、「東洋の魔女」ニチボー貝塚のバレーボールチームのキャプテンを8年も務めた方です。中に、「東洋の魔女」が辞めた後の新生ニチボー貝塚チームの試合の話があって、決勝戦の相手が「日立武蔵」だったということです。「サインはV」の主人公のチームはテレビでは「立木大和」ですが、原作の漫画では「立木武蔵」です。誰が考えたって「日立武蔵」をモデルにしたに決まっていますが、既にこの頃から台頭していたようです。しかしその日立武蔵チームをニチボー貝塚の新しいチームは「キャリアが違う」と一蹴します。(ちなみに「サインはV」で立木大和のライバルチームは「レインボー」でこれもニチボーそのまま。)

河西昌枝さんの「バレーにかけた青春 キャプテン生活八か年」を読了。言うまでもなく、「東洋の魔女」ニチボー貝塚のバレーボールチームのキャプテンを8年も務めた方です。中に、「東洋の魔女」が辞めた後の新生ニチボー貝塚チームの試合の話があって、決勝戦の相手が「日立武蔵」だったということです。「サインはV」の主人公のチームはテレビでは「立木大和」ですが、原作の漫画では「立木武蔵」です。誰が考えたって「日立武蔵」をモデルにしたに決まっていますが、既にこの頃から台頭していたようです。しかしその日立武蔵チームをニチボー貝塚の新しいチームは「キャリアが違う」と一蹴します。(ちなみに「サインはV」で立木大和のライバルチームは「レインボー」でこれもニチボーそのまま。)

河西さんは、キャプテンとして大松監督が仕事で遅くなる時には代わってチームを鍛えていた人で、「大松監督より厳しい、怖い」ということで有名でした。また大松監督に対しても、監督がへそを曲げて「わしゃ帰る」と立ち去ろうとした時に、いつも真っ先に謝り役をやる人でもありました。しかし、そんな河西さんが一度は大松監督を突き飛ばして尻餅をつかせたこともあるのだとか。

東京オリンピックの時、河西さんはチーム最年長の31歳でした。今なら31歳で独身は珍しくもなんともありませんが、当時では完全な「行き遅れ」でした。オリンピック後、大松監督は河西さんのお婿さん捜しに奔走します。実は河西さんのお父さんが東京オリンピックの直前に亡くなり、そのお父さんから「呉々も昌枝の結婚をよろしく」と頼まれていたとのことです。そして大松監督は何人かを河西さんに紹介したようですが、河西さんも「自分より背の低い人は嫌」(河西さんは174cm)と断ります。そしてついに大松監督はオリンピックの金メダルの報告で佐藤栄作総理に会った時に、何と総理大臣に河西さんの婿捜しを依頼します。そして本当に河西さんは佐藤栄作総理夫妻の媒酌で、自衛官の人(その人は身長172cmだったみたいです)と結ばれます。

その後もバレーボールが忘れられず、いわゆるママさんバレーを最初に組織化したのが河西さんです。もう亡くなられていますが、勇気と一つのことに打ち込む尊さを教えてくれました。

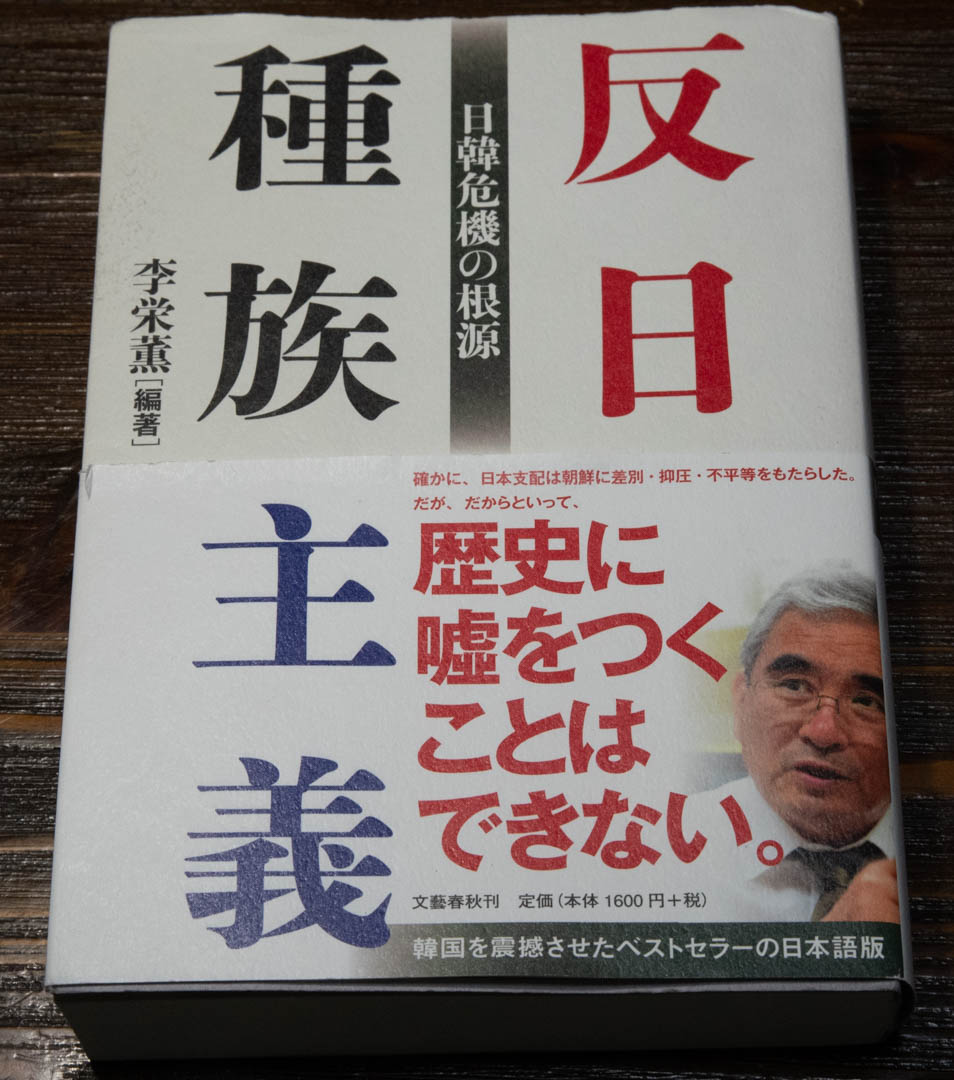

李栄薫編著の「反日種族主義 日韓危機の根源」

李栄薫編著の「反日種族主義 日韓危機の根源」を読みました。今、韓国と日本の両方でベストセラーになっている話題の本です。ですが、書かれていることは一部を除いてほとんど知っていることであり、特に新しい発見はなく、ただ韓国の公娼制度について詳しく書かれていたのが参考になりました。後、韓国の学者が「韓国人は嘘つきだ」とはっきり書いているのにちょっと軽いショックを受けました。子供の時に読んだのらくろの「のらくろ探検隊」という漫画に、明らかに当時の朝鮮人をカリカチュアしている動物のキャラクターが出てきて、のらくろがその人に何が得意かを聞いたら、「私は嘘をつくのが得意です。」と答えるというシーンがありました。当時はいくらなんでもこんなステレオタイプの偏見みたいなのを描いていいんだろうか、と思っていました。しかし、今になって当の韓国の人が「韓国人は嘘つきだ。」と認めている訳です。

李栄薫編著の「反日種族主義 日韓危機の根源」を読みました。今、韓国と日本の両方でベストセラーになっている話題の本です。ですが、書かれていることは一部を除いてほとんど知っていることであり、特に新しい発見はなく、ただ韓国の公娼制度について詳しく書かれていたのが参考になりました。後、韓国の学者が「韓国人は嘘つきだ」とはっきり書いているのにちょっと軽いショックを受けました。子供の時に読んだのらくろの「のらくろ探検隊」という漫画に、明らかに当時の朝鮮人をカリカチュアしている動物のキャラクターが出てきて、のらくろがその人に何が得意かを聞いたら、「私は嘘をつくのが得意です。」と答えるというシーンがありました。当時はいくらなんでもこんなステレオタイプの偏見みたいなのを描いていいんだろうか、と思っていました。しかし、今になって当の韓国の人が「韓国人は嘘つきだ。」と認めている訳です。

マックス・ヴェーバーはフライブルク大学の教授として就任する時に、「国民国家と経済政策」という講演を行い、その中で自身の出身階層であるユンカーを鋭く批判しました。そして「(自分の属する階層の)上にも下にも嫌がられることを敢えて言うのが学者の使命」だと言い切りました。この本は報道によると、韓国でもベストセラーになりながらも、右派と左派の両方からかなり攻撃されているみたいです。とすると「上にも下にも」ではなく「右にも左にも嫌がられる」ことを堂々と言っている訳で、その勇気というのは評価されるべきと思います。しかし、この本に書いてあることは日本人から見ればごく普通のことであり、この程度の言論も許さない、という雰囲気が強いのであれば、韓国において本当の意味の学問は出来ないのでないかと思います。何でもかんでも「日帝が悪い」という心的態度というのは、歴史において自分達が何故独力で近代国家を建設することが出来なかったのか、という点について真剣に考えようとすることを阻害するのであり、結果的に韓国自身にためにならないことだと思います。というか、未だに「風水思想」が強固に信じられていたり、たとえば女性歌手に対して「気がある」と評価し、その「シャーマン」性を重んじるなど、韓国には近代国家になりきれていない部分がまだいくつも残っています。日本だってその点で自分で反省出来た訳ではありませんが、日本には敗戦という大きな試練があり、少なくともそこで過去の日本に対する見直しや反省というのは行われています。しかしながら、独力で植民地から解放されたのではなく、アメリカを始めとする連合軍が日本を破った結果として韓国の独立がもたらされただけであり、そこのなんとも言えない「悔しさ」が反日という形で残り続けているのだと思います。

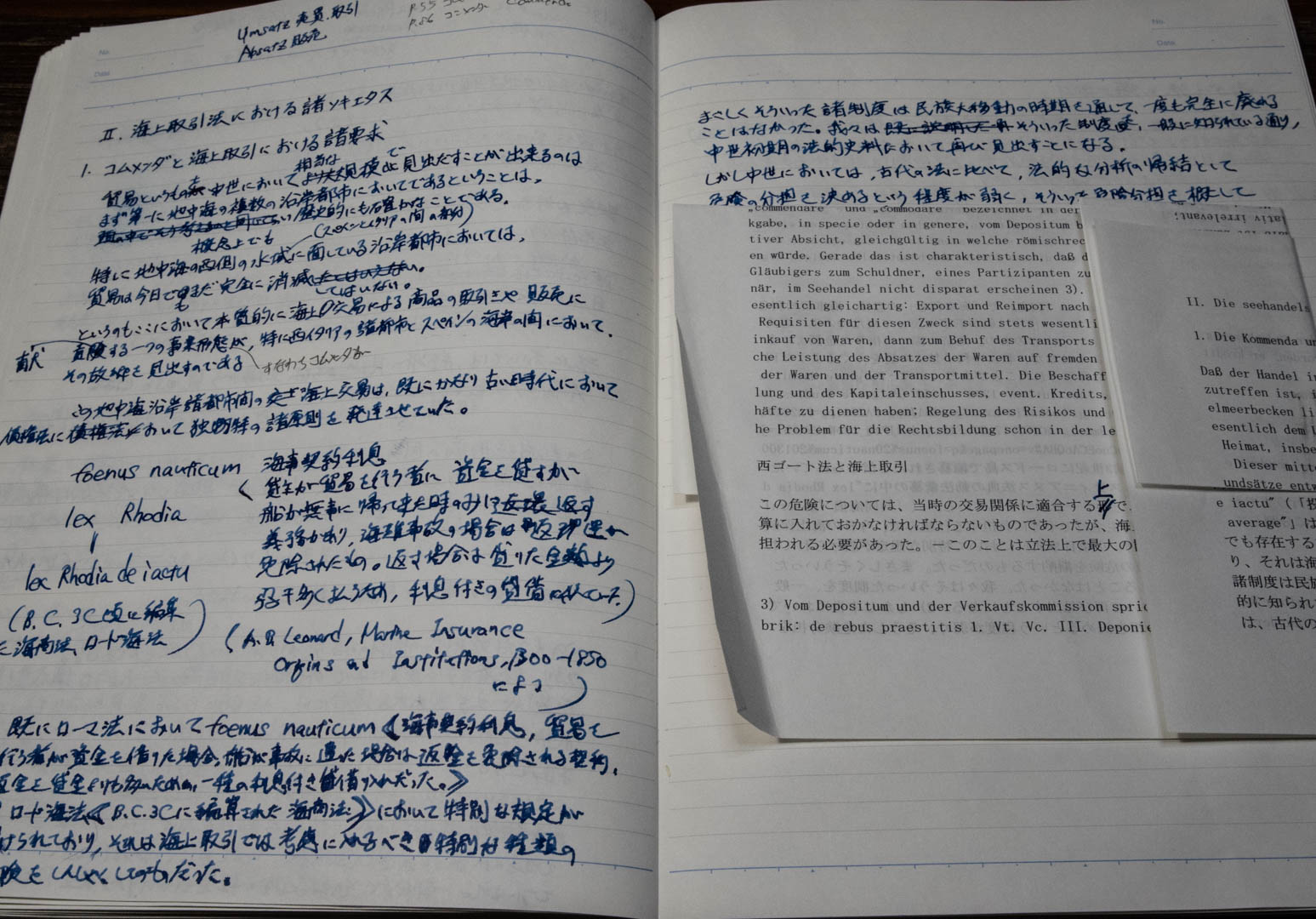

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第10回目を公開しました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第10回目を公開しました。どうなるかと思っていましたが、2ヵ月ちょっとで全体の16%ぐらいまで日本語訳を完了しました。まずは順調なペースです。多分全体では60回+αぐらいになると思います。

今回、ラテン語でもなく、イタリア語でもスペイン語でもないという文が登場したのですが、調べたら何とアラゴン語(スペイン語の一種の方言みたいなもので話者はたったの1万人)の元になった俗ラテン語みたいです。さすがにこれは読めないので、英訳を参照して訳しました。

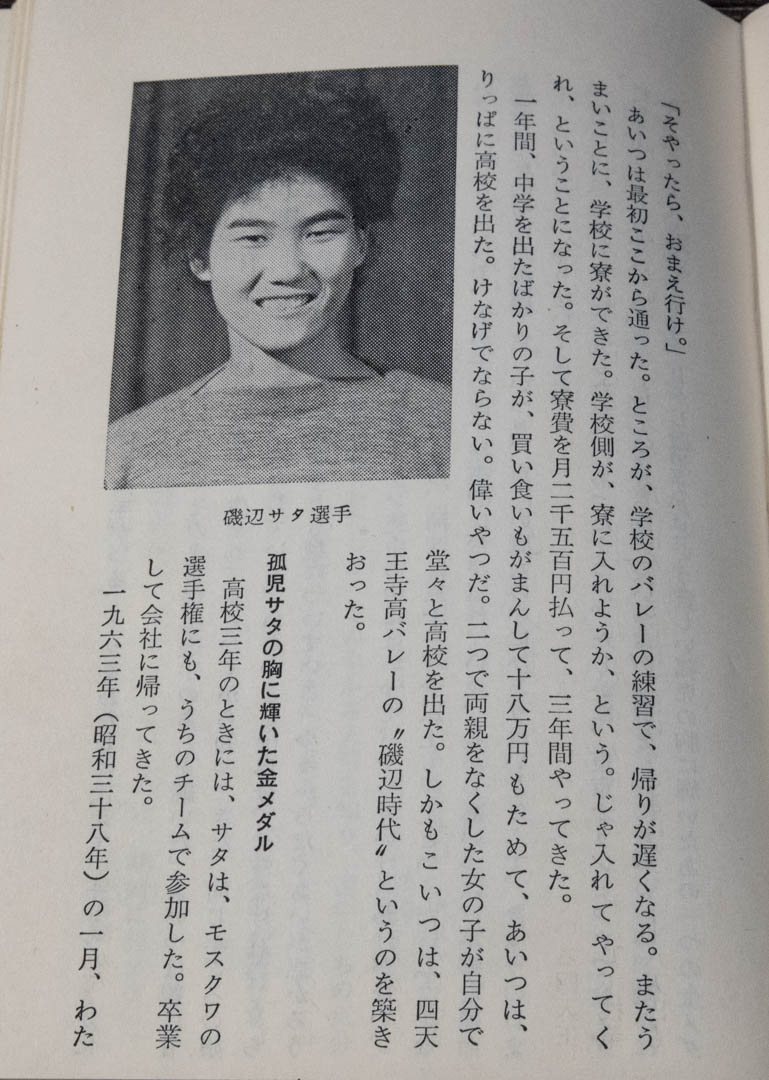

大松博文監督と磯辺サタ選手

東洋の魔女の最年少選手(当時19歳)だった磯辺サタさんと大松博文監督の、まるで落語の人情噺のような心温まるエピソード。磯辺さんは2歳の時に、父親が南方戦線で戦死、そのすぐ後に母親が病死し、6人の兄弟がバラバラで親戚に引き取られ両親の愛を知らずに育ちます。中学生の時バレーの大会で活躍し、大松監督の目に止まって、中卒で日紡に入社。そしてその年の11月に思い詰めた顔をした磯辺選手が大松監督の所にやってきて、「先生、ここに日紡に入ってから貯めたお金が13万円ある。冬のボーナスとこれからの給料で18万円になる。このお金で夜学でもいいので高校に行けないだろうか。」と相談に来ました。その当時の日紡のバレー部の選手は全員高卒で、磯辺選手が肩身の狭い思いをしていたのを知っていた大松監督は、何とかこの子を高校に行かせてやろうと思い、当時バレーが強かった大阪の四天王寺高校のバレーの特待生の口を見つけて、磯辺選手を入学させました。住む所は最初は日紡の寮から、後に高校の寮が出来たので、18万円で十分3年間学ぶことが出来ました。高校ではバレー部で「磯辺時代」と言われる程の大活躍をし、卒業後、晴れて日紡に再入社。とはいえ当時の日紡バレー部は世界No.1のレベルで河西選手などのレギュラーとは大きな差がありました。それを磯辺選手は大松監督の厳しい指導に耐え、増尾選手というレギュラーのアタッカーが病気でバレー部を辞める時、「私の後はイソを鍛えて欲しい。」と大松監督に直訴し、ついに磯辺選手は最年少のレギュラーメンバーになりました。

東洋の魔女の最年少選手(当時19歳)だった磯辺サタさんと大松博文監督の、まるで落語の人情噺のような心温まるエピソード。磯辺さんは2歳の時に、父親が南方戦線で戦死、そのすぐ後に母親が病死し、6人の兄弟がバラバラで親戚に引き取られ両親の愛を知らずに育ちます。中学生の時バレーの大会で活躍し、大松監督の目に止まって、中卒で日紡に入社。そしてその年の11月に思い詰めた顔をした磯辺選手が大松監督の所にやってきて、「先生、ここに日紡に入ってから貯めたお金が13万円ある。冬のボーナスとこれからの給料で18万円になる。このお金で夜学でもいいので高校に行けないだろうか。」と相談に来ました。その当時の日紡のバレー部の選手は全員高卒で、磯辺選手が肩身の狭い思いをしていたのを知っていた大松監督は、何とかこの子を高校に行かせてやろうと思い、当時バレーが強かった大阪の四天王寺高校のバレーの特待生の口を見つけて、磯辺選手を入学させました。住む所は最初は日紡の寮から、後に高校の寮が出来たので、18万円で十分3年間学ぶことが出来ました。高校ではバレー部で「磯辺時代」と言われる程の大活躍をし、卒業後、晴れて日紡に再入社。とはいえ当時の日紡バレー部は世界No.1のレベルで河西選手などのレギュラーとは大きな差がありました。それを磯辺選手は大松監督の厳しい指導に耐え、増尾選手というレギュラーのアタッカーが病気でバレー部を辞める時、「私の後はイソを鍛えて欲しい。」と大松監督に直訴し、ついに磯辺選手は最年少のレギュラーメンバーになりました。

そしてご存知の通り、東京オリンピックで見事金メダルを取ったチームのアタッカーとして大活躍します。

その磯辺選手の結婚式で、大松監督は何も言わずに新婦の父の席に座ったそうです。磯辺選手にとっては大松監督は本当に父親であり恩人でした。(磯辺サタさんは2016年12月18日に亡くなられています。合掌。)

ヴェーバーの「中世合名会社史」を日本語訳することのメリット

ヴェーバーの「中世合名会社史」を日本語訳するメリット。

(1)忘れかけていたドイツ語読解能力の取り戻し

(2)教科書を一通りやっただけのラテン語の実践的な読解練習

(3)イタリア語の復習

(4)古典ギリシアの復習(少しですが)

(5)言語によらない書籍読解力の維持・向上

(6)日本語ライティング力の維持・向上

(7)ヴェーバーの他の著作(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」や「経済と社会」など)をより良く理解出来る。

(8)インターネット上での調査能力の維持・向上

(9)ボケ防止

という具合で、色々あります。ある意味私の外国語学習の総決算かなと思います。

「中世合名会社史」の日本語訳の第9回目を公開しました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳第9回目を公開しました。

いよいよコムメンダの具体的な内容が説明されますが、それは今日の貿易商社の原点のような感じです。

年末で忙しい所に、車の修理などもあって時間がかかりました。

日本企業のブラック化と戦う

Weberの日本語訳をしつつ思うこと

ここ2ヵ月くらい、ヴェーバーの「中世合名会社史」を日本語訳していて思うこと。私がこれを初めて日本語に翻訳するのに最適な人間とは決して思っていません。しかし、実際のところ、

ここ2ヵ月くらい、ヴェーバーの「中世合名会社史」を日本語訳していて思うこと。私がこれを初めて日本語に翻訳するのに最適な人間とは決して思っていません。しかし、実際のところ、

(1)ヴェーバーをある程度理解している(ヴェーバーの他の著作をそれなりに読んでいる)

(2)ヴェーバーのドイツ語をある程度読解し意味が理解出来る、過去にヴェーバーの著作を一部でもドイツ語原典で精読した経験がある

(3)英語がそれなりのレベルで出来る

(4)ラテン語が分かる

(5)古典ギリシア語が分かる

(6)イタリア語の知識がある

(7)貿易のことを良く知っている

(8)日本語能力が上級以上(私は高校の時、旺文社の全国模試で、現代国語の偏差値86という普通あり得ないような得点を取っています。また当時実質全国2位の実力の進学校で現代国語の成績は学年1位でした。また前職で日本語入力ソフトの開発に従事しています。)

という人が日本に他に何人もいるとは思えないので、そういう意味では訳していて何というか変な自信みたいなのが付いてきて、「どんなものにも負けるものか」という感じになっています。そういう意味でブラックな会社と戦うことを躊躇わないような気持ちになってきています。(現在、パート社員から無期契約になった社員に対するあまりにひどい扱いを巡って、会社とバトル中です。私は社労士試験合格+研修修了です。)

まあ、この翻訳はオープン翻訳で無償で公開しているので、これでお金は一銭も取れませんが。

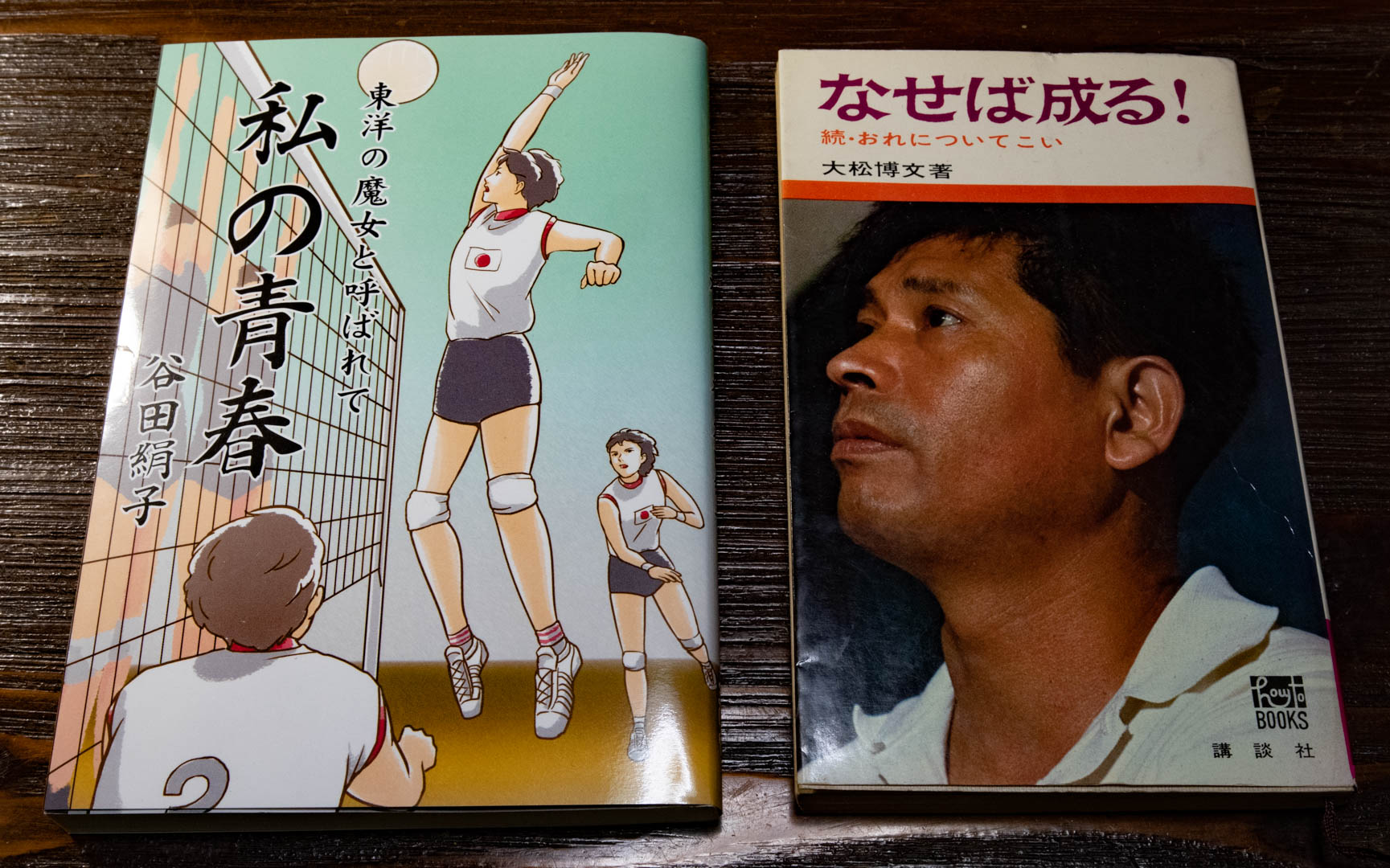

大松博文監督の「なせば成る! 続・おれについてこい」と谷田絹子の「東洋の魔女と呼ばれて 私の青春」

大松博文監督の「なせば成る! 続・おれについてこい」と谷田絹子の「東洋の魔女と呼ばれて 私の青春」を読みました。個人的にすっかり大松監督ファンになっています。前著の「おれについてこい!」は1962年の世界選手権優勝の後に出版されていますが、続篇は1964年12月の東京オリンピックの後に出ています。やはり大松監督の合理性を強く感じたのは、1962年の世界選手権がピークだったニチボーチームを、日本全国からの東京オリンピックに出て欲しい!という願いに応えて出ることを決心した時に、1962年の時は4:6でソ連に負けていたのを精神力でカバーして勝った、というのを東京オリンピックでは7:3で圧倒して勝とうとします。そのため前回は「柔よく剛を制する」でどちらかと言えば守備力(回転レシーブ)とチームワークで勝ったものを、東京オリンピックでは「剛」も鍛え、攻撃力、スパイク力でも負けないようにします。もちろん平均身長ははるかに日本が低いですから、それを補うために今回編み出されたのが「移動攻撃」で、スパイクを打つ選手が右に左に平行移動してスパイクを打つ位置を相手から読めないようにします。後のミュンヘンオリンピックでの男子バレーの各種クイック攻撃とちょっと似ている所があります。更に、サーブも、ソ連は1962年の敗因の一つだった「木の葉落とし」サーブを徹底的に研究し、それを拾う練習も積み重ねていました。しかしニチボーチームは、木の葉落としの回転を微妙に変化させ、ネットを越えたらすぐ落ちるのではなく、落ちる位置も何種類にも分けて攻撃力をアップします。そして睡眠時間は1962年までより更に短くなり、オリンピックの直前にはチームはボロボロ状態になります。しかし「これだけ練習している私達が負ける筈がない」というある意味絶対的な自信になり、ついに東京オリンピックの決勝戦で、ソ連を3-0のストレートで下します。大松監督は、ソ連の敗因は1962年時点のニチボーチームを越えることを目標にし、その後のニチボーチームの進化を計算に入れていなかったことだと断言します。

大松博文監督の「なせば成る! 続・おれについてこい」と谷田絹子の「東洋の魔女と呼ばれて 私の青春」を読みました。個人的にすっかり大松監督ファンになっています。前著の「おれについてこい!」は1962年の世界選手権優勝の後に出版されていますが、続篇は1964年12月の東京オリンピックの後に出ています。やはり大松監督の合理性を強く感じたのは、1962年の世界選手権がピークだったニチボーチームを、日本全国からの東京オリンピックに出て欲しい!という願いに応えて出ることを決心した時に、1962年の時は4:6でソ連に負けていたのを精神力でカバーして勝った、というのを東京オリンピックでは7:3で圧倒して勝とうとします。そのため前回は「柔よく剛を制する」でどちらかと言えば守備力(回転レシーブ)とチームワークで勝ったものを、東京オリンピックでは「剛」も鍛え、攻撃力、スパイク力でも負けないようにします。もちろん平均身長ははるかに日本が低いですから、それを補うために今回編み出されたのが「移動攻撃」で、スパイクを打つ選手が右に左に平行移動してスパイクを打つ位置を相手から読めないようにします。後のミュンヘンオリンピックでの男子バレーの各種クイック攻撃とちょっと似ている所があります。更に、サーブも、ソ連は1962年の敗因の一つだった「木の葉落とし」サーブを徹底的に研究し、それを拾う練習も積み重ねていました。しかしニチボーチームは、木の葉落としの回転を微妙に変化させ、ネットを越えたらすぐ落ちるのではなく、落ちる位置も何種類にも分けて攻撃力をアップします。そして睡眠時間は1962年までより更に短くなり、オリンピックの直前にはチームはボロボロ状態になります。しかし「これだけ練習している私達が負ける筈がない」というある意味絶対的な自信になり、ついに東京オリンピックの決勝戦で、ソ連を3-0のストレートで下します。大松監督は、ソ連の敗因は1962年時点のニチボーチームを越えることを目標にし、その後のニチボーチームの進化を計算に入れていなかったことだと断言します。

谷田選手の本は、ちょっとしたエピソードみたいなものが中心ですが、大松監督が鬼どころか、映画をねだるとすぐ自腹で連れて行ってくれて食事までおごってくれた「仏」だったと言っています。

印象に残るのは、大松監督も谷田選手も猛練習が楽しかったと言っている所です。ともかく元気をくれるいい本でした。