ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第8回目を公開しました。

いよいよ「コムメンダ」が登場します。今日の海上輸送の保険用語で「共同海損」というのがありますが、これが既に中世の地中海での貿易においてそういう取り決めがあったということに驚きました。共同海損は古い言い方では「投荷」とも言いました。要するに嵐などで船が沈みそうな場合、積み荷を海の中に投げ捨て軽くして危険を減らすということが古くから行われていますが、そういった場合捨てられた荷物の分の損を、捨てられずに済んだ荷物の荷主も平等に負担する、というのが元だと思います。それからイタリアの貿易というと、どちらかというと東岸のヴェネツィアとかの東方貿易がイメージされるのですが、歴史的にはジェノヴァなどのイタリア西岸とバルセロナなどのスペインの沿岸都市の貿易の方が先だったようです。

カテゴリー: Book

日本語Wikipediaのダメな所

今日もヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳に取り組んでいて、「西ゴート法典」について調べていたら、何と日本語Wikipediaにはこの項目がありません!にも関わらず、西ゴート王国で定められた法典の一つに過ぎない「エリック法典」については項目があります。といっても参考文献に挙げられているのは山川出版のおそらく高校の世界史用の参考書ですが…

Wikipedia自警団という連中がダメなのは、人が書いた記事の出典が無いとかそんなチェックばかりで、百科事典に限らず全ての辞書・事典で重要な「何を立項(=項目を立てる)すべきか」を考える人が誰もいないことです。まあオンラインのボランティア執筆百科事典では仕方がないのかもしれませんが、サブカル系が異常に充実している一方でこういう学術分野は穴だらけ、というよりほとんど未開拓といった方が正しいのかも。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳7回目の公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の7回目を公開しました。今回の箇所は特にラテン語とかは出て来ないのですが、法的見地と経済的見地の関係が分かりにくいです。ただ、まったく普通の経済の外にある「家計」「家ゲマインシャフト」から、合名会社の二つの原理である「連帯責任」と「特別財産」が生じたということをおそらく言いたいのだと理解すれば、書いてあることは理解出来ました。英訳は分かりやすいですけど、あまりに単純化して訳しすぎのように思います。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳第6回目を公開しました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第6回分を公開しました。ここの所はラテン語文を5箇所くらい読まなければならず大変でした。ローマ法の英訳って確定していのかと思ったらまったく違って、色んな解釈があって英訳もかなりばらついているようです。

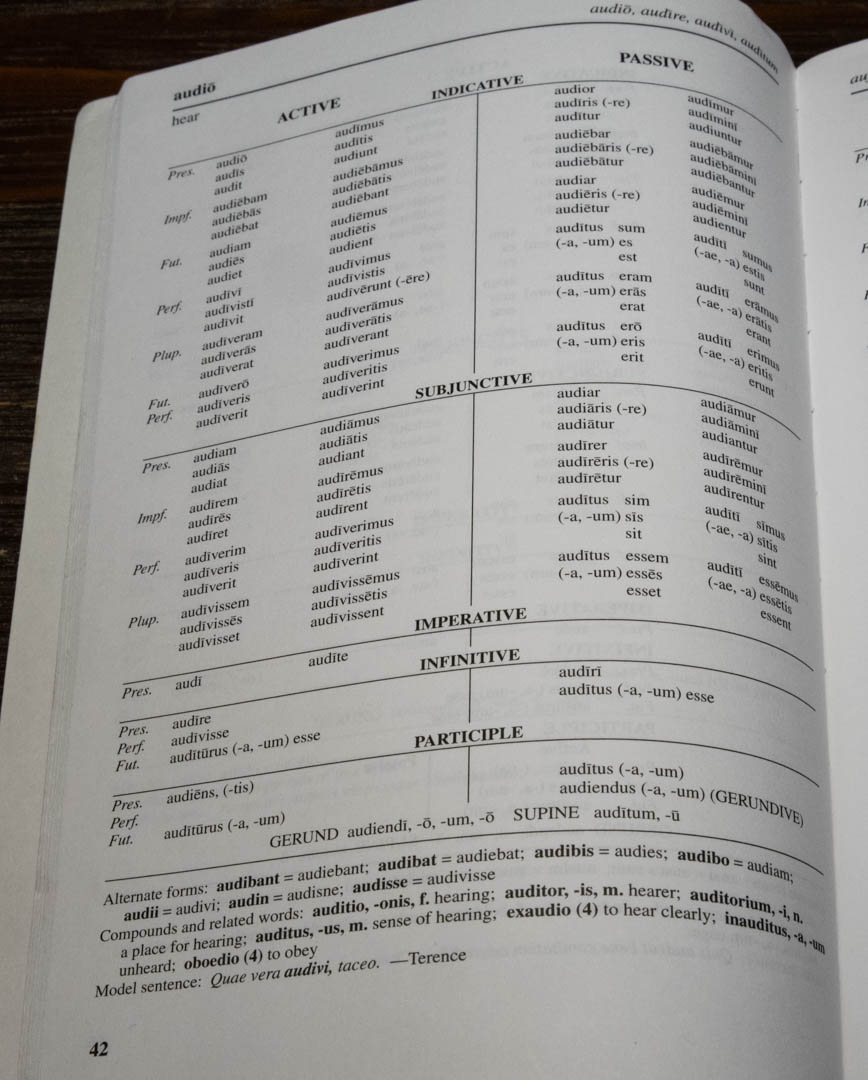

ラテン語解読に便利な本

ラテン語を読む時に便利なのがこの”501 Latin Verbs fully conjugated in all tenses”です。題名の通りで501の動詞についてその全時制での活用形全てを1ページ内に表示してくれます。もちろんラテン語の動詞は501だけではありませんが、ラテン語の動詞の活用パターンは種類が決まっているので、同じ類の単語を見れば活用が分かります。文中に実際に出て来る形から、「ああこれはこの動詞の接続法現在の三人称複数なんだ」ということが分かります。

ラテン語を読む時に便利なのがこの”501 Latin Verbs fully conjugated in all tenses”です。題名の通りで501の動詞についてその全時制での活用形全てを1ページ内に表示してくれます。もちろんラテン語の動詞は501だけではありませんが、ラテン語の動詞の活用パターンは種類が決まっているので、同じ類の単語を見れば活用が分かります。文中に実際に出て来る形から、「ああこれはこの動詞の接続法現在の三人称複数なんだ」ということが分かります。

と思っていたら、今日インターネット上でもっと便利なサイトを発見しました。オンライン辞書で、活用形で検索することが出来、動詞だけではなく名詞の変化形でも検索することが出来ます。

安藤英治による「中世合名会社史」の紹介

折原浩先生に、日本のウェーバー学者で「中世合名会社史」をちゃんと読んでその内容を紹介している例として安藤英治の本を教えてもらいました。こちらをご覧下さい。

大松監督の合理性

大松博文監督の「おれについてこい!」の感想の補遺。

大松博文監督の「おれについてこい!」の感想の補遺。

ともかく、ものすごい量の練習、それもほとんどイジメに近い練習に圧倒されるのですが、それでも私は大松監督の「合理性」を感じざるを得ないことがいくつかありました。列挙してみます。

(1)基礎体力の強化と試合用の練習を同時にやっていること

コージィ城倉という漫画家がちばあきおの「プレイボール」と「キャプテン」の続篇を今連載しています。

その「キャプテン」の方に、墨谷二中の野球部キャプテンである近藤に対し、墨高出身で早稲田に入った元墨高のサッカー部のキャプテンだった人が、近藤達の練習を見て、「野球はサッカーと違って走る量は限られているからランニングは不要では」「守備と打撃と走塁を同時にやって、とにかくボールに触れる時間を多くする」というアドバイスをしています。おそらくこれは最近の高校や中学の進んだ野球部が採り入れている方法なのだと思いますが、大松監督は1960年代の初め既に試合に即した応用練習をやりながら基礎体力も鍛えるということをやっています。

(2)勝つための最善の方法を採っていること

当時の日本女子バレーの最大の目標で強敵は言うまでもなくソ連でした。そのソ連と比べ平均身長が171cmで10cm以上低い日本女子がどう対抗するか。まずスパイクとブロックでは、日本女子の身長ではソ連のスパイクを完全に止めるのは不可能です。だとしたら、ともかくスパイクを打たれても拾いまくるしか勝ち目はありません。そこで開発されたのが回転レシーブです。また同じ理由でスパイクだけに得点を頼ってもおそらく4:6以下で負けます。そこで身長が低くてもあまり関係がない、サーブを強化します。日紡貝塚のチームの得点の1/3はサーブポイントだったそうです。練習も多くの時間をサーブに割き、無回転で揺れながら進み突然落ちる「木の葉落とし」サーブを始め、多くの変化球サーブを編み出します。

(3)医者と常に連絡を取りながら練習をしている

日紡貝塚のチームは猛練習で傷だらけだったり、脚気や腎臓病を患っていた選手もいたようですが、不思議なことに大怪我や大病でリタイアした選手がいません。これは大松監督が常にチームの担当医と良く連絡を取って、選手の状態を常に把握して、ギリギリの線を越えなかったからこそ成し遂げられたのだと思います。

要するに、単に猛練習を強いるだけの精神主義一点張りの人ではなかったということです。

中世合名会社史の日本語訳の5回目を公開

ヴェーバーの中世合名会社史の日本語訳の第5回目を公開しました。これまで書いた分だけで1万字を超えました。原稿用紙で30枚以上。

今回のはLabandというドイツの法学者への反駁があってなかなか難しかったです。

山上正太郎の「第一次世界大戦 忘れられた戦争」

山上正太郎の「第一次世界大戦 忘れられた戦争」を読了。最近ずっとアメリカの動向を追いかけていて、トランプがモンロー主義の昔に戻ろうとする意向を強く感じ、またアメリカと中国の経済的対立、中国の急激な軍事力強化、ときな臭さ一杯の状況に憂慮してこの本と、A・J・P・テイラーの「第二次世界大戦の起源」を買ってみたもの。山上氏は第1次世界大戦の終わった翌年に生まれています。まず第2次世界大戦の本を書いた後、第2次世界大戦を理解するためには1次も理解しなければ、ということでこの本を書かれたようです。副題に「忘れられた戦争」とありますが、まさにその通りで、実は11月11日は第1次世界大戦の終わった日なのですが、「独身の日」というオンラインストアのセールスの話ばかりで、第1次世界大戦について触れたニュースはほぼ皆無だったと思います。日本はこの戦争には限定的に参加し、色んな意味で得をし、経済的にも欧州の産業が戦争で止まっている間に大儲けし、工業力を強めることが出来ました。中国についても欧州列強がそれどころではない隙間を狙って「対華21ヶ条の要求」などで進出を図ろうとし、アメリカとの対立が深まることになります。

山上正太郎の「第一次世界大戦 忘れられた戦争」を読了。最近ずっとアメリカの動向を追いかけていて、トランプがモンロー主義の昔に戻ろうとする意向を強く感じ、またアメリカと中国の経済的対立、中国の急激な軍事力強化、ときな臭さ一杯の状況に憂慮してこの本と、A・J・P・テイラーの「第二次世界大戦の起源」を買ってみたもの。山上氏は第1次世界大戦の終わった翌年に生まれています。まず第2次世界大戦の本を書いた後、第2次世界大戦を理解するためには1次も理解しなければ、ということでこの本を書かれたようです。副題に「忘れられた戦争」とありますが、まさにその通りで、実は11月11日は第1次世界大戦の終わった日なのですが、「独身の日」というオンラインストアのセールスの話ばかりで、第1次世界大戦について触れたニュースはほぼ皆無だったと思います。日本はこの戦争には限定的に参加し、色んな意味で得をし、経済的にも欧州の産業が戦争で止まっている間に大儲けし、工業力を強めることが出来ました。中国についても欧州列強がそれどころではない隙間を狙って「対華21ヶ条の要求」などで進出を図ろうとし、アメリカとの対立が深まることになります。

この大戦は最初はオーストリアとセルビアの局所的な戦いで始まったものが、やがて欧州の多くの国を巻き込み、最後はアメリカや中国まで参戦しという文字通りの世界大戦になります。またこの大戦の結果、ロシアのロマノフ王朝、オーストリアのハプスブルク家、ドイツのホーエンツォレルン家という3つの王朝がすべて無くなります。正直な所、大学の入試で世界史を選択しなかった私は、未だに欧州史にうとい所があるのですが、多少は知識を増やすことが出来ました。

大松博文監督の「おれについてこい!」

大松博文の「おれについてこい!」を読みました。今さらですが、1962年の世界選手権と1964年の東京オリンピックでバレーボール日本女子(日紡貝塚チーム)を金メダルに導いた監督。

大松博文の「おれについてこい!」を読みました。今さらですが、1962年の世界選手権と1964年の東京オリンピックでバレーボール日本女子(日紡貝塚チーム)を金メダルに導いた監督。

私の子供の頃、「巨人の星」や「アタックNo.1」などのスポ根ものの漫画やTVがブームでしたが、それは漫画などが先にあった訳ではなく、現実の方がはるかに先を行っていました。ソ連女子チームに比べて平均身長で10cm低いハンデを補うためにあみだされた「回転レシーブ」、世界の他のチームを翻弄した「木の葉落とし(無回転サーブ)」を始めとする多彩なサーブ(その頃の日紡貝塚チームの得点の1/3はサーブポイント)、漫画の「魔球」を先取りしていました。なんせ「東洋の魔女」「世界の魔女」と呼ばれた訳ですから。

何で今頃これを読んだかというと、今会社で私が管理しているグループのメンバーの8割が女性で、私は今の会社でも前のJ社でも自分の部下になった人にはどこへ行っても生きていける実力をつけて欲しいと思って、結構高い要求をしてスキルを磨いてもらっているんですが、そうしたことがものすごい負荷になっているんじゃないかとちょっと悩んでいて、それで「おれについてこい!」というすごいセリフを言えるこの人の本を古書店で求めたものです。(Amazonでは入手出来ませんでした。)

大松監督は、戦争中ラバウルからビルマに送られ、いわゆるインパール作戦の数少ない生き残りです。はっきりいって今大松監督のスタイルでやったら、パワハラ、セクハラ、ブラック企業、過労死とあらゆる非難が巻き起こりそうな気がします。当時ですら「女性の敵」「会社の敵」と言われ、日紡貝塚の労働組合からもやり過ぎを非難されたりしています。しかし、ソ連チームのように幼い頃からスポーツの英才教育を受け、基礎訓練を十分積んだ上で選抜された選手に対し、高校出てただバレー部にいただけ、という平凡な選手を、1日6~7時間という驚異的な練習で鍛え上げ、選手は監督を信じてついていき、ついにはソ連を破ってNo.1という偉業を成し遂げます。選手も監督も毎日の睡眠時間が5時間で、これは遠征で時差などで十分睡眠時間を取れない場合でも万全のゲームが出来るという対策も兼ねていたそうです。1962年の世界選手権の3年前までは日本では時代遅れの9人制バレーが主流で、6人制に転じてわずか3年でトップまで上り詰めます。

まあ大松監督は後にいわゆるタレント候補として自民党から国会議員に立候補(1度目は当選、2度目は落選)したなんてのはまったく感心しませんが、この本に書かれていることは、ただアナクロと非難して済ましてしまうことの出来ない貴重な何かを感じました。