阿部公彦の「史上最悪の英語政策 ウソだらけの「4技能」看板」を読了。うーん、「最悪」なのはこの本の方ですけど。

阿部公彦の「史上最悪の英語政策 ウソだらけの「4技能」看板」を読了。うーん、「最悪」なのはこの本の方ですけど。

ともかくこの筆者、今の日本の英語教育についての現状認識がきわめて甘いと思います。私の世代のも、最近のもともかく日本の英語教育はひどいと思います。

特に中学校の。私は高校からは私立高校で、そこではネイティブの英語の授業が一応ありましたが、中学ではそんなのまったくありませんでした。特に問題があるのがリスニングです。英語(に限らず外国語)はまず耳からだと思います。しかし、中学の英語の授業では、せいぜい授業の最初にテープを聴かされるくらいで、後は大して英語力もない日本人教師の朗読を真似するだけです。

それからこの筆者、TOEICを受けたこともないくせに、TOEICの内容を批判していて、いわゆる対策本に、例えば写真問題のコツとか載っているのを過大視していますが、TOEICはそんな甘いモノではない!きわめて限られた時間で次々に解いていかないといけなくて、パターンがどうの、なんて考えている暇はないです。そして経験上TOEICの点数はかなり英語の本当の力と比例すると思います。(本当の上級者の能力を測るのにはちょっと無理がありますが。)

さらには、この方、従来型の文法+訳読のメリットを強調するんですが、私がドイツ語で経験したのは、会話の勉強をしてある程度しゃべったり聴き取れるようにならないと、ドイツ語の文章を読んでも本当には理解できない、ということです。要は動詞の本当の肌的感覚みたいな所を会話の練習でつかんで、初めて文章を読んでも理解できるようになります。

私は大学の時、2年間ゲーテインスティテュートに通いましたけど、その時に初めて「ああ、外国語ってこうやって学ぶんだ」ってのが理解でき、逆にそれまで自分が受けてきた英語教育がいかにひどかったかを実感しました。講談社学術文庫で、沢田昭夫著の「外国語の習い方―国際人教育のために」っていう本に、ゲーテインスティテュートの授業の様子が出てきますが、それがまさに私が習った先生と私が使った教科書のもので、読むととても懐かしく思います。ゲーテでの授業は、まず1課分のスキットみたいなのを聴いたら、後はひたすらそれをベースにして色々な言い換えみたいな練習を徹底的にやらされました。そのため、今でもテキストの内容を暗唱できる程です。

日本の英語教育は、それこそフィリピン人でも大量に雇って、中学生の最初から徹底的に耳を鍛えて、ってやらないと改善されないと思います。逆に文法なんかは1年ぐらいでまとめてやってもいいと思います。

カテゴリー: English

久野暲・高見健一著の「謎解きの英文法 単数か複数か」

久野暲・高見健一著の「謎解きの英文法 単数か複数か」を読了。最近EigoxやAEONで英語をしゃべっていて、よく迷うのが動詞を単数で受けるか複数で受けるかということ。その辺りの知識を整理するために読みましたが、なかなかに有益でした。まずは学校文法で十把一絡げに「集合名詞」と呼ぶものの中に、team, familyのように数えられるものと、cattle, policeのように数えられないものが混在していることを明らかにしてくれます。しかもcattleの場合は、a cattleは駄目だけど、two cattle (two cattlesではない)はOKというなかなか混乱することが書いてあります。また、アメリカの野球チームのThe Boston Red Soxは複数形で受ける、何故ならSoxは元々Socksだから、なんてのは知らないとまず間違えます。(野球チームは原則複数で、日本のHiroshima Carpも見た目は単数形だけど、この場合Carpが単複同形で複数形と見なすべきだそうです。)また私は会社については複数の人が働いているという意識でつい複数で受けてしまいますが、それはイギリス英語で、アメリカ英語の場合なら、General Motorsのように名称自体が複数形になっていても単数で受けなければならないことを再度確認できました。また、none of usの後はisかareというのは、50年くらい前まではisが正しいとされていたのが、今は複数で受ける人の方がはるかに多い、などなかなか目から鱗でした。それがNeither of themの後だと、書き言葉で正しくは単数で受けるけど、話し言葉では単数を使うとものすごく文法の細かい所にこだわっている感じがして却って不自然と思われるなど、なかなか一筋縄ではいかないことが理解できました。また、Nobody can see himself directly. に付加疑問文をくっつけると、Nobody can see themself directly, can they? になるなんて言うのは細かすぎて初めて知りました。この場合のthemselfはthemselvesの間違いではなく、himself or herself という意味です。

久野暲・高見健一著の「謎解きの英文法 単数か複数か」を読了。最近EigoxやAEONで英語をしゃべっていて、よく迷うのが動詞を単数で受けるか複数で受けるかということ。その辺りの知識を整理するために読みましたが、なかなかに有益でした。まずは学校文法で十把一絡げに「集合名詞」と呼ぶものの中に、team, familyのように数えられるものと、cattle, policeのように数えられないものが混在していることを明らかにしてくれます。しかもcattleの場合は、a cattleは駄目だけど、two cattle (two cattlesではない)はOKというなかなか混乱することが書いてあります。また、アメリカの野球チームのThe Boston Red Soxは複数形で受ける、何故ならSoxは元々Socksだから、なんてのは知らないとまず間違えます。(野球チームは原則複数で、日本のHiroshima Carpも見た目は単数形だけど、この場合Carpが単複同形で複数形と見なすべきだそうです。)また私は会社については複数の人が働いているという意識でつい複数で受けてしまいますが、それはイギリス英語で、アメリカ英語の場合なら、General Motorsのように名称自体が複数形になっていても単数で受けなければならないことを再度確認できました。また、none of usの後はisかareというのは、50年くらい前まではisが正しいとされていたのが、今は複数で受ける人の方がはるかに多い、などなかなか目から鱗でした。それがNeither of themの後だと、書き言葉で正しくは単数で受けるけど、話し言葉では単数を使うとものすごく文法の細かい所にこだわっている感じがして却って不自然と思われるなど、なかなか一筋縄ではいかないことが理解できました。また、Nobody can see himself directly. に付加疑問文をくっつけると、Nobody can see themself directly, can they? になるなんて言うのは細かすぎて初めて知りました。この場合のthemselfはthemselvesの間違いではなく、himself or herself という意味です。

そんな感じで、この本では英和辞典の記述も結構当てにならないことがいくつか例示されています。

English Journal 2018年3月号

English Journalの2018年3月号について。この号で買い始めてから丁度丸4年になります。

English Journalの2018年3月号について。この号で買い始めてから丁度丸4年になります。

しかしながら、この号はこの雑誌の悪い所が出ていると思います。

(1)収録CDが今号は60分弱くらいしかない。ちなみに先月は80分近くありました。私は、まず一回通して流し聞きし、次に30分ずつ2回に分けてテキストを見ながら聴くというのを2回やります。時間が毎月大幅にぶれるとこうした計画的な学習がやりにくくなります。

(2)特集記事の意味の無さ。今号の特集は、「TOEICテストが劇的にアップする「コスパ最高の」英単語」ですが、挙げられているのが、「上級語49」となっているので、delivery(配送、配達)、material(素材)、production(生産)、application(申込書)などで、どこが「上級」なのか理解に苦しみます。上級じゃないのは、interview(インタビュー)、busy(忙しい)、position(位置)、market(市場)とかではっきり言って中学生レベル。そりゃこのレベルの単語を知らない人がこれらを覚えればTOEICの点数はアップするでしょうが、この雑誌を買って読むような人はそんなレベルじゃないと思います。(そうじゃないと英語の生インタビューなんか聴いてもまったく理解できず役に立たないでしょう。)

要はこの記事は、TOEICの問題を集めて、その中から頻出する単語を抜き出したんでしょうが、大半の人がそのレベルは知っているので無意味です。むしろ出現頻度は低くても、例えばproduceに「生産する」という動詞だけではなくて、「農産物」という名詞の意味があるといったそういうことを覚えるのが必要だと思います。実際にこの意味で出題されたことがあります。

ロッシェル・カップ、大野和基の共著の「英語の品格」

ロッシェル・カップ、大野和基の共著の「英語の品格」を読了。これは良書です。日本人の英語学習者は、アメリカは何でもストレートにダイレクトに言う文化で、英語もそうあるべきである、と考えている人が多いのですが、この本はそれが大きな間違いであることを明らかにします。エリン・メイヤーの「The Culture Map」にも、アメリカ人の上司が部下にネガティブなフィードバックをする時は、まずポジティブな指摘から始めて、なるべくネガティブな内容をオブラートでくるむようにするというのが出てきていましたが、この本でも同じことが言われています。気をつけないと、ネイティブは日本人だから英語のニュアンスが良くわかっていないんだろう、なんて好意的には解釈してもらえなくて、なまじ少し英語をしゃべる人の方が大きな誤解と悪印象を相手に与えがちです。また私にとって良かったのは、私にとっては、英語の語彙を今の9,000語レベル(TOEICのReadingでほとんど困らないレベル)から20,000語レベル(TimeとかNewsweekをすらすら読めるレベル)に上げるのが課題なのですが、この本ではネイティブが語彙を強化するために使っている本を3冊紹介してくれています。私は内2冊をAmazonに発注しました。また、主に映画で英語を覚えた人が、映画に出てきた表現をそのままインタビューで使って、相手の人を怒らせる事例が出てきます。後、この本ではいわゆるpolitically correctな表現の話も出てくるのですが、体に障害がある人を言う場合の、disabledやhandicappedが既に古い表現で、今はphysically challengedとか、differently abledとか言わないといけないのだとか。この点はこの本に同意できず、行きすぎじゃないかと思いました。

ロッシェル・カップ、大野和基の共著の「英語の品格」を読了。これは良書です。日本人の英語学習者は、アメリカは何でもストレートにダイレクトに言う文化で、英語もそうあるべきである、と考えている人が多いのですが、この本はそれが大きな間違いであることを明らかにします。エリン・メイヤーの「The Culture Map」にも、アメリカ人の上司が部下にネガティブなフィードバックをする時は、まずポジティブな指摘から始めて、なるべくネガティブな内容をオブラートでくるむようにするというのが出てきていましたが、この本でも同じことが言われています。気をつけないと、ネイティブは日本人だから英語のニュアンスが良くわかっていないんだろう、なんて好意的には解釈してもらえなくて、なまじ少し英語をしゃべる人の方が大きな誤解と悪印象を相手に与えがちです。また私にとって良かったのは、私にとっては、英語の語彙を今の9,000語レベル(TOEICのReadingでほとんど困らないレベル)から20,000語レベル(TimeとかNewsweekをすらすら読めるレベル)に上げるのが課題なのですが、この本ではネイティブが語彙を強化するために使っている本を3冊紹介してくれています。私は内2冊をAmazonに発注しました。また、主に映画で英語を覚えた人が、映画に出てきた表現をそのままインタビューで使って、相手の人を怒らせる事例が出てきます。後、この本ではいわゆるpolitically correctな表現の話も出てくるのですが、体に障害がある人を言う場合の、disabledやhandicappedが既に古い表現で、今はphysically challengedとか、differently abledとか言わないといけないのだとか。この点はこの本に同意できず、行きすぎじゃないかと思いました。

まったく英語がしゃべれない人向けではないですが、TOEICで800点ぐらい取れる人は読んでおいた方がいい本です。

ディケンズの「クリスマス・キャロル」

ディケンズの「クリスマス・キャロル」を「英語で」読了。このお話のラジオドラマ(英語)を、高校の時英語の授業で使って、懐かしかったので改めて英語で読んでみたものです。よく知られた小説で、ストーリーも分かっているし、そんなに難しくないだろう、と思っていましたが、実際には知らない単語だらけで、結構苦労しました。それでもストーリーは分かっているので知らない単語を一つ一つ辞書で引いたりはせずに読み進めました。この小説が書かれたのは1843年で、日本で言えば天保年間の最後の年です。さすがにこれだけ昔の本だと今の英語とはそもそも語彙自体が違うように思います。後読んでいて感じたのは、結構韻を踏むような文章も出てくることでした。

ディケンズの「クリスマス・キャロル」を「英語で」読了。このお話のラジオドラマ(英語)を、高校の時英語の授業で使って、懐かしかったので改めて英語で読んでみたものです。よく知られた小説で、ストーリーも分かっているし、そんなに難しくないだろう、と思っていましたが、実際には知らない単語だらけで、結構苦労しました。それでもストーリーは分かっているので知らない単語を一つ一つ辞書で引いたりはせずに読み進めました。この小説が書かれたのは1843年で、日本で言えば天保年間の最後の年です。さすがにこれだけ昔の本だと今の英語とはそもそも語彙自体が違うように思います。後読んでいて感じたのは、結構韻を踏むような文章も出てくることでした。

この物語に出てくる、ボブ・クラチットの末の息子で、足の不自由なTiny Tim(これも韻を踏んでます)が、私は好きで、スクルージ爺さんが改心して、ボブの一家を助けてTiny Timを死の運命から救い、Tiny Timの第2の父のような存在になる、というお話が好きです。

Erin Meyerの”The culture map”

Erin Meyerの”The culture map”を読了。(日本語訳は、「異文化理解力」)

Erin Meyerの”The culture map”を読了。(日本語訳は、「異文化理解力」)

エリン・メイヤーは、フランスとシンガポールに拠点を置くビジネススクールであるINSEAD客員教授です。この本を知ったきっかけは、English Journalにエリン・メイヤーのインタビュー記事が載っていたことです。そのインタビューで、メイヤーが日本の企業について、日本はこの上ない階層社会だけど、決定プロセスは合議とコンセンサスに基づくもの(つまり稟議システムのこと)、そこで決定されたものはDecision(Big-D)でなまじ皆で時間をかけて決めたため、一度決まるとフレキシブルに変更することが難しい。一方でアメリカはフラットな平等主義の社会だけど、企業の決定プロセスはトップダウンで上から降ってくる。しかしそこで決まったものはdecision(small-D)で一度決めても状況が変わればすぐ変更される。といった内容に興味を覚えてこの本を買ってみたものです。

メイヤーは色々な国のビジネス文化を評価・比較するために8つのスケールを持ち出します。

1.コミュニケーションのやり方-簡単で直接的なコミュニケーションを良しとするか、高度な文脈を持った含蓄のある(けどわかりにくい)コミュニケーションが一般的であるか。

2.人の評価方法-ネガティブな評価をダイレクトに伝えるか、遠回しに伝えるか。

3.説得の仕方-原理原則で相手を説得するか(演繹的)、具体的な事実・意見を先に行って説得するか(帰納的)。

4.リーダシップのあり方-平等主義的なリーダーシップか階層的・権威的なリーダーシップか。

5.企業での決定方法-全員のコンセンサスを重視するか、トップダウンでの決定か。

6.人への信頼-あくまでビジネスライクか、個人としての付き合いをビジネスでも重視するか。

7.意見が違う時-対立的か、それとも全体の和を重視するか。

8.時間感覚-きちんとスケジュール化してそれに従うか、成り行きに任せてフレキシブルに対応するか。

日本については、

(1)この上ない程、高度な文脈を持ったコミュニケーション(空気を読む、忖度)

(2)ネガティブな評価はオブラートにくるんで直接的な非難の表現をほとんど使わない

(3)具体的な事実・意見を重視した説得プロセス、原理原則から論じない

(4)かなりの部分階層的で平等主義ではない

(5)コンセンサスを世界でもっとも重んじる

(6)仕事に割切った人間関係というより個人での関係をかなり重視する

(7)ともかく対立を忌み嫌うことでは最右翼

(8)かなり時間に几帳面で正確

となっています。

この本を批判するとすれば、(1)この8つの尺度を持ち出すのが適当であるかどうか(2)その尺度に従った各国の評価がどの程度当てはまっていて、またその国全体に一般化してOKかどうか、という点で可能と思います。私の意見では(1)についてはこの8つはかなりいい線を行っていて、実際にビジネスを行っていく上で非常に重要な尺度が良く集められていると思います。(2)については、個別の会社ではそれぞれ文化が違いますし、過度な一般化は危険なようにも思いますが、ある程度は参考になる評価だと思います。細かく見ると、8.の時間感覚で、ドイツの方が日本より時間にシビアで正確となっているのはまったく納得できませんが。(ドイツに行ってドイツの鉄道の運行時間の適当さにはうんざりしましたから。)また、日本の「コンセンサスを重んじる」ってのは、ちょっと稟議制だけを見た表面的な見方のようにも思います。

ともかく、中にちりばめられた具体的な文化の違いによるビジネス上のトラブルがとても面白く参考になります。たとえば欧州の人とアジアの人を集めたチームで、最初懸念された「欧州人対アジア人」ではなく、実は「中国人対日本人」の対立が一番問題になったとか。(8つの尺度で比較すると、中国と日本は実は同じアジアの国でありながらかなり違います。)国際的なビジネスに携わる人にとっては、ある意味必読の本と思います。

なお、オリジナルの英語版で読みましたが、辞書を引かなければならないのは1ページ辺り1~2回のレベルであり、Newsweekの記事なんかに比べるとはるかに読みやすいです。

英語学習雑誌2誌の比較-CNN English ExpressとEnglish Journal

2018年3月で、購読歴丸4年になる2つの英語雑誌の比較。「CNN English Express」と「English Journal」。この2つはたぶんライバル誌となりますが、内容はかなり違います。価格はCNNの方が税込み1,240円、EJの方が1,512円でEJの方が高いです。

2018年3月で、購読歴丸4年になる2つの英語雑誌の比較。「CNN English Express」と「English Journal」。この2つはたぶんライバル誌となりますが、内容はかなり違います。価格はCNNの方が税込み1,240円、EJの方が1,512円でEJの方が高いです。

1.CNN English Express

朝日出版社から出ているもの。名前の通り、CNNのニュースが満載でそれが主要コンテンツです。それも短いニュース(10本+2本くらい)、ちょっとまとまったニュース(4本くらい)、ニュースショー(アンダーソン・クーパー360°)とバラエティーに富んでいます。ただ、雑誌に掲載されるのは大体1~2ヵ月前のニュースで時間差があります。ニュースの元もアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアと色々でそれぞれの国のアナウンサーがしゃべっており(2回読まれて最初がオリジナル、2回目がアメリカ人かカナダ人になりますから、発音を比較する上でも有益)、TOEICでのリスニングがこの4ヵ国ですから、TOEICリスニング対策として有益です。また、長いニュース1本について、通常のスピードと1.5倍速のスピードがあり、これも聴き取り強化に有益です。ニュース以外に、インタビュー記事がありますが、これは月に2本ぐらいでEJに比べるとちょっとだけ劣ります。その他連載が何本かありますが、一回連載が始まるとかなり長く続き、今やっている科学評論家のクリストファー・ロイドの記事は2018年1月号でもう34回目です。添付されているCDの収録時間は毎回きちんと65分ぐらいで安定しています。これはEJに比べるとしっかりしていて学習計画が立てやすいです。

2.English Jounal

英語教材で定評があるアルクから出ているもの。この雑誌の売りはなんといってもインタビュー記事で、毎月3本くらい。それもその中には毎月かなりの有名人が含まれており、たとえば2018年1月号ではレディー・ガガが登場します。過去にはジョン・レノンの昔のインタビューとか、ブラッド・ピットなんかも登場しました。大体新しい映画が封切られるとその主演男優・女優が登場することが多いので、洋画好きの人にはいいと思います。(まあそのせいで価格がCNNより高いのでしょうが。)芸能人以外にも、学者系が結構登場し、なかなか面白いことをしゃべっていることがあります。最近著作を読んだエリン・メイヤーはこのEJのインタビューで初めて知りました。インタビュー以外の連載記事としては、アメリカの作家ケイ・へザリのエッセイ(これはなかなかいいです)とか、クイック・チャットという日本に在住している外国人同士の雑談(普通)、またミステリー・スピーカーという正体が隠されたキャラクターがしゃべってその正体を当てるクイズ(これはその正体が最近はスモッグだとか駐車場だとかダムのような訳の分からない物が多くなってイマイチ)があります。この雑誌の問題点は、それ以外の特集記事のばらつきが極めて激しいことです。その特集記事の長さによって、毎月のCDの収録時間がかなり大幅にぶれ、短い時は50分程度、長いときは80分とCDの収録時間の限界に近いものもあり、毎月の学習計画を大幅に狂わせてくれて、非常にやりにくいです。また、最近始まった「英語でヨガ」というのも意味不明の企画で、出てくる単語はinhale(息を吸う)、exhale(息を吐く)みたいなのの繰り返しで、英語の教材としてはあまり価値がありません。(私はいつも聴かないで飛ばしています。)全体的に編集方針がはっきりしていなくてあっちへ行ったりこっちへ行ったりしています。

もし、どちらか1冊だけというのであれば、価格的にも安いCNN English Expressの方をお勧めします。もちろん経済的に余裕があるなら両方を購読する方が、英語のバラエティーという意味では広がります。

ただもちろんこの2つの雑誌だけで十分という事ではなく、例えば”panting”(荒い息をしている状態)という単語はドラマを見ていれば良く出てきますが(セリフではなく英語の字幕の説明で)、この2つの雑誌で登場したのを一度も聞いたことがありません。英語のレベルが上がる程、色々な英語にチャレンジし、媒体を拡げた方がいいと思います。

中国のトイレでのおかしな英語

9月24日から29日まで中国に出張に行ってきました。この看板みたいなのは、武漢から車で随州に向かうハイウェイの複数のサービスエリアのトイレで、男性小用便器の前に貼ってあったもの。中国語の意味はわかりませんが、英語の方はまったく意味不明です。

The drawing close to civilization

The nearness is convenient

本日AEONでオーストラリア人講師にも見せて分かるかどうか聞きましたが、「まったく分からない」とのことでした。

無粋ながら何がおかしいかを列挙すると、

(1)drawingは図面のことで、文字だけが書かれたものをそうは呼ばない。

(2)最初の文には動詞がなく、単なる名詞句に過ぎない。次の文との関係も不明。最後に”:”をつけて次の文につなぐのならまだ理解できるけど。

(3)たかがトイレの便器に近づいてオシッコすることは、”civilization”とは関係ない。

(4)英語の抽象名詞に一般的に定冠詞は付かない。”The nearness”はおかしい。

(5)nearnessという単語は確かに辞書に載っているけど、よっぽど特別な場合に「近さ」を名詞で言いたい時だけに使うもので、一般的にはほとんど使われない。

(6)nearnessは何かが近くにあるというならconvenientでもいいでしょうが、この場合、便器に近づくことは利用者にとってはconvenientでも何でもない。

(7) 文末にピリオドも無い。

多分、言いたいのは「便器の近くに寄れ」ということで、それを普通の英語で書けば、”As a good manner, please stand close to the toilet bowl (pan).”だと思います。

p.s.

これ、どうもAIによる翻訳をそのまま使ったのではないかと思われます。Google翻訳は最近かなり良くなったという話を聞きますけど、中国製AIの翻訳だとしたらかなりレベル低いですね。

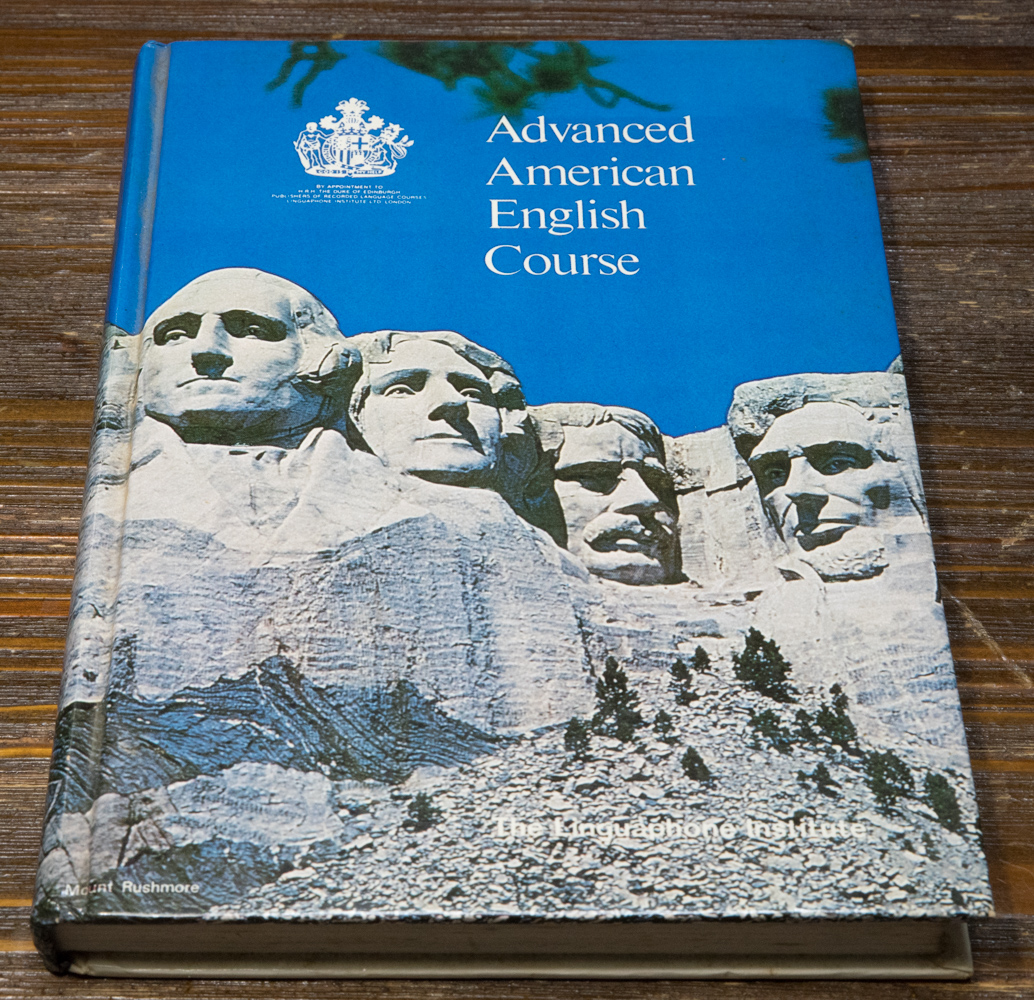

リンガフォンの「米語上級コース」

これまで英語に関しては色々な教材に手を出して来ましたが、その中でベストと言えるのは迷い無くこのリンガフォンの「米語上級コース」(Advanced American English Course)です。リンガフォンという語学教材の会社はもうなくなってしまいましたが、一番良質な語学テキストを出していたと思います。この「上級コース」をやる前に、「米語中級コース」を全部やってから、これに進みました。コースの最初がいきなりアメリカの大統領選の解説で、あの複雑な仕組みをわかりやすく解説してくれます。内容は、第一部がCulture、第二部がCommerce、第三部がColloquial American Englishで、スピーキングだけでなく、ライティングにも役立つ教材がたくさんありました。特に、ビジネスレターの章に載っている英文レターは良く出来ていて、そこに出てきた”You may rest assured that we at Ross Business Machines will do everything possible to meet your requirements.”のような表現は丸暗記して、実際に自分の仕事でも使いました。今はインターネットのオンライン英会話とかはあふれていますが、こういう良質な教材は見つからないですね。

これまで英語に関しては色々な教材に手を出して来ましたが、その中でベストと言えるのは迷い無くこのリンガフォンの「米語上級コース」(Advanced American English Course)です。リンガフォンという語学教材の会社はもうなくなってしまいましたが、一番良質な語学テキストを出していたと思います。この「上級コース」をやる前に、「米語中級コース」を全部やってから、これに進みました。コースの最初がいきなりアメリカの大統領選の解説で、あの複雑な仕組みをわかりやすく解説してくれます。内容は、第一部がCulture、第二部がCommerce、第三部がColloquial American Englishで、スピーキングだけでなく、ライティングにも役立つ教材がたくさんありました。特に、ビジネスレターの章に載っている英文レターは良く出来ていて、そこに出てきた”You may rest assured that we at Ross Business Machines will do everything possible to meet your requirements.”のような表現は丸暗記して、実際に自分の仕事でも使いました。今はインターネットのオンライン英会話とかはあふれていますが、こういう良質な教材は見つからないですね。

平井通宏の「ビジネスパーソンのための英語超効率勉強法」

平井通宏の「ビジネスパーソンのための英語超効率勉強法」を読了。2002年に出たちょっと古い本です。筆者は日立製作所で汎用コンピューターの輸出に長年携わり、日立の外国語研修所の所長を4年間務めた人です。英語の資格を何と49も取っていて(この本の段階では30)、私が最終目標とする国連英検特A級も当然持っています。

平井通宏の「ビジネスパーソンのための英語超効率勉強法」を読了。2002年に出たちょっと古い本です。筆者は日立製作所で汎用コンピューターの輸出に長年携わり、日立の外国語研修所の所長を4年間務めた人です。英語の資格を何と49も取っていて(この本の段階では30)、私が最終目標とする国連英検特A級も当然持っています。

内容としては、スピーキングとライティングの所を中心に読んだのですが、ライティングに関してはレトリック(修辞学)の話と、これまた先日紹介した”The Elements of Style”の抜き書きが多くて、あまり新しく得る所は多くなかったです。ただ、語彙に関して「『タイム』が読める辞典」「『ニューヨーク・タイムズ』を読む辞典」みたいな参考書が紹介されていたのは良かったです。2冊ともAmazonで取り寄せてみます。

ちょっと勇気づけられるのは、この方の多数の英語資格の内で、30代で取っているのは3つだけで、後は49歳以降の、多くは50代で取っているということです。やっぱり50代でも語学力を改善させることは十分出来るんだということがわかりました。また、国連英検特A級について、「語彙が非常に難しい」と何度も言及されていて、改めて認識を新たにしました。後面白いのはこれほどの方でもTOEFLは満点を取れていないということです。TOEFLって受けたことないですが、そんなに難しいんですね。