ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」のLutz Kaelber氏による英訳である、“The History of Commercial Parntership in the Middle Ages”, Rowman & Littelfiels Publishers, Inc., 2003、についての評価を公開しました。この英訳に感謝しながらも、私が理想とする翻訳からはほど遠く、やはり厳しい評価になっています。

カテゴリー: Max Weber

大塚久雄氏の「中世合名・合資会社成立史」への言及への批判

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」についての日本人学者の言及として、大塚久雄氏の「株式会社発生史論」におけるそれについての批判をアップしました。私はマルクス主義のいわゆる「発展段階説」が大嫌いなので、自然と辛口の批判になりました。

安藤英治氏の「中世合名・合資会社成立史」の紹介についての論評

安藤英治氏が、「ウェーバー歴史社会学の出立 ―歴史認識と価値意識―」という本の中で、20ページくらい「中世合名・合資会社成立史」の内容を紹介されており、それについて論評しました。故安藤先生には申し訳ありませんが、かなり厳しめの評価になりました。

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」のダイジェスト版を公開

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」のダイジェスト版を公開しました。

日本マックス・ヴェーバー研究ポータルのアクセス統計を見ていると、この論文の結論部にだけアクセスしている人が非常に多いんです。しかし、この論文の結論部だけ読んでもこの論文の内容はほとんど分りません。何故なら、全体が一つの仮説を提示しそれを論証するといった結論がはっきりしているものではなく、いわゆる決疑論を広範囲の地方の法規に対して展開しているのがこの論文であり、個々の法規の評価の部分が重要で、結論で簡単にまとめられるような内容ではありません。

ダイジェスト版といってもWordで17ページありますが、せめてこの位は読んでいただきたいと思います。

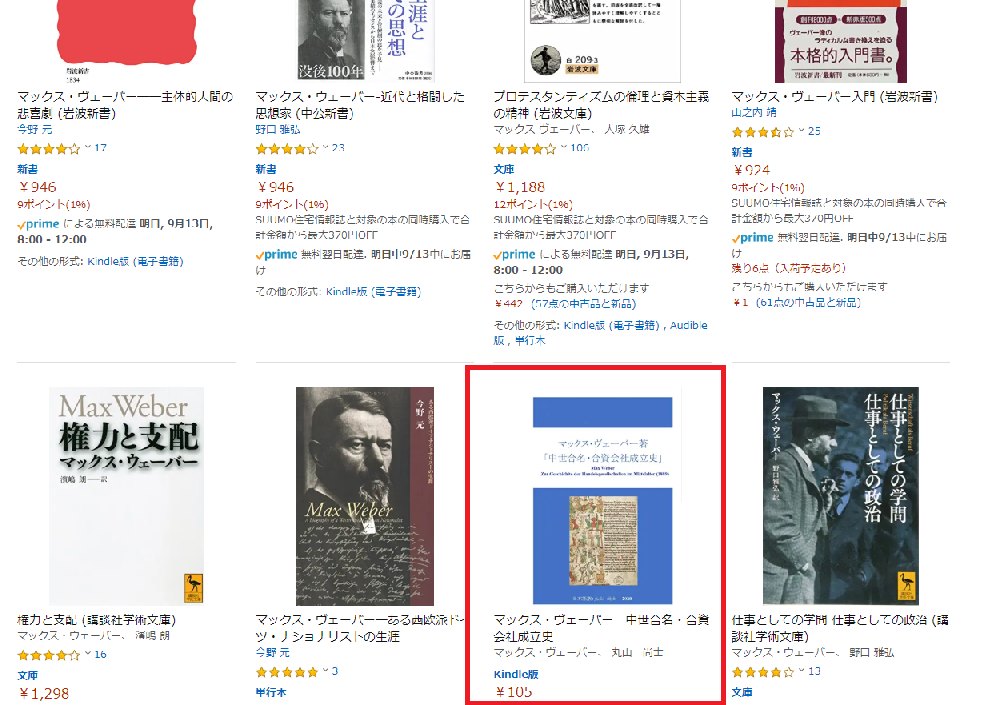

Amazonでの「中世合名・合資会社成立史」Kindle版販売

Amazonでの「中世合名・合資会社成立史」のKindle版販売は、今の所ポツリポツリという感じでしか売れていませんが、それでも「マックス・ヴェーバー」で検索すると結構上位に出て来るのがうれしいです。

Amazonでの「中世合名・合資会社成立史」のKindle版販売は、今の所ポツリポツリという感じでしか売れていませんが、それでも「マックス・ヴェーバー」で検索すると結構上位に出て来るのがうれしいです。

「ローマ農業史」日本語訳プロジェクト始動

続けて、ヴェーバーの「ローマ農業史 国法と私法への意味付けにおいて」の日本語訳プロジェクトを開始します。

「中世合名・合資会社成立史」のKindle版販売開始

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳ですが、出来るだけ色々なフォーマットで読めた方がいいかと思い、AmazonでKindle版の提供も始めました。

別にお金を取るつもりはなかったのですが、設定として$0というのは出来ず、最低価格の$0.99(今時点のレートで105円)になっています。

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳PDF

ヴェーバー「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳PDF版を公開

ヴェーバー「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳PDF版を公開しました。まだ校正中ですが取り敢えずWordフォーマットにし、訳者注を本文から分離して脚注にしました。また人名をカタカナ表記にしました。