例のmax-weber.jpのサイトでやろうと考えていることは3つあります。

例のmax-weber.jpのサイトでやろうと考えていることは3つあります。

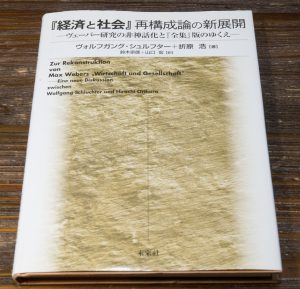

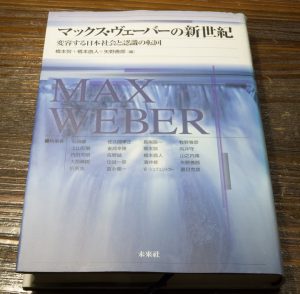

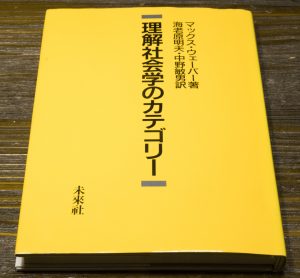

(1)折原浩先生の「経済と社会」旧稿の再構成案(仮説)の順番に並べた旧稿のドイツ語テキスト(もちろん「理解社会学のカテゴリー」を頭に据えて)をこのサイトで提供する。その際に折原先生が綿密に時間をかけて調査された「前後参照指示」の飛び先にリンクを貼り誰でもその適否が簡単に確認出来るようにする。(日本語訳もこのサイトで同じように提供できればもっといいですが、それはこれからの課題です。)(言うまでもなく、ヴェーバーの著作権は死後70年である1990年で消滅しており{というか元々子供のいなかったヴェーバーにマリアンネの死後に著作権の継承者はいたのかという疑問もありますが}、そのテキストを誰がどこで公開しようと自由です。ドイツの「全集」側があれこれ理由をつけて折原説を採用しないなら、日本でやってやろうということです。)

(2)ヴェーバーの文献で日本語訳されていないものについて、「オープン翻訳プロジェクト」を立ち上げること。オープン翻訳プロジェクトとは、

[1] 翻訳の途中経過を逐一インターネット上で公開する。

(ドイツ語原文と日本語訳を並記する形で公開する。)

[2] 出来上がった翻訳に対し著作権主張をせずに利用自由とする。

(日本の法律では著作権を完全に放棄することは出来ませんが。)

[3] 翻訳の途中で広く各種専門家に協力を呼びかける。

[4] 翻訳中に理解できない箇所があった場合は、その箇所を明記して公開する。

[5] 可能な限り訳者注を付ける。インターネット上のリンクも含めて。

要は、ソフトウェアにおけるフリーソフトウェア、オープンソースの考え方を学問の世界にも持ち込めないかということです。

(3)ヴェーバーの著作リスト、日本語訳リストなどのヴェーバー関係のリソースの提供。

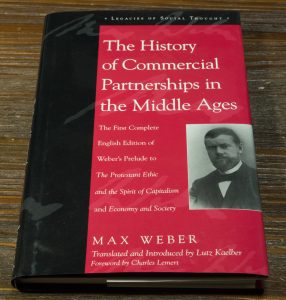

(2)のオープン翻訳プロジェクトでまずやろうと考えているのは、ヴェーバーの博士号論文である「中世合名会社史」です。これはヴェーバーの研究のスタートとなった重要な論文ながら、何故か未だに日本語訳がありません。特に大塚久雄はこの辺りが元々専門であった筈なのに何故訳していないのかがわかりません。一説によると、文章中に大量の中世イタリア語(というより実際はほぼラテン語、書き言葉としてのイタリア語はダンテが13世紀末から14世紀初にかけて「神曲」でトスカーナ方言を用いたのが最初ですが、すぐにそれが定着した訳ではありません)やスペイン語が多数出てきて、それをきちんと訳せる人がいないから、ということでした。しかし、調べたら英訳は既に2002年に出ています。Amazonのアメリカに注文していましたが、それが今日届きました。またモール・ジーベック社の全集の内この論文を含む第1巻も既に入手済みです。それには注釈が多数付いています。こうしたものの助けを借りれば日本語訳を行うことは現時点ではそう難しくはないと思いますが、何故かやる人がいません。それで私がトライしてみようと思いました。上記の「オープン翻訳」方式であれば、誰でも翻訳に参加でき、群衆の叡智を集めて日本語訳が完成できるのではないかと思います。