イタリア語ももう5年ぐらいやっていて、最近は文法書は何冊かやったので色々リーダー読んでいますが、今度は子供の時読んで懐かしいバンバ(Vamba)のチョンドリーノにチャレンジしてみます。子供の時小学館の子供向け世界文学全集の南欧編で読みました。シャツの端をズボンからはみ出させている子がアリをいじめていたのが自分がアリになってしまうという話しです。

イタリア語ももう5年ぐらいやっていて、最近は文法書は何冊かやったので色々リーダー読んでいますが、今度は子供の時読んで懐かしいバンバ(Vamba)のチョンドリーノにチャレンジしてみます。子供の時小学館の子供向け世界文学全集の南欧編で読みました。シャツの端をズボンからはみ出させている子がアリをいじめていたのが自分がアリになってしまうという話しです。

スタートレック・TNGの”Reunion”

スタートレック・TNGの”Reunion”を観ました。クリンゴン船がエンタープライズ号に連絡して来て、そこから使者としてウォーフの元恋人であったケレイルがやって来て、しかしケレイルは小さな男の子のアレキサンダーを連れて来て、それはウォーフの子供でした。ケレイルはクリンゴンのトップであるキンペックが死にかけており、ピカードとの面会を求めていることを伝えます。ピカードに会ったキンペックは、彼が毒殺されかけており、後継者候補であるゴーロンとデュラスのどちらを選ぶかの儀式をピカードが執り行うことを求めます。後継者候補二人がやって来て儀式が始まった時に突然爆弾が爆発し、二人のクリンゴン人が死にます。エンタープライズ号で調査した所、その爆弾の起動装置はロミュランのもので、それが意味しているのは二人の後継者候補のどちらかがロミュランと結託しているということでした。一方、ケレイルは、前にウォーフの父がロミュランと通じて多数のクリンゴン人が殺されたとされた事件で、結局ウォーフが事を荒立てないために自分が不名誉を引き受けた事件の真相を探ろうしていました、そこにデュラスがやって来て、ケレイルを殺します。実は本当にロミュランと通じていたのはデュラスの父でした。ウォーフはクリンゴンの法に従い、デュラスに戦いを挑み、デュラスを殺します。ウォーフはアレキサンダーに自分が父親であることを告白し、自分の養父母にアレキサンダーを託します。

スタートレック・TNGの”Reunion”を観ました。クリンゴン船がエンタープライズ号に連絡して来て、そこから使者としてウォーフの元恋人であったケレイルがやって来て、しかしケレイルは小さな男の子のアレキサンダーを連れて来て、それはウォーフの子供でした。ケレイルはクリンゴンのトップであるキンペックが死にかけており、ピカードとの面会を求めていることを伝えます。ピカードに会ったキンペックは、彼が毒殺されかけており、後継者候補であるゴーロンとデュラスのどちらを選ぶかの儀式をピカードが執り行うことを求めます。後継者候補二人がやって来て儀式が始まった時に突然爆弾が爆発し、二人のクリンゴン人が死にます。エンタープライズ号で調査した所、その爆弾の起動装置はロミュランのもので、それが意味しているのは二人の後継者候補のどちらかがロミュランと結託しているということでした。一方、ケレイルは、前にウォーフの父がロミュランと通じて多数のクリンゴン人が殺されたとされた事件で、結局ウォーフが事を荒立てないために自分が不名誉を引き受けた事件の真相を探ろうしていました、そこにデュラスがやって来て、ケレイルを殺します。実は本当にロミュランと通じていたのはデュラスの父でした。ウォーフはクリンゴンの法に従い、デュラスに戦いを挑み、デュラスを殺します。ウォーフはアレキサンダーに自分が父親であることを告白し、自分の養父母にアレキサンダーを託します。

うーん、結局クリンゴンのトップはゴーロンになったのか、そこがまったく言及されてなく、何か中途半端に終わったように思います。

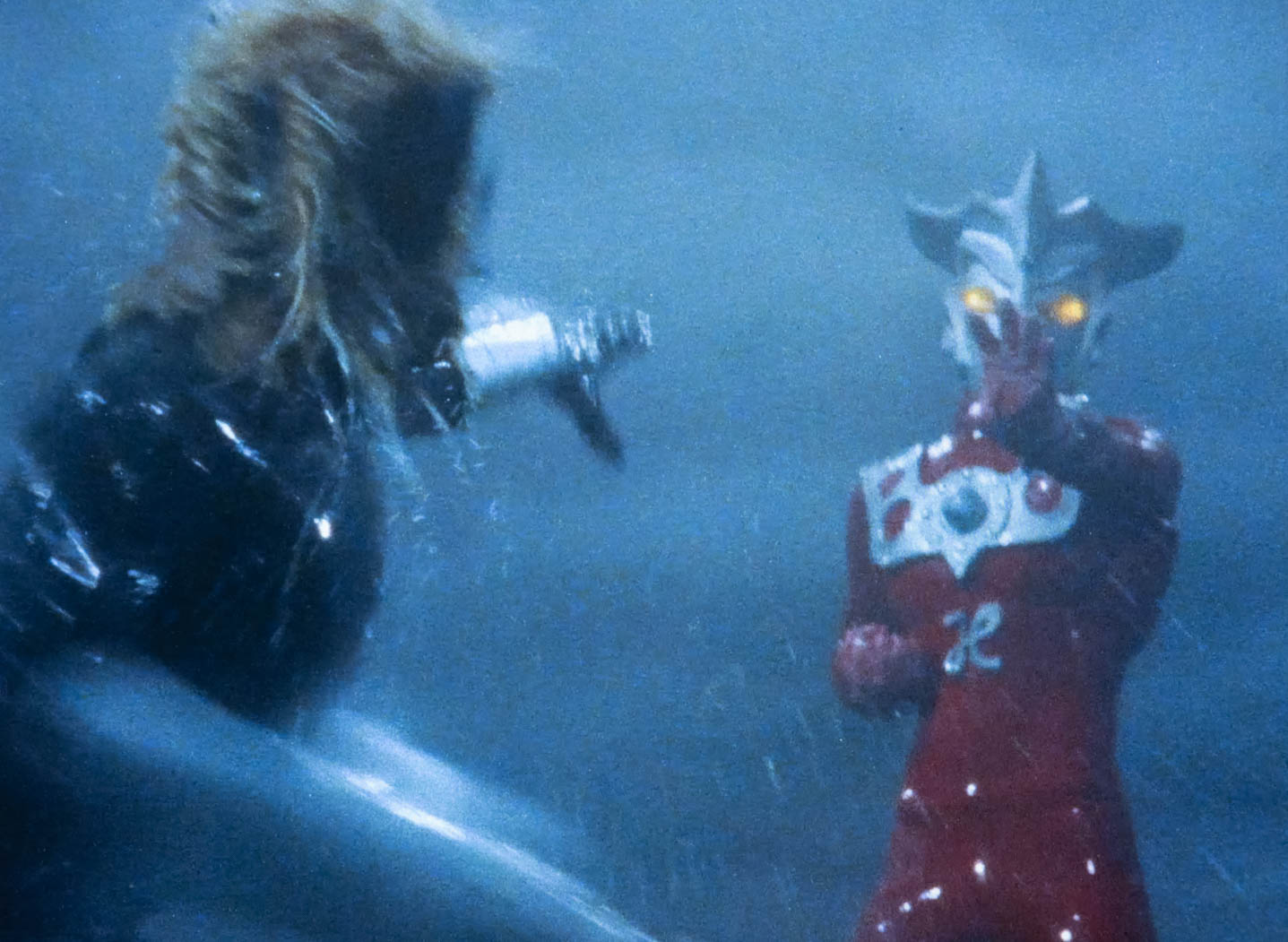

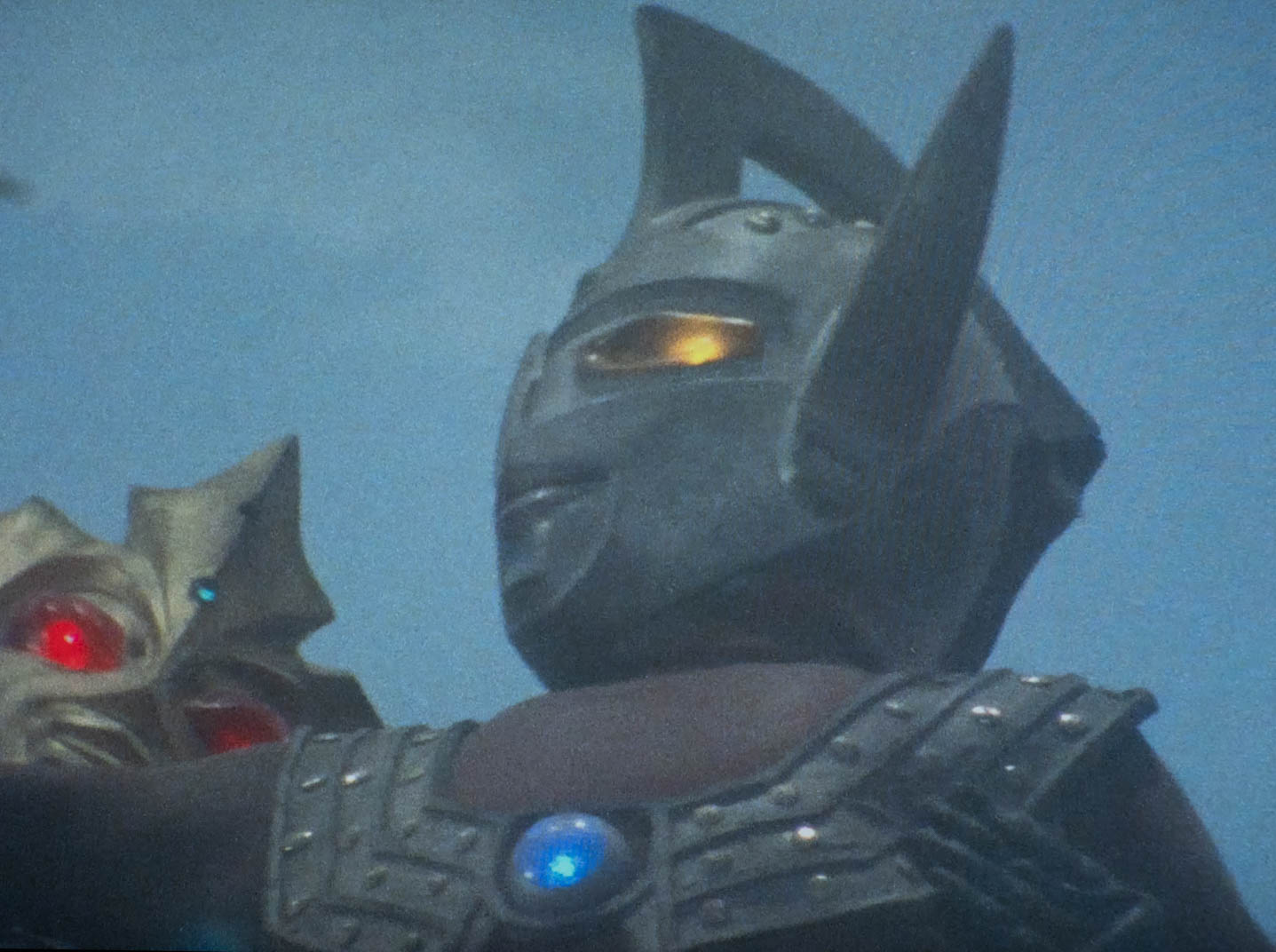

ウルトラマンレオ「セブンが死ぬ時!東京は沈没する!」

ウルトラマンタロウを観終わったのでここでもうウルトラシリーズは止めようかとも思いましたが、昭和の第2期ウルトラシリーズはレオまでなので、ウルトラマンレオを観始めました。第一回が「セブンが死ぬ時!東京は沈没する!」です。タイトル通り、いきなり現れたウルトラセブンが双子怪獣とマグマ星人にボコボコにされて、左足をほとんど破壊されます。そこに突然ウルトラマンレオが出現し、セブンを助けます。セブンはモロボシダン(MACという防衛組織の隊長をやっています)に戻りますが、後をレオに託し「セブンは死んだ」と言って取り出したウルトラアイが燃えてしまう、というかなりハードでダークな第一回で、タロウのほのぼの路線からは180度変わりました。第一回ではレオは再度変身して双子怪獣と戦いますが、ピンチの連続で、で終わります。今後モロボシダンとおゝとりゲンが戦いの方針を巡って何度も論争して、というお話になるようです。ちなみに途中でアンヌも再登場します。

ウルトラマンタロウを観終わったのでここでもうウルトラシリーズは止めようかとも思いましたが、昭和の第2期ウルトラシリーズはレオまでなので、ウルトラマンレオを観始めました。第一回が「セブンが死ぬ時!東京は沈没する!」です。タイトル通り、いきなり現れたウルトラセブンが双子怪獣とマグマ星人にボコボコにされて、左足をほとんど破壊されます。そこに突然ウルトラマンレオが出現し、セブンを助けます。セブンはモロボシダン(MACという防衛組織の隊長をやっています)に戻りますが、後をレオに託し「セブンは死んだ」と言って取り出したウルトラアイが燃えてしまう、というかなりハードでダークな第一回で、タロウのほのぼの路線からは180度変わりました。第一回ではレオは再度変身して双子怪獣と戦いますが、ピンチの連続で、で終わります。今後モロボシダンとおゝとりゲンが戦いの方針を巡って何度も論争して、というお話になるようです。ちなみに途中でアンヌも再登場します。

キイロスズメバチの巣

マイナ免許証の英訳、今度は「九官鳥免許証」!

珍しい変異固体のヤマユリ(白黄)

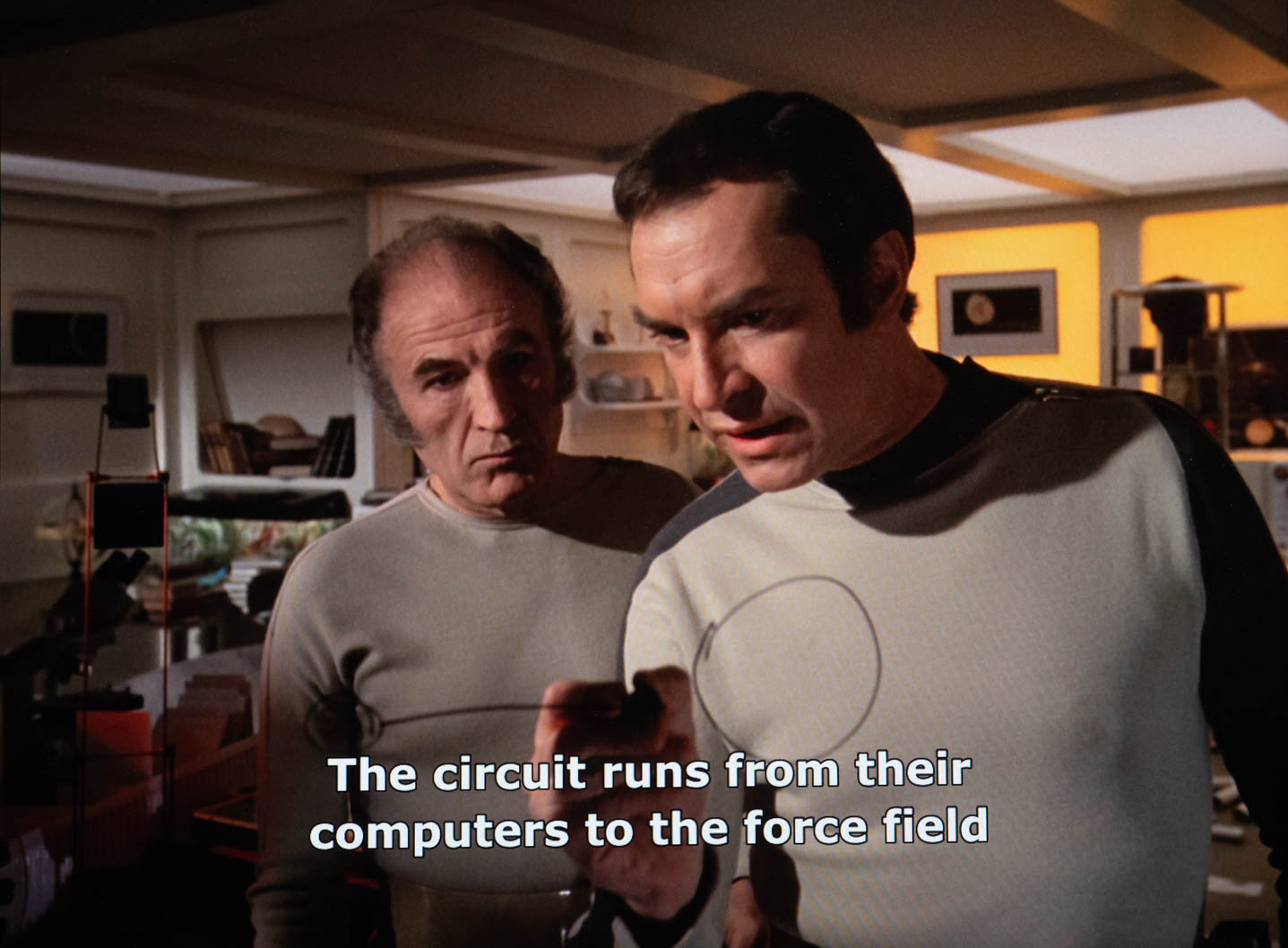

Space:1999の”Ring Around the Moon”

Space:1999の”Ring Around the Moon”を観ました。これまで観た中では一番まともでした。月の傍に突然オレンジ色に光る巨大な目玉みたいなのが現れ、そこから発射された光線を浴びてクルーの一人が狂ったようにコンピューターのキーを打ち始めますが、すぐに倒れてしまいます。その内その物体から通信が来て惑星トリトンの者だと言います。トリトン人はラッセル博士を捉えてその脳内にカメラみたいなものを埋め込み、ラッセル博士を使ってコンピューターを操作させます。コーニック司令官はその内フォースフィールドと、その物体からの光線を無理矢理しゃ断することに成功してその物体に乗り込みます。結局それは本星にとって必要な情報を集めるコンピューター装置のようなものでしたが、コーニックらの調査ではその本星は太陽が爆発して既に存在していませんでした。その事実を相手に伝えるとその物体は自爆を始めます。

Space:1999の”Ring Around the Moon”を観ました。これまで観た中では一番まともでした。月の傍に突然オレンジ色に光る巨大な目玉みたいなのが現れ、そこから発射された光線を浴びてクルーの一人が狂ったようにコンピューターのキーを打ち始めますが、すぐに倒れてしまいます。その内その物体から通信が来て惑星トリトンの者だと言います。トリトン人はラッセル博士を捉えてその脳内にカメラみたいなものを埋め込み、ラッセル博士を使ってコンピューターを操作させます。コーニック司令官はその内フォースフィールドと、その物体からの光線を無理矢理しゃ断することに成功してその物体に乗り込みます。結局それは本星にとって必要な情報を集めるコンピューター装置のようなものでしたが、コーニックらの調査ではその本星は太陽が爆発して既に存在していませんでした。その事実を相手に伝えるとその物体は自爆を始めます。

という感じでそれなりにまとまった話でしたが、最後にそれをぶち壊したのがバーグマン博士で、この人ノーベル賞学者なのに、トリトンが滅んだことについて「結局知識は何の役にも立たない…」と迷言を吐きます。ちなみにイーグル1のパイロットはニック・テイトと言って、UFOにも端役で出ていた人ですね。

ウルトラマンタロウまとめ

ウルトラマンタロウまとめ。このタロウはリアルタイムでは私は小学6年生であり、さすがに当時観た記憶はないです。また小学校時代の畏友岡田君が、ウルトラマンAでウルトラの父が出て来た時に「その内きっと太郎とか花子が出てくる」と言ったのがまさに的中したものでした。そうやって兄弟とか父母が出てくると、どうしてもホームドラマ調になるのは避けがたく、初代ウルトラマンやセブンの頃の怪獣や宇宙人との戦いという緊張感が削がれたというのは否めないと思います。まあでもゾフィーが死んだりなどのシリアスな回も含まれていましたが、特に後半になると牧歌的な小さな子供向けのほのぼの系がかなり多かったように思います。まあ東光太郎役の篠田三郎がほんとうにさわやかさ満点で、そのキャラクターがまあまあ楽しめるものにしていたかと思います。しかし全体で2回目登場のものは除いて、怪獣・宇宙人で記憶に残ったものはあまりありません。それからタロウの場合メカにはかなり凝っていて、オープニングも戦闘機の基地からの発進シーンなのですが、そのデザインが何と言うか余計なものを付けまくったバロック的デザインというか、格好いいというよりむしろ滑稽に近いものが多いのが残念でした。特にひどいのがラビットパンダというピエロみたいな車。セブンのポインターや、新マンのマットビハイクルなどとはほとんど対極にあります。

ウルトラマンタロウまとめ。このタロウはリアルタイムでは私は小学6年生であり、さすがに当時観た記憶はないです。また小学校時代の畏友岡田君が、ウルトラマンAでウルトラの父が出て来た時に「その内きっと太郎とか花子が出てくる」と言ったのがまさに的中したものでした。そうやって兄弟とか父母が出てくると、どうしてもホームドラマ調になるのは避けがたく、初代ウルトラマンやセブンの頃の怪獣や宇宙人との戦いという緊張感が削がれたというのは否めないと思います。まあでもゾフィーが死んだりなどのシリアスな回も含まれていましたが、特に後半になると牧歌的な小さな子供向けのほのぼの系がかなり多かったように思います。まあ東光太郎役の篠田三郎がほんとうにさわやかさ満点で、そのキャラクターがまあまあ楽しめるものにしていたかと思います。しかし全体で2回目登場のものは除いて、怪獣・宇宙人で記憶に残ったものはあまりありません。それからタロウの場合メカにはかなり凝っていて、オープニングも戦闘機の基地からの発進シーンなのですが、そのデザインが何と言うか余計なものを付けまくったバロック的デザインというか、格好いいというよりむしろ滑稽に近いものが多いのが残念でした。特にひどいのがラビットパンダというピエロみたいな車。セブンのポインターや、新マンのマットビハイクルなどとはほとんど対極にあります。

ウルトラマンタロウの「さらばタロウよ!ウルトラの母よ!」

ウルトラマンタロウの「さらばタロウよ!ウルトラの母よ!」を観ました。これが最終回です。光太郎とZATはサメとシャチを合わせたような怪獣からタンカーを救おうとしますが、2回とも失敗し、その2回目にやられたタンカーの船長はケンイチの父親でした。光太郎は怪獣を倒した後、ケンイチがタロウに対して恨み言を吐くのを諫めるため、自分がタロウであることを明かします。そしてウルトラバッチをウルトラの母に戻します。そして今がチャンスと怪獣を操っていた宇宙人が登場したのを、光太郎は人間としての知恵でその星人を倒します。結局光太郎はZATを辞めて旅立って行きます。うーん、最後まで篠田三郎がさわやかさを振りまいていました。

ウルトラマンタロウの「さらばタロウよ!ウルトラの母よ!」を観ました。これが最終回です。光太郎とZATはサメとシャチを合わせたような怪獣からタンカーを救おうとしますが、2回とも失敗し、その2回目にやられたタンカーの船長はケンイチの父親でした。光太郎は怪獣を倒した後、ケンイチがタロウに対して恨み言を吐くのを諫めるため、自分がタロウであることを明かします。そしてウルトラバッチをウルトラの母に戻します。そして今がチャンスと怪獣を操っていた宇宙人が登場したのを、光太郎は人間としての知恵でその星人を倒します。結局光太郎はZATを辞めて旅立って行きます。うーん、最後まで篠田三郎がさわやかさを振りまいていました。