「原子力潜水艦シービュー号」の”The human computer”を観ました。今回の話は、久し振りに「某国」が登場します。シービュー号に最近開発された(その当時の)スーパーコンピューター(といってもリレー式(^_^;))を取り付けて自動運転させ、軍事演習でテストが行われます。最初のテストでは魚雷3発の内2発は回避しましたが、最後の1発に当たってシービュー号沈没の判定。開発した博士は一回目の失敗は1個のトランジスターの不良が原因といい、シービュー号は二回目のテストに入ります。この回ではそのスーパーコンピューターとクレーン艦長だけが搭乗します。ここで登場するのが某国で、こっそりとスパイをシービュー号に乗り込ませ(何でそんなに簡単に乗り込めるのかがきわめて不思議)クレーン艦長を事故に見せかけて殺し、その後スーパーコンピューターのプログラムを入れ替えて自国へシービュー号を持ち帰り、その秘密を全部解析してしまおう、という陰謀です。軍事演習は今回はスーパーコンピューターは完璧ですべての攻撃を回避し、海底に着地します。その後某国スパイが登場し、シービュー号の艦内でのクレーン艦長との息詰まるサスペンス劇となります。色々あって結局クレーン艦長は艦内の一番狭い部屋に閉じ込められ、そこで空気を止められ、窒息死寸前になります。たまたま(?)その部屋にあった短時間の潜水用のボンベを使って、クレーン艦長はバラストタンクの水中を潜ってその部屋から脱出します。取り敢えず、コンピューターとシービュー号を接続しているワイヤを切断し、自動運転を切ります。そして某国スパイと格闘戦になり、最後は何と潜望鏡を下げて敵スパイを動けなくします。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The human computer”を観ました。今回の話は、久し振りに「某国」が登場します。シービュー号に最近開発された(その当時の)スーパーコンピューター(といってもリレー式(^_^;))を取り付けて自動運転させ、軍事演習でテストが行われます。最初のテストでは魚雷3発の内2発は回避しましたが、最後の1発に当たってシービュー号沈没の判定。開発した博士は一回目の失敗は1個のトランジスターの不良が原因といい、シービュー号は二回目のテストに入ります。この回ではそのスーパーコンピューターとクレーン艦長だけが搭乗します。ここで登場するのが某国で、こっそりとスパイをシービュー号に乗り込ませ(何でそんなに簡単に乗り込めるのかがきわめて不思議)クレーン艦長を事故に見せかけて殺し、その後スーパーコンピューターのプログラムを入れ替えて自国へシービュー号を持ち帰り、その秘密を全部解析してしまおう、という陰謀です。軍事演習は今回はスーパーコンピューターは完璧ですべての攻撃を回避し、海底に着地します。その後某国スパイが登場し、シービュー号の艦内でのクレーン艦長との息詰まるサスペンス劇となります。色々あって結局クレーン艦長は艦内の一番狭い部屋に閉じ込められ、そこで空気を止められ、窒息死寸前になります。たまたま(?)その部屋にあった短時間の潜水用のボンベを使って、クレーン艦長はバラストタンクの水中を潜ってその部屋から脱出します。取り敢えず、コンピューターとシービュー号を接続しているワイヤを切断し、自動運転を切ります。そして某国スパイと格闘戦になり、最後は何と潜望鏡を下げて敵スパイを動けなくします。

それで結局、クレーン艦長はサンタバーバラの母港へ帰るのですが、コンピューター無しに一人でシービュー号を運転したのだとしたら、恐るべきスーパー艦長です。

しかしこの回もシービュー号の艦内を移動するシーンがありましたが、どこにも「放射線注意」のマークがありません。シービュー号って本当に原子力潜水艦なんでしょうか?

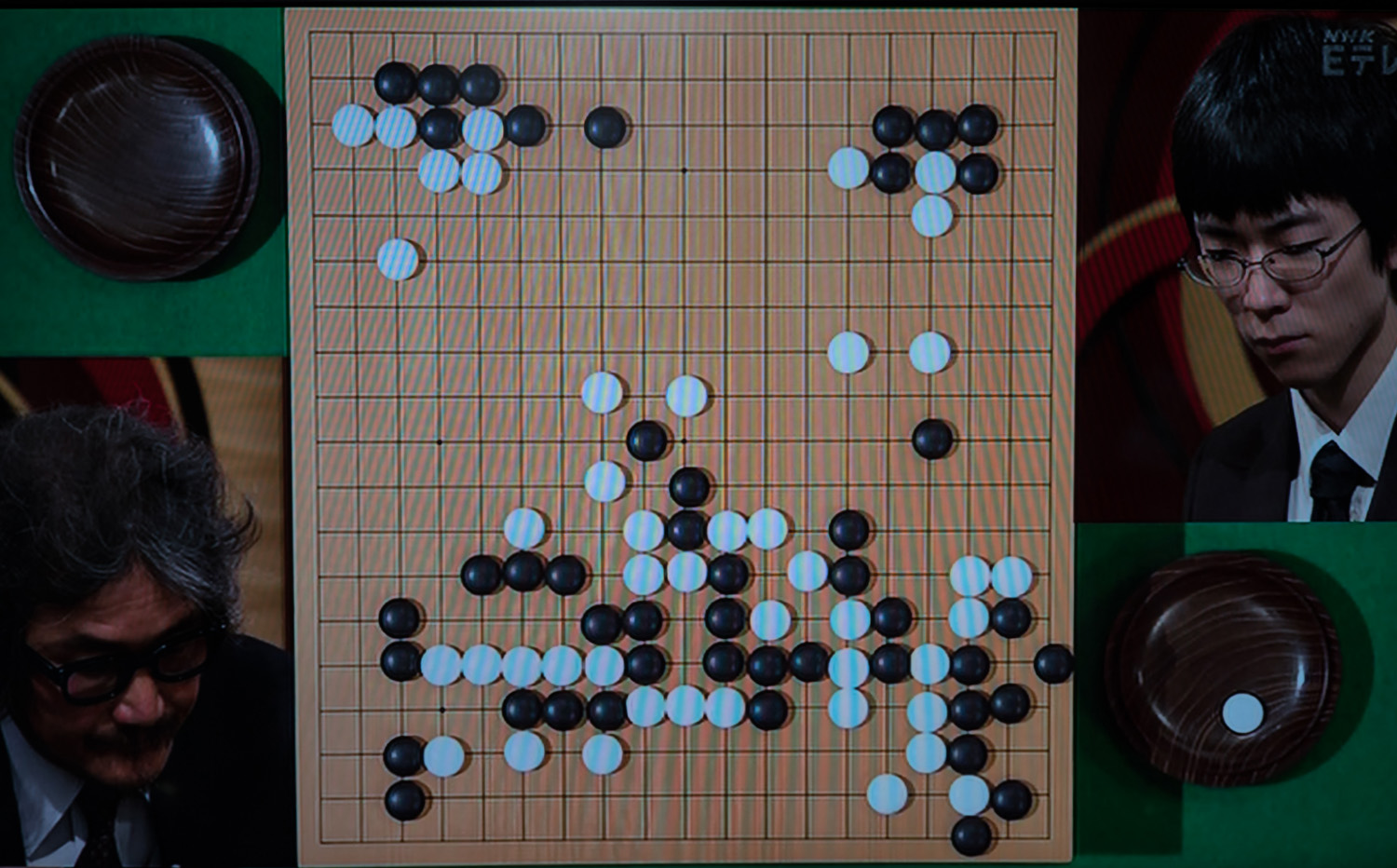

NHK杯戦囲碁 趙治勲名誉名人 対 芝野虎丸7段

本日のNHK杯戦の囲碁はTOEIC受験のため、録画で視聴。黒番が趙治勲名誉名人、白番が芝野虎丸7段という、年齢差43歳という、往年の名棋士対新鋭バリバリという興味深い対戦でした。黒の趙名誉名人は1、3、5手目がすべて三々でした。先週の伊田篤史9段は2、4、6手目がすべて三々でした。もっとも1、3手の向かい三々の布石は趙名誉名人は全盛期から打っていたように思います。違うのはAIの影響で相手の星の構えにいきなり三々に入るところです。そういう風に趙名誉名人がひたすら実利に走ったので、対する芝野7段は当然厚みから模様を張る展開になりました。白の下辺から右辺にかけての構えに、趙名誉名人がらしく相対的に深く打ち込んで行きました。芝野7段は、右下隅で黒から切り取りがあった所をかけついで隅の黒に利かした後、打ち込んだ石にボウシしました。その後の一連の攻防で、黒は目一杯の手を打ち続けましたが、誤算があったのが取られていた黒2子を逃げ出したことで、この黒はその後色々やっても結局取られで、ここで黒は大きく損をしました。しかしここからの黒の趙名誉名人の粘りと反撃が見事で、下辺からの石は我慢して左辺に連絡し、今度は右辺に出ていき、右辺を荒らしながら、同時に右上隅の白への攻めを見ました。この打ち方はかなり効果的で一時かなり挽回したかなと思いました。しかし右上隅の白を攻めようとした時、白が右辺から下に一間に飛んで、黒を逆に切り離しました。結局攻め合いになるのですが、白の方が一手長く、結局中央の攻め合いで白に黒数子を取り込まれ,更には右辺でも白二子を取り込むことがかなわず、結局ここで黒の投了となりました。芝野7段の読みの的確さと、趙名誉名人の粘りの両方が楽しめました。

本日のNHK杯戦の囲碁はTOEIC受験のため、録画で視聴。黒番が趙治勲名誉名人、白番が芝野虎丸7段という、年齢差43歳という、往年の名棋士対新鋭バリバリという興味深い対戦でした。黒の趙名誉名人は1、3、5手目がすべて三々でした。先週の伊田篤史9段は2、4、6手目がすべて三々でした。もっとも1、3手の向かい三々の布石は趙名誉名人は全盛期から打っていたように思います。違うのはAIの影響で相手の星の構えにいきなり三々に入るところです。そういう風に趙名誉名人がひたすら実利に走ったので、対する芝野7段は当然厚みから模様を張る展開になりました。白の下辺から右辺にかけての構えに、趙名誉名人がらしく相対的に深く打ち込んで行きました。芝野7段は、右下隅で黒から切り取りがあった所をかけついで隅の黒に利かした後、打ち込んだ石にボウシしました。その後の一連の攻防で、黒は目一杯の手を打ち続けましたが、誤算があったのが取られていた黒2子を逃げ出したことで、この黒はその後色々やっても結局取られで、ここで黒は大きく損をしました。しかしここからの黒の趙名誉名人の粘りと反撃が見事で、下辺からの石は我慢して左辺に連絡し、今度は右辺に出ていき、右辺を荒らしながら、同時に右上隅の白への攻めを見ました。この打ち方はかなり効果的で一時かなり挽回したかなと思いました。しかし右上隅の白を攻めようとした時、白が右辺から下に一間に飛んで、黒を逆に切り離しました。結局攻め合いになるのですが、白の方が一手長く、結局中央の攻め合いで白に黒数子を取り込まれ,更には右辺でも白二子を取り込むことがかなわず、結局ここで黒の投了となりました。芝野7段の読みの的確さと、趙名誉名人の粘りの両方が楽しめました。

TOEIC L&R第234回受験

TOEIC L&R 第234回を受験しました。場所は明治大学の生田キャンパスで多分3回目です。前回965点取れたのでもういいかと思っていましたが、今回は1年半前の受験時よりリスニングがかなり向上したのではないかと思ってそれを確認するのが主目的でした。しかし、実際は風邪薬を飲んで若干頭がぼうっとしていたせいか、リスニングは苦戦し、よく聞き取れないで山勘で解答したのが数問ありました。下手したら前回より下がっているかもしれません。これに対し、リーディングは特に難しいと思う問題もなく、比較的すらすら解けて、最後は8分くらい余ったので最初の30問を見直して1問修正出来ました。こちらは前回よりいい感じですが、問題が全体的に易しい時は高得点が出にくいと聞いていますので、さてどうなるか。しかしどうでもいいですが受験者の8割以上は大学生に見えます。生年月日を解答用紙にマークシートで記入しますが、西暦の最初の選択肢が1と2があります。後数年で2000年以降生まれの人の比率の方が増えて、2をマークする人の方が多数派になるんだと思います。

TOEIC L&R 第234回を受験しました。場所は明治大学の生田キャンパスで多分3回目です。前回965点取れたのでもういいかと思っていましたが、今回は1年半前の受験時よりリスニングがかなり向上したのではないかと思ってそれを確認するのが主目的でした。しかし、実際は風邪薬を飲んで若干頭がぼうっとしていたせいか、リスニングは苦戦し、よく聞き取れないで山勘で解答したのが数問ありました。下手したら前回より下がっているかもしれません。これに対し、リーディングは特に難しいと思う問題もなく、比較的すらすら解けて、最後は8分くらい余ったので最初の30問を見直して1問修正出来ました。こちらは前回よりいい感じですが、問題が全体的に易しい時は高得点が出にくいと聞いていますので、さてどうなるか。しかしどうでもいいですが受験者の8割以上は大学生に見えます。生年月日を解答用紙にマークシートで記入しますが、西暦の最初の選択肢が1と2があります。後数年で2000年以降生まれの人の比率の方が増えて、2をマークする人の方が多数派になるんだと思います。

Food safety

The following essay is what I wrote as a writing assignment of an English school AEON. The title this time is “Food Safety” and I described three notorious incidents in Japan.

Topic Food safety

Style Formal

We eat to live, not we live to eat. Food is, however, one of the most essential parts for our health. In the traditional thought of oriental medicine, foods occupy the crucial part of medication. In Japan, we believe that we can drink rather safe water and eat mostly safe foods. Despite the alleged fact that Japan is the safest country in the world for water and foods, it does not mean that Japan is 100% free from risks caused by poisonous water or foods. Let us look at three notorious examples happened in Japan from the late 1950’s to the present:

(1) Morinaga Milk arsenic poisoning incident (1955)

Dry milk corrupted by arsenic produced at the Morinaga’s Tokushima factory killed 130 infants and 12,044 suffered from arsenic intoxication for a long period. This is practically the first incident in Japan where the safety of food was strictly reviewed and the related consumer protests were highly activated. Because this incident happened during the country’s rapid growing period, the then government tried to protect Morinaga rather than to defend the victims and actually oppressed the related consumer activism. In 1969, 14 years after 1955, a professor at Osaka university found that the victims still suffered from aftereffects and it stirred up strong boycott campaign in all over Japan. Morinaga finally accepted its responsibility and closed its Tokushima factory in 1970.

(2) Kanemi oil symptoms (Yusho) incident (1968)

Because of edible oil contaminated by PCB (polychlorinated biphenyl), more than 14,000 people suffered from skin and visceral disorder. Some pregnant mothers gave birth to so called “black babies” and it stunned people all over the world. The oil was produced by Kanemi Warehouse company and PCB that was used as a heat medium in the production line leaked from wrongly allocated pipes and was mixed with edible oil. PCB changes to dioxins once heated and caused many health troubles for the victims. The production and import of PCB were prohibited in 1975, although it had been until then widely used as a good insulating material.

(3) Yukijirushi mass food poisoning incident (2000)

14,780 people who drank Yukijirushi’s low-fat milk described symptoms such as diarrhea, nausea, or abdominal pains. Despite the fortunate fact that no one died, it was the biggest incident related to food safety in Japan. In this case, the reaction of Yukijirushi was quite bad and what the CEO said in an interview was harshly criticized. (He said that he has not slept at all by the incident). Although Yukijirushi was one of the biggest food related companies at that time, it lost its market share in a very short period and it was finally absorbed by another company.

The current relatively safer status for food was built upon such harsh experiences. Some weekly magazines now frequently report the risk of foods imported from China. We can be sure that China will also experience such incidents in the near future. (Please note that many visitors from China to Japan often buy Japanese dry milk including Morinaga’s claiming that they are much safer than Chinese companies’ products. It sounds very ironic.)

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Buccaneer”(海賊)

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Buccaneer”(海賊)を観ました。ストーリーとしてはなかなか面白かったのですが、この間の”Doomsday”の時と大きく設定が変わっている箇所があって白けました。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Buccaneer”(海賊)を観ました。ストーリーとしてはなかなか面白かったのですが、この間の”Doomsday”の時と大きく設定が変わっている箇所があって白けました。

カルフォルニアのサンタバーバラにあるネルソン海洋研究所、つまりシービュー号の母港が、意図的に放火してその火事騒ぎで消防車に乗ってやってきた武装集団に襲われます。そしてシービュー号はあっという間に乗っ取られてしまいます。何、このセキュリティーの甘さ!核ミサイルを積んでいる潜水艦がこんなにあっさり乗っ取られていいのでしょうか。乗っ取ったのは世界的な大泥棒のローガンです。彼の真の目的は、オーストラリアでの展示会のため、フランスの高速軍艦で輸送中の「モナリザ」を盗むことでした。その高速戦艦に追いつける速度をもったのはシービュー号だけでした。ローガンは高速戦艦の艦長に、絵を渡さないと核ミサイルを発射して戦艦を破壊すると脅迫します。設定が変だというのはここで、この間の”Doomsday”の時は核ミサイル発射には4つの鍵を開けるフェールセーフシステムが必要で、なおかつ大統領の許可も必要でした。なのに今回はいともたやすく核ミサイルを撃てるというご都合主義設定に変わっていました。ネルソン提督はローガンと一緒に戦艦に乗り込んでともかくローガンにモナリザを渡すように説得します。その間にクレーン艦長が空調ダクトに潜って、ミサイルの電気配線ケーブルを切断して、ミサイル発射が出来ないようにしました。追ってくる戦艦を核ミサイルで沈めようとしたローガンですが、そういう訳で発射には失敗します。そこでローガンはシービュー号を潜らせて逃亡しようとします。ローガンがモナリザを見せびらかしている時に、クレーン艦長が咄嗟にオートジャイロのスイッチを切り、シービュー号が大きく揺れる隙に、閉じ込められていた他のクルーが脱出して、ミニサブのある部屋に逃げます。そこで催涙ガスボンベを集め、ホースでダクト経由で操舵室に催涙ガスを送り込みます。そしてミニサブのキャノピーを盾にして操舵室へと進み、シービュー号の指揮権を奪回します。しかし、このモナリザはまさか本物じゃないでしょうが、どこから調達したんでしょうか。

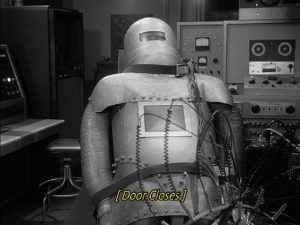

「原子力潜水艦シービュー号」の”The indestructible man”

「原子力潜水艦シービュー号」の”The indestructible man”を観ました。何か変な話で、あまりいい脚本とは思えません。シービュー号が宇宙船の着陸用カプセルが着水する所にスタンバって、無事着水したカプセルを回収します。シービュー号の船内でドアを開けたら、中には人間ではなくロボットが入っていました。人間が深宇宙に探査に出る前に、ロボットを使ってまずデータを集めようとしていたものです。しかし、このロボットが乗った宇宙船とは途中から連絡が取れなくなっていました。ロボットを設計した博士は、ロボットから観測データを取り出そうとしますが、うまく行きません。その内、ロボットは勝手に動き回り始め、色んなシービュー号の機能にダメージを与え始め、クルーの一部にも怪我をさせたりします。結局人間に近い形で人工頭脳を作っていたものが、ヴァン・アレン帯の放射能でおかしくなって、人間を破壊することのみを目的とするようになったのでは、という推測が立てられます。(ヴァン・アレン帯が発見されたのは1950年代の後半で、この放送があった頃はまだそれがどういう影響を持つのか分かっていませんでした。)ネルソン提督はこのロボットのエネルギー源が太陽電池であることを知り、船内を暗くして懐中電灯でロボットを誘導し、真っ暗な部屋に閉じ込めることで、ロボットを一時停止させることに成功します。しかし、博士が少しでもデータを取らせて欲しいと依頼して、結局博士はロボットを再活性化させてしまいます。ロボットは設計者の博士も容赦なく殺そうとしました。結局ロボットはミサイル室に入り込み、そこで時限機雷を発見してそれをスタートさせてしまいます。時間は60秒しかありません。ネルソン提督は再度光でロボットを脱出ハッチに導き、そこからロボットを海中に放出し、その後機雷が爆発してロボットが破壊された、という話です。どうでもいいですけど、ロボットの姿があまりにも原始的で、SFというよりフランケンシュタインか何かみたいでした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The indestructible man”を観ました。何か変な話で、あまりいい脚本とは思えません。シービュー号が宇宙船の着陸用カプセルが着水する所にスタンバって、無事着水したカプセルを回収します。シービュー号の船内でドアを開けたら、中には人間ではなくロボットが入っていました。人間が深宇宙に探査に出る前に、ロボットを使ってまずデータを集めようとしていたものです。しかし、このロボットが乗った宇宙船とは途中から連絡が取れなくなっていました。ロボットを設計した博士は、ロボットから観測データを取り出そうとしますが、うまく行きません。その内、ロボットは勝手に動き回り始め、色んなシービュー号の機能にダメージを与え始め、クルーの一部にも怪我をさせたりします。結局人間に近い形で人工頭脳を作っていたものが、ヴァン・アレン帯の放射能でおかしくなって、人間を破壊することのみを目的とするようになったのでは、という推測が立てられます。(ヴァン・アレン帯が発見されたのは1950年代の後半で、この放送があった頃はまだそれがどういう影響を持つのか分かっていませんでした。)ネルソン提督はこのロボットのエネルギー源が太陽電池であることを知り、船内を暗くして懐中電灯でロボットを誘導し、真っ暗な部屋に閉じ込めることで、ロボットを一時停止させることに成功します。しかし、博士が少しでもデータを取らせて欲しいと依頼して、結局博士はロボットを再活性化させてしまいます。ロボットは設計者の博士も容赦なく殺そうとしました。結局ロボットはミサイル室に入り込み、そこで時限機雷を発見してそれをスタートさせてしまいます。時間は60秒しかありません。ネルソン提督は再度光でロボットを脱出ハッチに導き、そこからロボットを海中に放出し、その後機雷が爆発してロボットが破壊された、という話です。どうでもいいですけど、ロボットの姿があまりにも原始的で、SFというよりフランケンシュタインか何かみたいでした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The invaders”

「原子力潜水艦シービュー号」の”The invaders”を観ました。シービュー号が海底地震の場所を調査していると、そこに都市風の遺跡と金属製の等身大のカプセルが何百個と散らばっているのを発見します。ダイバーがその内の一つを艦内に持ち帰り、カプセルを開けようとしますが、ダイヤモンドのドリルも歯が立たず、またあらゆる酸にもびくともしません。結局液体酸素でその金属を超低温状態にし、やっと切断してカプセルを開けることが出来ました。中から出てきたのはヒューマノイドで、すぐに英語を理解し、人工冬眠で眠っていたと話します。(2000万年前の地球の先住民で地球の気候変動で海が沸騰しやむなく人工冬眠に入ったと主張。)そのヒューマノイドはパルスガンみたいなのを持っていて、シービュー号のクルーの要求をはねつけます。そして彼は地球人類と彼らが共存できるかどうかを検討するといって、地球の科学に関する文献を要求し、ネルソン提督がマイクロフィルムによるライブラリーを提供します。ヒューマノイドを監視していたクルーが、たまたまそのヒューマノイドが手を怪我して血液みたいなのに触れると病気になってしまいます。その原因はヒューマノイドが体内に持っている強力な未知のウィルスで、ヒューマノイド一人分で人類が全滅するレベルであることが分かります。ネルソン提督はヒューマノイドと話し合う振りをして、彼を酸素が充満した部屋に閉じ込めます。ヒューマノイドはパルスガンでドアを開けようとしますが、それが酸素に引火し焼け死にます。ネルソン提督とクレーン艦長は、残ったカプセルの場所に爆弾を仕掛け、それを完全に爆破して中の全ヒューマノイドを虐殺します。うーん、何かウルトラセブンのノンマルトの話みたいです。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The invaders”を観ました。シービュー号が海底地震の場所を調査していると、そこに都市風の遺跡と金属製の等身大のカプセルが何百個と散らばっているのを発見します。ダイバーがその内の一つを艦内に持ち帰り、カプセルを開けようとしますが、ダイヤモンドのドリルも歯が立たず、またあらゆる酸にもびくともしません。結局液体酸素でその金属を超低温状態にし、やっと切断してカプセルを開けることが出来ました。中から出てきたのはヒューマノイドで、すぐに英語を理解し、人工冬眠で眠っていたと話します。(2000万年前の地球の先住民で地球の気候変動で海が沸騰しやむなく人工冬眠に入ったと主張。)そのヒューマノイドはパルスガンみたいなのを持っていて、シービュー号のクルーの要求をはねつけます。そして彼は地球人類と彼らが共存できるかどうかを検討するといって、地球の科学に関する文献を要求し、ネルソン提督がマイクロフィルムによるライブラリーを提供します。ヒューマノイドを監視していたクルーが、たまたまそのヒューマノイドが手を怪我して血液みたいなのに触れると病気になってしまいます。その原因はヒューマノイドが体内に持っている強力な未知のウィルスで、ヒューマノイド一人分で人類が全滅するレベルであることが分かります。ネルソン提督はヒューマノイドと話し合う振りをして、彼を酸素が充満した部屋に閉じ込めます。ヒューマノイドはパルスガンでドアを開けようとしますが、それが酸素に引火し焼け死にます。ネルソン提督とクレーン艦長は、残ったカプセルの場所に爆弾を仕掛け、それを完全に爆破して中の全ヒューマノイドを虐殺します。うーん、何かウルトラセブンのノンマルトの話みたいです。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Doomsday”

「原子力潜水艦シービュー号」の”Doomsday”を観ました。ソ連がアメリカに対し予告なく突然25発のミサイルと思われるものを発射。すぐにアメリカ大統領に連絡が入り、一触即発の事態になります。赤道を越えてそれを祝うネプチューン(海神)のお祭りをやっていたシービュー号に対し、スタンバイ命令が下ります。緊迫するクルーでしたが、サインは”WAR”に切り替わります。シービュー号は核ミサイル発射態勢に入りますが、それにはフェイルセーフシステムがあり、4つの鍵を開けないといけません。3つまでは問題なく開きましたが、ミサイルルームのコルベットが4つ目のキーを開けることを拒否します。ネルソン提督はコルベットを殴りつけキーを開けます。シービュー号は最終発射命令受信のための通信ブイを海面に浮上させます。しかしそこでようやく攻撃中止命令が出ました。ソ連のミサイルは人工衛星打ち上げ用で、ただそれをアメリカに通知するのを忘れたというヒューマンエラーでした。安堵するクルーでしたが、ここで新たな問題が発生します。4番目のミサイルが解除できなくなってしまいました。それはシービュー号が海上に浮上すると爆発する設定になっているため、シービュー号は浮上出来なくなります。ネルソン提督は、ミサイルの爆発深度を1000フィート(300m)に変更し、深度4700フィートという圧壊深度ギリギリから発射し、海中での爆発を行おうとします。目的は大気汚染を防ぐことと、この事件を世間に知らせないためです。しかしシービュー号は4200フィート潜った所でトラブルが発生し急速に浮上し出します。クルーは今度はミサイルの燃料を抜こうとします。しかし途中でコルベットがまたも命令を破って0フィート爆発設定でミサイルを発射させます。結果的にミサイルは燃料不足で水面に達する前に向きを変え沈んでいき、コルベットの命令違反の良心に従った行動はシービュー号も救い、核爆発も回避したことになります。しかし、ネルソン提督はコルベットを軍事法廷で告発する証人になることになります。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Doomsday”を観ました。ソ連がアメリカに対し予告なく突然25発のミサイルと思われるものを発射。すぐにアメリカ大統領に連絡が入り、一触即発の事態になります。赤道を越えてそれを祝うネプチューン(海神)のお祭りをやっていたシービュー号に対し、スタンバイ命令が下ります。緊迫するクルーでしたが、サインは”WAR”に切り替わります。シービュー号は核ミサイル発射態勢に入りますが、それにはフェイルセーフシステムがあり、4つの鍵を開けないといけません。3つまでは問題なく開きましたが、ミサイルルームのコルベットが4つ目のキーを開けることを拒否します。ネルソン提督はコルベットを殴りつけキーを開けます。シービュー号は最終発射命令受信のための通信ブイを海面に浮上させます。しかしそこでようやく攻撃中止命令が出ました。ソ連のミサイルは人工衛星打ち上げ用で、ただそれをアメリカに通知するのを忘れたというヒューマンエラーでした。安堵するクルーでしたが、ここで新たな問題が発生します。4番目のミサイルが解除できなくなってしまいました。それはシービュー号が海上に浮上すると爆発する設定になっているため、シービュー号は浮上出来なくなります。ネルソン提督は、ミサイルの爆発深度を1000フィート(300m)に変更し、深度4700フィートという圧壊深度ギリギリから発射し、海中での爆発を行おうとします。目的は大気汚染を防ぐことと、この事件を世間に知らせないためです。しかしシービュー号は4200フィート潜った所でトラブルが発生し急速に浮上し出します。クルーは今度はミサイルの燃料を抜こうとします。しかし途中でコルベットがまたも命令を破って0フィート爆発設定でミサイルを発射させます。結果的にミサイルは燃料不足で水面に達する前に向きを変え沈んでいき、コルベットの命令違反の良心に従った行動はシービュー号も救い、核爆発も回避したことになります。しかし、ネルソン提督はコルベットを軍事法廷で告発する証人になることになります。

しかし、よく分からないのはシービュー号の位置付けで、ドラマの中で何回か「この潜水艦は民間の船である」というセリフが出ます。その一方でこの1つ前の回で「軍がシービュー号に多くの任務を委託している」と言われていました。委託はいいんですが、何でたかが民間の潜水艦が地球の最後の日を招きかねない核ミサイルを何発も搭載しているのか、そこが謎です。この回以外にも核ミサイルを発射するのは第一回でもありましたが、その時はフェイルセーフシステムがどうのこうの、という話はまったくありませんでした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Mutiny”

「原子力潜水艦シービュー号」の”Mutiny”を観ました。英語のタイトルは「(部下の上官への)反乱」という意味です。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Mutiny”を観ました。英語のタイトルは「(部下の上官への)反乱」という意味です。

なかなかシリアスな話でしたけど、色々詰め込みすぎの感もあります。

ネルソン提督が新しい潜水艦ネプチューンの試験航行に同乗しています。その途中で強い電磁波と放射能が検出され、そこでネルソン提督は信じられない程巨大なクラゲ(腔腸動物)を発見します。ネルソン提督はクルーの一人と一緒に調査のためにネプチューンの外に出て岩石を採取しようとしますが、その時巨大クラゲがネプチューンに覆い被さってネプチューンは動けなくなり、やがて爆発してしまいます。外にいたネルソンともう一人のクルーは海上に浮かび上がり、ウェットスーツにタンクの空気を入れて簡易的なゴムボートを作り、それで海上を漂います。しかしもう一人のクルーは浮かび上がる時にクラゲに何カ所も首筋を刺されており、それが元でおかしくなり、海の中に消えます。ネルソンは結局ある船に救助されて助かります。ネルソンは元気を取り戻すとシービュー号に戻り、ネプチューンがやられた現場に向かいます。しかしどことなくネルソンの様子が変なことにクレーン艦長が気付いていました。やがて電磁波の影響でバラストタンクのポンプが故障し、シービュー号は海底に沈下します。クレーン艦長はそこで、コンピューターにお伺いを立て(この辺りがとても1960年的。当時一般にはコンピューターは何でも出来る、という誤ったイメージが普及していました。)、上昇ではなくダイブして、圧壊深度ギリギリまで潜って操縦に必要なスピードを得ようとします。このことをネルソン提督に言うと、突然ネルソンは感情的に怒り出します。クレーンは艦長を解任されますが、咄嗟に銃を取り出し、コンピューターの指示を実行します。結果的にそれは正解でシービュー号は上昇に転じることが出来ましたが、ネルソンはクレーンの「裏切り」に対し、涙を流しながらクレーンを非難します。クレーンは調査のために外に出たダイバーが脳細胞に何かの損傷を受け結局死亡したのを知らされ、ネルソン提督も同じように脳細胞をやられたのではないかと思います。その後、ネプチューンを破壊した巨大クラゲが今度はシービュー号を包み込みますが、クレーン艦長は電撃を流してクラゲの中枢神経を攻撃するよう指示します。この策でクラゲは撃退することが出来ました。医務室に連れていかれたネルソン提督は、脳細胞のダメージではなく、病院でもらった薬に対するアレルギー反応であったことがわかり、薬を捨てて一件落着で元の冷静な提督に戻り、クレーン艦長の指揮振りを讃える、という話です。

最初、核実験の放射能でクラゲが巨大化したゴジラもどきのお話かと思いましたが、ちょっと違いました。

マックス・ヴェーバーの「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」

マックス・ヴェーバーの「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」を読了。松井秀親訳で、河出書房の「世界の大思想」の「ウェーバー宗教・社会論集」に収録されているもの。これも難解で二度読むことになりましたが、それでも内容を十分に理解することは現在の私の時間の使い方の中ではほぼ無理でした。この論考でも私が言う所の「ヴェーバー的倒錯」は発生するのであり、私はシュタムラーの「唯物史観による経済と法-社会哲学的一研究」を第一版も第二版もまるで読んでいません。ヴェーバーがこの論考でシュタムラーを激しく批判しているからといって、シュタムラーをロッシャーとクニースと同列扱いにするのは問題かと思います。少なくともシュタムラーの書籍は、それまでマルクスの一連の書籍をきちんと論じることが出来なかったブルジョア科学者の中で、初めてそれを行い、少なくともマルクス主義者の中にも修正主義者を生むくらいのインパクトを生んでいます。この論考は1907年に発表されたもので、ヴェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の書かれた後です。ヴェーバーの「プロ倫」を読んで誰もが気付くことが、これは唯物論に対する強力な反証である、ということです。すなわち、全てが経済という土台に影響を受けた上で存在する、と主張する唯物論に対し、典型的な上部構造である宗教が逆に「資本主義」という「経済そのもの」が強く影響を受けている、という主張なのですから。シュタムラーもそういう意味では、唯物論に反論した先駆者の一人です。しかし、ほぼ同じような立ち位置にいながら、ヴェーバーはシュタムラーが唯物論で経済を全ての他の要素に先んじる基本要素としたのに対し、シュタムラーは今度は唯心論的に宗教その他を基本要素に置き換えただけで、なるほど唯物論を批判しているものの、その方法論は唯物論とまるで同じではないか、という批判を加えます。また、ヴェーバーは自身の「価値自由」的立場から、シュタムラーがSein(存在、あるもの)とSollen(当為、~すべきもの)の区別を混同していることを批判します。しかし、おそらくシュタムラーは「理想的な法体系」というものを信じているのであって、そこからすべての論理が出てくるのであって、それを批判するのは単なるヴェーバーとの立場の違いのように思います。それから、ヴェーバーのこの論考での主張は、かなりの部分が「経済と社会」の「法社会学」の冒頭での主張と重なっているように思います。すなわち、「ロッシャーとクニース」とこの論考は、批判そのものよりも、ヴェーバーが自身の理解社会学の方法論を確立していく上での踏み台として使われているように思います。

マックス・ヴェーバーの「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」を読了。松井秀親訳で、河出書房の「世界の大思想」の「ウェーバー宗教・社会論集」に収録されているもの。これも難解で二度読むことになりましたが、それでも内容を十分に理解することは現在の私の時間の使い方の中ではほぼ無理でした。この論考でも私が言う所の「ヴェーバー的倒錯」は発生するのであり、私はシュタムラーの「唯物史観による経済と法-社会哲学的一研究」を第一版も第二版もまるで読んでいません。ヴェーバーがこの論考でシュタムラーを激しく批判しているからといって、シュタムラーをロッシャーとクニースと同列扱いにするのは問題かと思います。少なくともシュタムラーの書籍は、それまでマルクスの一連の書籍をきちんと論じることが出来なかったブルジョア科学者の中で、初めてそれを行い、少なくともマルクス主義者の中にも修正主義者を生むくらいのインパクトを生んでいます。この論考は1907年に発表されたもので、ヴェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の書かれた後です。ヴェーバーの「プロ倫」を読んで誰もが気付くことが、これは唯物論に対する強力な反証である、ということです。すなわち、全てが経済という土台に影響を受けた上で存在する、と主張する唯物論に対し、典型的な上部構造である宗教が逆に「資本主義」という「経済そのもの」が強く影響を受けている、という主張なのですから。シュタムラーもそういう意味では、唯物論に反論した先駆者の一人です。しかし、ほぼ同じような立ち位置にいながら、ヴェーバーはシュタムラーが唯物論で経済を全ての他の要素に先んじる基本要素としたのに対し、シュタムラーは今度は唯心論的に宗教その他を基本要素に置き換えただけで、なるほど唯物論を批判しているものの、その方法論は唯物論とまるで同じではないか、という批判を加えます。また、ヴェーバーは自身の「価値自由」的立場から、シュタムラーがSein(存在、あるもの)とSollen(当為、~すべきもの)の区別を混同していることを批判します。しかし、おそらくシュタムラーは「理想的な法体系」というものを信じているのであって、そこからすべての論理が出てくるのであって、それを批判するのは単なるヴェーバーとの立場の違いのように思います。それから、ヴェーバーのこの論考での主張は、かなりの部分が「経済と社会」の「法社会学」の冒頭での主張と重なっているように思います。すなわち、「ロッシャーとクニース」とこの論考は、批判そのものよりも、ヴェーバーが自身の理解社会学の方法論を確立していく上での踏み台として使われているように思います。