相変わらずWeb上にはフェイクニュースが多いです。

相変わらずWeb上にはフェイクニュースが多いです。

これ(「モモの種で「邪馬台国論争」終止符か」)もその典型。奈良県の纏向遺跡から桃の種が大量に出土し、その年代鑑定が邪馬台国の時代と一致するから、纏向遺跡が邪馬台国だという、無茶苦茶な論理。

魏志倭人伝の邪馬台国の箇所には、かなり詳細な邪馬台国の植生の記述が出てきますが、そこに「桃」の記述はまったく出てきません。「桃支」という単語は出てきますが、これは竹の種類の一つです。

この作者は「中国でモモ(核果類)が栽培された歴史は6000年以上ともいわれ、やがて日本にも伝えられたのだろう。もしも卑弥呼が不老不死の西王母にならってモモを食べていたなら、今回の纒向遺跡で大量のモモの種が出土したこととつなぎ合わせ、また年代も合致することから邪馬台国の場所である可能性が高い。」と書いているが、こんなデタラメな論理は見たことがないです。卑弥呼が桃を食べていた証拠は一体どこにあるのでしょうか?西王母信仰と卑弥呼との関連も何の説明もない論理の飛躍そのものです。また、日本の遺跡での桃の種の出土例は今から約6,000年前の縄文前期の遺跡に遡るそうなので、中国と同じくらいの歴史が日本にもあることになり、たまたま桃の種が多く出土したから、それが邪馬台国と関連がある証拠にはまるでなりません。

纏向遺跡から邪馬台国と同じ時代の桃の種が多数出てくるなら、それはむしろ纏向遺跡が邪馬台国ではない有力な証拠としか思えません。(そもそも纏向遺跡には、その出土品の中に大陸との交流を示すようなものがほとんどなく、邪馬台国関連の遺跡であるというのは元々無理があります。)(こういう単純な論理がわからなくて、今回の件をほぼそのまま報道している毎日新聞、朝日新聞、日経新聞の新聞各社も、無責任きわまりないと思います。)

さらには、ベースとなっている放射線炭素年代測定もかなり怪しいです。2800個の桃の種の内調べたのはわずか12個(0.4%)で、それでいて「この12個は同じ時期に捨てられた可能性が高い」とし、にも関わらず「西暦135~230年のほぼ100年間」と断定していますが、この記述が正しければ、単にその100年のどこか1年で食べられたということに過ぎないのに、わざと幅を持たせてその時代ずっと桃が食べられていたかのように記述し、邪馬台国の時代と一致するような印象操作を行っています。更にはその12個が本当に同じ年代なのであれば、サンプリングとして適切だったかどうか、なおさら別の試料も調べて対比するべきだと思います。(私の想像では多分実際はもっと多くの桃の種を測定し、その中から都合の良いデータだけを選んだのではないかと思います。)

藤村新一による旧石器時代の遺物捏造事件は記憶に新しい所ですが、考古学界の体質は変わっていないようです。

(私は大学の時に、教養学科の選択科目としてですが、考古学を1年ほど学んでいます。東京大学の考古学教室そのものは本郷にありますが、駒場の教養学科でも文化人類学をやっている関連で、考古学の授業がありました。)

タイムトンネルの”Crack of doom”を観ました。この回は、インドネシアのクラカトア火山の1883年の大爆発の直前にトニーとダグが送り込まれます。例によって何故か英語がペラペラの現地人とかは置いておいて、この回は色々新しいことがあって、なかなか面白かったです。タイムトンネルのスタッフによる新しい試みで、2人一度に転送するのではなく、1人にエネルギーを集中させる、ということを行い、トニーが首尾良く「現在」に戻ります。しかしトニーがそこで見たのは時間が止まった世界でした。仕方なくトニーは、メモを残して、自分でタイムトンネルを操作して、クラカトアに戻ります。その後、今度はトニーとダグの世界とタイムトンネルのコントロール・ルームの間の通信が、短い時間だったけど成功します。その通信(まるで天から降ってくる声)を聞いて、それまでトニーとダグの言うことを信じなかったイギリス人の火山学者とその娘が避難することを了承します。なおこの時の大爆発で、島は全て吹っ飛び、またその時発生した大津波によって、全部で3万6千人もの死者が出ています。

タイムトンネルの”Crack of doom”を観ました。この回は、インドネシアのクラカトア火山の1883年の大爆発の直前にトニーとダグが送り込まれます。例によって何故か英語がペラペラの現地人とかは置いておいて、この回は色々新しいことがあって、なかなか面白かったです。タイムトンネルのスタッフによる新しい試みで、2人一度に転送するのではなく、1人にエネルギーを集中させる、ということを行い、トニーが首尾良く「現在」に戻ります。しかしトニーがそこで見たのは時間が止まった世界でした。仕方なくトニーは、メモを残して、自分でタイムトンネルを操作して、クラカトアに戻ります。その後、今度はトニーとダグの世界とタイムトンネルのコントロール・ルームの間の通信が、短い時間だったけど成功します。その通信(まるで天から降ってくる声)を聞いて、それまでトニーとダグの言うことを信じなかったイギリス人の火山学者とその娘が避難することを了承します。なおこの時の大爆発で、島は全て吹っ飛び、またその時発生した大津波によって、全部で3万6千人もの死者が出ています。

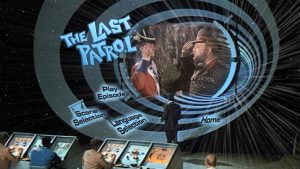

「タイムトンネル」の”The last patrol”を観ました。アメリカが舞台なので南北戦争かと思ったのですが、1812年の米英戦争(第二次独立戦争)のニューオリンズの戦いが舞台でした。多分アメリカ人なら誰でも知っている歴史なんでしょう。この回でユニークなのは、イギリス軍側の司令官の子孫が、その司令官が何故ジャクソン将軍の強い方面を攻撃して500人を犠牲にしたのかの理由を知りたくて、志願してトニーとダグが流されている地点にタイムトンネルで送られる、という点です。結局その子孫は真相を知りますが、ジャクソン将軍の攻撃で撃たれて、トニーとダグに真相を20世紀に伝えてくれることを頼んで息絶えます。ジャクソン将軍はこの戦いの勝利によりアメリカ大統領になります。

「タイムトンネル」の”The last patrol”を観ました。アメリカが舞台なので南北戦争かと思ったのですが、1812年の米英戦争(第二次独立戦争)のニューオリンズの戦いが舞台でした。多分アメリカ人なら誰でも知っている歴史なんでしょう。この回でユニークなのは、イギリス軍側の司令官の子孫が、その司令官が何故ジャクソン将軍の強い方面を攻撃して500人を犠牲にしたのかの理由を知りたくて、志願してトニーとダグが流されている地点にタイムトンネルで送られる、という点です。結局その子孫は真相を知りますが、ジャクソン将軍の攻撃で撃たれて、トニーとダグに真相を20世紀に伝えてくれることを頼んで息絶えます。ジャクソン将軍はこの戦いの勝利によりアメリカ大統領になります。

「タイムトンネル」の”Visitors from beyond the stars”(星の彼方からの来訪者)を観ました。硫黄島の次は宇宙船の中に飛ばされたのでてっきり未来の話かと思ったら、1850年頃のアリゾナのある町にUFOとエイリアンが現れるという話なので笑ってしまいました。(アリゾナはUFOが多く見られる州として一部で有名です。例えばアリゾナの北方にあるセドナでは多くのUFO目撃談が伝えられていて、UFOに関する一種の「聖地」にさえなっています。)で、そのUFOに乗っている宇宙人が、この頃のアーウィン・アレンのドラマと共通していて「宇宙家族ロビンソン」でもそうなのですが、銀色の服を着て、顔を銀色に塗って、という何とも古くさい宇宙人イメージです。(タコ形火星人よりはましかもしれませんが。)で、その宇宙人が何をしに来たかと言うと、彼らの星でタンパク質資源が足らなくなったので、それを調達に来たということです。それなら牧場の牛とかをまとめてかっさらっていけばいいと思いますが、この宇宙人はせこくて、酒場の親父が備蓄している食料まで持っていこうとします。でも、最後にトニーとダグが彼らの唯一の武器みたいな箱を壊してしまったので、彼らは引き上げます。その後、彼らの星の人間がタイムトンネルのコントロール室に現れ、UFOを捕獲したんじゃないかという嫌疑をかけて、さんざん地球の科学のレベルの低さをあざ笑って、最後は誤解が解けて帰って行く、というお話です。

「タイムトンネル」の”Visitors from beyond the stars”(星の彼方からの来訪者)を観ました。硫黄島の次は宇宙船の中に飛ばされたのでてっきり未来の話かと思ったら、1850年頃のアリゾナのある町にUFOとエイリアンが現れるという話なので笑ってしまいました。(アリゾナはUFOが多く見られる州として一部で有名です。例えばアリゾナの北方にあるセドナでは多くのUFO目撃談が伝えられていて、UFOに関する一種の「聖地」にさえなっています。)で、そのUFOに乗っている宇宙人が、この頃のアーウィン・アレンのドラマと共通していて「宇宙家族ロビンソン」でもそうなのですが、銀色の服を着て、顔を銀色に塗って、という何とも古くさい宇宙人イメージです。(タコ形火星人よりはましかもしれませんが。)で、その宇宙人が何をしに来たかと言うと、彼らの星でタンパク質資源が足らなくなったので、それを調達に来たということです。それなら牧場の牛とかをまとめてかっさらっていけばいいと思いますが、この宇宙人はせこくて、酒場の親父が備蓄している食料まで持っていこうとします。でも、最後にトニーとダグが彼らの唯一の武器みたいな箱を壊してしまったので、彼らは引き上げます。その後、彼らの星の人間がタイムトンネルのコントロール室に現れ、UFOを捕獲したんじゃないかという嫌疑をかけて、さんざん地球の科学のレベルの低さをあざ笑って、最後は誤解が解けて帰って行く、というお話です。 「タイムトンネル」の日本が出てくるもう一つの話、”Kill two by two”(2対2の殺し合い)を観ました。トニーとダグは今度は1945年2月の南硫黄島に飛ばされます。そこの日本軍の監視所で、年老いた日本兵と若い上官の日本兵に遭遇します。何故か二人とも英語をしゃべり、特に若い方はスタンフォード大学で教育を受けたという設定でネイティブと変わらない英語力です。しかし、何か狂気に取り付かれたような、非常に好戦的な男として描かれています。それで見守っていたタイムトンネルのスタッフが、トニーとダグを転送するために南硫黄島の地理の確認が必要なため、現在ペンタゴンにいて元日本軍兵士で硫黄島を経験しているナカムラを連れてきます。タイムトンネルのモニターで若い兵士を見たナカムラはあれは私の息子だと言います。それによると、特攻を命じられた若い兵士は失敗して不時着しますが、アメリカ暮らしが長かったため、ハラキリをして恥を償うことが出来ず逃げ出しており、死に場所を求めて自棄になっている、という何というかもう無茶苦茶な設定です。そして父親のナカムラの方が、息子もトニーとダグと一緒に転送させないと、南硫黄島の地理についてしゃべらない、と我が儘を言い出します。(転送したって、現在に連れ戻せる訳でもなく、二人と一緒に時の中を彷徨うだけだと思いますが、その辺の矛盾は無視していました。)

「タイムトンネル」の日本が出てくるもう一つの話、”Kill two by two”(2対2の殺し合い)を観ました。トニーとダグは今度は1945年2月の南硫黄島に飛ばされます。そこの日本軍の監視所で、年老いた日本兵と若い上官の日本兵に遭遇します。何故か二人とも英語をしゃべり、特に若い方はスタンフォード大学で教育を受けたという設定でネイティブと変わらない英語力です。しかし、何か狂気に取り付かれたような、非常に好戦的な男として描かれています。それで見守っていたタイムトンネルのスタッフが、トニーとダグを転送するために南硫黄島の地理の確認が必要なため、現在ペンタゴンにいて元日本軍兵士で硫黄島を経験しているナカムラを連れてきます。タイムトンネルのモニターで若い兵士を見たナカムラはあれは私の息子だと言います。それによると、特攻を命じられた若い兵士は失敗して不時着しますが、アメリカ暮らしが長かったため、ハラキリをして恥を償うことが出来ず逃げ出しており、死に場所を求めて自棄になっている、という何というかもう無茶苦茶な設定です。そして父親のナカムラの方が、息子もトニーとダグと一緒に転送させないと、南硫黄島の地理についてしゃべらない、と我が儘を言い出します。(転送したって、現在に連れ戻せる訳でもなく、二人と一緒に時の中を彷徨うだけだと思いますが、その辺の矛盾は無視していました。)