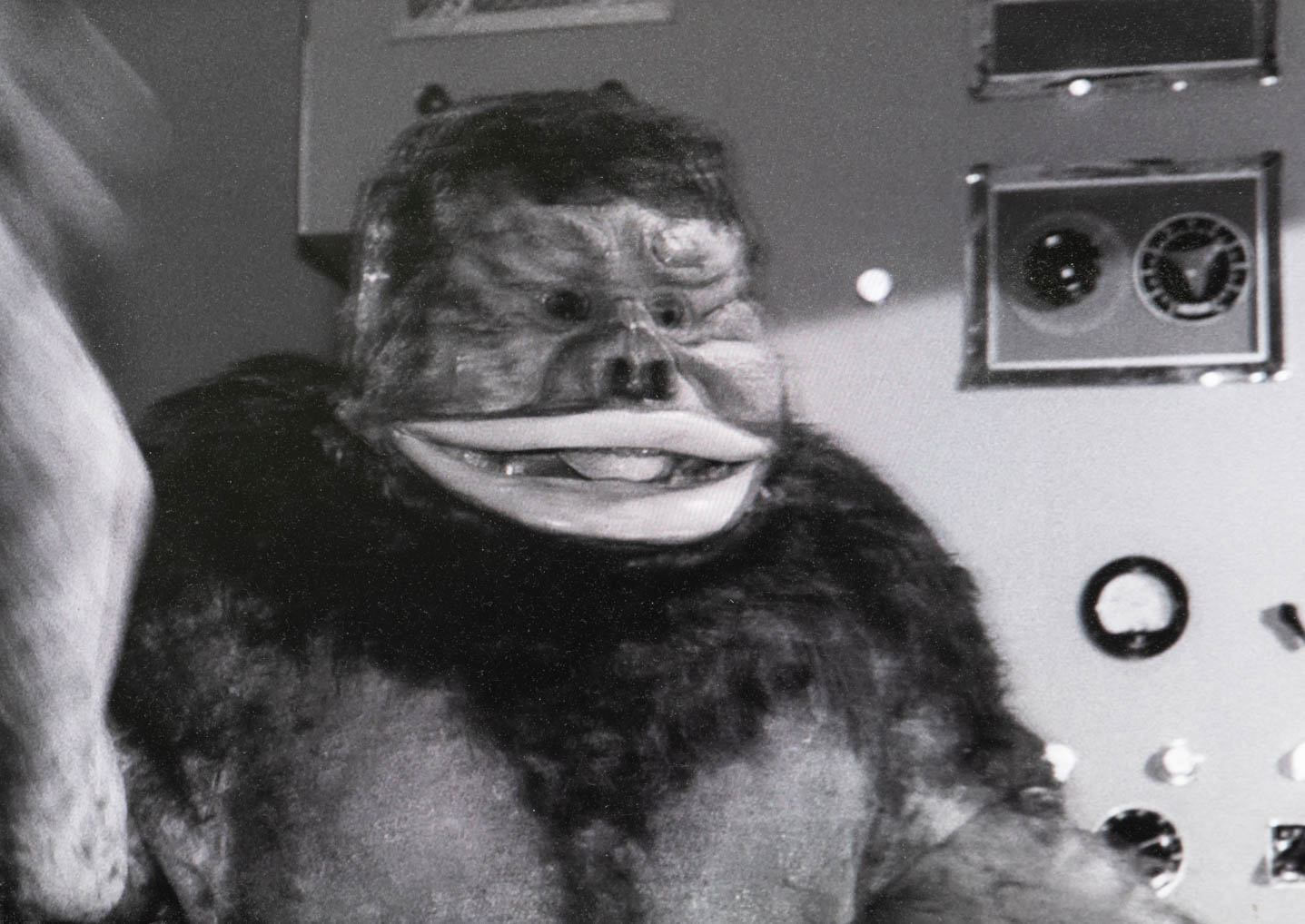

アウター・リミッツの”The Mutant”を観ました。またも悪趣味なグロいキャラクターが登場します。宇宙探査の結果、地球に良く似た星が発見され、Annex 1(第1別館)と名付けられます。ただ一つの地球との違いは、その星は常に昼で夜が無いということです。さらに研究者の一人がその星の放射性物質を含んだ雨に打たれたため、その研究者はミュータントと化し、眼が飛出て、また彼が触るだけでその人間を殺すことが出来、また人の心を読むことが出来るようになりました。他の研究者はそのミュータントのファウラーの症状が感染することを恐れ、彼を残して地球に帰ろうとしますが、心を読まれてそれを察知され、ロケットは壊されます。そういった事態を訝しく思った地球側から心理学者マーシャルが一人派遣されます。偶然その心理学者はAnnex 1の科学者の一人ジュリーの元恋人でした。ジュリーともう一人の科学者は、マーシャルがファウラーに心を読まれないため、ファウラーのことを説明した後、催眠術をかけ、ファウラーがミュータントであるということを忘れさせます。しかし、結局催眠術を解くある言葉が偶然話されたため、マーシャルの催眠術は解けてしまいます。皆が自分を殺そうしていることを察知したファウラーはマーシャルとジュリーを洞窟の中に追い詰めます。しかしミュータントのファウラーは暗闇の中ではおかしくなり、洞窟の中でロウソクの灯を追い求めますが、結局その火も消してしまい、悲鳴を上げつつ死んでしまいます。しかしこのミュータントの造形、忍者ハットリ君の実写版(これもキモかったです)を思い起こさせます。

アウター・リミッツの”The Mutant”を観ました。またも悪趣味なグロいキャラクターが登場します。宇宙探査の結果、地球に良く似た星が発見され、Annex 1(第1別館)と名付けられます。ただ一つの地球との違いは、その星は常に昼で夜が無いということです。さらに研究者の一人がその星の放射性物質を含んだ雨に打たれたため、その研究者はミュータントと化し、眼が飛出て、また彼が触るだけでその人間を殺すことが出来、また人の心を読むことが出来るようになりました。他の研究者はそのミュータントのファウラーの症状が感染することを恐れ、彼を残して地球に帰ろうとしますが、心を読まれてそれを察知され、ロケットは壊されます。そういった事態を訝しく思った地球側から心理学者マーシャルが一人派遣されます。偶然その心理学者はAnnex 1の科学者の一人ジュリーの元恋人でした。ジュリーともう一人の科学者は、マーシャルがファウラーに心を読まれないため、ファウラーのことを説明した後、催眠術をかけ、ファウラーがミュータントであるということを忘れさせます。しかし、結局催眠術を解くある言葉が偶然話されたため、マーシャルの催眠術は解けてしまいます。皆が自分を殺そうしていることを察知したファウラーはマーシャルとジュリーを洞窟の中に追い詰めます。しかしミュータントのファウラーは暗闇の中ではおかしくなり、洞窟の中でロウソクの灯を追い求めますが、結局その火も消してしまい、悲鳴を上げつつ死んでしまいます。しかしこのミュータントの造形、忍者ハットリ君の実写版(これもキモかったです)を思い起こさせます。

投稿者: kanrisha

ウルトラQの「地底特急西へ」

ウルトラQの「地底特急西へ」を観ました。これに出てくる人工生命体M1号が、相撲の朝潮関に似ていると、その昔「東京大人倶楽部」という月刊アスキーの編集長をやった遠藤諭(エンドウユイチ)氏とか中森明夫が作っていた雑誌のウルトラQ特集に出ていました。まあ確かに目元は似ていますが、唇はいくらなんでもこんなに拡がっていません。

ウルトラQの「地底特急西へ」を観ました。これに出てくる人工生命体M1号が、相撲の朝潮関に似ていると、その昔「東京大人倶楽部」という月刊アスキーの編集長をやった遠藤諭(エンドウユイチ)氏とか中森明夫が作っていた雑誌のウルトラQ特集に出ていました。まあ確かに目元は似ていますが、唇はいくらなんでもこんなに拡がっていません。

この話はウルトラQの中でももっともシュールなもので、時速450Kmのイナヅマ号の試運転にたまたま人工生命体のM1号が持ち込まれ、車内で大きくなって運転席を占拠し無茶苦茶いじったので、イナヅマ号が暴走して、最後は強制停止装置でも止まらず宇宙に飛び出して、衛星軌道を漂うM1号が「私はカモメ」と言うという最後です。(これも説明しないと若い人は分らないと思いますが、「私はカモメ」ロシア語でЯ — Чайка{ヤー・チャイカ}はソ連の初の女性宇宙飛行士テレシコワが衛星軌道を周回中に語ったセリフです。)ちなみに上海で実運転しているリニアモーターカーが時速430Km、JRのリニアモーターカーが時速500Kmですから、ようやく時代がドラマに追いついたということです。イナヅマ号はリニアではなく、ジェット噴射で走っています。

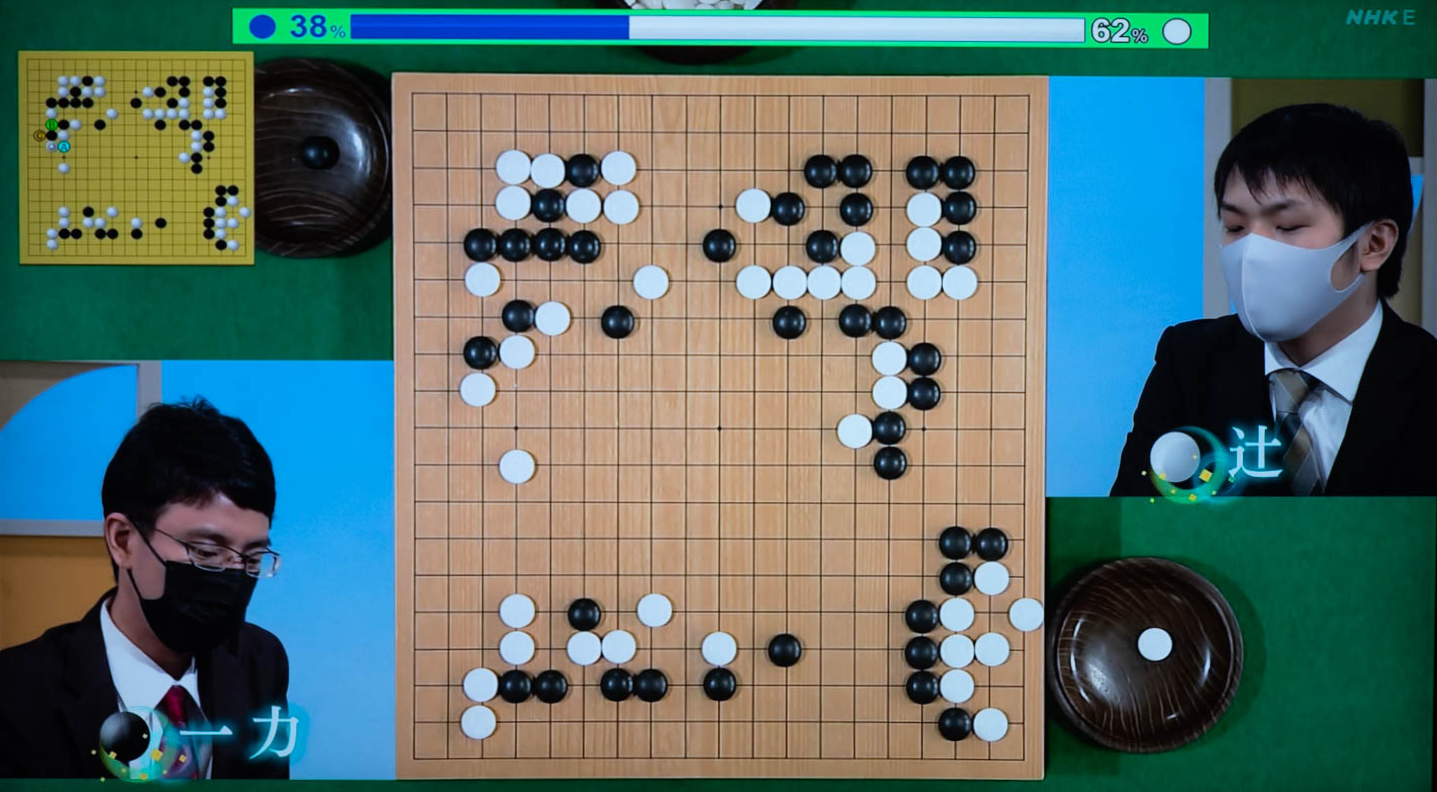

NHK杯戦囲碁 一力遼棋聖 対 辻?篤仁4段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が一力遼棋聖、白番が辻?篤仁4段の対戦です。布石は白が左辺、黒が上辺と右辺の模様の張り合いみたいになりました。しかし白が右上隅方面で高く消しに行った所から、相手のノゾキに継がずに外すというのが連続し、戦いは上辺から中央に、更に左上隅と左辺にも拡大しました。形勢は白が上手く黒模様を消した一方で白が左辺を大きく地にし、更に中央も厚く白が優勢になりました。黒は中央を消しに深く侵入しましたが、この黒に眼がありませんでした。それで白を分断して攻め合いを目指すと思いきや、白をつながらせました。その結果中央の黒は単独で活きる必要がありました。これで黒が苦しいかと思いきや、黒は右側の白にワリコミ2発を決行し、これで中央の黒は右側の白を取って生還しました。白も振り替わりで黒3子を取り、下辺の黒地を大きく削減しましたが、全体の収支は黒の儲けが大きく、逆転で黒が勝勢になりました。ヨセでも黒が先に上辺に回りリードを拡げました。最後は盤面で黒が15目くらいよく、白の投了となりました。辻4段は中央右側のワリコミ2発をうっかりしていたようですが、一力棋聖を途中まで良く苦しめました。

コロナの抗原検査キット

コロナの抗原検査キットについて調べました。

コロナの抗原検査キットについて調べました。

コロナの検査には

(1)PCR検査(コロナウィルスのDNAを検出)

(2)抗原検査(コロナウィルスに特有なタンパク質{抗原}に対する抗体反応を見る。定性(陰性か陽性かだけ)と定量(陽性でもどの程度感染しているかまで分る)がある。

(3)抗体検査(過去に感染した結果としての体内の抗体をチェック)

があります。Amazon等で売られているのは(2)の抗原検査の定性検査です。この抗原検査キットには、「一般用」という厚労省が承認したものと、「研究用」という未承認のものがあります。臨床試験で精度が確認されているのは「一般用」で、研究用は精度についての保証はありません。ちょっと聞くと逆のように思いがちですので注意して下さい。ちなみに価格は一般用は研究用の10倍くらいしますし、入手もより困難です。(一般用は一回分が3,000円以上します。)

抗原検査キットは、検体(試料)に「鼻腔ぬぐい液」か「唾液」を使います。鼻腔ぬぐい液の方が精度が高いようですが、採取がちょっと面倒なのと鼻の奥に綿棒を突っ込んで回転させるので、痛みやくしゃみなどが出ることがあります。唾液は簡単ですが歯磨きや食事の後はしばらく時間を空ける必要があるようです。

なお変異型については、それに対応した検査キットを使用する必要があります。即ち時間が経った検査キットは最新の変異型に対応していない場合があります。

判定の原理は、イムノクロマト法を使います。いわゆるクロマトグラフィーと同じような特殊なペーパーを使い、その一端に検体を接触させます。検体の液体が浸透していって、まず検出対象のウィルスのタンパク質と反応する抗体があるエリアを通過します。陽性であればここで色が出ます。そしてさらに検体が浸透して行って必ず反応する抗体のエリアに達すると、ここで色が出ます。なので陽性であれば線が二本、陰性は奥の一本だけです。線が一本も出ないのは検査に失敗しています。

抗原検査は感染2日目から9日目くらいまでの間が比較的検出精度が高いようです。感染初期の段階ではウィルス量が少ないため、陰性が出てしまうことがあるようです。

ちなみにAmazonで買った2種類の研究用抗原検査キットはどちらも中国製でした。その意味でも信頼性は割り引いて考えるべきでしょう。まあ気休めです。

新型コロナ抗原検査キット

トワイライト・ゾーンの”The Rip Van Winkle Caper”

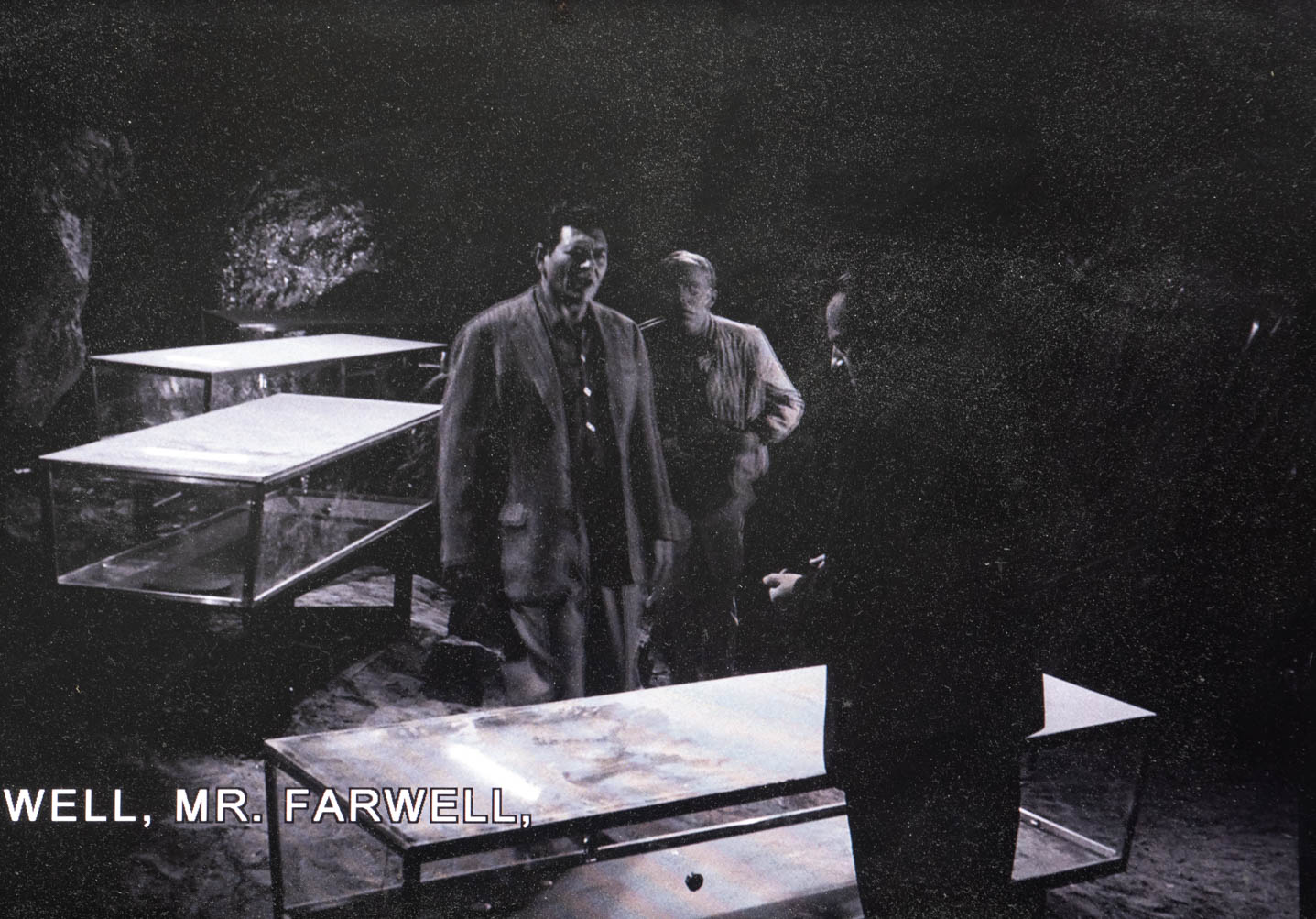

トワイライト・ゾーンの”The Rip Van Winkle Caper”を観ました。ある催眠ガスの大家の科学者が、ならず者4人を仲間にして列車強盗を行い、金の延べ棒を大量に強奪します。そして捕まらないためのアイデアが、デスバレーの洞窟の中に金を隠し、そして4人は科学者が発明した長期睡眠装置で100年の眠りに入るというものです。100年経てば時効であり、彼らは無罪になります。装置は間違いなく作動し、3人が2061年に目を覚まします。一人は睡眠中に岩が落ちて来て、催眠装置のガラスが割れ、白骨と化していました。残った3人は仲間割れを始め、1人が車にひき殺されます。残った科学者と1人は砂漠を歩いて町を目指しますが、途中で科学者が水筒を落し、もう一人は水を金の延べ棒一本で科学者に売りつけます。しかし最後の水になったら科学者は延べ棒で男の頭を叩いて殺します。ようやくやってきた車に科学者は町まで連れて行ってくれたら金の延べ棒を贈呈すると言いますが、そのまま息絶えます。通行人はその金を放り捨てます。何故ならば2061年では金は化学的に合成出来るようになり、価値がほとんどなくなっていたからです。

トワイライト・ゾーンの”The Rip Van Winkle Caper”を観ました。ある催眠ガスの大家の科学者が、ならず者4人を仲間にして列車強盗を行い、金の延べ棒を大量に強奪します。そして捕まらないためのアイデアが、デスバレーの洞窟の中に金を隠し、そして4人は科学者が発明した長期睡眠装置で100年の眠りに入るというものです。100年経てば時効であり、彼らは無罪になります。装置は間違いなく作動し、3人が2061年に目を覚まします。一人は睡眠中に岩が落ちて来て、催眠装置のガラスが割れ、白骨と化していました。残った3人は仲間割れを始め、1人が車にひき殺されます。残った科学者と1人は砂漠を歩いて町を目指しますが、途中で科学者が水筒を落し、もう一人は水を金の延べ棒一本で科学者に売りつけます。しかし最後の水になったら科学者は延べ棒で男の頭を叩いて殺します。ようやくやってきた車に科学者は町まで連れて行ってくれたら金の延べ棒を贈呈すると言いますが、そのまま息絶えます。通行人はその金を放り捨てます。何故ならば2061年では金は化学的に合成出来るようになり、価値がほとんどなくなっていたからです。

うーん、結末は予想出来ました。また4人が仲違いするのもありがちです。それから1961年に西部劇じゃあるまいに列車に金塊は積んでいないと思います。

アウター・リミッツの”The Moonstone”

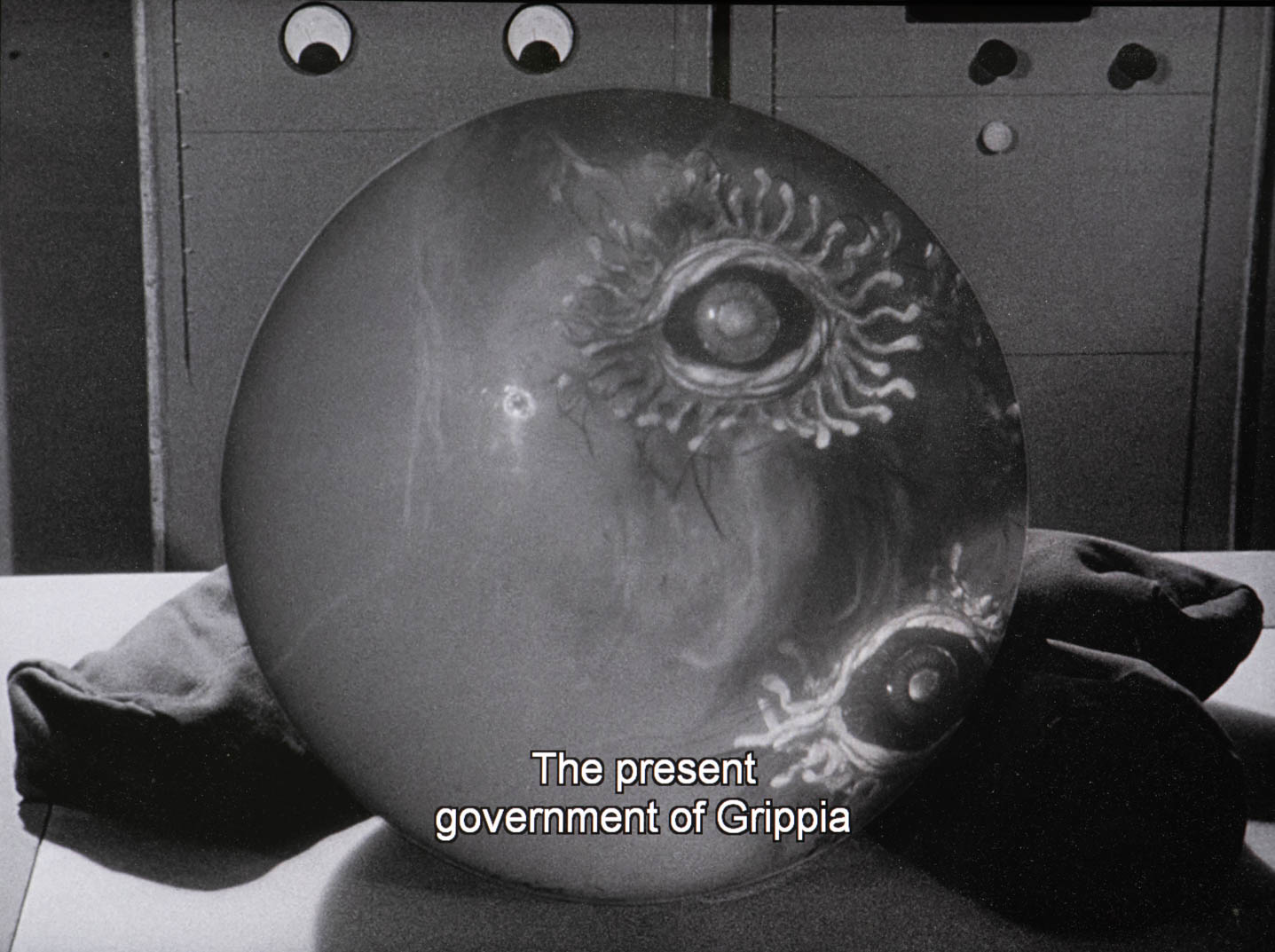

アウター・リミッツの”The Moonstone”を観ました。月面探査隊の一行が、月面で奇妙な球体を発見します。それは継ぎ目も無い完璧な球で明らかな人工物でした。しかしレーザーでもそれに穴を開けることが出来ません。やがてその中からエイリアンが英語で話しかけて来ます。彼らは惑星アグリッパの優れた知能で、その星の暴君が彼らの知識を全銀河系征服のために使おうとしたのを察し、地球への亡命の旅に出て、途中でエネルギー不足で月に不時着したものでした。エイリアンの指示で装置を改良し、アグリッパの星から救援隊を呼び寄せようとします。しかし実際に来たのは暴君の部下で知性の高いエイリアンを捕まえにでした。地球人は抵抗を考えますが、科学力の圧倒的差からそれは死を意味するだけと考え、結局知性の高いエイリアンを引き渡すことを決定します。しかし知性の高いエイリアンは、まさにやって来た部隊に捕まろうとした瞬間自爆します。実は探検隊の隊長は、朝鮮戦争の時に自分の部隊を中共軍の攻撃から救うため、ある村の人々をゲリラに仕立て、そのためにその村全員が中共軍に殺されてしまったという過去を持っており、そのことを別の研究者になじられていました。しかしその研究者にも人生においてはそのような苦渋の決断をしなければならない時がある、ということを理解します。このエピソードが放送されたのは当然1969年のアポロ11号の月着陸の前で、当時月面がこのように思われていた、というのが確認出来るという意味で興味深いです。しかしよく考えると、アメリカの兵士を救うためにはアジア人を犠牲にしても仕方がない、とも主張しているのであり、かなり問題作です。そのせいかWikipediaの荒筋にはそのことが全く書いてありません。

アウター・リミッツの”The Moonstone”を観ました。月面探査隊の一行が、月面で奇妙な球体を発見します。それは継ぎ目も無い完璧な球で明らかな人工物でした。しかしレーザーでもそれに穴を開けることが出来ません。やがてその中からエイリアンが英語で話しかけて来ます。彼らは惑星アグリッパの優れた知能で、その星の暴君が彼らの知識を全銀河系征服のために使おうとしたのを察し、地球への亡命の旅に出て、途中でエネルギー不足で月に不時着したものでした。エイリアンの指示で装置を改良し、アグリッパの星から救援隊を呼び寄せようとします。しかし実際に来たのは暴君の部下で知性の高いエイリアンを捕まえにでした。地球人は抵抗を考えますが、科学力の圧倒的差からそれは死を意味するだけと考え、結局知性の高いエイリアンを引き渡すことを決定します。しかし知性の高いエイリアンは、まさにやって来た部隊に捕まろうとした瞬間自爆します。実は探検隊の隊長は、朝鮮戦争の時に自分の部隊を中共軍の攻撃から救うため、ある村の人々をゲリラに仕立て、そのためにその村全員が中共軍に殺されてしまったという過去を持っており、そのことを別の研究者になじられていました。しかしその研究者にも人生においてはそのような苦渋の決断をしなければならない時がある、ということを理解します。このエピソードが放送されたのは当然1969年のアポロ11号の月着陸の前で、当時月面がこのように思われていた、というのが確認出来るという意味で興味深いです。しかしよく考えると、アメリカの兵士を救うためにはアジア人を犠牲にしても仕方がない、とも主張しているのであり、かなり問題作です。そのせいかWikipediaの荒筋にはそのことが全く書いてありません。

ウルトラQの「クモ男爵」

ウルトラQの「クモ男爵」を観ました。初期のウルトラQが怪獣もの一辺倒ではなく、こういうゴシックホラー系もやっていた、という話です。パーティーの帰りに霧に巻き込まれた万城目一行がある怪しげで古びた洋館に沼に落ちた2人を介抱するために入り、そこで2匹の巨大グモに襲われるという話です。その巨大グモは90年前くらいのクモ男爵とその娘ではないか、という内容です。大グモはタランチュラの筈が意外に弱く、ナイフで刺されたり、車に轢かれたりであっさり退治されます。それと同時に洋館が崩れ落ち、炎に包まれるのが円谷らしかったです。ただそれだけ。

ウルトラQの「クモ男爵」を観ました。初期のウルトラQが怪獣もの一辺倒ではなく、こういうゴシックホラー系もやっていた、という話です。パーティーの帰りに霧に巻き込まれた万城目一行がある怪しげで古びた洋館に沼に落ちた2人を介抱するために入り、そこで2匹の巨大グモに襲われるという話です。その巨大グモは90年前くらいのクモ男爵とその娘ではないか、という内容です。大グモはタランチュラの筈が意外に弱く、ナイフで刺されたり、車に轢かれたりであっさり退治されます。それと同時に洋館が崩れ落ち、炎に包まれるのが円谷らしかったです。ただそれだけ。

中野敏男氏の「ヴェーバー入門 ――理解社会学の射程」の書評

中野敏男氏の「ヴェーバー入門 ――理解社会学の射程」という入門書についての書評を、日本マックス・ヴェーバー研究ポータルの方で公開しました。ご興味のある方は参照ください。この書については折原浩先生と中野氏の論争がありますが、そちらへの応答というつもりではありません。

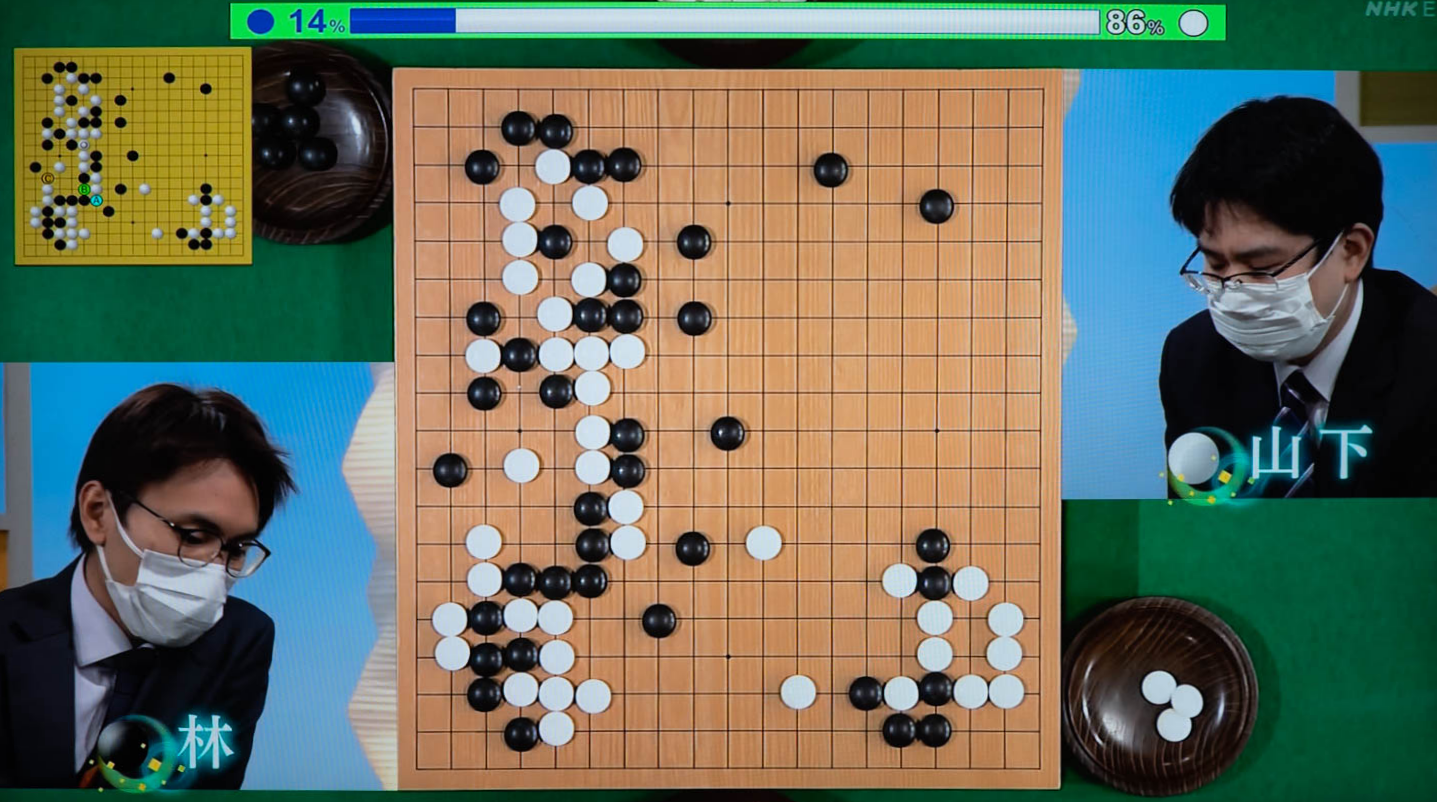

NHK杯戦囲碁 林漢傑8段 対 山下敬吾9段(2023年1月8日放送分)

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が林漢傑8段、白番が山下敬吾9段の対戦です。黒の初手が天元で、白の2手目が5の5、とまるで新布石時代の初期の頃の碁のようでした。左下隅で劫含みの攻防が始まり、黒が白の右下隅に手を付け、劫立てを作ろうとしました。しかしここの攻防で黒は明らかに損をし、更に劫立てで左辺上方の白に迫りましたが、白が手を抜いて左下隅の劫を解消したので、黒は左辺上方の白への攻めでよほど得をしないと苦しい形勢になりました。しかし左辺上方の白も上手く黒の薄みを突いて中央に進出し、簡単には死なない形になり、形勢は白のリードとなりました。しかも黒の一等地である上辺への白からの出口が止まっておらず、すかさずそこを追及されて黒は益々劣勢になりました。しかし白が左下隅に残った黒を取りに行き、ついでに下辺左方で浮いている黒5子を攻めた中で何かの誤算があり、黒がその浮き石を逆に捨て石として取らせ、中央で締め付けが効いたのが大きく、右上隅、右辺、上辺、中央の黒模様の規模がかなり大きく地としてまとまりそうになりました。白は右上隅に付けて隅を一部地にしましたが、結局白の下辺からの中央への進出も黒に上手く止められ、黒が優勢でヨセに入りました。白はヨセで最善を尽くしましたが結局黒の1目半勝ちという逆転勝利となりました。林漢傑8段は次の準々決勝では鶴山淳志8段と当たり、いわゆるツルリンコンビの対決になります。なお、今回からAIの次の手の予想が座標ではなく、実際の盤上表示に変わりました。ただ盤が小さいので見にくいです。