芳賀矢一・杉谷代水合編「書翰文講話及び文範」(冨山房、大正2年初版の手紙の書き方と例文集で、当時の大ベストセラー)にて、手紙の前文(拝啓など)、と末文(敬具)などについて確認しました。

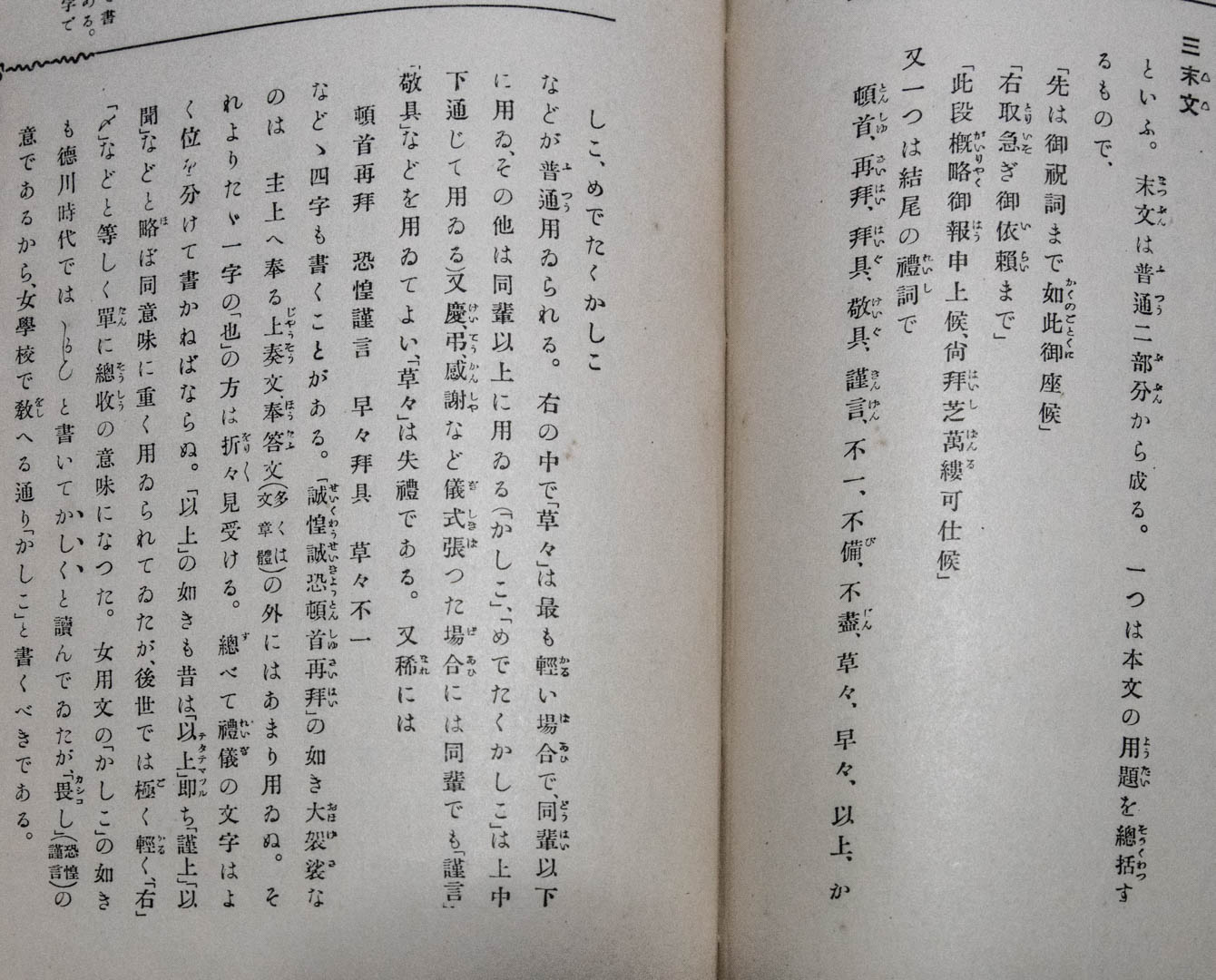

(1)そもそもこの手の「拝啓」「敬具」等は候文の手紙用であり、口語文の手紙では本来は付ける必要無し。

(2)江戸時代までは前文は「一筆啓上仕候」などと書いたが、明治になって簡略化されて2文字が多くなった。但し「頓首再拝」「恐惶謹言」などの4文字タイプも使われていた。

(3)拝啓の場合は敬具、謹啓の場合は謹言、といった前文と末文が呼応するといったことはまったく書いてない。

(4)「慶弔、感謝など儀式張った場合には同輩でも「謹言」「敬具」を用いてよい。」とあり、そもそも敬具も謹言も元はある意味堅苦しい上位者への手紙に使うものであり、またその2つとも慶弔の場合に用いて良いとあり、「謹言」が「敬具」より丁寧、ということも言っていない。

要は時間が経って候文が廃れていくと、その本来の書き方が分らなくなり、いつしか「謹啓の後は謹言で結ぶ」といったローカルルールを勝手に作り出す人が出てきて、それがあたかも正しい用法のように思われるようになっただけだと思います。または「格別のご高配」と同じで、本来目上にしか使わなかった「謹啓」が多用されるのは、ともかく丁寧に書けばOKという、敬意のエスカレーション現象かと思います。

(ちなみにジャストシステム時代に冨山房に電話し、この書籍の著作権について問い合わせたことがありますが{候文の例文集を作ろうとしていました}、口頭ですが「自由に使って良い」という返事でした。本当はどこかがこの本再版して欲しいんですが。復刊ドットコムに登録はしています。また、芳賀矢一、杉谷代水共に没後70年以上が過ぎており、著作権は失効しています。)それから、ローカルルールと言えば、封書の閉じる所には現在は「〆」(というよりメ)と書くと教わったと思いますが、これは元々女性用であり、男性は「緘」「糊」「封」などを使っていました。私は高校の時に漢文の先生に、「緘」と書けと教わりました。今でも一部の官公庁とか銀行などで、スタンプで「緘」を押したものを見ることがあります。

コンテンツへスキップ

T-maru's photo blog 書籍レビュー(特に白井喬二、小林信彦)、囲碁、音楽、昔のSF系TVドラマ、野鳥の写真などの話題をお届けしています。 This site offers review of books (especially of Kyoji Shirai and Nobuhiko Kobayashi), of music, old Sci-Fi TV dramas, topics related to Go (board game), and photos of birds.