ウルトラマンレオの「北の果てに女神を見た!」を観ました。何と勝利の女神のニケ(本来はギリシア神話のサモトラケのニケ)が登場し、その正体は宇宙人でしたが、自分の星から迎えに来た宇宙船がノースサタンにやられてしまいます。かつてMACの隊員北山は船の上でこのニケを宇宙人から救ったことで、その力でスキーの回転の大会で優勝しています。しかし北山は再度ニケをノースサタンから救おうとして足を怪我し、切断するかもという状態になります。ゲンがニケを説得し病院にニケを連れて行きますが、そこにまたノースサタンが現れます。ゲンはレオになりますが、あっさり吹き矢でやられ、ダンから北山がかつてノースサタンに勝ったのはスキーの回転の技術があったからだ、と諭され、スキーも無しに回転の特訓をします。そして再戦でしたが、結局吹き矢を避けているのはスキーの回転というより体操の宙返りで、この辺りもまた適当ですが、結局レオがノースサタンを倒してニケを自分の星に戻してやる、という大団円です。次のエピソードはいよいよアストラが登場します。

ウルトラマンレオの「北の果てに女神を見た!」を観ました。何と勝利の女神のニケ(本来はギリシア神話のサモトラケのニケ)が登場し、その正体は宇宙人でしたが、自分の星から迎えに来た宇宙船がノースサタンにやられてしまいます。かつてMACの隊員北山は船の上でこのニケを宇宙人から救ったことで、その力でスキーの回転の大会で優勝しています。しかし北山は再度ニケをノースサタンから救おうとして足を怪我し、切断するかもという状態になります。ゲンがニケを説得し病院にニケを連れて行きますが、そこにまたノースサタンが現れます。ゲンはレオになりますが、あっさり吹き矢でやられ、ダンから北山がかつてノースサタンに勝ったのはスキーの回転の技術があったからだ、と諭され、スキーも無しに回転の特訓をします。そして再戦でしたが、結局吹き矢を避けているのはスキーの回転というより体操の宙返りで、この辺りもまた適当ですが、結局レオがノースサタンを倒してニケを自分の星に戻してやる、という大団円です。次のエピソードはいよいよアストラが登場します。

投稿者: kanrisha

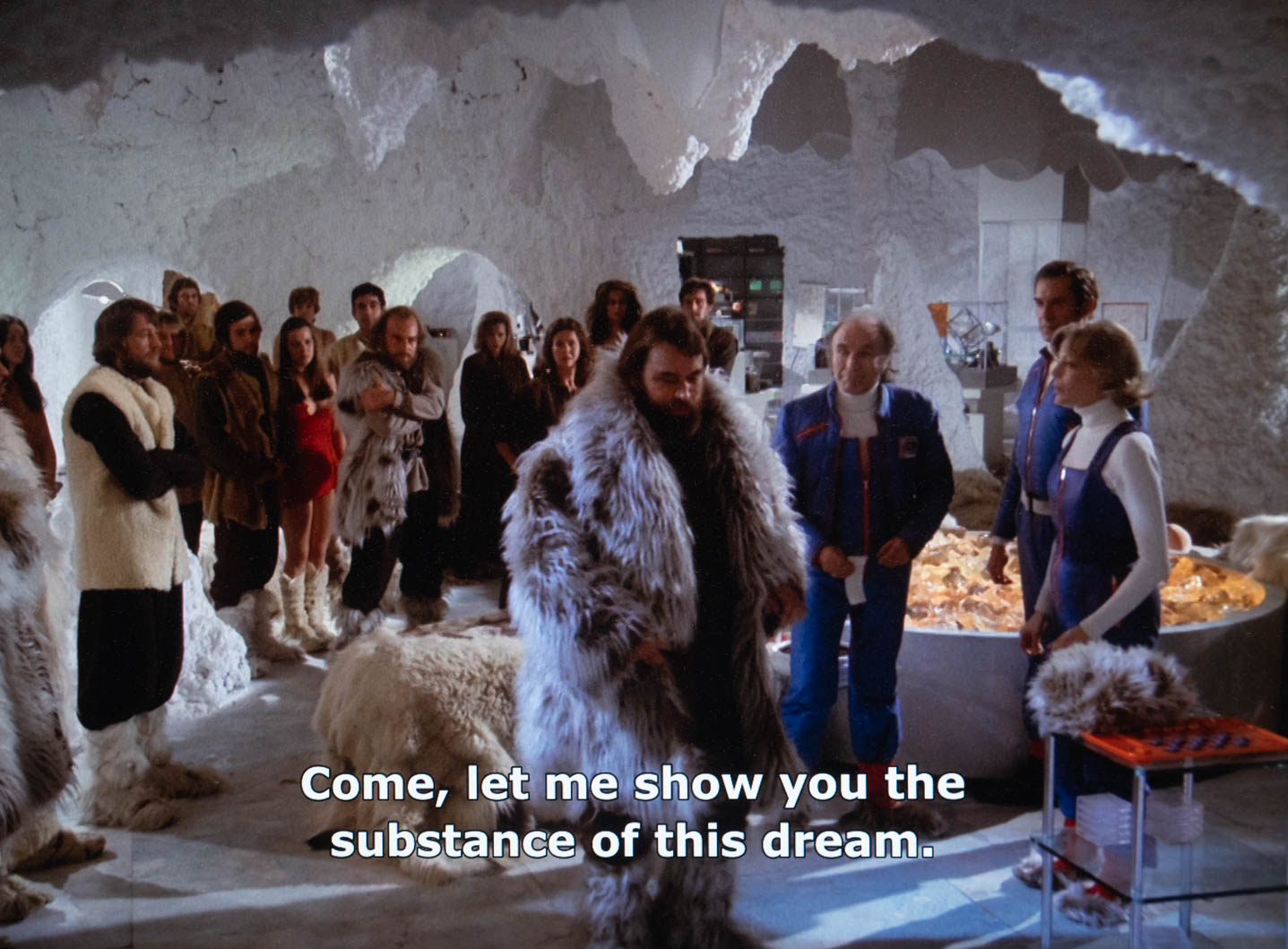

スペース1999の”Death’s Other Dominion”

スペース1999の”Death’s Other Dominion”を観ました。月にある惑星が接近して来てそこから通信が入ります。それは何と14年前に木星探査に行ったメンバーが遭難して行方不明になっていたものの生き残りでした。コーニック司令官らは早速イーグルで調査に向かいますが、その星は昼間は-60℃、夜は-150℃という超過酷な環境で、調査の4人は電波の発信源にたどり着く前に吹雪で倒れ、しかしカーター以外の3人はその惑星チューリアの生き残りの人達に救われます。カーターは何とかイーグルに戻ってムーンベースαに戻ります。遭難者は過酷な環境に適応して生きてきていましたが、彼らは年を取らず既に800年生きてきたことが判明します。(14年前の事故の生き残りというのと全く整合性が取れていませんが、この辺の適当さがスペース1999です。)しかしその謎を解くための実験で、何人もの犠牲者がマインドレス状態で生けるゾンビとして生き延びていることをコーニック司令官は知ります。後から再びイーグルでやって来たカーターは、そこがとてもいい所だと思ってムーンベースαのメンバーが全員ここに移ることを主張します。しかしコーニック司令官は全員の投票が必要だとし、生き残ったチームの指導者がムーンベースαに説明に向かいます。しかしチューリアを離れた途端、彼の体は急速に老化して白骨に…というものです。もうちょっとちゃんと科学的な整合性が取れていればそれなりに面白いエピソードになったのに、と思います。

スペース1999の”Death’s Other Dominion”を観ました。月にある惑星が接近して来てそこから通信が入ります。それは何と14年前に木星探査に行ったメンバーが遭難して行方不明になっていたものの生き残りでした。コーニック司令官らは早速イーグルで調査に向かいますが、その星は昼間は-60℃、夜は-150℃という超過酷な環境で、調査の4人は電波の発信源にたどり着く前に吹雪で倒れ、しかしカーター以外の3人はその惑星チューリアの生き残りの人達に救われます。カーターは何とかイーグルに戻ってムーンベースαに戻ります。遭難者は過酷な環境に適応して生きてきていましたが、彼らは年を取らず既に800年生きてきたことが判明します。(14年前の事故の生き残りというのと全く整合性が取れていませんが、この辺の適当さがスペース1999です。)しかしその謎を解くための実験で、何人もの犠牲者がマインドレス状態で生けるゾンビとして生き延びていることをコーニック司令官は知ります。後から再びイーグルでやって来たカーターは、そこがとてもいい所だと思ってムーンベースαのメンバーが全員ここに移ることを主張します。しかしコーニック司令官は全員の投票が必要だとし、生き残ったチームの指導者がムーンベースαに説明に向かいます。しかしチューリアを離れた途端、彼の体は急速に老化して白骨に…というものです。もうちょっとちゃんと科学的な整合性が取れていればそれなりに面白いエピソードになったのに、と思います。

新聞用ポストの修理

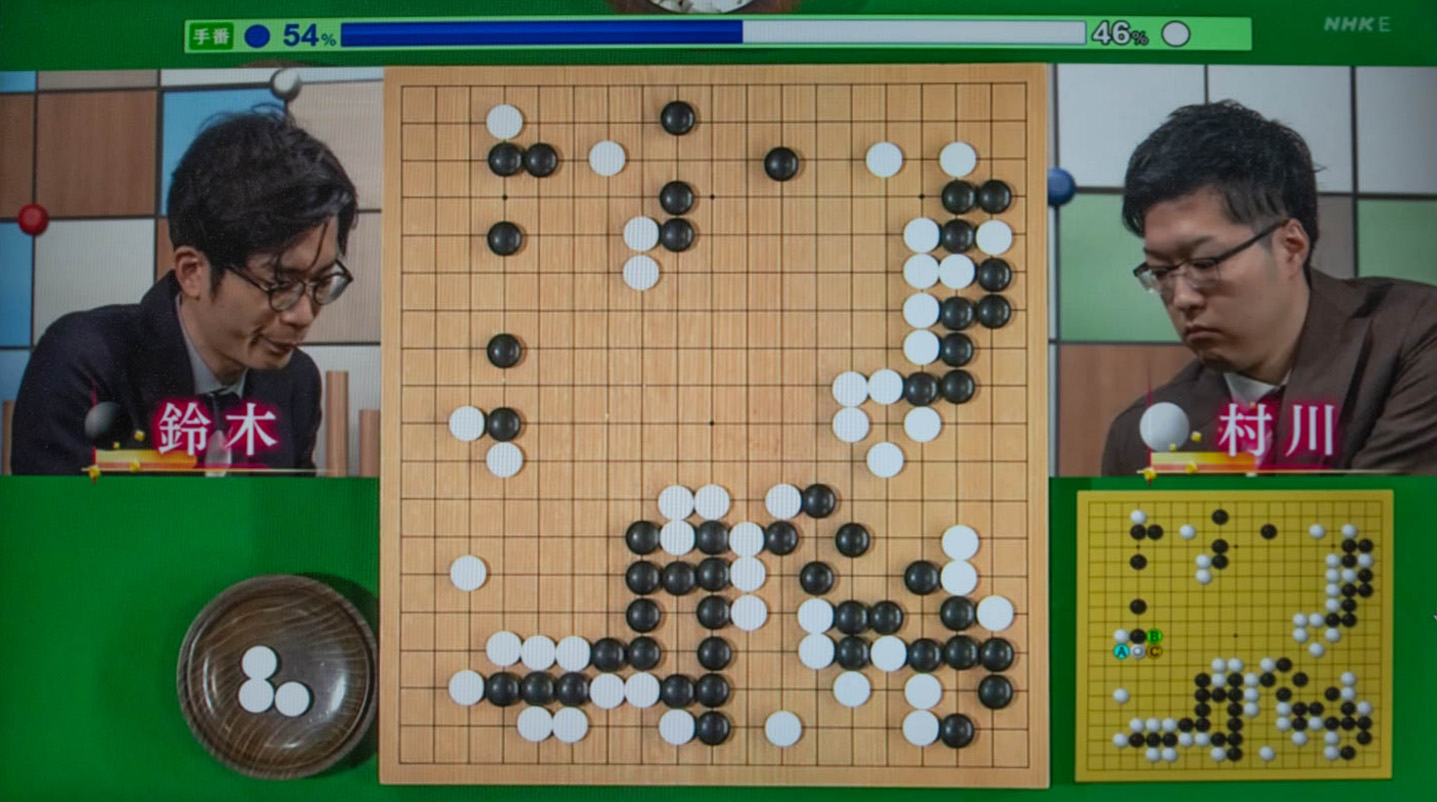

NHK杯戦囲碁 鈴木伸二8段 対 村川大介9段(2025年10月12日放送分)

本日のNHK杯戦囲碁は黒番が鈴木伸二8段、白番が村川大介9段の対戦でした。序盤では下辺で黒がシチョウアタリから開いた所に白が打ち込んで行き、ここの戦いでは白が左下隅を大きく地にしリードしました。しかし黒もすぐその後の右下隅の戦いで挽回し、形勢は互角になりました。また左上隅を中心とした黒模様に白が上辺に打ち込んで手を付けて行きました。白がまず打ち込んだ石を中央に延びて安全にしてから、しばらくして左上隅に再度手を付けて行きました。白はここですぐ活きる手を選ばず上辺へ連絡する手を打ちましたが、白が上辺中央の黒に覗いたのを黒は受けずに左上隅を取り込み、その代わり白は中央の黒の一部を取り込むという振り替わりになりました。この結果もおそらくはほぼ互角でヨセが続きましたが、お互いに黒から中央の白地に対してハネ込む手があり、白がそれを切れないというのがあったのを気付いておらず、もし白がそれに気付いていたら白勝ちでしたが、結局黒が先に気付いて、結果として黒の半目勝ちになりました。

ヒメクサキリのメス

9月18日に藤野駅周辺でヒメクサキリが大量に発生しているという記事をポストしましたが、今日はヒメクサキリのメスが家の中に入ってきました。おそらく外の気温がかなり下がって来たので、暖を求めて家の中に入って来たんでしょう。ティッシュに載せて外に出してやろうとしましたが、どこかに飛んでいってしまいました。

9月18日に藤野駅周辺でヒメクサキリが大量に発生しているという記事をポストしましたが、今日はヒメクサキリのメスが家の中に入ってきました。おそらく外の気温がかなり下がって来たので、暖を求めて家の中に入って来たんでしょう。ティッシュに載せて外に出してやろうとしましたが、どこかに飛んでいってしまいました。

ウルトラマンレオの「ふしぎな子熊座の少年」

ウルトラマンレオの「ふしぎな子熊座の少年」を見ました。(どうでもいいけど「小熊座」でしょ!)小熊座の少年ボックと牡牛座のいじめ怪獣ドギュウが争って北海道に落ちて来ます。(ボックという名前は明らかにコロボックルから取ったものでしょう。フキの葉を傘にしていましたし。)ドギュウは人や動物を殺しまくってしかもそれをボックのやったことにしようとします。それでレオとドギュウの戦いになりますが、レオはドギュウに眼をつぶされ大ピンチに。そこでボックが母親の形見である黒い花を2輪ドギュウに投げてドギュウの眼も見えなくなります。盲目状態での戦いは結局レオがその花を利用して、かつこのところ多くなった光線技で倒します。しかしボックは普通の人がいる前でダンのことを「セブン」と呼んでいたけど、いいのか?

ウルトラマンレオの「ふしぎな子熊座の少年」を見ました。(どうでもいいけど「小熊座」でしょ!)小熊座の少年ボックと牡牛座のいじめ怪獣ドギュウが争って北海道に落ちて来ます。(ボックという名前は明らかにコロボックルから取ったものでしょう。フキの葉を傘にしていましたし。)ドギュウは人や動物を殺しまくってしかもそれをボックのやったことにしようとします。それでレオとドギュウの戦いになりますが、レオはドギュウに眼をつぶされ大ピンチに。そこでボックが母親の形見である黒い花を2輪ドギュウに投げてドギュウの眼も見えなくなります。盲目状態での戦いは結局レオがその花を利用して、かつこのところ多くなった光線技で倒します。しかしボックは普通の人がいる前でダンのことを「セブン」と呼んでいたけど、いいのか?

スタートレック・TNGの”Galaxy’s Child”

スタートレック・TNGの”Galaxy’s Child”を観ました。前にエンタープライズ号が昔の戦いで設置されたブービートラップに引っ掛かって、ジョディーがエンタープライズ号のエンジンの設計者であるブラームス博士(若い美人女性)のデータを調べ、ホロデッキでそのイメージを生成し、一緒に考えて解決策を考案した、というのがありました。そのブラームス博士がエンタープライズ号にやって来ます。しかし実物のブラームス博士はホロデッキでのイメージとはまるで正反対で冷たくずけずけとジョディのやったことを批判したりします。一方でエンタープライズ号は宇宙ヒラメ?みたいな生物に遭遇し、調査していたら向こうが攻撃して来て放射線で危険になったため、フェイザーを一番弱くして撃ちましたが、それでその生物は死んでしまいます。しかしその後その生物の中に別の生命、つまり子供が生きていることが分かりますが死んだ母親の肉体から出ることが出来ません。そこでクラッシャーが弱いフェイザーをメスに使った「帝王切開」を行い、無事その「赤ちゃん」が生まれます。しかし最初に見たのがエンタープライズ号ということで、その赤ちゃんはエンタープライズ号に貼り付き、また母親の乳を飲むようにエンタープライズ号のエネルギーを吸い取っていきます。その間ブラームス博士はジョディーが自分のイメージを勝手にホロデッキで使っていたことを知り怒り心頭状態になりますが、その「赤ちゃん」問題で二人は協力して解決策を考案し、赤ちゃんは無事仲間のところに戻っていきました。ジョディーとブラームス博士の仲は修復されましたが、オチはブラームス博士はとうに結婚していました、というもの。まあ宇宙生物にも刷り込みがある、という設定がちょっとおかしかったです。

スタートレック・TNGの”Galaxy’s Child”を観ました。前にエンタープライズ号が昔の戦いで設置されたブービートラップに引っ掛かって、ジョディーがエンタープライズ号のエンジンの設計者であるブラームス博士(若い美人女性)のデータを調べ、ホロデッキでそのイメージを生成し、一緒に考えて解決策を考案した、というのがありました。そのブラームス博士がエンタープライズ号にやって来ます。しかし実物のブラームス博士はホロデッキでのイメージとはまるで正反対で冷たくずけずけとジョディのやったことを批判したりします。一方でエンタープライズ号は宇宙ヒラメ?みたいな生物に遭遇し、調査していたら向こうが攻撃して来て放射線で危険になったため、フェイザーを一番弱くして撃ちましたが、それでその生物は死んでしまいます。しかしその後その生物の中に別の生命、つまり子供が生きていることが分かりますが死んだ母親の肉体から出ることが出来ません。そこでクラッシャーが弱いフェイザーをメスに使った「帝王切開」を行い、無事その「赤ちゃん」が生まれます。しかし最初に見たのがエンタープライズ号ということで、その赤ちゃんはエンタープライズ号に貼り付き、また母親の乳を飲むようにエンタープライズ号のエネルギーを吸い取っていきます。その間ブラームス博士はジョディーが自分のイメージを勝手にホロデッキで使っていたことを知り怒り心頭状態になりますが、その「赤ちゃん」問題で二人は協力して解決策を考案し、赤ちゃんは無事仲間のところに戻っていきました。ジョディーとブラームス博士の仲は修復されましたが、オチはブラームス博士はとうに結婚していました、というもの。まあ宇宙生物にも刷り込みがある、という設定がちょっとおかしかったです。

ウルトラマンレオの「よみがえる半魚人」

ウルトラマンレオの「よみがえる半魚人」を観ました。怪奇シリーズはたったの2本で終わり、今度はスポンサー(多分フェリー会社)とタイアップした北海道シリーズの1本目。出てくる宇宙人がボーズ星人で要するに海坊主。最近特訓路線が無くなってやれやれと思ったらこの話でまた復活します。といっても相手の武器のムチを無力化する方法をダンがゲンに教えるだけですが。半魚人というとウルトラQ・ウルトラマンのラゴンを思い出しますし、それと比べてもボーズ星人は見劣りします。色んな意味で迷走しています。

ウルトラマンレオの「よみがえる半魚人」を観ました。怪奇シリーズはたったの2本で終わり、今度はスポンサー(多分フェリー会社)とタイアップした北海道シリーズの1本目。出てくる宇宙人がボーズ星人で要するに海坊主。最近特訓路線が無くなってやれやれと思ったらこの話でまた復活します。といっても相手の武器のムチを無力化する方法をダンがゲンに教えるだけですが。半魚人というとウルトラQ・ウルトラマンのラゴンを思い出しますし、それと比べてもボーズ星人は見劣りします。色んな意味で迷走しています。

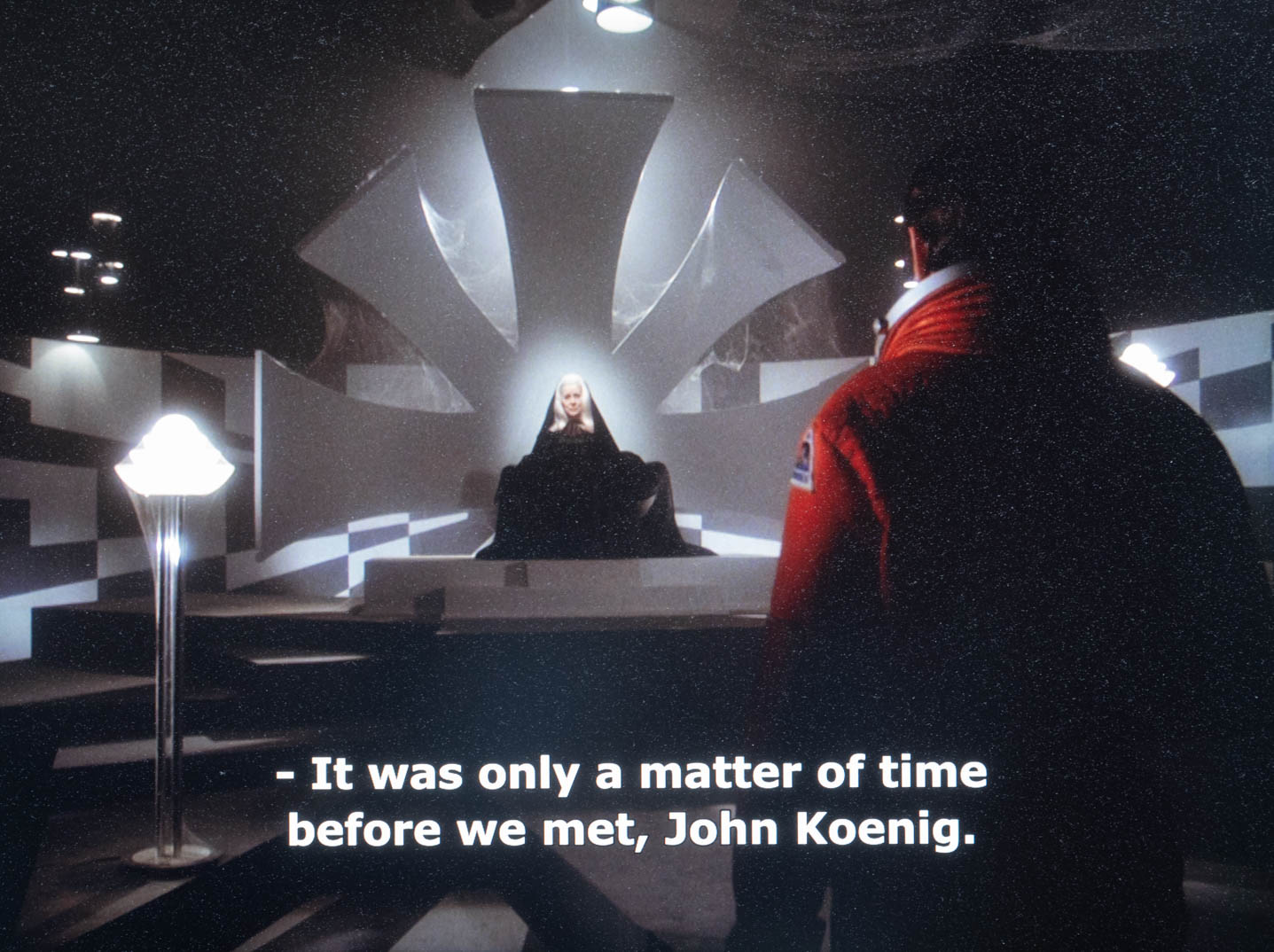

スペース:1999の”Collision Course”

スペース:1999の”Collision Course”を観ました。前回の”Voyager’s Return”が結構良かったと思ったら、またゴシックロマン風の意味不明な話でした。月に接近して来た小惑星を核爆弾で爆破するのに成功しますが、カーターのイーグルが逃げ遅れ音信不通になります。そこに謎のサラという女性の声がカーターを導き、カーターは無事救助されますが、助けに行ったコーニック司令官は今度は巨大な惑星が新たに月との衝突コースに入ったことを発見します。バーグマン教授は”Operation Shockwave” という、月と惑星の間で核爆弾を爆発させて軌道を変える作戦を立案しますが(これ科学的には100%ナンセンスで、真空では衝撃波は伝わりませんし、仮に伝わったとしても核爆弾数発程度で双方の軌道が大きく変わったりしません、まあそれを言ったら第1回の核廃棄物の爆発で月が地球の軌道を離れるのもナンセンスの極みですが)、コーニック司令官は自身がその惑星の調査に向かいますが、そこにもう1隻の宇宙船が現れ、イーグルはその内部に取り込まれます。そこで待っていたのがサラで写真のような魔女風の老女です。サラはこの衝突はずっと前から運命として決まっていることで、二つの文明が新たなステージに進化するのに必要だと言って、コーニックに何もしないように依頼します。何故かコーニックはそれを信じてムーンベースαに戻り、作戦中止を指令しますが、皆なコーニックが放射線にやられたと解釈し、裏では作戦が継続します。結局サラがコーニックとカーターにテレパシーでそれを伝え、二人が無理矢理作戦を中止させます。結局月と惑星は衝突した瞬間相手の惑星が消えてしまいましたが、新たな進化などは何も起こらず、それまで、というひどい話でした。なんでアングロサクソンってこういうオカルト系が大好きなんでしょうね。

スペース:1999の”Collision Course”を観ました。前回の”Voyager’s Return”が結構良かったと思ったら、またゴシックロマン風の意味不明な話でした。月に接近して来た小惑星を核爆弾で爆破するのに成功しますが、カーターのイーグルが逃げ遅れ音信不通になります。そこに謎のサラという女性の声がカーターを導き、カーターは無事救助されますが、助けに行ったコーニック司令官は今度は巨大な惑星が新たに月との衝突コースに入ったことを発見します。バーグマン教授は”Operation Shockwave” という、月と惑星の間で核爆弾を爆発させて軌道を変える作戦を立案しますが(これ科学的には100%ナンセンスで、真空では衝撃波は伝わりませんし、仮に伝わったとしても核爆弾数発程度で双方の軌道が大きく変わったりしません、まあそれを言ったら第1回の核廃棄物の爆発で月が地球の軌道を離れるのもナンセンスの極みですが)、コーニック司令官は自身がその惑星の調査に向かいますが、そこにもう1隻の宇宙船が現れ、イーグルはその内部に取り込まれます。そこで待っていたのがサラで写真のような魔女風の老女です。サラはこの衝突はずっと前から運命として決まっていることで、二つの文明が新たなステージに進化するのに必要だと言って、コーニックに何もしないように依頼します。何故かコーニックはそれを信じてムーンベースαに戻り、作戦中止を指令しますが、皆なコーニックが放射線にやられたと解釈し、裏では作戦が継続します。結局サラがコーニックとカーターにテレパシーでそれを伝え、二人が無理矢理作戦を中止させます。結局月と惑星は衝突した瞬間相手の惑星が消えてしまいましたが、新たな進化などは何も起こらず、それまで、というひどい話でした。なんでアングロサクソンってこういうオカルト系が大好きなんでしょうね。