最近(ここ数年)、神社詣りが半分くらい趣味になってきていて、年間6~7回は行っていると思います。それで家に神棚を置こうかなと思いましたが、さすがに大げさなので、Amazonでお札入れがあったので、それを玄関の横の棚に置くことにしました。このお札入れは三種類のお札を入れるようになっていて、天照大御神と寒川神社の分は先日寒川神社にお参りした時にそこでいただいて来ました。残り一社は高校時代に奨学金をいただいていた福岡の宗像大社のにしたかったんですが、調べてみたら電話して頼んで、現金書留で代金を払うということで結構面倒でした。で他のを探したら鹿島神宮のがWebから簡単に申し込めたのでそれにしました。(代金は郵便振替)鹿島神宮の祭神の建御雷神は、地震避けの神様(大鯰を要石で抑えている)なので、丁度いいかなと思いました。

最近(ここ数年)、神社詣りが半分くらい趣味になってきていて、年間6~7回は行っていると思います。それで家に神棚を置こうかなと思いましたが、さすがに大げさなので、Amazonでお札入れがあったので、それを玄関の横の棚に置くことにしました。このお札入れは三種類のお札を入れるようになっていて、天照大御神と寒川神社の分は先日寒川神社にお参りした時にそこでいただいて来ました。残り一社は高校時代に奨学金をいただいていた福岡の宗像大社のにしたかったんですが、調べてみたら電話して頼んで、現金書留で代金を払うということで結構面倒でした。で他のを探したら鹿島神宮のがWebから簡単に申し込めたのでそれにしました。(代金は郵便振替)鹿島神宮の祭神の建御雷神は、地震避けの神様(大鯰を要石で抑えている)なので、丁度いいかなと思いました。

行きつけのスーパーで榊を売っていたので、取り敢えず略式ですがお供えです。一応Amazonでちゃんとした白い容器をポチっています。

(念のため。私はかなりの数の聖書のコレクションを持っています。イエス・キリストを「人生の教師」(ゲーテの表現)として尊敬していますが、旧約聖書に出てくる神様については、私はまるで信じる気になれません。私は別にまた神道イストという程のものではありませんが、自然と一体化するような神道の考え方が好きです。)

投稿者: kanrisha

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Phantom Strikes”

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Phantom Strikes”を観ました。このシリーズでは比較的珍しいオカルト物で、幽霊船や「さまよえるオランダ人」の伝説をふまえています。シービュー号がある海で、謎の潜水艦に遭遇します。それは第一次大戦中に撃沈したドイツのUボードの残骸でした。しかしシービュー号が近づくと、何故かシービュー号のエンジンは突然停止し、逆に残骸の筈のUボートが動き始めます。しかしUボートはシービュー号に接近すると、突然消えてしまいます。その場を去り浮上したシービュー号は海上に彷徨う人間を見つけ収容します。その男は潜水艦エーデルワイス号のクルーガー艦長だと名乗ります。しかし近くにそんな潜水艦がいた記録はありません。クルーガー艦長は艦内で不思議な動きを見せ、シービュー号のクルーを翻弄します。そしてネルソン提督の部屋に出現したクルーガー艦長は、自分が亡霊であり、若くて有能なクレーン艦長の肉体に乗り移りたいので、クレーン艦長を殺してくれるようにネルソンに頼みます。もしそれが聞き入れられなかったら、シービュー号のクルー全員を殺すと言います。クレーン艦長はシービュー号のコースが夜中に勝手に変えられているのを発見し、それをクルーガー艦長のやったこととし、クルーガー艦長を牢に入れ、なおかつフライングサブでハワイに送ろうとします。しかしフライングサブは突然発火して使えなくなります。クルーガー艦長は牢を抜け出し、艦内を逃げますが、結局倉庫に隠れた所を撃たれ、死亡します。クレーン艦長らは水葬でクルーガー艦長の遺体を海に流します。しかし、また謎のUボートの残骸が海上に現れ、それにはクルーガー艦長が乗っていました。そのUボートは海上を走りシービュー号との衝突コースを進んで来ます。クレーン艦長は霧の中赤外線サーチライトでUボートの位置を特定し、金属探知型魚雷でUボートを撃沈します。その後シービュー号の中にクルーガー艦長の亡霊が再び現れますが、クレーン艦長にどうやってUボートを撃沈したのか聞き、ようやく自分の潜水艦技術が時代遅れになったことを理解し、どこかに消えていきます。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Phantom Strikes”を観ました。このシリーズでは比較的珍しいオカルト物で、幽霊船や「さまよえるオランダ人」の伝説をふまえています。シービュー号がある海で、謎の潜水艦に遭遇します。それは第一次大戦中に撃沈したドイツのUボードの残骸でした。しかしシービュー号が近づくと、何故かシービュー号のエンジンは突然停止し、逆に残骸の筈のUボートが動き始めます。しかしUボートはシービュー号に接近すると、突然消えてしまいます。その場を去り浮上したシービュー号は海上に彷徨う人間を見つけ収容します。その男は潜水艦エーデルワイス号のクルーガー艦長だと名乗ります。しかし近くにそんな潜水艦がいた記録はありません。クルーガー艦長は艦内で不思議な動きを見せ、シービュー号のクルーを翻弄します。そしてネルソン提督の部屋に出現したクルーガー艦長は、自分が亡霊であり、若くて有能なクレーン艦長の肉体に乗り移りたいので、クレーン艦長を殺してくれるようにネルソンに頼みます。もしそれが聞き入れられなかったら、シービュー号のクルー全員を殺すと言います。クレーン艦長はシービュー号のコースが夜中に勝手に変えられているのを発見し、それをクルーガー艦長のやったこととし、クルーガー艦長を牢に入れ、なおかつフライングサブでハワイに送ろうとします。しかしフライングサブは突然発火して使えなくなります。クルーガー艦長は牢を抜け出し、艦内を逃げますが、結局倉庫に隠れた所を撃たれ、死亡します。クレーン艦長らは水葬でクルーガー艦長の遺体を海に流します。しかし、また謎のUボートの残骸が海上に現れ、それにはクルーガー艦長が乗っていました。そのUボートは海上を走りシービュー号との衝突コースを進んで来ます。クレーン艦長は霧の中赤外線サーチライトでUボートの位置を特定し、金属探知型魚雷でUボートを撃沈します。その後シービュー号の中にクルーガー艦長の亡霊が再び現れますが、クレーン艦長にどうやってUボートを撃沈したのか聞き、ようやく自分の潜水艦技術が時代遅れになったことを理解し、どこかに消えていきます。

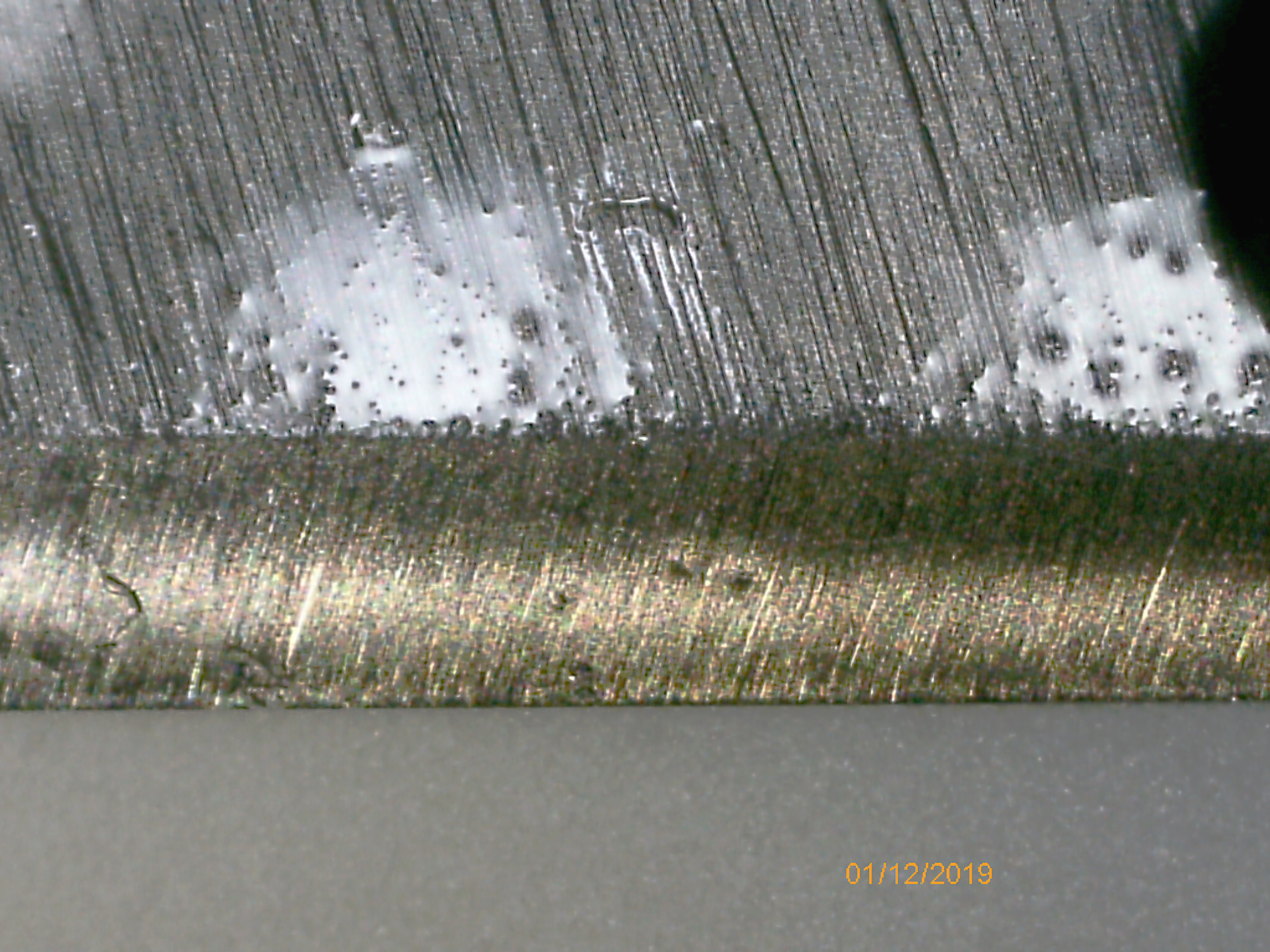

西洋剃刀と日本剃刀の比較

日本剃刀での髭剃りは、既に10回くらい行いましたが、そうすると今度は西洋剃刀(両刃)の剃り心地はどうなんだろうか、と気になり、調べてみてゾーリンゲンのDovoというメーカーの西洋剃刀を試してみました。DOVO Solingen – Razor Pakkawood red, 1/1 full hollow ground, 141583というのです。(hollowというのは刃の断面のカーブの付け方の急さ加減を言う物です。)

日本剃刀での髭剃りは、既に10回くらい行いましたが、そうすると今度は西洋剃刀(両刃)の剃り心地はどうなんだろうか、と気になり、調べてみてゾーリンゲンのDovoというメーカーの西洋剃刀を試してみました。DOVO Solingen – Razor Pakkawood red, 1/1 full hollow ground, 141583というのです。(hollowというのは刃の断面のカーブの付け方の急さ加減を言う物です。)

まず、髭を剃る道具としての完成度は、西洋剃刀の方が長い歴史があるだけ若干優れていると思います。刃渡りが日本剃刀よりも長く、また刃の厚みが若干日本剃刀よりも太い感じがし、その分剛性感があります。日本剃刀だと力を入れすぎると、刃が歪んであらぬ所を切りそうな気がして恐る恐る剃っている感じですが、西洋剃刀だとある程度力を入れても平気な感じです。なので結果としてその分日本剃刀よりも剃り残しが少なかったです。でも深剃りが利く、という程ではないのは日本剃刀と同じです。また刃渡りが長い分、もみあげ部を剃るのが速いように思います。更には柄がついているということも、全体の重量のバランスが取りやすく、悪くありません。刃が若干太く感じるといってもそれは多分片刃と両刃の差で、刃の鋭さが日本剃刀に比べて落ちるということはなく、十分なシャープさを持っています。

また、両刃で方向性がない、というのも自分で剃る時は大きなメリットです。しかしだからといって、顎部のような所は直線的な刃では剃りにくいのは日本剃刀と同じです。

日本剃刀でも西洋剃刀でも単刃のメリットというのは、皮膚が傷つきにくいということかと思います。私は元々剃刀負けしやすく、安ホテルの備え付けの安全剃刀で剃った時は血だらけになったこともあります。日本剃刀でも西洋剃刀でも、若干血が滲んだり、また軽く切ってしまうことはありますが、ほとんど痛みはない感じです。また剃った後がヒリヒリしたりもしません。その意味で一枚刃の剃刀は多枚刃や電気シェーバーより肌には優しいんではないかと思います。

日本剃刀も西洋剃刀も、剃るのに時間がかかるのでは、と思われる方もいるかもしれませんが、実際には5分くらいしかかかりません。結構最近お風呂で剃るのが楽しみになっています。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Deadly Creature Below!”

「原子力潜水艦シービュー号」の”Deadly Creature Below!”を観ました。シービュー号がいきなり核ミサイルを発射する場面から始まります。何か新しいミサイルの制御装置のプロトタイプが出来てそれを実験しています。その実験のさなかにシービュー号は海上を転覆したボートの上につかまって漂流している2人の人間を発見し、彼らを収容します。しかしその2人はバハマの刑務所を脱走してきた囚人で、シービュー号がダイビングベルを降ろしているワイヤ装置のクラッチ装置に油を注入し、クラッチが滑って大騒ぎになった隙に、シービュー号の武器庫に忍び込んで武器を盗みます。結局コントロールルームで撃ち合いになり、銃弾がバラストタンクのコントローラーを壊しシービュー号は沈下し始めます。囚人の2人はフライングサブに乗り込んで脱出を図りますが、飛行機+潜水艦のフライングサブをうまく操縦出来ず、そしてたまたま遭遇した海の怪物(第1シーズンのCondemnedで白黒で登場した怪物)に捕まり、おもちゃにされます。2人からのSOSを受信したシービュー号は2人を救出するためというよりフライングサブに積み込んである核ミサイルの制御装置を取り戻すためが主目的で怪物に立ち向かいます。第1シーズンでは近距離の敵には効果的な武器がありませんでしたが、今回はいつの間にかシービュー号にレーザー光線発射装置が付いていました。結局フライングサブは回収出来ましたが、再びバラストタンクが故障し、シービュー号は怪物に捕まって振り回されます。最後は何と核ミサイルまで使ってようやく怪物を倒します。しかしこの怪物何かへドラみたいですが、順番としてはこちらの方が早いです。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Deadly Creature Below!”を観ました。シービュー号がいきなり核ミサイルを発射する場面から始まります。何か新しいミサイルの制御装置のプロトタイプが出来てそれを実験しています。その実験のさなかにシービュー号は海上を転覆したボートの上につかまって漂流している2人の人間を発見し、彼らを収容します。しかしその2人はバハマの刑務所を脱走してきた囚人で、シービュー号がダイビングベルを降ろしているワイヤ装置のクラッチ装置に油を注入し、クラッチが滑って大騒ぎになった隙に、シービュー号の武器庫に忍び込んで武器を盗みます。結局コントロールルームで撃ち合いになり、銃弾がバラストタンクのコントローラーを壊しシービュー号は沈下し始めます。囚人の2人はフライングサブに乗り込んで脱出を図りますが、飛行機+潜水艦のフライングサブをうまく操縦出来ず、そしてたまたま遭遇した海の怪物(第1シーズンのCondemnedで白黒で登場した怪物)に捕まり、おもちゃにされます。2人からのSOSを受信したシービュー号は2人を救出するためというよりフライングサブに積み込んである核ミサイルの制御装置を取り戻すためが主目的で怪物に立ち向かいます。第1シーズンでは近距離の敵には効果的な武器がありませんでしたが、今回はいつの間にかシービュー号にレーザー光線発射装置が付いていました。結局フライングサブは回収出来ましたが、再びバラストタンクが故障し、シービュー号は怪物に捕まって振り回されます。最後は何と核ミサイルまで使ってようやく怪物を倒します。しかしこの怪物何かへドラみたいですが、順番としてはこちらの方が早いです。

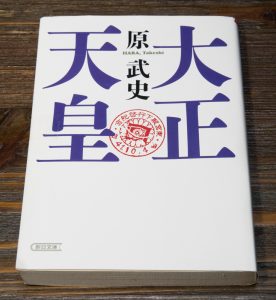

原武史の「大正天皇」

原武史の「大正天皇」を読了。これを読んだ理由は、平成の時代が後4ヵ月弱で終わろうとしている今、その平成の30年ちょっとのわずか半分しか続かなかった大正の御代について、もう一度振り返ってみたかったのと、大正天皇のお人柄を知りたいというのが動機でした。以前自分で漢詩を作るのにはまっていた時があり、その時読んだ色々な漢詩に関する本に、大正天皇作の漢詩が出ていました。昭和天皇も明治天皇も漢詩は作らず、昭和天皇は和歌だけですが、歌会始などで一般に公開される昭和天皇の和歌は、正直な所「ああそうですか」というレベルで、芸術性というものはあまりなかったように思います。それに比べると大正天皇作の漢詩は、私にはかなりの水準に達したものだと感じられました。

原武史の「大正天皇」を読了。これを読んだ理由は、平成の時代が後4ヵ月弱で終わろうとしている今、その平成の30年ちょっとのわずか半分しか続かなかった大正の御代について、もう一度振り返ってみたかったのと、大正天皇のお人柄を知りたいというのが動機でした。以前自分で漢詩を作るのにはまっていた時があり、その時読んだ色々な漢詩に関する本に、大正天皇作の漢詩が出ていました。昭和天皇も明治天皇も漢詩は作らず、昭和天皇は和歌だけですが、歌会始などで一般に公開される昭和天皇の和歌は、正直な所「ああそうですか」というレベルで、芸術性というものはあまりなかったように思います。それに比べると大正天皇作の漢詩は、私にはかなりの水準に達したものだと感じられました。

この本によって、色々と大正天皇について知ることが出来ました。

・実母は柳原愛子で(あの柳原白蓮の叔母に当たります)、明治天皇の側室の子でした。しかし当時の皇室の習慣に従って実母とは切り離されて育てられ、暖かい家庭とは無縁の状態で育ちました。柳原愛子は下の女官に対してお土産を買ってきたり気を遣う人で、下の者から慕われていたということです。

・何故病弱な大正天皇が即位したかですが、他の明治天皇の子供はすべて生まれて一歳以内で死んでしまっており、唯一生き残ったのが大正天皇であり、他に選択肢はありませんでした。しかし大正天皇も死んだ他の皇子達と同じく幼い頃脳膜炎を患い、それが最終的には治りきらず後でまたたたります。

・貞明皇后(九条節子)と結婚してからは、側室を複数持った明治天皇とは違い、初めて一夫一妻制を貫きました。(この本の後書きによると、女官に手を付けたりしていたみたいですが、形式的には一夫一妻制でした。)

・病弱でありながら皇后との間に、4人の皇子(昭和天皇、秩父宮、高松宮、三笠宮)を設け、皇室の安泰に大きく貢献しました。子煩悩な父親であり、御幸の時には4人へのお土産を忘れなかったり、一緒に将棋に興じたりしていました。

・病弱なイメージにも関わらず、皇太子時代はほぼ全国を巡啓し、その先々で人々と気楽に交わり、しばしば饒舌な程色んな質問を発し、時には警備の人間を振り切って独自で町を歩いたり、など活発に活動されています。

・韓国に行啓した後、李朝の皇子とコミュニケーションを取るため、朝鮮語の勉強を始め、それは天皇になってからも続いていて、それなりのレベルになっていたようです。

以上のようなエピソードから浮かび上がってくる大正天皇の実像は、明治天皇の近づきがたいいかめしいイメージとはまるで正反対で、気さくで率直なお人柄のように思われ、私には非常に好ましく思われました。

しかし、天皇に即位してからは激務に追われ、皇太子時代のように気さくに全国を旅して一般庶民と交わる機会も少なくなり、やがては幼少期の脳膜炎の後遺症のような脳の病気(失語症、記憶失調など)に襲われ、治世の後半の5年間は摂政となった昭和天皇が実質的に天皇の仕事をこなし、ついに回復することなく、1926年の12月25日に亡くなります。(大正15年から昭和元年になりますが、このため昭和元年は実質的には6日間しかありません。)

NHK杯戦囲碁 伊田篤史8段 対 村川大介8段

昨日のNHK杯戦の囲碁(TOEIC受験のため録画で視聴)は、黒番が伊田篤史8段、白番が村川大介8段の対戦です。この2人はどちらも7大タイトル経験者ですが、何と今回が初手合だそうです。名古屋と大阪で拠点は違いますが、このクラスで今まで当たったことがない、というのはかなり珍しいと思います。対局は、右下隅で黒の二間高開きに対し、白が裾からかかり、黒が手を抜いたので、星に付けていって、そこで争いが始まりました。白は隅で活きにいくかと思っていたら、黒の手に対し反発して黒を切り離したので、難しい局面になりました。右辺で黒は這って手数を延ばし、隅の白に当てていって劫が発生しました。白は左辺上部に劫材を打ちましたが、黒は右下隅の劫を継いで、右下隅にはかなりの大きさの黒地が出来ました。しかし白も左辺の連打で、左上隅がほぼ確定し、また右下隅にも大きな地が出来そうになっており、互角の別れでした。その後白左辺から中央で切り離された黒を攻めつつ左下隅からの地を拡大しようとした時に、黒が跳ね出していって白が切った後、黒がかけたのが上手い手で、ゲタで白を取る手を見せながら利かし、普通に囲い合いをするよりはるかに下辺から中央にかけての黒模様が大きくなり、黒が一本取りました。しかしその後白は下辺で取られていた石から跳ね出したのが鋭く、黒も予想外で戸惑っていました。しかしその後、取られていた石を動き出して、黒2子をウッテガエシで取るぞ、とやったのに、黒が継がずに他を打ったのが好手で、白は黒2子を取っても欠け眼で全体で2眼ありませんでした。元々取られていた石なので、大きく損をした訳ではありませんが、ちょっと誤算があったようです。白はその後も取られている石を最大限活用して利かそうとしましたが、あまり上手くいきませんでした。その後白が上辺を囲おうとした後、黒がそれを制限に行った後、白はその石と黒の中央の本体とを切り離しました。しかし黒は右上隅の白に上手く利かせながら、上辺を楽に活きることが出来、ここで白が投了となりました。しかしながら両者の持ち味が良く出た好局だったと思います。

昨日のNHK杯戦の囲碁(TOEIC受験のため録画で視聴)は、黒番が伊田篤史8段、白番が村川大介8段の対戦です。この2人はどちらも7大タイトル経験者ですが、何と今回が初手合だそうです。名古屋と大阪で拠点は違いますが、このクラスで今まで当たったことがない、というのはかなり珍しいと思います。対局は、右下隅で黒の二間高開きに対し、白が裾からかかり、黒が手を抜いたので、星に付けていって、そこで争いが始まりました。白は隅で活きにいくかと思っていたら、黒の手に対し反発して黒を切り離したので、難しい局面になりました。右辺で黒は這って手数を延ばし、隅の白に当てていって劫が発生しました。白は左辺上部に劫材を打ちましたが、黒は右下隅の劫を継いで、右下隅にはかなりの大きさの黒地が出来ました。しかし白も左辺の連打で、左上隅がほぼ確定し、また右下隅にも大きな地が出来そうになっており、互角の別れでした。その後白左辺から中央で切り離された黒を攻めつつ左下隅からの地を拡大しようとした時に、黒が跳ね出していって白が切った後、黒がかけたのが上手い手で、ゲタで白を取る手を見せながら利かし、普通に囲い合いをするよりはるかに下辺から中央にかけての黒模様が大きくなり、黒が一本取りました。しかしその後白は下辺で取られていた石から跳ね出したのが鋭く、黒も予想外で戸惑っていました。しかしその後、取られていた石を動き出して、黒2子をウッテガエシで取るぞ、とやったのに、黒が継がずに他を打ったのが好手で、白は黒2子を取っても欠け眼で全体で2眼ありませんでした。元々取られていた石なので、大きく損をした訳ではありませんが、ちょっと誤算があったようです。白はその後も取られている石を最大限活用して利かそうとしましたが、あまり上手くいきませんでした。その後白が上辺を囲おうとした後、黒がそれを制限に行った後、白はその石と黒の中央の本体とを切り離しました。しかし黒は右上隅の白に上手く利かせながら、上辺を楽に活きることが出来、ここで白が投了となりました。しかしながら両者の持ち味が良く出た好局だったと思います。

TOEIC L&R 第237回を受験

第237回のTOEIC L&Rを受けて来ました。通算7回目の受験です。また前回が10月で、こんな短い間隔で受けたのは初めてです。目的は前回のリスニングのリベンジです。今回席が中央の前から2番目というベストポジションで、なおかつ音声の再生機器がいつものラジカセではなく、比較的大きめのスピーカーがついた専用の再生機でした。それもあってか、リスニングはPart 2の問いに対する3択で答えに迷うのが2問ありましたが、公式問題集(2018年10月10日発売の4)のTest 2で非常にトリッキーな問題が出ていたPart 4については今回は比較的平易でした。多分前回よりはいいと思いますが、自己ベストの480に達したかは微妙です。

リーディングも前回とほぼ同じ位の感触で、一応7分ぐらい余して全問解答し、Part 5の30問全部を見なおすことが出来ました。しかし前回は満点の一歩手前の490点だったので今回そこまで取れた自信はありません。

トータルで前回よりはいいと思いますが、自己ベストの965点には多分達していないかな、という感じです。

ちなみに会場は4回目くらいの明大の生田キャンパスです。実はここは戦争中に軍の登戸研究所があった所です。そうです、あの珍兵器の「風船爆弾」を開発した研究所です。もし資料館みたいなものがあるのなら、いつか訪問してみたいです。

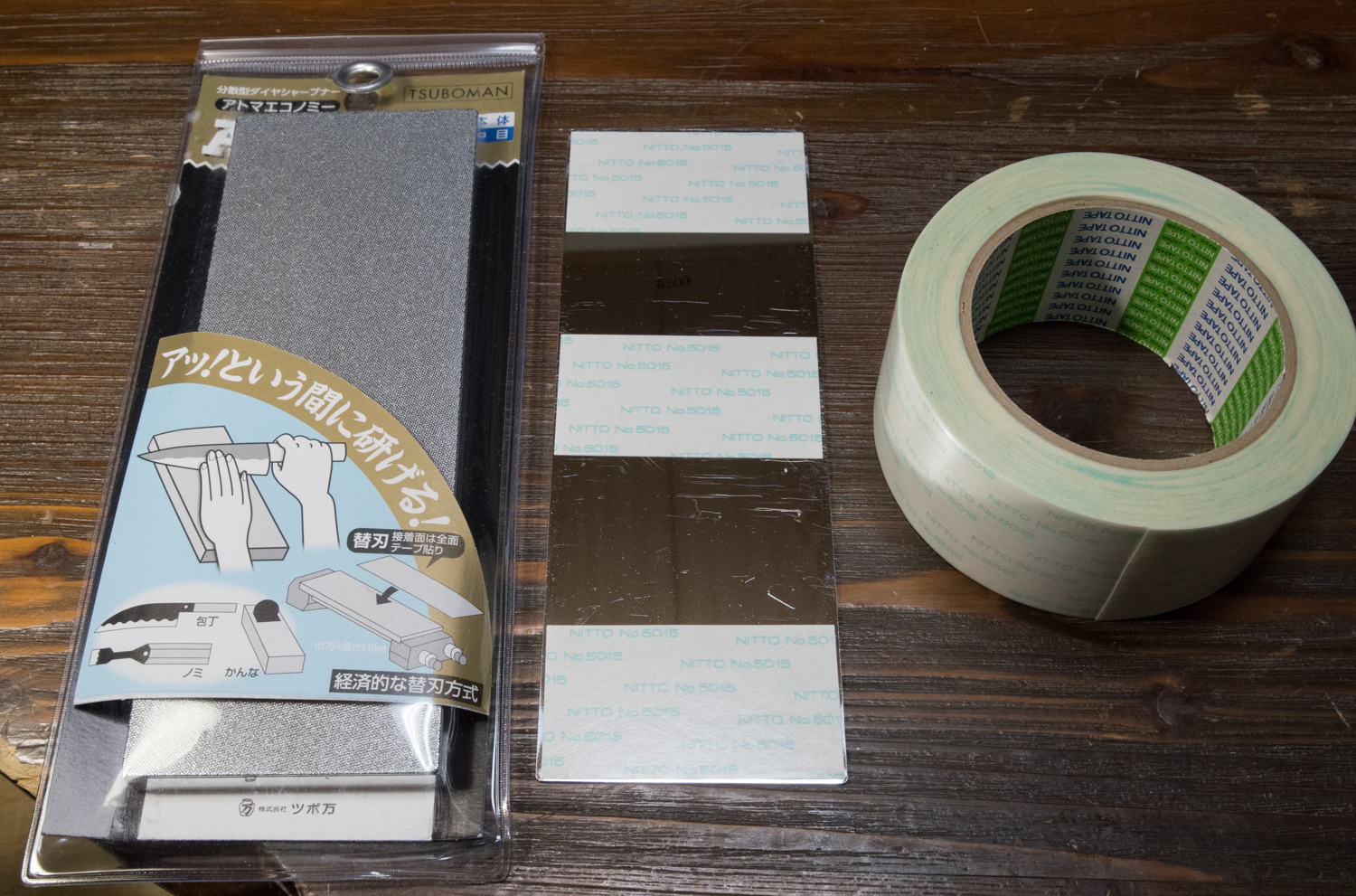

アトマエコノミーによる砥石の面直し

砥石の面直しには、ツボ万のアトマエコノミーという、アルミのベースに、ダイヤモンド電着砥石を貼り付けたものを使っています。面直し用の砥石ももちろん持っていますが、それ自体が使っている内に変形して平面が出なくなるので、大まかに修正するまではそちらを使いますが、最終的な平面出しはアトマエコノミーが一番便利です。これはベースが厚いアルミの板なんで、平面性が大きく狂うことはありません。私は1回砥石を使ったら、必ずアトマエコノミーで面の修正をします。最終的に砥石の表面の平面度を確認するには、ストレートエッジというステンレス製の平面確認用定規を使います。(簡易的にはただのステンレス製の定規でも使えます。)

砥石の面直しには、ツボ万のアトマエコノミーという、アルミのベースに、ダイヤモンド電着砥石を貼り付けたものを使っています。面直し用の砥石ももちろん持っていますが、それ自体が使っている内に変形して平面が出なくなるので、大まかに修正するまではそちらを使いますが、最終的な平面出しはアトマエコノミーが一番便利です。これはベースが厚いアルミの板なんで、平面性が大きく狂うことはありません。私は1回砥石を使ったら、必ずアトマエコノミーで面の修正をします。最終的に砥石の表面の平面度を確認するには、ストレートエッジというステンレス製の平面確認用定規を使います。(簡易的にはただのステンレス製の定規でも使えます。)

アトマエコノミーは元々は片面の製品ですが、私は替え刃も一緒に買って両面にしています。そして両方の面の荒さを変えていて、今回買ったのは中目と細目の組み合わせです。まず中目で平面出しして、それを細目でもう1回処理して仕上げます。

問題は価格で、かなり高くて「エコノミー」という名前はどこがそうなのか理解に苦しみます。ダイヤモンド電着砥石の部分がすり減ったら、替え刃を買って差し替えればエコノミーですよ、ということなのかもしれませんが、

アトマエコノミー 本体(中目) ¥5,899

アトマエコノミー 替刃(細目) ¥5,000

という値付けでは替え刃もほとんど本体と値段が変わりません。

それから、もう一つの些細な問題は、替え刃の裏に両面テープが付いているのですが、これがちゃんと全面を覆っているものと、今回買ったみたいに、部分的にしか覆っていないものがあることです。まあ替え刃自体も薄いアルミ板を使っているので、部分的な接着でいいのかもしれませんが、平面出しという目的では気持ちが悪いので、私はAmazonでわざわざ同じ両面テープ(日東 多用途両面接着テープ No.5015 50mm×20m 501550)を買って、全面的に両面テープを付けて接着しています。

New Year’s traditions in Japan

The following is my essay that I wrote as an assignment for an English school AEON:

Topic: New Year’s traditions in Japan

Style: Casual

There were a bunch of rituals, ceremonies, and customs related to New Year’s holidays. Most of them are currently lost in many families, but there is one area where a long tradition is still vital: food. The most important special food for a new year is mochi, or rice cake. Mochi is made from a special type of rice that is stickier than the usual type. We steam that rice and put it in a stone bowl and hit it by wooden beetles for say, 10 to 15 minutes. The rice is crushed enough to become like a pudding. Then we pick some apart and make it round (the way in the western part of Japan) or cut it with a big knife (the way in the eastern part of Japan). While the form of mochi in the western part of Japan is round, it is rectangular in the eastern part. The round form was the original, but the eastern type rectangular form was introduced to cope with increased population in Edo (the former name of the Tokyo city) to save time. Since I was born in Yamaguchi prefecture that is located in the west end of Honshu island. I was surprised very much when I saw rectangular mochi in Tokyo for the first time.

There are several ways to cook and eat mochi, but the most typical and important dish to use mochi is zoni, special soup with mochi. Zoni is prerequisite for the first three days of the New Year for breakfast. I just mentioned the difference of the form of mochi, but there are tens of hundreds of ways to cook zoni. When a newly married couple, each coming from different areas in Japan, holds a New Year ceremony together for the first time, one of the most troublesome things is how to cook zoni. Each has a completely different image for zoni, and since zoni is a very special and important dish for a New Year, it may cause a lot of trouble between the couple. Not mentioning the form of mochi, there are also two ways to prepare mochi for zoni: to bake or to boil it. There are also several types of soup such as soy source based, soy bean paste (miso) based, and in some limited area they use ‘sweet’ soup using red bean paste.

When I was living in Tokushima, there was an exhibition in a local museum regarding the types of zoni in the Tokushima prefecture. Since Tokushima (Awa) was governed by Hachisuka family came from Aichi prefecture, there are some families that use rectangular mochi while round mochi is popular in Tokushima which locates in the western part of Japan. There were actually almost forty or fifty different types of zoni in the prefecture. One thing that surprised me was that there are some people living in deep mountain area who eat soba noodle instead of zoni since they cannot plant rice because of cold weather.

Now, I usually spend New Year holidays travelling. It is always interesting to try a new type of zoni in different areas.