「原子力潜水艦シービュー号」の”The blizzard makers”を観ました。アメリカが「超」異常気象に襲われ、夏なのにフロリダに雪が降るという事態に。ネルソン提督はこの原因はメキシコ湾流が南寄りに流れを変えてしまったから(そのくらいで夏のフロリダに雪が降るか?)と推測し、気象学者のメルトン博士と協力して、解決に動きます。ところが博士は「某国」(今回はソ連ではないです)に捕まって洗脳され(写真のような古典的洗脳装置で)、ネルソン提督を殺すように命じられます。博士は高度500m以上になると爆発する薬品を浸した書類をネルソンに渡し、ネルソンは軍のジェット機でワシントンに向かいます。そのジェット機は空中で爆発しますが、ネルソンはそのジェット機に乗り込む前にワシントンから計画についての承認が得られてたので搭乗を中止し、九死に一生を得ます。メルトン博士は次にシービュー号に乗り込んで、メキシコ湾流が流れを変えている辺りに向かいますが、シービュー号はそこで多数の死んだ魚と強い放射線を観測します。その海面にあったブイへの指示電波の出元を解析して、洋上の無人島を突き止めます。結局そこでは「某国」が核実験を何回か行って、核保有国となることに成功しつつありました。またメキシコ湾流の流れが変わったのはその核爆発のせいでした。(いくら核兵器が強力でも海流の流れが大きく変わったりしないと思いますが…)その島に乗り込んだクレーン艦長以下が捕まったり、メルトン博士が銃を抜いてシービュー号の操縦装置を破壊しようとしたり色々ありましたが、ネルソン提督はメルトン博士をコントロールしている装置を取り除き博士を正気に戻します。そして博士に脅かされている芝居をしつつその島に上陸し、あわやという所でメルトン博士が敵の親玉に拳銃を突きつけて、また脱牢していたクレーン艦長以下も乗り込んできて、形成が逆転します。しかし、シービュー号の近くに仕掛けられていた核爆弾の起動装置を止めることは出来なかったため、ネルソン提督はその島にあったもう一つの核爆弾も同じ時間に爆発するように装置をセットし直します。そうすればネルソン提督以下が脱出した後、某国の一味が必死に爆発を止めるだろうと計算してのことですが、結局シービュー号が安全な距離に逃げた所で核兵器は爆発して島は吹っ飛びます。その爆発で、メキシコ湾流が元に戻り(えー、何で?)、異常気象もなくなって正常になりました、というお話です。色々と疑問の残る回でした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The blizzard makers”を観ました。アメリカが「超」異常気象に襲われ、夏なのにフロリダに雪が降るという事態に。ネルソン提督はこの原因はメキシコ湾流が南寄りに流れを変えてしまったから(そのくらいで夏のフロリダに雪が降るか?)と推測し、気象学者のメルトン博士と協力して、解決に動きます。ところが博士は「某国」(今回はソ連ではないです)に捕まって洗脳され(写真のような古典的洗脳装置で)、ネルソン提督を殺すように命じられます。博士は高度500m以上になると爆発する薬品を浸した書類をネルソンに渡し、ネルソンは軍のジェット機でワシントンに向かいます。そのジェット機は空中で爆発しますが、ネルソンはそのジェット機に乗り込む前にワシントンから計画についての承認が得られてたので搭乗を中止し、九死に一生を得ます。メルトン博士は次にシービュー号に乗り込んで、メキシコ湾流が流れを変えている辺りに向かいますが、シービュー号はそこで多数の死んだ魚と強い放射線を観測します。その海面にあったブイへの指示電波の出元を解析して、洋上の無人島を突き止めます。結局そこでは「某国」が核実験を何回か行って、核保有国となることに成功しつつありました。またメキシコ湾流の流れが変わったのはその核爆発のせいでした。(いくら核兵器が強力でも海流の流れが大きく変わったりしないと思いますが…)その島に乗り込んだクレーン艦長以下が捕まったり、メルトン博士が銃を抜いてシービュー号の操縦装置を破壊しようとしたり色々ありましたが、ネルソン提督はメルトン博士をコントロールしている装置を取り除き博士を正気に戻します。そして博士に脅かされている芝居をしつつその島に上陸し、あわやという所でメルトン博士が敵の親玉に拳銃を突きつけて、また脱牢していたクレーン艦長以下も乗り込んできて、形成が逆転します。しかし、シービュー号の近くに仕掛けられていた核爆弾の起動装置を止めることは出来なかったため、ネルソン提督はその島にあったもう一つの核爆弾も同じ時間に爆発するように装置をセットし直します。そうすればネルソン提督以下が脱出した後、某国の一味が必死に爆発を止めるだろうと計算してのことですが、結局シービュー号が安全な距離に逃げた所で核兵器は爆発して島は吹っ飛びます。その爆発で、メキシコ湾流が元に戻り(えー、何で?)、異常気象もなくなって正常になりました、というお話です。色々と疑問の残る回でした。

投稿者: kanrisha

「原子力潜水艦シービュー号」の”No way out”

「原子力潜水艦シービュー号」の”No way out”を観ました。冒頭で写真のような街のシーンが出てきたので、てっきり香港かと思い、1960年頃の香港というのも珍しいと思って観ていたのですが、ジャカルタでした。ジャカルタのチャイナタウンでしょうか。今回またも冷戦もので、シービュー号のネルソン提督とクレーン艦長は、東南アジアの「赤の」スパイ網について熟知している男をシービュー号でアメリカに亡命させようとします。その男の口を塞ぐため、ワシントンから送り込まれた人間に成り代わってスパイがシービュー号に乗り込みます。これだけだと割と単純な話ですが、さらに男の恋人が男の強い希望で敵組織から救い出され、彼女もシービュー号に乗船します。でも実はその彼女も…といったスパイが暗躍するお話。題名は、シービュー号の中で逃亡しようとしても、潜水服着てミニサブで逃げる以外は不可能で、時間の問題で捕まってしまう、ということです。しかし、よく分からないのは、ネルソン提督は科学者で、自分でシービュー号を設計した筈ですが、いつもアメリカ政府から命じられるまままに軍事的な行動をしています。

「原子力潜水艦シービュー号」の”No way out”を観ました。冒頭で写真のような街のシーンが出てきたので、てっきり香港かと思い、1960年頃の香港というのも珍しいと思って観ていたのですが、ジャカルタでした。ジャカルタのチャイナタウンでしょうか。今回またも冷戦もので、シービュー号のネルソン提督とクレーン艦長は、東南アジアの「赤の」スパイ網について熟知している男をシービュー号でアメリカに亡命させようとします。その男の口を塞ぐため、ワシントンから送り込まれた人間に成り代わってスパイがシービュー号に乗り込みます。これだけだと割と単純な話ですが、さらに男の恋人が男の強い希望で敵組織から救い出され、彼女もシービュー号に乗船します。でも実はその彼女も…といったスパイが暗躍するお話。題名は、シービュー号の中で逃亡しようとしても、潜水服着てミニサブで逃げる以外は不可能で、時間の問題で捕まってしまう、ということです。しかし、よく分からないのは、ネルソン提督は科学者で、自分でシービュー号を設計した筈ですが、いつもアメリカ政府から命じられるまままに軍事的な行動をしています。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The magnus beam”

「原子力潜水艦シービュー号」の”The magnus beam”を観ました。今回はソ連やキューバではなく、中東の某国(イラン?)が敵です。アメリカの偵察機U-2がその某国上空で3期連続謎の墜落をします。その原因を調べにシービュー号が紅海に向かい、クレーン艦長が某国に潜入します。お約束のパターンでクレーン艦長はすぐ捕まってしまいます。シービュー号の方も某国から来た亡命志望の男の言葉によって、その謎の新兵器(強力な磁力線を発射する装置)に接近するために、海底から接近しますが、その磁力に捉えられて全ての機関が凍結してしまい、なおかつ磁力によって徐々に海面に引き上げられます。ネルソン提督はミニサブのバッテリーを降ろし、その電池を使って電磁石を作り、磁力を中和してハッチを開け、スキューバダイバー部隊が装置の破壊に向かいます。一方クレーン艦長も反政府組織の人に助けられ、上下で新兵器の破壊を画策します。とまあそういう話ですが、初歩的な科学の知識によれば、磁力というのは距離の二乗に反比例して弱くなりますから、どんなに強力な磁石を作っても、100mも離れればほとんど威力は及ばないと思います…

「原子力潜水艦シービュー号」の”The magnus beam”を観ました。今回はソ連やキューバではなく、中東の某国(イラン?)が敵です。アメリカの偵察機U-2がその某国上空で3期連続謎の墜落をします。その原因を調べにシービュー号が紅海に向かい、クレーン艦長が某国に潜入します。お約束のパターンでクレーン艦長はすぐ捕まってしまいます。シービュー号の方も某国から来た亡命志望の男の言葉によって、その謎の新兵器(強力な磁力線を発射する装置)に接近するために、海底から接近しますが、その磁力に捉えられて全ての機関が凍結してしまい、なおかつ磁力によって徐々に海面に引き上げられます。ネルソン提督はミニサブのバッテリーを降ろし、その電池を使って電磁石を作り、磁力を中和してハッチを開け、スキューバダイバー部隊が装置の破壊に向かいます。一方クレーン艦長も反政府組織の人に助けられ、上下で新兵器の破壊を画策します。とまあそういう話ですが、初歩的な科学の知識によれば、磁力というのは距離の二乗に反比例して弱くなりますから、どんなに強力な磁石を作っても、100mも離れればほとんど威力は及ばないと思います…

「原子力潜水艦シービュー号」の”Submarine sunk here”

「原子力潜水艦シービュー号」の”Submarine sunk here”を観ました。タイトル通り、シービュー号が機雷に接触し、沈没して機雷原のまっただ中の海底に座礁して動けなくなる話です。きっかけはあるクルーの奥さんに子供が産まれたけど、奥さんの容態が悪くて緊急の退艦を上官に依頼しますが、上官は今それどころじゃない、港に着いたら考えると冷たく答え、そのクルーは上官を殴ります。その喧嘩をソナーの係が止めようと自分の持ち場を離れてしまいます。その間にシービュー号は機雷原に突っ込んでしまい、ネルソン提督が目視で気がついて後退して機雷原から離れようとしますが、一発の機雷が艦首に引っかかってしまいます。すぐにミニサブを出してその機雷のワイヤーを切断しましたが、その機雷が固定から離れて上に流れて行く時に他の機雷に接触し、機雷が爆発します。その勢いでミニサブが流され別の機雷に接触してしまいます。こうして次々に機雷が爆発し、シービュー号は各所が浸水し、またエンジンも停止し、海底に降下して座礁します。すぐに緊急のブイを海上に向かって上げ、それは海上の船に発見されます。しかし、沈んでいるシービュー号に酸素を届けるための潜水球(ベル)は修理中ですぐには助けに行けません。そうこうしている内にシービュー号の船内では火災が発生し、消火に当たっていたネルソン提督も浸水した時に部屋の荷物が動いてそれに当たり、動けなくなってしまいます。さて、シービュー号の運命は…となかなかスリリングな回でした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Submarine sunk here”を観ました。タイトル通り、シービュー号が機雷に接触し、沈没して機雷原のまっただ中の海底に座礁して動けなくなる話です。きっかけはあるクルーの奥さんに子供が産まれたけど、奥さんの容態が悪くて緊急の退艦を上官に依頼しますが、上官は今それどころじゃない、港に着いたら考えると冷たく答え、そのクルーは上官を殴ります。その喧嘩をソナーの係が止めようと自分の持ち場を離れてしまいます。その間にシービュー号は機雷原に突っ込んでしまい、ネルソン提督が目視で気がついて後退して機雷原から離れようとしますが、一発の機雷が艦首に引っかかってしまいます。すぐにミニサブを出してその機雷のワイヤーを切断しましたが、その機雷が固定から離れて上に流れて行く時に他の機雷に接触し、機雷が爆発します。その勢いでミニサブが流され別の機雷に接触してしまいます。こうして次々に機雷が爆発し、シービュー号は各所が浸水し、またエンジンも停止し、海底に降下して座礁します。すぐに緊急のブイを海上に向かって上げ、それは海上の船に発見されます。しかし、沈んでいるシービュー号に酸素を届けるための潜水球(ベル)は修理中ですぐには助けに行けません。そうこうしている内にシービュー号の船内では火災が発生し、消火に当たっていたネルソン提督も浸水した時に部屋の荷物が動いてそれに当たり、動けなくなってしまいます。さて、シービュー号の運命は…となかなかスリリングな回でした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Hot line”

「原子力潜水艦シービュー号」の”Hot line”を観ました。ソ連の打ち上げた原子力エンジンの人工衛星が、妨害工作により打ち上げ後制御不能になり、外からの破壊も失敗します。クレムリンが急ぎ、その衛星の墜落位置を計算したら、それはサンフランシスコの沖100マイルの地点でした。もし墜落した人工衛星の原子力エンジンが暴走して爆発したら、何百万人の死者が出ます。クレムリンはホットラインでアメリカの大統領にこのことを連絡します。すぐにシービュー号が墜落位置に派遣されますが、衛星解体のエキスパート2人がロシアから送り込まれシービュー号に乗船します。しかし、その内一人は途中で入れ替わった妨害工作側の人間でした。そうとは知らないネルソン提督は2人を解体に送り出し、2人は無事に解体が終わったと言って戻って来ます。ネルソンは大統領より一人スパイが混じっていることを伝えられ、戻って来た2人にクレムリンからの依頼で電子頭脳も回収することになったと伝えます。それを聞いた1人が急に慌てだし、自分が一度解体した衛星の原子力エンジンをまた元に戻したことを告白します。今度はネルソンが自分で潜り、衛星のエンジンを再度止めようとします…という話です。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Hot line”を観ました。ソ連の打ち上げた原子力エンジンの人工衛星が、妨害工作により打ち上げ後制御不能になり、外からの破壊も失敗します。クレムリンが急ぎ、その衛星の墜落位置を計算したら、それはサンフランシスコの沖100マイルの地点でした。もし墜落した人工衛星の原子力エンジンが暴走して爆発したら、何百万人の死者が出ます。クレムリンはホットラインでアメリカの大統領にこのことを連絡します。すぐにシービュー号が墜落位置に派遣されますが、衛星解体のエキスパート2人がロシアから送り込まれシービュー号に乗船します。しかし、その内一人は途中で入れ替わった妨害工作側の人間でした。そうとは知らないネルソン提督は2人を解体に送り出し、2人は無事に解体が終わったと言って戻って来ます。ネルソンは大統領より一人スパイが混じっていることを伝えられ、戻って来た2人にクレムリンからの依頼で電子頭脳も回収することになったと伝えます。それを聞いた1人が急に慌てだし、自分が一度解体した衛星の原子力エンジンをまた元に戻したことを告白します。今度はネルソンが自分で潜り、衛星のエンジンを再度止めようとします…という話です。

途中で、サンフランシスコに家族がいるクルーが、通信禁止の命令を破って家族に連絡しようとしますが、これは映画版でも同じようなシーンがありました。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The village of guilt”

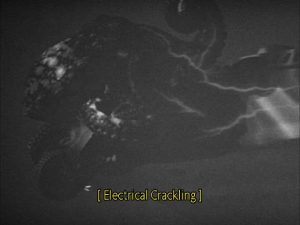

「原子力潜水艦シービュー号」の”The village of guilt”を観ました。この回は大ダコとシービュー号の格闘で、このシーンも映画版に出てきていたと思います。ノルウェーのある漁村で酔っ払った猟師3人がボートで海に漕ぎだして、「海の怪物」に襲われて2人が死にます。残った1人から事情を聞き出そうとネルソン提督がシービュー号でやってきますが、タッチの差で生き残った一人も誰かに殺されてしまいます。シービュー号が近くの海を捜索していたら、シービュー号は何匹もの巨大ナマズに襲われます。(日本人には巨大ナマズはおなじみですが。)結局ある種のマッドサイエンティストが海洋生物の細胞を巨大化する実験を行っていて、それが逃げ出したのが怪物の正体で巨大タコでした。シービュー号はこの大ダコに襲われて、船首を破壊されそうになります。(意外ともろいシービュー号)ネルソン提督の指示で原子力エンジンのフルパワーを出して、電流を艦体に流してやっと大ダコを退治することが出来た、という話です。この海洋巨大生物パターンはこの後何度も何度も登場し、シービュー号のストーリーの中のもっとも顕著なパターンの一つになります。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The village of guilt”を観ました。この回は大ダコとシービュー号の格闘で、このシーンも映画版に出てきていたと思います。ノルウェーのある漁村で酔っ払った猟師3人がボートで海に漕ぎだして、「海の怪物」に襲われて2人が死にます。残った1人から事情を聞き出そうとネルソン提督がシービュー号でやってきますが、タッチの差で生き残った一人も誰かに殺されてしまいます。シービュー号が近くの海を捜索していたら、シービュー号は何匹もの巨大ナマズに襲われます。(日本人には巨大ナマズはおなじみですが。)結局ある種のマッドサイエンティストが海洋生物の細胞を巨大化する実験を行っていて、それが逃げ出したのが怪物の正体で巨大タコでした。シービュー号はこの大ダコに襲われて、船首を破壊されそうになります。(意外ともろいシービュー号)ネルソン提督の指示で原子力エンジンのフルパワーを出して、電流を艦体に流してやっと大ダコを退治することが出来た、という話です。この海洋巨大生物パターンはこの後何度も何度も登場し、シービュー号のストーリーの中のもっとも顕著なパターンの一つになります。

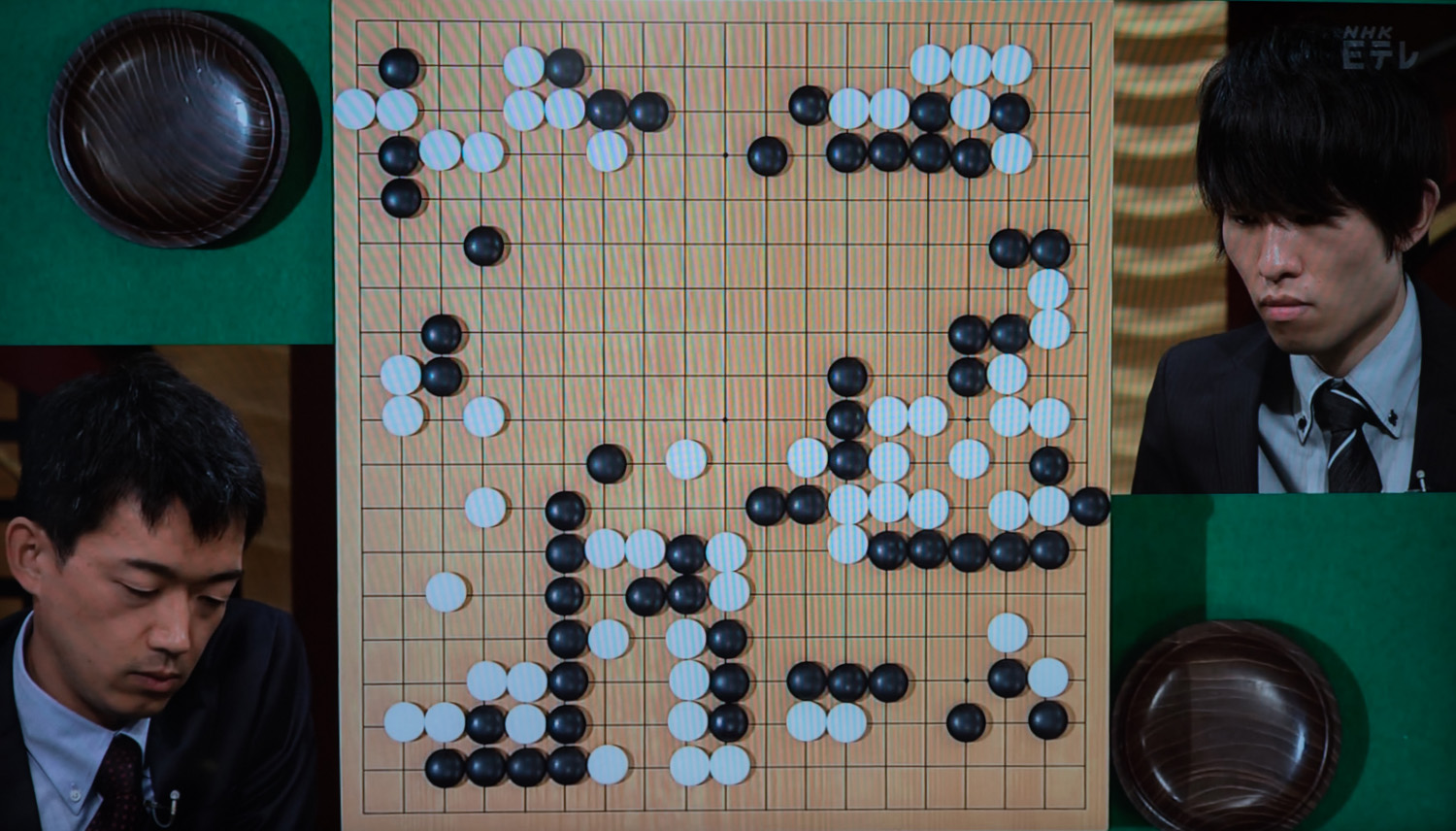

NHK杯戦囲碁 中野泰宏9段 対 本木克弥8段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が中野泰宏9段、白番が本木克弥8段の対戦でした。この碁のハイライトは下辺の攻防で、黒が下辺の白に対し、左下隅から延びる黒と連絡気味にふわっと封鎖したのに白が反発してその左に付けていった所から始まりました。黒はその過程で下辺に下がる強手を打ちました。その後はほぼ一本道で左下隅から延びる黒、下辺の白、右下隅の黒との攻め合い含みのねじり合いになりました。双方持ち時間0での読み合いでしたが、最初本木8段は下辺の白にしのぎがあると楽観していたみたいです。しかし途中から大変さを理解しようで、顔色が変わって真剣になりました。右下隅ではほとんど取られていた白を活用して一手ヨセコウに持ち込んで白が良くなったかと思いましたが、中野8段は下辺の白に冷静に切り込みを打ち、これで一気に白の手が短くなり、結局下辺と右下隅の白が全滅しました。白はその後左辺の黒全部を取りに行きましたが中野8段は捨てても十分と冷静に対応し、ここで白の投了となりました。中野8段の冷静な読みが光った一局でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が中野泰宏9段、白番が本木克弥8段の対戦でした。この碁のハイライトは下辺の攻防で、黒が下辺の白に対し、左下隅から延びる黒と連絡気味にふわっと封鎖したのに白が反発してその左に付けていった所から始まりました。黒はその過程で下辺に下がる強手を打ちました。その後はほぼ一本道で左下隅から延びる黒、下辺の白、右下隅の黒との攻め合い含みのねじり合いになりました。双方持ち時間0での読み合いでしたが、最初本木8段は下辺の白にしのぎがあると楽観していたみたいです。しかし途中から大変さを理解しようで、顔色が変わって真剣になりました。右下隅ではほとんど取られていた白を活用して一手ヨセコウに持ち込んで白が良くなったかと思いましたが、中野8段は下辺の白に冷静に切り込みを打ち、これで一気に白の手が短くなり、結局下辺と右下隅の白が全滅しました。白はその後左辺の黒全部を取りに行きましたが中野8段は捨てても十分と冷静に対応し、ここで白の投了となりました。中野8段の冷静な読みが光った一局でした。

Bullying in Japan

(Again, the following essay is what I wrote as an assignment of AEON.)

Topic Bullying in schools

Style Formal

Bullying in Japan is a serious, insidious, wide-spread, and long-lasting problem, not to mention bullying in schools. In the Edo era, there was a custom called “Mura hachibu” in most villages in Japan. It was a form of Japanese ostracizing, and if a resident of a village violated the laws of the village or disturbed the peace, all other residents terminated the communication with him/her in addition to the ban of the usage of common water and fuel. This system was often abused by some leaders of villages as a means of eliminating unfavorable person for them. There was no option other than to leave the village for the person who was declared “Mura hachibu”. Although this custom was judged to be illegal by the supreme court in 1909, we still hear similar cases even now.

If we describe some characteristics of bullying in Japan, the followings can be exemplified:

(1) It is usually done in a closed, small community (including a class in a school).

(2) There is/are a bully or bullies and a/some victim(s) and the others who are just neutral bystanders and are reluctant to stop bullying.

(3) It is mostly conducted in an insidious way, in stealth, without being seen e.g. by a teacher.

(4) It can start without any specific reasons and it usually lasts long.

From above mentioned characteristics of bullying, most cases are difficult to detect from the outside, and many teachers in schools are not aware of them. As for the others aside from bullies and victims, it is quite difficult for them to stop bullying because they fear that they would also be the targets of bullying if they try to stop them.

One of the harshest cases of bullying happened among groups of children who evacuated from the metropolitan areas in Japan during World War II. For example, a Japanese novelist Nobuhiko Kobayashi evacuated from downtown Tokyo to the Hanno city in Saitama. All children who evacuated there experienced serious lack of food and bullying among children was quite harsh. Kobayashi was forced to stand in a urinary pot with bare feet during the night. (He later wrote two novels based on the experiences at that time). There were a plethora of similar stories at that time.

In Japan, people are often implicitly forced “to read the air”, namely to sense the atmosphere in a group and to follow others. If we try to stop bullying in the future, it is vital to strengthen the independence of every single person so that anybody can have a courage to stop bullying.

Nobuhiko Kobayashi, Fuyu no Shinwa (A Myth in Winter)

Nobuhiko Kobayashi, Tokyo Shonen (A Boy in Tokyo)

アーヴィン・アレンの”The lost world”

アーヴィン・アレンの1960年の映画”The lost world”を観ました。コナン・ドイルの「失われた世界」が原作です。その結果分かったのは、「原子力潜水艦シービュー号」の”Turn back the clock”の回は、この映画の後半部を単に短くしただけだという

アーヴィン・アレンの1960年の映画”The lost world”を観ました。コナン・ドイルの「失われた世界」が原作です。その結果分かったのは、「原子力潜水艦シービュー号」の”Turn back the clock”の回は、この映画の後半部を単に短くしただけだという ことが分かりました。恐竜のシーンを使い回しているだけでなく、ほとんどの展開が一緒です。原住民に襲われて捕まり、

ことが分かりました。恐竜のシーンを使い回しているだけでなく、ほとんどの展開が一緒です。原住民に襲われて捕まり、 その原住民の女性に助けられて脱出し、最後に溶岩の流れる洞窟を脱出してというのがまるきりそのまんま。もっとすごいのがこの映画の新聞記者マローンとシービュー号のクレーン艦長は同じ役者(デビッド・ヘディスン)なんですが、それをいいことに、映画のシーンをまったくそのまま流用しています。この写真の3枚目の大グモを撃つシーンまったく一緒ですし、他にも沢山そんなシーンがあります。まあ自分の作品だから「盗作」ではありませんが、ここまで使い回し倒す監督を初めて知りました。

その原住民の女性に助けられて脱出し、最後に溶岩の流れる洞窟を脱出してというのがまるきりそのまんま。もっとすごいのがこの映画の新聞記者マローンとシービュー号のクレーン艦長は同じ役者(デビッド・ヘディスン)なんですが、それをいいことに、映画のシーンをまったくそのまま流用しています。この写真の3枚目の大グモを撃つシーンまったく一緒ですし、他にも沢山そんなシーンがあります。まあ自分の作品だから「盗作」ではありませんが、ここまで使い回し倒す監督を初めて知りました。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Turn back the clock”

「原子力潜水艦シービュー号」の”Turn back the clock”を観ました。南極海を潜水ポッドで調査していて、ロープが切れてポッド毎行方不明になっていたメンバーの内一人が何ヶ月か振りに無事に救助されました。その男は防寒具を持っておらず普通の服装だったのに南極で数ヶ月生き延びていました。男は部分的に記憶がなくなっており、ネルソン提督はシービュー号で調査に向かいます。前回と同じように潜水ポッドで潜っていたら、突然強い潮流に流され、またロープが切れてポッドはどこかへ流されます。そしてポッドが浮上したのは、南極にありながら、南海の楽園みたいな島でした。ネルソンはおそらく火山活動によって気温が上がっているのだと推定します。メンバーがしかしそこで見たのは、まるでジュラシック・パークみたいな恐竜でした。それで笑っちゃうのが、その恐竜がタイムトンネルで100万年前に飛ばされた時に出てきた恐竜と同じだったことです。完全に使い回し。その後別の恐竜が出てきて2匹が戦い始める所までまったく一緒でした。(おそらく大元は20世紀フォックスの何かの映画なんでしょうが。)その後、これまた1960年代当時の偏見に満ちた「原住民」が出てきて、ネルソン提督以下全員捕まります。ネルソン提督が靴底に隠していた、麻酔剤を使って見張りを麻痺させ、何とか脱出に成功しますが、途中でまた別の恐竜が出てきて、結局それに対しては溶岩をその上に落として何とか切り抜けます。一行は無事にシービュー号に拾われますが(シービュー号が氷山の間に浮上するシーンがこれまた何回目かわからない使い回しです)、結局その島の火山が大爆発し、全ては吹っ飛んでしまいました、というお話です。今回は少なくとも「某国」の陰謀の話ではなかったです。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Turn back the clock”を観ました。南極海を潜水ポッドで調査していて、ロープが切れてポッド毎行方不明になっていたメンバーの内一人が何ヶ月か振りに無事に救助されました。その男は防寒具を持っておらず普通の服装だったのに南極で数ヶ月生き延びていました。男は部分的に記憶がなくなっており、ネルソン提督はシービュー号で調査に向かいます。前回と同じように潜水ポッドで潜っていたら、突然強い潮流に流され、またロープが切れてポッドはどこかへ流されます。そしてポッドが浮上したのは、南極にありながら、南海の楽園みたいな島でした。ネルソンはおそらく火山活動によって気温が上がっているのだと推定します。メンバーがしかしそこで見たのは、まるでジュラシック・パークみたいな恐竜でした。それで笑っちゃうのが、その恐竜がタイムトンネルで100万年前に飛ばされた時に出てきた恐竜と同じだったことです。完全に使い回し。その後別の恐竜が出てきて2匹が戦い始める所までまったく一緒でした。(おそらく大元は20世紀フォックスの何かの映画なんでしょうが。)その後、これまた1960年代当時の偏見に満ちた「原住民」が出てきて、ネルソン提督以下全員捕まります。ネルソン提督が靴底に隠していた、麻酔剤を使って見張りを麻痺させ、何とか脱出に成功しますが、途中でまた別の恐竜が出てきて、結局それに対しては溶岩をその上に落として何とか切り抜けます。一行は無事にシービュー号に拾われますが(シービュー号が氷山の間に浮上するシーンがこれまた何回目かわからない使い回しです)、結局その島の火山が大爆発し、全ては吹っ飛んでしまいました、というお話です。今回は少なくとも「某国」の陰謀の話ではなかったです。