白井喬二の「東亜英傑伝 一 豊臣秀吉・成吉思汗」を読了。東亜英傑伝のシリーズは、昭和17年に大阪の田中宋栄堂から出たもので全8巻ですが、何故か最初に出たこの「一」だけがこれまで入手できずに未読でしたが、ようやく全巻読むことができました。「豊臣秀吉」の方は、いわゆる太閤記的な書き方で、日吉丸の頃から語り起こされます。そして秀吉が天下人となってからのいわゆる文禄・慶長の役(朝鮮出兵)にかなりページが割かれているのが、昭和17年という時代を感じさせます。

白井喬二の「東亜英傑伝 一 豊臣秀吉・成吉思汗」を読了。東亜英傑伝のシリーズは、昭和17年に大阪の田中宋栄堂から出たもので全8巻ですが、何故か最初に出たこの「一」だけがこれまで入手できずに未読でしたが、ようやく全巻読むことができました。「豊臣秀吉」の方は、いわゆる太閤記的な書き方で、日吉丸の頃から語り起こされます。そして秀吉が天下人となってからのいわゆる文禄・慶長の役(朝鮮出兵)にかなりページが割かれているのが、昭和17年という時代を感じさせます。

成吉思汗(チンギス・カン)の方はどうってことないです。このシリーズの日本人以外の評伝はどれもページの割き方が同じ巻に載っている日本人より少なめで筆足らずという感じです。チンギス・カンが源頼朝と比べると15歳年下で、頼朝が鎌倉幕府を開いたのが1192年、チンギス・カンが皇帝になったのが1206年(鎌倉幕府の14年後)で、ほぼ平行しているんだな、というのが印象に残っただけです。

投稿者: kanrisha

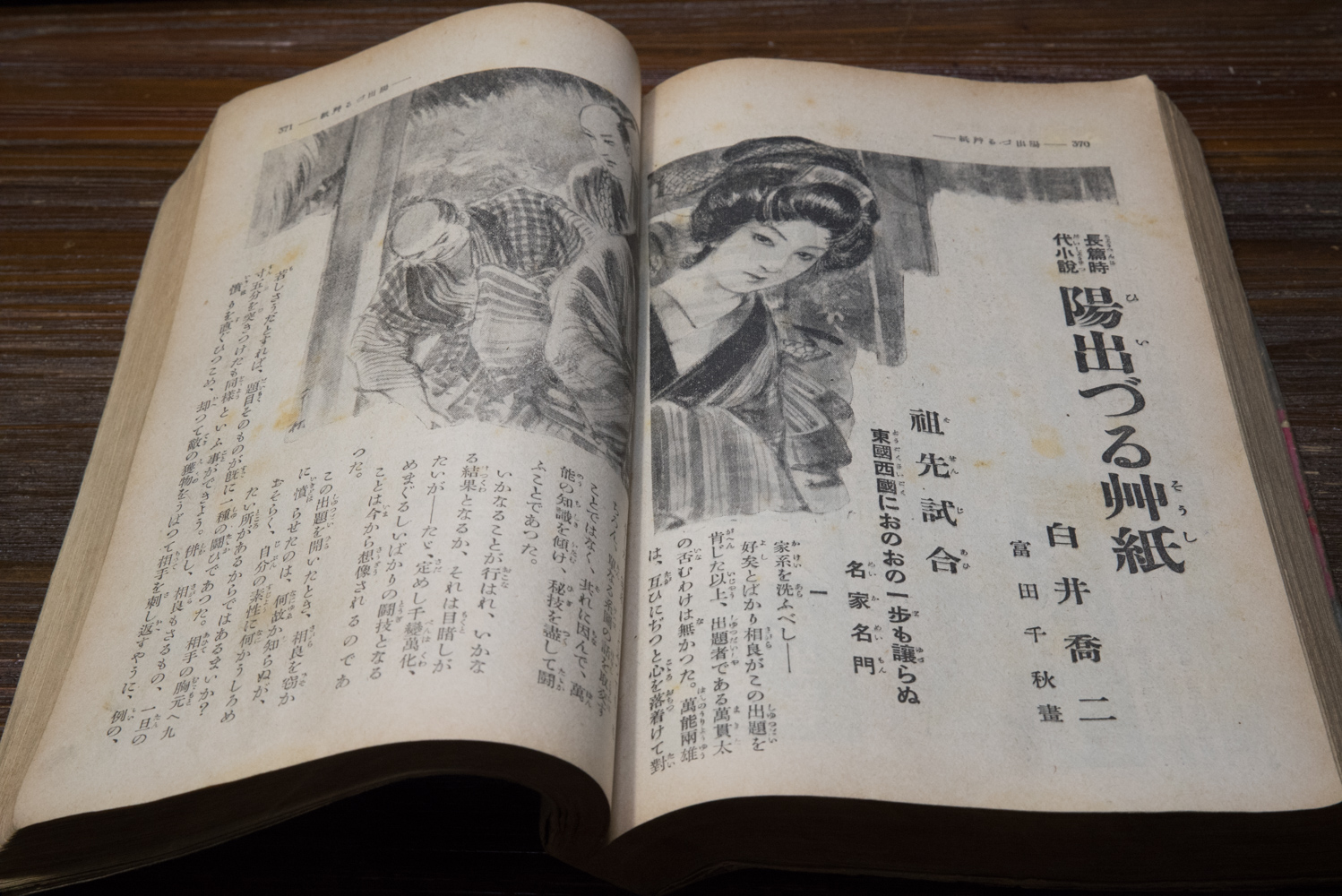

白井喬二の「陽出づる艸紙」(2)(「つるぎ無双」)

白井喬二の「つるぎ無双」(「陽出づる艸紙」改題)を国会図書館の電子データで読了。元々昭和11年の「講談倶楽部」に10回連載されたものですが、この雑誌は国会図書館といえども所有していませんでした。帰り間際に再度念のためデータベースを検索して、この「つるぎ無双」が出てきて、一応中身を改めてみたら「陽出づる艸紙」だったので、狂喜して帰るのを延ばして最後まで読みました。1952年に文芸図書出版社から出たものです。

白井喬二の「つるぎ無双」(「陽出づる艸紙」改題)を国会図書館の電子データで読了。元々昭和11年の「講談倶楽部」に10回連載されたものですが、この雑誌は国会図書館といえども所有していませんでした。帰り間際に再度念のためデータベースを検索して、この「つるぎ無双」が出てきて、一応中身を改めてみたら「陽出づる艸紙」だったので、狂喜して帰るのを延ばして最後まで読みました。1952年に文芸図書出版社から出たものです。

以前紹介したように、父親から万能児として育てられた綴井萬貴太が17歳になってその教育が一通り終了し、その完全さを試してみるために、同じく万能人間として知られていた高月相良猊下を相手に戦いを挑むというストーリーです。萬貴太が勝負に出かける前に、父親共々殿様の不興を買って、蟄居閉門を命ぜられるのですが、妹の幸江が萬貴太に化けて身代わりとなり、萬貴太は無事出発します。途中で、高月相良の四天王と呼ばれる部下の一人で鍵縄の術を良くする豆玄(ずげん)が萬貴太の前に立ちはだかり、何度も貴太と豆玄の争いが描かれますが結局萬貴太が勝利します。一方萬貴太と高月相良の完全人間同士の勝負は、がっちりかみ合って、お互いにポイントを稼ぎ合っても決定打はなかなか得ることができません。二人は流鏑馬探しという手法でお互いに3問ほど課題を書いた紙を矢に結びつけてそれを放ちます。お互いが相手の放った矢を探して、そこに書かれた課題を解く、という形で戦いが行われます。これが「富士に立つ影」の佐藤菊太郎と熊木伯典の実地検分勝負を思わせます。しかし、二人はそれぞれお互いの課題を解いてしまいますが、それの判定が行われなかったのがちょっと尻すぼみです。また、二人の万能人間の熾烈な戦いに終始すればよかったと思いますが、全体の2/3くらいの所で新しい登場人物が登場し、この男が過去に高月相良と何やら関わりがあったとの設定で、最後は、高月相良の万能性の裏が暴かれてしまってちょっと意外な展開になります。萬貴太は結局戦いに勝って自身の万能性を確かめることが出来たのですが、しかしその後の萬貴太の人生は必ずしも幸福なものではなかった、という作者の説明があって、この物語は終わりになります。

白井喬二の「豹麿あばれ暦」(2)

国会図書館で、白井喬二の「豹麿あばれ暦」の連載第2回~4回の分を読むことができました。連載第4回までで中断した作品なので、これで全部です。豹麿は父親から万能人間になることを期待して修行の旅に出され、8年の修行をして61の師匠について、江戸に戻って来たのですが、父親と顔を合わせても、修行の過程で自分には敵が多数出来、それらを倒すまでは家に戻れないと言います。しかし父親はそこに何か嘘を感じます。一方、豹麿の姉で絶世の美女の登世は、堂本秋之介という武士と不義の仲に成り、お手討ちにされる所を将軍の恩赦で救われます。この姉の相手の堂本秋之介が逃げるために顔を変えるのを、それとは知らず豹麿が手伝います。また、お弓という豹麿の知り合いが子供を身籠もったのを、豹麿がこれまた堕胎を行います。この辺り、豹麿の身につけた技術の幅の広さが伺えます。その中には善だけでなく、悪に通じるような技術も含まれているようです。白井喬二は同じ万能児ものの「陽出づる艸紙(つるぎ無双)」の主人公綴井萬貴太について、作品の最後で「決して幸福な生活は送らなかった」としています。人間が万能の技を身につけても、決してそれがそのまま生きて幸福になることはないのだ、という白井の人生観が出ています。

国会図書館で、白井喬二の「豹麿あばれ暦」の連載第2回~4回の分を読むことができました。連載第4回までで中断した作品なので、これで全部です。豹麿は父親から万能人間になることを期待して修行の旅に出され、8年の修行をして61の師匠について、江戸に戻って来たのですが、父親と顔を合わせても、修行の過程で自分には敵が多数出来、それらを倒すまでは家に戻れないと言います。しかし父親はそこに何か嘘を感じます。一方、豹麿の姉で絶世の美女の登世は、堂本秋之介という武士と不義の仲に成り、お手討ちにされる所を将軍の恩赦で救われます。この姉の相手の堂本秋之介が逃げるために顔を変えるのを、それとは知らず豹麿が手伝います。また、お弓という豹麿の知り合いが子供を身籠もったのを、豹麿がこれまた堕胎を行います。この辺り、豹麿の身につけた技術の幅の広さが伺えます。その中には善だけでなく、悪に通じるような技術も含まれているようです。白井喬二は同じ万能児ものの「陽出づる艸紙(つるぎ無双)」の主人公綴井萬貴太について、作品の最後で「決して幸福な生活は送らなかった」としています。人間が万能の技を身につけても、決してそれがそのまま生きて幸福になることはないのだ、という白井の人生観が出ています。

平凡社の白井喬二全集の第15巻の「随筆感想集」の収録内容

平凡社の白井喬二全集の第15巻の「随筆感想集」の収録内容です。

いくつかの随筆、「朝日ヶ丘より」シリーズなどは、「大衆文藝」に載ったものだと思います。

カミソリ

私はこんな問題を喜ぶ

社会政策的史実に面して

学友変化

作者の言葉

統計抄

怪奇雑嚢中より

芸道怪奇蔵

秋の感想

作者の言葉

「富士に立つ影」の上演について

さい作りの話

座談二題

動かざる映画

カンヅメ

「新撰組」を終えて

即興死

映画身辺語

作者の言葉

「大衆文藝」宣言文

大衆作寸言

現在の「大衆文藝」

独楽の話

小説義塾

生田氏夫人の追悼文

感覚二題

探偵創作文章寸見

キジ

文藝予約的修行

今昔虚無入門

有島武郎氏追悼

大衆文藝と現実暴露の歓喜

映画疑問読本

朝日ヶ丘より その一

電碁戦後日

朝日ヶ丘より その二

電車太公望

朝日ヶ丘より その三

作者の言葉

紙城

朝日ヶ丘より その四

澤田撫松氏を悼む

大衆文藝の話

川柳選評

人口問題と文学

味覚直覚先生

女性の誘惑を克服する練習

海の色

戊辰初感

学究に非ず実行なり

我が民衆文学論

教育所感

作者より読者諸賢へ

読者と幼時の友を懐ふ

鎌倉日記

作者の言葉

無題(百字文)

読書は学に非ず(百字文)

感想二三

國史挿話全集序文

國史挿話全集月報随感集

いろいろ近況を語る

小我を没するの境地

プロレタリア大衆文藝の将来

怪奇と近代味

日常茶飯語

小説と歴史の区別

趣味の歴史挿話

朝日ヶ丘より

少年春月の思ひ出

実話の罐詰

掌篇フースーヒー

中国山脈と突破先生

文楽絶賛

大衆文藝論は複雑な文藝論であらねばならぬ

軟式野球観戦記

考證一夕話

幸吉君の印象

新緑近きに語る

考證の屑籠

回答一束

平凡社の白井喬二全集の第5巻の「中篇集」の内容

平凡社の白井喬二全集の第5巻の「中篇集」の内容が国会図書館での調査で判明しました。

収録作品は以下の通りです。

沈鐘と佳人 1927年03月サンデー毎日

明治の白影 1930年10月週刊朝日

葉月の殺陣 1929年09月講談倶楽部

湖上の武人 1927年03月~05月文芸倶楽部

第二の巌窟 1927年07月週刊朝日

おぼろ侠談 1930年05月文芸倶楽部

幽閉記 1930年07~09月日曜報知

金襴戦 1925年01~12月婦人公論

江戸市民の夢 1928年02月~12月文芸倶楽部

中里介山の「大菩薩峠」第1巻

中里介山の「大菩薩峠」全20巻の内の第1巻を読了。ついにこの未完の大作に再挑戦することにしました。20代の終わりの頃一度読みましたが、10巻くらいで挫折。理由はその辺りになると時間の流れがほとんど停滞してしまいお話が進まなくなり読み進める気力をなくしたからでした。今回は何とか最後まで行ければいいと思いますが、さてどうなるか。

中里介山の「大菩薩峠」全20巻の内の第1巻を読了。ついにこの未完の大作に再挑戦することにしました。20代の終わりの頃一度読みましたが、10巻くらいで挫折。理由はその辺りになると時間の流れがほとんど停滞してしまいお話が進まなくなり読み進める気力をなくしたからでした。今回は何とか最後まで行ければいいと思いますが、さてどうなるか。

途中からだれるこの小説ですが、出だしはこの上なく魅力的です。まず題名にもある大菩薩峠で、巡礼の老人が主人公である机龍之助に一刀の下に斬られます。何故龍之助は老巡礼を斬ったのか、このことに何の説明もなく、読者は龍之助の冷酷無残な性格について強烈に印象づけられます。

後の巻になって盲目となった龍之助は夜な夜な辻斬りに出かける悪鬼羅刹のような殺人鬼に成り果てるのですが、この巻での龍之助はまだ多少人間的で、自分が試合で打ち殺した宇都木文之丞の妻であったお浜を自分の妻として、子供まで設けます。また大和の国三輪で世話になった植田丹後守には、父親であった弾正を思い出して神妙に仕えたりします。

表紙の写真のようにこの小説は5回も映画化されていますが、映画が扱っているのは最初の方だけです。この辺りは「富士に立つ影」と事情は同じです。

私の外国語歴

私の人生で、「外国語の学習」はきわめて大きな部分を占めています。

今まで少しでも手を出した外国語は1ダースを超えています。

時間をかけた順番で言うと、

1.英語

これはまあ仕事の必要性に応じてですね。以下の英語以外の外国語をやらずに英語だけに集中していたら、とっくにネイティブ並みになっていたと思います。なんで50台に入るまで英語に集中しなかったかというと、戦争で広島と長崎に原爆を落としたアメリカを心のどこかで今でも許せない気持ちがあって、本当の意味でアメリカが好きにはなれなかったからです。

2.ドイツ語

大学の卒業した学科が、「ドイツの文化と社会」という所だったので、大学時代の特に後半2年間は集中してやり、ゲーテインスティチュートというドイツ語の会話学校にも2年間通いました。卒論もドイツ語で書きました。とはいえ、卒業以降ほとんど使っていないので、かなりの部分忘れていますが…

3.韓国語

最初に勤めた会社で仕事で30回以上韓国に出張していたので、必要に迫られての学習です。NHKのラジオの韓国語講座を2回やりました。まあ片言レベルですが、韓国語の歌なら日本語の一切出てこない現地のカラオケで20曲以上歌えます。

4.古典ラテン語

大学の時、1年生の時1回トライして挫折し、4年生の時再トライして半年間受講し、Aをもらいました。その後社会人になってから、大学時代に使った教科書の残りの半分を独学でやりました。その教科書(英語)の練習問題の答を私のHPに載せているので、私のHPのビジターの約7割はアメリカからです。

5.古典ギリシア語

ラテン語の文法を一通りやったので、その後古典ギリシア語にもチャレンジ。”Teach Yourself Ancient Greek “という英語の教科書を独学でコツコツ数年間やって教科書の8割くらいまでやりましたが、「うつ」になったので中断したままです。

6.イタリア語

これは最近やっているもので、オペラを聴くのにイタリア語がわかったらいいなという動機です。英語の片手間に月に4日間しか時間を割いていませんが、NHKのラジオ講座を聴いてもう2年と4ヵ月に達し、それなりにはわかるようになってきました。

7.ロシア語

大学の時に第3外国語の授業を取って半年間受講。結構真面目にやりましたが、諸般の事情で単位は取っていません。さすがにほとんど忘れています。

8.フランス語

これも大学の時に第3外国語の授業で半年履修。こちらはかなりいい加減にしかやらなったのですが、何故か単位だけは取っています。Cでしたけど。

9.スペイン語

これも大学の時に第3外国語の授業で取ったけど、教科書買って数回授業に出た程度で挫折。

10.マレー語(インドネシア語)

最初の会社の時に、シンガポールの工場の担当で、現地スタッフがマレー語を話すので、ちょっと興味があって、ほんの少し学習。辞書は買ってもっています。いくつかのフレーズをちょっと暗記しているぐらいのレベル。

11.広東語

これまでの中に中国語が入っていませんが、私は中国があまり好きじゃないので意図的に避けています。その代わりといっては何ですが、香港ノワールの映画(「男たちの挽歌」など)が好きだったので、その関連で教科書を買ってちょっとだけ学習。2つくらいのフレーズを記憶している程度。

12.フィンランド語

今の会社の仕事でつきあいがあったのと、「欧州で一番難しい言葉」というのにつられてテキストを購入。しかし実際にはほとんど勉強していません。

13.その他

教科書を買ってあるだけなら、他にヘブライ語やサンスクリット語、スウェーデン語などもあります。

白井喬二の「守綱雨」

白井喬二の「守綱雨」を読了。読切倶楽部の昭和29年2月特別増大号に掲載されたもの。7年前、富裕の郷士の山田家に養子に来た守綱は、ある日親族が集まって何やら打合せをしているのを、てっきり自分を離別する相談だと思い、びくびくしていました。その打合せに呼び出されて話を聞けば、守綱の女房のおたき、の母親が二十年前に夫を裏切って間男と駆け落ちし、それだけならまだしもその間男は結局その母親を殺してしまったということです。そしてその男が何故か近くに戻って来ているので、守綱に敵を討って欲しい、という相談でした。離別の話でないことに喜んだ守綱はすぐに敵討ちを引き受けます。ところが敵討ちを準備している時に、突然その間男が守綱の元に何やら相談に来て…という話です。この先は省略しますが、話としてはきちんと決着していませんが、主人公である守綱が何やら感慨にふける、という白井喬二の良くあるパターンの話になります。あまり出来がいい作品とは思いません。

白井喬二の「守綱雨」を読了。読切倶楽部の昭和29年2月特別増大号に掲載されたもの。7年前、富裕の郷士の山田家に養子に来た守綱は、ある日親族が集まって何やら打合せをしているのを、てっきり自分を離別する相談だと思い、びくびくしていました。その打合せに呼び出されて話を聞けば、守綱の女房のおたき、の母親が二十年前に夫を裏切って間男と駆け落ちし、それだけならまだしもその間男は結局その母親を殺してしまったということです。そしてその男が何故か近くに戻って来ているので、守綱に敵を討って欲しい、という相談でした。離別の話でないことに喜んだ守綱はすぐに敵討ちを引き受けます。ところが敵討ちを準備している時に、突然その間男が守綱の元に何やら相談に来て…という話です。この先は省略しますが、話としてはきちんと決着していませんが、主人公である守綱が何やら感慨にふける、という白井喬二の良くあるパターンの話になります。あまり出来がいい作品とは思いません。

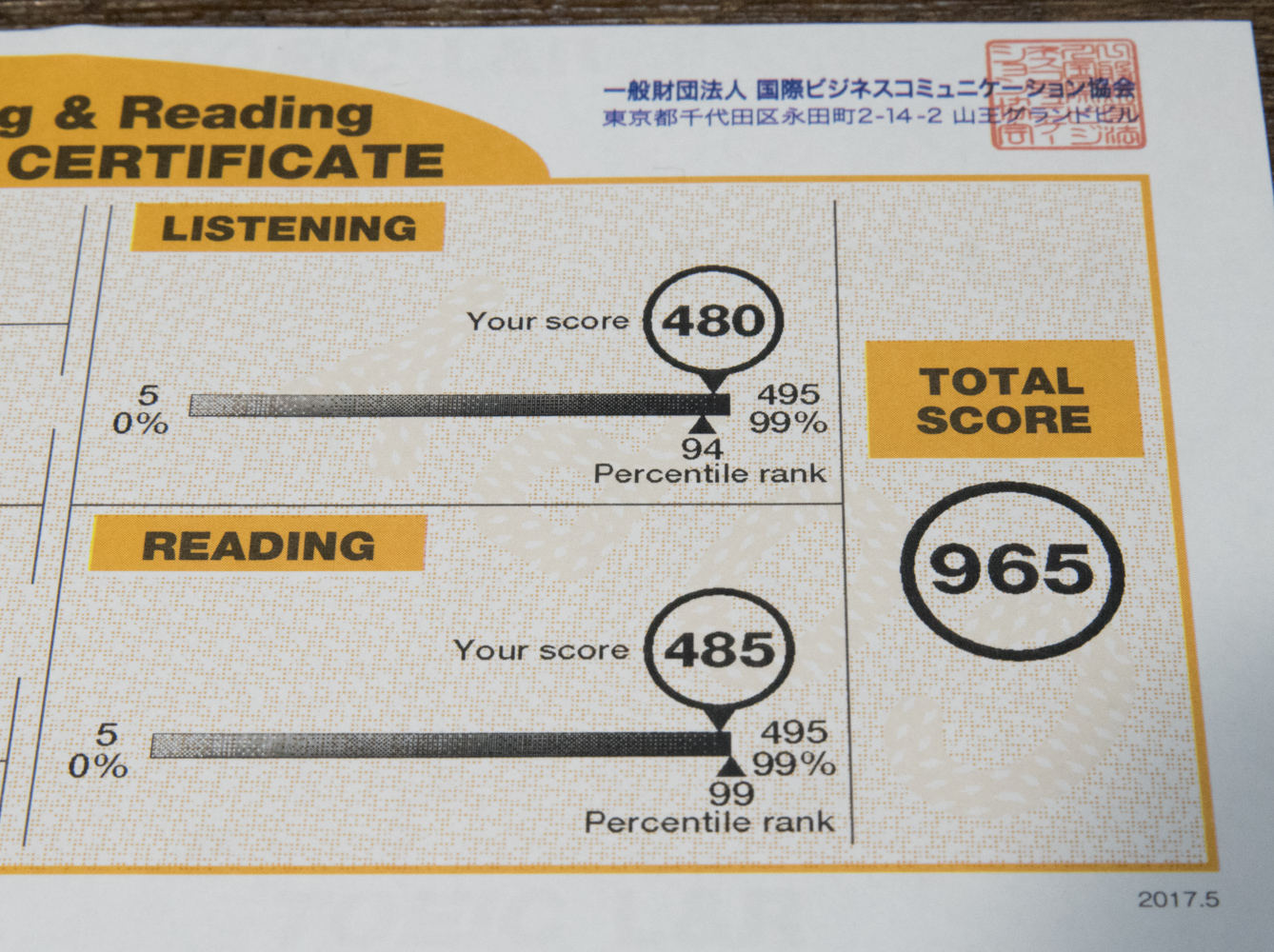

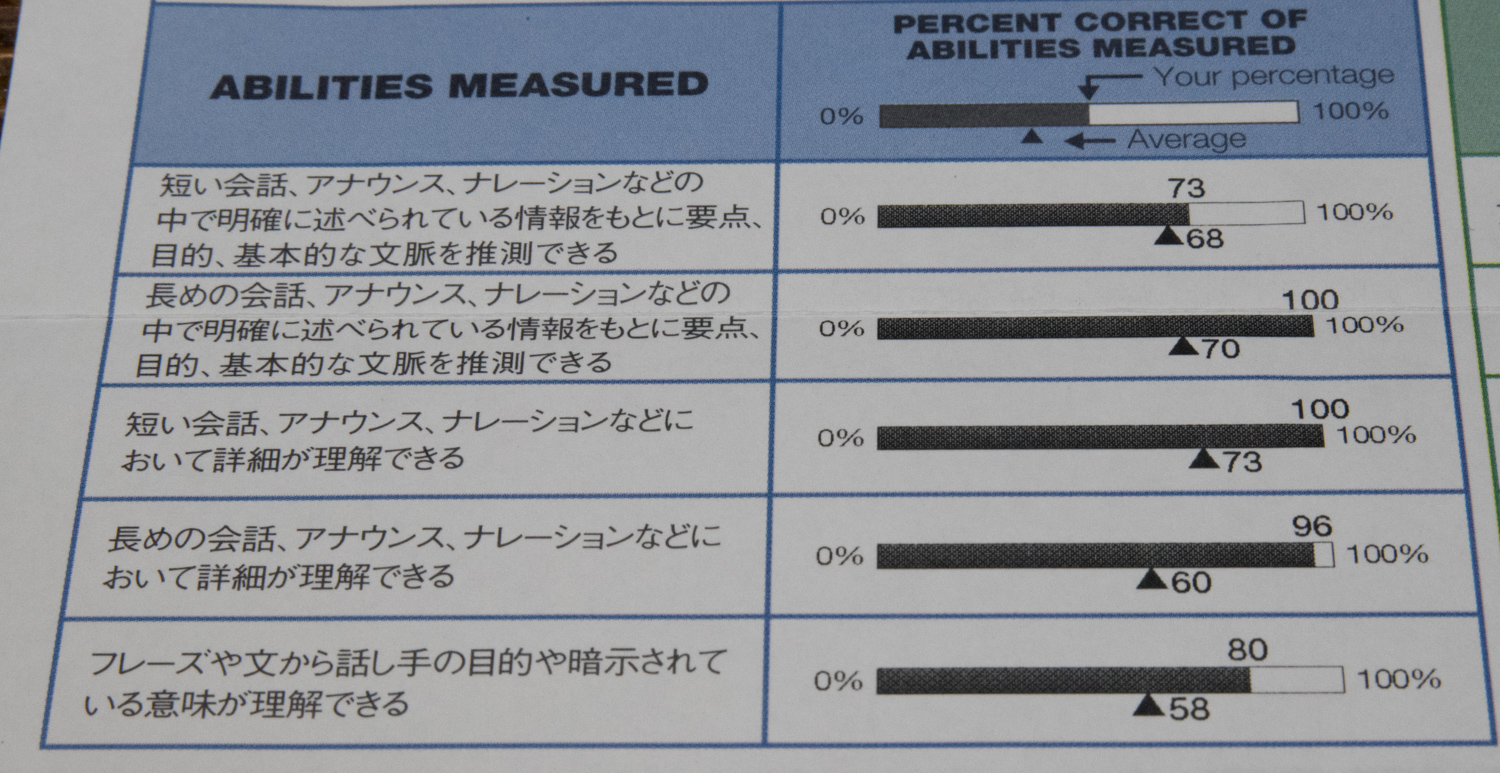

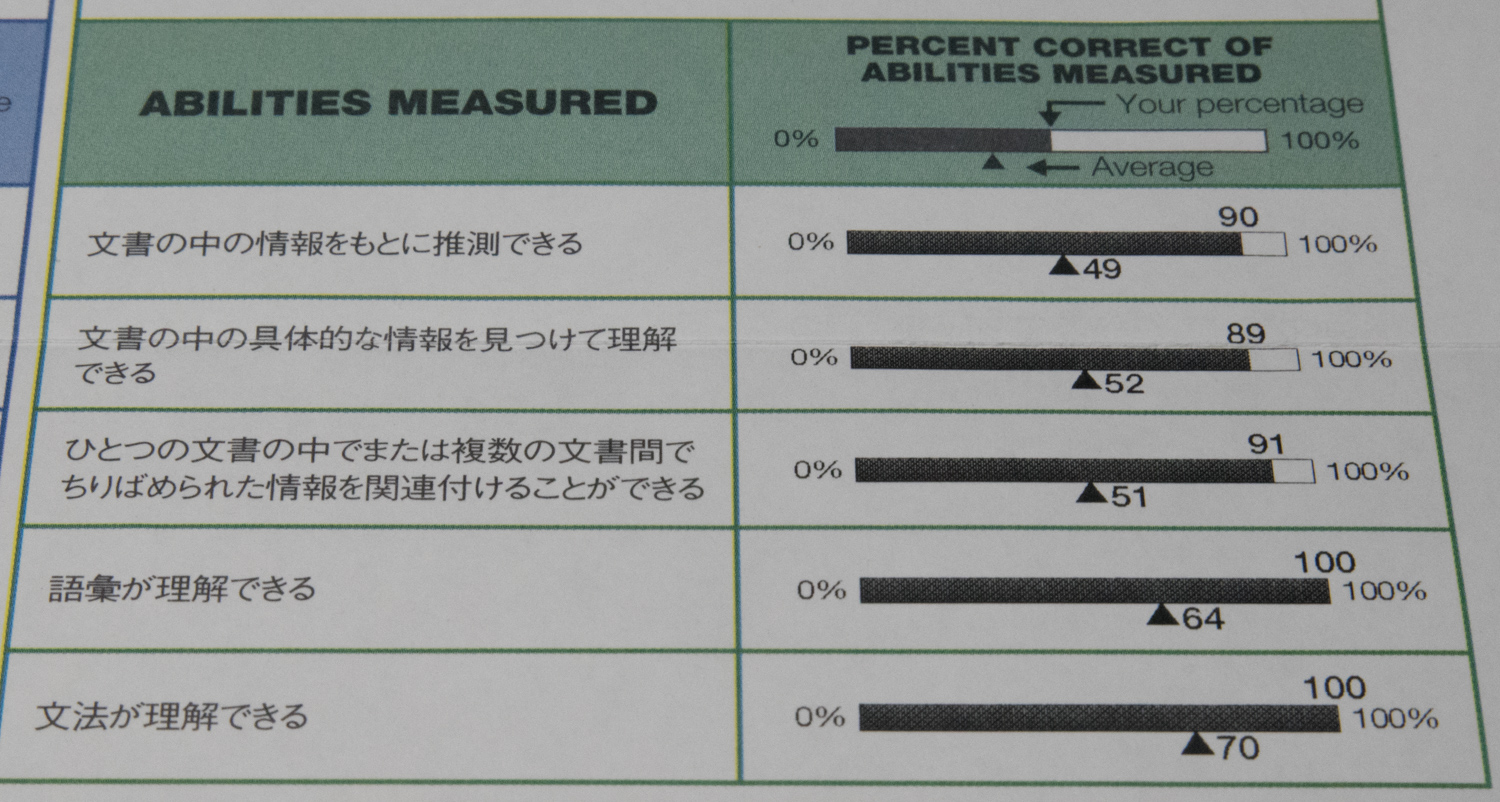

第221回TOEIC結果 正式通知

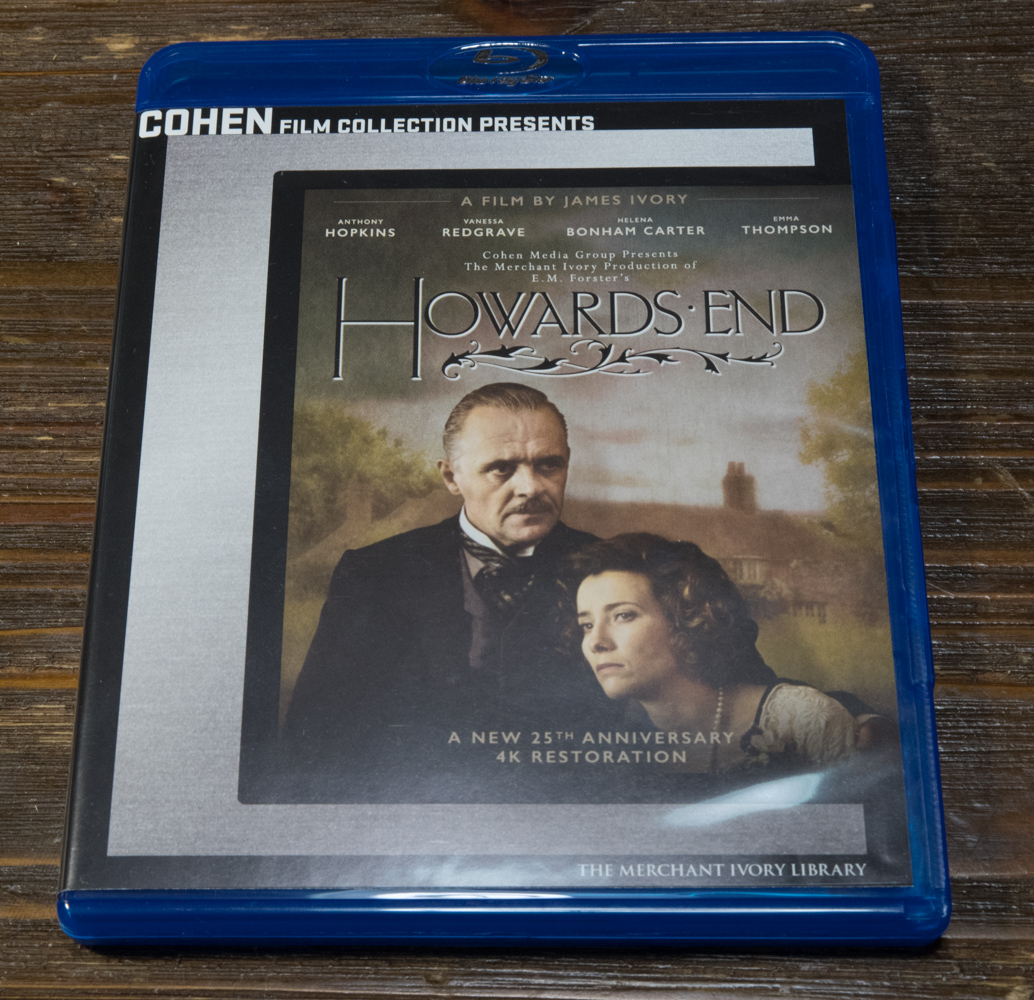

ジェームズ・アイヴォリーの「ハワーズ・エンド」

E. M. フォースターの「ハワーズ・エンド」の映画を視聴。監督はジェームズ・アイヴォリーで1992年の作品。同監督はフォースター作品の「眺めの良い部屋」「モーリス」も映画化しています。主演女優のエマ・トンプソンはこの作品でアカデミー主演女優賞を受賞しています。

E. M. フォースターの「ハワーズ・エンド」の映画を視聴。監督はジェームズ・アイヴォリーで1992年の作品。同監督はフォースター作品の「眺めの良い部屋」「モーリス」も映画化しています。主演女優のエマ・トンプソンはこの作品でアカデミー主演女優賞を受賞しています。

フォースターの作品は作者がおそらく作品の映画化に否定的だったのか、生前は作られず、1980年代以降に巨匠デヴィッド・リーンが1984年に「インドへの道」を映画化したのを皮切りに、アイヴォリー監督によって3作品が映画化されています。共通して言えるのは、「原作を読んでから観るべき映画」だということで、「インドへの道」が封切られた時、「ぴあ」で「ムーア夫人が何故突然インドから帰国したのかがわからない」という批評がありましたが、原作を読んでいた人には自明なことで、省かれていただけだったと思います。(「インドへの道」はベストセラー小説でした。)

この「ハワーズ・エンド」は比較的原作に忠実な映画化ですが、時間の制約でどんどんストーリーが進み省かれている部分も多いです。ただ、ヘレンとバーストが愛し合ったということは原作では最後にならないとわからないのですが、この映画では明示的にラブシーンを入れていて、それはどうだか、と思いました。

日本語字幕版は入手できなかったので、アメリカから英語版を取り寄せました。英語の字幕がついているのと原作を読んでいるので何とかなりました。ただ、この字幕は明らかに聴覚障害者用で、BGMにまでいちいち「悲しげなオーケストラ音楽」とか解説が入るのは正直言ってうざかったですが。

この作品のストーリーをかいつまんで言ってしまうと、ウィルコックス夫人が死の間際にシュレーゲル姉妹の姉のマーガレットにハワーズ・エンド荘を譲ると遺言を残したのに対し、遺族が法的に無効と判断して故人の意向を無視してしまいます。しかし、色々な偶然が積み重なり、最終的にはハワーズ・エンド荘はシュレーゲル姉妹のものになるということです。

その話の背景に、イギリスとドイツ、イギリスの上流社会級と労働者階級のそれぞれ対立と結びつきを描いています。”Only connect…”はそういう意味に私は解釈しています。