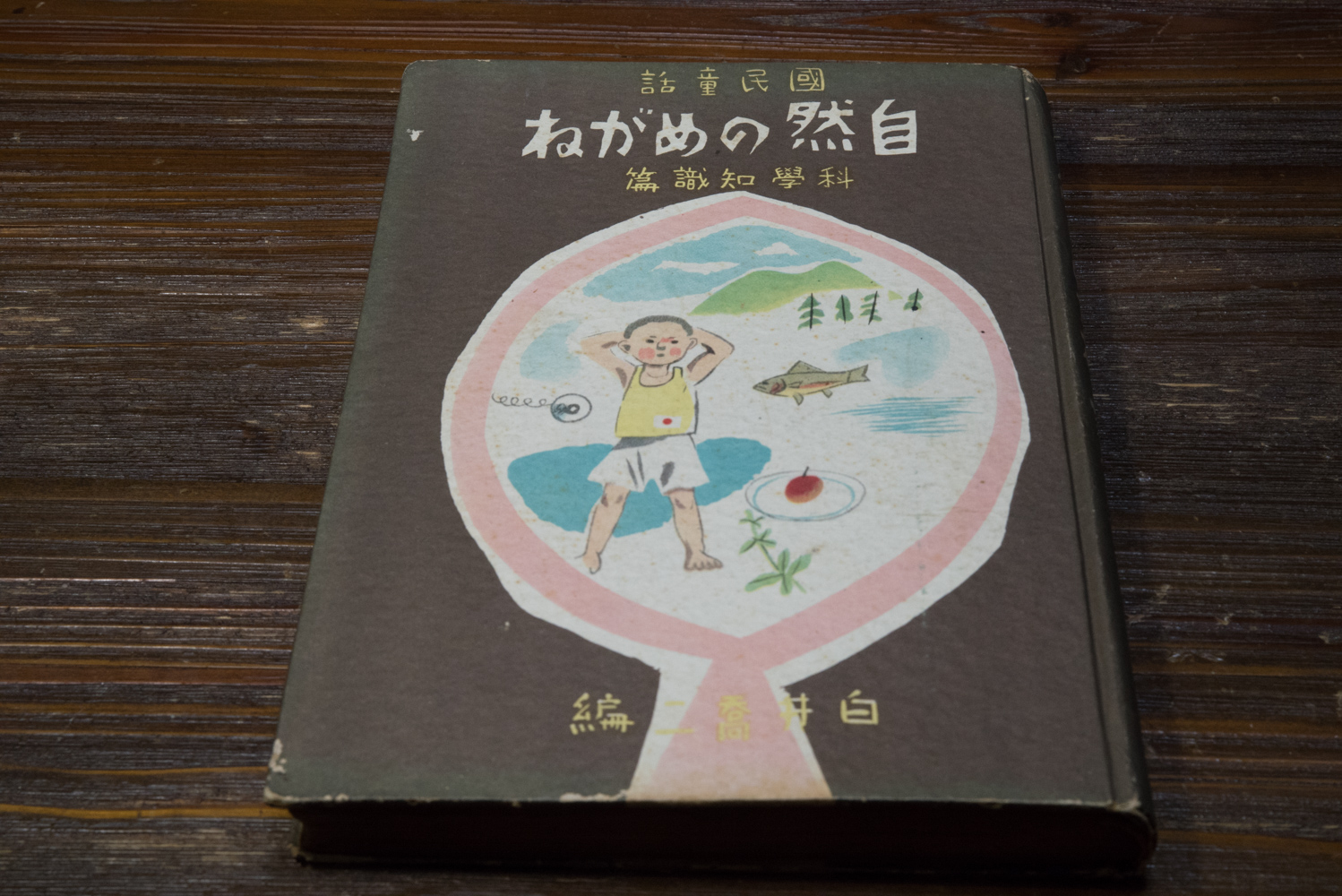

白井喬二の「国民童話 自然のめがね 科学知識篇」を読了。昭和17年に小学館から、全5巻の「国民童話」として出たものの1巻。この頃の白井は、「東亜英傑伝」全8巻もそうですが、子供向けのものをたくさん書いていたようです。この「自然のめがね」は、宇宙の話、海の中の珍しい生物の話、発電の仕組みの話、工場の旋盤などの機械の話、人体の仕組みの話などが、短いお話し形式で語られますが、一方で原子爆弾が開発されつつあった時代に、子供向けとはいえ、これはないんじゃないか、という感じの科学知識としてはレベルの低いもので、特筆すべき点が見当たりません。ちょっと、と思ったのは「光は粒子である」と書いてある点で、この頃は既に光は粒子と波の両方の性質を持っていることは知られていたはずです。白井が最新科学の知識を仕入れていなかったのでしょうか。

白井喬二の「国民童話 自然のめがね 科学知識篇」を読了。昭和17年に小学館から、全5巻の「国民童話」として出たものの1巻。この頃の白井は、「東亜英傑伝」全8巻もそうですが、子供向けのものをたくさん書いていたようです。この「自然のめがね」は、宇宙の話、海の中の珍しい生物の話、発電の仕組みの話、工場の旋盤などの機械の話、人体の仕組みの話などが、短いお話し形式で語られますが、一方で原子爆弾が開発されつつあった時代に、子供向けとはいえ、これはないんじゃないか、という感じの科学知識としてはレベルの低いもので、特筆すべき点が見当たりません。ちょっと、と思ったのは「光は粒子である」と書いてある点で、この頃は既に光は粒子と波の両方の性質を持っていることは知られていたはずです。白井が最新科学の知識を仕入れていなかったのでしょうか。

全5巻の他の巻は、「よい国よい話(日本古典篇)」「童話の四季(児童生活篇)」「虹の橋(国史物語篇)」「東亜のまもり(国防知識編)」です。「国史物語篇」があるのが、白井らしいです。

投稿者: kanrisha

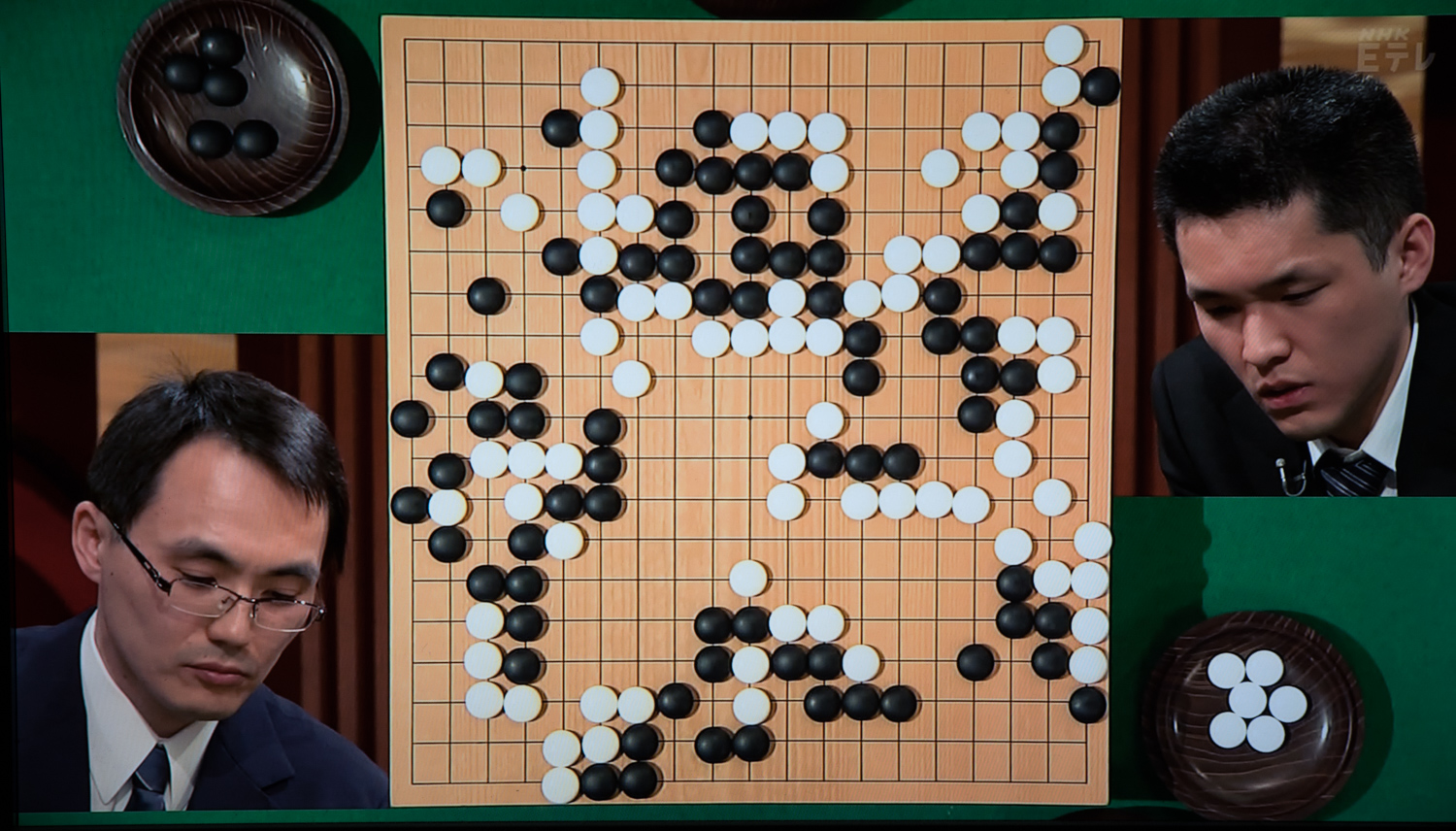

NHK杯戦囲碁 坂井秀至8段 対 志田達哉7段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が坂井秀至8段、白番が志田達哉7段の対戦。坂井8段は灘高から京大医学部に行って医者に1回なっておきながら、そこからプロ棋士に転向した変わり種。そういうコースをたどった棋士としては東大出てから銀行員になった後プロ棋士になった石倉昇9段もいるのですが、坂井8段はそういう遅いスタートでありながら碁聖のタイトルを取っている所がすごいです。対する志田7段は、26歳ですが既に各棋戦で活躍中の若手です。対局は黒の坂井8段が2連星でスタートし、途中で3連星にしたのが珍しいです。白が右上隅の黒の星にいきなりスソ掛かりしたのがまた珍しい打ち方でしたが、その結果白は上辺を目一杯模様にし、白が悪くないと思いました。白が右辺の黒模様を消した後、黒は上辺の白模様に手をつけて行きました。結果として黒は先手で活きましたが、白も中央が厚くなり、右辺からの石が安定したので白が悪くなかったと思います。その後白は中央の厚みを生かし左辺の黒に打ち込んで行きました。折衝の結果左辺は劫になりました。この劫は黒が勝って若干形勢を盛り返したように思いましたが、白も右辺を連打できたので、形勢としてはやや白が打ちやすいのは変わりませんでした。寄せで双方最善を尽くしたように思いますが、終わってみれば白の半目勝ちでした。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が坂井秀至8段、白番が志田達哉7段の対戦。坂井8段は灘高から京大医学部に行って医者に1回なっておきながら、そこからプロ棋士に転向した変わり種。そういうコースをたどった棋士としては東大出てから銀行員になった後プロ棋士になった石倉昇9段もいるのですが、坂井8段はそういう遅いスタートでありながら碁聖のタイトルを取っている所がすごいです。対する志田7段は、26歳ですが既に各棋戦で活躍中の若手です。対局は黒の坂井8段が2連星でスタートし、途中で3連星にしたのが珍しいです。白が右上隅の黒の星にいきなりスソ掛かりしたのがまた珍しい打ち方でしたが、その結果白は上辺を目一杯模様にし、白が悪くないと思いました。白が右辺の黒模様を消した後、黒は上辺の白模様に手をつけて行きました。結果として黒は先手で活きましたが、白も中央が厚くなり、右辺からの石が安定したので白が悪くなかったと思います。その後白は中央の厚みを生かし左辺の黒に打ち込んで行きました。折衝の結果左辺は劫になりました。この劫は黒が勝って若干形勢を盛り返したように思いましたが、白も右辺を連打できたので、形勢としてはやや白が打ちやすいのは変わりませんでした。寄せで双方最善を尽くしたように思いますが、終わってみれば白の半目勝ちでした。

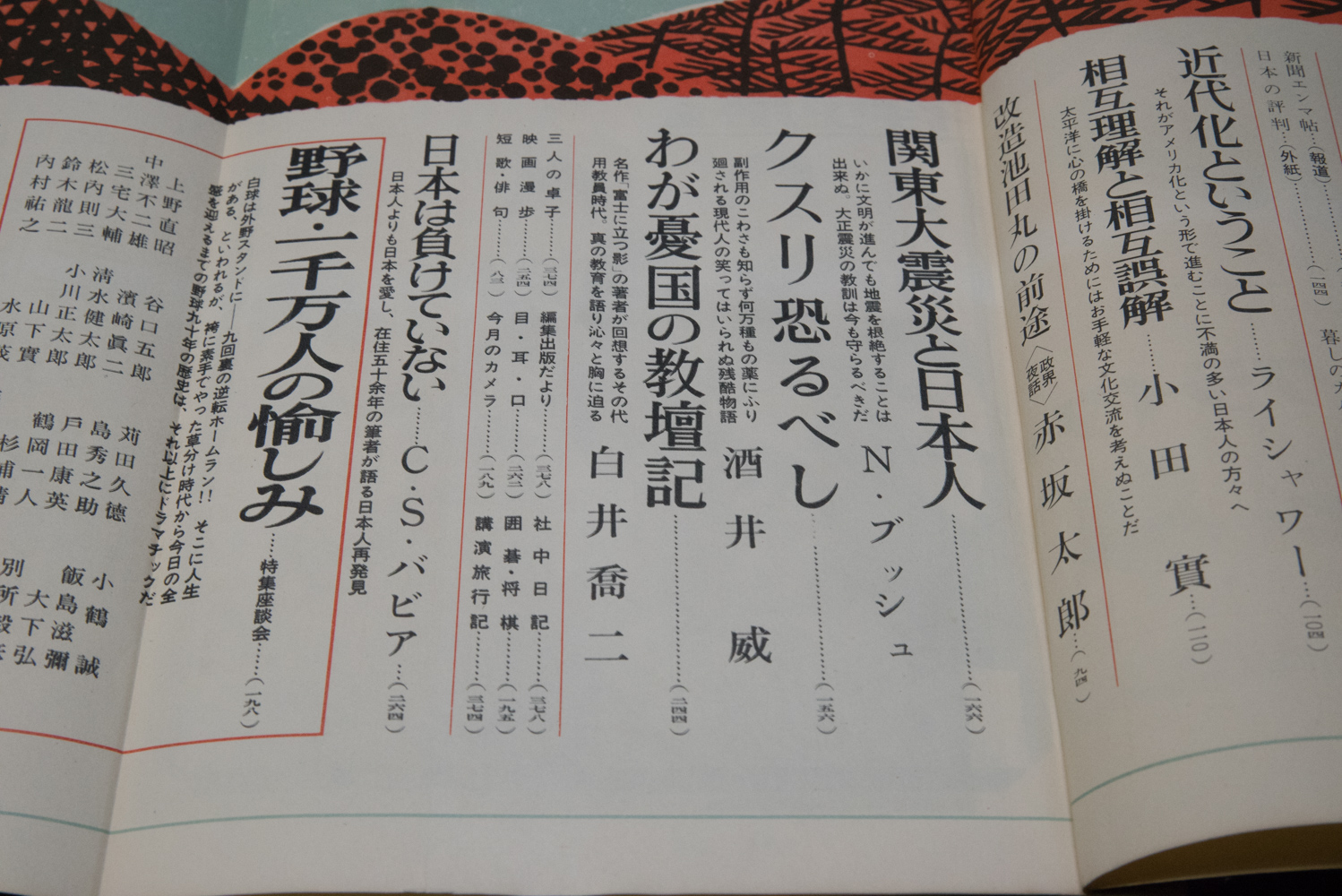

白井喬二の「わが憂国の教壇記」(エッセイ)

白井喬二の「わが憂国の教壇記」を読了。文藝春秋の昭和38年9月号に掲載されたエッセイです。白井は学生の時に、故郷の鳥取で小学校の代用教員を経験しますが、その時の体験を綴ったものです。その小学校は現在も鳥取市にある「面影小学校」です。この時、白井は宮部チヨという「肌の綺麗な受口の格好に魅力があった」という独身の女性教師と一緒に仕事をすることになります。特に当時の島根県知事から各小学校に課題が出て、それを白井とこの宮部という女子教師が協力して報告書を書くことになります。驚くべきは白井の記憶力で、このエッセイが書かれた時白井は74歳ですが、おそらく50年以上前のことであるのに、当時担当した尋常小学校2年生のクラスの子供たちの氏名をほぼ8割方記憶していて、このエッセイ中に記載しています。(自身、「異常な記憶神経がある」と書いています。)白井は明らかに宮部に好意を持っていたようですが、時代が時代ですから、ラブロマンスのようなものには発展せず、期間が過ぎると白井は彼女と別れます。教育論としては、特に見る所のないエッセイですが、白井の代用教員時代の様子がわかって貴重なエッセイでした。

白井喬二の「わが憂国の教壇記」を読了。文藝春秋の昭和38年9月号に掲載されたエッセイです。白井は学生の時に、故郷の鳥取で小学校の代用教員を経験しますが、その時の体験を綴ったものです。その小学校は現在も鳥取市にある「面影小学校」です。この時、白井は宮部チヨという「肌の綺麗な受口の格好に魅力があった」という独身の女性教師と一緒に仕事をすることになります。特に当時の島根県知事から各小学校に課題が出て、それを白井とこの宮部という女子教師が協力して報告書を書くことになります。驚くべきは白井の記憶力で、このエッセイが書かれた時白井は74歳ですが、おそらく50年以上前のことであるのに、当時担当した尋常小学校2年生のクラスの子供たちの氏名をほぼ8割方記憶していて、このエッセイ中に記載しています。(自身、「異常な記憶神経がある」と書いています。)白井は明らかに宮部に好意を持っていたようですが、時代が時代ですから、ラブロマンスのようなものには発展せず、期間が過ぎると白井は彼女と別れます。教育論としては、特に見る所のないエッセイですが、白井の代用教員時代の様子がわかって貴重なエッセイでした。

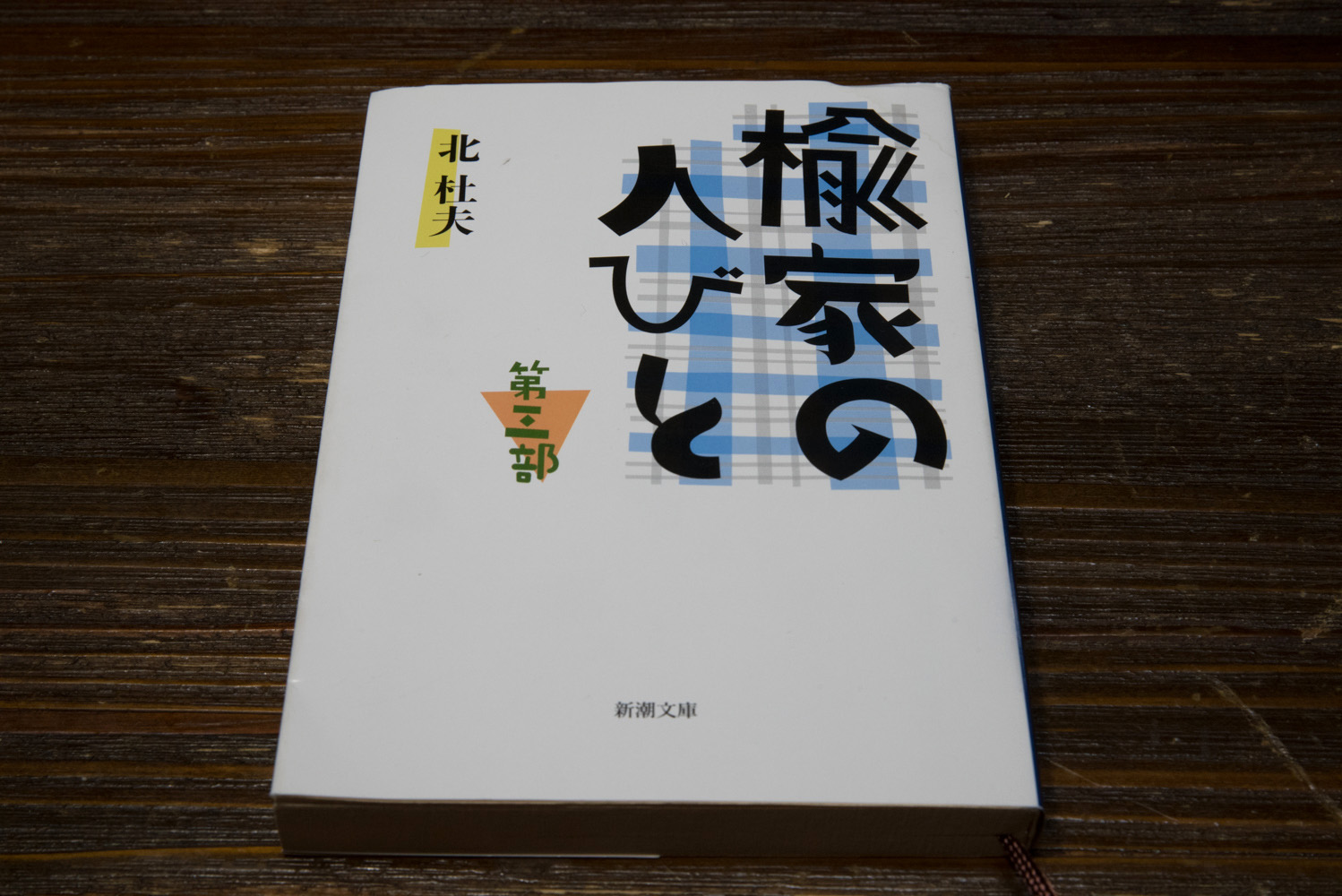

北杜夫の「楡家の人びと」第三部

北杜夫の「楡家の人びと」第三部を読了。この第三部は最初から最後まで太平洋戦争に翻弄される楡家の人びとを描きます。長男の峻一は軍医として南方に送られ、ウェーク島の守備につきますが、そこはアメリカ軍の総攻撃を受けます。幸いにアメリカ軍は上陸して来ませんでしたが、米軍の勢力圏の中に取り残され、食料が不足し、餓死寸前になります。基一郎の次男であった米国(よねくに)は、常に自分は不治の病を患っていてと言っていましたが、招集されて中国戦線に送られ、自分は病気であるという訴えも相手にされず、結局帰って来ませんでした。徹吉の長女の藍子は、兄峻一の友人である城木達紀を愛しますが、南方に送られた城木は戦死してしまいます。また藍子は昭和20年5月の山の手空襲で、地上に残っていた不発弾が突然爆発し、美貌を誇っていた顔にひどい火傷の跡を負います。その山の手空襲で、楡医院の青山の病院は灰燼に帰します。世田谷区松原の方の医院も、当時はかなりの郊外であったのに焼夷弾の集中爆撃を受け、全てが焼け落ちます。一方山形に疎開していた徹吉は、第二の仕事として取り組んでいた精神医学の日本語の教科書を書くために集めていたカルテ類が、戦火ですべて焼失して意気阻喪し、また散歩中に左半身不随になります。また北杜夫自身である周二は戦争中に勤労動員されて十分勉強できず、高校に入学する試験に落ち続けます。(実際の北杜夫は麻布中学時代の成績は259人中6番であったとWikipediaにあり、かなり優秀だったみたいです。)そんな中、戦争が終わっても希望が見いだせない楡家にあって、基一郎の長女である龍子だけが一人気を吐き続けます。この龍子こと実名は斎藤輝子については、北杜夫の娘である斎藤由香が、「猛女とよばれた淑女―祖母・齋藤輝子の生き方」を書いています。

北杜夫の「楡家の人びと」第三部を読了。この第三部は最初から最後まで太平洋戦争に翻弄される楡家の人びとを描きます。長男の峻一は軍医として南方に送られ、ウェーク島の守備につきますが、そこはアメリカ軍の総攻撃を受けます。幸いにアメリカ軍は上陸して来ませんでしたが、米軍の勢力圏の中に取り残され、食料が不足し、餓死寸前になります。基一郎の次男であった米国(よねくに)は、常に自分は不治の病を患っていてと言っていましたが、招集されて中国戦線に送られ、自分は病気であるという訴えも相手にされず、結局帰って来ませんでした。徹吉の長女の藍子は、兄峻一の友人である城木達紀を愛しますが、南方に送られた城木は戦死してしまいます。また藍子は昭和20年5月の山の手空襲で、地上に残っていた不発弾が突然爆発し、美貌を誇っていた顔にひどい火傷の跡を負います。その山の手空襲で、楡医院の青山の病院は灰燼に帰します。世田谷区松原の方の医院も、当時はかなりの郊外であったのに焼夷弾の集中爆撃を受け、全てが焼け落ちます。一方山形に疎開していた徹吉は、第二の仕事として取り組んでいた精神医学の日本語の教科書を書くために集めていたカルテ類が、戦火ですべて焼失して意気阻喪し、また散歩中に左半身不随になります。また北杜夫自身である周二は戦争中に勤労動員されて十分勉強できず、高校に入学する試験に落ち続けます。(実際の北杜夫は麻布中学時代の成績は259人中6番であったとWikipediaにあり、かなり優秀だったみたいです。)そんな中、戦争が終わっても希望が見いだせない楡家にあって、基一郎の長女である龍子だけが一人気を吐き続けます。この龍子こと実名は斎藤輝子については、北杜夫の娘である斎藤由香が、「猛女とよばれた淑女―祖母・齋藤輝子の生き方」を書いています。

三部通して読んで、事前に予想した晦渋さ・読みにくさはまるでなく、決して明るいことばかりでない楡家の人びとの運命について、ある種のユーモアを忘れることなく、明治・大正・昭和の三代においてのそれぞれの姿を生き生きと描写した、なかなかの傑作であると思います。

北杜夫の「楡家の人びと」第二部

北杜夫の「楡家の人びと」第二部を読了。第一部が稀代のハッタリ屋だけど行動力とアイデアの固まりの楡基一郎を中心としたいわば叙事詩的な物語だったとすると、第二部に入ると今度は叙情詩的な物語に変じていきます。それは、明らかに北杜夫自身がモデルである、楡徹吉の次男の周二に、北杜夫の思い出が投影されていて、人間関係の観察が直接見聞きしたものになって濃くなったからだと思います。楡家は基一郎が亡くなって、徹吉の時代になりますが、世田谷区松原に新病棟を作る苦労が徹吉の上に追い被さり、借金もできてかなり大変になります。しかし、精神病院自体が圧倒的に不足していた時代の追い風を受けて、徐々に楡脳病院は盛り返していきます。斎藤茂吉がモデルである徹吉は、しかしこの小説では文芸に走ることはせず、学芸の世界にのめり込み、原稿用紙で3000枚にも及ぶ精神医学史をまとめます。これは現実の斎藤茂吉が「柿本人麻呂」論をまとめたのが投影されているようです。このようにある意味叙情詩的に始まった第二部ですが、昭和の初めという時代は暢気に過ごすことはできず、時代は戦争へと突入し、徹吉の長男である峻一の友人である城木達紀が空母瑞鶴に軍医として乗り込んで真珠湾に向かいそのドキュメンタリーのようになり、最後は米英との開戦がラジオで告げられ、それを徹吉が周二に伝える所で第二部は終わります。

北杜夫の「楡家の人びと」第二部を読了。第一部が稀代のハッタリ屋だけど行動力とアイデアの固まりの楡基一郎を中心としたいわば叙事詩的な物語だったとすると、第二部に入ると今度は叙情詩的な物語に変じていきます。それは、明らかに北杜夫自身がモデルである、楡徹吉の次男の周二に、北杜夫の思い出が投影されていて、人間関係の観察が直接見聞きしたものになって濃くなったからだと思います。楡家は基一郎が亡くなって、徹吉の時代になりますが、世田谷区松原に新病棟を作る苦労が徹吉の上に追い被さり、借金もできてかなり大変になります。しかし、精神病院自体が圧倒的に不足していた時代の追い風を受けて、徐々に楡脳病院は盛り返していきます。斎藤茂吉がモデルである徹吉は、しかしこの小説では文芸に走ることはせず、学芸の世界にのめり込み、原稿用紙で3000枚にも及ぶ精神医学史をまとめます。これは現実の斎藤茂吉が「柿本人麻呂」論をまとめたのが投影されているようです。このようにある意味叙情詩的に始まった第二部ですが、昭和の初めという時代は暢気に過ごすことはできず、時代は戦争へと突入し、徹吉の長男である峻一の友人である城木達紀が空母瑞鶴に軍医として乗り込んで真珠湾に向かいそのドキュメンタリーのようになり、最後は米英との開戦がラジオで告げられ、それを徹吉が周二に伝える所で第二部は終わります。

北杜夫の「楡家の人びと 第一部」

北杜夫の「楡家の人びと 第一部」を読了。北杜夫がトーマス・マンの「ブッデンブローク家の人々」に影響を受けて、自身の一家のことを小説にしたもの。何せ斎藤茂吉と北杜夫という二人の偉大な文学者を出した家系ですから、さぞかし文学的な葛藤に満ち満ちたものだと想像していたら、まるで違いました。北杜夫のお祖父さんにあたる、ドクトル楡基一郎という人の破天荒な行動力とそのはったり人生にある意味圧倒されます。北杜夫のある意味奇矯な行動は、双極性障害(躁うつ病)という病気のせいだと今まで思っていましたが、北杜夫はかなりこの祖父の性格を受け継いでいるんじゃないかと思いました。関東大震災でも大きな被害を受けなかった楡脳病院が、火事を出してしまい、斎藤茂吉がドイツ留学中苦労して集めた医学書が全部焼けてしまった、というのに胸を打たれます。第一部は楡基一郎が火事による打撃にもめげずに、世田谷区松原に新しい病棟を建てようとして測量に行き、そこで倒れて命を落とす所で終わります。

北杜夫の「楡家の人びと 第一部」を読了。北杜夫がトーマス・マンの「ブッデンブローク家の人々」に影響を受けて、自身の一家のことを小説にしたもの。何せ斎藤茂吉と北杜夫という二人の偉大な文学者を出した家系ですから、さぞかし文学的な葛藤に満ち満ちたものだと想像していたら、まるで違いました。北杜夫のお祖父さんにあたる、ドクトル楡基一郎という人の破天荒な行動力とそのはったり人生にある意味圧倒されます。北杜夫のある意味奇矯な行動は、双極性障害(躁うつ病)という病気のせいだと今まで思っていましたが、北杜夫はかなりこの祖父の性格を受け継いでいるんじゃないかと思いました。関東大震災でも大きな被害を受けなかった楡脳病院が、火事を出してしまい、斎藤茂吉がドイツ留学中苦労して集めた医学書が全部焼けてしまった、というのに胸を打たれます。第一部は楡基一郎が火事による打撃にもめげずに、世田谷区松原に新しい病棟を建てようとして測量に行き、そこで倒れて命を落とす所で終わります。

オーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のベートーヴェン交響曲全集

オーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のベートーヴェン交響曲全集を聴きました。ハンガリーという国は多数の名指揮者を出しています。ジョージ・ソルティ(ゲオルグ・ショルティ)、ジョージ・セル、アンタル・ドラティ、アルトゥール・ニキシュ、イシュトヴァン・ケルテスなどです。共通したイメージは、「音が硬い」ということで、ショルティとセルが典型かもしれませんが、鋭角的でとがった音を出すイメージがあります。ユージン・オーマンディーもそのハンガリー出身なのですが、オーマンディーだけはこの「音が硬い」というイメージがまるでなく、まずその正反対です。その指揮するオケの音は「フィラデルフィア・サウンド」と呼ばれたゴージャスな音ですが、本当は「オーマンディー・トーン」と呼ぶべきだそうです。

オーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のベートーヴェン交響曲全集を聴きました。ハンガリーという国は多数の名指揮者を出しています。ジョージ・ソルティ(ゲオルグ・ショルティ)、ジョージ・セル、アンタル・ドラティ、アルトゥール・ニキシュ、イシュトヴァン・ケルテスなどです。共通したイメージは、「音が硬い」ということで、ショルティとセルが典型かもしれませんが、鋭角的でとがった音を出すイメージがあります。ユージン・オーマンディーもそのハンガリー出身なのですが、オーマンディーだけはこの「音が硬い」というイメージがまるでなく、まずその正反対です。その指揮するオケの音は「フィラデルフィア・サウンド」と呼ばれたゴージャスな音ですが、本当は「オーマンディー・トーン」と呼ぶべきだそうです。

私がクラシック音楽を聴き始めた1970年代の終わり頃には、オーマンディー指揮フィラデルフィア管弦楽団のLPレコードはレコード店にあふれるようにありました。しかし、それはどちらかというと通俗名曲の類いが多かったように思います。そして今はオーマンディーは何故か高く評価されることがなくなっています。以前、ブラームスの交響曲第1番を200種類以上集めたことがありますが、その時入手に一番苦労したのがオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のものでした。それはかつてどこでも売っていたものでしたが、その時は結局CDでは入手できず、eBayというオークションサイトで、LPレコードを入手したに留まりました。数年後にタワーレコードがオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のブラームス交響曲全集を復刻してくれてようやくCDを手にすることができました。

前置きが長くなりましたが、このオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のベートーヴェン全集は素晴らしいです。どこにも奇をてらった所がなく、堂々とした名演奏です。手持ちで15種類以上のベートーヴェン交響曲全集がありますが、その中でもベスト3くらいには入るものだと思います。特に3番のエロイカがいいと思います。

松本道弘の「難訳・和英口語辞典」

松本道弘の「難訳・和英口語辞典」を読了。「辞典」となっていますが、実際には英語に関するエッセイみたいな感じで読めます。会社で日本語の文書を英訳している時にしばしば「これはどう訳せばいいのか」と悩むことの解決になればと思って買ってみましたが、この本は「口語辞典」であって、書き言葉の英訳にはあまり役に立たないと思います。また、「口語」としても、実際に会話している時にこの辞典を引くわけにもいかず、そうだからといってこの本の内容を一度読んだくらいで全部マスターして、すらすら口から出てくるなんてこともあり得ないので、実用性に関しては疑問です。ただ、ネイティブにとって理解しやすい、本当の意味での英語らしい表現を学ぶ本としては価値があると思います。ただ、「難訳語」の英語化といっても、個人的見解では、いつの場合でもこれで大丈夫といった決まったものはないと思っています。文脈や伝える相手の教養の程度などで、その都度英訳も変わらないといけないと思っています。

松本道弘の「難訳・和英口語辞典」を読了。「辞典」となっていますが、実際には英語に関するエッセイみたいな感じで読めます。会社で日本語の文書を英訳している時にしばしば「これはどう訳せばいいのか」と悩むことの解決になればと思って買ってみましたが、この本は「口語辞典」であって、書き言葉の英訳にはあまり役に立たないと思います。また、「口語」としても、実際に会話している時にこの辞典を引くわけにもいかず、そうだからといってこの本の内容を一度読んだくらいで全部マスターして、すらすら口から出てくるなんてこともあり得ないので、実用性に関しては疑問です。ただ、ネイティブにとって理解しやすい、本当の意味での英語らしい表現を学ぶ本としては価値があると思います。ただ、「難訳語」の英語化といっても、個人的見解では、いつの場合でもこれで大丈夫といった決まったものはないと思っています。文脈や伝える相手の教養の程度などで、その都度英訳も変わらないといけないと思っています。

天頂の囲碁6との九路盤互先対局 白全滅。

この対局は天頂の囲碁6との九路盤互先の対局で、左下の白が死形になるまでは前の対局と同じ。その後の打ち方で最善は何なのかを試してみただけですが、何と白は全滅して72目半勝ちになりました。右上隅の白が死んでしまったのは驚きで、Zenが基本的な死活を理解しているのか疑問に思います。また、最後の手77も不要なのですが、何故かこう打たないと天頂の囲碁6は左下の白が死んでいると認識してくれないので、やむを得ずこう打っています。

NHK杯戦囲碁 王立誠9段 対 淡路修三9段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が王立誠9段、白番が淡路修三9段の対局です。王9段はかつて棋聖2連覇などタイトルを取った一流棋士、かたや淡路9段もタイトルこそ取っていませんが、挑戦者としては何回も登場し、ロッキーと言われた剛腕の持ち主です。対局は白が左上隅でやり損ねて、はっきり活きて厚くはなったのですが、何手もかけ過ぎで効率の悪い打ち方で黒に地を稼がれてしまいました。白がその左上隅から左辺を更に押していった時に黒が左下隅をかけたのが好手で、左辺で白が出切って1目取る価値を小さくしました。黒は逆に白を出切って、隅から効かせ、先手で切り上げ右下隅のかかりに回り、黒が優勢でした。しかし白はその後うまく打ち回し、黒に弱石2つを作ってこの2つをカラミ攻めにすれば有望な局面かと思われました。しかし、白は2つの石の分離がうまくいかないと思ったのか自重した手を打ち、黒はつながることが出来ました。これで再び黒が優勢になったようです。その後白は左下隅の黒を封鎖する手を打ち、これが先手と思っていましたが、黒は受けずに中央を打ちました。白は左下隅の2の2に付けていきましたが、黒から1線に下がる手が好手で、白からは最初に4目取られて、その後劫になるくらいしかありませんでした。最後に白は黒に包囲された中央の白1子を動き出しましたが、最後は攻め合い1手負けで手にならず、ここで投了となりました。終始王9段の冷静な打ち回しが光った1局でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が王立誠9段、白番が淡路修三9段の対局です。王9段はかつて棋聖2連覇などタイトルを取った一流棋士、かたや淡路9段もタイトルこそ取っていませんが、挑戦者としては何回も登場し、ロッキーと言われた剛腕の持ち主です。対局は白が左上隅でやり損ねて、はっきり活きて厚くはなったのですが、何手もかけ過ぎで効率の悪い打ち方で黒に地を稼がれてしまいました。白がその左上隅から左辺を更に押していった時に黒が左下隅をかけたのが好手で、左辺で白が出切って1目取る価値を小さくしました。黒は逆に白を出切って、隅から効かせ、先手で切り上げ右下隅のかかりに回り、黒が優勢でした。しかし白はその後うまく打ち回し、黒に弱石2つを作ってこの2つをカラミ攻めにすれば有望な局面かと思われました。しかし、白は2つの石の分離がうまくいかないと思ったのか自重した手を打ち、黒はつながることが出来ました。これで再び黒が優勢になったようです。その後白は左下隅の黒を封鎖する手を打ち、これが先手と思っていましたが、黒は受けずに中央を打ちました。白は左下隅の2の2に付けていきましたが、黒から1線に下がる手が好手で、白からは最初に4目取られて、その後劫になるくらいしかありませんでした。最後に白は黒に包囲された中央の白1子を動き出しましたが、最後は攻め合い1手負けで手にならず、ここで投了となりました。終始王9段の冷静な打ち回しが光った1局でした。