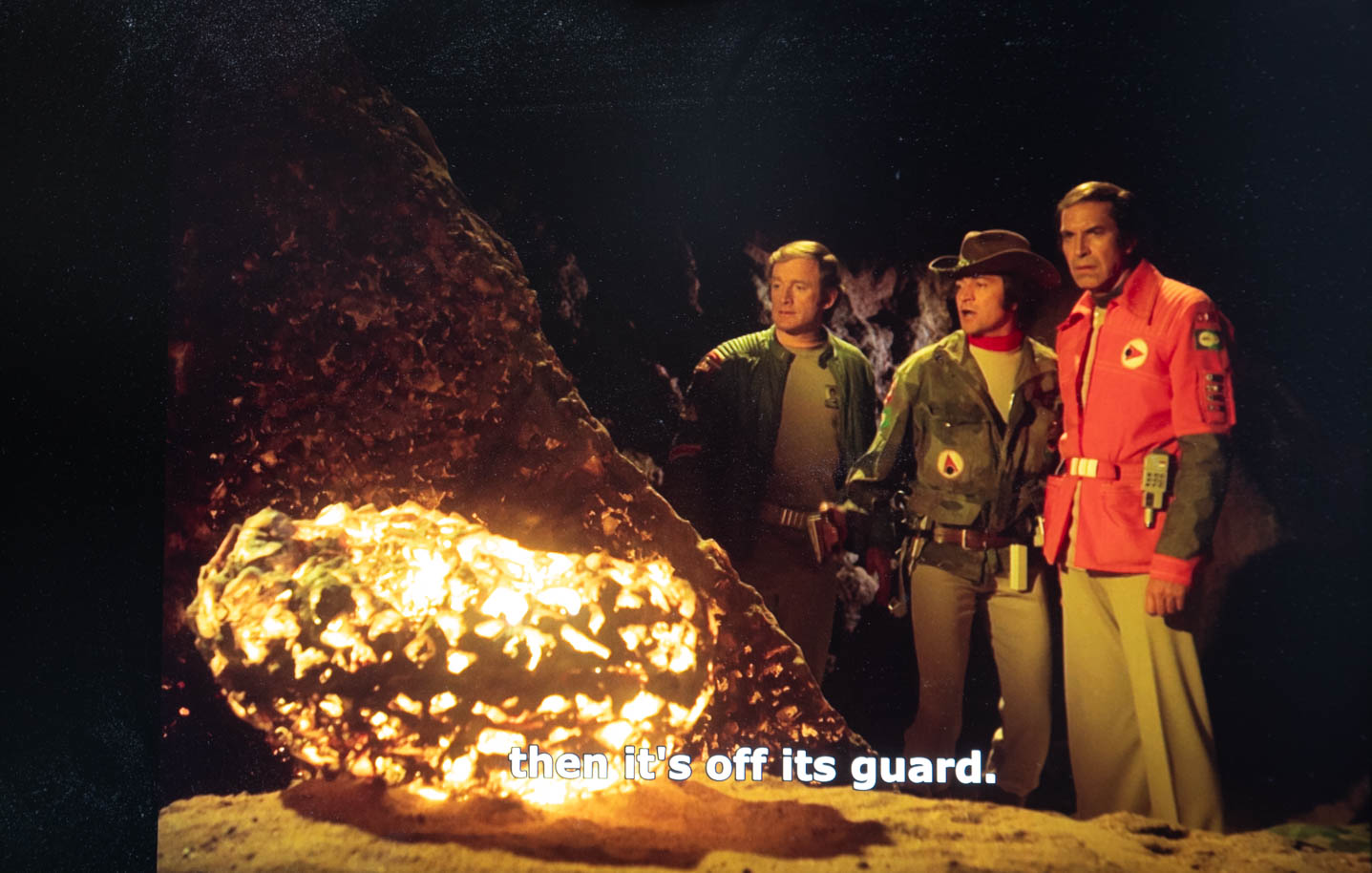

スペース1999の”Journey to Where”を観ました。ほとんどアーウィン・アレンのタイムトンネルのスペース1999版です。何故か急に2020年頃の地球からαに通信が入り、何かの食が起きるまでの10時間以内であれば、αの人を地球に移送可能と知らせてきて、実験も成功し、αの人は大喜びします。しかし1回に3人しか転送出来ないということで、まずコーニック司令官とヘレナとアランの3人が地球に向かいましたが、途中で地球側に地震が起きたため、3人は時空のどこかに飛ばされます。3人が意識を取り戻すとそれは地球のようですが、何故か月がそのままあります。結局蛮族(スコットランドのゲール)に捕まった3人はヘレナが細菌か何かに感染して肺炎になっていたのを「ペストで追放された」と解釈され、焼き殺されそうになります。すんでの所でコーニック司令官がモールス信号をαに送って位置が分かり、3人はαに戻ります。ヘレナが30分で肺炎になって、そして牢屋のカビで抗生物質作って、30分で回復って素人騙しもいい加減にしてほしいと思います。

スペース1999の”Journey to Where”を観ました。ほとんどアーウィン・アレンのタイムトンネルのスペース1999版です。何故か急に2020年頃の地球からαに通信が入り、何かの食が起きるまでの10時間以内であれば、αの人を地球に移送可能と知らせてきて、実験も成功し、αの人は大喜びします。しかし1回に3人しか転送出来ないということで、まずコーニック司令官とヘレナとアランの3人が地球に向かいましたが、途中で地球側に地震が起きたため、3人は時空のどこかに飛ばされます。3人が意識を取り戻すとそれは地球のようですが、何故か月がそのままあります。結局蛮族(スコットランドのゲール)に捕まった3人はヘレナが細菌か何かに感染して肺炎になっていたのを「ペストで追放された」と解釈され、焼き殺されそうになります。すんでの所でコーニック司令官がモールス信号をαに送って位置が分かり、3人はαに戻ります。ヘレナが30分で肺炎になって、そして牢屋のカビで抗生物質作って、30分で回復って素人騙しもいい加減にしてほしいと思います。

投稿者: kanrisha

DENONのSACD/CDプレーヤーについて

DENONのSACD/CDプレーヤーをこれまで6台くらい買って、今も2台持っていますが、これが古くなると出るのが「(特に寒いときに)電源スイッチを入れてCDを入れてもReadingのまま認識しない」があります。部屋の温度も暖め、またプレーヤー自体も15分くらい電源入れたままにしておけばその内正常に読み取れるようになります。

ChatGPTに聞いたら、この原因は要するに読み取り用のレーザーの出力が落ちていて、CDのTOC(目次)情報を正しく読み取れないから、ということでした。特に温度が低い所ではレーザーの出力が更に落ちるようです。そしてDENONの特にSACD/CDプレーヤーは、読み取り精度を上げるためにレーザー出力を絞っているのでこの症状が出やすいということです。

なお、レーザーの出力の問題以外に、DENONのCDプレーヤーは全てトレイの設計に欠陥があり、CDが嚙んだり、(レーザーとは別で)正しく読み込めないのが頻発します。要するにトレイの形状が浅くかつ精度もイマイチであるため、ディスクが水平にセットされないということです。これは今まで使ったDENONのCDプレーヤー全てで出ており、知人のものもそうでした。これなんか金型修正して形状を直せば解決する話ですが、金型にお金がかかるし、直してもアピールポイントにはならないので、ずっと放置されているということだと思います。ちなみにアキュフェーズのDP-570も持っていますが、こちらのトレイでそんな問題が出たことはありません。

ウルトラセブンの「姿なき挑戦者」

ウルトラセブンの「姿なき挑戦者」を観ました。レオを観終わって、昭和のウルトラシリーズは全部観たと思いきや、先日YouTubeでウルトラセブンのダイジェストを観ていたら、意外とウルトラセブンは6割ぐらいしか観ていないことに気付き、Blu-rayはかなり前に買ったものですが、この際最初から全部観てみようと思ったもの。初回ですが、防衛隊のメンバーに藤田進(姿三四郎、ハワイ・マレー沖海戦、雷撃隊出動す)、平田昭彦(初代ゴジラの芹沢博士、ウルトラマンの岩本博士、レインボーマンのミスターK)、佐原健二(ウルトラQの淳ちゃん)が揃っており、なかなか豪華。それからポインターが左ハンドルであることに気付きました。元がアメ車だから当然ではありますが。クール星人は前置きが長かった割りには(地球人は我々から見たら昆虫みたいなものだといいつつ自分が一番昆虫っぽい(笑))アイスラッガー一発で簡単にやられます。また第1話からカプセル怪獣のウィンダムが登場し、またウルトラホークの分離・合体も出て来て、なかなか盛りだくさんでした。しかし風来坊のモロボシダンが正体宇宙人なのに身元チェックもなく、いきなりウルトラ警備隊の隊員はないでしょ。

ウルトラセブンの「姿なき挑戦者」を観ました。レオを観終わって、昭和のウルトラシリーズは全部観たと思いきや、先日YouTubeでウルトラセブンのダイジェストを観ていたら、意外とウルトラセブンは6割ぐらいしか観ていないことに気付き、Blu-rayはかなり前に買ったものですが、この際最初から全部観てみようと思ったもの。初回ですが、防衛隊のメンバーに藤田進(姿三四郎、ハワイ・マレー沖海戦、雷撃隊出動す)、平田昭彦(初代ゴジラの芹沢博士、ウルトラマンの岩本博士、レインボーマンのミスターK)、佐原健二(ウルトラQの淳ちゃん)が揃っており、なかなか豪華。それからポインターが左ハンドルであることに気付きました。元がアメ車だから当然ではありますが。クール星人は前置きが長かった割りには(地球人は我々から見たら昆虫みたいなものだといいつつ自分が一番昆虫っぽい(笑))アイスラッガー一発で簡単にやられます。また第1話からカプセル怪獣のウィンダムが登場し、またウルトラホークの分離・合体も出て来て、なかなか盛りだくさんでした。しかし風来坊のモロボシダンが正体宇宙人なのに身元チェックもなく、いきなりウルトラ警備隊の隊員はないでしょ。

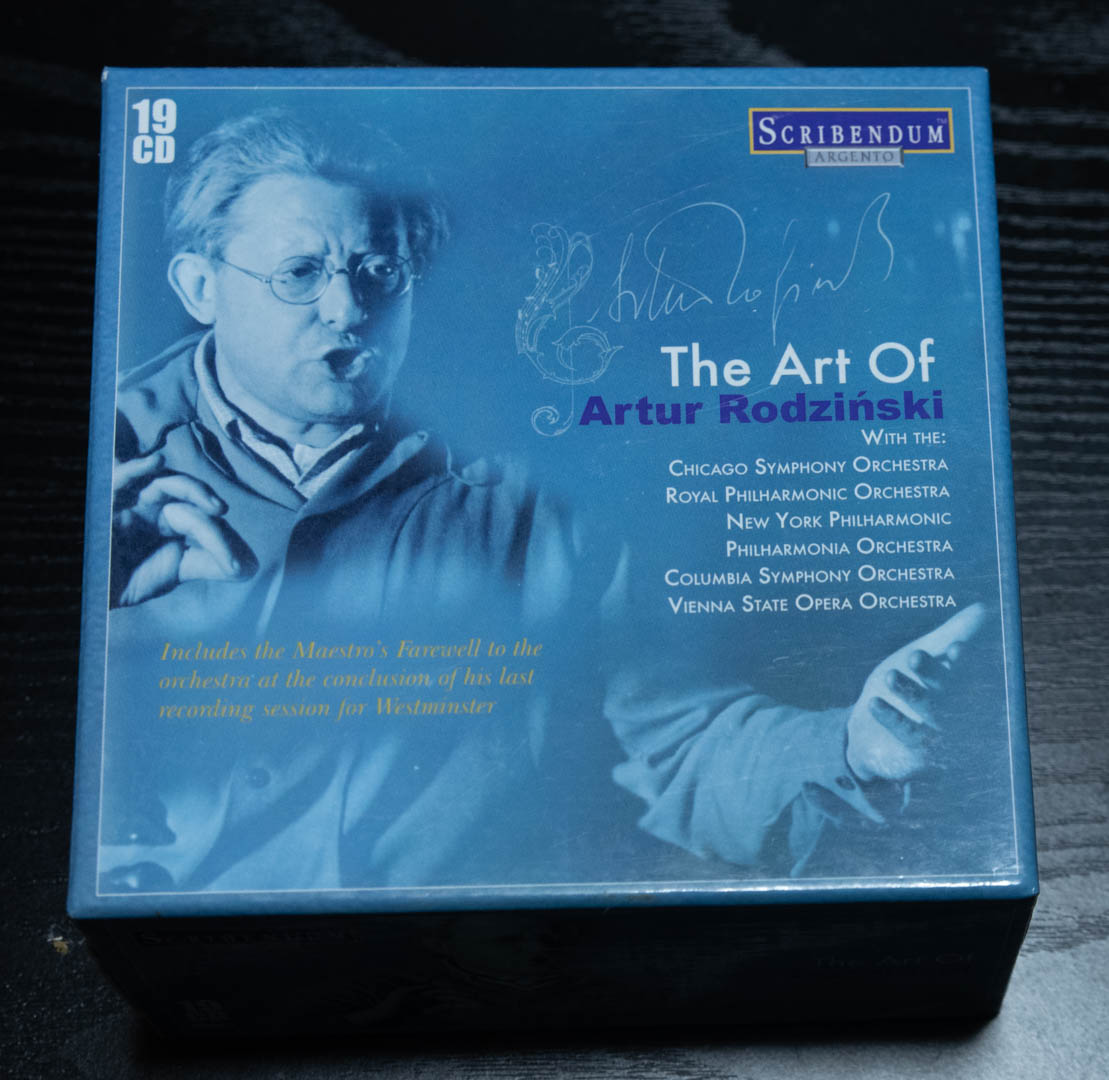

アルトゥール・ロジンスキーの芸術

The Art of Artur Rodziński(アルトゥール・ロジンスキーの芸術)という19枚組を久し振りに聴き直したのですが、

The Art of Artur Rodziński(アルトゥール・ロジンスキーの芸術)という19枚組を久し振りに聴き直したのですが、

(1)ストコフスキーの10歳年下なのに録音のほとんどが1950年代でステレオ録音がごく一部。(ストコフスキーはそれに対してステレオどころか4chまで録音している。)

(2)レパートリーが広い。さすがにマーラーやブルックナーはないけど、ストラヴィンスキー、チャイコフスキー、ムソルグスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ、ラフマニノフ、ドボルザーク、独墺系、コダーイ、ワーグナー、ドビュッシー、ラヴェル等々。 そしてどれも片手間の演奏ではなく一級品。

(3)トスカニーニのためにNBC響を鍛えたとか、バーンスタインを見出したけど、バーンスタインに自分の地位を取られると思って衝突したとか、大指揮者の影に隠れているけど、演奏聞く限りは見事な大指揮者。

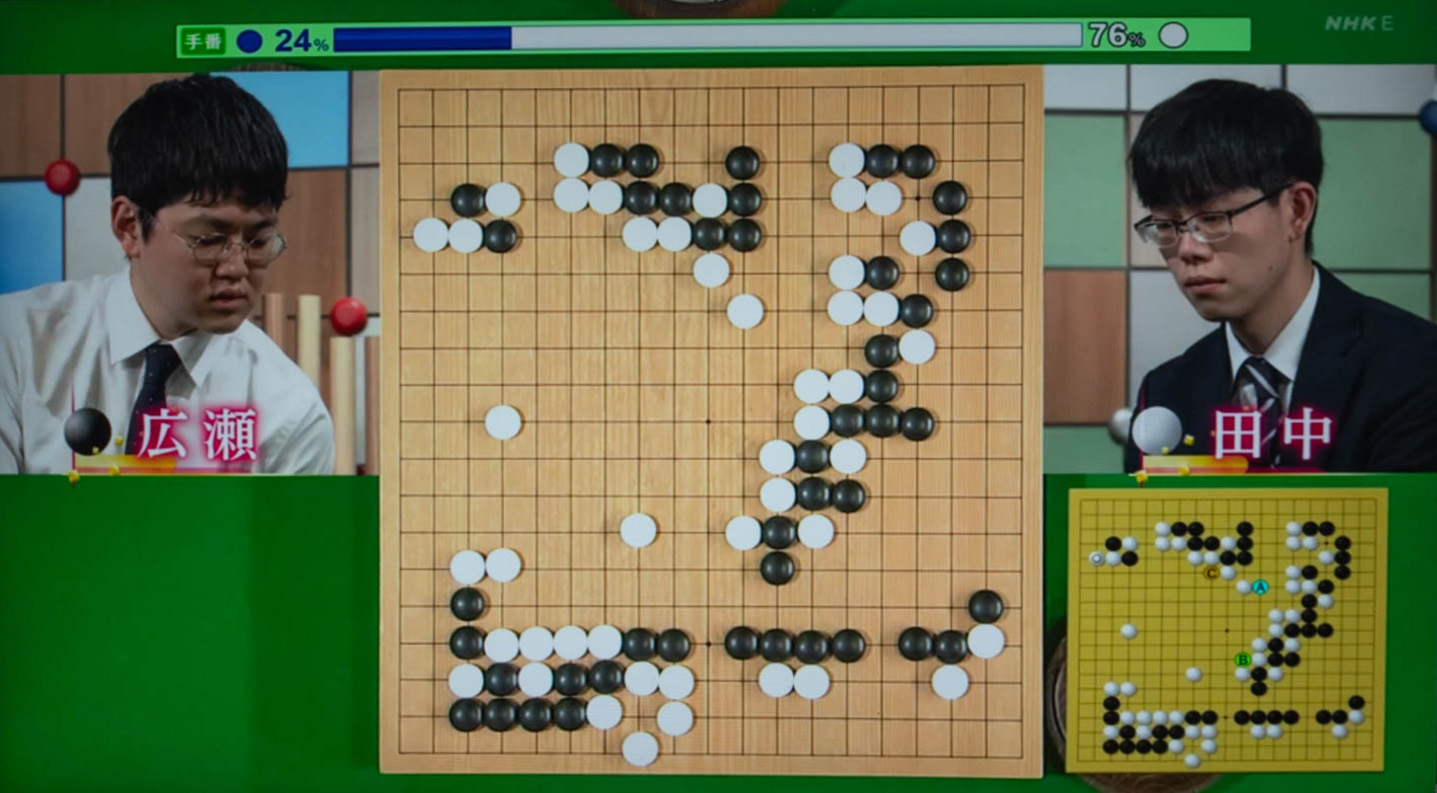

NHK杯戦囲碁 広瀬優一7段 対 田中康湧5段(2026年1月25日放送分)

スタートレック・TNGの”Disaster”

スタートレック・TNGの”Disaster”を観ました。要は1970年代に流行したパニック映画のスタートレック版。エンタープライズ号が「宇宙の歪み」に衝突して、船内のあちこちでダメージがあり、ピカードと子供3人、ウォーフと出産間際のケイコ、ジョディと女医のクラッシャー、そしてメインデッキのトロイ、ロー、オブライエンとライカー、データと5箇所でそれぞれ危機的な状況を切り抜けていく話ですが、その過程で子供が苦手なピカードが3人の子供を使って脱出するなどそれぞれが苦手なことをやらされる、特にウォーフがケイコの出産を助ける、というのがミソです。しかしアーウィン・アレンの「ポセイドン・アドベンチャー」とか「タワーリング・インフェルノ」みたいに盛大に人は死なず結局全員助かって良かったね、でスリルがありません。一番笑えたのが写真の「生首データ」。ボディはアークが飛んでいる箇所を通り抜けるのに絶縁体の代わりにして焼けてしまったという設定です。

スタートレック・TNGの”Disaster”を観ました。要は1970年代に流行したパニック映画のスタートレック版。エンタープライズ号が「宇宙の歪み」に衝突して、船内のあちこちでダメージがあり、ピカードと子供3人、ウォーフと出産間際のケイコ、ジョディと女医のクラッシャー、そしてメインデッキのトロイ、ロー、オブライエンとライカー、データと5箇所でそれぞれ危機的な状況を切り抜けていく話ですが、その過程で子供が苦手なピカードが3人の子供を使って脱出するなどそれぞれが苦手なことをやらされる、特にウォーフがケイコの出産を助ける、というのがミソです。しかしアーウィン・アレンの「ポセイドン・アドベンチャー」とか「タワーリング・インフェルノ」みたいに盛大に人は死なず結局全員助かって良かったね、でスリルがありません。一番笑えたのが写真の「生首データ」。ボディはアークが飛んでいる箇所を通り抜けるのに絶縁体の代わりにして焼けてしまったという設定です。

ウルトラマンレオ全体の感想

ウルトラマンレオ全体の感想。あー、なんというか昭和ウルトラシリーズで一番悲劇的なヒーロー。結構身体能力は高いのに、前半の特訓シリーズでなんか特訓してやっと怪獣または宇宙人に勝つヒーローという弱いイメージが観ている側に定着。そして、モロボシダンのあまりのパワハラ路線に批判が集まり視聴率も低下して(全体の平均で10%ちょっと)迷走が始まり、最初はまったく使わなかった(使えなかった)光線技も多用しだし、最後はMacもモロボシダンもいなくなってたった一人で(アストラはいたけど)戦う孤独なヒーロー。まあ昭和ウルトラシリーズの最後としていい加減にマンネリ化していたから仕方がないのかも。それに時期的に丁度最初の石油ショックの後の狂乱物価の時代で、全体に経費をかけられなかったみたいで、Macの全滅もその方が特撮撮影費用を抑えられるからと言うことみたいです。大体前半でスポ根路線を採用したのが完全に時代にずれていて、スポ根のピークはレオの放映時より6~7年前です。まあ何と言うか、色んな意味で異色のウルトラシリーズでした。まあ真夏竜さんのおおとりゲンは文字通り体を張って好演していたと思います。

ウルトラマンレオ全体の感想。あー、なんというか昭和ウルトラシリーズで一番悲劇的なヒーロー。結構身体能力は高いのに、前半の特訓シリーズでなんか特訓してやっと怪獣または宇宙人に勝つヒーローという弱いイメージが観ている側に定着。そして、モロボシダンのあまりのパワハラ路線に批判が集まり視聴率も低下して(全体の平均で10%ちょっと)迷走が始まり、最初はまったく使わなかった(使えなかった)光線技も多用しだし、最後はMacもモロボシダンもいなくなってたった一人で(アストラはいたけど)戦う孤独なヒーロー。まあ昭和ウルトラシリーズの最後としていい加減にマンネリ化していたから仕方がないのかも。それに時期的に丁度最初の石油ショックの後の狂乱物価の時代で、全体に経費をかけられなかったみたいで、Macの全滅もその方が特撮撮影費用を抑えられるからと言うことみたいです。大体前半でスポ根路線を採用したのが完全に時代にずれていて、スポ根のピークはレオの放映時より6~7年前です。まあ何と言うか、色んな意味で異色のウルトラシリーズでした。まあ真夏竜さんのおおとりゲンは文字通り体を張って好演していたと思います。

ウルトラマンレオの最終話「さようならレオ!太陽への出発」

ウルトラマンレオの最終話「さようならレオ!太陽への出発」を観ました。本当は明日(これを書いたのは12月31日)の予定でしたが、元旦に最終話を観るのも何だかと思って二話連続で観ました。ブラック指令は最終の円盤生物で最強のブラックエンドを呼び寄せます。レオはトオルが側にいたため変身出来ずに逃げましたが、再度ブラックエンドが出て来た時、ゲンはトオルに自分がレオであることを明かして変身します。しかしブラック指令にトオルが捕まってしまいレオが苦戦します。しかしこのブラック指令もなんだかなあの人で、トオルに噛みつかれ、その隙にトオルの友人の子供達10人くらいにボコられ、円盤生物コントロール用の水晶玉を取り上げられてしまいます。トオルはその玉をレオに投げて渡し、レオはそれをブラックエンドに投げつけて倒します。タイトルからするとレオは太陽に向けて旅立つのかと思ったらそうではなく、トオル達に別れを告げたゲンは一人でヨットに乗って大海原に旅立ちます。

ウルトラマンレオの最終話「さようならレオ!太陽への出発」を観ました。本当は明日(これを書いたのは12月31日)の予定でしたが、元旦に最終話を観るのも何だかと思って二話連続で観ました。ブラック指令は最終の円盤生物で最強のブラックエンドを呼び寄せます。レオはトオルが側にいたため変身出来ずに逃げましたが、再度ブラックエンドが出て来た時、ゲンはトオルに自分がレオであることを明かして変身します。しかしブラック指令にトオルが捕まってしまいレオが苦戦します。しかしこのブラック指令もなんだかなあの人で、トオルに噛みつかれ、その隙にトオルの友人の子供達10人くらいにボコられ、円盤生物コントロール用の水晶玉を取り上げられてしまいます。トオルはその玉をレオに投げて渡し、レオはそれをブラックエンドに投げつけて倒します。タイトルからするとレオは太陽に向けて旅立つのかと思ったらそうではなく、トオル達に別れを告げたゲンは一人でヨットに乗って大海原に旅立ちます。

ウルトラマンレオの「レオの命よ!キングの奇跡!」

ウルトラマンレオの「レオの命よ!キングの奇跡!」を観ました。ラス前です。この回はブニョという力はないけど悪賢い円盤生物(?)が美山家のお母さんを人質にしてゲンをおびき出し、ゲンの手を絶対にほどけないロープで縛ってから冷凍室に連れて行き、そこでゲンはレオに変身するものの縛られているため巨大化が出来ず、哀れブニョとブラック指令にノコギリでバラバラに解体されて殺されます。そこで困った時のウルトラキングで、キングがレオを復活させ、ブニョを倒します。

ウルトラマンレオの「レオの命よ!キングの奇跡!」を観ました。ラス前です。この回はブニョという力はないけど悪賢い円盤生物(?)が美山家のお母さんを人質にしてゲンをおびき出し、ゲンの手を絶対にほどけないロープで縛ってから冷凍室に連れて行き、そこでゲンはレオに変身するものの縛られているため巨大化が出来ず、哀れブニョとブラック指令にノコギリでバラバラに解体されて殺されます。そこで困った時のウルトラキングで、キングがレオを復活させ、ブニョを倒します。

スペース1999の”All That Glisters”

スペース1999の”All That Glisters”を観ました。タイトルは”all that glitters is not gold”(光るものすべてが金ではない→外見にだまされるな)のことわざの一部。(glister=glitter) αの一行は接近した惑星に、αの生命維持装置に必要な稀少金属がありそうとのことで、その惑星にイーグルで行って調査します。そこでタイトル通り金ピカの鉱物を見つけ一部を持ち帰ろうとしますが、トニーがその鉱物を分析中に何かの光線に撃たれ死亡します。しかし心臓は止まっているのに脳は生きているという状態で復活します。そのうち鉱物はトニーを操って更に元の一部をイーグルに持ち帰り、前のサンプルと合体します。そしてイーグルはその鉱物にコントロールされてしまいます。その鉱物が探していたのは水で、イーグル内の飲料水を吸収します。コーニック達は操られているトニーをスタンガンで撃って気絶させコントロールから解放し、また通常のレーザーの出力を4倍にしたガンを作り、それで鉱物を撃って殺します。結局はその鉱物が求めていたのは生き延びるための水だったということで、イーグルから人工降雨用の化学物質を撒いて、惑星に雨を降らして大団円。ですが、イーグルをコントロールするほどの高度な科学力がある生命体なら、人工降雨くらい自分達で出来るだろ、と最後に突っ込みが入るエピソードでした。

スペース1999の”All That Glisters”を観ました。タイトルは”all that glitters is not gold”(光るものすべてが金ではない→外見にだまされるな)のことわざの一部。(glister=glitter) αの一行は接近した惑星に、αの生命維持装置に必要な稀少金属がありそうとのことで、その惑星にイーグルで行って調査します。そこでタイトル通り金ピカの鉱物を見つけ一部を持ち帰ろうとしますが、トニーがその鉱物を分析中に何かの光線に撃たれ死亡します。しかし心臓は止まっているのに脳は生きているという状態で復活します。そのうち鉱物はトニーを操って更に元の一部をイーグルに持ち帰り、前のサンプルと合体します。そしてイーグルはその鉱物にコントロールされてしまいます。その鉱物が探していたのは水で、イーグル内の飲料水を吸収します。コーニック達は操られているトニーをスタンガンで撃って気絶させコントロールから解放し、また通常のレーザーの出力を4倍にしたガンを作り、それで鉱物を撃って殺します。結局はその鉱物が求めていたのは生き延びるための水だったということで、イーグルから人工降雨用の化学物質を撒いて、惑星に雨を降らして大団円。ですが、イーグルをコントロールするほどの高度な科学力がある生命体なら、人工降雨くらい自分達で出来るだろ、と最後に突っ込みが入るエピソードでした。