ウルトラマンレオの「死を呼ぶ赤い暗殺者!」を観ました。これまでウルトラシリーズで何百という怪獣・超獣を観てきましたが、このノーバという怪獣(?)ほど手抜きは観たことがありません。何かというと写真で分かりにくいですが「テルテル坊主」の怪獣。終盤の予算の無いのがここまで来たということです。お話的にもトオルが亡くなった両親・妹を思って精神にやや異常を来した(そうなってもまったく不思議じゃないくらい不幸な目に遭ってますが)のをノーバに利用されるというこれまた嫌な話。まあ後2話ですから。

ウルトラマンレオの「死を呼ぶ赤い暗殺者!」を観ました。これまでウルトラシリーズで何百という怪獣・超獣を観てきましたが、このノーバという怪獣(?)ほど手抜きは観たことがありません。何かというと写真で分かりにくいですが「テルテル坊主」の怪獣。終盤の予算の無いのがここまで来たということです。お話的にもトオルが亡くなった両親・妹を思って精神にやや異常を来した(そうなってもまったく不思議じゃないくらい不幸な目に遭ってますが)のをノーバに利用されるというこれまた嫌な話。まあ後2話ですから。

投稿者: kanrisha

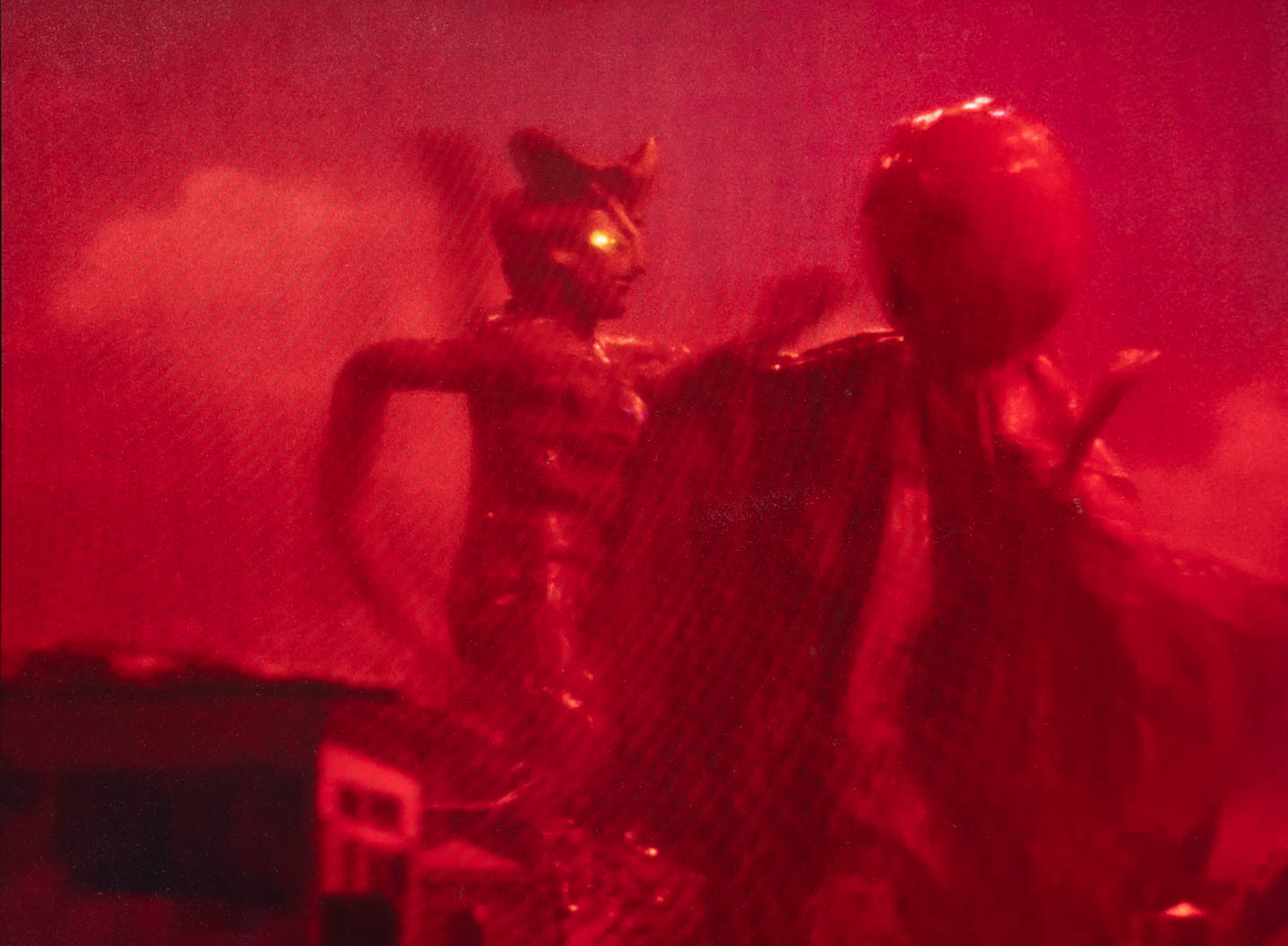

NHK杯戦囲碁 余正麒NHK杯選手権者 対 小山空也7段(2026年1月18日放送分)

本日のNHK杯戦囲碁は黒番が余正麒NHK杯選手権者、白番が小山空也7段の対戦でした。碁は戦いに次ぐ戦いでしたが、特に黒が白の上辺の構えに2線に打ち込んでからの戦いが難解でしたが、結局黒が白の左上隅を取り込み、白が中央を制するという大きな振り替わりになりました。これは元の形からして黒が少しやったように思います。しかし白は中央の厚みを生かして右辺に打ち込み、右辺上方の黒に寄りついていこうとしました。その後の戦いも難解でしたが、白が黒の急所に中央から覗いていったのがやや打ち過ぎではないかという感じで、その後その覗いた白を逃げ出した一団がある意味お荷物になりました。その中央の白が黒1子をシチョウに抱えて、白が左下隅をハネたタイミングで、黒が白の左下隅の開きに覗いたのがシチョウアタリになっていて、白は色々抵抗しましたが、最後はシチョウの逃げ出しを防げば白の左下隅が死ぬというカラミになり、白の投了となりました。

スタートレック・TNGの”Silicon Avatar”

スタートレック・TNGの”Silicon Avatar”を観ました。何と言うか後味の悪いエピソードでした。データが最後にあなたの息子さんは悲しんでいます、って正しいんでしょうが、強烈。ピカードがCrystal Entityとコミュニケーションを取ろうとするのも、スタートレック的世界観が暴走しているとしか思えませんでした。何故ってこのCrystal Entityって言う巨大宇宙生物、これまでに何十もの星の人間だけでなくあらゆる生物を滅ぼして自分のエネルギーに変えているというもので、しかも次の犠牲が起きる可能性が差し迫っているんのに、ピカードが「相手とコミュニケーションを取ろう」とか言うの、ちょっとあり得ないです。ドクターマーという人が自分の息子をこの生物に殺されてその復讐に生きているという点で白鯨的なんですが、白鯨は人類全部を殺したりしません。

スタートレック・TNGの”Silicon Avatar”を観ました。何と言うか後味の悪いエピソードでした。データが最後にあなたの息子さんは悲しんでいます、って正しいんでしょうが、強烈。ピカードがCrystal Entityとコミュニケーションを取ろうとするのも、スタートレック的世界観が暴走しているとしか思えませんでした。何故ってこのCrystal Entityって言う巨大宇宙生物、これまでに何十もの星の人間だけでなくあらゆる生物を滅ぼして自分のエネルギーに変えているというもので、しかも次の犠牲が起きる可能性が差し迫っているんのに、ピカードが「相手とコミュニケーションを取ろう」とか言うの、ちょっとあり得ないです。ドクターマーという人が自分の息子をこの生物に殺されてその復讐に生きているという点で白鯨的なんですが、白鯨は人類全部を殺したりしません。

リーナス・トーバルズさん近影

リーナス・トーバルズさん老けましたねえ…まあこっちも老けているんだから当然ですが。1990年代は典型的オタクという感じでしたが、いまやスペース1999のバーグマン教授みたいです。(笑)

リーナス・トーバルズさん老けましたねえ…まあこっちも老けているんだから当然ですが。1990年代は典型的オタクという感じでしたが、いまやスペース1999のバーグマン教授みたいです。(笑)

そしてLinux登場以来約35年経つのに、日本の会社のIT部門ではLinux分かる人がほとんどいないという不思議さ。むしろ昔のメインフレームの時代の方がアセンブラ書ける人とか多かったように思います。今の多くの会社のIT部門は単なる業者任せの購買部署です。

ExcelのPowerQuery

会社の業務合理化のため、生産管理システムから定期的にダウンロードしたデータを加工するやり方を色々調べています。生成AIがExcelのPowerQueryを推薦して来たので、調べてみたら、これ要するにUnix/Linuxのコマンドラインツール(sed, awk, sort, uniq等々)をGUIでするだけのツールですね。まあExcelしか使えない人にはいいかもしれないけど、私個人は使う気がしません。

ちなみにEXCEL-Pythonも検討しているのですが、結構色々地雷が多くて、普通の人に推奨するのは時期尚早のような気がします。ITスキルがそれなりにあるなら試してみる価値があるでしょうが。

P.S.

PowerQueryは正規表現をサポートしていないということなので、Unix/Linuxのシェルの代わりにはなりません、残念ながら。(限定的な文字列検索機能はありますが。)

ウルトラマンレオの「大怪鳥円盤日本列島を襲う!」

ウルトラマンレオの「大怪鳥円盤日本列島を襲う!」を観ました。多分当時まだ建設されたばかりの新宿住友ビルが怪鳥型円盤生物に襲われて倒壊しかけるのをレオが必死に支えます。中にはゲンのスポーツセンターの昔の同僚の女性がいました。その赤ちゃんをゲンは親友だったけど喧嘩別れした弘に託しますが、弘はゲンがレオであることを知ります。(その瞬間死亡フラグが立って怪鳥ジュニアに刺しまくられて死亡。(笑))人々が避難し終えた後ビルを離し、ようやくレオは怪鳥を倒します。それで笑えるのがその後にブラック指令がまた円盤生物を呼び寄せるシーンのバックが今倒壊したばかりの「新宿住友ビル」。フィルム使い回しの欠陥が出ています。

ウルトラマンレオの「大怪鳥円盤日本列島を襲う!」を観ました。多分当時まだ建設されたばかりの新宿住友ビルが怪鳥型円盤生物に襲われて倒壊しかけるのをレオが必死に支えます。中にはゲンのスポーツセンターの昔の同僚の女性がいました。その赤ちゃんをゲンは親友だったけど喧嘩別れした弘に託しますが、弘はゲンがレオであることを知ります。(その瞬間死亡フラグが立って怪鳥ジュニアに刺しまくられて死亡。(笑))人々が避難し終えた後ビルを離し、ようやくレオは怪鳥を倒します。それで笑えるのがその後にブラック指令がまた円盤生物を呼び寄せるシーンのバックが今倒壊したばかりの「新宿住友ビル」。フィルム使い回しの欠陥が出ています。

ジェリー&シルヴィア・アンダーソンの”Journey to the Far Side of the Sun”

ジェリー&シルヴィア・アンダーソンの”Journey to the Far Side of the Sun”を観ました。Eigoxの70代のイギリス人の先生がジェリー・アンダーソンの話を振ったらこの映画を昔観たというので知ったもの。1969年の映画で、スーパーマリオネーションからUFOの実写へ移行する過渡期の作品です。特撮と音楽(バリー・グレイ)はSuper!しかしお話はあまりにも暗い…全部が鏡像になっている二つの世界(要するに太陽の反対側にもう一つの地球があり、そこでは鏡像のように左右が反転している)で電子のスピンだけ同じ方向ってなんかご都合主義すぎる脚本のように思います。またロケットの発射シーンを延々とやるのは1969年当時では最新だったでしょうが、今観るともっとお話の方に時間を使えと言いたくなります。まあこれが日本で劇場公開されなかったのはある意味当然。最後も悲劇で終わってまったく救いようがないですが、ある意味Spcace:1999につながっています。UFOに出ていた人が多数出演しています。

ジェリー&シルヴィア・アンダーソンの”Journey to the Far Side of the Sun”を観ました。Eigoxの70代のイギリス人の先生がジェリー・アンダーソンの話を振ったらこの映画を昔観たというので知ったもの。1969年の映画で、スーパーマリオネーションからUFOの実写へ移行する過渡期の作品です。特撮と音楽(バリー・グレイ)はSuper!しかしお話はあまりにも暗い…全部が鏡像になっている二つの世界(要するに太陽の反対側にもう一つの地球があり、そこでは鏡像のように左右が反転している)で電子のスピンだけ同じ方向ってなんかご都合主義すぎる脚本のように思います。またロケットの発射シーンを延々とやるのは1969年当時では最新だったでしょうが、今観るともっとお話の方に時間を使えと言いたくなります。まあこれが日本で劇場公開されなかったのはある意味当然。最後も悲劇で終わってまったく救いようがないですが、ある意味Spcace:1999につながっています。UFOに出ていた人が多数出演しています。

マティアス・ストームの「受胎告知」

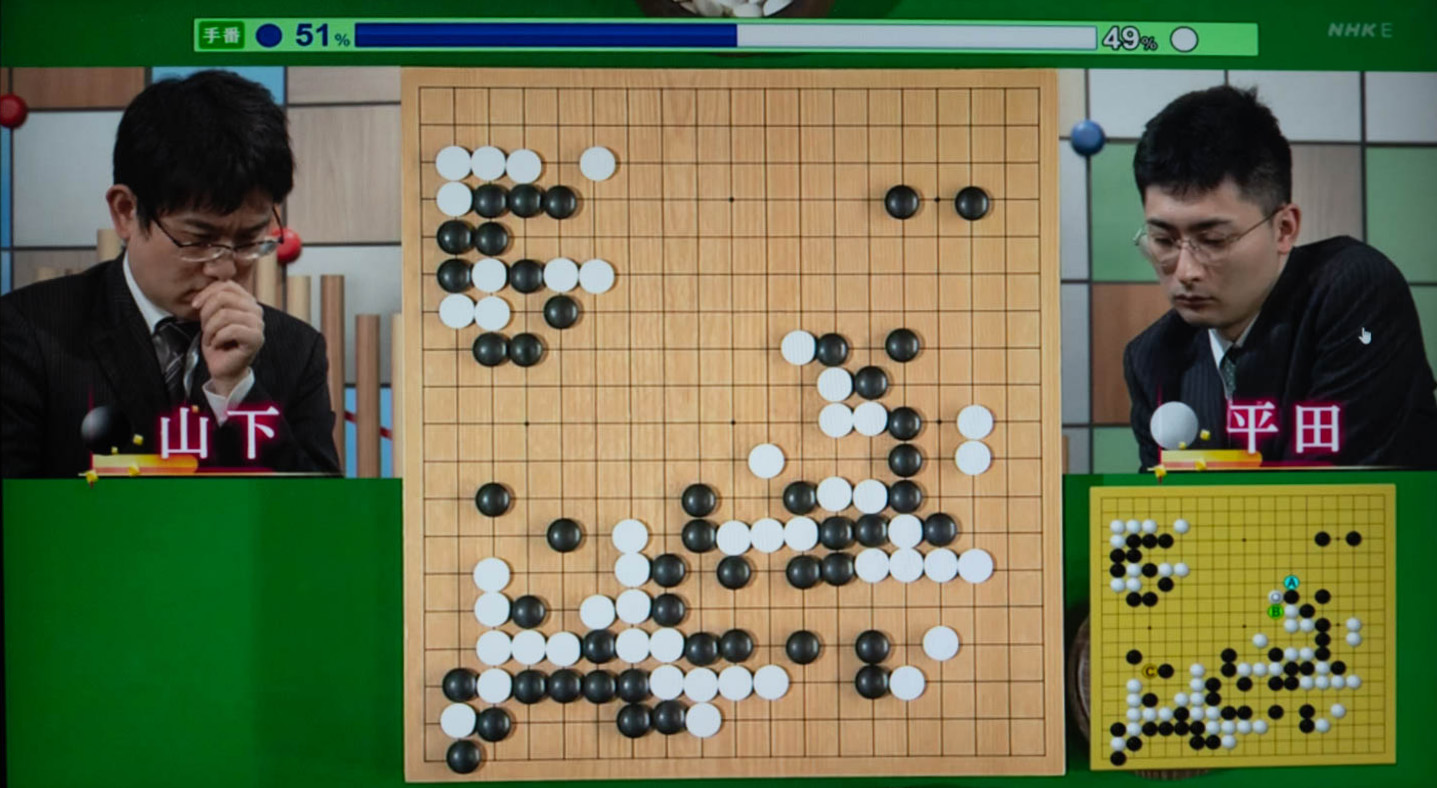

NHK杯戦囲碁 山下敬吾9段 対 平田智也8段(2026年1月11日放送分)

本日のNHK杯戦囲碁は、黒番が山下敬吾9段、白番が平田智也8段の対戦でした。序盤は山下9段今日は普通の布石かと思いきや、白の左上隅カカリに対し、5の13という今日も独特の手を見せてくれました。いつも山下9段のこういう打ち方で感心するのは、そういうある意味奇妙な手が無駄にならず後で働くような打ち方をすることで、今日もそういう展開になりました。局面は戦いに次ぐ戦いという感じで、下辺の攻防で黒が左下隅を取り、その代わり白が下辺から延びる黒の一団を攻め、という感じでめまぐるしい展開でした。特に碁盤上半分の攻防になってからは、振り替わりに継ぐ振り替わりで黒地・白地が激しく入れ替わりましたが、黒が白の中央の石を取って30目弱の地を確定させ、また最後上辺を突き破って白4子を取り込んで、地合ではかなりの大差で黒が良くなり白の投了となりました。平田8段はこのところNHK杯戦で活躍していますが、山下9段にはまだ勝ったことがなく、若干苦手意識があるような感じで、白にも勝つチャンスがあったのではと思います。

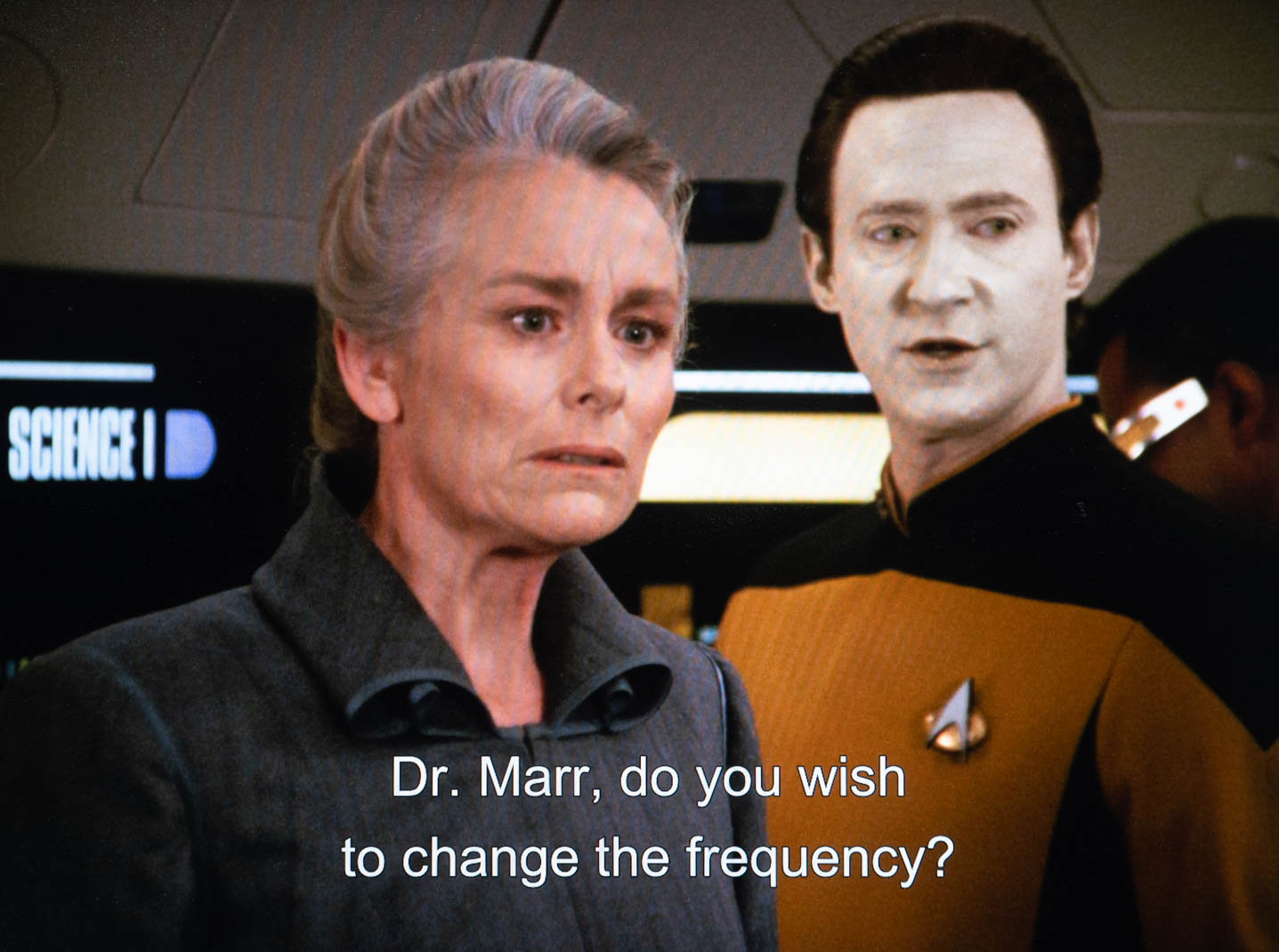

IPv6の罠

会社のインターネット回線が非常に遅いので、高速化の手段としてPPPoEからIpV6 IPoEへの切り換えについて調べていました。

たまたま現在の私の家の環境ではプロバイダーもASUSのWi-Fiルーターも既に対応済みなので、ルーターを初期設定に戻して再起動すればすぐにIpV6 IPoE対応に変わるということが分かりました。

しかし偶然同時に、最近WordPressの投稿ボタンを押してから実際に編集画面が開くまでとか、あるいはメールの送信が非常に時間にかかるのの原因を調べていたら、何とこれがIPv6のせいでした。IPv6 Happy Eyeballsというらしいですが、IPv6がOKな環境では、サーバーのglibcがDNSへの接続をIPv6で行おうとしてそれが失敗してから改めてIPv4で読みにいく、というのが原因で、設定でIPv4しか使わない設定に変えたら、嘘のようにWordPressもメールも高速になりました。要するにIpV6 IPoEは純粋にクライアントとしてインターネットを使っている人には大きなメリットがありますが、私のように自宅サーバーを建てている人は絶対に切り替えては駄目、ということでした。(下図はChatGPT5に作ってもらったIPoEで何故高速になるのかの説明図)